忆往昔,恰同学少年

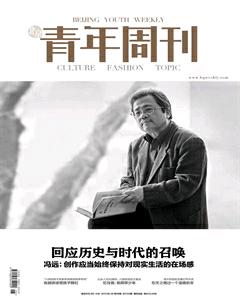

王跃

今年是北京人艺建院 65 周年,在看家大戏《茶馆》上演期间,演员队队长冯远征组织了一场人艺学员班的同学大聚会。6月19日下午,在人艺的舞台上,《茶馆》的八仙桌前,学员代表们齐聚,畅聊往昔。

从1958年到1985年近三十年间,人艺办了六期学员班,《茶馆》的主演梁冠华、杨立新、冯远征、吴刚、岳秀清都师出其中,还有大家熟知的演员宋丹丹、王姬、闫怀礼等。他们撑起了人艺的艺术天空,也为中国的演艺界贡献了中坚力量。

聚会上,他们怀念恩师,“郑榕老师会来叫我起床,演出时朱旭老师帮我造型”,英若诚老师为学生一一讲解书目,秦在平老师能一字不差背出《古文观止》;也爆料了趣事与糗事,比如沙僧闫怀礼毛巾沾肥皂刷牙、杨立新下乡体验生活、宋丹丹误场写检查、梁冠华又胖又机灵、岳秀清与吴刚的缘分……

1954年12月至1956年9月,中央戏剧学院曾办了一个表演干部训练班,由苏联专家库里涅夫授课,学员来自北京的主要话剧院团,人艺派蓝天野、张瞳、赵韫如参加了培训。因学习机会非常宝贵,学成归来,蓝天野就为剧院的在职演员办了一个培训班,把所学传授给其他演员。1958年,人艺培训班开始正式对外招生,就是后来的“人艺学员班”。当时话剧演员的来源主要有两种:一种是戏剧院校毕业的学生,另一种就是剧院自己培养起来的演员,比如,莫斯科艺术剧院就有自己的学校,就盖在剧院边上。

首届学员班的修宗迪回忆说,当年从专业院校表演系毕业的学生人数很少,能分配到人艺的更少,人艺只能自己培养人才。不过这也有好处,剧院要发展需建起不同年龄层次的演员梯队,于是可以量体裁衣,按照人艺的需要和风格来招生。杨立新提到,京剧中有个词儿叫“官中”,指的是什么剧目、角色都能演,但缺乏独特的风格,就像艺术院校毕业的学生,“他们不知能考上人艺,还是上海话剧艺术中心、青艺,还是儿艺,到了人艺还要顺人艺的风格,但学员班的学生来了就看老前辈们演戏,是看戏长大的,一上台就是这里的范儿。”《人民的名义》中郑西坡的饰演者李光复13岁就进了学员班,他说自己就是在这里熏大的、泡大的。

学员班招人才不拘一格,看演技不看颜值。贫嘴张大民、神探狄仁杰的饰演者梁冠华是1981年第五届学员班的,刚进来时他就已经是个184斤的胖子了。不过,他极擅长模仿,语言能力强而且有别人学不来的幽默感。与他同班的宋丹丹也不算标准美女,但她非常聪明,总能把角色演得很精彩。做学员时,她演老太太就是一绝,一次小品汇报,她一人演了三个不同风格的老太太,惟妙惟肖。85班的岳秀清很感激自己能被学员班录取,为什么呢?她觉得自己长得又不标致,个子也不高,搁到今天可不一定能考上中戏。此外,冯远征、杨立新、吴刚这些学员也个个都是实力派。

在人艺,人人是老师,处处是课堂。学员们都是看戏看过来的。“没有戏时就站在侧幕条看老演员怎么演戏。”杨立新说,“碰到一个角色,不知道具体形象,就想想要是于是之会怎么演,朱旭又怎么演,脑子里都是他们的艺术形象。”最重要的是老师都是非常有实践经验的前辈们。演员尹伟回忆,让他受益一生的经历是和朱旭老师演戏,在他还没意识到在舞台上该怎么去创造人物时,朱旭就带着他演,告诉他,作为一个演员,什么是真的,什么是假的。人艺老艺术家们都特有学问,童超是学建筑的,于是之学的是法语,黄宗洛学心理学,英语系毕业的英若诚外号“英大学问”,听听他们聊天也会涨学问。杨立新说,“那时候都有单身宿舍,我们一起排练,一起到食堂打饭,再回宿舍。于是之当时打了饭和大家喝点小酒。老艺术家们无处不在。”

85班是北京人艺学员班的最后一届,此后的1987年和2004年,人艺还与中央戏剧学院合作举办了两届表演班,在学校他们被称作“人艺班”,由人艺和中戏合作授课,其中87班培养出了徐帆、江珊、何冰、胡军、陈小艺、龚丽君、王斑等知名演员。如今,人藝学员班虽已成往事,但它培养出的人才仍以精湛的演技在演艺圈里发挥着影响力。

同学会大爆料

用毛巾沾着肥皂刷牙

第一届学员班学员闫怀礼虽然已逝世,但他给大家留下的印象特别深。上学时,同学们只要一在楼道里听到闫怀礼唱《金瓶似的小山》,就知道他的女朋友来看他了;她女朋友是舞蹈演员,比他小十几岁,不喜欢他抽烟,每次在她来之前,闫怀礼都要刷牙,如果找不到牙刷,就用毛巾沾着肥皂刷。生活中,闫怀礼待人宽厚,很会照顾人。一次演戏,他在弄炉子时,突然爆了,把眉毛都烧了,可即便这样,他还是坚持晚上给大家送吃的。

与大师们朝夕相处

卢景超是第三届学员,现为中国传媒大学教授。她回忆,一次,她在《送菜》里要演一个农村姑娘,就到农村体验生活,但总也演不好这个挑水丫头。于是,“冰天雪地里,每天早上,郑榕老师都会来叫我起床,带着我去挑水,帮我扶着桶接水,演出时,朱旭老师帮我造型,为了让辫子翘起来,就在头发里插一根铁丝。”

她的同学尹文珍说,“庆幸我来的时候有那么多德高望重的艺术家都在舞台上,我们朝夕相处,像英若诚老师,我们一个小组,平时读的书目,他都为我们一一讲解。还有秦在平老师,文笔特别好,那时我要和她学习,她说你要学《古文观止》,给我讲解时,我看着书,她不看书,不仅正文,连注释她都一字不差,教了好几篇,他的古文水平多高啊。我们赶上这么多好老师,一起体验生活、排戏,一起站在舞台上,真特别荣幸。”

散着的秫秸,先得扎扎捆儿

第四届学员班正赶上文化大革命快结束时,一进来就先学军、学农、学工。杨立新回忆,第一阶段,他们到密云高岭去学军,“我们这帮孩子是散着的秫秸,先得扎扎捆儿。在那儿三个月,主要是军训,再学点业务课,最后打靶。”第二个阶段,去密云穆家峪公社穆家峪大队学农,“到穆家峪去平地,把坡上土弄下来把这边填平了,晚上还去捉麻雀。那时吃的很差,一个星期上顿下顿都是菠菜。每个星期一个班有两三个名额可去一次镇上,谁去谁就给我带半斤牛奶糖,二分钱一块,二十分钟全吃了,你说缺嘴吧?”第三个阶段,到通州的北京锻压机床厂学工,“每人跟一个师傅,半个月能自己上车床车零件了。”

《茶馆》是个什么戏呀?

杨立新进人艺学员班是误打误撞,那时他连《茶馆》是什么都不知道。“经历了十年文化大革命,剧院已经被洗脑了,觉得十年前的是旧文化旧习惯旧风俗,图书馆也封了,我刚来时候问一个老同志《茶馆》是个什么戏呀?他说,这个戏没法说,反动,而且特别脏,太监娶媳妇,俩大兵娶一个媳妇,满天扔纸钱。文革结束,看到了《蔡文姬》、《雷雨》、《茶馆》,才发现他们原来是那么精彩的戏。”

“吴刚捧出桂花酒”

岳秀清高中学习成绩特别好,高考之前在北大历史系上了半年补习班。但突然一天,老师拿着人艺招生的广告给她,她很惊讶。不过她那时很活跃,是学校学生会文艺部部长,学校、区、市里的所有文艺活动都有她的身影,她还曾组织过一百多人的文艺演出。当年7月7日高考,她在7月4日拿到了人艺的录取通知,到底参不参加高考呢?她犹豫后还是去考了,但中途还是放弃了。

父亲在她考人艺前去世了,父亲生前知道她喜爱表演,嘱咐她将来找个演员男友。她说她觉得自己长得不标致也不高,并没有信心能考上人艺。记得初试时的朗诵题是《蝶恋花·答李淑一》,里面有一句“吴刚捧出桂花酒”,她那时还不认识吴刚,后来想起觉得很有趣。

“没包袱我揍你”

宋丹丹总能把角色演得很精彩,杨立新说:“我们剧院演过 《纵火犯》,她演一个仆人,她就演成了一个事儿事儿的小仆人,老是有问题,比如,这个牛奶放这儿还是放那儿?要放糖么?你尝尝凉不凉?她会把人物演得让观众很有兴趣,我不知道她是从小看戏还是什么原因,每个人物经她一处理就好看,她有喜感。我们有个戏叫《万家灯火》,她演得真好,比她大二十岁的演员都演她闺女。她说着说着话,突然就拖出来一大段自己内心独白,和自己的死去老头子的对话,那个味儿特别棒。她可以从生活中提炼出能放在舞台上的东西。丹丹一出现,就能成为环境里的话题,今儿她没来,她要来了,咱们就可以歇着去了。丹丹有句口头语,‘你要说赶紧说,要是没包袱我揍你。就是话里一定要有有意思的东西,才算没白说。她是一个精彩的人。”

谁还没误过场啊

人艺有个规矩,凡是误场、忘词儿、说错词儿的,演出后都要写检查,贴在黑板上。负责舞台监督的杨铁柱喜欢收藏这些手写检查。他说,有一次于是之先生说错了台词,非常自责,后来生病在病房里他依然嘴里念叨着:“我对不起观众”。他人生最后一场演出谢幕后,泪流满面,说着:“感谢观众宽容我。”

一次,宋丹丹夸口:“我可一次场都没误过!”结果说完的第二天就误了场。她检查写得很深刻,有一句话是:“后半生,我将在黑暗中度过。”

冯远征说,“台词不拱嘴不行,必须要做到脱口而出。”不过他也误过场,一次演《日出》,早早就在侧幕候场的冯远征突然发现有一盏灯被人碰了一下有点歪,“我就过去把它扶正了,还摆了摆,正在这时听到郑天玮在台上已经说的不是戏里的词了,我赶紧往台上跑,吓出一身冷汗。”

但李光复有一次误场却得到了老师的表扬,“一次我们汇报小品,演看电视,我还在后台呢,听见其他人已经在台上开始说台词了,我赶紧跑上去。后来老师说,看电视哪能都一起看啊,你们看李光复,人家演了一个迟到的,多好啊。”

学员班小传

1958年第一届学员班

人艺从一千多名报考者中,甄选出二十多名,观众熟知的“沙和尚”阎怀礼、修宗迪都来自这个班。当时人艺要尝试以实践为主的教学,修宗迪说,他们进院第二天晚上就上台演戏了。那时人艺演出任务非常繁忙,演员队分为四队,同时进行多场演出。当时正在演《红旗飘飘》,一些新招上来的演员就在這部戏里跑龙套。人艺学员班学生要上的“第一课”就是在剧院的戏里“跑群众”。

1960年第二届学员班

这个班是由北京人艺、青艺和儿艺合办的。当时想从青少年开始培养演员,所以学生里初中、高中的孩子都有。李光复进来时才13岁,报到那天,他还戴着红领巾呢。一会儿家长找不到他了,发现,他爬到了剧院最高的一个烟筒上,他说,“一到剧院我就先占领了制高点。”如今李光复、米铁增等人依然活跃于舞台及荧屏。

1972年第三届学员班

因为在历史特殊时期,林连昆等人骑着自行车跑遍京城的学校去招生,后来学员很多都转向了演员之外的岗位,如多年担任《茶馆》舞台监督的杨铁柱、被称为“小剧场之父”的傅维伯。这届班主任是苏民,学员们说老师们不仅教会他们演戏,更教会了他们做人。

1975年第四届学员班

这一届赶上文革即将结束时,北京人艺当时叫北京话剧团,学员杨立新、张万昆等人依然活跃在人艺舞台上。当时北京话剧团规定只在密云、平谷、大兴、海淀和东城招生,所以老师们要打着行李坐长途车去这些地方的学校,到每个班里挑学生,然后把学生集中起来,带到剧院的北四楼排练厅,让他们打地铺住下,培训三天。学员们入学后还要去乡下学军、学农、学工。

1981年第五届学员班

这一届的学生是按类型招的,一个班就能凑一台戏,里面有梁冠华、宋丹丹、王姬、郑天玮等。同学们说,梁冠华、宋丹丹、王姬他们上学时就非常优秀,可谓是“从根儿上就优秀,所以长大了一直优秀。”

1985年第六届学员班

这个班出了著名的“五虎三凤”,冯远征、吴刚、丁志诚、高冬平、王刚被称作“人艺五虎”,冯远征和王刚现在分别担任了人艺演员队的队长与副队长,吴刚也因“达康书记”大火;“三凤”是一直活跃在舞台和荧屏的岳秀清,以《渴望》中的大刘燕为人喜爱的孟秀,现在专注于导演和艺术教育的刘小蓉。