叶澄衷传奇

○弄 非(上海)

叶澄衷传奇

○弄 非(上海)

上海自开埠以来,一直都是创造财富奇迹的地方。在它将近180年的发展历程中,这块土地上究竟走出过多少超级富豪,恐怕没有人能讲得清。但像叶澄衷那样,不仅从一贫如洗快速崛起为晚清上海滩首富,而且义领天下,成为朝廷御赐的“勇于为善”之楷模,入传《清史稿·善举》的人,绝无仅有。

1.摇舢板的小伙计

叶澄衷初到上海那年只有14岁,按老式说法叫“舞勺之年”,还是挥着饭勺当马骑的年纪。

几个月前,叶家的一位世交倪老倌,从外埠返乡,见小小年纪的叶澄衷已经忝为油坊帮工,天天划着小船收油菜籽,四下奔波,疲累不堪,不觉心生同情。便对寡嫂、也就是叶澄衷母亲提议,与其让孩子在乡下受苦,不如跟他去上海吧,那里地方大,随便学门手艺,将来长大了也好养家糊口。倪老倌常年经商,宁波、上海四处跑,眼界宽,路子广,叶母自然是信他的。虽说百般不舍,但是儿子留在身边能有啥出路?叶母于是一咬牙一跺脚,把田里的秋谷抵押出去,典得铜钱2000文,洒泪将尚未成年的小澄衷交给了倪老倌。

那是发生在咸丰四年(1854年)的事。

叶澄衷原名叶成忠,兄妹五人中排行老四,出生那年恰逢鸦片战争爆发。这一看似跟他浑身不搭界的家国大事,却在冥冥中为他铺设了一条不一样的命运之路。

叶家祖居浙江镇海(现为宁波市下辖区),靠着祖上传下来的几亩薄田维持生计。其父叶志禹,古道热肠,矩步规行,是个有君子遗风的人。其母洪氏心地善良,性好施与,笃信积善余庆,积恶余殃。叶澄衷6岁那年,父亲不幸早逝,撇下妇孺孤寡一大家子,度日艰难。叶澄衷9岁时,母亲靠帮佣和纺织,赚来一点薄资,把他送进私塾,刚念半年,就支撑不下去了,只得辍学。11岁时,母亲不得已把他送到油坊做帮工,除了糊口,几乎没有报酬。

初到上海,叶澄衷先在一家成衣铺干杂役,店主只提供一日三餐,没有工钱。半年后他跳槽去了法租界,在洋泾浜(今延安东路)与黄浦江交汇处的一家杂货铺当学徒。久而久之,机灵的小澄衷便看出了几分经商门道。有道是坐商不如行商。杂货铺老板只知道恪守成规,一味坐守自家门面,静等顾客上门,把生意做得半死不活,全然不知道利用滨江邻水之便,把做生意的触角伸出去。

随着一场被中国人称为鸦片战争、英国人称为口岸战争的厮杀结束,当时的上海滩,已向世界敞开门户,经过短短十来年的拉锯磨合,滨江临海的蕞尔小城呈现出亘古未见的繁盛景象。黄浦江上每天船进船出,樯桅林立,煞是闹猛,不光有本地邻省的,还有很多远涉重洋的外国轮船。洋水手们初来乍到,人地两生,烟酒断顿、擦屁股纸用光之后,根本不知道去哪里买,常常憋得嗷呜乱蹿。小澄衷人小鬼大,一眼看出其中的商机,给老板出点子,不如弄条船,开一个水上流动杂货铺,哪里需要往哪里送。

老板脑瓜子木,但不傻,一听就知道碰到聪明人了,顿时两眼放光,连道蛮好。那以后,小澄衷每天摇着舢板,晨出晚归,送货到船,人很是辛苦,但生意大见起色。老板高兴,他也得意。期间,他跟很多成年的船员水手交上了朋友,好多还是外轮上的洋人朋友,一点点积累起自己的人脉。他跟着洋水手们学“鸟语”,叽里咕噜特别敢开口,不出一年就能用一口流利的洋泾浜英语跟外国人对话了,“来是克姆(come)去叫狗(go),一块洋钿混淘箩($one)”。这对他日后的发迹大有裨益。

三年学徒期满,老板一再挽留,叶澄衷还是毅然离去,靠一点从牙缝里省下的碎银两,开始自立门户。三年的风来雨往,使他将十六铺码头所有的轮船行期强记在心,何时到岸,何时离港,蔬菜瓜果,米面油粮,何为所需,皆了然于胸。他租了一条舢板,干起了专门为轮船供应各类副食品的买卖,而不再拘海独此一家,别无分店,很是招风。错位经营、特色经营,叶澄衷早在165年前就凭早慧的脑袋瓜子悟出了其中的诀窍。

有道是,天公垂怜有准备的脑袋瓜子。对叶澄衷这样的人,只要机会均等,老天爷没有理由不赐他泥于日用百货。顺便,他利用送货空当,为轮船上的客户摆渡捎脚,有求必应,把舢板的各种潜能用足。几年之后,叶澄衷攒够了一笔资金,就在临江的百老汇路(今大名路)开设了一家自己的杂货铺,真正当起了小老板。所售货物,也不是满大街千篇一律的针头线脑、烟纸杂碎,而是他从外国轮船上收购来的洋酒、罐头和五金杂件等等。全上以恩遇。

一天,叶澄衷给外轮送货,货刚卸完,就遇到一位要求摆渡上岸的洋人。叶澄衷于是按要求把他送上了洋泾浜北岸。洋人行色匆匆,只顾登岸而去,把一只公文包遗忘在了船上。待叶澄衷发现,此人已绝尘而去。按计划,叶澄衷还有两船货要送,但生怕失主返回时见不着他而心焦,只好暂且搁置自己的生意,老老实实地把船停在显眼处,一步不离地等候失主归来。

果然,没过多久失主就满头大汗地跑了回来,神色仓惶。叶澄衷老远见其身影,不等近身,就非常体恤地快步迎上,把包递了过去。洋人猝然愣神,将信将疑地接过皮包,打开,只见里面货单、合同、支票、美钞原封未动,一件不少。洋人顿时眉眼舒展,笑成一朵花,当即取出一叠美钞,塞给叶澄衷,以示酬谢。叶澄衷急忙摆手,口中连称“NO,NO”,坚决拒绝了洋人的美意。洋人见状,感动地跷起拇指,一叠声地“Thank you,Thank you”。他收回钞票,从衣兜里摸出了一张名片,郑重地交给叶澄衷,言辞恳切地表示,以后有需要帮助的地方,可以随时找他。

2.贵人相助

这位洋人,原来是一家美商洋行的大班,名叫哈瑞。哈瑞在上海主要经营五金进口贸易,一来二去之后,与叶澄衷熟了,建议叶放弃水上买卖,改做五金生意。近代中国工业落后,别说大件器物,就连一根小小的铁钉都要靠进口,而五金制品又为各行各业所必需,社会依赖度极高,市场前景绝对没话说。已经在上海滩混了四五年的叶澄衷

当然也明白这些,可惜身单力薄,这种进口买卖,资金、货源、人脉,门槛高得勿得了,哪里是谁想做就能做的,根本不敢做那梦!哈瑞看出了他的心思,有意报恩,再者开拓在华市场也符合他的自身利益,于是主动表示他可以为叶提供货源,还愿意提供资金便利。就这样,叶澄衷的小杂货铺开始向五金业转行。

第一次找哈瑞进货,叶澄衷心里没底,只能根据自己平时的观察,毛估估开出一张货单。哈瑞接过货单,扫了一眼,顿时呵呵大笑,笑得叶澄衷心里发毛,不知道哪里弄错了。哈瑞笑罢,拿起蘸水笔,在进货单的每笔进货数字后面都加了一个“0”,一变十,十变百,百变千。哈瑞说:“密司脱叶,我诚实的朋友,你对市场的估计太保守了。也许你担心拿不出太多的钱进货,所以才变得保守。但没关系,我可以帮你。这并不意味着我会把货送给你,这不符合公平交易的规则,我只是不需要你现在马上付钱,你可以在把货卖掉之后再付钱,一分不少,该付多少付多少。然后你可以继续从我这里进货,继续我们的公平交易。”

闻听此言,叶澄衷感动得差点泪奔,赶紧扭过脸去,生怕被哈瑞看到自己眼眶里的泪花。

19世纪60年代,英、美、法各国租界都已在上海滩相继开辟,并迅速进入建设高峰,起楼、筑路、建港、造桥,诸业兴盛,五金商品需求健旺。叶澄衷入手的第一批货很快卖到脱销,他赶紧付掉货款,再进第二、第三、第四批货,如此循环,叶澄衷咸鱼翻身,生意做得风生水起。

但有一样,叶澄衷没有听哈瑞的,在经营五金的同时,他并没把已经熟门熟路的水上买卖停掉,而是做了一些调整,继续操办。他开始对船上要货实行“总包”,不光蔬果油粮、日用杂货,还包括其他五金器具,一塌刮子统统由他承办。自家店里有的自家办,自家店里没有的则代办,并且承诺,不另外收取任何代办费。这对船方来说简直太够意思了。大凡轮船特别是外轮到港,停靠码头都是要计时付费的,没有谁会让你白停白靠,所以补充采买的时间非常有限。叶澄衷这样一来,省去了船方的许多麻烦,而且不另外收费,自然大受欢迎。有的船家即使中途停靠有机会采买也懒得动了,干脆都集中到上海来办。叶澄衷的名声一时水涨船高,越传越响。久而久之,这种一塌刮子“总包”的销售模式,被他做成了行业规矩,业内统称为“做船头”,洋话叫“司多儿”(STORE),黄浦江上的货轮无不采用。

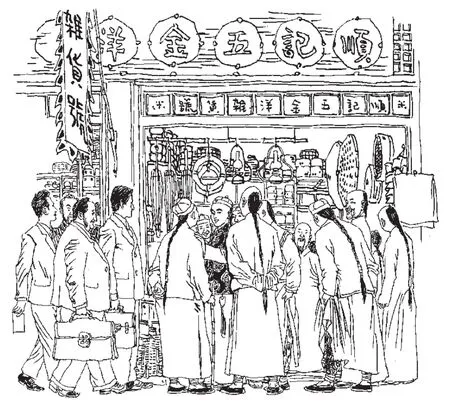

1862年,叶澄衷在虹口百老汇路外虹桥西堍,另外租了两开间门面,创办了他的第一家五金商铺:“顺记五金洋杂货号”。这也是上海滩第一家中字头的五金店。

3.机遇垂青

不久,尚处于初创期的美孚石油公司循着叶澄衷的名头找上门来,邀请“顺记”做它在上海的代销商。别看今天的美孚早已誉满全球,可在当时,宾夕法尼亚州的德雷克在泰斯维尔小镇打出第一口工业性油井还没几年,洛克菲勒的美孚公司也才刚刚挂牌成立,石油大潮席卷全球的势头还有待孕育,因而主动来找叶澄衷也属正常。对于急欲打开庞大的中国市场的他们来说,能不能找到一个既靠谱又懂行的中国人来做代理,非常关键。叶澄衷的好口碑帮了他大忙。美孚开出的“条斧”(沪语:条件)相当诱人。叶澄衷可获取25%的佣金,而且可在进货三个月之后再付货款。

天赐良机呀,叶澄衷不假思索,马上跟美孚签订了十年的长期经销合同。当时,上海别说电灯了,连煤油灯也才刚刚开始露脸,而煤油,正是洛克菲勒的炼油厂刚刚从原油中提炼成功并进入工业化生产的大宗商品。人算不如天算,这几个“刚刚”凑到一起,极其巧合地落在了叶澄衷这一个点上,成就了他千载难逢的宝贵机遇。

自代销美孚煤油以来,“顺记”不仅能在一个月内将进货出空,而且还额外得到两个月的资金周转使用期。一笔可观的流动资金得来全不费功夫。叶澄衷借鸡孵蛋,仍将目光投向自己熟悉的五金业。先是投资开办了 “南顺记”五金新号,继而将原来的“顺记”号改称为“老顺记”。其埋下的伏笔是,既有老,必有新;既有南,何愁北,摆出一副振翅欲飞的鸿鹄之姿。

1876年,叶澄衷果然又在百老汇路武昌路口开出“新顺记”,专门经营从英美进口的罐头水果、罐头鱼肉。对五金业的概念外延,叶澄衷进行了创造性的发挥,赋予它们一个非常猎奇的新概念:吃食五金。奇巧的名称很是吸引有钱人的眼球,开张后门庭若市。此后,叶澄衷又在上海相继创办了义昌顺记、顺记等多个商号,并且从上海走向全国,在汉口、九江、芜湖、镇江、天津、宁波、烟台、温州等商埠,陆续推出多家“老顺记”分号。

利用五金商号附设的工场,他四处收购废旧钢铁,加工裁剪成农村急需的条铁、筷条和板块,投入市场后非常旺销。随着资本增加,叶澄衷又开始廉价收购废弃的小型外轮,整修翻新后出售。他在上海《申报》刊登销售广告:“小火轮为外国制造,规格:轮长七十至一百二十英尺,引擎马力十二至五十匹,时速三十里。可行驶苏、杭内河。”1875年至1878年间,叶澄衷仅以“老顺记”名义出售的进口小火轮,就达十几艘,获得暴利。

一个伟大商人的野心,必然和他的眼光成正比。快速发达的叶澄衷,并未见好就收,而是继续窥视,四下寻找扩张的机会。

吴淞江(今苏州河)边,有一家德国人开办的可炽煤铁号,专门经营西洋煤矿和钢铁的进口生意,德国佬因不谙中国国情而连年亏本,只好亮牌出售。叶澄衷眼看机会来了,心痒难熬,恨不能一口吞下,可叹手头资金一时不足,不免怅然。然而机不可失,时不再来,独资不成,何不凑股?他立刻出马找朋友游说。良好的信誉、超前的眼光和突出的经营能力,使他的游说极具说服力,朋友当即慷慨允诺出资,与叶澄衷合股盘下可炽号,由叶负责经营,红利按四六分成,朋友得四,叶得六。叶澄衷顺利接手可炽号后,将其改名“可炽顺记”。当时的叶澄衷可能未必意识到,在近代中国工业史上,“可炽顺记”是最早经营进口煤铁的民族资本企业,具有非同一般的划时代意义。

三年后,合股者因故退股,“可炽顺记”成为叶澄衷的独资商号。此时的叶澄衷,既是进口煤油的独家华商字号,又兼进口煤铁的独家华商字号,同时还是众所周知的上海滩五金大王,经营项目扩展到钢铁五金、机械五金、制造五金、化工五金、军需五金。“镇海叶家”在上海、镇海、杭州、芜湖、湖州等地还开办有票号和钱庄,鼎盛时多达一百零八家,是上海滩声名显赫的九大钱庄家族之一。1890年,叶澄衷在上海创办最大的华商火柴厂——燮昌火柴公司,并在苏州设立分厂。在与洋商的激烈竞争中,燮昌不仅站稳了脚跟,而且产量占上海火柴总量1/3以上。1897年,他又在汉口创办汉口燮昌火柴公司,长期垄断整个湖北的火柴市场。叶澄衷是中国民族资本中最大的火柴制造商。此外,他还创办了纶华缫丝厂、树德地产公司,以及往来于沿海和长江航线的鸿安轮船公司,广涉多种业态。1896年,叶澄衷出任第一家纯粹由华人参股创建的中国通商银行总董。

几十年弹指一挥,一个黄浦江上摇舢板的小伙计,已经从不名分文的穷小子,一跃而为江南巨贾,赫然雄踞上海滩首富之榜。到他59岁因病去世时,其资产累计达800余万两白银。

4.办学流芳

人有了钱该怎么办?答案百媚千姿、百怪千奇。叶澄衷自有叶澄衷的选择。

晚清灾害频仍,晋陕旱魃猖獗,“饥民倒毙甚多”;苏浙连遭大风雨,“拔木坏屋,田禾淹没殆尽”,此类记载不绝于书。而当政者贪腐成风、颟顸低能,国帑拮据,救荒乏力,不得不借重社会之力。这种情况下,“民捐民办”开始兴起,沪浙一带绅商成为赈灾中坚,叶澄衷亦踊跃加入其中。光绪戊子年(1888年),奉天(辽宁)大灾,叶澄衷慷慨捐助大洋逾万。紧接着晋豫两省发生大饥荒,饿殍遍野,朝廷急命疆臣筹赈,叶澄衷闻讯二话不说,当即掏出银票,输财劝赈。此后山东、河北、安徽、浙江多地,相继遭遇水旱灾害,叶澄衷无不视灾情轻重,解囊赈济。时人称之为“积财而能散财之首善”。

上海开埠后,来沪淘金的宁波人不绝如缕,但像叶澄衷这样发家致富的,毕竟少之又少,大多数人不过混口饭吃而已,还有不少底层民众生活拮据、衣食艰难。叶澄衷悯怀同类,尤重乡谊,于是自掏腰包,捐白银2万两,在上海江湾设立怀德堂,赡养故友及同业中无所依靠的家眷。他又建义庄、忠孝堂,投资入股四明公所,广施善缘,周济族内贫困者,同时设义塾培育同族子弟,创牛痘局舍药抗疫。至今,矗立于江湾的上海肺科医院,其前身便是最初的叶家花园和后来的澄衷医院。

因为叶澄衷的这份热肚侠肠,清廷曾先后两次,御赐其“乐善好施”“勇于为善”匾额,以示嘉勉。同时荐升其为候选道,赏加二品花翎顶戴,晋封荣禄大夫。

不幸的是,1899年深秋,正当壮年的叶澄衷突然被重病击倒,且病情迅速恶化,虽经多方抢救,仍然回天乏术。11月5日凌晨,病榻上的叶澄衷突然从弥留中苏醒,睁开双眼,口齿特别清晰地招呼守候在旁的家人:“过、过来,我有话说。”

悲切中的家人急忙趋近围拢。只见叶澄衷吃力地抬起右手,朝着大儿子叶松卿缓缓摇动,似乎在索要什么。儿子心领神会,立即拿出一卷图纸,递上,说:“爹爹,侬是要看造学堂的图纸吧?”

叶澄衷微微颔首,示意儿子展开图纸。随后用手指在纸面上轻轻摩挲,久久不肯停下,双眼泛起一层微茫的光亮。

大儿子强忍悲恸,轻声安慰:“爹爹放心,学堂的设计已经做得差不多了,等侬身体好一点,马上可以开工建造。”

叶澄衷的手掌突然抬起,无力地摆了摆,旋即猝然落下,口中絮语道:“不要,不……要……等,设计好了,就开工,马上开工。”

大儿子忙不迭地点头:“好的好的,马上开工,爹爹放心。”

叶澄衷使劲吸了一口气,一字一顿地吐出六个字:“吾——死——必——竟——吾——志”,随后闭上双目,仿佛把全身气力都用尽了似的,不再张嘴。

由于出身贫穷,叶澄衷自幼失学,深以为憾。“幼年未曾识字,作业艰苦”,是为终身之痛。为使后人免蹈其覆辙,创办学堂,成为他未竟的最终心愿。

就在这次患病住院之前,叶澄衷刚刚捐银10万两,在虹口张家湾(今唐山路)他早先倡建的怀德堂以东,购地24亩,作为创办蒙学堂的基地,以实践他“兴天下之利,莫大于兴学”的理念。遗憾的是,未待学堂开工,他即一病不起,无力亲躬了。

两个多小时后,陷入深度昏迷的一代工商巨擘叶澄衷,终于在他年仅59岁的壮年期撒手人寰,不幸辞世,把一个宏大的商业帝国,也把他未竟的心愿,留给了后人和这个世界。上天给了他过人的智慧和财富,却收走了本当属于他的人寿。

秉承叶澄衷的遗愿,叶氏后裔未敢怠慢,蒙学堂的设计在长子叶松卿的主持下,加紧完成,几个月后正式开工建造。叶松卿并承兑父训,续捐白银10万两,作为远期建学之资。光绪二十七年(1901年)二月,也就是叶澄衷辞世15个月后,校舍落成开学,被正式命名为澄衷蒙学堂(今澄衷高级中学)。学校礼堂挂有叶澄衷生前撰写、刘葆良(安徽大学堂总办)代书的长联:“余以幼孤旅寓申江,自伤老大无成,有类夜行思秉烛;今为童蒙特开讲舍,所望髫年志学,一般努力惜分阴。”

受叶澄衷在天之灵关照,澄衷学堂迅速成长,名冠上海滩。它一改旧式塾师一对一(或几人)的单点讲授传统,首开班级制现代教育模式,教学效率大幅提升。著名教育家蔡元培曾任该校代理校长,从该校走出来的近现代名人多如星汉,有李四光、胡适、钱君匋、竺可桢等,还有卢于道、陈虞孙、丰子恺、王玉润、袁牧之、杨荫杭,以及革命烈士殷夫、史霄雯等,也曾在这里工作或学习过。

老家镇海,叶澄衷亦在庄市叶家村留下了他擘画的杰作——从早期叶氏义庄改建而来的中兴学堂。香港船王包玉刚、东南亚影视大亨邵逸夫、香港建筑业巨子叶庚年、西班牙侨界领袖林连水,还有赵安中、包从兴、包玉书、包玉星、叶谋昇、楼志章、朱之信、朱之康等商界名流,都曾是该校门生,人们因此而将此称为“中兴现象”。

“像勿像,看叶澄衷样”“学人要学叶澄衷”。这是叶澄衷去世后流行于沪甬两地的民间格言,年复一年,口口相传……

(责编/邓亦敏 插图/桑麟康)