基于模块化的新型循环流水养殖技术初探

梁文明

(山西省水产育种养殖科学实验中心 山西清徐 030400)

基于模块化的新型循环流水养殖技术初探

梁文明

(山西省水产育种养殖科学实验中心 山西清徐 030400)

为缓解山西省水资源短缺现状,节约水资源,保护水环境,促进山西省“节水生态、节能减排”高效渔业养殖技术和模式的研究试验及推广应用。2015年4月至2015年10月,运用“模块化”理念,在太原市鱼种场开展了新型循环流水养殖技术的试验研究。通过试验,循环水养殖系统各模块、组件运行正常,达到预期试验目的。从而为基于模块化理念的循环水养殖新模式在山西省的应用做出了有益尝试,为今后相关试验研究提供了技术参考,符合山西省水产养殖业产业升级和转型发展的要求。

模块化;循环水;节水生态;节能减排;高效渔业

传统的池塘养殖以高密度放养、高饲料投喂和高换水频率的“三高”模式来换取高产、增产,却带来了鱼类病害频发、养殖风险增大、水产品品质下降以及水资源污染等问题。这不但影响渔业生产效益和水产品质量安全,还造成了环境污染,浪费了宝贵的水资源。

山西省是全国水资源短缺最为严重的省份之一,不但水资源总量匮乏,人均水资源占有量更是捉襟见肘。据报道,全省水资源多年平均总量为138.1亿m3,位居全国倒数第2;人均水资源量低于500 m3,仅为全国人均水资源占有量的17%。预计到2020年山西省缺水量将超过50亿m3。水资源的短缺必将严重制约山西省包括水产养殖业在内的经济社会的可持续发展[1]。

鉴于此,发展“节水生态、节能减排”的高效节水渔业养殖模式势在必行,也是山西省水产养殖业的必然选择。作者从山西省实际出发,将“模块化”理念应用于水产养殖,把整个养殖过程划分成不同的单元模块,每个模块既相对独立,又紧密联系。同时依托各种新技术,探索一种新的循环水养殖模式,以期改善全省传统池塘养殖生产方式,使水产养殖能适应生态友好型的环境要求和产品多样化的市场需求。

1 试验材料

1.1 试验地点与池塘条件

试验地点位于山西省太原市晋源区晋源东门外的太原市鱼种场,试验所用池塘为该鱼场的34#池塘。该池塘南北长约80 m,东西宽约50 m,塘口面积约0.4 hm2,深约2.5 m。投料台位于试验池塘南侧护坡的中点位置,高度与护坡顶部平齐,伸入池塘约6 m。在试验池塘南北向中线的两个三等分点上,各放置1台3 kW叶轮式增氧机,在池塘东北、西南角处各放置1台1.5 kW水车式增氧机。

水源为地下抽采的井水,周边无化工厂等污染源,养殖用水符合《国家渔业水质标准》(GB11607-89)。试验池塘总进水管口安装网目大小为100目的筛绢网,防止野杂鱼的进入。

2015年4月27日,抽排掉试验池塘内的旧池水,以100 kg/667 m2的用量,使用生石灰干法清塘,晾晒7 d,于2015年5月4日,加注池水至水深1.5 m,其中新旧水各半。整个试验期内,不外排养殖废水,除补充自然蒸发散失的水分外,不加注新水。随后选择对细菌、病毒、霉菌等杀灭能力强,而对浮游微藻损害较小的二氧化氯对水体进行消毒。

本研究中,试验池塘被作为整个循环水养殖系统的水处理模块。

1.2 养殖模块设施设备完善

本研究中,养殖模块设置于试验池塘的岸上。

1.2.1 设置玻璃钢鱼箱放置区域

在试验池塘东边的护坡顶部靠近南侧处,平整出一块面积约300 m2的矩形空地,找平,单层红砖敷设,细砂水泥灌缝,整体硬化处理后作为岸上养殖模块玻璃钢鱼箱的放置区域。

1.2.2 设置退水渠

租用挖机,挖出一条总长约100 m的退水渠,南北长约70 m,穿过鱼箱放置区的南北方向中轴线;东西长约30 m,穿过试验池塘北侧护坡,与池塘贯通。退水渠宽约1.2 m,自南向北、自东向西,由浅变深,最浅处约0.6 m,最深处约1.5 m。

鱼箱放置区域的退水渠采取单砖水泥砌筑工艺处理;区域外的退水渠内全部敷设幅面宽4 m的加厚工程塑料布。

在退水渠由南北转向东西的拐点处,深挖一个沉淀井,并在其南侧设置一个过滤坝,填充聚酯网滤片、陶粒、火山石等滤材,起物理过滤作用,也有助于微生物的附着生长。

1.2.3 放置玻璃钢鱼箱

在鱼箱放置区域,沿退水渠由北向南放置两列直径2.5 m×0.8 m的圆形玻璃钢鱼箱,东西对称排列,东侧8个,西侧7个。试验期内,每个鱼箱从试验池塘引水循环利用,水位基本保持在0.6 m左右,在鱼箱底部各放置一个直径1 m深1.5 cm的曝气盘,曝气装置为1台1.5 kW的罗茨风机。

1.2.4 设置进水、进气管路

岸上养殖区域由试验池塘东侧中段为鱼箱取水。取水装置为1台67 mm口径的1.5 kW潜水泵,水泵放置在用网目为120目的筛绢网和钢筋制成的过滤罩内,架空于池塘底上方。试验期内,适时调整水泵在水面下的深度,确保抽取到的是养殖水体的中上层水。在岸上养殖区进水管路的前方,安装1台过流式紫外消毒器。进水管选择内径67 mm的PVC管,明管,主管道长40 m左右;抵达各鱼箱的终端进水管,采用内径20 mm的PVC管,沿管体长轴方向均匀的打一排孔,孔径3 mm,以形成急速水流,推动鱼箱中水流转动。每个鱼箱均设置独立的进水阀门,位于鱼箱底部中央的排水孔处套有双层套管,外层套管直径0.2 m,其下部整齐排列有孔径4 mm的排水孔数百个,与内层套管组成虹吸系统完成鱼箱的排水排污。利用上进水下排水的循环方式,形成一个半封闭的循环水养殖系统。

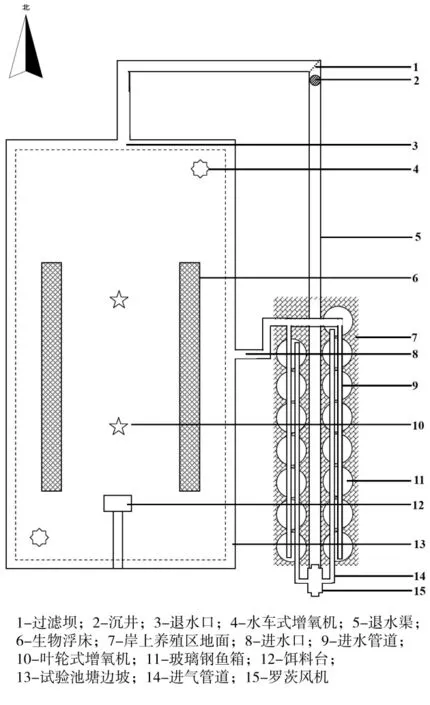

进气管路采用内径67 mm的UPVC管制作,明管,主管道长约30 m,罗茨风机安装在预埋件上,放置在鱼箱区南侧,空气由南向北被推送至各鱼箱内的曝气盘处。设置完成的循环水养殖系统布局如图1所示。

1.2.5 设置遮蔽设施

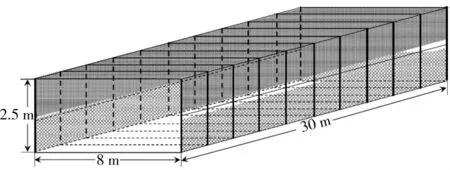

在鱼箱放置区域搭建30 m×8 m×2.5 m(长×宽×高)的可拆卸式钢架遮蔽棚。

结构:水平棚顶全部覆盖遮阳网,四立面安装幅面宽为1.5 m的高速网80 m,北面安装防火电梯门1个。

用料:立管钢管内径33 mm,单根长6 m;横拉杆钢管内径20 mm,单根长6 m。

图1 循环水养殖系统平面示意图

工艺:按需要切割、焊接钢管,在立管适当位置焊接短套管,在横拉杆两端焊接短插栓,随后,将插栓插入短套管,分间组合成整个钢架(如图2所示),每间长3 m,宽8 m,高2.5 m。

图2 鱼箱放置区遮蔽棚示意图

以上所有设备安装完毕后,通电、加水,进行调试。试运行期间,及时发现并处理掉个别小问题后,整个循环水养殖系统准备就绪,等待投放苗种开始试验。

1.3 试验苗种来源与放养

试验所需草金鱼苗种全部来自山西省水产育种养殖科学实验中心清徐基地,为该基地自繁自育,规格为平均体长约7 cm,平均体重约35 g/尾。选择无外伤,体质健壮,规格均一,摄食、游动能力强的个体189.5 kg。于2015年6月19日上午放入玻璃钢鱼箱,平均每箱放养360尾。苗种入鱼箱前,要对鱼体进行消毒处理,用浓度为2%的食盐水溶液浸泡6~8 min左右后再放入鱼箱。

自河南省荥阳的黄河鲤良种场购买黄河鲤乌仔6万尾,自太原市鱼种场购买白鲢夏花1.5万尾,花鲢夏花5 000尾,田螺及河蚌收购自周边的渔民农户。2015年5月13日,鱼苗运回后,不能急于下塘。先将鱼苗袋置于池塘水面上至少漂浮15~20 min,以消除过大温差,让鱼苗逐步适应新环境。随后再打开袋子,于试验池塘上风口处,小心地将鱼苗放入塘中。

2 试验方法

2.1 设计思路与技术路线

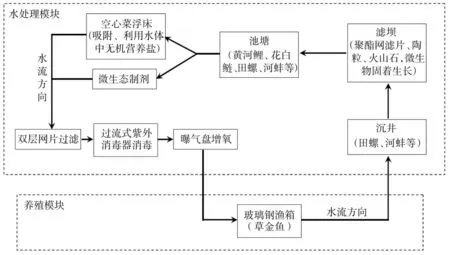

本研究期望以养殖模块和水处理模块为基础,探索设计一种新的生态立体循环水养殖模式,在保证经济效益的基础上,达到资源节约、环境友好的目的。

具体而言,就是构建两个相对独立的模块:养殖模块,能够高效利用有限的养殖空间,养殖经济附加值较高的品种,如观赏鲫鱼、泥鳅、黄鳝、甲鱼等;水处理模块,包括池塘及池水中养殖的水生动物、生物浮床、水质前处理设施(双层过滤网片、过流式紫外消毒器、曝气增氧盘等)、水质后处理设施(沉井、滤坝等)。

两大模块通过流水循环,实现互联互通,既相互独立,又相互联系、相互依赖:池塘中饲养传统大宗淡水品种,套养一定数量、比例的白鲢、花鲢等滤食性鱼类的苗种,可以清除水体中的小颗粒废物及残饵,此外,这些鱼类以水体中的有机碎屑和包括藻类在内的浮游生物等为食,在有效降低水生动物产生的有机颗粒含量的同时,可将藻类富集的N、P等营养盐逐步转换到其体内,从而降低水体中的N、P含量;有针对性地定期使用微生态制剂,有效将水生动物代谢废物及残饵等大颗粒有机质转化为小分子无机营养盐[2];栽植在浮床上的水培植物和沉水植物,通过沉淀、吸附、吸收和转化,可以清除水体中大量的鱼类小颗粒粪便及残饵等悬浮物,同时可以转化吸收水生动物生长过程中排出的氨氮、亚硝酸盐、硫化物等代谢废物,成为植物生长无机营养盐。生长在试验池塘岸边的菖蒲、芦苇等挺水植物,也可对养殖水体起到自然净化的作用;经过一次生物净化的养殖废水通过水质前处理设施的物理过滤、杀菌及增氧后,达到渔业养殖水质要求,进入岸上养殖区供养殖使用。从养殖模块流出的养殖废水流经沉井及滤坝,再经过微生物、田螺、河蚌等第二次生物净化,并通过聚酯网、陶粒和火山石的再次物理过滤与吸附,即水质后处理,最后又返回池塘重复利用,实现养殖过程中“养殖用水循环利用、养殖废水零排放、养殖渔药零使用”的生态循环水养殖模式。本试验技术路线见图3。

图3 基于模块化循环流水养殖技术路线

2.2 饵料投喂

选择合适的饵料,可有效降低饵料系数;采取合理的投喂策略,可减少残饵对养殖水体的污染[3]。

2.2.1 投喂草金鱼

放鱼后3日内为适应期,不投喂。自2015年6月22日开始投喂,遵循“四定原则”(定时、定点、定量、定质),每日投喂 4次,时间分别为:7:00、11:00、15:00、18:30,初始投喂量为0.5 kg/(箱·次),之后日投喂量根据天气情况、鱼的实际摄食情况及鱼类的生长情况适时调整。

投喂时,技术人员每次要在固定的位置播撒饲料于鱼箱水中,以训练鱼类定点摄食的习惯。

本试验所使用饲料为粒径1.5 mm,粗蛋白含量30%的沉性人工配合颗粒饲料。

2.2.2 投喂池塘黄河鲤

投放黄河鲤鱼苗前期,每日向试验池塘中均匀泼洒豆浆3次。20 d后,开始由专人驯化鱼苗,2周后,待绝大多数鱼苗已适应人工投喂后,开始使用自动投饵机饲喂。同样按照“四定”原则投喂,每日投喂时间同草金鱼,每次连续开启投饵机20~40 min,日饵量为鱼体重的4%,并根据天气变化、鱼类摄食及生长情况适时调整。

随着鱼类生长,饲料粒径按开口料、小破碎、破碎料、Φ1.0、Φ1.5、Φ2.0逐步更换。饲料成分、性状同草金鱼。

试验期内,每隔20d,用复合Vc粉剂拌料饲喂1d,以帮助增强鱼类免疫力。

2.3 设置生物浮床

2.3.1 制作浮床

骨架:2 m×1.5 m矩形框架结构,内径50 mm的PVC管粘合而成。

床体:由上下两层网片组成,上层网目4 cm,能使空心菜植株插入网眼,并支撑其挺立于水面;下层网目2 cm,可防止鱼类摄食空心菜。制作好的浮床沿南北走向排列在试验池塘东西两侧。

2.3.2 培育空心菜苗

空心菜品种选择竹叶空心菜。购买种子,当气温稳定在20℃以上时,于本地育苗,面积约30 m2。20~30 d后,当菜苗长到约10 cm高时,移栽至浮床,下塘。

2015年7月13日、7月30日,分两次共投放浮床56个,按约30株/m2的密度栽植空心菜苗。

2.4 日常管理

试验期间,岸上养殖区保持全天24 h流水循环,在天气发生变化、深夜及水体溶氧不足时,开启鱼箱底部的曝气增氧设备。每次投喂饵料时,关停水循环30~50 min。定期排污,清洗鱼箱。

每日定时巡塘,观察试验池塘鱼类活动及水质变化情况,定期检查各设施设备运行状况,每半月用地刷刷洗潜水泵外的筛绢网过滤罩,定期清理退水渠沉井及滤坝处的沉积物及杂物,确保进、排水通畅。适时开关增氧机。

在养殖高风险期(6月下旬-9中旬),每晚安排专人值班,增加夜间巡查。

坚持做好养殖日志,包括每日天气情况、日投饵量、鱼类活动情况、水循环、曝气增氧设施设备开启情况、用药情况以及突发事件等,鱼类死亡情况及原因也要记录在内。

2.5 水质管理

试验池塘大水体作为整个循环水养殖系统的水处理模块,承担着净化岸上养殖区水质的任务。

试验期内,利用便携式水质指标检测设备和工具,对养殖水体的温度、溶解氧、pH、氨态氮、亚硝态氮、透明度等指标进行监测。平均每15 d检测一次。

依据水质指标监测结果,在试验池塘定期使用微生态制剂、底质改良剂等生物制剂,如芽孢杆菌复合制剂、光合细菌及无机单细胞藻类营养素等培育水体中的有益菌群和浮游生物类群,利用有益菌群的繁殖抑制有害菌群的滋生,起到调节水质的作用。养殖前期每半月一次,中后期每7 d一次。选择晴好天气,使用芽孢杆菌复合制剂,降解水体有机物,净化养殖水环境,抑制有害菌生长;次日,施用无机单细胞藻类营养素,培育有益浮游生物类群。遇特殊天气,如阴雨天气,要在雨前雨后施用抗应激反应Vc制剂和有机酸解毒剂。

此外,合理使用曝气增氧设施设备,可有效增加养殖水体中的溶解氧浓度,从而促进水体中氨氮的转化,改善水质[4]。

2.6 病害防治

鱼病“可防难治”。在养殖过程中,应始终坚持“预防为主,防治结合”的原则,将鱼病消灭在萌芽状态。因此,在日常管理中,要注意勤观察鱼类的活动状态,特别是在鱼类摄食过程中。每次投喂时,应在鱼箱或投饵机附近仔细观察鱼类摄食情况5~10 min左右,可及时发现病害征兆,尽早采取相应措施,防微杜渐。此外,定期对养殖水体进行消毒,抑制细菌和寄生虫的繁殖,也可有效预防鱼类病害。

3 试验结果

截止试验结束时,整个循环水养殖系统总体运行正常、平稳,未出现重大技术性故障,养殖模块与水处理模块衔接、匹配基本顺畅。同时,实现了试验期内,基本不添加新水,养殖废水零排放和利用生物方法调控水质、防治鱼病的预期目标。

3.1 水质监测情况

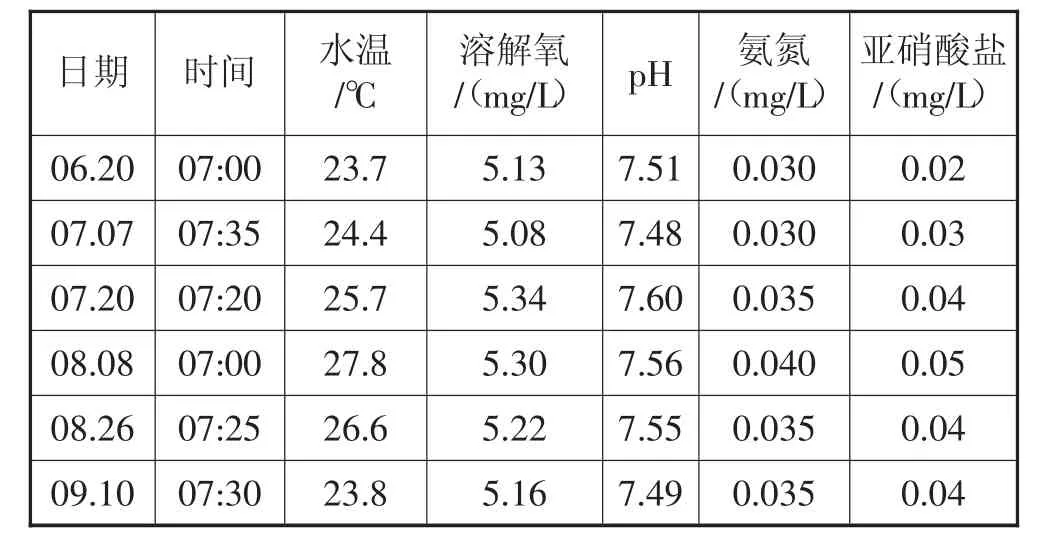

从监测数据来看,整个试验期间,水温、溶解氧、pH、氨氮、亚硝酸盐等水质指标均保持相对稳定状态(见表1),均在苗种正常生长范围之内。

表1 试验期间养殖水体水质指标监测情况

3.2 养殖数据统计

试验养殖期自2015年6月19日至2015年9月28日,共 102 d。

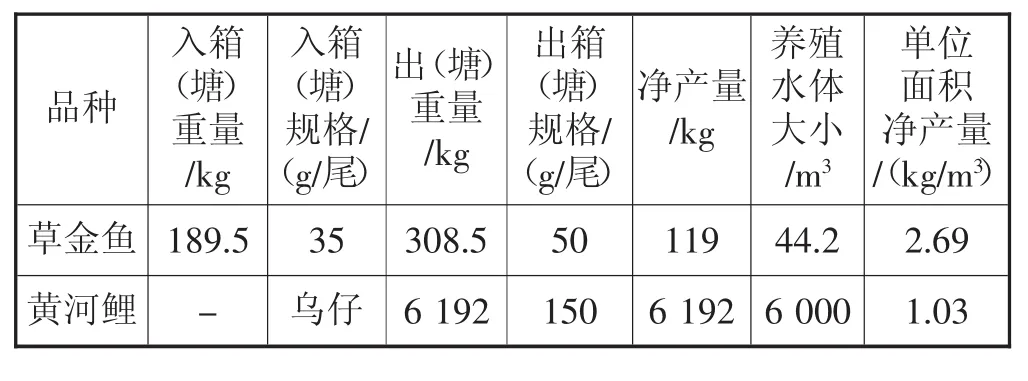

岸上养殖区草金鱼产量为308.5kg,净产量119kg,平均规格50 g/尾;试验池塘黄河鲤产量为6 192 kg,平均规格150 g/尾,花白鲢产量为724.5 kg,平均规格50 g/尾。草金鱼、黄河鲤两项净产量合计6 311 kg(详见表 2)。

表2 试验结束时循环水养殖系统产出情况统计

截至试验结束时,投喂各规格饲料共计6 960 kg。饵料系数:6960 kg÷6311 kg≈1.1。

截止试验结束时,水处理模块产出空心菜约600 kg。

4 讨论与分析

1)试验期内,本试验中的循环水养殖系统运转工作正常、稳定,所监测到的养殖水质指标也保持正常、稳定水平,符合渔业水质标准要求,说明整个循环水养殖系统的设计合理,模块间衔接紧密,经进一步优化完善后,可作为循环水养殖新技术、新模式进行推广应用。

2)从养殖试验产出数据来看,岸上养殖区的单位产量高于试验池塘,这受养殖品种、入塘(箱)规格、养殖密度、投喂及日常管理等诸多因素影响。找到两种养殖条件下,产量等数据产生差异的主要因素,还有待进一步深入实验研究的验证。

5 结语

目前,将“模块化”理念引入传统池塘养殖,并与循环水处理相结合的新型养殖模式在山西省水产养殖行业中还不多见。本试验研究的顺利进行,完成并达到预期效果,正是朝着生态、集约、高效利用有限养殖空间,将循环水养殖模式应用于山西省池塘养殖中的一次有益尝试,也迈出了在该领域初探的第一步。

从深度和广度上,今后都应当继续进一步加大在“模块化”及以生物浮床为基础的“鱼菜共生”等方面的探索研究力度,推而广之,继续推动山西省渔业产业转型升级,向“节能减排零排放”水产养殖模式的更高层次迈进。

[1]张 卓,郑德凤.山西省水资源短缺现状及对策[J].安徽农业科学,2016,44(12):279-280.

[2]顾树庭,杜兴伟,杨小猛.低碳·高效的池塘循环流水养殖系统模块建设及功能分析[J].安徽农业科学,2016,44(10):312-314.

[3]逯云召,傅志茹,孙广明,于燕光,江曙光,顾中华.半滑舌鳎海水池塘网箱养殖技术[J].河北渔业,2016(1):28-31.

[4]马立鸣,赵 睿,范毛毛,李 超.新型池塘循环流水养殖模式初探[J].中国水产,2016(1):78-83.

Preliminary Study on a New Type of Circulating Water Aquaculture Technology Based on Modularization

LIANG Wen-ming

In order to relieve the present situation of water shortage,to save water resources,to protect the water environment and to promote the research and application of the“water-saving ecology,energy-saving,emissionreducing”efficient fishery technology and pattern in Shanxi Province.From April to October in 2015,the author of the paper conducted an experimental study of the new circulating water aquacultural technology in the fish breeding farm of Taiyuan City based on the idea of “modularization”.During the experiment,the result of the study turned out as expected with every module of the circulating water aquacultural system running smoothly.Then it makes a beneficial attempt at the application of the new circulating water aquacultural technology based on modularization in Shanxi Province.It will also provide technical reference for relevant studies in the future.At the same time,it conforms to the industrial upgrading and transformation development of the aquacultural industry in Shanxi Province.

modularization;circulating water;water-saving ecology;energy-saving and emission-reducing;efficient fishery

S969

B

1006-8139(2017)02-091-06

2017-02-09

2017-02-25

梁文明(1982-),男,2010年硕士研究生毕业于安徽师范大学动物学专业,工程师。