跨文化交际课程对理工类高校英语专业学生跨文化敏感度的影响研究

王 录

(上海第二工业大学 文理学部,上海 201209)

跨文化交际课程对理工类高校英语专业学生跨文化敏感度的影响研究

王 录

(上海第二工业大学 文理学部,上海 201209)

以上海某理工类高校英语专业四年级学生(n=69)为研究对象,运用Chen和Starosta(2000)开发的跨文化敏感度量表(ISS),就跨文化交际课程对学生进行了问卷调查,并使用SPSS19.0对该结果的跨文化敏感五因素的内部关系进行相关性分析,旨在研究该课程的开设对于理工类高校英语专业高年级学生的跨文化敏感度的影响。结果表明:(1)被调查者的跨文化敏感度总体呈中等水平偏弱,其中交际专注度(3.5296)水平最高,交际愉悦感(2.3082)平均水平最弱;(2)该课程的开设对于澄清其模糊认识、提高跨文化敏感度、形成正确的文化价值观和文化自信心等起到了较大作用,达到了预期效果。

跨文化敏感度;跨文化交际课程;英语专业学生

研究表明,国际上最早提出敏感度(sensitivity)这一概念的学者为Bronfenbrener,Harding & Gallway。他们认为,其重要的两个交际能力表现在对本国文化和个体差异的敏感方面[1]29。而Hart,R.P., Carlson ,R.E., & Eadie, W.F.则认为敏感是日常生活中经常用到的思维模式[2]1。

Chen & Starosta认为,跨文化敏感度由多个方面构成,“包括六个要素:自尊、自我监督、思想开放、移情、交际参与度和理性判断”[3]1。Chen & Starosta还指出,“跨文化交际能力由跨文化意识、跨文化敏感度、跨文化技巧组成,其中跨文化敏感是连接跨文化意识和跨文化技巧的核心因素,只有对异国文化有正确的情感倾向,才能激发相应的文化意识,从而在跨文化交际中运用正确的交际技巧,进行有效的交际行为”[3]1。因此,对跨文化敏感度的研究,被认为是提高跨文化交际能力的起点[4]。随着全球经济一体化、文化多样化的不断深入,跨文化交际能力日益显示出其重要性,成为社会公民应该具备的基本技能之一。

据报道,20世纪80年代以来,特别是党的十八大至今,由于我国经济的快速发展以及经济全球化程度的不断深入,特别是在我国改革开放以后外资进入的影响以及我国越来越多的企业走出国门、走向世界[5],跨文化一词的出现频率越来越高,在大陆的一些社会招聘广告中甚至占到六成以上[6]78,几乎成为现代人的时髦词之一,可见其重要性和影响力的日益加强。高校作为培养中高端人才的重要场所,承载着培养大学生不仅要具备扎实的专业知识和技能,而且应该具有良好人文素养、国际视野和跨文化交际能力的国际化、复合型人才的重要使命。而课程授课方式则是培养大学生这些素养的重要途径之一。

目前,我国越来越多的高校纷纷开设了跨文化交际课程,将其作为英语(外语)专业的重要必修课之一;也有很多高校将其作为重要的通识课程面向全校学生开设或作为公选课供大学生选修,充分体现了高校对于大学生跨文化交际能力的重视程度。本文即基于上述现象,试图探讨在理工类院校英语专业高年级学生中开设跨文化交际课程对于提高其跨文化敏感度的影响,以及跨文化敏感度五因素之间的相关性,为更好地规划该课程提供参考。

1 文献综述

1.1 跨文化敏感

1.1.1 国外研究现状

Chen和Starosta认为跨文化敏感是指“人激发自身理解、欣赏并且接受文化差异的主观意愿,这一概念应该在情感层面加以界定”,并进一步指出,“跨文化敏感度较高的人与来自不同文化背景的人沟通时首先是自尊自爱,能更快地适应陌生的环境,有很强的应付挫折和压力的能力,能从容地应对跨文化交际过程中出现的各种文化差异。对跨文化敏感的认识可以增进对文化的理解,减少文化偏见”[7]353。跨文化敏感的研究有助于人们培养获得多元文化的心态,从而提高人们适应、了解和欣赏文化差异,并促进其进行恰当、有效的跨文化交际活动。

自20世纪90年代以来,国外多位学者提出了不同的跨文化敏感测量方法。然而,由于这些量表缺乏信度或效度而未被采纳。2000年,Chen和Starosta基于其提出的跨文化敏感度理论,采用因子分析法,经过对在美留学的国际学生进行前测和后测比较后,开发出了测量跨文化敏感度的专用量表(Intercultural Sensitivity Scale, ISS)[3]1。该量表的信度和效度达到了Cronbach's a-0.88,并经Wolfgang Fritz & Antje Mllenberg[8]以及彭世勇[9]、周杏英[10]和邵思源、陈坚林[11]等国内外学者验证,具有广泛的文化适应性,成为了目前国际上少数具有较高信度和效度的跨文化敏感测试工具之一。

1.1.2 国内研究现状

我国的跨文化交际作为学科研究始于20世纪80年代,起步虽晚,但发展较快。至今我国跨文化学界已经出版的有关著作和教材达近百部,发表的论文达数千篇,取得了丰硕的学术成果。司联合提出:“文化教学指与人们交际或外语教学有关的文化知识的传授,也就是研究两个社会文化的相同和差异之处,使学生对文化差异有较高的敏感性,并把它用于交际中,从而带来圆满成功的交际。当学生了解了更多的中西方文化差异后,他们就不会有头晕目眩的感觉,而会把文化差异的敏感性成功用于交际中。”[12]周杏英[10]和邵思源、陈坚林[11]等采用了Chen和Starosta的跨文化敏感度量表,分别对大学生和高中生的跨文化敏感度进行了水平测试。彭世勇通过对400名英语专业与非英语专业本科生的调研发现,非英语专业本科生的差异认同感、交际信心、交际愉悦感和交际专注度均对交际参与度有显著性影响;而影响英语专业本科生交际参与度的,只有差异认同感和交际信心。此外,英语专业本科生的交际信心受交际愉悦感的影响最大;而对于非英语专业本科生来说,交际参与度是唯一能够影响交际信心的变量[9]。程琛对苏州某高校非英语专业学生的跨文化敏感度测评发现,“非英语专业大学生跨文化敏感度普遍超过了不确定的阶段,这说明学生在跨文化交际过程中持相对积极的态度”[13]。郑淑园对某军医大学的医学专业学生跨文化敏感度进行了测评,指出“学生的跨文化敏感度处于中等水平”[14]。这与周杏英[10]的研究结果比较吻合。曾丹通过对G大学的学生的跨文化敏感水平的测试发现,“大学生的整体跨文化敏感水平比2007年有所提高,但英语考级水平与其跨文化敏感度水平呈正相关这一假设未被证实”[15]。

1.2 跨文化交际课程

1.2.1 国外研究现状

作为20世纪50年代末60年代初跨文化发源地的美国,跨文化交际课程的开设也只是在60年代末才开始,由最初的明尼苏达大学、密歇根州立大学、堪萨斯大学等少数几个高校开设此类课程,开设院系也仅限于传播学系和教育学系范围,直到70年代才在全美普遍开设。据统计,到70年代中期,在美国已经有200多所大学开设跨文化交际学的课程,而到了1983年开设跨文化交际课程的学校就增加到了275所,而且当时许多学校也表示即将开设,不仅在本科生阶段,许多学校也提供了硕士甚至博士阶段的跨文化交际课程。进入21世纪以来,美国高校基本全部开设了跨文化交际课程,学科范围不断扩大,硕博阶段开设该课程的也越来越多。此外,“由于互联网及全球化经济的快速发展以及出于美国对世界经济、政治等领域的所谓领导地位的需要,跨文化交际课程不仅讲授一般的跨文化交际理论与知识,而且更加注重培养学生从不同学科、不同视角关注全球的热点问题,如国际经济、全球气候变暖、互联网与社交媒体、枪支管理问题、死刑问题等,也越来越注重其在培养学生的跨文化交际能力与研究能力方面的作用”[16]。与美国相比,欧洲一些国家如英国开设此课程的高校相对较少、较晚,“且多侧重于语言学和外语教学领域”[16]。

1.2.2 国内研究现状

20世纪80年代初,我国英语学者将美国的跨文化交际课程引入我国高校后,即引起了一些专家、学者对美国高校该课程开设情况的关注,如我国著名学者胡文仲先生对美国高校20世纪80年代至21世纪初的跨文化交际课程进行了梳理,并从教材、教学方法、教学内容等方面做了比较深刻的分析,结合我国高校跨文化交际课程使用的主要教材,就中美两国高校该课程的内容进行了对比。他指出,“我国的教学方法仍然是以讲授为主,讲课只能传授知识,对于跨文化交际能力的提高并不一定十分有效”[17],鼓励我国教师运用个案研究、小组活动等方法,并建议多利用电影等多媒体材料。陈云、樊葳葳对因特网上收集的26个跨文化交际课程大纲进行了分析[18],特别是针对教学内容和教学方法,提出了值得我们借鉴的内容。

在关注美国及其他国家该课程的同时,一些专家和学者也开始思考和研究我国该课程设置的现状及存在的问题,并积极探索适合我国跨文化交际课程的改革方法。林大津参考美国著名的跨文化交际学者Michael Prosser编选的“跨文化交际学教学大纲集”,分析了美国高校跨文化交际课程中的重点内容,认为美国高校该课程的教学方法主要有“泛文化方法”与“定文化方法”[19]。此外,他还根据胡文仲1995年对于我国开设跨文化交际课程高校的统计,认为“这门课程在我国还未成气候”,并分析了其原因[19]。潘崇堑调查比较了我国综合类院校、外语类院校和理工类院校的英语专业课程设置情况,提出了“要建立培养跨文化交际能力的课程体系,包括跨文化交际课程、中西文化比较课程群、加强跨文化交际实践教学环节”等对策[20]。祖晓梅则通过分析对外汉语教学领域中文化教学的两种模式,认为开设跨文化交际课程可以改善对外汉语教学中文化教学的现状,提出了跨文化交际课程的内容“主要集中在与语言和交际密切联系的文化……,涉及的是双向或多元化的内容”,教学方法“将贯彻以学生为中心,以任务为本的基本原则”[21]。黄莹认为,中国文化在大学英语教学中受到了明显忽视,并提出了改进建议[22]。

此外,我国的一些学者、专家还对本校的跨文化交际课程进行了调研,以判断该课程设置是否合理以及能否得到学生认同。郭海英在《外语教学的重要目标——培养跨文化交际能力》一文中对其所在学校的跨文化交际课程进行了分析,认为该课程内容重点是“文化价值观和日常生活和跨文化交际”,采用的教学方法主要有“模拟交际练习”“典型事例分析、讨论”“邀请以目的语为母语的外国人”和“电影电视”[23]。尤泽顺等对本校外国语学院二年级一个自然班、四年级一个自然班和三年级学生进行了问卷调查。通过对调查结果的分析发现,该院制定的跨文化交际课程标准与学生对课程的认知基本一致[24]。高永晨通过对苏州大学学生的调查“从不同角度提供了大学生跨文化交际能力的大体情况,揭示出他们跨文化交际能力不强的现状”,指出该问题的出现与教学内容、教学方式、教学重点、跨文化交际实践缺失等因素有关,并进一步提出了通过提高教师队伍素质、进行教学改革、营造跨文化氛围等措施来提高学生的跨文化交际能力[25]。胡超对南方某高校400名学生进行了问卷调查。结果发现,无论是英语专业学生还是非英语专业学生,深层的跨文化意识普遍薄弱,提出了“开设跨文化交际课程可以有效地提高跨文化交际能力”[26]。邓莲妹[27]对高职学生以及陈淑萍[28]对科技工作者做的类似调查,也得出几乎完全相同的结论,即该人群的跨文化交际能力亟待提高。

除了上述对于跨文化交际课程本身情况的调查、描述、分析外,一些专家、学者还从不同角度尝试建立一个跨文化交际课程模式,如胡智泓[29]和唐建敏、杨明[30]提出了应用“支架式”教学和“抛锚式”教学,在建构主义理论指导下建构跨文化交际课程模式。芦有珍认为“由于任务型教学模式鼓励学生进行探究式学习,使学生的学习过程充满挑战性,其结果必然是能极大限度地调动学生的积极性并发挥其个性与潜能”,建议将任务型教学法应用于跨文化交际课程[31]。戴晖根据陈国明提出的跨文化交际能力模型,将课程系统拓展为三个模块进行:理论教学、培养教学和能力教学[32],具有一定的参考价值。

2 研究设计

2.1 研究目的

基于文献研究,结合该校跨文化交际课程的开设情况,通过课程开设前后的对比分析,考察理工类院校英语专业高年级学生跨文化交际敏感度的现状,以及该课程对其跨文化敏感度的影响。

2.2 研究对象

本研究被调查者为某理工类大学英语专业3个班级的69名(男女比例为1∶5)四年级本科生。他们来自全国各地,年龄介于20—22岁之间,平均年龄为21周岁。按照学校有关规定,本课程为该专业的必修课,采用全英教学模式,2个学分。被调查者中70%的同学已通过英语专业四级(TEM4)和大学英语四级(CET4)或六级考试(CET6) (以下简称“专四”或“四六级”)。

为了考察理工类大学生的跨文化交际敏感度,以及跨文化交际课程对其跨文化交际敏感性的影响,在第一次上课时就对修读本课程的学生进行了口头了解。结果发现,他们对于跨文化的基本概念、意识和跨文化敏感非常模糊,但表现出了浓厚的学习兴趣,认为自己即将步入社会,急需学习和掌握有关跨文化交际的知识和技能。

2.3 研究工具

问卷采用Chen& Starosta[3]设计的跨文化敏感度量表(ISS)的24个英文项目,分为5个层面,即交际参与度、交际认同感、交际信心、交际愉悦感和交际专注度。

2.4 研究时间、地点

问卷调查分别于2016年9月开学初和2017年1月学期末在上海某理工类大学进行,采用课堂发放问卷、无记名、当堂收缴的形式,以保证信息的真实性和有效回收率。

3 结果与讨论

3.1 结果

3.1.1 跨文化敏感度分析

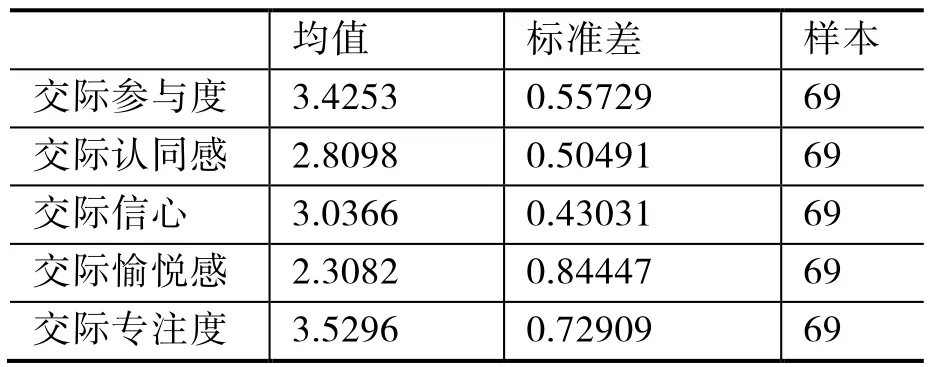

课程结束时,为了获取被调查者的跨文化敏感度的总体情况而进行了问卷调研。首先,对69名被调查者的跨文化敏感度五因素的均值和标准差进行分析如下(见表1):

表1 跨文化敏感度五因素总体比较

由表1可知,被调查者的总体跨文化敏感度属于中等偏弱水平。

在跨文化敏感的五个因素中,被调查者的交际专注度水平最高(3.5296),交际参与度(3.4253)、交际信心(3.0366)、交际认同感 (2.8098)水平依次排后,交际愉悦感(2.3082)的平均水平低于其他4个因素。此外,从上表所示的5个因素的平均水平来看,被调查者在“我认为来自其他国家的人是思想狭隘的”、“我不喜欢和不同文化的人待在一起”和“我不接受来自不同文化的人的看法”三个观点上持否定态度;在“我尊重来自不同文化的人的价值”、“我对来自不同文化的人没有偏见”、“我尊重来自不同文化的人的行为方式”、“当与来自不同文化的人交流时我试图获得尽可能多的信息”、“当与来自不同文化背景的人交流时我通常积极响应”以及“我很享受不同文化的人和我之间的差异”六个观点上持较强烈的赞同态度。

结合课程开设之前对于被调查的其他观点发现,从平均水平上看,被调查者多采取不确定态度,说明大部分被调查者在自己对跨文化交际的敏感度问题方面认识不深。

鉴于此,在进行跨文化交际课程时,教师应注重培养学生的交际愉悦感和交际认同感,在设计、组织课堂活动时,应做到趣味性与知识性相结合、语言与文化相结合,从而激发学生的兴趣,提高学生的交际愉悦感和交际认同感。

3.1.2 相关性分析

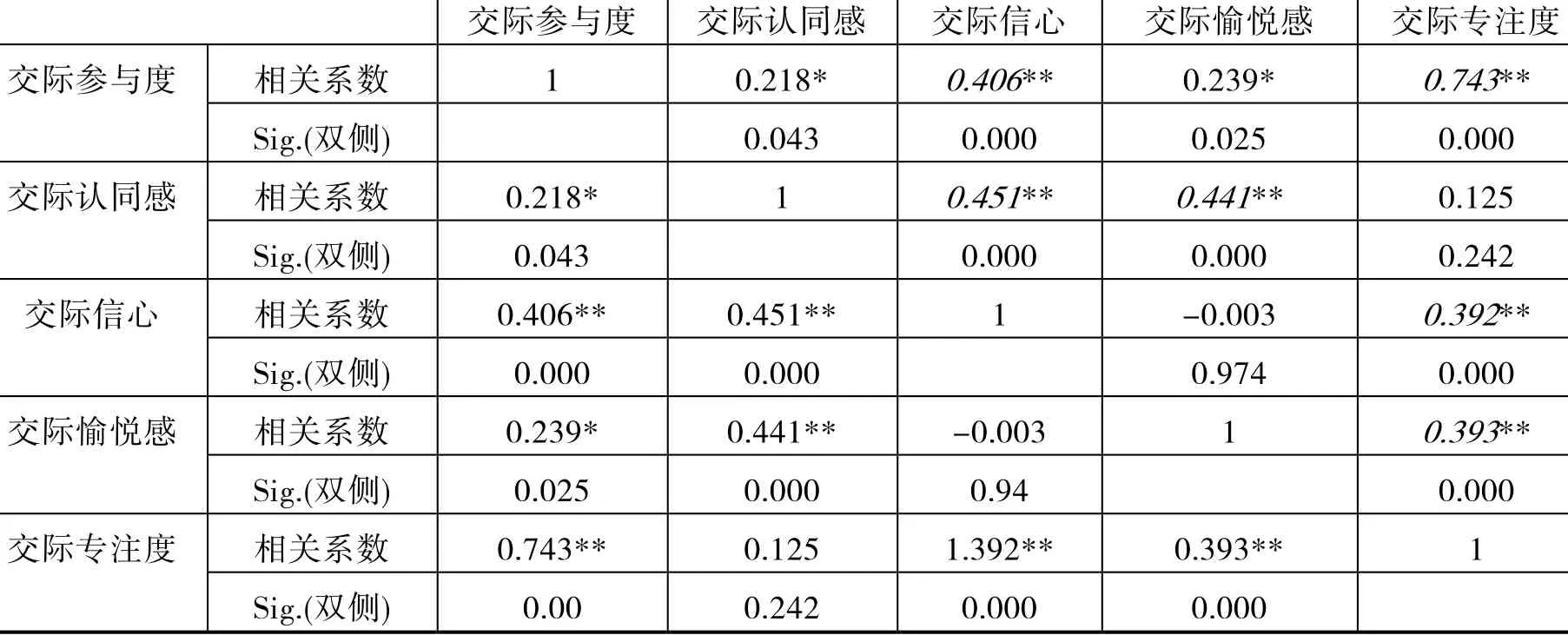

为了研究学生跨文化敏感度五因素之间的相关性,结合学生的跨文化敏感度现状,利用SPSS19.0对五因素进行了皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)分析(见表2)。

皮尔逊相关分析得出的结果表明,跨文化敏感度五个因素之间存在相关关系。跨文化交际中能否认识到不同文化人的行为方式和价值观差异以及对这些文化差异的理解、接受、包容、尊重、认同的程度与交际的满足感、快乐感是密不可分的。跨文化交际时的正面、积极、外向态度对于获得交际愉悦感至关重要。

其中,交际参与度与交际专注度的相关性最强,达到了0.743**,说明交际过程中的专注度与参与度存在紧密的联系,专注度高的个体参与度必然高。除此之外,交际参与度、交际认同感与交际信心之间同样存在显著的相关性,参与度与认同感越强,交际的信心越高;交际认同感与交际愉悦感存在显著正相关关系,交际信心、交际愉悦感对交际专注度有显著正方向影响。

因此,在跨文化交际过程中,如果对对方的交际行为赋予认同感,则可以增强其交际信心。同时,多参加跨文化交际活动对增强交际信心也会产生积极影响。而交际信心的增强对提高交际专注度又会带来积极作用,交际专注度的提高能够促进交际参与度,从而形成跨文化交际的良性循环。

表2 跨文化敏感度五因素之间的皮尔逊相关系数

3.2 讨论

上述结果表明:(1)被试组交际专注度(3.5296)最高,其次是交际参与度(3.4253)、交际信心(3.0366)、交际认同感(2.8098)依次排后,交际愉悦感(2.3082)最低。这与屈妮妮、窦琴[33]对外语学习者的研究结果相一致,说明作为理工类高年级学生的跨文化敏感度总体呈中等水平偏弱,跨文化交际能力较差,亟待加强。(2)由跨文化交际课程前后的调查结果分析可知,即使是英语专业高年级学生对跨文化交际敏感度的问题仍然普遍比较迷茫,很多学生在一个或多个观点上处于不确定态度。综合分析可知,经过一个学期学习后的测试结果表明,大部分学生能够明确地对某个看法确定自己的想法,并且能够在跨文化交际的过程中展现本国的文化,尊重他国的文化。该课程的开设对于澄清其模糊认识、提高跨文化敏感度、形成正确的文化价值观和文化自信心等起到了较大作用,达到了预期目的。

此外,由调研结果分析可以发现,被调查者普遍存在几点不足。首先,作为英语专业高年级学生,他们在跨文化交际场合中仍然比较缺乏自信,觉得与来自不同文化的人交流存在困难,容易受阻;其次,部分学生会主动避免可能需要跨文化交际的场合或是不敢在这种场合中尝试交流;最后,部分学生反映,他们在跨文化交际过程中缺乏信心的主要原因是不能主动地展现我国文化,容易发生中国文化英语表达的“失语”现象。

Chen和Starosta认为,“跨文化敏感度较高的人与来自不同文化背景的人沟通时,具有良好的自我评价意识(self-esteem),能更快地适应陌生的环境、更乐观地看待压力和挫折、更从容地应对跨文化交际过程中出现的各种文化差异”[3]。因此,跨文化交际课程作为重要的通识课程或外语专业基础课程,不仅要指导学生学习跨文化交际的有关知识和理论,更要结合理工类学生的特点,加强中国传统文化的英语表达学习,增强文化自信、提高文化自觉以达到文化自强的目的。

关于跨文化交际课程的教学方法,我国著名学者胡文仲认为,“跨文化交际课程应重视学生的参与,使用个案研究、讨论、电影等多种教法”,增强学生的参与意识,并模拟真实情景提高其跨文化交际技能。此外,在鼓励学生保持较高的跨文化专注度的同时,应不断提高其文化自信,以增强其跨文化愉悦感[17]。王录指出,“通过东西方文化对比教学,教师可以帮助学生分析母语和目的语之间的文化差异,帮助学生排除英语学习中的文化障碍,获得跨文化交际的文化敏感性,从而不断提高自身跨文化交际的能力”[34]。因此,跨文化交际课堂上除开展跨文化主题的案例分析、角色扮演、演讲和辩论外,在保护其参与积极性的基础上,可以采用与学校留学生和外教结对子活动、参加校内外涉外活动担任志愿者、兼任外教助教等方式,帮助学生逐步降低跨文化交际过程中的焦虑感和不确定性,在提高其语言能力、自尊和自我认识的同时,增强其跨文化交际信心,提高其跨文化敏感度、交际愉悦感和跨文化交际能力,努力培养他们成为具有较好跨文化交际能力的国际化人才,“以适应我国经济和社会快速发展对跨文化人才的需求”[35]。

4 局限性

本文的局限性在于:(1)本研究只是对于参与该课程的学生取样,样本不够大;(2)本研究限于篇幅等,未进行理工类英语专业学生与非英语专业学生的跨文化敏感度比较、分析,研究有待于进一步深入。

(责任编辑 杨文忠)

[1] Bronfenbrenner, U., Harding, J.,& Gallwey, M. The measurement of skill in social perception[J].Talent and society, 1958:29-111.

[2] Hart, R. P., Carlson, R. E., Eadie,W. F. Attitudes toward communication and the assessment of rhetorical sensitivity[J].Communication Monographs, 1980(47):1-22.

[3] Chen, G. M.Starosta, W.J. The Development and Validation of the Intercultural Sensitivity Scale[J].Human Communication,2000(3):1-15.

[4] 毕继万.跨文化非语言交际[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

[5] 人民日报.我国利用外资稳中有进:十八大以来引进4894.2亿美元[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/china/gncj/ 2017-02-28/doc-ifyavrsx5347720.shtml,2017-04-06.

[6] 江春,丁崇文.商务英语课程设置探讨[J].对外经贸大学学报,2004(1):78-81.

[7] Chen, G. M., & Starosta, W. J. Intercultural communication competence: A synthesis[J]. Communication Yearbook, Sage, Thousand Oaks, CA.1996(19),353-384.

[8] Frit, Wolfang & Möllenberg, Antje&Chen, G.M., Measuring Intercultural Sensitivity in different cultural context[J].Intercultural Communication Studies, 2002, (II):165-176.

[9] 彭世勇.跨文化敏感:英语专业与非英语专业学生对比[J].宁夏大学学报(人文社会与科学版),2007(1).

[10] 周杏英.大学生跨文化敏感水平测试[J].山东外语教学,2007(5).

[11] 邵思源,陈坚林.一项对高中英语教师跨文化交际敏感度的调查[J].外语学刊,2011(3).

[12] 司联合.文化教学与语用能力[J].宁波大学学报,1998(3).

[13] 程琛.非英语专业大学生跨文化敏感度探究[D].苏州:苏州大学硕士学位论文,2014.

[14] 郑淑园,等.对医学专业本科生跨文化敏感度的调查[J].管理观察,2015(2).

[15] 曾丹.大学生跨文化敏感水平与英语考级水平的相关研究[J].海外英语,2014(21).

[16] 阎啸.中国高校跨文化交际课程现状分析[D].济南:山东大学硕士学位论文,2010.

[17] 胡文仲.跨文化交际课教学内容与方法之探讨[J].中国外语,2006(6).

[18] 陈云,樊葳葳.基于因特网的跨文化交际教学大纲研究[J].外语教育,2004(4).

[19] 林大津.跨文化交际研究[M].福州:福建人民出版社,1996.

[20] 潘崇擅.加强课程设置改革,建立培养跨文化交际能力超越模式的课程体系[J].陕西教育(理论版),2006(12).

[21] 祖晓梅.《跨文化交际》课教学模式的实践和思考[J].南开语言学刊,2004(1).

[22] 黄莹.浅谈中国文化在跨文化交际教学中的缺失与作用[J].读与写杂志,2009(9).

[23] 郭海英.外语教学的重要目标——培养跨文化交际能力[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2007,20(9):116-119.

[24] 尤泽顺,廖秋玲,陈唏.《跨文化交际》教育学的认知:一项基于频率分布和因子分析的调查[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2008(3).

[25] 高永辰.大学生跨文化交际能力的现状调查和对策研究[J].外语与外语教学,2006(11):26-28.

[26] 胡超.大学生跨文化意识与跨文化交际能力调查报告[J].中国外语,2005(3):60-64.

[27] 邓莲妹.高职院校生跨文化交际能力的现状调查及对策[J].湖北成人教育学院学报,2009(9).

[28] 陈淑萍.科技人员跨文化交流能力现状分析与培养策略[J].郑州轻工业学院学报(社会科学版),2009(10).

[29] 胡智泓.基于建构主义理论的《跨文化交际》教学模式[J].电工理大,2005(1).

[30] 唐建敏,杨明.建构主义理论指导下的《跨文化交际学》课程[J].文教资料,2007(13):127-128.

[31] 芦有珍.论任务型教学途径在跨文化交际课程教学中的应用[J].辽宁行政学院学报,2007(9).

[32] 戴晖.论“跨文化交际”课程设计模块化[J].长春理工大学学报(社会科学版),2009(1).

[33] 屈妮妮,窦琴.外语学习者跨文化交际能力和跨文化敏感度研究[J].外国语文(双月刊),2014(12).

[34] 王录.关于高职生中国文化“失语”现象的调查与研究[J].职教论坛,2009(8).

[35] 王录.中澳合作高职商务类专业学生跨文化交际能力研究[J].中国成人教育,2009(24).

H319

A

1008–2093(2017)03–0021–06

2017-03-20

2017年上海市重点课程建设项目(沪教委高〔2017〕40号)

王录(1963―),男,河南辉县人,教授,硕士,主要从事跨文化交际及英语教育研究。