《王云五大辞典》的词语释义及其历史贡献

摘 要 在“国语运动”的背景下,民国时期开始出现收集解释现代语言语词的辞书。1930年出版的《王云五大辞典》是其中一部规模较大、以描写解释现代语言词语为主的重要词典。文章联系中国辞书编纂的历史,总结《王云五大辞典》在词语释义——释义语言、释义方式、释义内容、义项处理——方面所做的贡献。《王云五大辞典》因适应社会语言生活的发展,及时吸收语言研究新成果而具有开创性,这对现代辞书的编纂有所启发。

关键词 词典 王云五大辞典 词语释义 贡献

一、 引言

《王云五大辞典》(以下简称《大辞典》)民国十九年(1930)由上海商务印馆出版,是民国时期一部重要的语文工具书。王云五是《大辞典》的主编。

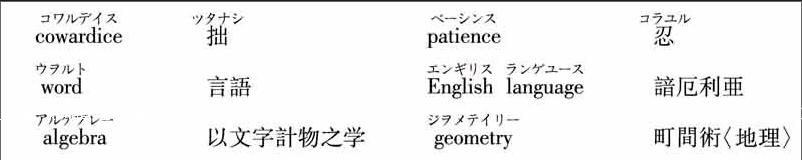

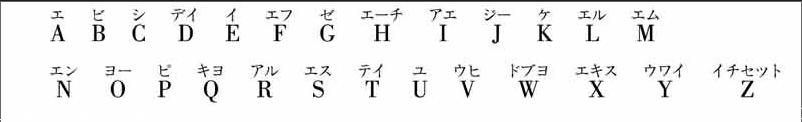

中国传统辞书服务于“明经”“明古”,主要收集解释古语词的意义。19世纪以后,海禁打开,西学东渐,一大批反映社会变化和近现代科学技术最新发展的新名词、新术语等像潮水般涌来,汉语词汇的面貌发生了很大的变化。从《说文解字》到《康熙字典》的传统辞书,已经不能满足当时人们查阅新词新语的时代需求。在“国语运动”的背景下,民国时期开始出现具有现代特征的辞书,如《学生字典》(1915)、《校正注音国语新字典》(1922)、《国音白话注学生词典》(1924)等,《大辞典》是其中规模较大、以描写解释现代汉语语词为主的词典,它在现代汉语语词的收集解释方面做出了贡献,是汉语辞书史,尤其是现代汉语辞书史中一部重要的词典。

《大辞典》全书收录单字1万左右,词语5万余条。(马怀2014)该词典在辞书编纂史上有许多创新之处: 收条重视活的语言词汇,尽量收入时人使用的词语,摈弃虽为古人使用却在民国时期早已消亡的语汇,反映了那个时代语言的真实面貌;给所收词条标注了词性,是辞书史上较早进行词性标注的语文工具书;采用了王云五自己发明的四角号码检字法进行排检,这种检字法较之中国传统的部首检索、声韵检索、义类检索,有其便捷之处。(周荐2013)《大辞典》作为现代汉语词典的开山之作,其独特的编纂体例近年来开始引起学术界的重视和肯定。我们认为,《大辞典》对后来现代汉语词典编纂的影响是多方面的,它除了在收词、词性标注、检索等方面有开创之功外,在词语释义方面也有所创新。本文旨在联系汉语辞书编纂的历史,分析《大辞典》词语释义的情况及其在历史上的贡献,同时结合《大辞典》的编纂背景谈谈该词典给我们的一些启发。

二、 《大辞典》在释义方面的贡献

释义在语文辞书中承担着为读者释疑解难的任务,是语文辞书的核心。通过《尔雅》《说文解字》《康熙字典》等众多中国古代辞书的编纂,先贤们在释义方面积累了丰富的经验。王力先生(1990)曾总结说《说文解字》有五种释义方式是合理的: (1) 天然定义,数目、度量衡和亲属名称之类,可算是有天然定义的(如: 百,十十也。孙,子之子曰孙。);(2) 属中求别(如: 农,耕人也。观,谛视也。);(3) 由反知正(如: 假,非真也。拙,不巧也。);(4) 描写(如: 犀,徼外牛,一角在鼻,一角在顶,似豕。赧,面惭而赤也。);(5) 譬况(如: 黄,地之色也。)。这些早在汉代就已被辞书编纂者运用的词语释义方法,现代词典的编纂也同样适用。但是,中国古代辞书在词语释义方面也存在着明显的缺陷: (1) 文以载道,以哲理说明代替定义;(2) 随文释义,以词语在句中的具体含义代替定义;(3) 声训,以从语音角度分析词语意义的来源代替定义;(4) 互训,词条间用同义词相互训释,使解释失去作用。《尔雅》《说文解字》《康熙字典》等古代辞书处理的是古代词语的意义,近代的《中华大字典》和《辞源》解释的也多是古语词。《大辞典》是一部以收集解释现代汉语语词为主的词典,为中等文化程度的人参考之用。它自然要继承传统古代辞书解释词语意义的合理方式,但它面对的问题、处理的材料,显然不同于以解释古代词语为主的古代辞书。它在词语意义的解释方面有新的要求、新的做法。正如王云五在该词典序言中所说:“本书对于词语的解释,详略适中,以与人正确观念为原则。凡一语有两个意义以上的,也一一说明,以免误会。至于单字,也按照词性分别,一一说明其意义,并随时举例,以显明其功用。”《大辞典》作为一部适应现代需要、描写现代汉语语词的词典,在释义方面做了有益的探索。

(一) 释义方式的改进

1. 用白话文解释词义

中国传统辞书的释义和例句多用文言,即使是1914年出版、具有一定现代意识的《中华大字典》,它的释义也多用浅近文言、半文半白的语句。如:

命门 人身当腰脊之际。[素问阴阳离合论]结于~。

反切 一音展转相呼谓之反。亦作翻。以子呼母,以母呼子也。见[韵会]。

自反 求诸己也。[礼记学记]知不足然后能~也。

《大辞典》的释义则一般不用文言文,多用现代白话文,如:

命门 人体经穴名,在两肾中间。

反切 用两个字音相切,合成一音,例如“不可”二字切合為“叵”字等。

自反 审查自身的是非。

《大辞典》的例证也多采用白话文,如:

出息 ② 希望,(例)这个孩子真没有出息。

出入 ② 相差,(例)恐怕还有一点出入。

《大辞典》用现代白话文解释词义和举例,这一点看似平常,其实意义重大。“国语运动”以前,汉语的书面文本主要用文言书写;“国语运动”之后,社会倡导“言文一致”,书面文本改用白话,使白话文在书面文本中取得了合法、正统的地位,宣告了白话文时代的开始。《大辞典》正是在“国语运动”的大背景下,顺应中国书面语大变革的潮流,使用了不同于传统辞书的释义文风。《大辞典》之后的语文辞书,如《国语辞典》《新华字典》等,都延续了这种释义文风。

2. 用多个词语具体说明词义

释义方式一般可分为两大类,即同义词对释和用扩展性词语释义[1]。同义词对释是我国传统的释义方式,它具有简单明了的优点。对于以今语释古语、以通语释方言、俗称,同义词对释是最简便的释义方式。但是在同一历史时期,同一语言内部绝少等义词,所谓同义词一般都是近义词,因此用同义词对释,不可能十分准确,无法体现近义词之间在语义、语法上的细微差别。另外,由于找不到更多的同义词,往往形成循环注释,造成互训、递训。王力先生就曾批评古代辞书“一字释一字”及互训,提倡词典应“以多字释一字”。这一点,《大辞典》的编者也有同样的认识。该词典采用同义词对释方法释义的词条较传统辞书明显减少。笔者曾对《大辞典》中98个动词134个义项的释义方式进行过调查,结果是44%的词条采用扩展性词语释义。(万艺玲1998)也就是说,该词典有近一半词条的释义采用多个词语具体说明词义,这较之传统辞书“一字释一字”的释义方式是一种进步。

可能有人会认为,用多个词语具体说明词义是繁琐哲学。其实不然。“对词义内容作具体的说明,真实清楚地说明词所反映的事物现象的特征,清楚地说明词义的范围,是科学性的要求,是语言、思维精确化的要求。”(符淮青2004)《大辞典》对部分表动作行为的词语的解释,不仅说明动作行为本身,还说明动作行为的关系对象、动作行为的施动者、动作行为的各种限制、动作行为产生的原因条件、动作行为的目的结果等,如:

对部分表名物的词语,《大辞典》不仅说明其所屬的类别,还具体说明其具体特征,如:

对部分表性状的词语,《大辞典》不仅详细说明词义所代表的性状特征,还具体说明该性状特征的适用对象,如:

用扩展性词语对词义进行细致、深入的描写和说明,不仅是辞书释义精确化的表现,同时也有助于读者通过释文了解词语的用法,了解表动作行为词语经常搭配的施动者、经常搭配的关系对象,了解表性状词语的修饰对象,以及了解表名物词语用于的范围等。在《大辞典》之后出版的描写现代语言的词典——《国语辞典》《新华字典》等也多采用多个词语具体说明词义的释义方式。如:

殉 ② 谓以身从物。

——《国语辞典》1957年版

① 为达到某种目的牺牲自己的性命。

——《新华字典》1953年版

刀 ① 供切割斩削之利器。

——《国语辞典》1957年版

① 用来切、割、斩、削的工具。

——《新华字典》1953年版

涩 ③ 谓文字难读。

——《国语辞典》1957年版

③ 文字难读难懂。

——《新华字典》1953年版

3. 改进用同义词解释词义的方法

《大辞典》作为一部由传统向现代转型的辞书,我们不可能要求其对每个词都采用扩展性词语释义。同义词对释简单明了的优点也较适合中型语文辞书。《大辞典》在借鉴传统辞书同义词释义方式的基础上,做了一定改进,在一定程度上避免了同义词对释的缺陷。这主要表现在:

第一,既用同义词对释,也用扩展性词语解释。如:

涉讼 诉讼=打官司。

逊色 减色=比不上。

季父 父亲的幼弟=叔父

考终 死于正命=寿终。

《大辞典》对这些词的释义,或者先给出同义词,然后在“=”后面再用扩展性词语解释;或者先用扩展性词语释义,然后在“=”后面再给出相应的同义词。这种释义方式可以看作是重复释义,释文的两部分内容相等。这种方式虽不能显示同义词或近义词之间语义的细微差别,但在形式上避免了互训,对于中型词典来说,有它简便实用的价值。

第二,用来解释的同义词在词典中采用扩展性词语解释,如:

远谋 远图。

远图 远大的计划。

校订 =校勘。

校勘 取两书互相对比而订正。

松香 =松脂。

松脂 松根分洩的液汁。

这种释义方式与前一种一样,也不能显示同义词之间的细微差别,但在形式上避免了互训,较之以往简单的同义词对释也是一种进步。

(二) 释义内容的发展

1. 释义语句显示被释词语的语法性质

辞书对词语的释义一般是以阐明词本身的词汇意义为主,如果能适当说明词语的语法性质,不仅能更好地显示词的词汇意义,还可以显示词语的用法。英语语文词典历来重视通过释义语句提供相关语法信息,有给词条标注词性的传统。但因为汉语本身的特点,对汉语词典来说,给词条标注词性却是个困难重重的工作。2005年出版的第5版《现代汉语词典》给所收词条全面标注词性,曾是中国辞书界的一件大事。但其实80多年前出版的《大辞典》早已为所收单字标注了词性。[2]《大辞典》序言中说:“至于单字,也按照词性分别——说明其意义,并随时举例,以显明其功用。”《大辞典》在解释单字的不同意义时,分别对各个意义的词性进行了标注,如:

刻 [动] 用刀在物体上作成凸凹的形状。

[名] 十五分钟的时间,(例)一刻钟。

[形] 苛虐,(例)刻薄。

布 [名] ① 织物,(例)布帛。 ② 钱币,(例)泉布。

[动] ① 宣告,(例)布告。 ② 分散,(例)散布。

《大辞典》除了通过标注词性这种显性方式标明被释词的语法性质外,还通过释义语句本身以一种隐性的方式显示被释词的语法性质,即名词用体词性词语解释,动词、形容词用谓词性词语解释,使被解释词语的语法性质与解释词语法性质一致。如:

国库名词 国家收入支出的总机关体词性词语。

寒士名词 贫寒的读书人体词性词语。

探春动词 到郊外游览春天的景物谓词性词语。

翻案动词 ① 推翻已定的罪案谓词性词语。

康宁形容词 身体安好谓词性词语。

强盛形容词 国家强固兴盛谓词性词语。

2. 说明词义之间的引申、比喻关系

古代辞书一般只是罗列义项,对义项之间的关系较少说明。清人段玉裁在《说文解字注》,朱骏声在《说文通训定声》中用引申、转注、转义、别义等概念说明了词义的来源和发展。《大辞典》继承发扬了清儒在这方面的传统,在部分词语的注释方面阐明了词义之间的引申、比喻、转变关系。作为一部现代汉语词典,在可能范围内指明某些词的现存词义之间的各种派生关系,清楚地把词义的孳乳关系揭示出来,可以使人们加深对词义的理解。

《大辞典》一般在词的原义之后注明由此义派生的意义,并用 “喻”“转”“引”注明二者之间的关系,如:

斗筲 小的器皿,(喻)狭小的才识度量。

蓬户 用蓬草编成的户,(喻)贫苦人家。

裙钗 妇人的饰物,(转)妇人。

松楸 墓地所植树木,(转)墓地。

及笄 古时女子到了十五岁,头发用簪穿插,(引)十五岁。

鸿沟 楚汉分界的地方,(引)分界。

如果某词字面意义比较简单,则不对字面意义进行解释,直接注明派生义,如

种瓜得瓜 (喻)有了这样的原因,便有这样的结果。

鱼贯 (喻)连成一串。

如果某詞由某意义派生出多个意义,则在这个意义后面分别列出不同的派生义,构成一个派生义项组,如:

鹰犬 鹰和犬是助人打猎的东西,(喻)① 可供使役的人材。② 助人作恶的人。

一张一弛 把弓弦张紧,又把他放松,(喻)① 有时劳动,有时休息。② 有时严,有时宽。

如果某词是个多义词,则将有派生关系的两个或多个意义(原义与派生义)作为一个义项处理,与其他义项并列,如:

斗山 ① 北斗泰山,(喻)钦仰的人。② [地]山名,一在安徽省,一在甘肃省。

白衣 ① 古时未做官者所着的衣服,(转)贫民。② 古时童仆所着的衣服。

这样处理,读者可以明确了解派生义究竟从何义派生而来,不至于与其他无派生关系的意义发生混淆;而且,将原义与派生义放在一起,作为一个义项组处理,与其他无派生义的意义并列,显示了词义的层次性,也显示了词义发展的不平衡性。后来的词典,如《新华字典》采用了同样的方式,如:

鼓 ① 乐器,外蒙皮,中空,有军鼓、腰鼓、波浪鼓等多种。

② 敲鼓。引 1. 击,拍。2. 发动,使振作起来。

③ 突出。

——《新华字典》1953 年版

但《现代汉语词典》没有采用这种方式,而将派生义作为单独的义项处理,与其他意义并列。如:

鼓 ① 打击乐器,多为圆筒形或扁圆形,中间空,一面或两面蒙着皮革。

② 形状、声音、作用像鼓的东西。

③ 使某些乐器或东西发出声音。

④ 用风箱等扇(风)。

⑤ 发动;振奋。

⑥ 凸起;胀大。

⑦ 形容凸起的程度高。

——《现代汉语词典》第7版

我们应该肯定《大辞典》对派生义与原义的关系的说明,《大辞典》的处理方式有其理据,应是它的特点和优点。

(三) 义项处理方面的改进

古代辞书注释词义,多取自已有的字书、韵书和注疏、训诂著作,不加概括,因而列出的义项往往过多。如近代出版的《中华大字典》所列“信”的义项:

信 (一) 诚也。(二) 知也。(三) 明也。(四) 从也。(五) 敬也。(六) 保也。(七) 礼之本也。(八) 德之固也。(九) 言之瑞也。(十) 文之孚也。(十一) 义之重也。(十二) 人之干也。(十三) 不欺也。(十四) 守所见而无疑也。(十五) 犹审也。(十六) 效验也。(十七) 符契也。(十八) 犹任也。(十九) 再宿也。(二十) 通讯,使者也。(二一) 姓也。(二二) 州名。

从义项应具有概括性这一点来说,上列诸多义项大有归并的余地。《大辞典》在义项处理方面则体现出了现代词典的意识。《大辞典》序言中说:“希望创作一种更适于现代需要的词典。”该词典主要列出词语在现代语言中的常用意义,少收甚至不收在现代语言中不常用的古义、生僻义,充分体现出现代语言词典的特点;同时《大辞典》又对现代常用义项进行了一定程度的概括,不再是简单的罗列。如:

信 [形] 诚实,(例)信实。

[动] 以为可信,(例)信任,信赖。

[名] ①使者,(例)信使往来。②书牍,(例)书信。③消息,(例)信息。

《中华大字典》“信”所收义项多为古义。相对来说,《大辞典》“信”条的义项十分精简,但作为一部现代汉语词典,其所收“信”的义项已经足够。在舍去古义和生僻义的基础上,《大辞典》进而对各义项进行了细致的分析。

总之,《大辞典》在继承古代辞书释义优点的基础上,在释义语言、释义方式、释义内容等方面均有所改进,充分体现出现代辞书的特征。后来出现的语文辞书,如《国语辞典》《新华字典》《现代汉语词典》等也沿袭了这些释义方法。从汉语词典的发展历史看,《大辞典》可以说是旧式传统辞书到新型现代辞书的津梁。

三、 《大辞典》在释义方面的不足

《大辞典》作为一部早期的现代汉语词典,在释义方面也存在一些不足。

在“国语运动”背景下出版的《大辞典》,释义语言多使用现代白话文,但其中也留有文言的痕迹,如:

饮鸩止渴 (喻)苟安于一时,贻患于无穷。

昌 ① 兴盛,(例)五世其昌。② 姣好,(例)子之昌兮。

后来出版的《新华字典》《现代汉语词典》的释义语言统一为现代白话文,是对此的完善。

《大辞典》试图通过释义语句体现被释词语的语法性质,但由于当时学界对字和词、词和非词、词义和语素义认识水平的限制,《大辞典》虽然区分了词性,却把字当做词来对待,将词义和语素义同等对待。如前文所引“刻”的释义中,“刻薄”的“刻”解释为“苛虐”,归入形容词义,“泉布”中的“布”解释为“钱币”,归入名词义,“布告”中“布”解释为“宣告”,归入动词义,但其实它们都是语素义,不是词义。语素义都标上了词性,这是不妥的。[3]后来出版的《现代汉语词典》只对可以单用的词义标注词性,语素义不标注词性,是对此的改进。除此之外,《大辞典》有些词条释义词语的语法性质与被释词的语法性质也不一致,这是一种失误。如名词“高帽”,《大辞典》的解释是“欢喜受人恭维。(例)这人喜欢戴高帽”,将名词解释为动词了。

《大辞典》在说明义项之间的关系时,一般在词的原义之后注明由此义派生的意义,但该词典对派生义的处理有不统一的地方,如“手足 ① 手和脚。② (喻)兄弟”,原义和派生义都单独列为义项;“手腕 手臂(转)手段”,原义和派生义则处理为一个义项。

尽管《大辞典》在释义方面存在这样那样的问题,但它在释义语言、释义方式、释义内容等方面的探索是有益的,不可否认其在现代汉语词典编纂史上的历史贡献。

四、 《大辞典》给我们的启发

语言的发展孕育了词典。从世界辞书发展历史来看,在语言发生重要变化的时代,必然会有相应的划时代的词典出现。16世纪末到17世纪初,英语进入现代英语阶段,在英国,英语取代法语成为全国统一的口语语言,因为传统英语中还充斥着大量拉丁语、法语词汇,社会有净化英语、规范英语的要求,于是英语词典史上里程碑式的词典——塞缪尔·约翰逊的《英语词典》(A Dictionary of the English Language)于1755年出版了,该词典对词语的释义试图满足社会对规范词语词义的要求。18世纪,随着美国的独立和北美殖民时代的结束,脱胎于英式英语的美式英语在美国逐渐成熟,在语言分化的背景下,美国辞书史上重要的一部辞书——韦伯斯特的《美国英语词典》(An American Dictionary of the English Language)于1828年出版,它的收词和词义解释体现出美式英语的特点。《大辞典》的出现,也有着它特定的社会背景。19世纪末20世纪初,中国社会语言生活发生着从文言文向白话文转变的大变革,《大辞典》顺应语言的变化,在收词、释义方面充分体现出描写现代语言词语的特征,成为当时一部重要的现代汉语辞书。当今社会的语言生活也在发生着前所未有的变化,随着网络的普及,网络语言对传统语言产生了巨大冲击,网络语言悄然改变着传统社会的话语形式,有人甚至认为当前网络语言显示出来的力量与百年前的白话文运动如出一辙。在当前语言生活的背景下,词典收条如何适应语言生活的发展,这值得我们思考。

语文辞书的编纂与相关语言学研究的发展也有着直接的关系,语言学研究的新成果会对词典的编纂产生深远的影响。19世纪历史比较语言学兴起并发展,历史比较语言学强调词汇的历史演变即词源的研究,于是英语词典史上体现历史比较语言学精髓的詹姆士·默里的《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary)问世了,该词典强调对词语意义的历史描写和记录。20世纪,描写语言学兴起,该学说强调对具体语言进行客观的描写,随之,由戈夫主编的如实反映语言实际、真实体现当代语言全貌的《韦氏三版新国际英语词典》(Websters Third New International Dictionary)于1961年出版。19世纪中晚期,中国学者开始运用西方语言学方法研究汉语言,1898年运用西方语法学理论分析汉语的语法著作《马氏文通》出版,中国进入现代语言学阶段。1930年出版的《大辞典》正是借鉴了现代语法学研究的成果,开始对辞书中的词条进行词性标注,成为第一部标注词性的规模较大的现代语言词典。当代语言学研究成果众多,如何将这些成果及时地在词典编纂中体现出来,也是值得我们辞书编纂者思考的问题。

《大辞典》因为适应社会语言生活的发展,及时吸收了语言研究新成果,成为辞书史上非常重要的一部词典。我们相信在新的语言生活背景下,随着新的语言研究成果不断出现,一定会有更多开创性的语文辞书涌现出来。

附 注

[1]我们认为释义方式可分为用同义词释义和用扩展性词语释义两大类,后者可再细分为归类限定、说明描写(非归类限定的)、否定对立三大类型。参考符淮青《词的释义方式剖析》,《辞书研究》,1992(1、2)。

[2]同时期的《国语辞典》也为部分词语标注了词性,但对实词大都没有说明词性。

[3]关于《大辞典》词性标注存在的问题,可参考周荐《〈王云五大辞典〉的词性标注问题》,《语文研究》,2012(3)。

参考文献

1. 符淮青.《现代汉语词典》在词语释义方面的贡献.∥吕叔湘,胡绳等著.《现代汉语词典》学术研讨会论文集.北京: 商务印书馆,1996.

2. 符淮青.汉语词汇学史.北京: 外语教学与研究出版社,2012.

3. 马怀.《王云五大辞典》编纂理念研究.鲁东大学硕士学位论文.2014.

4. 万艺玲.三部词书的动词释义粗析.语言教学与研究,1998(1).

5. 万艺玲.《新华字典》实词释义研究.∥北京大学中文系《语言学论丛》编委会编.语言学论丛(第二十一辑).北京: 商务印书馆,1998.

6. 王力.理想的字典.∥王力.王力文集(十九卷).济南: 山东教育出版社,1990.

7. 王宁.论辞書的原创性及其认定原则.辞书研究,2008(1).

8. 文军.英语词典学概论.北京: 北京大学出版社.2006.

9. 周荐.文化达人王云五对汉语辞书学的贡献.河北师范大学学报,2013(6).

(北京大学中文系 北京 100871)

(责任编辑 郎晶晶)