释“花言巧语”

周婷婷

一、 引言

“花”是现代汉语常用词,其常用义为花朵,通过查检古代文献,笔者发现表示花朵义的本字当作“”,它是象形字,其金文字形为“”“”,表示下有花蒂上有层层花瓣的花朵之形,《说文解字》小篆作“”,下部讹为 “亏”。后在象形字“”基础上加“艹”义符,而原来的象形字变为其声符,用来标记读音。另“”亦作“華(华)[1],《汉语大字典》(以下简称《大字典》):“《说文》:‘華,荣也。从艹,从。段玉裁注:‘与華音义皆同。徐灏笺:‘、華亦一字,而《说文》别之者,以所属之字相从各异也。……乃古象形文,上象蓓蕾,下象茎叶,小篆变为亏耳。高鸿缙《中国字例》:‘按: 字原象形,甲骨文用为祭名。秦人或加艹为意符,遂有華字。乃后華借用为光華意,秦汉人乃另造荂,荂见《方言》。六朝人又另造花字。日久而華字为借意所专,荂字少用,花字遂独行。”

查检《汉语大词典》(以下简称《大词典》)、《大字典》发现“花”下有“不真实的、用来迷惑人的”义项。“花”的本义为花朵,词义引申有“能开花供观赏的草本与木本植物”“棉花”“形状像花朵的东西”“开花”“烟火的一种”等。词义的引申是连续的,而不是跨越式的,花朵义的“花”从字形和字义上皆无从推出“不真实、欺诈”义,那么“花言巧语”之“花”意义来源于什么?本文将运用训诂学与现代语法学知识进行探析。

二、 “花言巧语”构词分析

“花言巧语”来源于前代文献中的“巧言”,《论语·学而》:“子曰:‘巧言令色,鲜矣仁。”朱熹《朱子语类》:“‘巧言,即今所谓花言巧语;如今世举子弄笔端做文字者便是。”“巧言”一词,“巧”是修饰“言”的,表示“不真实、用来迷惑人的”意思。《集韵·效韵》:“巧,伪也。”《战国策·西周策》:“君为多巧。”鲍彪注:“巧,犹诈。”其后“巧”又用于“巧语”构词中,与“巧言”同义,表示表面上好听而用来迷惑人的话。

后来,出现“花言巧语”,查检文献,“花言巧语”大概出现于宋代并开始广泛应用,如:

(1) 状玉盘又拟金饼。谁花言巧语,胡厮胫。我只道,尔是照人孤眠,恼杀人,旧都名业镜。(宋杨湜《古今词话》)

(2) 刬地花言巧语,煽惑军心。(明施耐庵《水浒传》第三四回)

(3) 只因那做媒的人终日花言巧语,指东说西,成了个套子。(清李渔《意中缘·遣媒》)

例(1)—例(3)的“花言巧语”表示一味说迷惑人的话、哄人的言语或文辞。这里的“花”与“巧”都是形容词,是“不真实、迷惑人”的意思,分别修饰“言”和“语”。“花言”和“巧语”同义连文,其结构形式开始并不是固定的,又写作“巧语花言”,如:

(4) 则俺那阿妈醉也,心中乖劣;他两个巧语花言,鼓脑争头,损坏英杰。他两个厮间别,犯口舌,不教分说;他两个旁边相倚强作孽。(元关汉卿《哭存孝》第二折)

(5) 张生是兄妹之礼,焉敢如此!对人前巧语花言。(元王实甫《西厢记》第三本第二折)

例(4)、例(5)中的“巧语花言”也表示用来迷惑人的言辞,与“花言巧语”意义相同。“花言巧语”为同义连文,“言”和“语”是言辞、话语的意思,“花”和“巧”意义相近,都是“不真实的、用来迷惑人的”的意思。但现代汉语常用词“花”,无从引申出“不真实,用来迷惑人的”意义。笔者在翻阅文献资料时,发现“花言巧语”出现之前有“花言”的用例。如清翟灏《通俗编》卷十七:“《晋乐府·懊侬歌》:‘内心百际起,外形空殷勤,既就颓城感,敢言浮花言。按: 《易林》:‘華言风语,自相诖误。古花字多通作華,似即花言。”此“花言”之“花”本字即为“華”。

三、 “花言巧语”之“花”字语素义的来源

通过翻阅文献资料,笔者发现“花言巧语”中的“花”本字當作“蔿”。“蔿”写作“花”是偏旁换用的结果。这可从形体与意义两方面找到理据。

先从形体来分析“花”与“蔿”的关系。首先,“花”的声符“化”与“爲(为)[2]”古音相近,“爲”是匣母歌部字,“化”是晓母歌部字,其韵部相同,声母发音部位相近,都为喉音,故上古音相近。在古代文献中二者可相互换用。《诗·小雅·天保》:“徧爲尔德。”清马瑞辰《毛诗传笺通释》卷十七:“爲与化古皆读若讹,故爲、讹、化古并通用。”《尚书·梓材》:“王启监,厥乱爲民。”汉王充《论衡》卷十三:“《尚书·梓材》曰:‘强人有王开贤,厥率化民。”清惠栋《九经古义·尚书古义》:“……以‘乱为‘率,以‘爲为‘化。”《经义述闻·书·厥乱为民》:“‘梓材: 厥乱爲民。《论衡·效力篇》引作‘厥率化民。”又《史记·五帝本纪》:“便程南爲。”裴骃集解引孔安国曰:“爲,化也。”《诗·郑风·褰裳》:“狂童之狂也且。”毛传:“狂行童昏所化也。”陈奂传疏:“化,爲也。”

其次,“爲”与“化”作为偏旁可相互换用。如“譌(讹)[3]”又作“讹”,“”又作“货”。明邓伯羔《艺彀》卷下:“讹货,譌古讹字,古货字,爲,造也。造,化也。故‘爲与‘化字偏旁互用。”清惠栋《九经古义·尚书古义》:“古货字作,讹字作譌,或从化,或从爲,字本相通。”

王夫之《诗经稗疏·考异》:“《说文》讹作譌,字本从爲,俗从化。”可证古“譌”“讹”正俗通用。

“讹误”亦作“譌误”。多指文字、记载方面的错误。如:

(6) 而年世浸远,篇牍讹误,朽编落简,见诬前淑。(南朝梁任昉《为王金紫谢齐武帝示太子律序启》)

(7) 公考验图券,详辨讹误。(宋吕陶《尚书屯田郎中常公墓志铭》)

(8) 此乃秦音通转,非为譌误。(章炳麟《国故论衡·辨诗》)

“讹火”亦作“譌火”,指怪火。如:

(9) 章莪之山有鸟焉,其状如鹤,一足,赤文青质而白喙,名曰毕方,其鸣自叫也,见则其邑有譌火。(《山海经·西山经》)

(10) 瘴氛恒积润,讹火亟生煅。(唐柳宗元《同刘二十八院长述旧言怀感时书事》)

(11) 鬼车绕树而能飞,讹火因风而明灭。(清俞樾《倪烈妇传》)

另有,“讹本”亦作“譌本”,“讹舛”亦作“譌舛”,“讹字”亦作“譌字”,“讹佚”亦作“譌佚”,“讹言”亦作“譌言”,“讹俗”亦作“譌俗”,“讹衍”亦作“譌衍”,“讹缺”亦作“譌缺”,“讹脱”亦作“譌脱”,“讹溷”亦作“譌溷”,“讹伪”亦作“譌伪”,“讹夺”亦作“譌夺”等用例。

“”与“货”的情况类似。《说文·贝部》:“,资也。从贝,爲声。”段注:“按‘爲‘化二声同在十七部,‘货古作‘,犹‘讹‘譌通用耳。”《国学论丛·孟子正义补正·公孙丑篇下》:“‘货从‘化声,‘化与‘爲古通声,故‘譌‘讹同字,‘‘货同字。”《尚书·吕刑》:“观遇五刑之中,唯时庶威夺,断制五刑……”清江声《尚书集注音疏》:“古货字。《正义》本作夺货。”

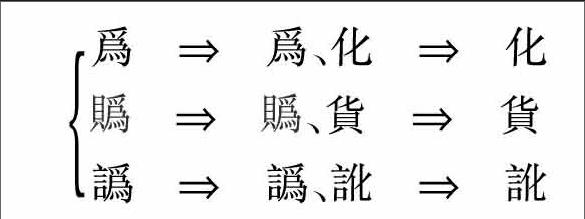

综上,我们认为,古“爲”“化”及以“爲”“化”为偏旁的字可以相互换用,其发展过程如下:

爲 爲、化 化

、貨 貨

譌 譌、訛 訛

因为“蔿”的声符“爲”与“化”古音相近,二者可相互换用,并且以“爲”“化”为偏旁的字可相互通用,所以人们常为书写简便而取从“化”的字为正字,于是“蔿”废“花”行。

再从意义上来分析。笔者翻阅文献时,发现“蔿”诚有“不真实、狡狯”义。如扬雄《方言》第二:“劋、蹶,狯也。秦晋之间曰狯,楚谓之劋或曰蹶,楚郑曰蔿,或曰姡。”“劋”“蹶”“狯”“蔿”“姡”皆表示狡狯义,其差别仅在于不同区域取字不同。《说文·犬部》:“狯,狡狯也,从犬,会声。”另《集韵·末韵》:“姡,诈也。”《类篇·女部》:“姡,古活切,音括。本作婚。《方言》‘狯或曰‘姡。郭注:‘黠,姡也。今建平郡人呼‘狡为‘姡。”郭注中的“黠”是“狡猾,奸诈”义,《战国策·楚策三》:“今山泽之兽,无黠于麋。”又如现代汉语词汇中的“狡黠”“黠狯”,皆有狡猾义。

《方言》第三:“蔿、譌、哗、涅,化也。燕朝鲜洌水之间曰涅,或曰哗。鸡伏卵而未孚,始化之时,谓之涅。”清钱绎《方言笺疏》卷十二:“‘蔿‘讹皆‘化声之转也,凡狡狯者多变化,故‘伪‘蔿‘譌又训为‘化字。”《集韵·纸韵》:“譌,诡。《说文》:‘责也。一曰诈也。或从爲。”《说文·人部》:“伪,诈也。”“蔿”与“伪”“譌”音近义同,皆为狡狯义,狡狯者多变化,引申出“不真实、用来迷惑人的”意思。

另“蘤”亦作“花”,《大字典》:“蘤,同‘花。《广雅·释草》:‘蘤,華也。王念孙疏证:‘《后汉书·张衡传》云:‘百卉含蘤。李賢注引张氏《字诂》云:‘蘤,古花字也。……蘤字从艹,从白,爲声,古音爲如化,故花字从化声而古作蘤。”而“蘤”与“蔿”古同字,章炳麟《新方言》卷二:“案: 蔿蘤,《广韵》皆韦委切,古盖一字。《古今字诂》曰:‘蘤古花字。……蔿为花,今人谓人狡狯弄术曰起花头,干没人财伪作计簿曰开花账。即方言之蔿字也。”

因“蘤”亦作“花”,而“蘤”与“蔿”古同字,故“花言巧语”之“花”的“不真实、用来迷惑人的”的意思应来源于“蔿”。为书写简便而将“蔿”取“花”形体后,与本表花朵义的“華”便共享“花”形而混。

具有“不真实、用来迷惑人的”义的“花”参与构词,除“花言巧语”外,还有“花唇”“花头”“花招”“花嘴”

“花嘴利舌”“花猫巧嘴”“花样经”等。

四、 辞书修订

《大词典》《大字典》是两部大型语文工具书,对教育教学、学术研究及传承中国传统文化等都具有重大的意义。然而,由于编纂年代较早,各方面条件都不是很成熟,加之工作量巨大,其中不免会有疏失之处。如本文辨析的“華”与“蔿”今共享“花”形体的情况,二书在“花”字条中都未交代,这会让读者误以为“花”的本字都为“華”,这样《大词典》《大字典》在这方面就失去了其应有的价值。

笔者把《大词典》《大字典》关于“花”诸字的收录情况整理如表1。

五、 结语

对“花言巧语”追根溯源,可知其中“花”的语素义“不真实的、用来迷惑人的”来自其本字“蔿”,该字后与“華”共享“花”形而混同。这提醒我们在运用《大词典》《大字典》或者其他工具书时,不能拘泥于其现有的条例,也不应满足于简化字的掌握,而应该回归其最初的字形,了解其发展演变轨迹。如发现有不合理之处,应尽量查阅原典,收集数据,进行探究。这不仅能帮助我们更好地了解汉字,更有助于辞书的编撰、文化的传承。

附 注

[1]華,今已简化作“华”,因文章表达的需要,本文保留“華”字形。

[2]爲,今已简化作“为”,因文章涉及“爲”字形的演变说明,故本文对应部分保留“爲”字形。

[3]譌,今已简化作“讹”,因文章涉及“譌”字形的演变说明,故本文对应部分保留“譌”字形。

参考文献

1. 丁度(北宋)等.集韵.中华书局,2005.

2. 段玉裁(清).说文解字注.上海古籍出版社,2015.

3. 郭沫若.中国史稿.人民出版社,1976.

4. 司马光(北宋).类篇.中华书局,1984.

5. 唐作藩.上古音手册.中华书局,2013.

6. 许慎(东汉).说文解字.中华书局,1963.

7. 扬雄(西汉).方言.高等教育出版社,2011.

(南京师范大学文学院 江苏 210097)

(责任编辑 马 沙)