近十年国外显性学习与隐性学习研究述评

饶 春

(北京外国语大学中国语言文学学院,中国北京10089;昆明理工大学国际学院,中国昆明650093)

近十年国外显性学习与隐性学习研究述评

饶 春

(北京外国语大学中国语言文学学院,中国北京10089;昆明理工大学国际学院,中国昆明650093)

显性学习与隐性学习一直以来是国外第二语言习得研究中的热点,特别是近十年来研究成果层出不穷。本文在梳理显性学习与隐性学习研究背景基础之上,结合最新的研究成果重新定义显性知识与隐性知识,以及显性学习与隐性学习,并且梳理介绍了近十年的相关研究成果,最后概括总结了新的研究方向。

显性学习;隐性学习;显性知识;隐性知识;统计性学习

一、前 言

2005年二语习得研究的顶级期刊Studies in Second Language Acquisition就显性学习与隐性学习出了一期特刊。究其原因是显性学习与隐性学习的研究与二语习得研究的众多核心问题相关。Hulstijn(2005)就认为显性学习与隐性学习是第二语言习得研究中最亟待解决的问题之一。2015年,时隔十年,Studies in Second Language Acquisition再次以“显性学习与隐性学习的新方向(New Directions in the Study of Implicit and Explicit Learning)”刊出了一期特刊。这证明近十年显性学习和隐性学习研究有了新的研究进展,而且依然是第二语言习得研究的热点。

二、背 景

隐性学习,有学者解释为无意识获取隐性知识的过程,被认为是人类心智最重要的特征之一。语言的理解与表达以及人类其他的复杂行为几乎都来源于隐性知识。隐性学习(Implicit learning)这个术语最早是由心理学家Arthur S.Reber(1967)年提出,他认为“隐性学习是无意图、无意识地获取周围环境中复杂规则刺激物的知识。”而“显性学习”则被认为是“有意识地获取外界知识”。而在国外第二语言习得相关研究中最早讨论显性学习与隐性学习的学者是Krashen(1977,1979,1981,1994)。Krashen认为学习者发展第二语言能力有两条独立的途径。根据他的理论,语言习得(language acquisition)是潜在获得隐性语言知识的过程。语言习得是潜意识过程,是注意意义的自然交际的结果,儿童习得母语便是这样的过程,也就是所说的隐性学习。习得的语言系统处于大脑左半球语言区,是自发语言运用的根本。与之相对的是语言学得(language learning),是有意识的过程,即通过课堂教师讲授并辅之以有意识的练习、记忆等活动,达到对所学语言的了解和对其语法概念的“掌握”,也就是我们所说的显性学习。“学得”的系统虽然在大脑左半球,但不一定在语言区。Krashen认为,只有“习得”才能直接促进第二语言能力的发展,才是人们运用语言时的产生机制;而对语言结构有意的了解作为“学得”的结果,只能在语言运用中起监控作用,而不能视为语言能力本身的一部分。Krashen坚持认为习得的隐性知识和学得的显性知识之间不存在可以转换的接口,这就是所谓的“无接口”说。此后,隐性知识和显性知识之间是否存在接口一直是第二语言习得研究的焦点,而且至今未得出让所有人信服的实验结果。虽然对于显性学习与隐性学习以及显性知识与隐性知识的内涵与接口还未达成共识,但显性学习与隐性学习以及显性知识与隐性知识之间存在区别意义已经在二语习得研究界被普遍接受。而理解显性学习与隐性学习以及显性知识与隐性知识之间差异对于我们理解第二语言习得其他问题有着重大的根本意义,可以帮助我们了解第二语言发展的轨迹,理解母语与第二语言发展的差异,以及探究语言教学对第二语言发展的影响。因此,近十年国外第二语言习得研究学者还是在不遗余力地深化显性学习与隐性学习的研究。

三、显性学习与隐性学习的定义综述

目前已经有许多学者尝试从不同角度定义显性学习与隐性学习,然而学界并未达成统一认识。那么我们可以先看看显性知识(explicit knowledge)和隐性知识(implicit knowledge)的定义,这两种知识的差异已经在认知心理学以及二语习得研究中达成共识。显性知识和隐性知识的主要差异是人是否主观意识到他所知道的知识。显性知识是人有意识知道,并能有意识运用的知识。隐性知识则是人并没有意识到自己已经掌握的,在无意识状态下使用的知识。隐性知识能够在生活实际中自动处理,但是显性知识则必须在控制条件下才能使用。而显性学习与隐性学习的定义则相对复杂。Reber(1967)的显性学习则是“有意识地获取外界知识”,而“隐性学习是无意图、无意识地获取周围环境中复杂、规则刺激物的知识。”N.C.Ellis(1994)认为隐性学习是习得复杂环境刺激中深层规则的过程,这种过程是自然发生的,是无意识的。而显性学习则是人主观地、有意识地在寻找规则的过程中建立、检验规则的过程。而Hulstijn(2005)则认为显性学习和隐性学习都是输入过程(input process),而显性学习是在输入过程中有意识地主观寻找输入信息中的规则,隐性学习则是无意识地输入过程。我们发现学者们关于显性学习和隐性学习定义的主要区别还是是否存在意识。Hulstijn尝试定义显性学习与隐性学习的学习内容,他认为学习的内容都是外在刺激中的规则。学习的内容如果仅仅只是规则,那么显性学习和隐性学习的学习内容就太狭隘了。人可以有意识地学习一个语言规则,也可以学习一个语言特例,例如英语动词的不规则特例,同时人无意识时常常不是系统地学习一个规则,而是体会感知到某个规则或是特例,根据这些感知体会做出自己的反应。而且我们发现,之前关于显性学习与隐性学习的定义大多关注于学习的行动,但是显性学习与隐性学习具体是如何发生的,学习机制是什么,都一概而过,没有具体的解释。

近年来,随着心理学的发展,越来越多的学者开始以统计性学习(statistical learning)作为语言习得的机制。统计性学习是人和其他动物所具有能从周围环境中统计和提取规则从而认识周边环境的学习能力。虽然统计性学习被认为是一种普遍的学习机制,但是它最早是在婴儿的母语习得中被发现的。最早的实验证据来源于Jenny Saffran,Richard Aslin和Elissa Newport(1996)的实验研究。他们让八个月大的婴儿听一段两分钟的无意义录音,录音中会随机出现一个测试词。他们发现听过录音之后的婴儿对测试词反应敏感。由此他们认为婴儿可以根据音节相结合的频率从无意义的录音中提取词,划分音节。此后,不断有研究者对统计性学习进行复制研究,证实人具有统计性学习的能力,特别是在语言学习中。而且统计性学习一个重要的特点是常常发生在人无意识接触大量输入时,包括语言输入。以至于Conway&Christiansen(2006)直接将隐性学习叫做隐性统计性学习(implicit-statistical learning)。越来越多的学者认为统计性学习是隐性学习的学习机制。而显性学习则一般定义为学习者通过反复操练达到记忆语言系统规则,进而掌握语言的使用。但是显性学习是否存在统计学习目前还存在争议。

根据目前已有的显性学习和隐性学习的研究成果,综合各家的定义概念,在梳理前人研究的基础上上,我们认为显性学习是有意识地通过反复操练达到记忆语言系统规则的目的,进而掌握语言使用的过程。隐性学习是在无意识的状态下,根据统计性学习,逐步掌握语言使用的过程。

四、近十年显性学习和隐性学习研究成果介绍

显性学习和隐性学习作为二语习得研究的热点,近十年来的研究成果相当丰富,大部分均是基于显性学习与隐性学习的实验研究。相关的研究成果主要集中在三个方面:二语习得中的意识问题;二语习得中意识的测量方法;显性学习与隐性学习的接口问题。

(一)二语习得中的意识问题

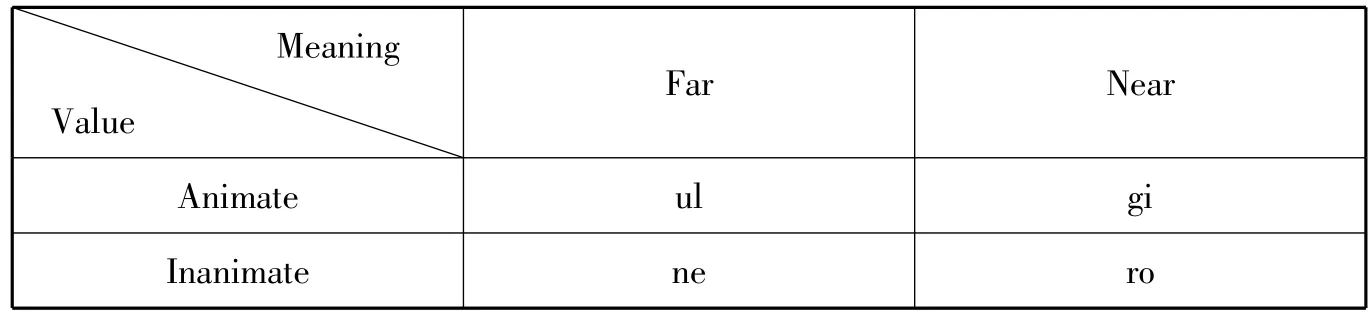

意识(awareness)一直和第二语言发展有着密切的关系。Schmidt(1995)曾提出在语言输入的过程,最低层次的意识-注意是语言输入转化为吸收的充分、必要条件。Robinson(1995)在Schmidt的基础上,肯定了只要意识达到注意水平,语言数据就可以被进一步处理。但是他们大多缺乏具体的实验数据的支持。Williams(2005)第一次用实验的方法证明语言习得可以在无意识参与的情况下发生。Williams选取了不同语言背景的受试者,让他们学习四个自创的限定词,如表1。

表1

他们之间不光有远近意思上的区别,而且存在有无生命性的区别。但是被试者仅仅被告知这些限定词意义上的区别。随后进入培训阶段,被试者学习这些限定词与英语名词组成的名词短语。培训之后,被试者被要求完成缺少限定词的名词短语的选择填空,选择项为两个。在被试者完成选择填空之后,询问被试者选择的原因,如果被试者没有提及生命性相关内容,则认为被试者对生命性这一规则无意识。实验结果证明无意识的受试者中选择正确的概率明显高于随机水平。由此Williams认为存在无意识地语言学习。Hama&Leow(2010)在Williams研究的基础上进行了实验复制研究,同时在研究内容和研究方法做了一定的改进。研究内容上,Hama&Leow增加了名词的数量,特别是练习阶段。而且练习阶段的选择填空的选项从两个增加到四个,也增加语言输出练习。在研究方法上,除了最后的访谈以外,Hama&Leow在限定词培训阶段和练习阶段都采用了有声思维法,让被试者随时记录自己的思维活动。最后Hama&Leow的实验结果并未与Williams的达成一致,没有意识到生命性的被试者练习阶段表现较差,练习阶段表现较好的被试者均一定程度上意识到了限定词的生命性特征,也就是说不存在无意识的学习。此后Leung&Williams(2011)、Leow&Hama(2013)分别对这个问题进行进一步的讨论,但是还未达成令人信服的一致答案。

我们需要注意的是无论是William的事后访谈,还是Leow的有声思维,都依赖于被试者对意识的口头报告。他们判断学习中是否有意识的依据都是口头报告中是否出现了对暗含语言规则的意识。但是被试者口头报告的信度并未得到充分证实。Schmidt(1995)曾提到“客观的意识是转瞬即逝的,不能够被完整的记录下来”。所以被试者能否口头表达出语言规则意识值得怀疑。同时也存在可能,被试者意识到语言规则但是没有足够的自信表达或是并不认为这部分意识与测试相关,而放弃表达。目前考察语言学习中意识问题的实验全是基于人工语言的习得实验。人工语言是否能够在规则性、复杂性上代表自然语言目前还存在争议。并且个人因素对人工语言的习得是否存在影响目前已经有学者提出,但是还未进行进一步的探讨。

(二)二语习得中意识的测量方法

意识一直在第二语言习得研究中的热点,而意识的具体测量方法也成为研究的重点。Williams(2005)的实验是在被试者完成练习后询问被试者的意识状态。这种事后访谈的测量方法被后来的研究者认为数据不够全面。Hama&Leow(2010)则在Williams的基础上,利用有声思维的方法,在培训和练习中记录被试者的思维。Grey,Williams&Rebuschat(2014)调查了成人非正式情况下三语输入后的习得情况,他们在方法上的创新在于被试者在大量输入后以及在两周后进行了两次习得情况的测量,考查了时间对学习输入的保持情况。Rebuschat,Hamrick,Sachs,Riestenberg&Ziegler(2015)在继续讨论是否存在无意识的学习时,进一步在Hama&Leow的基础上设计实验。实验的被试分成三组,第一组在培训阶段使用有声思维法记录思维活动,第二组在培训和练习两个阶段使用有声思维法记录思维活动,第三组全程保持沉默,也就是控制组。意识测量的方法主要有三种:有声思维法、访谈、主观测量(subjectivemeasures)(包括信心评定confidence rating和信息来源归属source attribution)。所有被试均参加培训和练习,练习后参加访谈,并进行主观测量。虽然实验还是未明确证实是否存在无意识的学习,但是实验结果给我们很多实验方法上的思考。有声思维法证实很多被试关于限定词具有生命性规则的意识出现早于被试在练习后访谈中谈到的时间,这说明如果仅仅依靠事后访谈的数据是不可靠的。在实验中,一些被试能够概括所获得的隐性规则并很好地运用于在新的练习中,但是这些被试均是没有使用有声思维法的被试。所以有声思维法这种数据收集的方法也存在其弊端,可能会阻碍被试的思维活动。

在将来的研究中,需要更加认真地考虑各种研究方法的的适用范围。主观测量在一些实验中非常好地检验被试隐性知识的发展,但也存在一些被试取得较好的成绩是归结于自身的直觉。因此,在第二语言习得研究中,方法论的创新是非常必要的,只有在方法论上不断革新,才能推动显性学习与隐性学习等研究问题的进一步深化。正如Hama&Leow(2010)所说的,未来该领域的进一步发展必须依赖于更加全面的数据收集。学习是个动态变化的过程,只有在技术和研究方法的创新,才有可能进一步剖析学习的过程,发现学习的本质。

(三)显性学习与隐性学习的接口问题

显性学习与隐性学习的接口问题一直是第二语言习得研究争论的焦点之一。根据显性知识是否可以转化为隐性知识,观点主要分为三类:无接口说、强接口说和弱接口说。无接口说主要认为显性知识和隐性知识储存在大脑的不同位置,它们之间无法转换,代表人物是Krashen。强接口说主要认为显性知识经过加工训练可以转化为自动化的隐性知识,代表人物Dekeyser。弱接口说主要认为显性知识可以通过帮助学习者习得隐性知识,代表人物R.Ellis。目前第二语言研究界,主要认可弱接口说,认为显性学习可以在一定程度上帮助学习者注意语言输入中的一些形式特征,给学习者提供有效的反馈,从而能够促进隐性知识的学习。R.Ellis(2006)曾指出“目前的已发表的研究中还没有直接的证据证明显性知识可以转化为隐性知识,或是能够促进隐性知识的发展”。此后,相关的研究均是尝试利用实验证明显性学习对隐性学习的促进作用。Davidson&Indefrey(2008)利用事件相关电位(event-related brain potentials,ERPs)研究,调查荷兰语者在接触20分钟德语句法指导后,对德语形容词变格规则的违反产生P600效应,证明显性学习可以促进隐性知识的学习。Andringa,Glopper&Hacquebord(2011)调查第二语言荷兰语学习者在显性学习和隐性学习之后对荷兰语两个语法结构的习得情况,发现虽然母语背景等诸多因素会影响显性学习和隐性学习,但是显性知识在一定程度上可以促进隐性学习和隐性知识的发展。

2009年N.Ellis提出人类语言的学习是显性学习与隐性学习交互影响的结果,无论是语言发展早期语言规则的统计性学习还是后期语言使用中的形式和功能的学习。神经科学已经证明,语言使用属于大脑的全局工作空间,这其中涉及到有意识模块和无意识模块的交互处理。基于神经科学的实验论证,让我们可以更加直观地了解大脑的运行机制。在此基础上,N.Ellis尝试理论构建出语言学习中显性学习与隐性学习这样的交互过程,但是相关的实证研究还没有。进一步的研究,还需要从实证入手,探讨在实际语言学习使用过程中,显性学习与隐性学习是如何交互影响的。

五、显性学习与隐性学习新的研究方向

通过对近三年相关研究文献的梳理,我们发现以下两个方面日益成为显性学习与隐性学习研究的重点,是将来进一步深化相关研究的新方向。

(一)新技术带来研究方法的革新

人的意识状态是很难被直接测量的。因此之前关于显性学习和隐性学习的理论较多,而实证研究相对较少。现在伴随新技术的进步,受到心理学和神经科学等相关学科发展的影响,显性学习与隐性学习也越来越借助新技术、新科技开展实证研究。Morgan-Short,Deng,Brill-Schuetz,Farrtta -Stutenberg,P.Wong&F.Wong(2015)利用功能性磁共振成像技术(FMRI),调查在隐性学习之后,学习者在处理第二语言语法相关任务时的大脑反应。功能性磁共振成像(FMRI,functionalmagnetic resonance imaging)是一种新兴的神经影像学方式,其原理是利用磁振造影来测量神经元活动所引发之血液动力的改变。该技术可以帮助我们观察大脑在处理不同语言任务时的大脑反应。Godfroid,Loewen,Jung,Park,Gass和Ellis(2015)利用眼球跟踪技术,调查被试在时间压力和无时间压力的条件下,完成语法判断任务时眼部活动,发现更多控制的语言活动发生在无时间压力的语法判断任务时。眼球跟踪技术(eye-tracking)主要记录被试在执行某项任务时的眼动轨迹特征,广泛运用于注意、视知觉、阅读等领域的研究。眼动轨迹特征在认知科学研究中是非常重要的数据来源,因为眼球注视被认为是注意的主要标志。这些新技术的使用可以从实验的角度检验以往学者提出的理论假说,同时也能更加深入的展示语言输入、输出的各个方面。新技术的变革带来研究方法的创新,显性学习和隐性学习与认知科学的研究息息相关,我们只有借助于认知科学的新技术才能进一步探询语言学习中的显现学习与隐性学习的关系问题。

(二)差异性研究成为新的亮点

心理学中,隐性学习能力和统计性学习一般被认为是一个相对稳定的状态,不论在不同个体中,或是同一个体的不同时间阶段。Krashen(1981)的第二语言习得理论,也提到人都有一个相对一致的语言习得机制进行语言习得,同时人存在个体差异,年纪差异以及情感因素影响着具体每个人的语言习得和使用。理论假设上每个人的语言习得机制应该是大致相同的。但是在具体的实际中,我们发现越来越多的个体差异影响着语言习得,包括显性学习和隐性学习。Caldwell-Harris,Lancaster,Ladd,Dediu,Christiansen(2015)在调查对声调语言的学习中,发现母语是声调语言的学习者和母语非声调语言的学习者有着极大地不同。母语背景极大地影响着统计性学习。Grey,Williams,&Rebushcat(2014)调查语音工作记忆、学习风格、个人性格是否对隐性学习产生影响。实验结果证明个人因素的确会在某种程度上影响隐性学习。差异性研究已经逐渐成为显性学习与隐性学习研究中的新亮点。研究者们尝试探讨个体不同因素对学习的影响,无论是显性学习还是隐性学习。不断深化的差异性研究可以帮助我们更深入地理解学习的本质,以及影响学生具体学习的各个因素,也能更加有效地指导具体的相关教学。汉语学习相关的显性学习和隐性学习研究还十分的薄弱,学生的母语背景如何影响汉语过程还并不十分的明晰,作为独特语言符号的汉字如何能够被外国学习者更加有效地学习也还有待于进一步深入分析。在显性学习与隐性学习的范畴下,汉语学习相关的研究有着广阔的研究内容。

六、启示:对于语言教学

显性学习与隐性学习研究的不断深化让我们对于学习的本质有了更加深入的理解。而对于语言教学,特别是第二语言教学,显性学习与隐性学习也给了我们新的启发。从最新的研究成果,我们发现显性学习与隐性学习更像是一个统一体,很难绝对的将其分开。并且显性知识与隐性知识之间,我们越来越相信,存在着一定的接口。那么语言教学中教师如何将课堂上教授的知识——显性知识转化为学生自己的隐性知识,成为了各个语言教师以及相关教育研究者、管理者需要思考与解决的问题。这就强调了我们第二语言课堂教学的重要性以及科学性。Krashen的“监控”假设提出后,越来越多的教师重视语言中的隐性习得,即重视交际意义。但是另一方面,也有一些学者开始重视显性语法教学的需求。他们排斥传统的语法教学。传统语法教学让学习者在没有语言上下文的基础上机械地进行语法操练。最新的显性学习与隐性学习的研究成果表明,显性语法教学并非是没有用处的。已有实验证明,如果学习者在交际过程中遇见已经被显性教学介绍过的语法点,那么学习者会对该语法点的语言形式产生长时间的注意,使用的准确率也会有所提高。

具体语法教学中的显性教学(explicit instructions)和隐性教学(implicit instructions),哪种方法更加有效目前尚未达成共识。根据Ellis(2009)的解释,隐性教学让学习者在对语法规则无意识地情况下能够使用语言规则,使其内化为学习者意识的一个部分。显性教学是指在教学过程中教师教授语法规则,让学习者增加对语法规则的元语言意识。

但是已有的研究实验已经证实显性教学策略对学习者的语法学习有更好的效果。语言教师应该给学习者提供关注形式的教学指导,以及对学习者错误的提出明确的显性反馈。许多学者开始建议,在课堂的交际活动过程中,语言教师应该有策略地暂停活动,对活动中的语法规则进行显性明确的指导,让学习者在理解交际意义的基础上更加关注语言形式。同时,研究也表明,当学习者在被明确告知语法规则后,会在语言课堂上感觉更加自信,更具有学习动机。

因此,显性学习与隐性学习的研究让语言教师、语言教材的编写者、教育管理者开始更加重视显性教学指导的科学性问题,促使他们对具体教学指导的策略进行改革。

七、结 语

显性学习与隐性学习在第二语言习得研究领域似乎是一个经久不衰的研究热点。随着科技的发展,从最初的理论设想,到不断深入的精细实验,我们对人类学习机制的理解也在不断深化。我们发现,对于显性学习与隐性学习的学习机制的理解我们也还只是略窥一斑,所以对于我们中国学者来说,我们还有很大的机会去投入到相关研究之中。

Andringa,S.J.,de Glopper,K.,&Hacquebord,H.I.Effect of explicit and implicit instruction on free written response task performance.Language Learning,2011.61(3).

Caldwell-Harris,C.L.,Lancaster,A.,Ladd,D.R.,Dediu,D.,&Christiansen,M.H.Factors influencing sensitivity to lexical tone in an artificial language:Implications for second language learning.Studies in Second Language Acquisition,2015.37(2).

Conway,C.M.&Christiansen,M.H.Statistical learning within and between modalities:Pitting abstract against stimulusspecific representations.Psychological Science,2016.17(10).

Davidson,D.J.,&Indefrey,P.An event-related potential study on changes of violation and error responses duringmorphosyntactic learning.Journal of Cognitive Neuroscience,2008.21(3).

Ellis,N.C.(Ed.).Implicit and explicit learning of languages.London:Academic Press,1994.

Ellis,R.Current issues in the teaching of grammar:An SLA perspective.TESOLQuarterly,2006.40(1).

Ellis,R.,Loewen,Sh.,Elder,C.,Erlam,R.,Philp.J.&Reinders,H.Implicit and explicit knowledge in second language learning testing and teaching.The UK:Multilingual Matters,2009.

Godfroid,A.,Loewen,S.,Jung,S.,Park,J.-H.,Gass,S.,&Ellis,R.Timed and untimed grammaticality judgments measure distinct types of knowledge:Evidence from eye-movement patterns.Studies in Second Language Acquisition,2015.37(2).

Grey,S.,Williams,J.N.,&Rebuschat,P.Individual differences in incidental language learning:phonological working memory,learning styles and personality.Learning and Individual Differences,2015.38.

Grey,S.,Williams,J.N.,&Rebuschat,P.Incidental exposure and L3 learning ofmorphosyntax.Studies in Second Language Acquisition,2014.36(4).

Hama,M.,&Leow,R.P.Learning without awareness revisited:Extending Williams(2005).Studies in Second Language Acquisition,2010.32(3).

Hulstijn,J.H.Theoretical and empirical issues in the study of implicit and explicit second-language learning.Studies in Second Language Acquisition,2005.27(2).

课程教学改革主要涉及教学目标、教学内容、教学组织和教学评价4大板块,结合PBL教学法基本原理,以制药工程专业文献检索课程为例,笔者做出如下方案(表1)。

Krashen,S.D.The Monitor Model for adult second language performance.In M.Burt,H.Dulay&M.Finocchiaro(eds.),Viewpoints on English as a second language:In honor of James E.Alatis.New York,NY:Regents Publishing,1977.152-161.

Krashen,S.D.The Monitor Model for second language acquisition.In R.Gingras(eds.),Second language acquisition and foreign language teaching.Arlington.VA:Center for Applied Linguistics,1979.1-26.

Krashen,S.D.Second language acquisition and second language learning.Oxford:Pergamon,1981.

Krashen,S.D.The Input Hypothesis and its rivals.In N.C.Ellis(eds.),Implicitand explicit learning of languages.London:Academic Press,1994.45-77.

Leow,R.P.&Hama,M.Implicit learning in SLA and the issue of internal validity:A response to Leung and Williams(2011).Studies in Second Language Acquisition,2013.35(3).

Leung,J.H.C.,&Williams,J.N.The implicit learning ofmappings between forms and contextually-derived meanings.Studies in Second Language Acquisition,2011.33(1).

Morgan-Short,K.,Deng,Z.,Brill-Schuetz,K.A.,Faretta-Stutenberg,M.,Wong,P.C.M.,&Wong,F.C.K.A view of the neural representation of second language syntax through artificial language learning under implicit contexts of exposure.Studies in Second Language Acquisition,2015.37(2).

Reber,A.S.Implicit learning of artificial grammars.Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior,1967.6.

Rebuschat,P.,Hamrick,P.,Sachs,R.,Riestenberg,K.,&Ziegler,N.Triangulatingmeasures of awareness:A contri-bution to the debate on learning without awareness.Studies in Second Language Acquisition,2015.37.

Saffran,J.R.,Aslin,R.N.,&Newport,E.L.Statistical learning by 8-month-old infants.Science,1996.274(5294).

Schmidt,R.Consciousness and foreign language learning:A tutorial on attention and awareness in learning.In R.Schmidt(eds.),Attention and awareness in foreign language learning.Honolulu,HI:University of Hawaii,Second Language Teaching&Curriculum Center,1995.1-64.

Williams,J.N.Learning without awareness.Studies in Second Language Acquisition,2005.27(2).

An Overview of the Research of Explicit Learning and Implicit Learning recent ten years

RAO Chun

(School of Chinese Language and Literature,Beijing Foreign Studies University,Beijing 100089 China;School of International Education,Kunming University of Science and Technology,Kunming 650093 China)

Explicit Learning and Implicit Learning has always been an active topic of Second Language Acquisition Studies abroad,especially in the past decade,scholars have done abundant researches with great achievement.Based on previous researches in this area,the article tries to redefine explicitand implicit knowledge,aswell as explicit and implicit learning.Then themost important researches from 2006 to 2015 will be presented and evaluated in this article.At the end this articlewill summarize the previous researches and point out the future research direction.

explicit Learning;implicit Learning;explicit knowledge;implicit knowledge;statistical learning

H195

A

2221-9056(2017)05-0713-08

10.14095/j.cnki.oce.2017.05.016

2016-05-20

饶 春,昆明理工大学国际学院讲师,北京外国语大学中国语言文学学院,比较文学与跨文化研究博士生,研究方向为汉语国际教育和第二语言习得研究。Email:daocaoren218@163.com

本研究得到“昆明理工大学引进人才科研启动基金项目”(批准号:KKSY201535073);昆明理工大学国际学院“国际汉语教学科研创新团队”项目的支持。感谢《海外华文教育》匿名审稿专家提出的修改意见,文中错误,概由本人负责。