往那荒芜狂野之地

蒯乐昊

吉莲·艾尔斯,目前仍在世的最重要的抽象画家之一,伦敦皇家艺术研究院院士,并被英国女王授予大英帝国官佐勋章,87岁了,还保持着创作的激情和自律,英国卡迪夫国家博物馆刚刚举办了她的大型回顾展,下一站,她来到了中国。

从伦敦坐火车一路向西,窗外渐渐地变了风物。在威尔士,大风低回,树的枝干被风拉出统一的斜度,叶子猛烈地抖动,矮茎的雏菊贴地爬行,奇异的灌木花卉吐着肥厚的紫色大舌头……这就是当年吉莲·艾尔斯(Gillian Ayres)离开她生长的伦敦,所要寻觅的野烈风景。“我真的认为,如果你选择离开城市,就不要再去伦敦周边各郡徜徉,往那荒芜狂野之地去吧。”她当年这样宣称。

“荒芜狂野之地”对吉莲极其重要,在她位于英格兰西南部的工作室后面,有一个她亲手打理的花园。“在我疯狂的想象里,大自然被看作颜料,特纳可能也是这样看的。”

在特纳那色彩变幻莫测的暴风雨中,起决定作用的不仅仅是在天光云影和海水之间复杂折射的光线,还有喝醉了似的风,翻手为云覆手为雨。这是吉莲喜欢的力量和体积,也是她试图在画面中实现的东西。

吉莲拥有大量的拥趸,有趣的是,虽然她甚少在画面中强调文学性和叙事性,但她的“粉丝”中却有不少杰出的作家。爱尔兰文学巨匠科尔姆·托宾就是她的藏家之一:“关于一个点,并非她需要通过这个点表现什么,而仅仅是因为需要这个点出现在这里,而她恰好知道。至于我,我只知道,在我观看时,她的画给我很多想象,令人非常满足。”

艾丽芙·沙法克是土耳其最受欢迎的女性作家,也是时下全球最有影响力的作家和公共知识分子之一,曾被法国政府授予“艺术与文学骑士勋章”,她对吉莲·艾尔斯推崇备至:“在伊斯坦布尔,有一座奥斯曼帝国历代苏丹居住了超过400年的托普卡珀皇宫;在皇宫的后宫以外,有一条美丽的拱廊,举世无双。它被人们称作‘精灵汇聚之所。古人言讲,每当走过这段色彩鲜亮的走廊时,人们必须清空头脑——在这宝贵的几分钟里,停止思考,停止提问,停止判断——只管去观看、体察和吸收,允许自己融入双眼所见及身体所处的世界。每一次见到吉莲·艾尔斯的画作时,我都发现自己被拽入了一条类似的时间走廊。”

谁想成为画家?

吉莲·艾尔斯生于1930年的伦敦城郊,是典型的英格兰人,从小在较为优渥的环境下成长,就读于英格兰最显赫的中学之一——圣保罗女子学校。在她的少女时代,伦敦笼罩在“二战”的阴云之下,很多家庭带着孩子搬离了伦敦,而吉莲的母亲却坚持没有离开。战争似乎成了艺术的对比之物,吉莲开始意识到,没有什么比艺术更加重要。

在上世纪40年代的英国,很少有画家能以此为生,任何人渴望成为职业画家都是罕见的事情。卢西安·弗洛伊德回忆说,当派对上的客人问起他的职业时,他答他是画画的,人们都会嗔怪地说:“啊,我又不是在问你的兴趣爱好。”

一个年轻女性立志要成为画家就更为古怪了。吉莲冒出这个想法,让她的女校校长和父母亲伤透了脑筋。他们轮番做她的工作,希望她能放弃这种无知的冲动。“我几乎是逃走的,当时我才16岁,坚持要去上艺术学校,我的父母一向非常支持我,可在艺术这件事情上无法苟同。但最后,他们还是让步了。”

一张照片约略显示出当时吉莲的处境,在坎伯韦尔艺术学院某次展览开幕的酒吧里,一堆男性艺术家围坐着,炯炯目光都聚在吉莲身上。她是在座唯一的女性,一堆深色西装中间仅有的亮色,就是她如光源一般的白色衣服。吉莲拘谨地啜吸着香烟,试图让自己看起来更为娴熟。

考入坎伯韦尔艺术学院之后的吉莲发现,学院未必是最好的求艺之路。彼时抽象艺术在英国并非主流,吉莲在学校的老师,包括一些尤斯顿路画派的核心人物,创作大多是现实主义的,色调黯淡,尺寸较小。当时抽象艺术较为突出的是英国西南部的圣艾夫斯画派,他们的画作常常脱胎于风景绘画,追求优雅的美感,这些似乎都不讨吉莲的喜欢。“当时我对现代主义和新潮美术感兴趣,尤其是实验艺术领域,但是学校的氛围还是比较传统,我买了大量的外国画册,我的很多启发来自那里。”吉莲跟我回忆过往。

她在毕业前夕,没有参加结业考试就离开了坎伯韦尔,叛逆地开始了自己作为艺术家的道路。“我这辈子再也不參加任何考试了,所有的考试对我都失去了效力。考试就像在收集,而不是在创造。”她去了康沃尔,夏季靠在酒店当女伺挣钱,到圣诞节发现自己快破产了,就去玛莎百货打临工。后来她回到伦敦,从AIA(国际艺术家联合会)画廊那里接受了一份每星期六天制的工作,她和同为艺术家的丈夫平分这份工作,每人三天,这样两个人就都能保证每周的另外几天可以用来画画。

崇高的别名

批评家认为,包括霍华德·霍奇金、吉莲·艾尔斯在内的那一代英国抽象艺术家,受美国抽象表现主义影响甚深。1956年,英国泰特美术馆第一次举办了美国抽象表现主义展览,该展览直接催生了1960年的“境况”大展——吉莲·艾尔斯和其他英国抽象画家的巨幅画作得以展出。这次大展,在英国现当代艺术史上是相当重要的一笔。

从吉莲的作品中常常可以窥见德库宁和波洛克的影子,她承认,尤其是后者对她影响甚深。“整个理念是将画布看作舞台,可以在其上演出;或者将画布看作一块场地,可以作各种用途。波洛克就在地面上绘画:我着魔似的想要了解这种绘画方式。它令我无比激动。”

但这远非吉莲画面的单一来源。事实上,法国的后期印象派、野兽派和立体主义也曾给予她丰富的滋养。她说,在那个时代,她几乎是一有点钱就会马上去法国。

偏见无处不在。在法国人们对女性很殷勤,但殷勤并不代表重视。“他们嘴上不会说女人不会画画,于是他们说英国人不会画画。”作为现代主义艺术中心的巴黎,习得了睥睨他者的底气。但是很快,这个中心又转移到了纽约。

吉莲·艾尔斯此次在央美的个展名为“航向边缘:吉莲·艾尔斯的抽象绘画,1979年至今”,“1979年”作为航标一般,在女艺术家的职业生涯中被清晰地标注了出来。吉莲之子,同为艺术家的山姆·曼迪(Sam Mundy)至今仍记得母亲在1979年带他去意大利的情形,他们在威尼斯邂逅了丁托列托和提香的不朽画作,尤其是提香的祭坛画《圣母升天》。“这当然不是我们第一次看到这幅作品,我们在各种各样的画册里看见过它,但是当我们看见原作的时候,我们还是被震住了。”那一年刚刚12岁的山姆记得他和母亲站在教堂仰望,这是一对母子在眺望另一对神圣母子,并被那种狂喜和崇高感震慑得瞠目结舌。

“提香的天使仿佛填满了我们的空间——在这些永恒不变且不受引力制约的画作里,人物的形体时而上达天堂,时而溢出画布……(提香)使用半透明的涂层创造出一种彩虹色的光泽,与崇高性爱相结合。”两年后,吉莲·艾尔斯在一次讲座中提到了提香对她的影响,在画面中开始了一些身体性的实验,她以自己身体彻底展开时的尺幅作为画作宽度,并尝试直接用手在画布上涂抹,把绘画的过程变成了一种深刻的触觉体验,并让画作成为生命的拟态。“我认同这样一个观点,即艺术应该可以让人匍匐在地……像特纳这样的艺术家追求并使用风景画来实现崇高。他们希望震慑人心。”

吉莲·艾尔斯经常会使用“崇高”(sublime)一词,“崇高”一词在欧洲思想史中由来已久,并在18世纪最终定型,专指大自然中存在的与优美(beautiful)相对的一种美学特质——“崇高”被用以指称狂暴动荡的大自然,指代那些无法被理解、却彻底被征服的体验。这与中国语境中“崇高”一词的道德指涉相差甚远,但这就是特纳在描绘暴风骤雨时的真正意图,也是吉莲作为英格兰画家,血统里所携带的基因。

女权与女神

已故的英国著名女作家安吉拉·卡特跟吉莲是闺中密友,在潜移默化中互相影响,并交换彼此的感情秘密。1978年,安吉拉·卡特出版了一部反思权力与性欲的著作《萨德式的女人》,经歷了女权运动全部过程的吉莲也心照不宣地开始使用女神的名字为自己的画作命名。比如《芙瑞娜》和《瑞亚之钹奏响的地方》。“人们总是以为安吉拉冷酷新潮,或者尖锐,其实她本人全然不是这样,她是一个非常甜蜜、非常可爱的人。”吉莲至今还在怀念早逝的安吉拉·卡特,一连用了许多个重重发音的“Lovely”!

庞杂、多彩,激烈的戏剧感,深意藏于童话寓言般的天真之中,这是理解吉莲和安吉拉作品的共通之处。在吉莲的作品中,你常常可以看到这种稚子之真,笨拙的羞涩,时而化作猛烈铺陈的激情。她不是那种冷峻、理性的抽象作者,她用厚涂的颜料,高度饱和的色彩冲突,在画面上反反复复。

直到今天,她也没有停止这种创作。虽然已经87岁高龄,腿脚不便,被病痛折磨,但她依然坚持每天坐到画布面前。年轻的时候,她站在摇摇欲坠的梯子顶端,一口气画上几个小时,随着年龄增长,她不能再这样莽撞行事了。有时候她得借助轮椅或者手杖,但她就是不能不画画。“直到现在,我对我画的东西依然不能感到彻底的满意,我总觉得我的下一幅会更好,我还在进步。”吉莲告诉我。

儿子山姆照料她的日常起居,并接管下了她的花园。那里有来自世界各地的种子,他尤其向我展示了许多来自中国的花卉:热闹的白色夹竹桃、一丛品类罕见的玫色杜鹃,等等。她的花园并不是常规的英式庭院,有一种野园气息,并结合了日式园林的东方情调。山姆说,母亲对东方始终充满兴趣,在她的画面里,有时也会出现一种二维平面的东方感,对留白的精心使用,以及对透视的弃而不用。“她的绘画风格经历过很多变化,当然我们很少当面评价彼此的作品,你知道,我们这个家庭里,艺术家太多了,一个家里太多艺术家是不行的。”山姆笑了起来。他告诉我,母亲和父亲很早就离婚了,但是现在他们重新住到了一起,像一对好朋友那样共度暮年。

在她工作室的墙上,靠近边角的地方,令人莞尔地开了一道窄缝,这是让那些大幅的画作进出的通道,一个带有幽默感的权宜之计。白色的乡间房子上有这么一道长长的口子,像是豁开了紧闭着的嘴巴。英国艺术家们的绘画空间大多简朴实用,相形之下,中国艺术家那种层高9米的巨型仓库改建的工作室、动辄依靠升降机作画和起重机搬运作品的做派是会让他们咋舌的。吉莲画好了她的作品,需要展览和运输的时候,她把它们排着队从这条小缝里用力推出去。这些画就走了,像种子一样飞去了别处。

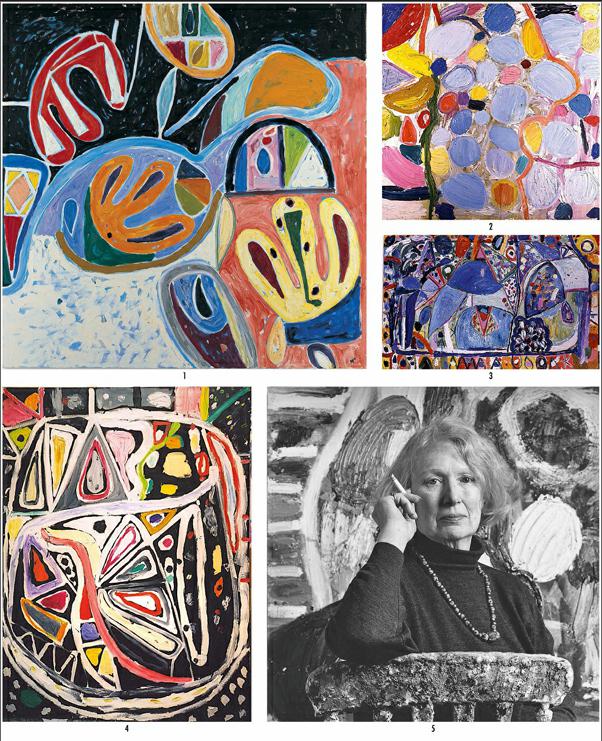

1.《回归》(Get Back),2006年,布面油画,213厘米 × 213 厘米

2.《奇诺》(Cynus),1994年,布面油画,182.8 厘米×182.8 厘米

3.《在海峡中流浪的土耳其蓝和祖母绿》(Turkish Blue and Emerald Green that in the Channel Stray),1996年,布面油画,244厘米 ×396厘米

4.《黑暗狂欢节》(Dark Carnival),2003年,布面油画,213.3厘米×152.4 厘米

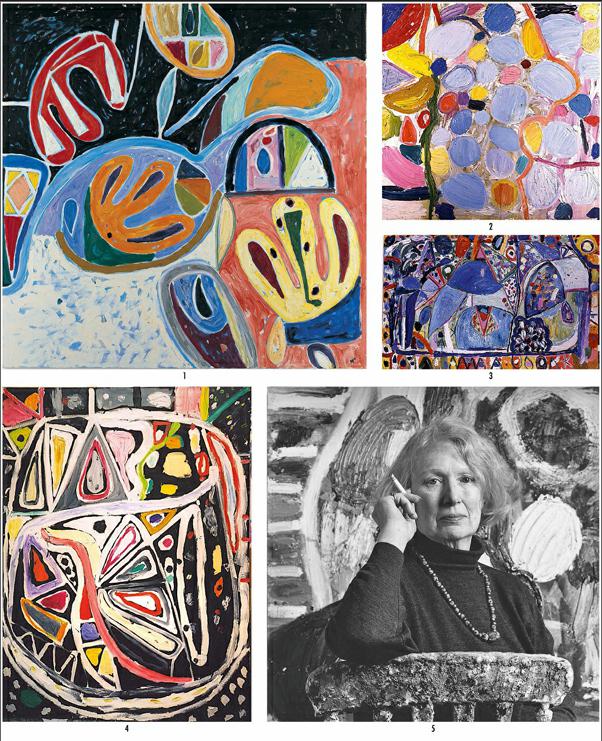

5.英国抽象画家吉莲·艾尔斯(摄 于1993年)