冲向月球

萨姆·豪·弗霍韦克

白兔队,日本 参加谷歌登月X大奖竞赛的日本战队打造的探测车Sorato号被摆放在东京一间超净室中。赛事中,率先使航天器在月球表面着陆并巡行500米、向地球发回画面和视频的私有资金团队可获得2000万美元奖金——这是人类奔向月球乃至广大外太空的巨额潜在经济回报的一个小小预演。

协同月球队 技师埃里克·里迪在“轨道间系统”公司沉思火箭的设计。该公司是这支国际战队的主要后盾,目标是:成为私人太空产业价格最低廉的发射提供商。

科学家,有识之士,狂热鼓吹者,梦想家:又一次,年轻的印度工程師们各自就座,有点紧张。会议室是临时布置的,在班加罗尔一座曾用来存放汽车电池的大仓库里。列席于他们面前的几位男女年长得多,大都是印度蓬勃兴起的太空项目中备受敬重的耆宿。印度航天局在全亚洲率先把一枚轨道探测器送到了火星,今年2月还完成了几乎达到此前世界纪录三倍的壮举:在单单一次太空任务中把104枚人造卫星送进轨道。眼下,与会者的关注焦点是一个小型滚轮装置,个头还没有微波炉大。

印度河队,印度 重量只有7.5公斤,纺锤形的外壳却承载着整个国家的自豪和希望——印度战队的探测车代号ECA,正在班加罗尔进行测试。一个填充氦气的大气球提着它,模拟出只有地球六分之一的月球重力环境。

少壮团队的成员解说道,他们计划年底之前把这台仪器用火箭装载、崩上太空,飞入近40万公里外的月球轨道,引导它在月面登陆,然后指挥它四处巡行艰险地貌。这支“印度战队”的工程师们说,其公司将以微不足道的预算完成这一切——估计有6500万美元就差不多——而且其中大部分会从私人投资方募得。

名声响亮的孟买投资人阿希什·贾科里亚已投了一百多万美元给该公司,这次也坐在后排,听得入神。堂上的对话如同合并了博士论文答辩机关枪式的激烈发问,与印度下议院毫无章法、大呼小叫、哄笑闹场的喧嚣气氛。贾科里亚其实没什么必要整天坐在这儿盯着他的区区一桩投资——这点钱对他来说是毛毛雨——但他还是留了下来,为了听这场博学的对话:月心轨道发射,力学建模,远地点和近地点,以及“孩子们”列出误差协方差矩阵的方法根据。

“真是激动人心呐。”贾科里亚解释了他的兴致所在,“在场看着这些25岁、28岁的年轻人为自己的计算和工作成果答辩,对面可是这个国家累计不下千年的航天经验和智慧。”他朋友S. K. 贾恩也是个有名的投资人,在一旁热切地点头赞同:“这些孩子引爆了整个印度的想象力。他们在告诉每个人:没有什么是不可能的。”

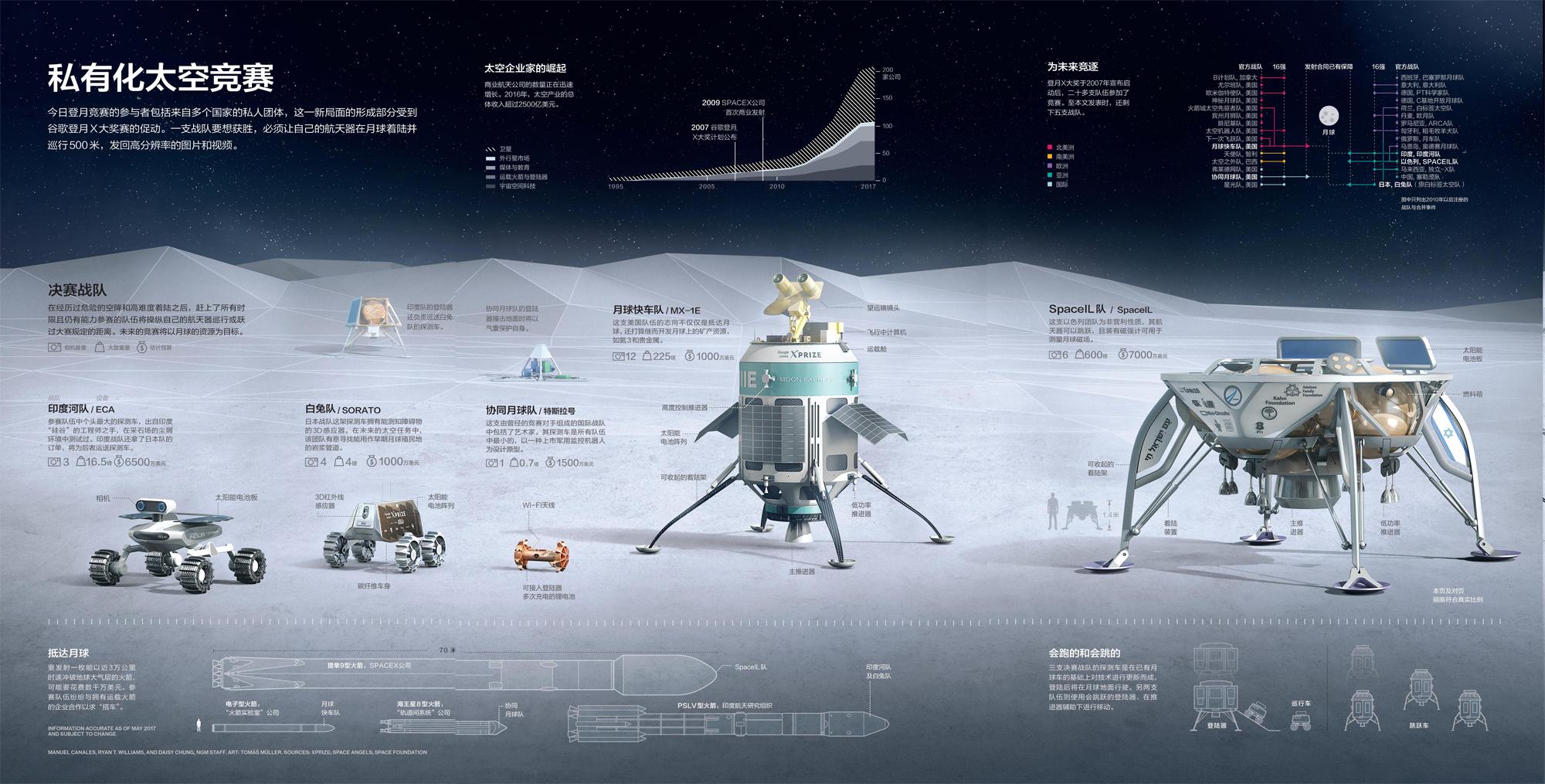

第一次重大登月竞赛的高峰期已过去了近50年——当初,美国和苏联各自从公共财政中调用惊人的巨资,争着把第一批人类送上月球表面。如今,一场以我们宇宙第一近邻为终点的新竞赛正引人入胜地展开,而此次牵涉其中的却多是私人资金,成本也比之前低得多。最直接的一项奖赏由谷歌公司提供,即2000万美金的“登月X大奖”(GLXP),将颁发给全球五支决赛战队中的胜者。他们将成为史上首批尝试将一架行驶仪器(它必须能向地球发回高清图像)送到月面的私有资金团队。

这场竞赛明显是以航空事业早期激发了重大技术创新的有奖飞行竞赛为榜样,比如最著名的奥泰格奖——1927年,查尔斯·林德伯格驾驶“圣路易斯精神号”完成了从纽约到巴黎的无间断飞行,摘得桂冠。

就像当年对奥泰格奖的竞逐一样,登月X大奖的赛事牵涉国家声望。来自以色列、日本、美国的战队,再加上一支多国战队,都与印度队一样渴望夺得这项殊荣。参赛的还有其他国家,去年杀入半决赛阶段的队伍有16支。

多元程度不下于各战队国家背景的商业合作机构和技术路径,致力于解决手头的三个基本问题:从地球发射,在月面登陆,然后是移动、搜集和发送数据。为了应对最后一项挑战,三支战队打算以传统探测车为基本进行设计,而另外两支想借由登陆器“跃出私人企业的一大步”:它们将以蹦跳的方式越过大赛规定的最低限度500米的巡行范围,而不是利用探测车从地面行使过去。

和许多早期航空竞赛一样,无论那支队伍胜出,都几乎可以肯定会花掉远远超出奖金的钱来参赛。但所有的队伍都希望能够借着胜利的全球宣传效应和“品牌提升”最终让投资得到丰厚回报。

这次新太空竞赛的核心是一个如果放在1960年代冷战时期必会遭到讥笑的问题——当年,美国不惜花费超过4%的联邦预算以赶在它的超级大国对头前面登月——有人能从远征茫茫太空的事业中赚到钱吗?对于一众卷入蓬勃太空产业的显然阵容广大的企业家、科学家、有识之士、狂热鼓吹者、梦想家和各式怪咖来说,答案是一个兴高采烈的“能”。

美国总统约翰·肯尼迪曾于1962年的著名演讲中敦促国人“选择在这个十年内登月及完成其他壮举,不是因为它们容易,而是因为它们困难”。今天,美国参赛方“月球快车队”的创始人、CEO鲍勃·理查兹举起了一杆截然不同而且故意显得粗俗的大旗。“我们要去月球,”他说,“因为有钱可赚!”

羡慕登月X大奖的奖金(冠军2000万美元,第二名500万美元)也想一试身手?你需要完成这几件事:发射:最后期限为2017年12月31日。登陆:使航天器抵达月面。巡行:月球表面500米范围。通讯:向地球传送视频和图片。

理查兹这个想法对不对,以及,就算是对的,什么时候才可能得到证实,都是极难确定的事。太空产业栽跟头是家常便饭,而且现实一点看,许多公司的最初收益都是从政府订单而非私人客户赚来的。尽管如此,理查兹还是预言世界上第一位万亿富翁将是个太空企业家,其财源也许是月球土壤中的氦3——这种气体在地球上稀有、月球上丰富,是核聚变反应的潜在上等燃料,而核聚变发电被视为能源技术的“圣杯”,是科学家们几十年来孜孜以求的目标。或者从小行星和其他近地天体也能捞到巨大财富,机器人技术能帮我们去开采储量巨大的金、银、铂、钛等贵重元素。

“太空那边有20万亿美元的支票,就等着我们去兑现呢!”内科医生、工程师、“行星资源公司”联合创始人彼得·迪亚曼迪斯说。该公司的靠山是《阿凡达》导演詹姆斯·卡梅隆和几位科技界亿万富翁。“行星资源”还于2013年收购了“小行星排行”公司,后者的网站提供60万颗以上小行星的相关科学数据并预估其潜在的矿业经济价值。

迪亚曼迪斯还是“X大奖”基金会的创始人和执行主席,该机构已赞助了几次其他有奖竞赛,旨在拓展从人工智能、数学、能源到全球健康等多元领域的发明與技术前沿。基金会一名资深总监说,登月X大奖的强力推动是为了“一个能以适中旅费去往月球及以外空间的新时代”的展开。

美国 没参加X大奖赛的太空玩家一样有大梦想。“太空机器人技术”公司正在匹兹堡一座曾是轧钢厂的车间内打造月球登陆器,比如这架“格里芬号”(上)。该公司誓要“把月球与世界连接起来”,提供月球邮件服务,起价460美元,包火箭把客户的纪念物品送到月亮上去。

德国 由“PT科学家”公司制造的奥迪四轮月球车停在被加热到120摄氏度的土壤上,并接受1000瓦灯泡的炙烤,以测试在模拟月球环境中的表现。这辆探测车不参加X大奖赛,但将来可能会向月球表面运送具有“个人、商用、教育、科研或技术价值”的货物。

正如林德伯格的飞行壮举赢来全球喝彩、点燃了世人对民用航空的巨大兴趣,此次月球竞赛也志在激发公众对于私企航天先驱(他们已经在为国际空间站运货、发射卫星了)、轨道火箭、测试舱的想象。再过不久,航天器就可以运送乘客——维珍银河公司的亿万富翁创始人理查德·布兰森称自己的公司是“世上首家商业航天公司”,并且在按部就班地准备为乘客提供短期太空之旅,让他们体验无重力情景及遥望地球的庄严场面。SpaceX公司创始人伊隆·马斯克则于今年2月宣布将在2018年末用“飞龙号”航天器送两位匿名私人顾客绕月球飞行。两个月后,亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯说,他将每年卖掉10亿美元的股票来为“蓝色起源”公司注资,那是他自己的太空旅游企业。

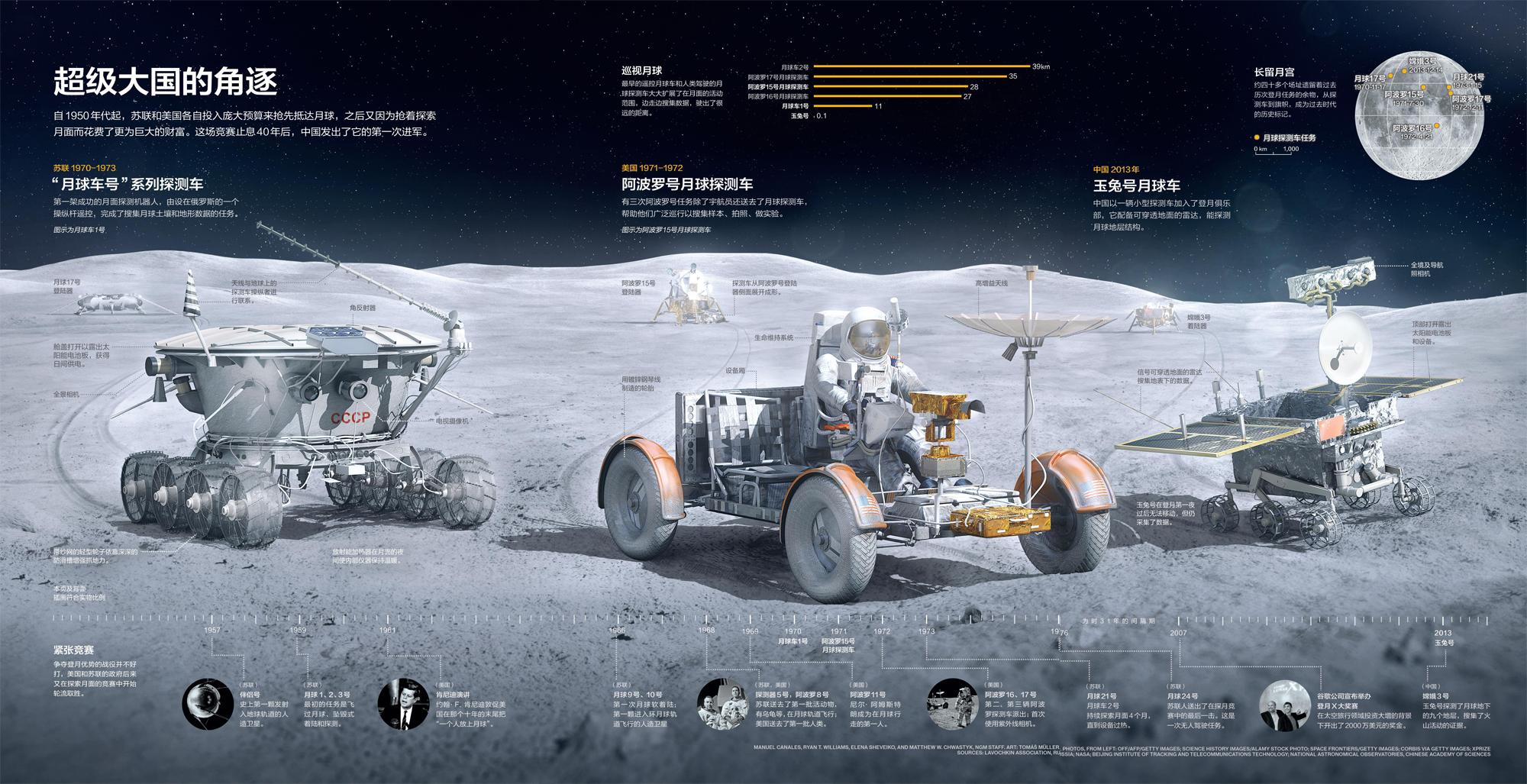

至于这些公司能在多久之后把私人顾客送进太空,我们有充足的理由保持怀疑——毕竟维珍银河公司2014年有过一次载客飞船原型机坠毁事件,使其努力进程倒退了几年。登月X大奖竞赛眼下虽然看似声势鼎盛,却也有许多障碍等在后面,例如错过时限的可能、发射前火箭测试的失败。而且这次竞赛对于公众想象的冲击到最后很可能力度有限:首先它就缺乏1969年宇航员登月及安然返航过程中那种全民亢奋、提心吊胆的感染力。即便是那次举世瞩目的壮举,也只开启了为时三年的月面探索时代。无人月球车已经上去转悠几十年了,中国于2013年完成玉兔号登陆,成为第三个拥有月球探测车的国家。

那么,实话实说:这次登月热潮有什么了不得的地方?

“新气象在于去往太空的费用在降低,而且降幅惊人。”美国匹兹堡“太空机器人公司”CEO约翰·桑顿解释说。该企业的目标是“让月球与世界连通”,提供各类运送服务,从大学想要在太空操作的实验装置到“月球邮件”——有些顾客只想在月球表面留下一点东西,比如一张字条、照片,或是逝世亲人的一绺头发。

“像我们这样的公司会算一笔账给投资商看,证明我们确实拥有可行的盈利计划。”桑顿说,“没多少年前,像这种事还只能在科幻小说里看到。”

如果把上世纪的人类登月竞赛比作在电脑技术早期打造那种占满整间屋子、价格高昂的大型主机,今日的竞赛环境则类似另一个电脑时代:厂商争着把价格适中的个人机摆上每个家庭的桌面,或者再晚几年,推出智能手机。正如当今的电脑那么小巧、电池那么紧凑,我们去月球的交通工具也会越来越轻型、越来越便宜。高尔夫车大小的月面探测车也会淘汰,下一代在月球探索、测绘甚至采矿的设备很可能只有小孩的玩具卡车般大。这个技术因素才是今日太空经济背后的头号驱动力。

“想想看,袖珍的探测车和卫星。”卡内基·梅隆大学的著名机器人专家、探测车及自动驾驶汽车技术先驱威廉·惠特克说,“现在的进展让人惊叹。‘小就是全球的下一个‘大现象。会非常非常小。”

人类太空飞行的物理因素仍然比仪器复杂,因为我们自身却不会变得更小而紧凑,所以要把我们送上天仍需耗用足量燃料。但上述技术进展可能会引向更加轻灵、成本低廉的奔月方式,甚至去往更远。

SpaceIL队,以色列 SpaceIL号登陆器的部分模型被置于能吸收电磁波的消音室内,以便工程师们测试它的天线在月球环境中收发数据的情况。

特拉维夫附近的另一处SpaceIL设施内,技术人员用热能真空室创造出与月面白昼同等强烈的炽热,以之检验登陆器。月亮上一天的日光照射时长相当于14个地球日。

SPACEIL队,以色列 七岁的尤瓦尔·克林格在特拉维夫的战队总部穿上了她的“官方太空服”。她热切地关注着这家以色列机构的竞赛进展,并思考是否也让太空远航成为她未来事业规划的内容。和她有一样兴趣的青少年不在少数。“我们想让以色列所有的孩子都了解这些。”团队领袖埃兰·普利夫曼说,“我们希望这些孩子能向他们的父母讲解这场赛事。”

月球快车队,美国 卡纳维拉尔角是这支战队的大本营,他们的登陆器名叫MX-1E。午餐会上,一个登陆器微缩模型摆在会议桌正中。

室外,团队成员从一连串的测试工作中得到片刻休息,就把他们的原型机搬出来,开始合影作乐。月球快车公司CEO鲍勃·理查兹说:“如今我们向太空物种转变是大势所趋,这个阶段可能像当初两栖动物从海洋爬上岸一样重要。”

事实上,太空产业中有些人预言,月球有朝一日将不再被当做旅途终点,而更接近某种中转站,我们需要经停那里才好到别处去。月亮上的重力只有地球六分之一,从那里发射飞船,工程上、经济上都更合理,所以可成为人类探索宇宙的理想站点。

目前以冰封形式存在于月球两极的水将同时发挥生命血液和燃料来源的作用:可以饮用和灌溉作物,分解成氢、氧之后,可以分别供我们驱动飞船和呼吸。同样,这个构想能否行得通、能行的话需要多久才实现,也属未知。但可以确知的是,新兴太空产业的第一个目的地显而易见:月球。

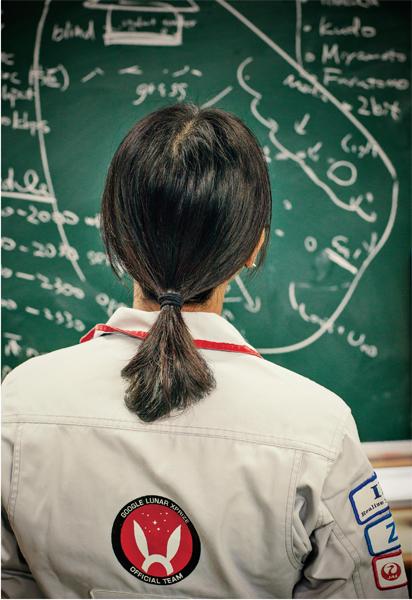

为了参观“白兔队”——争夺登月X大奖的日本战队——的一次测试任务,我于去年9月来到日本西部名为“鸟取砂丘”的地方。这里地处偏远,狂风呼啸,非常不月球的暴雨一连多日从日本海上扫荡过来,抽打着海岸,使月球车的测试条件泡了汤。在附近一所青年旅社里,队长袴田武史和同事们忙个不休。他们身穿帅气的灰色夹克,衣服上有个白兔标识(队伍名号源于日本民间神话中的白兔神),一边猛灌能量饮料一边为软件做微调,惊心模拟出地球与近40万公里外的月球间2.5秒的通讯时间差。

接着在某个晚上,天突然晴了,星辰闪现。袴田的队伍在一片对讲机噪音中把笔记本电脑、平板电脑、传感器等大堆设备装进小车,推过林间空地,来到沙丘上。然后,在若干只白手套的精心护持下,两个巡行探测机器人出场了。按照设计,它们在月球上主要是串联运作,但又各保留一部分独立性,这种设置中暗含着袴田队长筹谋的盈利点。

白兔队的参赛作品是一部四轮探测车,在竞逐X大奖后的未来太空任务中,它将通过纽带与另一个单独的二轮牵引机器人相连。两架设备的主要部件都是以极轻、高强度的碳纤维制成。袴田个子瘦削,长发蓬乱,自从上小学时看了《星球大战》电影以后就变成了铁杆太空迷。他说,体型较小的那个机器人可以悬垂进入很深的裂隙、岩浆管道和洞穴,搜集关键数据,考察这些地点——它们有朝一日将发挥不可或缺的作用:为抵达的人类充当临时基地,直至正式的长期栖居设施建成。

袴田经营的公司设在东京,名为iSpace,正计划充分利用日本在技术微缩化方面的进展,来重新对月面进行探索、拍摄、测绘和建模,精细程度远超早期月球车通过拍照和土壤化验得到的信息。

“我们参赛并不只是为了拿奖,当然要是能赢更好。”那次測试后不久袴田曾对我说,“我们参与是为了向世界展示,我们拥有一种行之有效的技术,能获取客户将愿意为之付费的重要信息。”

主车的轮子外形有点像灌溉用的老式水车。此刻它抵达了沙丘上的“降落点”——模仿月面恶劣环境的天然布景。今年12月下旬,它将搭乘印度政府机构“太空研究组织”的火箭升空,与印度本国参赛队的月球车共享航班。(X大奖赛要求各战队在2017年12月31日前发射,但探测任务可以在2018年初完成。)

时钟走近午夜,断崖压抑住了海的呼啸,鸟取砂丘上寂无声息。白兔队小小的探测车停在遍地黄沙的月面模拟布景中,显得有些凄零。袴田和他的队员们有条不紊地发出一系列电脑指令,设定的月球信号滞后时间一过,探测车猛然滴答作响地活了过来,利落地渡沙而行,秒速稳定在几厘米。它正确地感应环境并绕开了路上几处险境。这份能力在月球上至关重要,因为稍微大点儿的一块岩石、一条沟都可能搞砸整个任务。

“探测车表现很棒。”袴田后来说道,像个自豪的新爸爸一样容光焕发。他觉得对探测车性能有足够把握已不是他最大的挑战了。“我们认为目前太空技术创新面对的最大问题并不是技术本身,而是其中的企业家精神。要打开太空的新市场,我们必须让公众相信这一切的真实性——由此推翻那些认为只有大型政府机构才能进行此类探索活动的旧成见。”

“这次竞赛的绝妙之处就是这个。”他补充道,“不管谁赢,都能证明我们不是空口说大话。”

距大西洋没有几步远,在一片短吻鳄、海龟、偶尔还有大山猫出没的佛罗里达灌丛地带,卡纳维拉尔角的太空发射台17号乍一看如同历史遗迹。从1957年到2011年,雷神系列、德尔塔系列火箭都曾在这里发射,前者运载美国的第一批弹道导弹,后者运载卫星和太阳系探测器、并对太阳本身做更近距离的观测。

今年3月一个舒适的夜晚,17号发射台仅有的声响是轻轻吹过生锈高塔的海风。但在一座退役维护工棚锁着的大门背后,某架原型机整备待发:先去海滩,最终去往月球。它属于首家获得政府批准、得以进行地球轨道以外太空任务的美国公司。

对曾担任著名天体物理学家卡尔·萨根的助手、如今是“月球快车队”领袖的鲍勃·理查兹来说,其公司设计的MX-1E型登陆器的杰出之处在于双用途性。“你的登陆器如果已包含同样功能的话,就没必要多弄一架探测车了。”理查兹告诉我,谷歌登月X大奖其实受到太多误解,人们常以为它是一场月球车竞赛。

“竞逐登月X大奖最大的挑战是在月球登陆。”他说,“仅凭探测车是无法登陆月面的,事实上,竞赛规则里根本没提‘探测车这个词,只要求参赛队伍实现至少500米的活动范围。”

于是就有了这个点子:由登陆器在推进火箭的帮助下,在月球表面一路“蹦”向胜利。经初步发射进入低地轨道后,单级推进航天机器人MX-1E——从外形到大小都酷似《星球大战》电影里的R2-D2——会以超高浓度的过氧化氢为燃料点火飞离,像一颗子弹般高速飞往月球目的地。进入月球轨道后,它将最终实现工程师们粉饰其辞的“软着陆”:在逆向推进的辅助下垂直降落,这个过程其实甚为狂暴,必须由灵活的起落架缓冲系统来吸收冲击并回弹,将机身保全到足以进行下一阶段任务的地步。靠着剩下的一点燃料,MX-1E会来一次大跳远,或者也可能是一系列小跳远,从而完成X大奖要求的活动距离。

白兔队,日本 发射期限越来越近,米泽香子在揣度战队的进度。这支参赛队的计划是让他们的SORATO探测车搭印度队火箭、登陆器的顺风车去月球,到了地面再由双方探测车进行赛跑。国家荣誉和青年人的乐观使他们此次参赛成了日本的大新闻。队长袴田武史说:“我们参赛并不只是为了拿奖,当然要是能赢更好。”

白兔队,日本 日本的媒体人士来到僻远的鸟取砂丘观看SORATO号实地测试。在他们的注视下,袴田队长把探测车搬到一片模拟月球表面的沙地试验场。“我们想向世界展示:我们拥有一种行之有效的技术。”他说。

凭借足以站上TED讲堂的深奥思想和业内出了名(不总是好名声)的话痨嘴,理查兹能把这一切说的天花乱坠、十拿九稳,把你打动得忍不住要投资。但你也有理由暂且守住你的钱包——月球快车队目前预定的发射合作方不是像SpaceX这样久经考验的运载商,而是“火箭实验室”——美国公司,发射场设在新西兰北岛上的马希亚半岛,去年9月刚开张。

测试今年才刚刚开始,意味着这家公司必须采用非常急进的时间表,才能依照X大奖赛的规定今年年底完成实际发射。这个具有里程碑意义的发射期限以前曾被多次推后,但X大奖组办方称,他们决心在近期结束这场竞赛。因此不难想见,大赛最后可能没有优胜者,尽管基金会官员说“非常非常希望有人拿下大奖”。

另一支有志于在月亮上蹦跳夺冠的队伍,驻扎在特拉维夫城郊一小群工业建筑中,其领袖对登月的狂热只怕不比理查兹逊色。

“我们的愿景是,在以色列这里再创‘阿波罗效应,真切地鼓舞崭露头角的一代孩子在科技领域争先。”以色列的国家英雄、SpaceIL公司首席执行官埃兰·普利夫曼说。他的综合履历中包括如下事项:作为以色列空军飞行员的作战经验,在特拉维夫大学取得的计算机科学与神经科学博士学位,在以色列几家技术界名企担任过的一系列研究、开发、管理职位。他想复制的效应是指美国阿波罗号太空项目在上世纪60、70年代对青少年的冲击——当时探索太空的伟大功绩所鼓舞的那些孩子,有许多如今成了一流高科技公司的创始人。

SpaceIL公司的月球登陸器尺寸接近一台小冰箱,但外形更圆,所以有点像飞碟;预计从SpaceX公司猎隼9型运载火箭脱离时的重量为600公斤,但其中约三分之二属于飞行燃料,到准备登陆时已耗尽。凭借与美国的MX-1E登陆器类似的起落架回弹作用力,它会以剩余的一点燃料跳过X大奖规则要求的500米。

以色列战队的努力始于2010年末,最初只有“三个疯子和为数不多的钱却只觉得送一个机器人到月亮上是很酷的主意”,这是队伍的联合创始人亚里夫·巴什向我描述的竞赛起点。他们几乎是踩着线挤进了初赛,拼尽全力才满足了拿出登陆策略以及至少募集5万美元资产的规则要求。

“我们去跟任何扯得上关系的人要钱,”巴什回忆道,“都到了我连睡梦中都在跟我老婆要钱的地步。”虽然缺少资本,这支队伍却不缺才干:巴什是电子、计算机工程师,曾主持以色列情报部队的研发项目。(“你知道007电影里的特工Q吧?”巴什冲我挤挤眼,“我的工作有点像那个。”)

他們最初的登陆器设计比现在小得多,也就两升装的汽水瓶那么大。今年夏天组装的登陆器用到了来自全球各地的部件。并且SpaceIL不是一家营利企业,而是成了X大奖赛决赛战队中唯一的非营利机构,资金来自两位显赫富翁的慷慨赞助。两人分别是科技企业家莫里斯·汗、赌场业巨头谢尔顿·阿德尔森。战队的使命现在有两重:赢得大奖,当然,但也要在这个常被称为“初创国家”的祖国教育和激励新一代潜在的技术领袖。

等等,还有更多奖项。登月X大奖的决赛战队还能通过额外的月面壮举来争夺可高达400万美元的专项奖金。造访一处历史登月遗址并现场发送数据:$100万~400万。巡行5公里:$200万。保持运作并发送数据达两个月球日:$200万。提供月球上有水的证据:$400万。

和印度一样,他们身上也背负着民族荣耀。现在以色列差不多每座学校都设立了一个教学单元,专讲SpaceIL的参赛;学校的孩子们将从火箭发射的一刻起紧密注视这次任务,期望他们的以色列成为史上第一个以私有资金团队探索月面的国家。

“我们想让以色列所有的孩子都了解这些。”普利夫曼笑着补充说,“我们希望这些孩子能向他们的父母讲解这场赛事。”

印度河队,印度 一个用泡沫塑料制成、在拍摄宣传视频时用过的概念模型。

与ECA探测车的原型机神似,而真正的探测车此时已在班加罗尔的实验室里准备就绪,可以进入测试了。工程师们在讨论对月发射的挑战,推进器的开合必须像精密的编舞一样,才能实现成功的着陆。“登陆器跑得太快,就会一头撞上月球。”一位工程师讲解说,“要是太慢,这就变一次成与月亮擦身而过、甩向火星的任务”——这其实就意味着ECA会永远迷失在太空。

印度河队,印度 ECA探测车停下了,工程师拉克什曼·墨菲也得以小憩。这支一百多人的印度战队期望获得的参赛红利远不止奖金。“祖国大大小小的城市和偏远地区都有非常聪明的孩子。”希利卡·拉维尚卡尔说,“我们要让他们知道一切皆有可能。我们需要把这讯息传给他们。”

采取蹦跳路线的登月队伍就讲到这里吧。白兔队、印度队以及总部设在加利福尼亚、名为“协同月球队”的国际联合战队,都打算使用另外使用一架月球车来搜集数据。这就暴露出一个可以称之为规则漏洞的情况:白兔队可能通过把发射和登陆步骤都外包出去、自己只需派出探测车的办法获胜。X大奖竞赛主管冈萨雷斯-莫勒说,即使这样也没问题,“我们希望参赛队伍通过多样化的途径来完成任务。”从财务的角度来说,大赛设置的主要门槛只是让参赛者向举办方证明其至少90%的资金属于非政府来源。

“看着这些战队互相打交道,或和外界供应商联手,把登月成本降下来,是很有意思的事。”冈萨雷斯-莫勒说,“从这个意义上说,此次竞赛的终极目标已然达成了。”

假如有一天要为行走太空的勇敢者开一座像沃尔玛或宜家那样的巨型超市,协同月球战队背后的主要企业“轨道间系统”公司已立志填补这个角色。联合创始人、CEO兰达 ·雷利赫 ·米利朗说,该公司的目标是成为“商业太空产业中价格最低廉的发射提供商”。为了得到这个地位,它将以标准化的模块式部件来打造火箭,尽量使用可直接购得的现成零件如工业灌溉管、微控制器等,并试验成本更低的推进燃料,比如松节油。

她的办公室设在加州沙漠中的莫哈韦航空航天港,在洛杉矶市区以北约160公里处。米利郎自豪地指着公司小册子给我看可以DIY的“管状个人卫星套装”,售价约1.6万美元且“包含免费发射!”如果买家是高中生或大学生,价格可以贴心地降到8000美元。顾客将自行组装卫星管(也有一种较贵的方形卫星可供选择),再加上各种适配的外挂设备,例如一部从轨道中追踪迁徙动物的相机,或者能监测天气条件的感应器。该公司打算把这些个人卫星发射到离地面309公里的轨道,这高度足以供它们运作三周到两个月(使用寿命受太阳活动影响),然后它们会重新落入大气层,安全地烧成灰。

米利郎和她丈夫罗德里克为了让这家公司和它的火箭一起腾飞,已经断续努力了二十多年。可以这样说:登月X大奖赛中余下的几个对手以及之前败阵的对手都敬佩他们的勇气、怀疑他们的胜率。即便他们凭自制的火箭抵达月球,其使用定制的“抛掷机器人”来完成月面探测的计划也让许多人皱眉。(抛掷机器人是军方、警察、救火员的常用设备,可以抛入己方人员不宜进驻的地点提供侦查视频,比如恐怖分子巢穴、疑似冰毒生产点或燃烧的建筑内。)

即便如此,这对夫妇和一小队员工仍在自家厂房内不懈苦干。他们周围矗立着大型军方设施,构成这沙漠建筑群中属于航天港的一端——飞机跑道另一端则是巨大的“飞机坟场”,退役的商业飞机如波音747、DC-10等永久停留此地,等待被切割回收。

米利郎说,他们初期的几次发射将安排在加州近海的一艘驳船上进行。一面是他们不愿公开透露数字的紧张预算,另一面是他们恣肆描述的宏大梦想,我感到很难对他们的事业以及主要靠他们支撑的协同月球队参赛下一定论。这支战队确实有经过认证的发射合同,但看起来主要是自家的订单,因为它是所有参赛者中唯一计划独力完成一切步骤的战队——发射、登陆、巡行、发送数据。

“有时候我们觉得自己就像叛教者或被放逐的人,孤身在荒原上造火箭。”兰达·米利郎带我参观厂房是说,“但这正是全部意义所在,真的。我们是颠覆者。我们出来向世界证明这一切可以用降幅惊人的成本办到。”

从这处莫哈韦沙漠里的前哨到大西洋海岸的卡纳维拉尔角,从特拉维夫城郊到日本沙丘和班加罗尔的厂房,五支战队在各自厉兵秣马。每一支队伍都矢志夺冠,然而每一支都对它的竞争者们出奇友好。过去的几年里,即便参赛队伍从29支缩减到16支,再到本文落笔时仅余的五大决赛队,却已有支队伍举办了一届让所有战队参加的年度峰会,连X大奖基金会官员都请来了,各队领袖就自家取得的成功和遭遇过的挫折做了坦诚的演示。有的队伍结成了联盟,比如印度队和日本白兔队约定共享印度航天部门的运载火箭和登陆器,也就是说,双方要在抵达月面的一刻开始赛跑。一种产业正在诞生。

“这场赛事贯穿着一种‘我们做得到的主题精神。”印度队112名成员的魅力领袖拉胡尔·纳拉扬说,“现在正是时候。将来会怎样演变,确切的,我不知道。我不确定有任何人知道。但现在正是时候。”