吗替麦考酚酯治疗系统性红斑狼疮并血小板减少的临床分析

唐峰年 韦金华 黄利民

(广西河池市人民医院,广西 河池 547000)

吗替麦考酚酯治疗系统性红斑狼疮并血小板减少的临床分析

唐峰年 韦金华 黄利民

(广西河池市人民医院,广西 河池 547000)

目的探讨吗替麦考酚酯在系统性红斑狼疮合并血小板减少的疗效及不良反应。方法选取我院2014年1月至2016年3月确诊为系统性红斑狼疮的12例伴有血小板明显减少,血小板值维持在(10~20)×109/L至少2个月的患者。给予甲泼尼龙片0.8 mg/(kg•d)及吗替麦考酚酯1.0 g/d,2次/天治疗8周,8周后继续予吗替麦考酚酯0.75 g/d,2次/天,总治疗疗程6个月,观察患者临床表现,每个月监测SLEDAI评分、血常规、血清补体C3、C反应蛋白、红细胞沉降率、肝功能、肾功能等,比较开始治疗后第4周、12周、24周患者各项指标的变化。结果显示治疗6个月后患者血小板明显升高(P<0.05),补体C3上升,红细胞沉降率(血沉)、C反应蛋白较治疗前明显下降(P<0.05)。结论吗替麦考酚酯联合糖皮质激素可作为系统性红斑狼疮合并血小板减少症的一种有效方法,药物不良反应较轻,患者易耐受。

系统性红斑狼疮;血小板减少;吗替麦考酚酯

系统性红斑狼疮(SLE)是内科最常见的自身免疫性疾病之一,因其主要针对育龄期年轻女性且易导致显著机体缺陷、致死,该病已成为人们关注的热点。目前国内外相关研究证实,该病的发病机制与先天性或适应性免疫功能系统有关,内源性核酸调控受损是其中一种重要的致病机制[1]。狼疮继发血小板减少在临床较常见,发生率在7%~26%,其中严重血小板减少发生率为5%~10%,成为狼疮患者死亡的重要原因[2],仅予糖皮质激素治疗效果欠佳。我们应用吗替麦考酚酯联合甲泼尼龙治疗此类患者取得了较好的效果,报道如下。

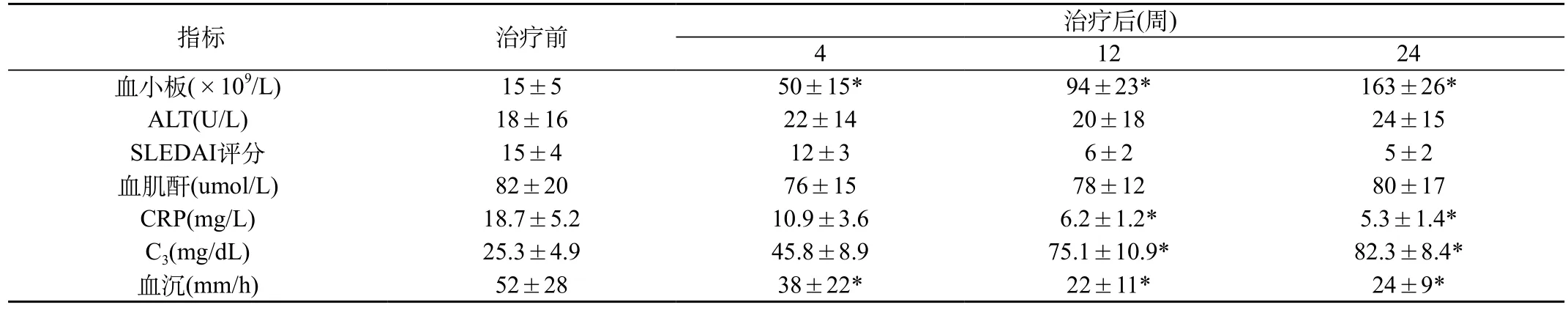

表1 系统性红斑狼疮合并血小板减少治疗前后指标

1 资料与方法

1.1 一般资料:入组对象为2014年1月至2016年3月我院收治的系统性红斑狼疮患者12例,全部为女性,均为血液系统损害为主,无明显肾脏损害表现。年龄20~55岁,平均30岁;病程持续1~3年,平均1.5年;所有入组对象均符合1997年ACR系统性红斑狼疮的分类标准,已排除药物相关性和感染等因素导致的继发性血小板减少症及抗磷脂综合征。入院前血小板维持在(10~20)×109/L,部分患者有皮下出血表现,所有患者均通过骨髓穿刺、骨髓活检、流式细胞学检查排除了原发的血液病。

1.2 研究方法:给予甲泼尼龙0.8 mg/(kg•d)及吗替麦考酚酯1.0 g/d,2次/天治疗8周,8周后继续予吗替麦考酚酯0.75 g/d,2次/天,总治疗疗程6个月,甲泼尼龙在治疗6周后减量,平均每2~4周减量4 mg。观测指标:每个月进行SLEDAI评分,复查血常规、肝肾功能、免疫五项(IgA、IgM、IgG、C3、C4)、红细胞沉降率(血沉)、C反应蛋白(CRP),比较患者治疗前后相关生化结果的差异。

1.3 观察治疗不良反应:血常规、肝肾功能、胃肠症状、感染等。

1.4 统计学方法:应用SPSS14.0统计软件进行数据分析,数据比较采用独立样本的t检验或配对t检验,计数资料比较采取χ2检验,P<0.05差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 入组对象各生化检查指标在治疗前后的比较:12例入组对象中有1例因家庭经济原因在治疗8周后退出。7例患者在治疗4周后,血小板出现明显升高,5例患者血小板缓慢上升。在治疗12周后,予甲泼尼龙减量,12例患者检查血常规提示血小板较前继续上升,有显著性差异(P<0.05)。在治疗24周后,甲泼尼龙减至8 mg/d,血小板计数维持在正常水平(>100×109/L)。治疗过程中,患者肝功能、肾功能、血红蛋白均在基本正常范围,有3例患者白细胞偏低。治疗4周后,C反应蛋白、血沉水平较治疗前下降,有显著性差异(P<0.05);治疗24周后,11例患者甲泼尼龙减量至维持量8 mg/d,血小板、CRP、血沉、补体C3水平均较治疗前升高(P<0.05)。见表1。

2.2 不良反应:9例入组对象在24周治疗过程中无严重不良反应发生。有3例患者在治疗8周出现白细胞一过性降低(3.5×109/L),经对症处理后可恢复正常;1例在治疗过程中出现月经紊乱,未停药。

3 讨 论

系统性红斑狼疮患者血小板减少主要与抗心磷脂抗体、抗血小板生成素抗体、血小板抗体、抗巨核细胞抗体等自身免疫因素有关[2],致病性抗体产生于B细胞的分化过程,B细胞活化因子和TLR配体可以介导B细胞产生抗体,而抗原抗体免疫复合物中的核酸物质作用于胞内TOLL样受体,直接引起细胞信号传导及新的基因转录,是临床上以血液系统受累为主的狼疮患者较常见的发病机制,治疗难度较大。在国内,自身免疫相关性血小板减少的一线治疗包括静脉注射丙种球蛋白和激素,其中激素是主要的一线治疗药物。糖皮质激素对50%~80%的患者有效,减量后易复发,仅10%~30%的患者可维持缓解;且长期应用易出现继发感染、消化道出血、股骨头坏死等不良反应,使患者无法耐受。近期国内王敏、冯非儿、王谦明等学者的相关临床研究证实对于一线治疗方案失败或无效,并且血小板严重降低(<30×109/L)、伴有出血症状或有出血风险的患者需要选择二线治疗药物[4]。多数患者在足量激素治疗时血小板计数提升明显,减量后血小板计数下降,而目前临床上常用的免疫抑制剂如硫唑嘌呤、环磷酰胺等因存在诸如性腺抑制、骨髓抑制、肝肾功能损害等药物不良反应,在继发血液系统损害的狼疮患者治疗中受到限制。而吗替麦考酚酯通过在体内代谢转化为有活性的霉酚酸,抑制了淋巴细胞的活化增殖,而其他组织细胞代谢则不受该药物的影响,因此吗替麦考酚酯可选择性地抑制淋巴细胞增殖和抗体生成,同时减少淋巴细胞表面黏附分子的表达[5]。已证实该药物对系统性红斑狼疮、难治性自身免疫性血小板减少性紫癜及重型再生障碍性贫血[6]均有一定的治疗效果。该药物常与糖皮质激素等免疫抑制剂联合应用,以提高疗效。本研究结果显示,治疗6个月后患者血小板明显升高(P<0.05),补体C3上升,红细胞沉降率(血沉)、C反应蛋白较治疗前明显下降(P<0.05)。提示吗替麦考酚酯能有效控制系统性红斑狼疮血液系统损害,减少狼疮复发,帮助糖皮质激素减量。该药物对骨髓抑制轻、无需监测血药浓度,安全系数高,不良反应少。

综上所述,吗替麦考酚酯可作为临床上治疗系统性红斑狼疮合并血小板减少症的一个选择,值得临床推广。但本研究为回顾性分析,仍存在一定的缺点,需要通过大样本、多中心的前瞻性随机对照临床试验来确定。

[1] 栗占国,朱平.凯利风湿病学[M].北京:北京大学医学出版社,2015: 1357-1369.

[2] 刘栩.系统性红斑狼疮血小板减少的治疗及研究进展[J].中国处方药,2005,3(9):12-17.

[3] 蒋明.风湿病学[M].北京:科学出版社,1995:1001-1004.

[4] 王敏.霉酚酸酯治疗激素无效成人免疫性血小板减少症的临床研究[J].临床血液学杂志,2016,29(3):192-196.

[5] Allison AC,Eugui EM.Mycophenolate mofetil and its mechanisms of action [J].Immunopharmacology,2000,47:85-118.

[6] 张日文.吗替麦考酚酯联合糖皮质激素治疗难治性特发性血小板减少性紫癜[J].广东医学,2009,30(1):128-129.

R593.24 文献标识码:B 文章编号:1671-8194(2017)23-0175-02