小麦新品种淮麦38的选育及育种思路浅析

王永军,李海军,李丽丽,孙苏阳

(徐淮地区淮阴农业科学研究所/中国农业科学院矮败小麦育种技术创新中心(淮安),江苏淮安223001)

小麦新品种淮麦38的选育及育种思路浅析

王永军,李海军,李丽丽,孙苏阳*

(徐淮地区淮阴农业科学研究所/中国农业科学院矮败小麦育种技术创新中心(淮安),江苏淮安223001)

‘淮麦38’是徐淮地区淮阴农业科学研究所选育的小麦新品种,表现高产、早熟、抗寒、抗倒等优点,于2015年通过江苏省农作物品种审定。介绍了‘淮麦38’的选育过程、特征特性及产量表现,并对江苏淮北地区的小麦育种思路进行了探析。

小麦;育种;淮麦38

江苏小麦常年种植面积在220万公顷左右,是仅次于水稻的第二大粮食作物,对全省乃至全国粮食生产具有重要意义[1]。建国以来,伴随小麦新品种的培育及生产上主推品种的大面积更替,小麦产量得到大幅度提高,特别是进入20世纪80年代以来,淮北小麦单产由3000 kg/hm2提高到目前的5400 kg/hm2。虽然小麦单产取得了很大的提高,但是由于我国人多地少,并伴随着人口快速增加以及经济的快速发展,必然会使部分耕地被占用,粮食生产形势依旧严峻,因此在有限的耕地面积上,只有通过单产的提高,才能保障我国粮食安全[2,3],因此提高品种的单产水平依旧是小麦育种工作的重要目标。江苏的主要种植制度是稻麦两熟制,茬口衔接紧成为制约两熟制高产特别是小麦高产的一个重要因素,前茬作物的晚播/栽都会对后茬作物造成不利影响,难以实现稻麦周年高产[4]。如水稻收获期遇连阴雨,则更是严重影响小麦播种期,部分地区小麦在12月份才能播种。因此,生产上需要高产、适宜晚播、熟期较早、抗寒及抗倒春寒能力好的小麦品种。

‘淮麦38’(原名淮核00134)是江苏徐淮地区淮阴农科所以太谷核不育基因利用冬春轮回群体选育的半冬偏春性中早熟、高产、抗寒及抗倒春寒、抗倒伏小麦新品种,于2015年通过江苏省农作物品种审定委员会审定,审定编号:苏审麦201506。本文对‘淮麦38’的选育过程、特征特性及产量表现进行综合评价,并对淮北小麦品种的育种思路进行了分析,以期为‘淮麦38’的大面积推广应用及今后小麦品种选育提供指导。

1 品种选育经过

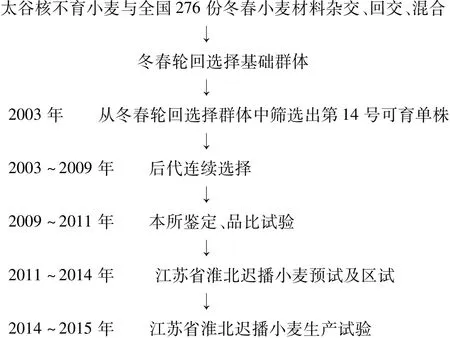

1987年,本所从全国14个省市征集了276份冬春性育种材料,利用太谷核不育基因组建了一个冬春小麦轮回选择群体,经过近30年的轮回选择,取得了较好的效果。

针对江苏淮北小麦生产中存在的问题,课题组加强对高产、早熟、抗寒及抗倒春寒等几个主要农艺性状的选择力度。2003年从群体中筛选出第14号可育株,该可育株后代表现综合性状好,产量结构协调,穗整齐,秆矮。2009年夏收时,该可育株后代共混收25个株系参加当年鉴定试验,2010年从中筛选出10个品系参加当年品比试验。其中‘淮核00134’表现苗期长势稳健,春季两极分化快,抗寒性好、抗倒春寒能力强;秆矮,抗倒性好,穗层整齐,成穗数多;籽粒灌浆速度快,熟相好。在连续两年的鉴定、品比试验中产量均较对照‘淮麦18’增产显著。2011~2015年参加江苏省淮北迟播小麦预试、区试及生产试验。

‘淮麦38’品种选育过程如下:

2 淮麦38特征特性

淮麦38属半冬偏春性中早熟多穗型小麦品种,幼苗半直立,叶片深绿,分蘖力强,抗寒性好、抗倒春寒能力强。长相清秀,底脚利索,秆矮,株高78 cm左右,穗层整齐,茎秆弹性好,抗倒性较好。熟期中早,熟相较好,全生育期217 d左右。平均有效穗660万/hm2左右,穗粒数31粒左右,千粒质量40 g左右。长芒,白壳,白粒,纺锤型穗,籽粒角质,饱满度好。经江苏省农科院植保所抗性鉴定:高抗黄花叶病,中感赤霉病,感纹枯病,高感白粉病。经农业部谷物品质监督检验测试中心测定,两年区试平均结果:容重813 g/L,粗蛋白含量14.02%,湿面筋含量28.4%,稳定时间5.85 min,硬度指数50.9。

3 淮麦38产量水平

2012~2013年度参加江苏淮北迟播小麦区试,平均产量7217.4 kg/hm2,比对照郑麦9023增产7.27%,差异极显著,较对照淮麦20增产0.7%,差异不显著;2013~2014年度参加江苏淮北迟播小麦区试,平均产量8192.25 kg/hm2,比对照郑麦9023增产10.97%,差异极显著,较对照淮麦20增产3.32%,差异极显著;2014~2015年度参加江苏省淮北迟播小麦生产试验,平均产量7768.65 kg/hm2,比对照淮麦20增产6.0%。淮麦38产量潜力大,最高产量达10 413.15 kg/hm2。

4 品种选育思路

4.1 紧贴生产实际,制定育种目标

育种目标是否适当是决定育种工作成败的关键[5]。因此育种单位必须根据当地生产实际需求、种植制度等因素制定育种目标,使育成品种易被市场接受,便于转化应用,形成现实生产力。课题组根据目前淮北地区生产上需要早熟、耐迟播、高产、抗寒及抗倒春寒能力强小麦品种的实际开展育种工作,选育的淮麦38属半冬偏春性中早熟小麦品种,产量高,正常年份产量在7800 kg/hm2以上,最高产量可达10 413.15 kg/hm2;抗寒及倒春寒能力强。2016年,淮麦38顺利实现了成果转化,得到了市场认可。

4.2 加强育种方法的创新

近年来,国内外小麦育成品种在主体性状上没有取得大的突破,造成这个问题的原因是多方面的,但一直采用常规杂交育种方法是其原因之一[6]。轮回选择育种是利用我国独有的太谷核不育小麦,以遗传基因丰富的群体为基础,通过周期性的反复异交和选择,打破不利基因连锁,集结有益基因,不断提高基因重组体,使群体得到改良的一种创新育种方法[7,8],能完成常规育种1~2次有限杂交很难实现的多基因累加效应。本所于1987年参加全国太谷核不育小麦研究与利用协作组,是国内最早开展轮回选择育种的单位之一,又在江苏最早引入矮败小麦开展轮回选择育种。经过多年的努力,并利用淮安地处我国南北分界线的区位优势,将冬春麦杂交与轮回选择相结合,并取得了一定的成绩,先后选育出淮麦19、淮麦23、淮麦24等7个淮麦系列小麦品种,并有多个新品系参加国家、江苏省、安徽省区试及生产试验。

4.3 加强小麦资源收集、鉴定、利用

目前小麦育成品种的亲本材料往往都集中在少数骨干亲本上,导致品种间的遗传基础狭窄,同质化现象明显。如淮北品种大部分来源于郑州891[1],因此要加强小麦种质资源的收集、鉴定工作并加以充分利用。轮回群体是一个开放的动态基因库,只有源源不断引入经过鉴定的符合育种目标的优良种质资源,才能不断丰富轮回群体的遗传基础,有利于有益微效基因的重组累加,为选育出优良的品种奠定基础。本所每年通过资源交流收集小麦种质资源,如淮南、湖北等地的抗赤霉病春性/弱春性品种、北方的强筋、高产、稳产性好的冬性/半冬性品种;并通过国际合作项目从国外引入与我国品种遗传基础差异较大的种质资源,并加大对引入资源的农艺性状和抗病性的鉴定工作,将符合育种目标的资源导入轮回群体,以不断丰富轮回群体的遗传基础。

4.4 加强抗病抗逆性选择

近些年来,由于极端天气、病害流行等因素,对小麦品种综合抗性有了更高的要求。如2015,2016年江苏小麦播种前后持续连阴雨,导致小麦播期严重推迟或播种后出现渍害;以及2015,2016年赤霉病大发生,导致部分地区小麦严重减产及小麦品质下降。因此,在保证高产的同时,必须加强品种抗病抗逆性的选择。针对赤霉病发生频率有所提高,发生范围逐渐从长江中下游麦区向黄淮麦区扩张的趋势,近几年课题组选用长江中下游麦区赤霉病抗性较好的春性/弱春性品种(这类品种往往株型较为松散,株高较高,有效穗数较少,抗倒性较差)与黄淮麦区丰产性较好的半冬性/冬性品种(这类品种产量水平较高,植株较矮,穗数较多,株型较为紧凑,但对赤霉病的抗性普遍较差)为亲本,组建抗赤霉病冬春轮回群体,经过几轮的选择,群体中可育株普遍结合了南北方品种的优点,即在对赤霉病保持较好抗性的同时,农艺性状也较为理想,效果已初步显现。如小麦新品系淮麦40(淮核12013)参加2016~2017年度国家/安徽生产试验,中抗/高抗条锈,慢/免疫叶锈,高抗/中感纹枯病,在安徽两年区试中鉴定为中抗赤霉病,并且熟期较早,主要指标达强筋小麦品质标准。

4.5 加强优良农艺性状选择

一个好的品种必须具备优良的农艺性状。高产品种必须协调个体与群体间的关系,构建合理群体,注重产量三因素协调发展。研究表明,产量三因素与产量均呈正相关,但是三因素间呈负相关[3,9,10]。要协调好产量三因素的关系,淮北地区小麦应在保证穗数的基础上(以600万~675万/hm2为宜),提高穗粒数以及粒重。品种的穗数过多,一方面会使穗粒数和粒重明显下降,影响产量;另一方面叶片易遮蔽不利于光热的利用,并有利于病害的发生和加大倒伏的风险。株型较紧凑,叶片上挺,叶色深绿的品种能充分利用光能,易获得高产。半矮秆(70~85 cm),茎秆弹性好,品种抗倒伏能力较强,可以降低因大风等恶劣天气对产量的影响。淮北麦区小麦灌浆时间较短,因此也应加强对抽穗扬花早,灌浆速度快等优良性状的选择。淮麦38均具有以上优良的农艺性状,这将有利于其大面积推广应用。

[1] 顾克军,杨四军,张恒敢,等.江苏淮北地区小麦品质现状、问题及专用小麦发展对策[J].中国农学通报,2003,19(1):99-100,107.

[2] 田纪春,王延训.超级小麦的育种策略与实践[J].作物杂志,2005(4):67-68.

[3] 邵 慧,夏中华,金彦刚,等.江苏淮北地区的13个主导小麦品种产量构成因素分析[J].江苏农业科学,2015,43(8):91-93.

[4] 夏中华,金彦刚,杨永乐,等.小麦明麦2号的选育、特征特性及栽培要点[J].江苏农业科学,2015,43(7):83-84.

[5] 姚金保,姚国才,杨学明,等.江苏省小麦育种的现状、存在问题与发展对策[J].江苏农业科学,2002(4):11-12.

[6] 刘秉华,杨 丽,王山荭,等.群体改良工具:从太谷核不育小麦到矮败小麦[J].作物杂志,2000(4):33-34.

[7] 刘秉华,杨 丽.矮败小麦及其在矮化育种中的应用[J].中国农业科学,1994,27(5):17-21.

[8] 刘秉华,杨 丽,王山荭,等.矮败小麦群体改良的方法与技术[J].作物学报,2002,28(1):69-71.

[9] 唐 进,吉 剑,林昌明,等.苏中地区小麦产量构成因素分析及高产栽培途径[J].安徽农学通报,2013(13):46-47.

[10]王继滨,李凤云,李红芹,等.黄淮冬麦区旱地区试小麦产量与产量三因素通径分析[J].中国农学通报,2005,21(1):142-143,162.

The Breeding of New Wheat Variety Huaimai38 and Breeding Ideas

WANG Yongjun,LIHaijun,LILili,SUN Suyang*

(Huaiyin Institute of Agricultural Sciences in Xuhuai Region,Dwarf-male Wheat Breeding Technology Center of Chinese Academy of Agricultural Sciences(Huaian),Huaian,Jiangsu 223001,China)

Wheat cultivar Huaimai38 with high-yield,early-maturity,cold-resistance and lodging resistance was bred by Huaiyin Institute of Agricultural Sciences in Xuhuai Region.Huaimai38 was certified and released to commercial production by Jiangsu Provincial Crop Varieties Appraisal Committee in 2015.The breeding process and characteristics of Huaimai38 were analyzed,and the breeding ideas were elementary explored in order to provide the basis for the future wheat breeding.

wheat;breeding;Huaimai38

S512.103.2

A

1001-5280(2017)05-0474-03

10.16848/j.cnki.issn.1001-5280.2017.05.04

2017-04-27

王永军(1979-),男,硕士,副研究员,主要从事小麦育种与栽培研究。*通信作者:孙苏阳,研究员,主要从事小麦育种与栽培研究。

江苏省现代农业重点项目(BE2016340);淮安市重点研究计划—现代农业(HAN2015007);淮安市创新能力建设—持续支持类(HAP201585);淮安市创新能力建设——产学研类(HAC201607)。