城市化、市场化与劳动收入占比演变

——兼论劳动收入占比“U型”演变规律的成因

张松林 樊士德 杨 飞

(南京审计大学 经济与贸易学院,江苏 南京 211815)

财贸研究2017.8

城市化、市场化与劳动收入占比演变

——兼论劳动收入占比“U型”演变规律的成因

张松林 樊士德 杨 飞

(南京审计大学 经济与贸易学院,江苏 南京 211815)

通过构建统一的新兴古典经济学模型,运用超边际分析方法对城市化与市场化过程中劳动收入占比演变规律进行系统分析,在此基础上阐释了城市化进程与市场化过程中劳动收入占比“U型”演变规律。研究表明:随着城市化与市场化的不断推进,当分工结构处于“不完全城市化”阶段时,劳动收入占比与城市化水平成正向关系,与市场化水平成负向关系,前者的正效应随着市场化水平的提高而减小,后者的负效应在市场化水平越低时越大;当分工结构处于“完全城市化”阶段时,若市场化水平足够低,则随着城市化水平的提高劳动收入占比会下降,反之亦然,因而劳动收入占比与市场化水平成负向关系;而劳动收入占比会随着“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段的转变而显著提高。

城市化; 劳动力流动; 市场化; 劳动收入占比

一、引言及相关文献回顾

改革开放以来,中国坚定地走市场化道路,不断地深化市场经济体制改革,这从根本上推动了中国经济的长期快速增长。然而经济快速发展的同时,中国的劳动收入占比却出现了长期下降的趋势(李稻葵 等,2009;罗长远 等,2009),以致改革的丰硕成果并未能够充分、均等地惠及广大劳动者群体。

Kaldor(1961)基于新古典框架将劳动收入占比与资本产出比联系起来,揭示出这样一个典型事实:经济处于均衡状态时,劳动收入占比将趋于稳定。然而实证研究表明,只有英美等发达国家劳动收入占比相对保持了稳定(Krueger,1999;Bentolina et al.,2003),而发展中国家劳动收入占比却呈现普遍下降的趋势(Harrison,2005;Shastri et al.,2005)。这是因为:较之发达国家,发展中国家并不满足新古典分析框架的适用条件——高度有效的市场和不变的市场出清均衡状态。

之所以会出现上述情况,本文认为可能原因在于:中国作为发展中国家,具有的市场化水平低和城乡二元分割这两个典型特征,具体表现在如下两个方面:

一方面,在中国经济发展过程中,也伴随着市场化水平由低到高的逐次演进,这极大地影响了城市化进程中微观主体的决策行为,进而影响了其劳动收入。目前,研究市场化对劳动收入占比演变影响的文献主要是从民营化或私有化的角度展开(Azmata et al.,2007;罗长远 等,2009;张杰 等,2012)。这些研究虽然有利于深入理解市场化对劳动收入占比演变的影响,但多停留在实证分析的层面,并未能够提供一个统一的理论分析框架,以至于令研究者难以深入把握这种影响的具体演变路径及其形成机制。

另一方面,不稳定的市场出清均衡状态,在中国最突出表现便是城乡二元分割背景下农村剩余劳动力无限供给。这使得中国经济在较长发展过程中都将伴随着农村劳动力持续向城市转移。目前,已有较多文献着重从这一点切入来研究中国劳动收入占比下降的问题,如李稻葵等(2009)、姜磊等(2012),但是这些文献忽视了微观主体的决策行为及微观主体之间经济行为的相互作用,因此缺乏必要的微观基础。即使有部分文献从微观层面入手展开了研究,往往也只是通过赋予发展中国家更强的异质性来构建劳动收入占比演变的微观基础(伍山林,2011),而对城乡二元分割这一重要背景给予的关注不够。实际上,随着改革开放的进行,中国大地上出现了人类史上规模最大的农村劳动力流动,即“民工潮”现象,这些农村劳动力的转移是为了获得更高的收入,而城乡二元分割决定了这一转移只能是“候鸟式”的。因此,对中国劳动收入占比进行深入解析便不能忽视因城乡二元分割所引起的劳动力转移。从理论上看,农村劳动力向城市转移就是城市化的过程,所以学界把中国这种农村劳动力转移所引起的城市化称之为“不完全城市化”。本文认为,这种“不完全城市化”是导致中国劳动收入占比不断下降的核心因素。目前已有文献意识到这一点,如张松林等(2014)、张松林(2015)。因而,从上述角度入手完善理论分析框架,将有助于认识中国劳动收入占比下降的成因及其未来演变趋势。

综上分析,作为发展中国家,研究中国劳动收入占比演变规律时有两个因素需要重点考虑:一是市场化,二是城市化。然而,目前鲜有文献在研究劳动收入占比演变规律时将两者纳入同一理论框架。为此,本文试图把市场化和城市化纳入同一理论框架,在此基础上系统地分析城市化与市场化过程中劳动收入占比演变的内在机制。与现有文献相比,本文的不同之处在于:(1)在统一的理论框架下分析城市化与市场化对劳动收入占比演变的影响,并厘清两者在影响劳动收入占比演变方面相互之间的作用机制;(2)从城市化与市场化的角度来解释劳动收入占比“U型”演变规律;(3)以协调推进城市化与市场化为切入点提出改善劳动收入占比水平的政策含义。

二、分析思路与研究框架

本文分析是以农村劳动力转移到城市厂商的工厂工作进行展开的。在这一过程中微观主体的决策分别为:对于农村劳动力而言,需要决定是否向城市转移,同时在向城市转移过程中,需要决定以何种方式进行转移,是选择兼业方式还是全职方式;对于城市厂商,则需要决定以何种方式来招聘农村劳动力,同时还要决定招聘多少农村劳动力。根据农村劳动力的决策结果,若选择兼业方式转移到城市,说明并未完全从农村分离出来,城市仅仅是一个临时工作与生活的地方;如果选择全职方式转移到城市,说明已完全融入城市的工作与生活,实现了市民化。本文将农村劳动力选择兼业方式转移到城市的过程称为“不完全城市化”,将农村劳动力选择全职方式转移到城市的过程称为“完全城市化”。上述两种城市化分别对应不同的分工结构,都是分工结构演进的结果。

在本文模型中,市场化的推进表现为:对商品和要素的生产准入、价格及销售渠道等方面管制的逐步放开,商品和要素的供求数量及价格更多地由市场所决定。这也意味着交易效率的不断提升(或单位交易成本的不断下降)。由新兴古典经济学可知,分工结构的演进要求交易效率达到一定水平。而交易效率的高低由市场化水平所决定,即市场化水平的提高表明交易效率也随之提高。因此,市场化的推进可通过提高交易效率来促进分工结构的演进,进而推进城市化进程。但随着市场化的推进,出现何种分工结构则取决于农村劳动力与城市厂商的相互决策。在农村劳动力与城市厂商相互决策的过程中,两者在劳动力市场上的“谈判能力”起着决定作用,即谁的“谈判能力”更强,谁的决策直接决定形成何种分工结构,从而决定何种城市化阶段的出现。目前,已有文献从劳资谈判能力的角度来研究劳动收入占比演变问题,如Blanchard et al.(2003)、Bental et al.(2010)等。最后,本文试图在具体的城市化阶段(对应具体的分工结构)中研究劳动收入占比的演变规律。

三、基本模型设定与求解

(一)基本模型设定*在不做出说明的情况下,模型设定主要参考新兴古典经济学的相关基础模型,具体可参见杨小凯(1998,2003)的研究。在具体的设定形式上,本文参考了张松林等(2014)、张松林(2015)的研究,并根据本文研究的问题加以修正。

基于以上分析思路,假定在一个拥有城市和农村的经济体中存在两种可供生产和消费的产品:一为农产品A,一为非农产品M,农产品A在农村中生产,非农产品M在城市中生产。其中,非农产品M在生产过程中必须投入一种中间产品或参与生产环节I。所有的经济主体既是消费者又是生产者,作为消费者,必须消费农产品A和非农产品M;作为生产者,农村中的经济主体既可生产农产品A,也可到城市中去从事I的生产,城市中的经济主体为城市厂商(令其总量为P,P为常数),只生产非农产品M,并从农村中雇佣农村劳动力来从事I的生产。在劳动力市场中,城市厂商与农村劳动力之间的“谈判能力”主要受到两个方面因素的影响:(1)从劳动力市场的供求角度来看,只要存在农村剩余劳动力,城市厂商在劳动市场上的“谈判能力”就比农村劳动力强;(2)从制度的角度看,户籍等制造城乡分割的制度削弱了农村劳动力的“谈判能力”。而在模型中,均衡分工结构由“谈判能力”更强的经济主体决定。由此,设定I的生产函数为:

I*=Max0,LI-c

(1)

参考Cheng et al.(2006)研究,农产品A与非农产品M的生产函数分别设定为:

(2)

在以上各式中,I*、A*和M*分别表示I、A和M的生产量,LI、LA和LM分别表示I、A和M在生产过程中投入的劳动量,Az和As分别表示农产品自给量与供给量,Mz和Ms分别表示非农产品自给量与供给量,正数b和a分别表示农产品和非农产品的生产率,c(c∈(0,1))表示I的固定学习成本。假定每个经济主体的劳动禀赋为1,则每个经济主体的预算约束如下式所示:

PAAs-Ad+PMMs-Md=0

(3)

其中,Ad和Md分别表示农产品和非农产品的需求量,PA和PM分别表示农产品和非农产品的价格。假定农村中的经济主体均为同质,总量为N(N为常数)。根据本文研究需要,在分工结构演进过程中需要重点考虑以下几种经济主体:一是AM,表示在农村中自给自足经济主体,借鉴杨小凯(2003)的研究办法*杨小凯(2003)指出,那些自给自足的经济主体看起来像失业,因为他们不能在市场上找到工作。,本文将AM看作是农村剩余劳动力;二是A

M,表示在农村中专业生产农产品,并在市场上通过卖出农产品来购买非农产品的经济主体,AM可被看作是“专业农民”;三是LIAM,表示从农村转移到城市厂商工厂从事I生产并获得工资,使用工资购买所有消费品,经济主体选择全职方式转移到城市,本文称之为“全职工人”;四是ALIM,表示在自给自足农产品之后,转移到城市厂商的工厂从事I的生产以获得工资,并用工资购买M,这类经济主体选择兼业方式转移到城市,本文称之为“兼业工人”;五是MALI,表示在生产非农产品M的过程中雇佣农村劳动力生产I,并通过卖出非农产品M购买农产品A,这类经济主体即为城市厂商。因而,此时可以假设所有经济主体的效用函数为:

U=Az+kAdMz+kMd

(4)

其中,k为产品市场的交易效率系数。交易效率与单位交易成本互为反向关系,具体为:如用1-k(k∈(0,1))表示在产品市场中交易双方完成交易所产生的单位交易成本,此为这一交易过程的交易效率。因此,在交易过程中农产品的买方实际所得为kAd,非农产品的买方实际所得为kMd。同样也可设定劳动市场的交易效率系数为k。

(二)基本模型求解

由上述分析可知,共有5种经济主体,农村4种经济主体分别为:AM、AM、LIAM、ALIM,城市为MALI。根据以上模型设定,下面将对这几种经济主体的具体决策进行求解。例如,经济主体AM的具体决策*其它经济主体的具体决策都可这样得到,不再赘述。为:

(5)

以上最优化可求得经济主体的均衡效用为:

(6)

同样运用以上步骤可求出经济主体AM的一些决策均衡解,具体包括:A的供给量、M的需求量、M的间接效用,则可以分别表示为:

(7)

(8)

(9)

(10)

四、城市化与市场化过程中劳动收入占比演变分析

五种经济主体的相互决策可形成许多种分工结构。根据张松林等(2014)的研究,同时结合本文的研究需要,下文将选择以下两种分工结构展开研究:①结构A,该结构包括经济主体AM、AM、ALIM和MALI;②结构B,包括经济主体AM、LIAM和MALI。已知ALIM属于“兼业工人”,而LIAM属于“全职工人”,因此结构A中的城市化属于“不完全城市化”,结构B中的城市化属于“完全城市化”。为了考察不同的城市化对劳动收入占比演变的影响,这里设定结构A中“兼业工人”数量为ε,结构B中“全职工人”数量为φ。由于经济主体数量不变,“兼业工人”数量ε的增加意味着“不完全城市化”程度的提高,而“全职工人”数量φ的增加就意味着“完全城市化”程度的提高。由于本文重点研究市场化与城市化过程中劳动收入占比演变规律,所以在下面数值模拟过程中重点解析市场化与城市化对劳动收入占比演变的影响。根据研究需要,参考张松林(2015)相关研究,具体参数赋值如下:a=5,b=2,c=45,N=1000,P=100。

已知结构A与结构B分别对应“不完全城市化”阶段和“完全城市化”阶段,而这两种结构是否会在分工演进过程中出现,则取决于每个经济主体的行为决策。在模型中,每个经济主体都是通过选择最优的分工结构来获得最大均衡效用。由张松林(2015)的研究可知,对于农村劳动力,当交易效率足够小(小于0.23)时,则会选择结构A,当交易效率大于某一临界值(0.23)时,才会选择结构B;对于厂商,在市场化改革的过程中,为了维持劳动力市场中绝对优势的“谈判能力”,则只有动力选择结构A。因此,结构B(对应“完全城市化”阶段)的出现:一方面需要交易效率提高到足够大的值,另一方面需要农村劳动力在劳动市场中具有绝对优势的“谈判能力”。

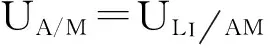

为了深入解析结构A和结构B中劳动收入占比演变的内在规律,需要计算两种结构中劳动收入占比的具体表达式。本文将劳动收入占比定义为工资总额与国内生产总值之比。根据宏观经济学的一般定义,国内生产总值指特定时期内一国境内所生产的最终产品和服务的市场价值。在模型中,两种结构中最终在市场中进行交易的产品包括A和M,因此两种结构的国内生产总值都可用这两种产品的市场价格与市场交易量乘积之和来表示。下文分别推导出结构A和结构B中劳动收入占比的具体表达式。根据本文对劳动收入占比的定义,利用以上对应的均衡解,可以求出结构A中劳动收入占比的具体表达式为:

(11)

(12)

把式(12)及相应参数的赋值代入式(11),化解可得到结构A的劳动收入占比表达式,具体为:

(13)

对式(13)求劳动收入占比对ε的偏导数为:

(14)

(15)

已知k∈(0,1),ε大于0小于N(N=1000),可得∂RA∂k<0。这说明在“不完全城市化”阶段,劳动收入占比随着市场化程度的提高而下降。因此可得:

推论1:在“不完全城市化”阶段,劳动收入占比随着“不完全城市化”程度的提高而提高,随着市场化程度的提高而下降。

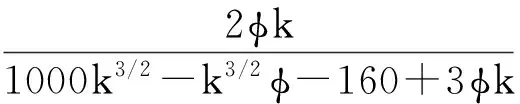

利用上述对应均衡解,可求出结构B中劳动收入占比的具体表达式为:

(16)

(17)

把式(15)及相应参数的赋值代入式(14),可得到结构B的劳动收入占比表达式为:

(18)

针对上式,求劳动收入占比对φ的偏导数为:

(19)

(20)

推论2:在“完全城市化”阶段,当市场化程度足够低时,劳动收入占比随着“完全城市化”程度的提高而下降;当市场化程度足够高时,劳动收入占比随着“完全城市化”程度的提高而提高,但劳动收入占比随着市场化程度的提高而下降。

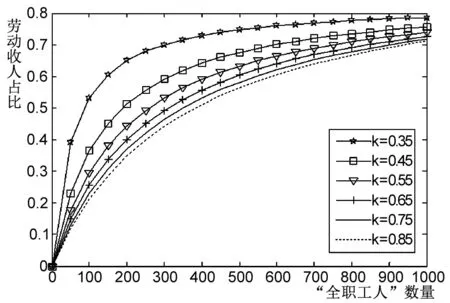

下面将对两种结构中劳动收入占比演变的具体情形进行数值模拟分析。在现实中,市场交易效率值不会过低,因为过低的交易效率导致市场难以运行,而对于正在进行市场化改革的发展中国家,其值也不会太高(张松林,2015)。张松林(2015)的研究表明,在市场化改革过程中,厂商有动力选择结构A,以此维持在劳动市场中绝对优势的“谈判能力”,但这要求k的取值大于0.25。如果k的取值小于0.25,厂商将不得不选择结构B,张松林等(2014)的研究指出,这是厂商为了节约巨额的交易成本而做出的无奈之举。例如,改革开放之前,农村户口难以转变为城镇户口,而有些属于农村户口的人却通过城市招工就可获得城镇户口(成为全职工人)。因此,如果k的取值小于0.25,那么市场经济难以运行,诸如改革开放以后的“民工潮”(“不完全城市化”的重要反映)等市场经济现象就不可能出现。又知k∈(0,1),所以在数值模拟过程中将市场交易效率设定在0.25和0.85之间,具体的取值分别为:0.25、0.35、0.45、0.55、0.65、0.75、0.85。另外,结构B是随着市场化的不断推进,由结构A演进而来(张松林,2015),所以结构B中的市场交易效率高于结构A。为此,在结构B的数值模拟中,将市场交易效率的具体取值分别设为:0.35、0.45、0.55、0.65、0.75、0.85。

根据两种结构的劳动收入占比表达式,通过数值模拟可得到结构A(对应“不完全城市化”阶段)与结构B(“不完全城市化”阶段)的劳动收入占比演变过程,具体分别如图1与图2所示。图1中,横轴和纵轴分别表示“兼业工人”数量ε和劳动收入占比。图2中,横轴和纵轴分别表示“全职工人”数量为φ和劳动收入占比。由图1可知,当取值分别为0.25、0.35、0.45、0.55、0.65、0.75、0.85时,“兼业工人”数量ε的增大对劳动收入占比的正效应越来越小;k值越小,劳动收入占比因k值的增大而下降的幅度就越大。“兼业工人”数量ε的增大,意味着“不完全城市化”程度的提高,因此可得:

推论3:在“不完全城市化”阶段,随着市场化程度的提高,“不完全城市化”程度提高对劳动收入占比的正效应越来越小,且市场化程度越低,劳动收入占比因市场化程度提高而下降的幅度就越大。

图1结构A劳动收入占比的动态演变

图2结构B劳动收入占比的动态演变

2006年中国农民工(本文称之为“兼业工人”)数量已超由城镇居民构成的传统产业工人*详见:中共中央宣传部,《理论热点面对面2006》.北京:人民出版社,2006年版。,说明2006年农村劳动力主要选择兼业方式进入城市工作,这正好对应模型中结构A的情形。已知结构B是随着市场化与城市化的推进由结构A演进而来,所以结构B中的市场化程度与城市化程度都高于结构A。根据国家统计局提供的城镇人口与总人口数据,可计算出2006年中国城市化率为44%,所以结构B中的城市化率必定大于44%。结构B中城市化率为φ(P+N),同时P=100、N=1000,所以φ大于484。对比结构A与结构B可知,在φ大于484的情况下,结构B中劳动收入占比水平远远高于结构A。由于结构A与结构B分别对应“不完全城市化”阶段和“完全城市化”阶段,因此可得:

推论4:随着分工结构的演进,劳动收入占比会随着“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段的转变而提高。

五、劳动收入占比“U型”演变规律的机理分析

由模型可知,结构A具有两个核心特征:一是“不完全城市化”的不断推进;二是市场化改革的不断推进。在“不完全城市化”深入推进方面,中国最典型的社会经济现象就是改革开放以后出现的“民工潮”现象,祝贵超等(1995)的研究指出,“民工潮”始于20世纪80年代末,20世纪90年代后规模不断扩大;在市场化改革推进方面,1992年10月中国共产党十四大决议正式确立了社会主义市场经济体制的改革目标,标志着中国真正走上市场化改革的道路,自此中国的市场化改革步伐加快,如劳动力市场在1996年实施了以国有企业职工下岗再就业为核心的改革。陆铭等(2007)指出,1996年是城市劳动力市场改革的分水岭,在随后的短短几年内中国构建了基本的市场化就业体制。基于此,本文认为中国至少从1992年开始进入结构A,即“不完全城市化”阶段*张松林等(2014)已经详细说明中国改革开放后进入结构A的具体情形。。根据国家统计局数据可知,1992年中国城市化率为27.63%,所以结构A中的城市化率最低为27.63%。结构A中城市化率的公式为ε(P+N),P=100、N=1000,所以ε的最小值为304。由图1可知,在“不完全城市化”阶段初期,当ε为304时,如果k=0.25,则劳动收入占比为0.08左右。随着城市化与市场化的推进,当k值由0.25增大到0.35时,此时ε取最大值1000,劳动收入占比也在0.08左右,而现实中ε的取值不可能有这么大,而且在“不完全城市化”阶段存在诸多抑制农村劳动力以兼业方式进入城市工作的制度与政策,如户籍制度、暂住证制度等。而由推论1可知,在“不完全城市化”阶段,劳动收入占比随着“不完全城市化”程度的提高而提高(ε值的增大,意味着“不完全城市化”程度的提高),所以当k值由0.25增大到0.35时劳动收入占比必然下降。而随着城市化与市场化的推进,当k值由0.35增大到0.45时劳动收入占比也必然下降。同样的道理,在“不完全城市化”阶段初期,当ε为304时,如果k=0.35,劳动收入占比必然下降。随着城市化与市场化的推进,当k值由0.35增大到0.45时,劳动收入占比将也是下降的。总之,在结构A中,随着城市化与市场化的推进(ε值与k值不断增大),当k值由0.25增大到0.45时,劳动收入占比不断下降。随着城市化与市场化的进一步推进,当k值由0.45增大到0.85时,劳动收入占比将趋于平稳(平稳值在0.03左右)。因此,在“不完全城市化”阶段,劳动收入占比随着城市化与市场化的不断推进而不断下降。自20世纪90年代中期以来,中国劳动收入占比不断下降的事实(罗长远 等,2009;张杰 等,2012)验证了本文的结论。

通过以上分析,结合具体原因推论1和推论3,可得出劳动收入占比在“不完全城市化”阶段不断下降的经济学解释,具体原因是:在“不完全城市化”阶段,由于市场化程度开始处于较低水平,所以市场化改革更易于推进,即市场化水平更容易得到提高;而农村劳动力以兼业方式进入城市工作,将与城市居民产生各种冲突,城市政府及居民总是想方设法来提高农村劳动力在城市就业的门槛。例如,改革开放以后,随着农村劳动力向城市转移,为了减少当地失业下岗工人在劳动力市场上同农民工的竞争,许多城市颁布了有关农民工就业的管理政策(Knight et al.,1999),这些管理政策主要以限制农民就业为主要内容,这抑制了“兼业工人”向城市的转移,也不利于城市化程度的提高。由推论1可知,在“不完全城市化”阶段,劳动收入占比随着“不完全城市化”程度的提高而提高,随着市场化程度的提高而下降。因此,以上几种情况加强了市场化对劳动收入占比的负效应,削弱了城市化对劳动收入占比的正效应。由推论3可知,市场化程度的提高将进一步削弱城市化对劳动收入占比的正效应;同时市场化的推进一般是在市场化程度处于较低水平开始的,市场化程度越低,劳动收入占比因市场化程度提高而下降的幅度就越大。

在“不完全城市化”阶段,随着城市化与市场化的不断推进,劳动收入占比会逐步下降,当城市化与市场化阶段令k值达到并超过0.45时,劳动收入占比将趋于平稳。当k值达到0.45后,“不完全城市化”阶段将可能向“完全城市化”阶段(结构B)转变,实现这一转变只需要农村劳动力在劳动力市场中具有绝对优势的“谈判能力”。如果从“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段转变,由推论4可知,这将显著提高劳动收入占比水平,从而使得劳动收入占比由下降变为上升。由图2可知,在“完全城市化”阶段,劳动收入占比随着城市化水平的提高而提高,随着市场化水平的提高而下降。然而,随着“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段的转变,城市化水平与市场化水平已经提高到较高水平,其再提高的幅度已相当有限,正如图2所示,当φ大于484时(“完全城市化”阶段φ大于484),随着城市化与市场化的不断推进,劳动收入占比在0.65左右趋于平稳。因此,随着城市化与市场化的不断推进,城市由“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段的转变,劳动收入占比也由下降变为上升,且上升到一定水平将趋于稳定。

综上所述,城市化与市场化过程中劳动收入占比“U型”演变规律的机理如下:在“不完全城市化”阶段,劳动收入占比随着城市化水平的提高而提高,随市场化程度的提高而下降;但在“不完全城市化”阶段,由于处于较低市场化水平,市场化水平更易于得到提升,然而由于存在许多导致城乡分割的制度与政策,使得城市化水平难以得到提高,这强化了市场化对劳动收入占比的负效应,削弱了城市化对劳动收入占比的正效应。而市场化水平越低,劳动收入占比因市场化水平提高而下降的幅度就越大,同时市场化水平的提高也进一步削弱城市化对劳动收入占比的正效应。这导致了城市化与市场化过程中市场化对劳动收入占比的负效应大于城市化相应的正效应,从而使得劳动收入占比不断下降。随着城市化与市场化的进一步推进,当市场化水平提高到一定临界值,且农村劳动力在劳动市场中具有绝对优势的“谈判能力”时,分工结构将由“不完全城市化”阶段演进到“完全城市化”阶段,这将引起劳动收入占比由下降变为上升。但在“完全城市化”阶段,城市化水平与市场化水平再提高的幅度已相当有限,所以劳动收入占比上升到一定水平后将趋于平稳。

六、主要结论与政策含义

本文通过构建统一的新兴古典经济学模型,运用超边际分析方法对城市化与市场化过程中劳动收入占比演变规律进行了系统分析,在此基础上解析了城市化与市场化过程中劳动收入占比“U型”演变规律。研究发现,随着城市化与市场化的不断推进,当分工结构处于“不完全城市化”阶段时,劳动收入占比随着“不完全城市化”程度的提高而提高,随着市场化程度的提高而下降,前者的正效应随着市场化程度的提高而减少,后者的负效应在市场化程度越低时越大;当分工结构由“不完全城市化”阶段演进到“完全城市化”阶段时,如果市场化程度足够低,则劳动收入占比随着“完全城市化”程度的提高而下降,反之相反,但劳动收入占比随着市场化水平的提高而下降;随着分工结构的演进,劳动收入占比会随着“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段的转变而显著提高。在此基础上,本文进一步厘清了城市化与市场化过程中劳动收入占比“U型”演变的内在机制:在“不完全城市化”阶段,劳动收入占比随着城市化水平的提高而提高,随着市场化水平的提高而下降,但市场化对劳动收入占比的负效应大于城市化对劳动收入占比的正效应,从而使得劳动收入占比不断下降,随着城市化与市场化进一步推进,当市场化水平提高到一定临界值,且农村劳动力在劳动力市场中具有绝对优势的“谈判能力”时,分工结构将由“不完全城市化”阶段演进到“完全城市化”阶段,此时劳动收入占比水平随着城市化与市场化的不断推进由下降变为上升,并在上升到一定水平后趋于平稳。

以上研究结论蕴含着丰富的政策含义,具体如下:

首先,改善劳动收入占比水平需要建立在协调推进城市化与市场化的基础上。城市化与市场化在劳动收入占比演变过程中起着重要作用,而且相互之间所起的作用密不可分,甚至只要有一方出现问题,其他一方必然也出现问题。例如,如果分工结构不能随着城市化与市场化进一步的推进,就由“不完全城市化”阶段演进到“完全城市化”阶段,那么不论多高的市场化水平与城市化水平都将无法扭转劳动收入占比下降的局面。

其次,在合理提高劳动收入占比水平方面,政策思路需要基于有效促进分工结构由“不完全城市化”阶段演进到“完全城市化”阶段来展开。分工结构由“不完全城市化”阶段演进到“完全城市化”阶段,劳动收入占比则由下降变为上升,并在上升到一定水平后趋于平稳。说明分工结构由“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段演进可有效提高劳动收入占比水平。由“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段演进,一方面需要交易效率提高到足够大,另一方面需要农村劳动力在劳动市场中具有绝对优势的“谈判能力”。因此,需要在这两个方面来制定促进分工演进的具体政策措施。

最后,在促进“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段转变方面,必须确保市场化水平提高到较高水平上。劳动收入占比由下降变为上升要求“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段转变。为了提高劳动收入占比水平,政策目标不能仅仅停留在促进“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段转变的层面。市场化水平提高能够促进“不完全城市化”阶段演进到“完全城市化”阶段,但如果提高幅度不是足够大,那么劳动收入占比不仅会随着市场化水平的提高而下降,还会随着城市化水平的提高而下降。因此,为了有效提高劳动收入占比水平,可以借助“不完全城市化”阶段向“完全城市化”阶段的转变,但这个转变必须等待时机成熟,即市场化改革足以保证市场化水平达到较高水平。

姜磊,郭玉清. 2012. 中国的劳动收入份额为什么趋于下降?基于二元经济模型的观察与解释[J].经济社会体制比较(1):211-217.

李稻葵,刘霖林,王红领. 2009. GDP中劳动份额演变的U型规律[J]. 经济研究(1):70-82.

陆铭,蒋仕卿. 2007. 重构“铁三角”:中国的劳动力市场改革、收入分配和经济增长[J]. 管理世界(6):14-22.

罗长远,张军. 2009. 经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究[J]. 中国社会科学(4):65-79.

伍山林. 2011. 劳动收入份额决定机制:一个微观模型[J]. 经济研究(9):55-68.

杨小凯. 1998. 经济学原理[M]. 北京:中国社会科学出版社.

杨小凯. 2003. 发展经济学[M]. 北京:社会科学文献出版社.

张杰,卜茂亮,陈志远. 2012. 中国制造业部门劳动报酬比重的下降及其动因分析[J]. 中国工业经济(5):57-69.

张松林. 2015. 城市化过程中市场化对劳动收入占比演变的影响[J]. 中国农村经济(1):44-57.

张松林,孙文远,程瑶. 2014. 城乡二元结构转换过程中劳动收入占比演变:兼论中国劳动收入占比下降的成因[J]. 经济评论(3):26-39.

祝贵超,黄希玲. 1995. 关于“民工潮”的思考[J]. 理论学刊(6):54-55.

AZMAT G, MANNING A, REENEN J V. 2007. Privatization,entry regulation and the decline of labor′s share of GDP: a cross-country analysis of the network industries [R]. CEPR Discussion Papers 6348.

BENTAL B, DEMOUGIN D. 2010. Declining labor shares and bargaining power: an institutional explanation [J]. Journal of Macroeconomics, 32(1):443-456.

BENTOLINA S, SAINT-PAUL G. 2003. Explaining movements in labor income share [J]. Contributions to Macroeconomics, 3(1):1101-1136.

BLANCHARD O, GIAVAZZI F. 2003. Macroeconomic effects of regulation and deregulation in goods and labor markets [J]. The Quarterly Journal of Economics, 118(3):879-907.

CHENG W, ZHANG D. 2006. Domestic and global sourcing [J].Division of Labor & Transaction Costs, 2(1):37-53.

HARRISON A. 2005. Has globalization eroded labor′s share? some cross-country evidence [R]. MPRA Paper No.39649.

KALDOR N. 1961. Capital accumulation and economic growth [J]//LUTZ F, HAGUE D. the theory of capital. New York: St.Martin Press.

KNIGHT J, SONG L, HUAIBIN J. 1999. Chinese rural migrants in urban enterprises: three perspectives [J]. The Journal of Development Studies, 35(3):73-104.

KRUEGER A. 1999. Measuring labor′s share [J]. American Economic Review, 89(2):45-51.

SHASTRI R, MURTHY R. 2005. Declining share of wages in organised indian industry(1973-97): a Kaleckian perspective [R]. Industrial Organization 0504020, Econ WPA.

Abstract: Unified neoclassical economic model is constructed, and evolution mechanism of labor income share in the process of urbanization and marketization is systematically analyzed by using infra-marginal analysis method, on which U curve evolution rule of labor income share in the process of urbanization and marketization is studied. The research shows that, with the advancement of urbanization and marketization, when division structure is in the stage of incomplete urbanization, labor income share is positively related to the degree of urbanization, and negatively related to the degree of marketization, and the former decreases with the increase of the degree of marketization, and the latter is greater when the market level is low. When division structure is in the stage of complete urbanization, if the degree of marketization is low enough, labor income share decreases with the improvement of urbanization, and vice versa, but labor income share is negatively related to the degree of marketization. The labor income share is significantly improved with the change of incomplete urbanization to complete urbanization. Based on this, the U curve evolution rule of labor income share in the process of urbanization and marketization is deduced.

Keywords: urbanization; labor migration; marketization; labor income share

(责任编辑 张 坤)

Urbanization,MarketizationandEvolutionofLaborIncomeShare:ConcurrentlyDiscusstheCausesoftheUCurveofLaborIncomeShare

ZHANG SongLin FAN ShiDe YANG Fei

(College of Economics and Trade, Nanjing Audit University, Nanjing 211815)

F244

A

1001-6260(2017)08-0001-10

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.08.001

2017-05-18

张松林(1982--),男,湖北黄石人,博士,南京审计大学经济与贸易学院副教授。 樊士德(1979--),男,江苏连云港人,博士,南京审计大学经济与贸易学院副教授,硕士生导师。 杨 飞(1983--),男,内蒙古前旗人,博士,南京审计大学经济与贸易学院讲师。

江苏高校哲学社会科学研究重点项目“劳动力流动与江苏新型城镇化协同机制研究”(2014ZDIXM016);教育部人文社会科学研究青年基金项目“城市便利性、城市人口规模与劳动力收入:理论、实证及新型城镇化背景下的政策研究”(16YJC790139);江苏省高校自然科学研究面上项目“便利性人口迁移过程中劳动力收入演变的理论与实证研究”(16KJB580005);江苏高校“青蓝工程”资助。