乡村村域空间发展规划

——以国家级传统村落黄岩半山村为例

,,

(浙江工业大学 建筑工程学院,浙江 杭州 310023)

乡村村域空间发展规划

——以国家级传统村落黄岩半山村为例

陈前虎,潘聪林,李玉莲

(浙江工业大学建筑工程学院,浙江杭州310023)

乡村村域空间发展规划是建设美丽乡村、实现乡村功能复兴的重要规划保障。当前乡村发展存在着“重短期建设,轻长远发展;重村庄聚落点建设,轻村域整体发展策划;重物质环境建设,轻经济、社会、生态文化的综合开发与推动”等突出问题。在此基础上,从作用、目标、原则、内容和技术路线等方面构建了乡村村域空间发展规划的工作框架。接着,以富山乡半山村为例,重点围绕功能定位与项目策划、空间规划、交通组织、实施保障等内容进行了应用分析。

村域规划;空间发展;半山村

随着中国城乡人口结构的根本性转变——城市化水平超过50%,乡村建设与发展成为统筹城乡发展,加快推进增长方式转变的重要途径,从国家到地方,提出了一系列有关支持新农村与美丽乡村建设的政策措施。学术界对乡村发展建设与规划的研究也日益丰富和多元化。

国外在乡村生产、生活、生态的土地利用,乡村传统风貌保护和景观设计三个层面已经有了相对系统成熟的研究[1-4];国内学者近年来围绕新农村建设、乡村旅游等热点问题[5-8],在乡村发展规划建设的理论体系、存在的问题以及解决对策等方面做了大量探索[9-15]。但从村域视角系统探索村庄发展的动力机制、空间组织与实施保障措施的相关研究相对缺乏,不利于乡村地区的全面与可持续发展。本文结合已有研究,以国家级传统村落黄岩半山村为例,对乡村村域空间发展规划理论与实践进行探索,以期为当前如火如荼的乡村建设工作提供启示和参考。

一、当前乡村发展建设存在的问题

在当前我国快速推进的乡村建设发展中,存在以下三大问题:

从时间视域看,重短期建设,轻长远发展。规划对乡村发展起长期指导性作用,但一些地方的规划只注重乡村短期形象建设,忽视长远战略性资源的保护谋划。如过度重视建筑外立面改造、村庄标志或景观小品的建设,忽视对乡村聚落风貌、农田景观、山水格局的统筹保护与开发利用,从而可能使乡村规划与建设流于表面,难以可持续推动。

从空间视域看,重村庄聚落点建设,轻村域整体发展策划。当前乡村规划建设的重点大都放在村庄聚落点层面,却忽视了村域空间资源的整体谋划和利用对于村庄未来可持续发展的推动机制,从而陷入了“就村庄论村庄”的困局,散失了“以面促点,以点带面”的乡村良性循环发展机会。

从系统视域看,重物质环境建设,轻经济、社会、生态文化的综合开发与推动。目前,乡村规划建设的重点在于改善村庄功能分区、空间物质环境与建筑景观效果等方面[16]。但由于忽视了对当地产业发展、历史人文环境以及生态自然保护的综合分析与评估利用,最终造成了“千村一面”,无法体现村庄的个性与特色。

二、乡村村域空间发展规划工作框架

乡村村域空间发展规划工作框架遵循规划基本思路方法与一般技术流程。目的在于提高规划工作的效率及其可操作性。主要包括乡村村域空间发展规划的概念、目标、原则、主要内容与一般技术路线几个方面。

(一)乡村村域空间发展规划的作用

村域空间发展规划是指一定时期内对乡村村域范围内产业发展、空间布局及建设设施的综合部署和实施保障,是乡村建设与管理的依据。它是对乡村土地资源利用和景观重构实施干预的重要手段,也是引导新农村建设发展的重要方式。规划需要从系统的视角,综合考虑社会、经济、生态效益,促进“三生”空间融合发展。

(二)乡村村域空间发展规划的目标

历史文化目标——传承文化、保护历史。以传承民间历史文化、保持传统格局、充分挖掘和弘扬物质、非物质文化遗产价值为目标,保护村域内的生态、人文与社会的格局与机理环境。

人居环境目标——以人为本、改善生活。以集约土地资源、优化综合环境、改善基础设施为目标,着力提高村民生活质量,满足村民不断提升的精神文化需求。

产业经济目标——调整产业、复兴功能。针对乡村传统产业凋敝的现实,合理调整产业结构,大力发展旅游休闲与现代观光农业,复兴乡村功能,促进经济发展,增加居民收入,实现经济和文化双赢。

社会发展目标——双管齐下、持续发展。以稳定社会结构、延续民风民俗、增强居民保护意识为目标,规划在有效保护村域风貌文化的基础上,改善村落环境,促进经济、社会发展,适应现代生活需求。

(三)乡村村域空间发展规划的原则

整体规划,共融共生:规划要从整体上对乡村的生态、生活、生产问题进行实践探索,并考虑多规融合,力促城乡一体;突出生态优先的原则,体现人与自然的融合共生。

延续风貌、彰显特色:梳理保护村域内原有景观格局、聚落风貌,延续村庄肌理与空间形态特征,充分展显村庄的个性与自身特色。

因地制宜、宜居宜游:在功能完善、要素集聚的基础上,要着力提升村民的居住品质;深入挖掘与传承村庄历史文化价值,积极引导乡村旅游业发展,体现宜居宜游的乡村特点。

(四)乡村村域空间发展规划的主要内容

村域空间规划不仅是对乡村聚落点的部署与安排,还包括从功能定位、产业规划、项目策划、交通组织与实施保障等方面,提出村域范围内生产、生态与生活的科学格局与合理布局思路,为乡村发展提供系统、持续的发展动力,提高规划方案实施的针对性与可操作性。

(五)乡村村域空间发展规划的技术路线

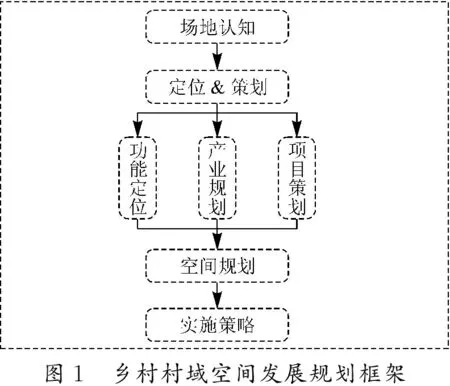

乡村村域空间规划包括任务委托、前期准备、实地调研、场地认知、规划思路、规划方案、实施策略、成果提交等工作环节(见图1)。其中,规划思路中的功能定位、产业规划、项目策划,以及与落地实施相关的空间规划和实施策略是重点。以往的实施策略偏重于规划实施的体制架构和运行机制,如成立规划实施领导小组及办公室、月度例会等,而对于如何通过更加系统有效的地域营销策略来吸引更大规模、更多元化的建设资金以促进规划持续稳定实施的思考很少,最终使规划陷于“墙上挂挂”的尴尬境地。

三、半山村村域空间发展规划案例研究

(一)现状概况与问题总结

1.半山村概况

半山村地处台州市黄岩西部山区,山水资源丰富,人文积淀深厚,对外交通便捷。全村现有总人口576人,共172户;现有耕地面积210亩,山林总面积2485亩,其中水果基地约200亩。

区位特征:半山村有黄永古道千年古驿,是温台之间的商旅驿道;作为富山乡的旅游门户客厅,拥有“一道一路一环”:温台古道、朝圣之路、美丽乡村环。

资源特征:半山村是高山生态长寿名村,森林覆盖率高达81%,是名副其实的“天然氧吧”;作为著名的溪谷石寨梨花胜境,村内梯田、山谷、梨树、竹林遍布,自然生态要素丰富多样。

场地特征:半山村自然环境优美,群山环抱,逐水而居,村落格局错落有致;其历史悠久,村域内有古道、古桥、古树、古建筑和古庙,历史底蕴深厚;乡村民俗代代相传,居于城市之外,隐逸半山之上。

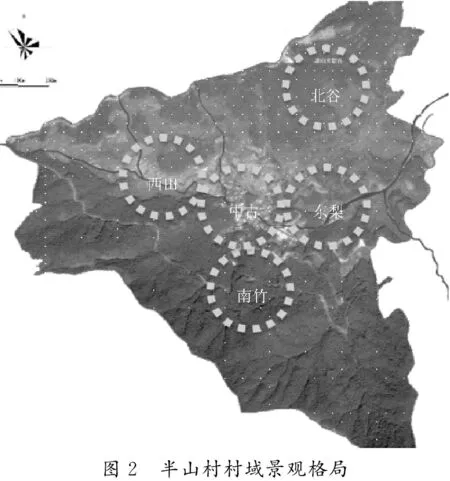

景观格局:半山村属于典型的山谷滨水型村落,其北有富山裂谷,南有养生竹林,西有错落梯田,东有暗香梨花,依据“山—水—田—园”的自然环境,形成了北谷、南竹、西田、东梨的景观格局(见图2)。

2.现状问题总结

景村联动乏力:尽管半山村紧挨富山大裂谷景区东南侧,但景区客流主要集中在西侧;黄岩西部旅游发展松散,未形成统一品牌,且半山村旅游产品体系不足,对景区客流吸引力不够,旺季接待能力不足,致使景村之间缺乏相应的联动效应。

资源利用不足:半山村资源优势未转化为竞争优势,村庄整体缺乏活力,其深厚的的文化积淀也未转化为其经济发展的动力;产品经营意识不足,宣传推广不力。

资金人力有限:村落保护和发展缺乏足够资金,开发辐射能力有限,基础设施等硬件条件滞后,旅游服务接待能力十分有限;村内以老人、小孩和妇女居多,村庄开发建设面临严重的人才与劳动力瓶颈。

(二)功能定位与策划

1.功能定位

随着居民消费能力和生活方式的不断转变,乡村旅游需求日趋旺盛,但缺少针对性的深度开发。本文通过对客群社会阶层定位、客源市场定位的分析,提出半山村域开发总体的功能与主题形象定位。

客群社会阶层定位。中年精英阶层——中国经济持续30多年的高速增长,造就了中国的富裕阶层,主要以中年人为主。他们已成为中国财富阶层的主流,中年精英阶层更注重生态环境、体育运动、家庭娱乐等相关产业多元化结合的养生休闲模式;青年时尚一族——青年客群的休闲市场,主要针对事业顺利或家庭富裕的青年人群。在风景名胜区度假,实现二人浪漫以及郊游娱乐,是青年人群度假休闲的主要动机,其更喜欢动感、刺激、欢乐、有品质的度假产品;老年养生客群——中国正在逐步迈入老龄化社会,养老的模式将逐渐向社会养老、自我养老或者复合型养老的模式转变。尤其是在风景优美的度假区养生康体、种花养草、安度晚年,将是多数有经济积累的老人的第一选择。

客源市场定位。核心客源——指以黄岩区为中心的台州市内及周边市县客源市场;辐射客源——指以黄岩区、台州市为中心的温州、宁波等浙江省周边区域;潜在客源——指长江三角洲以及海西区等经济发达城市。

功能与主题形象定位。提出“隐逸心上谷,寻迹梨下村”作为半山的主题形象和旅游营销口号,其功能定位为:以乡村休闲旅游和生态居住为发展方向,挖掘梨花胜境,隐逸半山村落特色品牌,将其建设成为一个以古道文化为底蕴,以自然山水、谷地花海为特点,以生态休闲为主要旅游特色的山地型传统村落,打造“隐”“逸”结合、独具空间特色和文化特色的魅力乡村;打造台州市首个以乡村体验和休闲度假为主要内容,以山区康体养生为主打产品,面向台州及周边的中高端乡村旅游度假综合体。

2.产业规划

半山村一直以农家旅游、高山果蔬、高山笋竹为其主导产业。规划依托原有产业与半山古驿道文化,重点发展“旅游+”产业:通过旅游景观与农业发展相结合,重点发展农业旅游,如结合梯田和梨园已成立半山农业旅游开发公司;通过开发传统文化资源,重点发展文化旅游,如结合传统建筑的保护性改造,开发民宿、半山书院等项目;通过与企业联合建立自然环境保护基地,重点发展生态旅游,如与当地民营企业合作,共同开发村域内的富山大裂谷景区。

3.项目策划

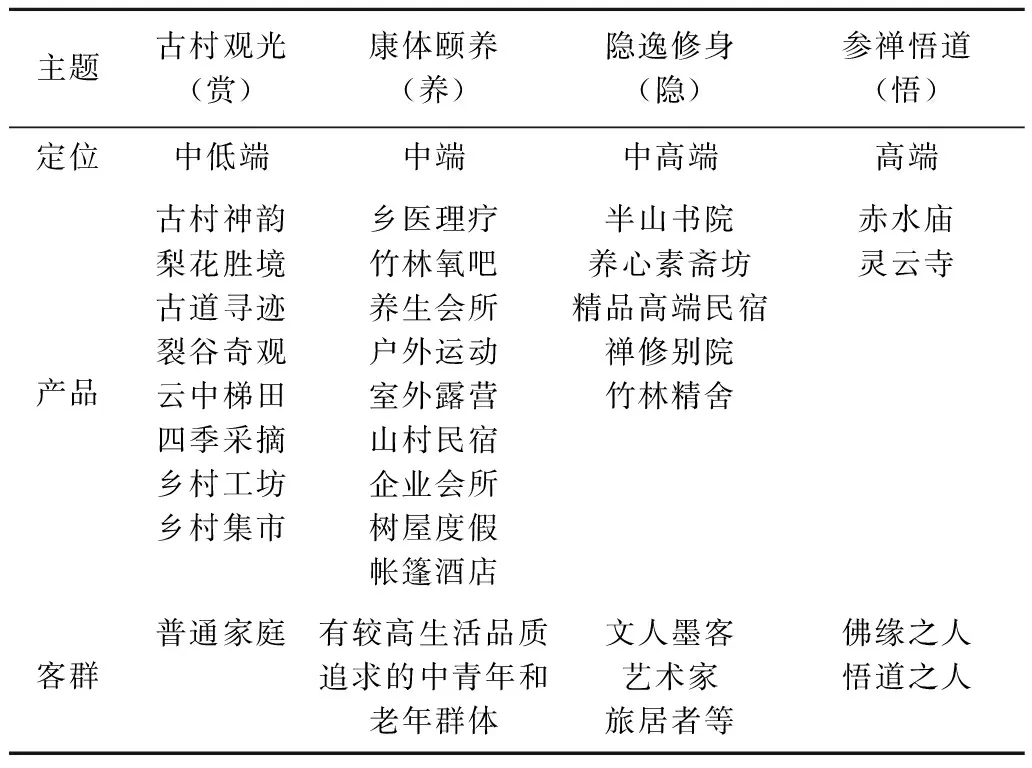

根据上述功能定位及产业规划,结合资源要素的时空分布特征,提出半山村村域空间发展具体的项目策划,从而激发半山村旅游活力,吸引不同收入阶层、年龄阶段的客群(见表1)。

表1 半山村村域空间发展项目策划

(三)空间规划

1.村域空间布局

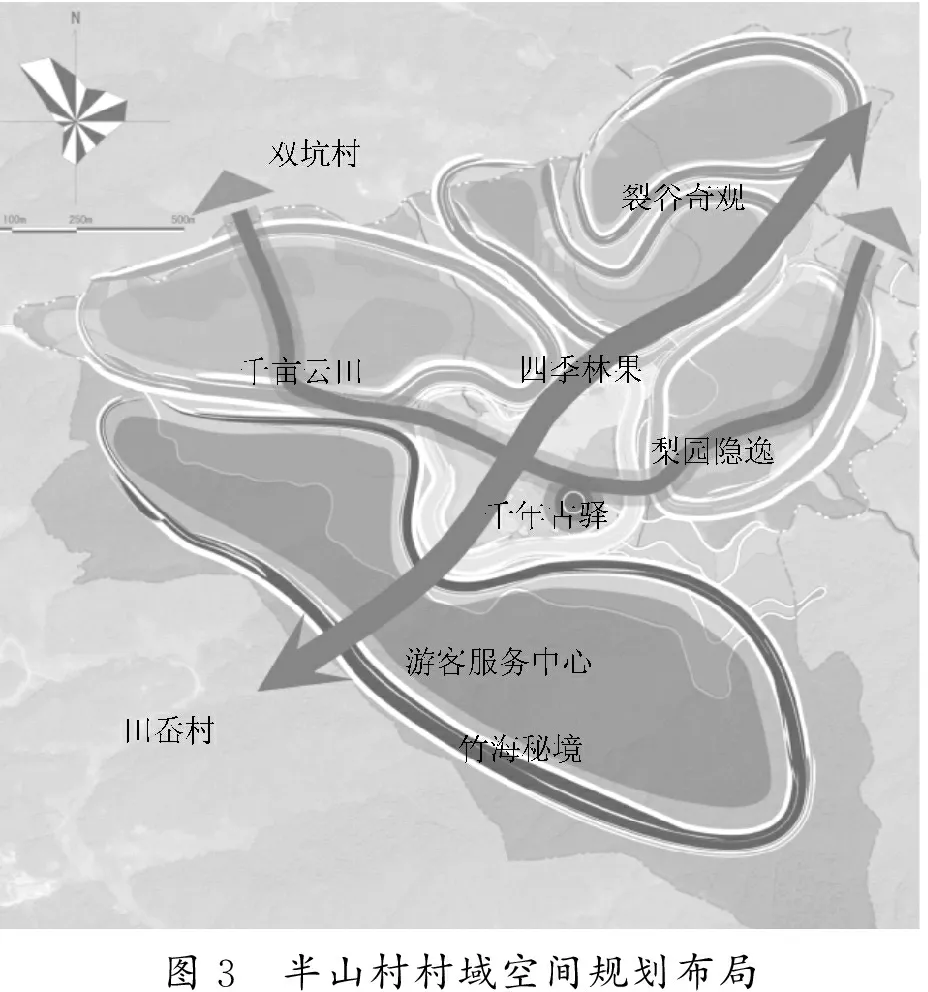

为维护和延续“群山环抱,一水中流,循谷地西北高东南低,山、水、村融为一体”的整体空间格局,规划形成“一心两带六谷”的空间布局(见图3)。

一心:“核心旅游吸引区”,是“乡村隐逸+休闲养生”的主要功能区。

两带:两条风情景观带,分别为古道寻迹和双海云游景观带。古道寻迹是沿着温台古道,形成由“高山葵园—云裳梯田—千年古村—梨园胜境—精品民宿”组成的景观带;双海云游是由“竹海漫步—竹屋酒店—隐逸半山—山间小屋—四季果园—云海日出”组成的景观带。根据规划分区,结合道路,创造出层次丰富的景观流线变化。

六谷:六个特色精品谷,即半山隐心谷、云田悦心谷、竹海幽心谷、梨园养心谷、林果乐心谷和富山大裂谷。其中半山隐心谷有“乡村民俗展示+旅游综合接待服务+隐逸文化体验”;云田悦心谷有“田园摄影观光+有机农业生产加工+亲耕体验”;竹海幽心谷有“竹海猎奇+竹林酒店+户外徒步+竹编制品手工坊”;梨园养心谷有“梨园观赏+养生度假+户外活动+情感象征”;林果乐心谷有“四季果园+山间民宿+鸟语花香”;富山大裂谷有“日出云海+地质奇观+户外野营基地”。

2.交通系统组织

为提高村域内交通便捷性,规划在村庄东南长决线两处不同高程处分别引入两条车行道至原有村庄入口处和山腰腹地,在提高与对外交可达性的同时,完善了村域内车行道路系统,使其连环成网;规划在村域内设有两条主题徒步线,连接原有步行系统,整个村落步行系统成“环形+放射”状,分别达村内及周边村庄居民点;在村内设多处停车场,使车行和步行交通能转换自如(见图4)。

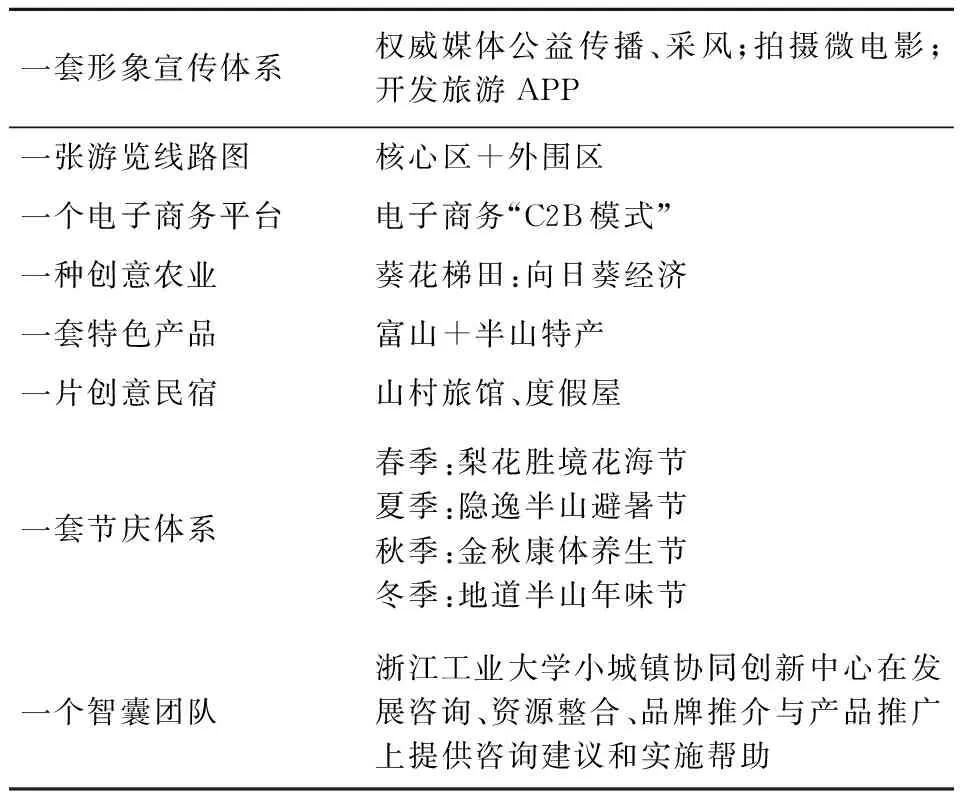

(四)规划实施策略

传统的规划通常存在“好点子难落地”的弊端,半山村村域空间发展规划针对这一问题,提出“X1战略体系”,通过将战略发展方案系统拆解为直观、具体、操作性强的措施,将战略发展理念落地。“X”突出战略体系的灵活性,兼顾每个村落的具体情况和个性变通地选择适合的实施措施,使得整个发展战略既有统一的指导性,又有灵活的可操作性(见表2)。

表2 “X1”实施体系

四、结论

乡村村域空间发展规划具有系统、长远与全局等战略特征,是引导乡村地区可持续发展必不可少的规划环节与重要保障,应该成为乡村规划体系的重要组成部分。

在充分了解村民生产、生活和生态需求,评估分析村域范围内优势资源与条件的基础上,结合区域经济社会发展的最新态势,从功能定位、产业规划、项目策划、空间规划、交通组织和实施保障等方面提出村域空间可持续发展的主要内容与对策措施,这是乡村村域空间发展规划的一般技术路线与工作框架。

国家级传统村落——半山村案例表明,系统谋划村域乃至周边区域的战略定位、空间与土地资源利用、交通与旅游组织,以项目为抓手,公私合作,分步实施,逐步推进,是村域空间规划保障乡村地区可持续发展的主要路径与手段。

[1] SENES G,TOCCOLINI A.Sustainable land use planning in protected rural areas in Italy[J]. Landscape & Urban Planning,1998 (2):107-117.

[2] CHO S H,NEWMAN D H.Spatial analysis of rural land development[J].Forest Polic&Economics,2005(7):732-744.

[3] PAQUETTE S,DOMON G.Trends in rural landscape development and sociodemographic recomposition in southern Quebec(Canada)[J].Landscape&Urban Planning,2001(4):215-238.

[4] 郑俊,甄峰.国外乡村发展研究新进展[C]//中国城市规划学会.规划创新:2010中国城市规划年会论文集.重庆:重庆出版社,2010:235-239.

[5] 郑爽,任绍斌.国内乡村发展与规划研究进展——基于城乡规划核心刊物的统计分析[C]//中国城市规划学会. 新常态:传承与变革——2015中国城市规划年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2015:155-160.

[6] 周武忠.新乡村主义论[J].南京社会科学,2008(7):123-131.

[7] 陈前虎.乡村建设:从物质更新到功能复兴[J].建筑与文化,2017(6):11.

[8] 杜娟.国内乡村旅游发展的理论模式及实践经验[J].山西建筑,2007(15):200-201.

[9] 谢衍忆,张龙彪.论现代乡村建设中规划理论体系的构建[J].科技广场,2006(3):88-89.

[10] 朱振国,许刚,佘之祥.中国乡村发展面临的挑战与长期性管理策略[J].长江流域资源与环境,2002(3):209-214.

[11] 张东阳,仓磊.浅析我国村庄规划的现状和发展趋势[J].城乡建设,2010(23):53-54.

[12] 葛丹东.空间至机制:基于乡村视角的村庄规划建设研究[D]. 杭州:浙江大学,2008.

[13] 邓红蒂,赵雲泰,王晓莉.中国乡村空间规划的发展[J].中国土地,2016(5):19-22.

[14] 曹春华.乡村规划发展与机制建设探讨——统筹城乡发展背景下西部部分地区乡村规划建设考察报告[J].规划师,2010(1):10-15.

[15] 孟莹,戴慎志,文晓斐.当前我国乡村规划实践面临的问题与对策[J].规划师,2015(2):143-147.

[16] 姜业超,刘芳,孟杰.黑龙江省美丽乡村规划问题解析与策略研究[C]//中国城市规划学会.规划60年:成就与挑战——2016中国城市规划年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2016:231-236.

Abstract:The spatial development planning of rural areas is important to guarantee the building of a beautiful countryside and realizing the rejuvenation of rural functions. The current village development has but not limited to the following problems of “weighing more on short-term construction over long-term development; valuing the construction of a rural settlemet point instead of the overall development; favoring the physical environment construction, over the comprehensive development and promotion of economy, society and ecological culture. ” Based on the above analysis, a framework of rural region spatial development planning is constructed , including the factors of the role, objective, principle, content and technical approach. Then an empirical analysis is carried out on Banshan village of Fushan town, focuseing on the functional positioning, project scheming, spatial planning, traffic organizing; implementation ensuring and so on.

Keywords: rural area planning; spatial development; Banshan Village

(责任编辑:王惠芳)

A research on the spatial development planning for rural areas—taking Banshancun Village,a national traditional village in Huangyan District as an example

CHEN Qianhu,PAN Conglin,LI Yulian

(College of Civil Engineering and Architecture,Zhejiang University of Technology,Hangzhou 310023,China)

F291

A

1006-4303(2017)03-0253-06

2017-09-03

浙江省哲学社会科学规划项目(17NDJC230YB)

陈前虎(1971—),男,浙江浦江人,教授,博士,从事城乡发展与规划研究;潘聪林(1985—),男,浙江象山人,规划师,硕士,从事城乡发展与规划研究;李玉莲(1994—),女,安徽合肥人,在读研究生,从事城乡发展与规划研究。