针药联合中医定向透药疗法治疗风痰阻络型脑卒中的疗效及对血液高凝状态影响

陶家茂 杨万同

(湖北省天门市中医医院 天门431700)

针药联合中医定向透药疗法治疗风痰阻络型脑卒中的疗效及对血液高凝状态影响

陶家茂 杨万同

(湖北省天门市中医医院 天门431700)

目的:探讨针灸联合中医定向透药疗法治疗风痰阻络型缺血性脑卒中的疗效及对患者血液高凝状态的影响。方法:将2012年12月~2017年3月因风痰阻络型缺血性脑卒中于我院治疗的80例患者纳入研究并随机分组,对照组40例采用西医常规治疗,观察组40例联合针灸及中医定向透药疗法,14 d为1个疗程。比较治疗前后血清凝血酶原时间(PT)、D-二聚体(D-D)、纤维蛋白原(Fib)等凝血功能及神经功能(NIHSS评分)指标改善情况,比较临床疗效差异。结果:两组患者治疗后PT升高,D-D、Fib降低,观察组改善更显著,P<0.05;两组患者治疗后NIHSS评分减低,观察组更低,P<0.05;对照组总有效率为75.00%(30/40),观察组为97.50%(39/40),差异显著,P<0.05。结论:针灸联合中医定向透药疗法治疗风痰阻络型缺血性脑卒中效果显著,可有效改善高凝状态,促进神经功能的恢复,值得推广。

缺血性脑卒中;风痰阻络型;血液高凝状态;针灸;中医定向透药疗法

缺血性脑卒中是一种以脑血管阻塞为基础病变,导致其供血区脑组织缺血缺氧并肿胀坏死,表现为突然跌扑、肢体偏瘫、半身不遂、口舌歪斜等症状的脑血管疾病。缺血性脑卒中有较高的死亡率及致残率,在老龄化背景下已成为威胁我国老年人身心健康的重要原因。受各地医疗水平发展及溶栓时间窗限制,部分患者并不能得到及时治疗,此时通过内科保守治疗以改善预后显得非常必要。抗凝、抗血小板聚集、抗氧化、抗炎及调脂等药联合应用是本病的常规治疗手段,各因素均与血液高凝状态关系密切,而后者是影响治疗效果的重要因素[1]。本研究联合针灸及中医定向透药疗法效果显著。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2012年12月~2017年3月因风痰阻络型缺血性脑卒中于我院治疗的80例患者纳入研究,随机数据表法分为观察组与对照组各40例。对照组男25例,女15例;年龄49~71岁,平均年龄(60.26±7.69)岁;病程6~12 h,平均病程(8.90±2.06)h;基础病:糖尿病19例,高血压17例,高脂血症23例;发病类型:大面积梗死11例,局灶型梗死24例,脑干梗死5例。观察组男24例,女16例;年龄 50~73岁,平均年龄(59.72±8.05)岁;病程 7~13 h,平均病程(8.73±2.12)h;基础病:糖尿病17例,高血压18例,高脂血症22例;发病类型:大面积梗死12例,局灶型梗死23例,脑干梗死5例。两组一般情况无显著差异,P>0.05。

1.2 选择标准 诊断标准[2]:(1)脑动脉硬化病史,发病1~2 d内意识轻度障碍;(2)有椎-基底动脉系统和(或)颈内动脉系统症状体征;(3)经MRI或CT发现脑部缺血灶。中医证型[3]为主证:失语或言语謇涩、半身不遂、口舌歪斜、偏身麻木;兼证:眩晕、饮水发呛、目偏不瞬、胸闷痰多、舌红苔白厚腻、脉弦滑。纳入标准:(1)确诊缺血性脑卒中,要求内科保守治疗并知情同意者;(2)经医学伦理会审核者;(3)风痰阻络者。排除标准:(1)过敏体质者;(2)肝肾功能或凝血功能障碍者;(3)晕针史者;(4)合并脑出血者。

1.3 治疗方法 对照组:采用常规西医治疗,予心电监护、吸氧、保持呼吸道通畅。药物予阿司匹林肠溶片100 mg,1次/d;奥扎格雷钠氯化钠注射液100 ml静滴,2次/d;瑞舒伐他汀10 mg,每晚1次口服。并根据基础病及并发症行相应药物干预,病情稳定后尽早进行康复训练。观察组:针灸联合中医定向透药疗法治疗,方由天麻、鸡血藤、竹茹、钩藤(后下)各15 g,红花、法半夏、地龙、僵蚕、丹参、胆南星、陈皮各10 g,全蝎、甘草各6 g等药物组成,并随证加减。中药房提供并代煎,1剂/d,每剂药煎煮取汁200 ml,药汁浸透电极片后备用。采用NPD-4AS型药物离子导入仪,将电极贴片紧贴于患侧曲池、环跳、足三里、手三里、三阴交等穴位处,调节温度及输出强度,以患者耐受为标准,20 min/次。针灸取双侧内关、合谷、水沟,患侧曲池、委中、三阴交、丰隆为主穴,并随证加减用穴,委中、内关、三阴交、水沟四个穴位用开窍醒神针法,丰隆、合谷常规泻法,其余穴位采用平补平泻法,针刺深度及角度参照《针灸学》教材,以“得气”为度,留针30 min,治疗5 d休息2 d,两组均14 d为1个疗程。

1.4 观察指标 比较治疗前后血清PT、D-D、Fib等凝血功能改善情况,清晨空腹采集肘静脉血,Stago Compact全自动血凝仪(法国STAGO公司)测定;比较两组NIHSS评分情况,由美国国立卫生研究所制定;比较临床疗效差异,依据NIHSS评分降幅而定,治愈:降幅不低于91%;显效:<91%以下,但不低于46%;有效:<46%以下,但不低于18%;无效:<17%[4]。

1.5 统计学方法 SPSS19.0统计分析,本研究血液流变学指标、NIHSS评分等均为计量资料,以表示,均双侧检验,符合正态分布,t检验。采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

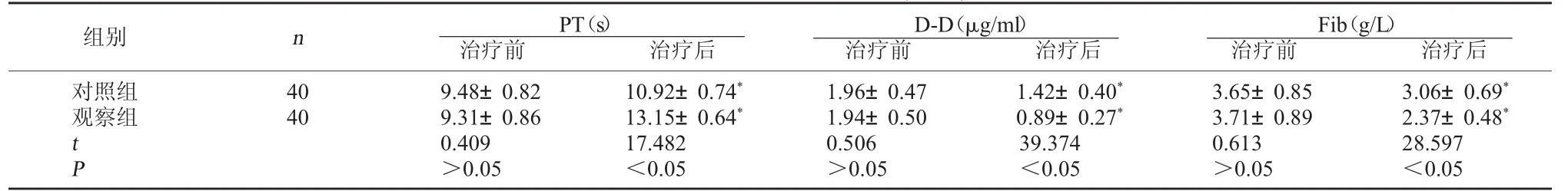

2.1 血液流变学指标 治疗前指标无显著差异,P>0.05;治疗后,两组患者 PT升高,D-D、Fib等指标降低,观察组改善更显著,P<0.05。见表1。

表1 两组血液流变学指标比较

表1 两组血液流变学指标比较

注:与治疗前比较,*P<0.05。

Fib(g/L)治疗前 治疗后对照组观察组组别 n PT(s)治疗前 治疗后D-D(μg/ml)治疗前 治疗后40 40 t P 9.48±0.82 9.31±0.86 0.409>0.05 10.92±0.74*13.15±0.64*17.482<0.05 1.96±0.47 1.94±0.50 0.506>0.05 1.42±0.40*0.89±0.27*39.374<0.05 3.65±0.85 3.71±0.89 0.613>0.05 3.06±0.69*2.37±0.48*28.597<0.05

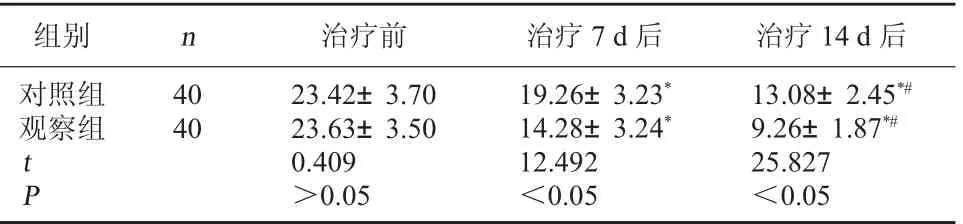

2.2 NIHSS评分情况 治疗前评分无显著差异,P>0.05;治疗后各时间点NIHSS评分较前逐渐降低,P<0.05;治疗后观察组各时间NIHSS评分更低,P<0.05。见表 2。

表2 两组NIHSS评分比较

表2 两组NIHSS评分比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与治疗7 d后比,#P<0.05。

组别 n 治疗前 治疗7 d后 治疗14 d后对照组观察组40 40 t P 23.42±3.70 23.63±3.50 0.409>0.05 19.26±3.23*14.28±3.24*12.492<0.05 13.08±2.45*#9.26±1.87*#25.827<0.05

2.3 临床疗效 对照组总有效率为75.00%,观察组总有效率为97.50%,两组比较,χ2=8.538,P<0.05。见表3。

表3 两组临床疗效比较[例(%)]

3 讨论

本病病机复杂,目前认为与吸烟、高血压及血脂异常等因素关系密切。对于急性期患者而言,抗血小板聚集、调脂、抗炎、抗凝等药物的应用在促进血管再通方面起到了重要作用,但不良反应大且单纯应用疗效并不理想。本病属中医“中风”范畴,体虚为本,风、痰、瘀等病理产物蓄积为标。患者嗜食肥甘厚味,痰浊困阻血管脉络,风痰上扰清窍,故而神志不清、突然昏仆,脑络受损则肢体偏瘫。气虚则血流推动无力,痰浊困阻又可影响血流通过,加之急性期脑部血流不畅,最终形成痰瘀并存的局面。治疗当以祛风化痰、化瘀开窍为法。

缺血性脑卒中患者血液处于高凝状态,表现为D-D、Fib水平升高,此与中医“瘀血”理论相符合[5]。中医定向透药疗法将热磁技术、中频仿生按摩治疗技术、中频药物导入技术等巧妙结合,是临床常用的中医外治法。将药物贴固定在手三里、足三里、曲池、环跳、三阴交等穴位,可促使药物中有效成分渗透入穴位处皮肤,起到药穴联合的效果[6]。方中地龙、僵蚕、全蝎均有熄风止痉作用;法半夏、陈皮燥湿化痰;胆南星、竹茹清热化痰;天麻、钩藤平肝潜阳、熄风止痉;红花、鸡血藤合用补血活血;瘀血郁久化热可见出血,丹参性偏寒,化瘀的同时还可预防避免邪热入里;甘草调和药性,全方共奏祛风化痰、化瘀开窍功效。李时珍则认为脑是“元神之府”,强调了肢体功能障碍从脑论治的重要性。委中、内关、三阴交、水沟是治疗本病的必用穴,具有醒脑之功,我们采用开窍醒神针法,对于脑卒中有较好的疗效。研究发现,“开窍醒脑针法”可有效改善脑卒中患者的血循环、增加脑血流量、促进缺血灶侧支循环的建立[7]。丰隆具有化痰功效;曲池平肝潜阳、熄风止痉,合谷、曲池属“马丹阳十二穴”配穴法,多应用于上肢偏瘫。治疗过程中,我们还根据偏瘫部位对穴位进行加减,将循经取穴、特定穴、远近配合、局部取穴等方法相结合,从而将针灸功效发挥到最佳水平。本研究观察组总有效率高达97.50%,明显高于对照组。高凝状态方面,患者PT、D-D、Fib等指标均改善,但观察组改善更显著。本研究证实了针灸联合中医定向透药疗法治疗风痰阻络型脑卒中在改善高凝状态方面的优势,很可能是通过降低炎症因子水平、调整血管内皮功能、抗氧化应激等作用实现的,可在日后的研究予以证实。

[1]谢骏,莫穗林,李董男.中西医结合治疗腔隙性脑梗死研究进展[J].现代中西医结合杂志,2014,23(11):1249-1252

[2]王薇薇,王新德.第六届全国脑血管病学术会议纪要[J].中华神经科杂志,2004,37(4):346-348

[3]国家中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994.201

[4]周岚,梅晓云.中药复方促周围神经再生的研究进展[J].中国实验方剂学杂志,2013,19(16):209-211,215

[5]宋欣,蒋丽萍,李林萌,等.血浆 APTT、FIB、D-二聚体和 hs-CRP 检测在脑梗死患者中的临床意义[J].中国现代医生,2014,52(3):65-67

[6]李淑玲,唐霞珠,熊佳.中医定向透药疗法联合康复训练对脑卒中患者肢体功能恢复效果的研究[J].中国中医药现代远程教育,2016,14(19):109-111

[7]张曦,王世娟,王恩龙.运用石学敏“醒脑开窍”针法治疗中风的研究[J].实用中医内科杂志,2013,26(4):22-23

R743.3

B

10.13638/j.issn.1671-4040.2017.09.026

2017-06-19)