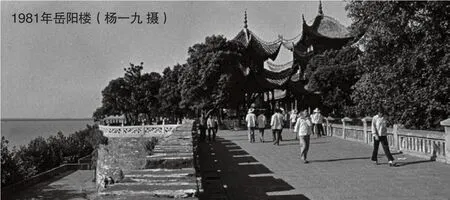

岳阳楼 自然与人文的完美结合(上)

岳阳楼 自然与人文的完美结合(上)

洞庭天下水,岳阳天下楼。湖南的岳阳楼与武昌的黄鹤楼、南昌的滕王阁齐名,并称“江南三大名楼”。谁为最?首推岳阳楼。正如一位诗人所说:“五湖讲景,天涯唯美洞庭水;四海论台,江南独秀岳阳楼。”1988年元月,被国务院列为全国重点文物保护单位。

山水交融的地理环境

中国古代建筑,大都不是孤立地表现单座建筑本身的完善,而是凭借周围的山水壮丽景色融为一体,“因地构筑,借景而生。”岳阳楼巍然屹立在岳阳市西北海拔54.3米的山丘上,依偎在层峦叠峰的怀抱之中,白鹤山飞翥于南,金鹗山雄翔于东,龙山起伏,九华耸峙,远山凝黛,近峰含翠。其坐东朝西,下瞰洞庭,遥看君山,南极潇湘,北通巫峡,视野开阔,风景如画。

岳阳楼之美,美在洞庭湖。洞庭湖,昔日号称“八百里洞庭”,乃古云梦泽的一部分。它内纳湘、资、沅、澧四水,外接浩浩荡荡的万里长江,为我国第二大淡水湖。据宋代范仲淹在《岳阳楼记》中写道:“予观乎巴陵胜状,在洞庭一湖。衔远山、吞长江,浩浩荡荡,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。此则岳阳楼之大观也。”洞庭湖历来以其气势雄伟而著称,唐代诗人孟浩然《望洞庭呈张丞相》诗曰:“八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城……”。明代著名散文家袁中道在《岳阳楼记》中写道:“故楼之观,得水而壮,得山而妍。”“冬天水涸,洞庭湖水面缩小,到春夏之间,湖面宽广,所以才能看出它的壮观。岳阳楼峙于江湖交会之间,朝朝暮暮,以穷其吞之变态,此其所以奇也。”这种壮观的气势,是其它楼阁很难具备的。所以,有人在评价岳阳楼风景美时,认为如果没有洞庭湖,岳阳楼就会大煞风景。我则认为山上水边如果只有自然风景,而没有楼台亭阁或寺庙道观,似乎缺乏了些什么?遍观中国著名的楼台亭阁,古刹庙宇等名胜古迹,全部是自然与人文的融合。山水楼阁,相须而著者也。无山水,则楼阁减韵;无楼阁,则山水削色。只有“自然”加上“人文”才够得上美。作为洞庭湖畔的岳阳楼,无论是建筑选址,建筑艺术和建筑布局,都达到了自然与人文的完美结合。这笔宝贵的历史文化遗产,体现了我国古代人民的聪明才智。岳阳楼对于洞庭湖来说,也是锦上添花。记得当代著名作家汪曾祺说过:“岳阳楼则好像直接从洞庭湖里长出来的,楼与湖是一整体。没有洞庭湖,岳阳楼不成其为岳阳楼;没有岳阳楼,洞庭湖也就不成其为洞庭湖了。”由此看来,岳阳楼除了本身很美外,尤其美的是它所占的地势。

“未到江南先一笑,岳阳楼上对君山。”这两句诗出自宋代诗人黄庭坚(1045—l105年)写的《雨中登岳阳楼望君山》一诗。岳阳楼之美,也美在君山。君山位于洞庭湖中,山体呈椭圆形,面积0.96平方公里,由大小72个山峰组成,山势西南高,东北低,最高的喉咙乓山海拔71.2米。临空俯视君山,周围七里有奇,外凸中凹,上有十二峰如螺髻,又如芙蓉倒地半开。历史上的君山山山有亭,坡坡有庙。据地方文献记载,有三十六亭、四十八庙、五井、四台的说法。现在已开辟为君山公园。传说中舜的两个妃子娥皇、女英寻舜到此,听说舜死于九嶷,悲痛欲绝,泪洒翠竹,泪尽滴血,血尽而死。这里有二妃墓和血泪凝成的斑竹,以及柳毅传书的柳毅井。关于君山的来历,唐朝诗人程贺有诗道:“曾于方外见麻姑,说道君山自古无。原是昆仑山顶石,海风吹落洞庭湖。”各种各样动人的传说,给君山涂抹上浓重的神秘色彩。除了这种意识形态的原因外,君山本身也是很美的,历代诗人都做了热情的礼赞。李白诗云:“帝子潇湘去不还,空余秋草洞庭间。淡扫明湖开玉镜,丹青画出是君山。”李白这种描绘虽美,但似乎是乘坐小舟在洞庭湖上看君山的,观察点只能是平视,未能俯察,还未能真正领略君山的美。如果要真正领略君山的美,还是登上岳阳楼吧!德国美学家菲希尔谈到距离与美学的关系时说:“我们只有隔着一定的距离才能看到美。距离本身能够美化一切。距离不仅掩盖了外表上的不洁之处,而且抹掉了那些使物体原形毕露的细小东西,消除了那种过于琐细和微不足道的明晰性和精确性。这样,视觉的过程本身在把对象提高到为纯洁形态方面也起了一部分作用。”距离,正是这个无声无形,看不见摸不着的东西,竟在我们审美过程中,悄悄起着如此重要的作用。因此,君山之美,洞庭湖之美,全是站在岳阳楼上“对”出来的。从岳阳楼望去,那银浪滚滚的洞庭湖,无边无际,远处与长天相接,而青翠的君山宛若一块晶莹的绿玉在一面银盘中闪烁夺目。唐代诗人刘禹锡诗云:“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。”这种“白银盘里一青螺”的景色是晴天方有的。如果是风雨之时,湖面浊浪排空,洪涛呼啸,君山披上了浓厚的面纱,影影绰绰显现在湖中,仿佛是一叶孤舟和一道墨痕。如果说,以浩瀚的水面,雄伟的气势取胜的洞庭湖为岳阳楼增添了壮观。那么,以清丽、韵味见长的君山则为岳阳楼增添了秀色。

任何名胜,都有它特定的地学背景。从岳阳楼的地理形势来看,岳阳楼的风景是由“山—湖—楼”构成的。一方面,岳阳楼的建筑显然是充分考虑到“对景”的。它背靠古老的岳阳城,在背景上显得开阔而又不觉空荡,豁达中不失沉稳之感。岳阳楼尽管地势较高,但因其与周围地理因素组合的和谐,置身于湖光山色,烟波浩淼的水域及岳阳城的建筑组合的背景里,不但没有鹤立鸡群之嫌,而且给人以“四面湖山归眼底”之感。这便是岳阳楼修建者独具匠心之所在。另一方面,岳阳楼依山傍湖,与洞庭相比,高低之下,使岳阳楼显得视野开阔,气势雄伟。正如古代画论所述:“楼台殿宇乃山水之眉目,当在开面处为之。”因为岳阳楼占据了山水的“开面”部位,它是观景的特定场所,能够看得远,看得尽。洞庭湖碧水如镜,辉映着青青的君山岛和金碧辉煌的岳阳楼,湖光山影,风光万里,富有诗情画意。陈望衡先生谈到岳阳楼风景美时说:“从气势来看,洞庭湖的阳刚之美与君山的阴柔之美得到统一,既相得益彰,又实现了总体和谐,景观十分丰富;从色彩来看,岳阳楼的金碧辉煌,洞庭湖的银光璀璨,君山的碧绿葱茏得到统一,色调丰富,悦人耳目;从情韵来看,洞庭湖骚动不安的野性和君山静若处子的甜美,以及岳阳楼富丽华美的贵族气息实现了统一,令人心摇神夺,逸兴飞扬。”这说明岳阳楼得湖独厚,得山独秀。明代诗人杜庠写《岳阳楼》诗对岳阳楼之美作了高度评价说:“茫茫雪浪带烟芜,天与西湖作画图。楼外十分风景好,一分山色九分湖。”

古往今来的历史演变

岳阳楼的历史沧桑与兴衰盛败,与社会时局和岳阳楼建筑本身有关。国兴楼兴,国衰楼衰。岳阳楼的主体建筑是木结构,耐久性弱,每隔三五年要油漆一次,每隔三五十年做一次落架大修。岳阳楼有文字记载以来的大大小小的维修达40多次。从其发展的历程来看,可概括为始建于三国、转折于唐、发展于宋、繁盛于清、颓废于民国、复兴于当代。大体可分为六个时期。

三国时:鲁肃阅军楼是岳阳楼的前身。

岳阳楼始建何时?据滕子京《与范经略求记书》记载:“巴陵西跨城闉,揭飞观,署之曰‘岳阳楼’。不知俶始于何代何人?”似乎滕子京当年也弄不清此楼最早建于何代何人?明代《隆庆岳阳府志》载:岳阳楼在“郡西南城上,枕巴丘,瞰洞庭,莫详其始。”清乾隆时,湖南总督谢世济在《重建岳阳楼记》一文中说:岳阳“楼即西门之谯楼,其规模比三面特壮。宋庆历之前,未知谁实创建。滕子京以后,亦不知几经重修”。直到清末同治时修《巴陵县志》推测说:“岳阳楼或曰鲁肃阅军楼也。”

岳阳“楼即西门之谯楼”与“鲁肃阅军楼”有什么关系呢?什么叫谯楼,它的用途是什么?周祈《名义考》称:“门上以高楼为望曰谯。古者为楼以望敌阵,兵列其间,下为门,上为楼,或曰谯门,或曰谯楼也”。这说明谯楼是古代城门上的了望楼,为一种战备设施。据《三国志》记载:孙权于赤乌三年(240年)“夏四月大赦,诏诸郡县治城廓,起谯楼,穿堑发渠,以备盗贼”。当时,三国鼎立,世乱纷争,战事频繁,孙权颁发诏令“起谯楼”,是重视“御敌防盗”的需要,何况岳阳是一个军事要地呢?巴陵城西建谯楼,地高险峻,遥望敌阵,三面尽收眼底,行兵布阵,攻防均便,实为防盗御敌最佳地点。据明代《隆庆岳州府志》载:“时曹公进军江陵……吴周瑜与蜀先主并力御之……而鲁肃屯巴丘为城。”郦道元在《水经注》中云:“巴丘岸上有邸阁城,……郡城鲁公所筑。”作为大屯戌的巴丘,建筑“谯楼”更是必然的。这时已建在“巴丘邸阁城”上的鲁肃阅军楼,具有阅军和瞭望的功能,也逐渐称为“西门谯楼”,或“西门城楼”。

鲁肃阅军楼建在何时,与岳阳楼又有什么关系呢?据《三国志》记载:“汉建安十五年(210年),吴周瑜卒于巴丘,既而孙权使鲁肃以万人屯巴丘。”鲁肃接替周瑜的职务后,认为岳阳正当江湖之处,处在东吴的前线地带,便将它作为重要的水军据点。到215年,双方关系紧张,孙权见刘备有“借”无还荆州,便亲自调兵遣将,派吕蒙领兵两万,向刘备占据的荆江南郡进军,又令鲁肃率领一万人马屯兵岳阳,以钳制关羽。为了加强斗争的实力地位,防备曹操再次南下,鲁肃在洞庭湖加紧操练水军,并选择岳阳楼一带修筑坚固的城池,建造了指挥和检阅水军的阅军楼,迫使关羽和曹操不敢轻举妄动。那么,鲁肃阅军楼具体建于何时?史料没有明确记载,但鲁肃于公元210年协助周瑜戌守巴丘,病死巴丘是217年,其建楼时间当在这8年之间。故而《巴陵县志》称:“楼名岳阳,肇自汉晋”。所以,人们将这阅军楼看成是岳阳楼的前身,鲁肃也就当之无愧地成了修建岳阳楼的第一人。

唐代时:张说把鲁肃阅军楼变为观赏楼。

鲁肃阅军楼是作为军事用楼的,谁都没有想到没有刀光剑影和鼓角争鸣之后,岳阳楼到唐代又有了新的生命力,成为地方官员宴请和诗人词家酬和的最佳场所,更是开创了雅集唱和场面的热烈、影响深远之先河。

张说何许人也?张说(667—730年),唐代洛阳人,一生的功绩是多方面的。政治上,历经武则天、中宗、睿宗和玄宗四朝,曾三次做过左右丞相,三作中书令要职,成为四朝元老,宰相重臣。军事上,打过许多漂亮仗;文学上,掌文学之任凡三十年,是开元前的“当朝文伯”。朝廷大述很多出其手,与苏颋并称之为“燕许大手笔”,从而奠定了他千古名相的地位。

唐开元三年(715年),张说从相州刺史转任岳州刺史。一方面,他爱上了岳阳美丽的山水。经常与文人学士一道登南楼、游洞庭、上君山,入南湖,吟咏啸歌。当时,张说在岳阳的从事尹懋地《秋夜陪张承相赵侍御游湖二首序》中记载了他的游览活动说:“……聿理方舟,嬉游壑,览山川之异,探泉石之奇,骋望崇朝,留尊待月,一时之乐,岂不盛欤?”一方面,岳阳美丽的山水也激发了张说创作才情。他在岳阳期间,以岳阳山水为题材写下了《登南楼》、《岳阳早霁南楼》、《游洞庭湖》等很多好诗,后来自己编辑为《岳阳集》一书,仅收入《全唐诗》的就有40多首。其诗刚健流露出凄惋,使他的诗歌达到了艺术的最高峰,也标志着他是一位从初唐向盛唐过渡的重要诗人。清代诗人潘耒在《岳州》诗中也说“江山清助诗人笔。”正如宋人王十朋所说:“燕公郡事暇,诗兴满沧波。粉饰开元治,江山为助多”。在张说的带动和影响下,岳阳楼以其足与天地同永的湖光山色,令登临者踵接,题咏者蝉联。有赵冬曦、尹懋、阴先行等一道遭受贬谪的流寓者,有张九龄、王熊、姚绍之、王重玄、李伯鱼、梁六等过往岳州的朝廷命官,有孟浩然、阎朝隐等仰慕岳阳楼和张说诗名、文名而来的诗界名人。这些与张说雅集唱和的各方面的人士组成了一阕岳阳楼的大合唱,对后世产生了极大的影响。继张说之后,文人学士、达官谪臣,无不慕名而来,“迁人骚客,多会于此”。李白、贾至、刘长卿、王昌龄、夏十二、王八员外、杜甫、李商隐、杜牧、方千、程贺、李群玉、崔珏等大诗人们登楼“玩四时胜概,览八方佳景”;“怅夙志犹未酬,嗟吾生之既晚”。如此多的文人骚客钟情于斯,如此多的优秀诗章诞生于斯,这在名胜古迹众多的中国尚不多见,也使岳阳楼再次出现了文星会聚、歌咏不绝的繁荣局面。

张说在岳阳期间修了岳阳楼没有?这涉及到南楼是不是岳阳楼的问题。张说诗中只有“南楼”,如《登南楼望湖》、《早霁南楼》、《与赵冬曦、尹懋、子均登南楼》,而没有岳阳楼之名。这说明南楼不是岳阳楼。另一说,南楼即岳阳楼,如《巴陵县志》、《岳州府志》等地方志称南楼是岳阳楼。从张说在岳阳做太守的任期来看,他从开元三年(715年)4月15日来岳阳,到开元五年(717年)2月25日去荆州任太守,在岳州期间不满两年时间难以完成修岳阳楼的任务。作为诗人张说,如果他能修楼,肯定会以诗文记其事的。我们可以肯定地说,张说在岳阳时丰富了岳阳楼文化和岳阳楼附属建筑的有关内容。据《岳阳风土记》载:唐开元四年(应为三年),中书令张说除守此州,每与才士登楼赋诗,自尔名著。又据《巴陵县志》云:唐开元三年,“张说自中书令为岳州刺史,常与才士登此楼,有诗百余篇列于楼”。另外,“燕公楼”,在岳阳楼百步之远,滕子京认为是张说当太守时所建,《岳阳风土记》也认为后太守所修。这些都说明岳阳楼在唐代时才真正成为一个观赏楼,张说是作出了很大贡献的,使岳阳楼成为岳阳一大名胜,因人成胜概,与“江山也要文人捧”悉悉相关。

宋代时:滕子京重修岳阳楼名噪天下。

滕子京(991—1047年),河南洛阳人,是北宋政治家、文学家,也是主张革新的人物。滕子京究竟是一个什么样的人呢?一方面,滕子京是一个有抱负、有魄力、有作为、很能干的人;另一方面,滕子京是一个不太循规蹈矩的人。比如,在与西夏发生战事的西北前线,他为了搞好与地方酋豪的关系,减弱西夏政权和军队在民众中的基础,花去了大量的钱财,大大超过了预算,被检举擅自动用公使钱,以造成在政治上跌落下来,被谪守到远离“庙堂”、“江湖之远”的岳阳。作为一个忧国忧民、正直有为的官人滕子京谪守巴陵郡后,不以迁谪为念,继续勤于公务,为民兴利除弊,一年多时间把巴陵郡治理得“政通人和,百废俱兴”,看到岳阳楼由于缺乏维修,已经破烂不堪了,决定重修岳阳楼。为什么要修岳阳楼?作为一个地方官员,应该有“仁人之心”,有责任、有义务,把一个地方的风景名胜保护好、建设好,走发展性保护之路,造福子孙后代。这就是滕子京政绩观的具体体现,也是他修岳阳楼的动机。

重修岳阳楼的钱从哪里来?滕子京这次吸取了过来的教训,重修的花费不靠财政的钱,不搞集资摊派,而是巧妙地调动民间资本,向民间的“老赖”伸手,动员债主把收不回来的债捐给政府,欠钱之人怕得罪官府,只好乖乖还钱,一下子解决了资金来源,所得近万缗,置库于厅侧自掌之,不设主典案籍……还得到了百姓的认可,“州人不以为非,皆称其能”。(未完待续)

岳阳楼

自然与人文的完美结合(上)

责任编辑:陈生庚