不同油菜品种在玉环生长和产量表现

袁 斌,屈为栋,何贤彪*,陈伟龙,华水金

(1.玉环市农业局,浙江 玉环 317600; 2.台州市农业科学研究院,浙江 临海 317000;3.浙江省农业科学院 作物与核技术利用研究所,浙江 杭州 310021)

不同油菜品种在玉环生长和产量表现

袁 斌1,屈为栋2,何贤彪2*,陈伟龙1,华水金3

(1.玉环市农业局,浙江 玉环 317600; 2.台州市农业科学研究院,浙江 临海 317000;3.浙江省农业科学院 作物与核技术利用研究所,浙江 杭州 310021)

在台州沿海地区玉环市对不同油菜品种进行直播和移栽处理,比较其产量和含油量。结果表明,不同品种及种植方式对产量均具有显著影响,但含油量的变化仅受品种影响。在玉环地区迟播时,直播油菜的产量较移栽具有显著优势。直播方式下浙油51的产量最高,达2 778 kg·hm-2;移栽方式下浙双72的产量最高,达2 456 kg·hm-2。直播和移栽油菜在植株生长发育期间,浙油51和浙双72在根颈粗、绿叶数方面较其他品种具有显著优势,为其高产奠定了基础。

油菜品种; 种植方式; 产量; 生长; 玉环

玉环地处台州东南端,陆地面积约3.8万hm2,主要由海岛丘陵和滩涂冲积小平原组成。玉环粮经作物种植模式主要为水稻与油菜或其他旱杂粮轮作。油菜是玉环主要冬季作物之一,常年种植面积在1 000 hm2左右。近年来,随着浙江省油菜品种的改良,在生产上主要种植高产、高含油量品种,如浙江省农业科学院育成的浙油51、浙油50[1-3],中国农业科学院油料作物研究所育成的中双11等。为掌握玉环地区油菜种植的生长与产量情况,进行了不同油菜品种以及种植方式的比较试验,为玉环地区优选油菜品种与推广高产栽培技术提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验地选在玉环市沙门镇灵门村。供试品种为浙油50、浙油51、浙双72和中双11。浙油50由浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所油菜育种组提供,浙油51、浙双72和中双11由浙江勿忘农种业股份有限公司提供。

1.2 处理设计

试验采用裂区试验设计,主区为直播和移栽2种播种方式,副区为4个油菜品种,重复3次。采用直播处理的油菜品种于2016年11月4日直播,播种密度为70万株·hm-2;采用移栽处理的油菜于2016年11月4日育苗,12月15移栽,移栽密度为68 400株·hm-2,小区面积为32 m2。分两段种植,其中一段用于生育期取样分析,另一段进行测产。基肥采用配方肥(N 22%,P2O58%,K2O 10%),施用量为525 kg·hm-2,硼砂15 kg·hm-2;播后30 d,追施尿素90 kg·hm-2,薹肥追施尿素60 kg·hm-2。

1.3 检测指标

对油菜各生育期(直播或移栽后30 d、蕾期、薹期、初花期、终花期、终花后15 d和成熟期)植株取样进行农艺性状考察,包括根颈粗、株高、绿叶数和节数(总叶片数,包括脱落的叶片和绿叶数)。油菜收获期进行考种,包括株高、分枝数、单株角果数、每角粒数、千粒重,并对小区进行收获测产。

1.4 统计分析

对不同播种方式和不同品种处理下油菜产量及其性状(包括分枝数、单株角果数、角粒数和千粒重、含油量等)采用Excel进行方差分析,用于检测不同处理方式下及主处理与副处理之间互作时这些产量指标是否存在显著差异,并对不同处理下这些均值进行Duncan’s多重分析。

2 结果与分析

2.1 播种方式和品种对油菜产量、含油量的影响

方差分析结果表明,油菜的直播和移栽方式对分枝数的影响达到显著水平(F=18.75*),但品种间差异不显著(F=2.58)。可见油菜的分枝数与栽培方式存在密切关系。就单株角果数而言,种植方式(F=1 009.81**)和品种(F=78.89**)均有显著影响,且两者之间存在极显著互作(F=12.93**)。种植方式(F=108.76**)与品种(F=3.26)对角粒数的影响与分枝数类似。千粒重在不同品种间存在极显著差异(F=28.64**),但种植方式对其影响不显著(F=0.53)。不同品种(F=9.18**)在直播和移栽方式下(F=65.21**)的产量存在显著差异,且2种种植方式和品种对产量的影响还有互作效应(F=10.76**)。就含油量而言,不同种植方式对其影响不显著(F=0.22),不同品种间存在极显著影响(F=28.96**)。由此可见,各产量因子、产量和含油量对种植方式和品种的响应方式是有差异的。

从表1可以看出,直播方式下,浙油51不仅产量最高,含油量也最高;浙油50和浙双72产量相当,但浙油50的含油量较浙双72高3.6百分点;中双11的产量最低,其含油量较浙双72略高,但差异不显著。移栽方式下,浙双72产量最高,其角果数也最多;中双11虽具有较高千粒重,但单株角果数却远低于其他3个品种。直播条件下各品种的油菜产量显著高于移栽。

表1 种植方式和品种对产量因子、产量和含油量的影响

注:同列数据后无相同小写字母表示组间差异显著。

2.2 播种方式和品种对根颈粗的影响

根颈是连接油菜根系与茎秆之间的部位,具有养分贮藏和提供养分的重要生理功能。从图1中可以看出:1)移栽时4个油菜品种的根颈比直播粗;2)无论直播还是移栽,根颈从苗期至盛花期几乎呈线性增长,之后则趋于稳定;3)根颈粗的基因型之间的差异从盛花期开始表现明显。直播条件下,浙油50和浙油51在盛花期具有较高的根颈粗,达21和19 mm,为后期角果皮和籽粒的发育提供养分奠定了良好的基础。移栽条件下4个基因型的根颈粗在盛花期差异较小。

图1 不同种植方式下油菜品种的根颈粗动态

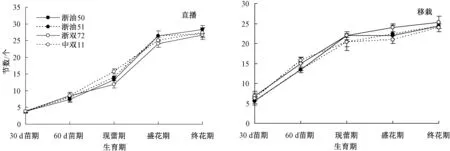

2.3 播种方式和品种对绿叶数的影响

绿叶是油菜制造养分(碳水化合物)的重要器官。从图2中可以看出:1)4个油菜品种在直播时绿叶数从苗期至盛花期持续增加,在移栽时则从苗期至现蕾期呈线性增加,盛花期绿叶数与现蕾期基本持平;2)直播时浙油50和浙油51的绿叶数最多,移栽时现蕾期浙双72和浙油50的绿叶数最多,但盛花期浙双72的绿叶数略有增加,而浙油50则显著降低;3)直播和移栽时4个品种绿叶数在苗期无明显差异,在生殖发育阶段则差异显著。

图2 不同种植方式下油菜品种的绿叶数动态

2.4 播种方式和品种对节数的影响

油菜茎节基部均有一个腋芽。当条件合适时,如适当早播和降低种植密度、去除顶端优势等,可使腋芽转化为花芽,从而形成有效分枝和角果数,达到增产的效果。图3中可以看出:1)直播时4个油菜品种的节数从苗期至盛花期迅速增长,而移栽时从苗期至现蕾期呈线性增长,之后增长速率缓慢;2)直播油菜的终花期节数比移栽多;3)2种种植方式下油菜品种间的节数差异不明显。

图3 直播和移栽方式下不同油菜品种的节数动态

3 小结

在台州玉环地区迟播时直播和移栽对分枝数、有效角果数、角粒数和产量有显著影响;不同品种对有效角果数、千粒重、产量和含油量有显著影响;有效角果数和产量还有着很强的种植方式与产量的互作效应。迟播条件下,直播方式由于种植密度高,各品种产量高于移栽处理;移栽方式由于播期推迟,导致植株未能及时发枝,加之种植密度小(每667 m2种植4 560株),因此其单株增加分枝数和有效角果数未能补偿其产量的效应。即低密度移栽,只有充分发挥单株的潜在优势,才能获得高产。含油量2种种植方式无显著影响,但与品种密切相关。直播条件下浙油51和浙油50在花期的根颈粗显著高于其他品种,为其种子和角果发育提供输送养分奠定了基础。移栽时各品种间的根颈粗差异不明显。直播时浙油50和浙油51的绿叶数在花期显著多于其他品种,在移栽时浙双72的绿叶数在花期具有明显优势。绿叶数目多可在花期制造更多的光合产物供花器官发育吸收利用,奠定高产基础。4个品种的节数差异不明显,但直播的节数显著多于移栽处理。直播条件下,油菜植株虽然具有较多的节数,但形成的分枝数目较少,这与种植密度高有关;移栽时分枝形成的比率也不高,主要是由于迟播时油菜苗生长量减少,导致不能较好地发枝,从而影响产量的形成。

[1] 林宝刚,余华胜,张尧锋,等. 播期、密度和氮肥用量对‘浙油50’产量和含油量的影响 [J]. 浙江农业学报,2012,24(4):541-544.

[2] 张冬青,张尧锋,余华胜,等. 高产优质油菜浙油50的选育及特征特性[J]. 浙江农业学报,2015,27(4):521-526.

[3] 张泉锋. 种植密度对油菜浙油51产量及经济性状的影响[J]. 浙江农业科学,2015,56(8):1180-1181.

收入日期:2017-07-13

国家油菜产业技术体系长江流域稻油两熟制栽培(CARS-13)

袁 斌(1979—),男,农艺师,硕士,从事基层农业技术推广与研究工作,E-mail:5005669@qq.com。

何贤彪,E-mail:hexianbiao9689@163.com。

文献著录格式:袁斌,屈为栋,何贤彪,等. 不同油菜品种在玉环生长和产量表现[J].浙江农业科学,2017,58(10):1706-1708,1711.

10.16178/j.issn.0528-9017.20171008

S565.4

B

0528-9017(2017)10-1706-03

(责任编辑张瑞麟)