阳关寨勘查区煤质特征及成煤环境

刘 静

阳关寨勘查区煤质特征及成煤环境

刘 静

(贵州省煤田地质局地质勘察研究院,贵阳 550081)

为了全面了解贵州威宁阳关寨勘查区主可采煤层的煤质指标,通过煤样灰成分、硫分、镜质组反射率等与成煤环境的关系进行研究。发现3、4、5煤以中高灰煤为主,3号煤层属特低硫~中硫分煤,以特低硫煤为主,4号煤层属特低硫~高硫分煤,5号煤层属特低硫~高硫分煤,灰分从上至下似有降低的趋势。硫分从上至下变化较大,总体上是“升高-降低-再升高-再降低”的趋势。煤质特征反应成煤处于较稳定且受海水侵扰较小的滨海泥炭沼泽环境。

煤质特征;勘查区;成煤环境;阳关寨

阳关寨勘查区位于贵州省六盘水市西,威宁县南东部,地理坐标东经104°31′40″~104°44′56″,北纬26°31′27″~26°40′00″,南北长8~10km,东西宽约7~12km,面积211.33km2。该区煤炭资源储量大、品种全、质量优、开发条件好,已探明的煤炭资源/储量207万吨,远景资源/储量10.5亿吨多[1]。该区宣威煤系形成于曲流河河道和河岸沉积以及曲流河洪泛盆地沉积两种聚煤环境[2],形成的煤层厚度较稳定-稳定,分布范围较广。目前主要是以宣威组3、4、5煤为主采煤层,有必要通过对勘查区各可采煤层煤的煤质特征分析,查明其变化规律,对该区煤炭资源的开发和合理利用有着重要意义。

1 地质概况

勘查区位于龙场向斜东翼、开坪向斜北翼以及格目底向斜西北段所包围的区域,阳关寨背斜贯穿勘查区中部(图1)。勘查区构造主要为NW向,有发育于东部和中部的格目底向斜、阳关寨背斜、开坪向斜以及共生的断裂构造及褶曲[3]; SN向构造主要发育于西部,包含龙场向斜以及伴生的断裂构造;中东部发育有NE-NEE向的断裂构造。勘查区地层走向为NW-SE方向,阳关寨背斜NE翼地层倾向NE,倾角10°~20°;SW翼倾向SW,倾角10°~25°。区内地层出露较广,从石炭系地层到第四系均有出露。由老至新有:石炭系上司组、摆佐组、黄龙组、马坪组,二叠系梁山组、栖霞组、茅口组、峨眉山玄武岩组、宣威组,三叠系飞仙关组、永宁镇组、关岭组、须家河组,侏罗系自流井组,沙溪庙组及第四系。在勘查区的东北部地区,地层倒转。区内含煤地层为二叠系上统宣威组,厚度277.48~360.44m,平均厚306.34m,含煤21-39层,一般30层左右,煤层总厚度18.34~26.69m,平均21.22m,含煤系数6.9%。含可采煤层7层(3、4、5、7、10、12、16号)。其中,全区可采煤层有3、4、5号,大部可采煤层有7、10、12、16号。可采煤层总厚度2.81~30.95m,平均10.69m,可采含煤系数3.5%。可采煤层全部分布在宣威组上段。

图1 勘查区构造纲要图

2 煤质特征

2.1 煤岩特征

2.1.1 煤岩宏观特征

该勘查区煤岩以亮煤为主,镜煤、暗煤次之,条痕呈褐黑色,断口参差状、平坦状断口及贝壳状;线理-细条带状结构为主,少量中-细条带状结构;煤芯以粉砂状为主,其次为块状碎块状或破碎煤;煤裂隙见网状及细脉状方解石或钙质薄膜充填。

2.1.2 显微煤岩组分

勘查区可采煤层显微有机组分含量平均占总量的80.67%,无机组分含量平均占总量的18.89%。有机有机组分中,镜质组占有机组分的66.70%~90.49%,惰质组占22.00%~33.30%。无机组分中,粘土类占无机组分的2.68%~33.86%,氧化物类占3.11%~11.68%,硫化物类占0.17%~1.55%, 碳酸盐类占0.87%~4.15%(表1)。根据勘查区煤有机组分的特点,表明成煤时期植物遗体凝胶化程度较高。镜质组以基质镜质体和均质镜质体为主,少量结构镜质体、碎屑镜质体。惰质组以透镜状或不规则状半丝质体为主,并且丝质体细胞结构遭受破坏严重,少量微粒体,偶见分泌体,真菌体,火焚丝质体。无机组分以粘土类为主,其次为氧化物类和碳酸盐类,硫化物类较少。镜质组和惰质组之和占有机组分的74.75%~85.69%,该区各可采煤层煤的显微煤岩类型为微镜惰煤。

表1 显微煤岩含量统计表

图2 各煤层灰分、硫分分布图

2.2 灰分、硫分平面上的变化规律

2.2.1 灰分

勘查区3号煤层灰分产率20.61%~37.69%,平均30.39%,属中灰-中高灰煤,以中高灰煤为主。普查区中除606、702及903孔周围分布中灰煤以外,其它区域主要为中高灰煤(图2a)。4号煤层灰分产率23.44%~38.10%,平均31.40%,属中灰-中高灰煤,以中高灰煤为主。普查区中除604、802孔周围以及10-11勘探线之间以中灰煤为主以外,其它区域主要分布中高灰煤(图2b)。5号煤层灰分产率15.61%~34.69%,平均27.58%,属低灰-中高灰煤,以中高灰煤为主。中灰煤贯穿在整个普查区中间,804孔周围也分布着中灰煤;低灰煤仅见于604及702孔周围;其它区域主要为中高灰煤(图2c)。

通过对各煤层的灰成分进行测定,均以SiO2(60.53%~62.76%)、Al2O3(14.61%~17.64%)为主,其次是Fe2O3,CaO,MgO,SO3及TiO2等(表2)。

表2 各煤层灰成分含量统计表

2.2.2 硫分

表3 各煤层硫分含量统计

勘查区3号煤层硫分含量0.16%~1.45%,平均0.51%,属特低硫-中硫分煤,以特低硫煤为主。中硫煤主要分布在606、801、802和1003孔附近;低硫煤仅见于903及1103孔周围;其他区域均分布着特低硫煤(图2d)。4号煤层硫分含量0.15%~5.47%,平均0.98%,属特低硫~高硫分煤,704孔出现硫分异常高点,为5.47,另一高硫点在903孔,为3.10;以802、902、903围绕的区域以及504、605、606围绕的区域主要分布中硫煤;普查区中部及中北部,以801、803、901、1003孔围绕的区域,以及604和704围绕的区域主要分布着低硫煤;其他区域以特低硫煤为主(图2e)。5号煤层硫分含量0.16%~4.78%,平均0.73%,硫分变化较大,属特低硫-高硫分煤,高硫异常点见于903孔;中硫煤仅在普查区西南部606及704孔周围出现;低硫煤也仅在703、804、901及903周围出现;其他区域以特低硫煤为主(图2f)。井田内各煤层中硫的赋存状态呈微粒状,球粒状,细粒状分散分布。据统计,全井田共化验各种形态硫试验样197件,其中原煤平均全硫(St,d)、硫化铁硫(Sp,d)、硫酸盐硫(Ss,d)、有机硫(So,d)含量分别为0.77%、0.61%、0.02%、0.14%;硫化铁硫(Sp,d)、硫酸盐硫(Ss,d)、有机硫(So,d)在全硫中的所占百分比分别为79.22%、2.60%、18.18%。表明原煤中的硫主要是以无机的硫化铁硫的形态存在(表3)。

2.3 灰分-硫分垂向上变化的关系

原煤灰分、硫分在垂向上的变化关系(图3,a灰分,b硫分)从图看出,井田内各主要可采煤层原煤平均灰分从上至下似有降低的趋势。上部的4号煤灰分最高,中部5号煤灰分最低,7号煤又较高,然后10号煤又降低,浮煤变化趋势相当,但变化幅度不大。硫分从上至下变化较大,总体上是“升高-降低-再升高-再降低”的趋势。7号煤硫分最高,16号煤硫分最低,3号煤硫分较低,4、5号煤硫分含量居中。

2.4 镜质组反射率

勘查区可采煤层镜质体最大反射率(Ro,max)为1.75~1.78(表1),表明勘查区煤的变质程度较高。垂向上, 自上而下各煤层镜质体最大反射率有逐渐增大的趋势, 说明勘查区煤随着煤层埋藏深度的加深, 变质程度加大, 属于区域变质类型。

图3 灰分、硫分垂向关系变化图

3 煤质特征与成煤环境的关系

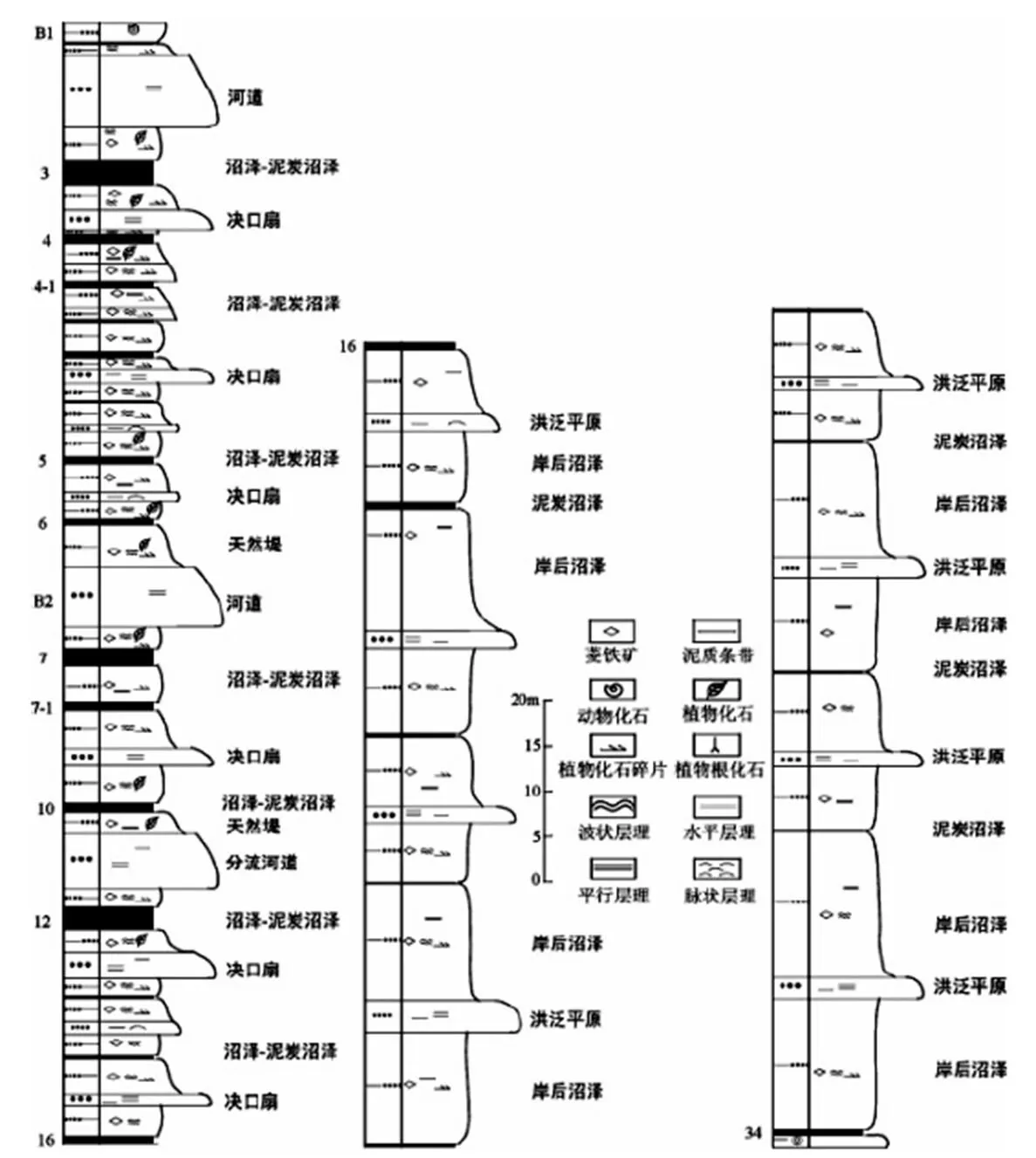

煤岩煤质受到原始沉积环境影响很大。前人研究发现本勘查区宣威组的沉积特征和垂直层序可划分为两种沉积环境:煤系底界-16号煤层底界的曲流河河道及河岸沉积环境(下段);16-号煤层底界—煤系顶界的曲流河洪泛盆地沉积环境(上段),如图4所示。本次研究对象为上段,即曲流河洪泛盆地沉积环境,从沉积特征及垂直层序图来看,沉积物具有向上变细的二元结构,且由多个沉积旋回组成,下部为河道细砂岩沉积,上部为天然堤、决口扇细粒沉积,底部沉积中砾石少,偶有泥砾或泥质粉砂砾,且砾径小,小于1cm。发育平行层理,脉状层理。向上过渡为以粉砂岩、泥质岩为主的天然堤沉积,具脉状层理、波状层理。常见植物化石碎片。洪水期间,常有决口扇和分流河道形成,决口扇粒度近端较粗,以细砂岩、粉砂岩为主,具平行层理、脉状层理。泥炭沼泽发育于决口扇和天然堤上。其延伸方向大致平行于同期河道砂体,沿此方向煤层厚度较稳定,向两侧接近河道,越岸决口扇沉积则急剧分叉或尖灭[4-6]。区内没有海水的侵入,煤层硫分低,灰分高。勘查区3、4、5号煤都属于这种沉积环境成因,煤层连续性好,稳定,厚度变化小,全区可采,多属简单结构煤层;这种类型煤层灰分产率较高、硫分较低,氢含量较高,镜质组含量较高,反应成煤环境处于较稳定且受海水侵扰较小的滨海泥炭沼泽范围内。

4 结论

1) 本区各主采煤层镜质组最大发射率(Ro,max)值为1.59~1.93,大致呈现出随着煤层深度的增加最大反射率值有增加的趋势,说明煤的变质程度在逐渐增强,属于变质程度较高的焦煤,由于各可采煤层煤的变质程度高, 灰分高、硫分低、发热量均较高, 燃烧性能良好, 炼焦用煤和气化用煤的主要原材料。

图4 宣威组垂直层序图

2)本区各主采煤层煤的显微有机组分中镜质组大于惰质组, 二者占75%左右。煤的无机组分占25%左右,并以粘土矿物为主。中-中高灰分、特低-中硫分。灰分从上至下似有降低的趋势。硫分从上至下变化较大,总体上是“升高-降低-再升高-再降低”的趋势。

3)研究区煤层灰分产率较高、硫分较低,氢含量较高,镜质组含量较高,反应成煤环境处于较稳定且受海水侵扰的滨海泥炭沼泽范围内。与研究区曲流河洪泛盆地的沉积环境相匹配。

[1] 袁月琴,张盛泽. 贵州省六枝新华煤矿区上二叠统含煤岩系及煤质特征[J].贵州地质,2007,24(2) : 110-113.

[2] 熊炜,黄文,聂波,等.阳关寨整装勘查区含煤地层沉积环境及聚煤特征研究[J]. 煤炭工程,2016,48(4):100-103.

[3] 陈康,黄文,唐显贵,等. 贵州威宁阳关寨勘查区构造分析[J]. 煤炭工程,2016,48(10):96-102.

[4] 陈家良,邵震杰,秦勇.能源地质学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2004.

[5] 黄文.贵州省威宁县煤炭沟煤矿煤炭资源储量核实及勘探报告[R].贵阳:贵州省煤田地质局地质勘察研究院,2011.

[6] 聂波.贵州省威宁县阳关寨背斜煤炭整装勘查报告[R].贵阳:贵州省煤田地质局地质勘察研究院,2014.

Coal Quality and Coal-forming Environment in the Yangguanzhai Exploration Area, Weining, Guizhou

LIU Jing

(Institute of Geological Exploration, Guizhou Bureau of Coal Geology, Guiyang 550081)

This paper deals with coal quality indices such as ash content, sulfur content, vitrinite reflectance of minable seams and their relation with coal-forming environment in the Yangguanzhai Exploration Area, Weining, Guizhou. The study indicates that seams 3, 4, 5 are characterized by high ash content, seam 3 by low sulfur content, seam 4 by very low and high sulfur content, seam 5 by very low sulfur and high sulfur content. The ash content increases ascendingly and sulfur content varies largely. Coal quality change suggests that the coal formation took place in a seamarsh environment.

coal quality; coal-forming environment; Yangguanzhai exploration area; Weining, Guizhou

P618.11

A

1006-0995(2017)03-0400-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2017.03.011

2017-01-15

贵州省第二批整装勘查项目( ZZKC2013-07)

刘静(1984-),女,湖北孝感人,工程师,煤田地质、煤质分析