地质综合与成矿规律研究在找矿中的重要作用

徐成晴,陈跃龙

地质综合与成矿规律研究在找矿中的重要作用

徐成晴1,陈跃龙2

(1. 四川路桥矿业投资开发有限公司,成都610000;2. 核工业西藏地质调查院,成都 610081)

470矿区是一个大型火山岩型铀矿床,初期由于对成矿规律认识不足,找矿效果不明显。针对工作中的薄弱环节,通过矿区地质、矿化特征的综合研究,重新进行了大比例尺的填图,发现矿化赋存在粗面岩与火山碎屑岩接触带上,矿体受硅化、红化控制,初步肯定了矿区远景。在新的地质成果基础上重新布置坑道,很快就揭露出一些好的矿体,使找矿工作取得了新的突破。

铀矿;粗面岩;钠交代型;红化

1 区域地质及铀矿化特征

矿区位于大兴安岭新华夏系第三隆起带与天山-阴山纬向构造带的复合部位。矿区为一小型火山塌陷盆地,其基底地层为一套二叠系火山碎屑岩;盖层侏罗纪粗面岩是矿区的含矿主岩。

矿区构造以断裂构造为主。区域隆起时产生的弧形构造和塌陷时产生的张性层间构造,分别控制了矿区内各矿点、带的展布,由它们派生出来的低序次张扭、压扭性构造是区内的含矿构造。既天台永河-盛源新华夏系断裂带与区内弧形构造归并复合,控制了区内各矿化点、带的展布。矿区东部的红山复式花岗岩体和纵贯全区的流纹斑岩次火山岩体的侵入,与铀矿化的形成和后期改造有密切的关系(图1)。

区内铀矿化主要赋存于粗面岩中,少量在流纹斑岩中,属于钠交代型。矿体往往成群出现,组成矿带。单个矿体规模不大,长度一般30~50m,厚度2~5m,总体厚度40~50m。矿体倾向多为南东其次北西,少数南西倾。倾角陡缓不一,随构造的产状变化而变化。矿体多呈似层状、透镜状,少数为扁豆状。矿石有铀-赤铁矿型和铀-辉钼矿型两类。铀主要以单铀矿物(沥青铀矿)形式存在。伴生元素钼可综合利用。

与铀矿化关系密切的近矿围岩蚀变主要有:钠长石化、红化、绿泥石化、磁铁矿化、辉钼矿化、黄铁矿化。铀矿化明显有两期,既伴生钠长石化、红化的主期铀矿化和伴随辉钼矿化、黄铁矿化的晚期铀矿化,晚期铀矿化叠加在主期铀矿化之上。

2 找矿首次发现综合地质工作薄弱

1959年航测发现1号点,后经东北406队内蒙东部第三地质队地面检查,又相继发现了2、3、4、5、6、7、8、9号矿化点,断续构成长达7Km的矿化带。经地面揭露,2、3号点地表发现了很好的矿体。据此,打了坑道,但因地层产状未搞清楚,坑道均在火山碎屑岩中掘进,未见矿体。

1964年又开始工作,本着就矿找矿的原则,首先抓住了2、3号点,重新研究地表资料,强化综合地质工作,在区域上开展了1∶5万的地质填图、在矿区范围内开展了1∶5 000的地质填图工作,发现矿化赋存在粗面岩与火山碎屑岩接触带上,矿体受硅化、红化控制,初步肯定了矿区远景,对地层产状、矿化特征有了新的认识。在此地质基础上重新布置坑道,很快就揭露出一些好的矿体。为以后的工作打下了基础。

3 研究成矿规律扩大找矿成果

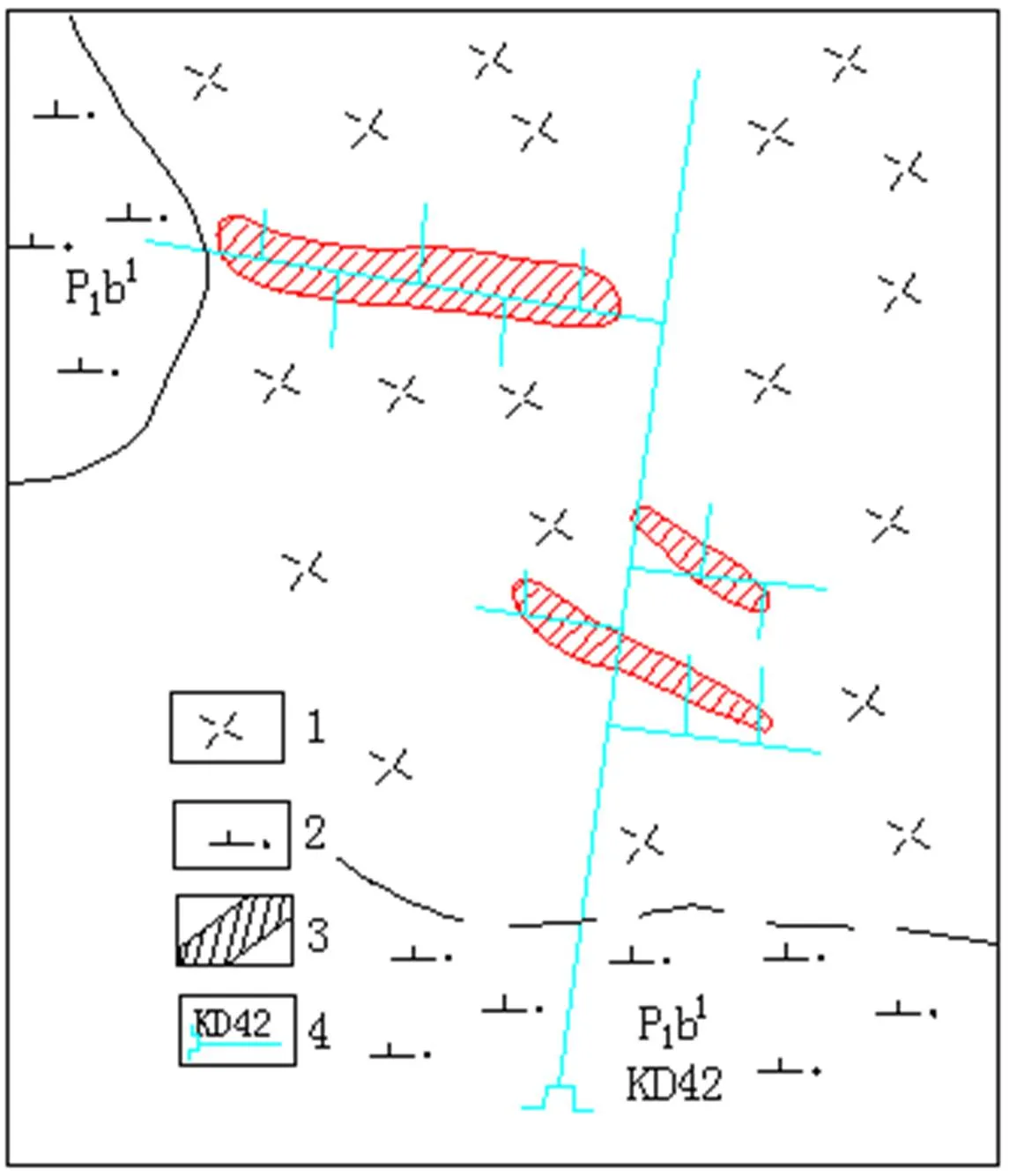

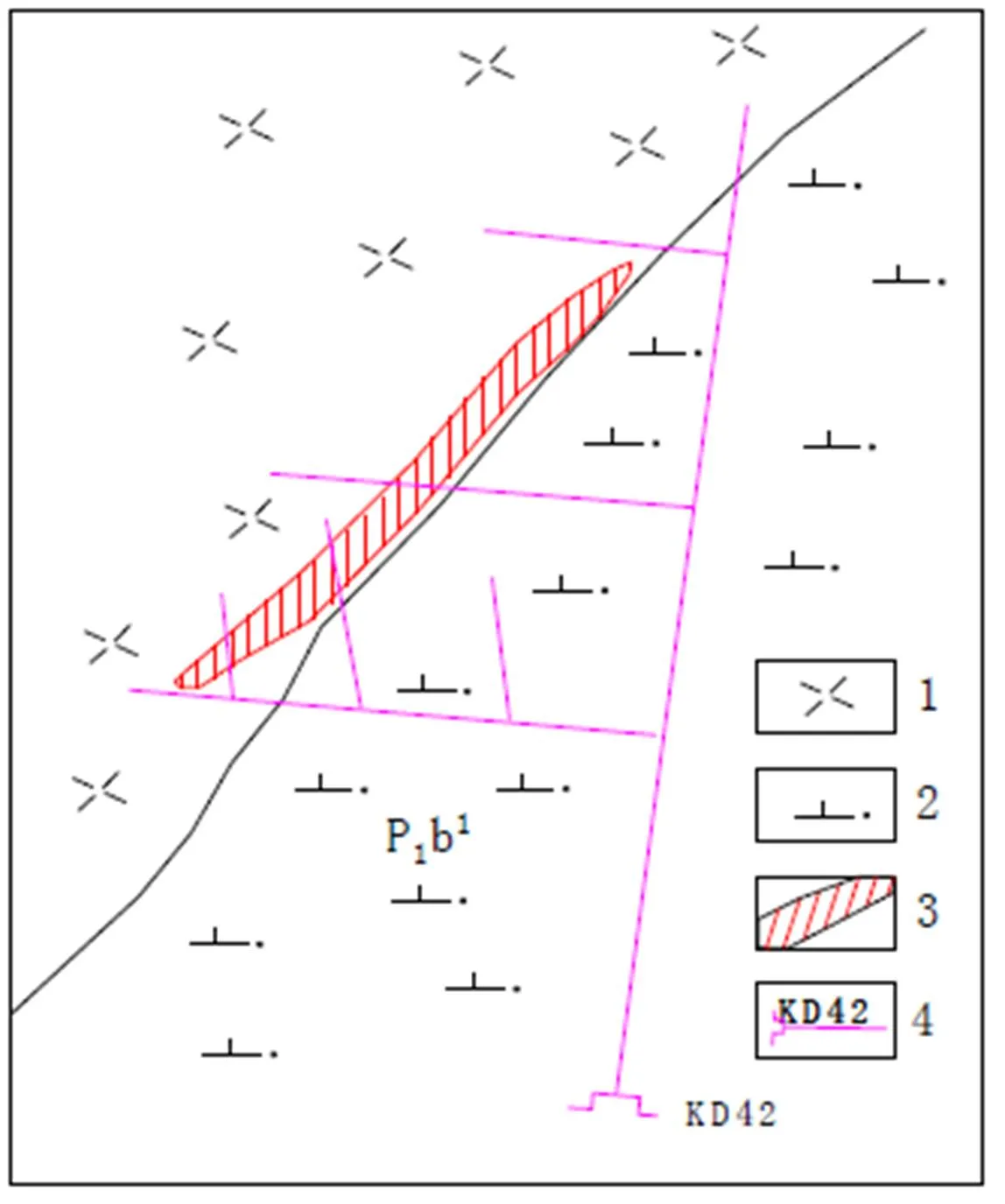

由于加强了综合地质工作和成矿规律的研究工作,4号点有了较大的突破。1965年,为了查明粗面岩区域上的找矿远景,对4号点进行了揭露工作,最开始设计了41、42号坑道。施工结果:41号坑道见到两个小矿体,工业意义不大;42号坑道原设计40m处应该见到粗面岩,但实际掘进到150m仍未见到粗面岩(图2)。这种主客观的差距反映出综合地质工作的差距,因此,矿部马上集中部分技术人员,再一次强化综合地质工作,地表坑道结合起来查明地质情况,总结成矿规律。根据实地研究发现:坑道顶板有数处红化现象,强度虽不高但蚀变却很强。又重新翻阅了该点的物探资料,发现该点伽玛异常虽不高,也不连续,但总体上呈半环状分布。另外1∶5 000地质填图初步成果得知:粗面岩与下部火山碎屑岩的接触带,在这里是北西倾,倾角12°~13°。由此推断:接触带在主巷道的左侧。因此,在42号坑道主巷左侧又补充设计了几个支巷,试图切穿接触带。同时又在地表覆盖区进行了磁测,找到了地表接触带的位置。据此又布置了射气测量,很快圈出了长300m,沿接触带分布的最高浓度为1 000艾曼的异常带。随即进行了槽探揭露,在几个探槽中见到了矿化。此时,坑道中有4个支巷也见到了接触带,分析得知:接触带走向北东、倾向北西、倾角12°~13°。矿化亦沿粗面岩与火山碎屑岩的接触带分布,但矿体不大,厚度仅数十厘米(图3)。通过强化综合地质工作,总结成矿规律证实了矿化沿粗面岩与火山碎屑岩的接触带分布的推断。

图2 42坑道原设计平面图

1-粗面岩 2-凝灰岩 3-预计矿体位置

图3 42坑道实际施工平面图

1-粗面岩;2-凝灰岩;3-矿体实际位置;4-施工42号坑道

同时2号点坑道中也揭露出几个较好的矿体,其赋存部位有二:①沿接触带分布的矿体,其特征与42号坑道中所见到的矿体基本相同,矿体薄而不连续;②好的矿体赋存在距接触面5~20m处。这一规律的发现又给了我们新的启示,既突破4号点的关键是否能在距接触面一定距离内找到大而富的矿体。因此停下42号坑道,改在接触带上盘施工43号坑道,同时通过钻孔揭露接触带,结果Ⅰ-9-1钻孔,在距接触带20m左右见到了厚4m、品位0.1%的工业矿体(图4)。

4 按成矿规律找矿取得新突破

6、7号点矿体产状变化较大,地层产状浅部为南东倾、深部为北西倾,但矿体主要沿接触带分布(图5)。在以后的资料整理和野外路线观察过程中发现:7号点以及5、6号点的矿体产状随接触带的产状变化而变化。7号点南段的接触带产状缓,矿体也缓。特别是在南72坑和东71坑中,还见到矿体与一组平缓的构造关系密切。此外,在远离接触带还有一层铀-钼型矿体,与接触带平行。这一类型的铀矿化明显受构造控制。技术人员又反复观察坑道、地表的矿化现象、控矿因素,进一步充分研究综合资料、进一步总结成矿规律后发现:①接触带倾向南东,接触面附近的火山碎屑岩中发育有硅化、绿色饰边条带,粗面岩中杏仁体定向排列并有红化。表明接触带是一条逆断层。②矿化受逆断层的控制,矿体在平、剖面上均有一个不大的交角。6号点逆断层产状陡矿体也陡,倾角50°~60°(图6)。7号点逆断层产状缓矿体也缓,倾角为20°~40°(图7)。③另一条铀-钼型矿带,受与逆断层平行的硅化破碎带的控制。

图4 4号点9号线剖面示意图

1-粗面岩;2-凝灰岩;3-矿体

图5 7号点9号线剖面示意图

1-粗面岩;2-凝灰岩;3-流纹斑岩

图6 6 号点15 号线剖面示意图

1-粗面岩;2-凝灰岩;3-矿体

在综合分析地质资料的基础上,6、7号点在原来接触带控矿认识的综合上,又加上了构造控矿因素。

在此认识的基础上,调整了6、7号点的施工方案,采用以钻探为主揭露矿体(图7),成效显著。

1977年为了进一步扩大远景,我们进一步强化综合地质工作研究、进一步总结成矿规律,并根据矿区地层构造和矿化特征,将矿区地层划分为一组三段四层,统一了岩石定名,发现了熔结凝灰岩;建立了矿区三个构造体系,既华夏系、新华夏系、华夏式;提出了矿化受岩性、构造、围岩蚀变三个因素控制的新认识,并对该区的揭露勘探工作部署和找矿方向提出了具体意见。分析资料后得出:区内粗面岩性脆且具有大量的气孔,在剖面上夹于两层柔性岩层(凝灰岩)之间,因此在构造应力的作用下,就优先破碎,从而提供了矿液通道和容矿空间,是矿区的含矿主岩。新华夏构造体系的主要组成部分—西翼主干断裂和北部层间断裂是矿区的控矿构造。控矿构造由陡变缓处(断面洼部位)是矿体相对集中的部位。因此查明控矿、含矿构造的空间展布特征、产状变化特征,可以有效地布置勘探工程,提高勘探效果。区内铀矿化属于钠交代型,钠长石化和红化是矿区主要找矿标志且具有明显的分带性,因此,查清钠长石化、红化蚀变带的展布规律,对寻找盲矿体具有重要意义。

运用上述成矿规律,对6、7号点进行了详查,在施工过程中,紧紧抓住构造控矿这一主导因素,根据控矿构造产状的变化特征以及含矿构造的排列形式和成组出现等特征,布置新的探矿工程,因而很快的就发现了一批盲矿体。

5 加强成矿规律研究认识不断深化

在运用层间构造控矿这一规律性认识的找矿过程中,9号点在流纹斑岩中发现了很好的矿体。经过分析,提出了矿化受流纹斑岩边部构造控制的新认识,并进而发展成为火山颈控矿的新观点。经验证在4~9号点之间的流纹斑岩中也发现了一些新的矿化,但规模不大,矿体薄而陡。虽然如此,这一线岁的发现,对扩大矿区的找矿领域,具有一定的指导意义。

图7 7号点17号线剖面示意图

1-粗面岩;2-凝灰岩;3-流纹斑岩;4--矿体

6 体会

1)综合地质工作和地质科研工作,对正确认识矿区综合情况、矿区的突破和扩大均具有重要的意义。它有效地解决了“矿在哪里”和“到哪里找矿”的问题,从而使矿区很快得到突破,达到用较少的工作量,取得较好地质成果的目的。

2)加强主要找矿标志和控矿因素的研究,总结成矿规律,是突破矿点扩大找矿成果的重要环节。

3)只有在搞清楚矿区的综合地质、成矿规律的基础上,才能选择合理有效的勘查手段,合理的布置探矿工程,从而加快勘探速度。

[1] 核工业部地质局. 中国铀矿床发现和发展实例[Z]. 1985.

[2] 东北四0六队, 内蒙古第二地质队. 内蒙古470铀矿勘探报告[R].

Importance of Comprehensive Study to Prospecting in the Deposit 470

XU Cheng-qing1CHENG Yue-long2

(1-Sichuan Road and Bridge Mining Investment Development Co., LTD, Chengdu 610000; 2-Tibet Institute of Geological Survey, CNNC, Chengdu 610081)

The deposit 470 is a large volcanic rock type deposit which is confined to the contact between trachyte and pyroclastic rock. The orebodies are controlled by silicification and reddening. Compehensive study makes a new breakthrough in prospecting work.

trachyte; pitchblende; uranium; sodium metasomatic type; reddening

P619.14

A

1006-0995(2017)03-0417-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2017.03.015

2017-03-15

徐成晴(1975-),男,江西省万年县人,工程师,山东科技大学,研究方向:固体矿产勘查及矿山开发