生态环境评价中的地质环境稳定性分析——以龙门山地质断裂带中段为例

王德富,唐伟,文学虎

生态环境评价中的地质环境稳定性分析——以龙门山地质断裂带中段为例

王德富1,2,唐伟1,文学虎1

(1.国家测绘地理信息局第三地理信息制图院,成都610100;2.成都理工大学,成都610100)

生态环境与地质环境评价已成为当今国家经济建设中不可缺少的工作之一。为此,国家环境保护部专门出台了《生态环境状况评价技术规范(HJ192-2015)》以指导我国生态环境评价工作。然而,地质环境工作虽经过大量的调查与研究,并取得了一定成效,但至今没有形成一套成熟的、简易通用的标准规范。尤其是在涉及地质环境对生态环境的影响作用等方面尚没有形成统一认识。鉴于此,笔者提出一种适用于生态环境评价工作的地质环境稳定性快速评价方法,以分析地质环境对地表生态环境的影响作用。

生态环境;地质环境;评价指标;模型构建

当前,生态环境与地质环境日益破坏,已成为当前国内外地球科学领域的研究热点。而在生态环境方面,已有大量学者开展了生态环境评价工作,并形成了一套评价生态环境状况的指标体系和评价方法[1]。在地质环境方面,大量工作集中在地质灾害危险性评价及风险区划。然而,地球表层的岩石圈、水圈、生物圈和大气圈相互渗透、交织、联系,共同形成了统一的地球表生最大的生态系统,构成了一个具有恢复和调节功能的开放—复杂的动态系统[2,3]。显然,地表生态环境评价仅仅能客观反映当期生态环境质量,不能深刻揭示导致生态环境质量优劣的地质环境的本质属性和自然特征。因此,对地球表生生态系统的研究,尤其是生态环境评价离不开对地质环境的分析评价。然而,通过查阅相关资料文献,生态环境评价过程中涉及地质环境的评价相对较少。现有的研究成果大量集中在地质灾害等方面[4-6],且方法各异,适用地区不同,尚没有形成统一的体系和标准规范[7]。

1 评价方法基本流程

1)全面收集研究区自然地理情况、地质灾害、地质构造及地貌与第四纪的基本研究资料,包括地质测绘资料、气象雨量资料、地形地貌条件、区域地质构造、区域地层岩性、地壳运动史、地质灾害以及地震活动等成果,基本查清研究区地质演化历史。

2)根据野外地质灾害调查成果,利用遥感和地理信息技术,依据最新地质理论,将各类数据统一到同一坐标系下建立地质环境空间数据库,并对各要素进行基本统计分析。

3)充分分析前人研究成果及实际地质调查资料,探讨影响地质环境各因素之间的相互联系与作用,重点剖析对地质环境具有突变或灾变效应的主要因素,构建适宜分析该地区的地质环境稳定性的指标体系与评价模型。

图1 示范区地形地貌简图

4)基于构建的地质环境评价模型,得出评价结果,并对结果进行验证。

2 示范区地质环境概况

研究以汶川县、都江堰市及绵竹市三个行政区为示范区,隶属四川省绵阳市、德阳市,四川阿坝藏族羌族自治州,跨级成都市的部分地区。地理位置横跨四川盆地边缘地区及川西北高原区,处于中低山区向高山高原地区的过渡区。海拔最高达6 231m,最低处为501m,平均相对高差达3 000m左右。同时,该区位于龙门山地质断裂带中段,是“5·12”汶川大地震的极重地震地质灾害区,其地质构造活跃、地质灾害频发、生态环境敏感使其成为长江经济带重要的生态修复及地质灾害防治重点区。据汶川地震震后地质灾害调查显示,震后地质灾害比震前明显增多,其中以泥石流灾害最为活跃[8]。

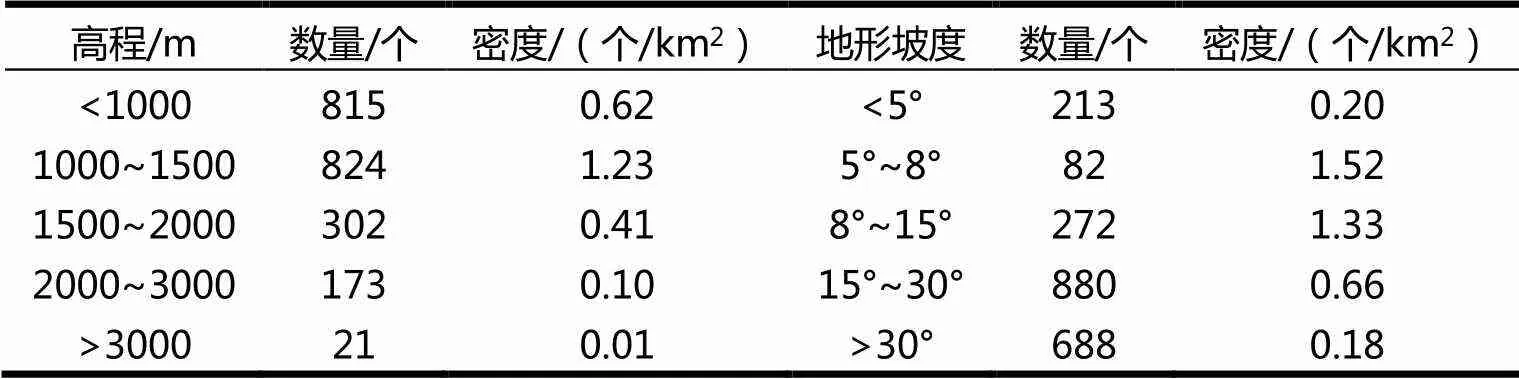

表1 研究区地质灾害隐患点与海拔高程、地形坡度之间的关系

3 评价指标选取及模型构建

3.1 指标选取原则

评价结果的准确性与可靠性必须客观科学地反映区域地质环境状况,为保证评价指标及模型的合理性,必须遵循以下基本原则。

1)综合性原则:地质环境稳定性以及各要素间是相互作用的综合结果,评价需全面分析其综合作用。

2)主导性原则:地质环境的演变是众多地质因子相互作用的结果,各种因子的作用方式和过程是不同的,必须分析决定着地质环境的演变趋势和方向的主导因子,以及各因子之间的变化规律及相互因果关系、主次关系,才能更准确的反映地质环境的基本特征。

3)科学性与区域性原则:科学性要求选取指标应该科学、全面、系统;区域性要求选取评价指标具有研究区的地质环境现状和变化的特征,因地制宜地在层次、类型、空间尺度不同的地质系统进行评价。

表2 研究区地质灾害隐患点与地形起伏度、工程地质岩组之间的关系

4)先进性原则:要求获取、选取指标采用先进的技术方法和理论。采用卫星遥感及野外地质调查等技术获取地质环境现状和变化数据,增强地质环境综合评价的准确性和时效性;并选取合理、具有代表性的地质环境要素。

5)定性和定量相结合的原则:根据数据的来源、处理方式,按照易量化程度进行界定,不易给出准确界线的需采用语义化方式进行定性衡量。

3.2 评价指标构建

表3 研究区地质灾害隐患点与断层距离、断裂密度之间的关系

前人在地质环境分析评价中,主要集中对地质灾害易发性及危险性等工作,并从各个角度对地质灾害的发生程度、频次、类型、规模等进行了研究[4-9],但对在生态环境的影响评价较少。而生态环境的评价离不开地质环境基础。研究认为,对地质环境具有最大影响能力的不仅仅只有地质灾害突变或灾变事件本身,还有地质灾害发生后,由于地质环境的破坏,该地区地形地貌、水文、生态等多方面的系统性影响。因此,生态环境评价中的地质环境不仅仅是对地质灾害的评价,而应是通过地质灾害的特征、规模、密度等表征或评价其生态所处的地质环境的优劣程度,尤其强调由于地质环境的重大破坏所造成或引起的生态环境影响。基于此,根据大量研究成果认为,地质灾害的发育与地区地形地貌、气象水文、地质构造、地层岩性、人类活动等密切相关[4-9]。而地质灾害是地质环境破环的最为直接且显现的地质因素。由此,生态环境评价工作中的地质环境稳定性也从以上几个方面进行分析。

经分析判断,示范区地质灾害隐患点总数为2 135个,且该区地质环境稳定性与各个影响因素之间具有紧密联系,具体表现在:

1)海拔高程:在1 000~1 500m的高程范围内,地质灾害点的密度更大,其次为小于1 000m的范围内,地质灾害点密度稍大;而在大于1 500m的地区,地质灾害明显减少(表1)。

2)地形坡度:地质灾害明显集中分布在地形坡度小于30°以下地区(表1)。

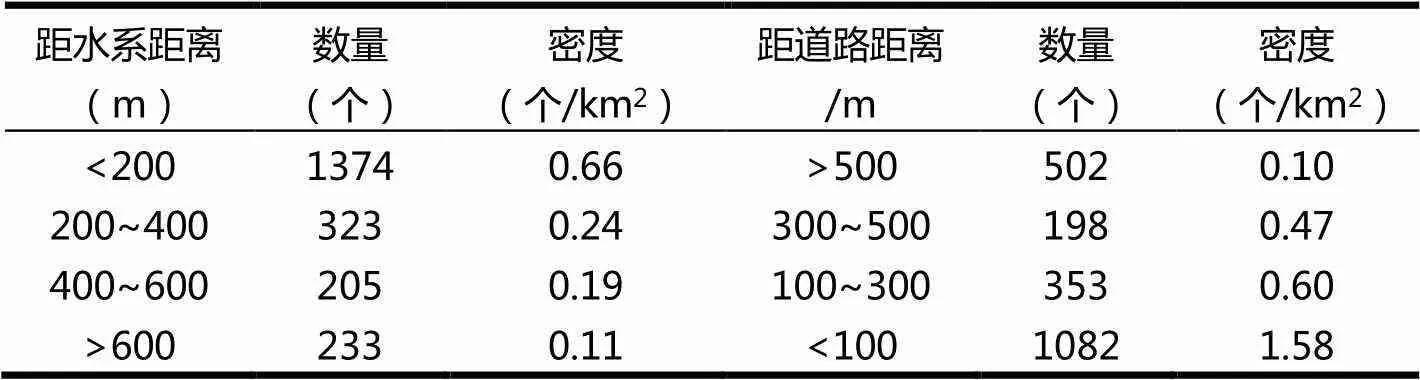

表4 研究区地质灾害隐患点与水系距离、道路距离之间的关系

表5 研究区地质灾害隐患点与居民点距离、年均降雨量之间的关系

3)地形起伏度:地质灾害主要集中在地形起伏度小于108m的地区(表2)。

4)坡向:在地形坡向西北、北及西南方向,地质灾害越发育。

5)工程地质岩组:地质灾害主要集中在软弱岩组与较软弱岩组地层中(表2)。

6)距断层距离:基本特点是距离断层越近的地方,地质灾害越发育(表3)。

7)断裂密度:断裂密度越大,地质灾害越发育(表3)。

8)距水系距离:距离水系距离越近的地方,地质灾害越发育(表4)。

9)距道路距离:在距交通道路距离越近的地方,地质灾害越发育(表4)。

10)距居民距离:在距人类活动区域越频繁的地区,地质灾害越发育(表5)。

11)年均降雨量:在降雨量越多的地区,地质灾害更发育(表5)。

12)地震峰值加速度:示范区地震峰值加速度有0.15g和0.2g,而在0.2g的地区地质灾害更发育。

表6 地质环境稳定性评价关键指标

基于以上地质灾害与地质环境要素之间的关系分析,构建地质断裂带地质环境评价指标(图2)。并采用层次分析法,构建各评价指标的判断矩阵,最后进行一致性检验,得到随机一致性比率,具有满意的一致性。

图2 地质断裂带地质环境稳定性评价指标权重

需要注意的是,在进行的地质环境稳定性评价中,有的指标存在不同程度的相关性,具有相互重叠的的意义,不能进行简单的叠加分析,否则将会是评价结果被不合理地放大,导致结果失真[8]。必须结合专家经验及实际情况进行指标“提纯”,将意义相对重复的指标剔除,得出最具有代表性的关系指标(表6)。

经大量分析前人研究成果[11-14],认为表6中的关键指标可作为整个龙门山地质断裂带地区生态环境评价工作中快速分析地质环境稳定性的指标体系。

3.3 模型构建

评价之前必须确定合理的评价单元与评价模型。根据前人的研究成果,地质环境的分析评价工作具有以下几个特点。从评价的区域单元角度,主要方法有基于流域单元、行政区划单元、网格单元及斜坡单元等[10];从评价的类型角度,主要有基于某一类灾种的类别讨论或者是基于区域的灾害模糊统计分析评价;从评价的模型计算方法角度,主要有层次分析模型(AHP)、模糊综合评价模型(FUZZY)、信息量分析模型、Logistic回归模型、神经网络评价模型(ANN)、支持向量机模型(SVM)等[11-14]。

因此,为了与生态环境的评价单元保持一致性,地质环境亦采用100×100m的网格划分。同时,由于地质环境各影响要素之间又相互影响,关系复杂,故采用模糊综合评价模型评价该区地质环境稳定性。

评价指标的基础数据均为定量描述的数据,须采用标准化、规格化、均匀化,或对数、平方根等数值变换方法统一量纲,方可代入评价模型。

4 评价结果

4.1 评价结果

根据以上指标选择及模型构建,通过数据归一化处理,利用ArcGis空间叠加分析功能,得出地质环境稳定性评价结果(图3)。

图3 地质环境稳定性评价分区图

图4 地质灾害隐患点分布图

由图3可知,研究区地质环境稳定性较差,地质灾害易发程度较高,主要集中在都江堰北部、都汶高速沿线以及绵竹是西北部山区。通过与实际地质资料对比发现,研究区地质环境稳定性明显受地质断裂构造、水系分布及人类活动影响等作用影响。其中,最主要还是受主要受到断裂带和地震活动的控制作用,其次为地形起伏度等其他因素。将该评价结果与区域地质灾害隐患点密度空间分布图(图4)对比分析看,该评价结果与实际情况吻合度较高,可信度强。

4.2 结果验证

为了进一步验证地质环境稳定性评价及分级结果的合理性,根据野外地质灾害详细调查的结果(图4),将已查明的地质灾害隐患点与评价结果进行相关性分析,并统计各评价分区内地质灾害点的发育情况(图5)。

由图5可知,地质环境极差地区面积为649.69km2,该区内已查明的地质灾害隐患点密度高达1.2个/km2;地质环境差地区面积为1 361.69km2,但区内已查明的地质灾害隐患点密度骤减,为0.7个/km2;地质环境差地区面积为1 361.69km2,区内已查明的地质灾害隐患点密度相较前两者更少,仅0.17个/km2;而在地质环境稳定性一般的地区,地质灾害分散发育,密度较低,地质灾害发育程度显著降低。因此,从地质环境极差、差、较差到一般地区的地质灾害点密度看,地质灾害发育与地质环境的好坏具有很好的线性相关拟合,综上所有结果认为,评价结果具有较高的可信度,同时也论证了本研究的评价方法的合理性和可靠性。

图5 地质环境评价结果与以查明地质灾害隐患点之间的关系

5 结论与建议

1)在前人研究成果的基础上,通过分析评价区域的地质灾害与地质环境关系,根据层次分析法和模糊综合评价法快速得出地质环境稳定性,结果合理,可靠;评价方法简易、通俗易懂,易于理解。

2)在龙门山地质环境研究相对成熟的地区,克服常规地质环境评价中需要大量的地质灾害隐患点与区域环境因素的分析方法,提出较为简易的分析方法与评价模型,达到了在可用于生态环境评价过程中地质环境快速分析评价的目的。

3)通过以上分析,笔者认为亟需加强龙门山地质断裂带地区地质环境稳定性分析方法的统一规范与技术标准,并推广应用。

[1] 国家环境保护部.生态环境状况评价技术规范(HJ 192-2015)[S].北京:环境保护部,2015.

[2] 胡宝清,刘顺生,张洪恩等.长江流域地质-生态环境的演化机制及综合自然灾害区划[J].自然灾害学报.2001,10(3).

[3] 何政伟,黄润秋,孙传敏等.浅议生态地质学[J].地质学基础,2003.

[4] 黄润秋,许强,沈芳等.基于GIS的地质灾害区域评价与危险性区划系统研究[C].第三届海峡两岸三地环境灾害研讨会论文集.台北,2001,177-182.

[5] 刘传正.区域滑坡泥石流灾害预警理论与方法研究[J].水文地质工程地质.2004,31(3):1-6.

[6] 唐川,朱静.基于GIS的山洪灾害风险区划[J].地理学报,2005,60(1):57-94.

[7] 牛全福.基于GIS的地质灾害风险评估方法研究[C].兰州大学,2011.

[8] 崔鹏,何思明,姚令侃等.汶川地震山地灾害形成机理与风险控制[M].北京:科学出版社,2011.

[9] 黄润秋,唐川,李勇等.汶川地震地质灾害研究[J].北京:科学出版社,2009.

[10] 霍艾迪,张骏,卢玉东等.地质灾害易发性评价单元划分方法—以陕西省黄陵县为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2011,41,(2).

[11] 黄润秋,向喜琼,巨能攀.我国区域地质灾害评价的现状及问题[J].地质通报.2004,23(11):1078-1082.

[12] 向喜琼.区域滑坡地质灾害危险性评价与风险管理[C].成都理工大学,2005.

[13] 童立强,祈生文,安国英等.喜马拉雅山地区重大地质灾害遥感调查研究[M].北京:科学出版社,2013.

[14] 许强,张一凡,陈伟.西南山区城镇地质灾害易损性评价方法—以四川省丹巴县城为例.地质通报,2010,29(5):729-735.

Problem of Geological Environment Stability of Ecological Environment Assessment——by the Example of the Longmenshan Fracture Zone

WANG De-fu1,2TANG Wei1WEN Xue-hu1

(1-The Third Geoinformation Mapping Institute, National Administration of Surveying, Mapping And Geoinformation, Chengdu 610100; 2-Chengdu University of Technology, Chengdu 610100)

The evaluation of ecological environment and geological environment has become one of the indispensable work in the national economic construction. A rapid evaluation method of geological environment stability and ecological environment is suggested.

ecological environment; geological environment; stability; assessment

[P69]

A

1006-0995(2017)03-0454-05

10.3969/j.issn.1006-0995.2017.03.023

2016-12-12

四川省测绘地理信息局科技项目(2016ZC01)

王德富(1990-),男,四川达州人,硕士研究生,从事生态环境与地质环境保护、测绘地理信息等方面的工作。