篮球与灾难

篮球与灾难

天灾难以避免,当灾祸降临的时候,谁也无法逃脱。留给活着的人的,不应该仅是悔恨和悲痛,而是怀念和回忆。

1去年一场空难,毁掉了巴西足球俱乐部沙佩科恩斯的前程,飞机上的77名球队成员仅仅生还6人,造成了这场世界体育史上的最大悲剧。在NBA,也有过几次几乎毁掉球队的灾难,一些正值巅峰期的球员因为各种原因失去了生命,也有球员的家人被犯罪分子袭击,失去了生命。迈克尔·乔丹的父亲和克里斯·保罗的外公都被劫匪夺走了生命,这是他们的一生之痛。而像伦·拜亚斯这样的天才球员,却因为吸毒失去生命,甚至连NBA的球场都没能踏上,这不仅是凯尔特人的损失,也是他生命的遗憾。

如果说被子弹夺走生命还称得上天灾,那像拜亚斯这样对人生的自我毁灭就是人祸。科比的好哥们拉马尔·奥多姆险些步他的后尘,而像杰伊·威廉姆斯这样的球员则还算幸运——车祸夺走了他的天赋,却留下了他的生命。

德拉岑·彼得洛维奇被称为NBA最好的外籍球员之一,他也是第一位入选篮球名人堂的外籍球员。他曾在克罗地亚本土和美国的篮球场上叱咤风云,却在退役后被一场车祸夺走了生命。和他遭遇同样命运的还有另一位欧洲巨星皮特·马拉维奇。人称“手枪”的马拉维奇因心脏病突发身亡,也让NBA的历史写下了一曲悲歌。

除此之外,遭遇飓风袭击的新奥尔良人民曾经失去了他们的球队,所幸他们以坚韧的意志展开重建,最终让自己的家乡重现光明。

灾难令人心生恐惧,但更令人害怕的,是失去重生的希望,以及怀念的勇气。

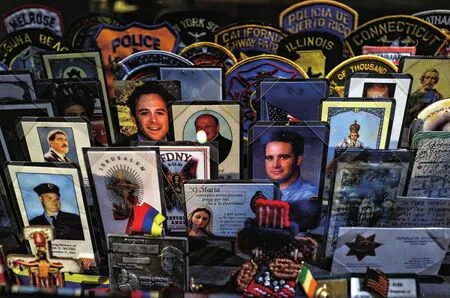

2对于现在的NBA球迷而言,2001年的“911”事件或许只存在于耳闻之中,但对于很多亲身经历那次灾难的人们,以及遇难者的亲人而言,那都是永生难忘的记忆。

凯文·康诺利站在斯塔藤岛北岸海滨广场15英里开外的地方,远处是薄雾笼罩中若隐若现的曼哈顿,身边是他那么熟悉的面容。

他转过头,先看到了保罗·基廷,保罗的兄弟尼尔多年前常和他一起打篮球;接下来,他看到了蒂姆·麦克斯威尼,这位好朋友的个性十分强烈;然后是约翰·伯金,他是康利诺最好的朋友之一;他还看到了保罗·拜尔、迈克·菲奥里、埃迪·戴、阿蒂·巴里;还有,他当然看到了他的哥哥约翰,看到了他那被熟人称做杰克或杰基的哥哥。

“我还能认出很多,很多人。”凯文说。

他们中有些人,康诺利并不曾相识,但他以前肯定见过他们,他曾和他们在街头相遇,或者也许是在他和杰克常去的666俱乐部酒吧里见过。每当认出一个人,康诺利就小心地伸出右手轻轻地抚摸着他们的脸庞,有时,他会伸开五指,把手掌在他们脸上,感受他们的气息。

就像他们还活着一样。

在这里,康诺利的哥哥曾经无人不知,他的明快开朗就如同康诺利兄弟的爱尔兰快步舞一样为人熟知,他总是这样快活地和人打招呼:“你好,我是杰克·康诺利。”但现在,凯文却只能指着“明信片”纪念碑中的侧影雕像来向人介绍自己的哥哥。这座纪念碑上大概有270人,他们的死亡日期都是同一天——2001年9月11日。

康诺利习惯把自己称作“幸存者”。他当了22年消防员,其中12年是在10号消防站工作,直到2001年7月,才被调回家乡斯塔滕岛。10号消防站就在世贸中心街对面——如果没有调离这里,那他很可能也出现“明信片”纪念碑上了。

但是,活着的人不一定比较幸运,康诺利曾经多次在痛苦与死亡的噩梦中醒来。2001年的9月11日,他在世贸中心忙了13个小时,并在之后的数周里无数次回到那片废墟。这种经历让他患上了食管疾病,而且引发了他的心脏病——时至今日,他依然不时发病,遭受折磨。25年前,他被确诊为前列腺癌患者。1993年,世贸中心北塔遭受汽车炸弹袭击时,他第一批赶到现场救援,而2001年的那次灾难,几乎夺走了他所有亲人和朋友的生命。

“我得小心点,这地方可容易出事。”他苦笑着说。

如果能穿上那100磅重的消防装备,康诺利保证会露出更好看的笑脸,与他相处,用不上10分钟你就会看到他这真心笑容的。70年代中期,康诺利是圣彼得中学一带出色的篮球球员,自那以后他一直活跃在斯塔滕岛街球场上。篮球让他免于陷入悲痛不能自拔,上场打球能让他从悲伤的回忆中解脱出来。然而,痛苦的纹沟很快又在这位54岁的消防员脸上浮现。

当年那场灾难让整个美国陷入了恐慌,同时也影响了人们的生活和工作,这时候,体育运动就成为了给人们带来新希望的工具。

3“911事件”发生之后,NBA联盟采取了许多举措,他们意图帮助美国民众走出伤痛和恐惧,起到积极的作用。但可能很少有人知道,NBA的成员们也承受了巨大的痛苦。即便这次灾难发生在休赛期,而且也并没有球队或球员因此遭受损失,可确实有很多人的生活受到了影响。

现任丹佛掘金队总经理的蒂姆·康奈利2001年时还在华盛顿奇才队担任总经理助理,他对那场灾难记忆犹新。

康奈利是土生土长的巴尔第摩人,他的儿时玩伴和家人都在巴尔第摩和华盛顿地区生活工作。在“911事件”发生之前,他本来还在考虑如何帮助球队签下一些球员——其中包括迈克尔·乔丹,但在那一天之后,他就再也无法专心于球队事务了——他的电话被打爆了。

“我连续两天两夜都在打电话、接电话,我要联系每一个能想得起来的人,还要想想那些人可能会出现在那里,谢天谢地,他们都接了我的电话。”

但康奈利的生活还是受到了影响,在这次恐怖袭击之后,美国在全国的公共场所实行更加严密的安保措施。场场比赛人数都超过两万人的NBA当然也是重中之重。奇才队的主场距离事发地五角大楼仅有三英里远,球队的办公地点也在这里,每一天,奇才队的工作人员都要在上班之前接受严格的检查——这些检查甚至比比赛日当天还严格。

“即使是在球馆的餐厅里吃饭的时候,我的身边都会出现一些身穿防背心,荷枪实弹的士兵,这会让你觉得一切都相当不真实,我们就像在电影里一样。”康奈利说,“更让人觉得压抑和恐怖的是比赛日,当我们坐在观众席上看比赛时,球迷们完全不像往日那样快乐——他们依然狂热,却充满不安。每当想起那次恐怖的爆炸,我都会心有余悸地四处打量,好像什么地方会有一枚炸弹突然爆炸一样。那段时光是我觉得自己最接近死亡的时刻。”

去年夏天从菲尼克斯太阳队退休的前篮球事务总监朗·巴比当时也在华盛顿工作。他的办公室所在地更加危险,就在白宫旁边。当时的白宫也是恐怖分子可能袭击的目标,巴比也经历过和康奈利一样的日子——他们一方面提心吊胆,一方面还要接受巨细靡遗的检查。

“那是我生命中最灰暗的一天,我还记得那一天阳光明媚,我开车送我的女儿去参加学校的郊游。突然,收音机里的音乐消失了,一个有一个悲伤的消息接踵而来,我的女儿没去郊游,当晚上我们回到家里的时候,看到太太的那一瞬间,我们都哭了。”

对于整天在旅途中消耗生命的NBA球员来说,“911事件”对心理的冲击是巨大的。在赛季进行时,他们几乎每隔一天就要去机场报道,坐着飞机到客场去比赛,在撞机事件发生后,机场成了全美国最危险的地方。每个人都担心他们乘坐的飞机被劫持——于是,在那之后,越来越多的球队开始包机出行,尽可能规避那些没有发生的危险事件。

4“大概三年前,我的朋友在我怀里死去。”

911那天,康诺利眼中看到的全都是火焰。911那天,康诺利就站在离这后来建起明信片纪念碑几英里的地方,透过岸边的护栏网眼看着燃烧的北塔,听着头顶震耳欲聋的轰鸣。

康诺利回忆说:“我们抬头望去,飞机好像就在头顶二三十英尺高,我们盯着飞机,飞机掠过水面时,我记得一个朋友说‘这到底是怎么了?’”。

“我记得那飞机撞上2号塔前转了个弯,”他慢慢地用手比着45度,“然后,我们眼看着飞机撞进世贸中心。”

周围的人惊恐地发出无声的尖叫,而康诺利只想到了一件事。

“我转向我的好朋友丹尼·纽曼,我说‘丹尼,我哥哥杰克死了。’”

纽曼当时对康诺利说,“冷静点儿,谁都不知道发生什么事了。”

杰克·康诺利是一家叫做“欧洲经纪人”的跨国经纪公司高管,他的公司位于2号塔84层。911那天,杰克本应于东部时间上午10点左右离开公司,回新泽西家中去为一个朋友做地方竞选助选的,而联合航空175号航班上午9:03撞上了2号塔。

康诺利回忆道,“纽曼想安抚我,他说‘你哥哥不会有事的,也许他没在办公室,也许他迟到了呢。’”

“而我只是说‘不,丹尼,他死了,我知道,他死了,我的直觉告诉我,我哥哥死了。’”

纽曼说:“我只能眼睁睁看着他,却无力安慰。没人比凯文更了解世贸中心,当他看到飞机撞进大楼前的飞行路径时,他就知道飞机撞上的正在杰克办公室那一层。”

康诺利说:“后来,我们发现,撞击的一瞬最可能就是他遇难的时刻。”

康诺利和其他消防员以及警员们一起,乘渡船前往笼罩在更多飞机撞击袭击危险中的曼哈顿。在失去亲人的痛苦环境中,他急切地想找到哥哥,在搭乘渡船的整个旅程中,他还全然不知道周遭世界已然颠覆。最后,他从前排座位上望去,看到灾难的现场,他没看到自己在街对面工作过那么久的世贸中心双塔,没看到他曾以为永远不会倒塌、也不会被任何东西摧毁的世贸中心。他看到的,只有滚滚黑烟和不停往来的人群。

康诺利回忆道:“废墟笼罩在烟柱里,大楼就像同时被地震飓风袭击般毁灭了,在纽约人脸上,你只能看到恐惧。”

康诺利乘坐的渡船靠岸时,大概是上午10:30,那时2号塔早已倒塌。仍抱着哥哥当时没在公司的幻想的康诺利,冲过烟雾迷漫的街道,越过仍在燃烧的汽车和建筑,掠过烟尘满面的人群,冲到了2号塔原址。而最后,他穿过废墟回到10号消防站,在10号消防站,他跟他的前长官讲起他的哥哥。

“他跟我说,‘凯文,这都是84层的残留物’,我极度绝望,他所说到的残留物是碎纸,甚至没有文件柜,什么也没有。’”

那天剩下的时间,康诺利都在2号塔的断墙残垣中寻找哥哥,他只在7号塔倒塌时在一家音像店里躲了一会儿。直到次日凌晨1:30,康诺利才回到斯塔滕岛家中,他什么话也没跟妻子说。数日之后,在残骸中细心排查时,康诺利在一个洞中发现了一具尸体。

康诺利回忆说,“我还能记得当时的情景,一个消防队长站在一个金属横梁上指挥,我走过去说‘队长,我发现一具尸体’,他看着我就问‘是消防员吗’,我想,那又有什么区别?”

康诺利告诉队长那尸体不是消防员,队长秉承消防队不可让一具尸体留下的政策,让他在发现尸体处横梁上留下标记,然后继续搜寻。

“我走回去,用油漆在梁上喷涂上记号,然后我离开废墟,一个人自己走到渡口。”康诺利说。

“那时,我们就知道我哥哥不在那里,最让我难受的是,他的尸体一直没被发现。我们什么也找不到。我尽力找过了,而且我知道,每一个和我一起搜寻的人都尽最大努力了。”

蒂姆·康奈利(左)和朗·巴比都是NBA资深管理者,他们对那次事件造成的影响记忆犹新。虽然正常的NBA比赛没有受到影响,但球员们和观众都如履薄冰,这种现象很长时间之后才有所缓解。

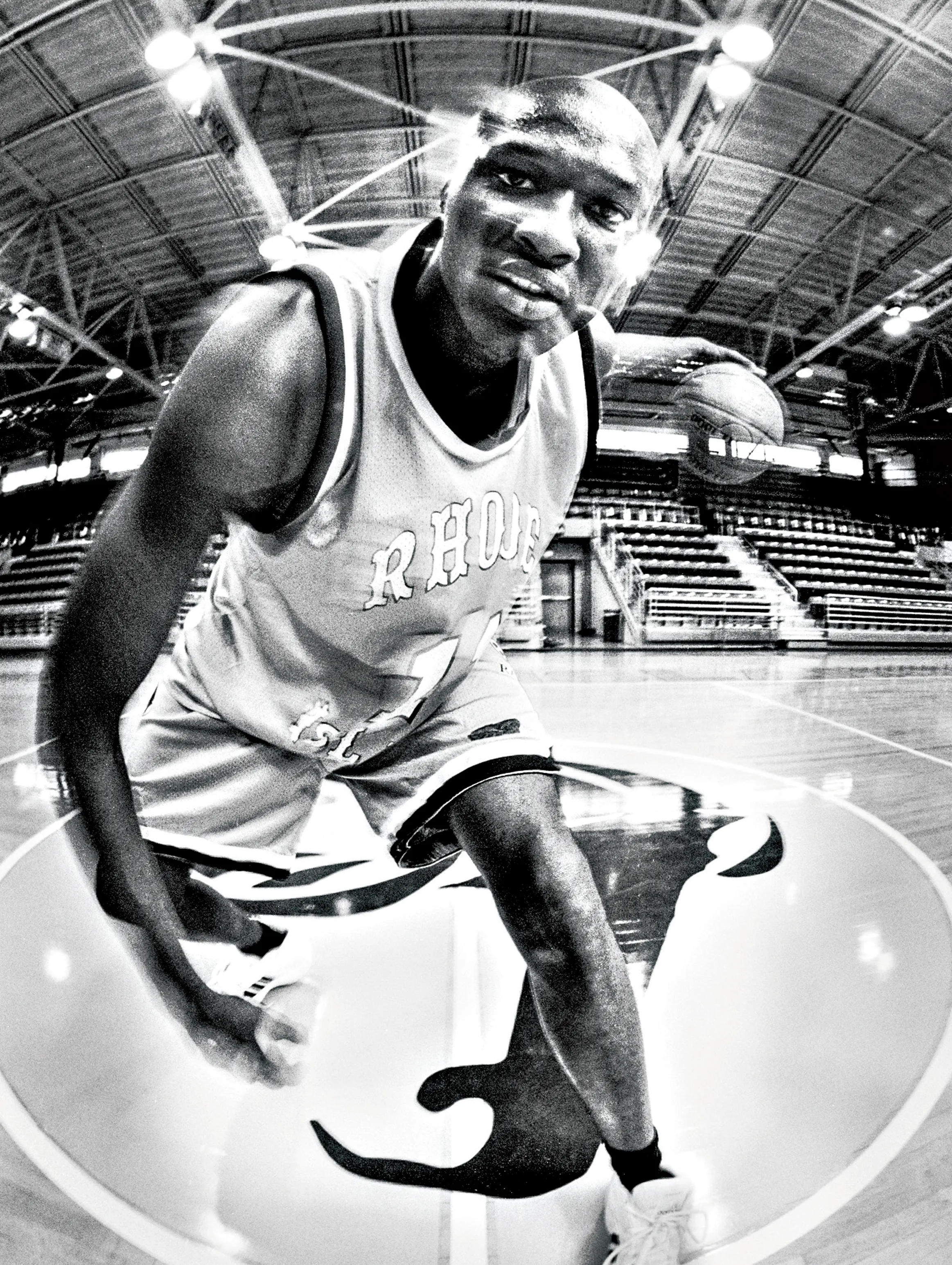

5康诺利从长大的地方沿街走到马奥尼广场,在这里,他从中距离开始,一球接一球地投着,而阳光就照在他的光头上,闪闪发亮。这里是他早年磨炼自己球技的地方,当年他打球,部分原因是为了免得被街坊小混混骚扰。他没穿当年的短裤,但骄傲地穿上了紧身的圣彼得中学的蓝金色T恤。

他的姿势十分正规,除了右手肘会习惯性地向外飘,但一眼就能看得出来,他曾经受过专业训练。

他骄傲地谈起自己曾在冠军赛上“打满4分钟”——他们在一年一度的疯狂三月联赛上赢下消防站队冠军,这是岛上消防站之间为当地一个烧伤中心筹集善款的联赛。接下来,他投出的球又刷的一声空心入网,他转回头看着我说:“我说什么来着,我在这投进过很多球的。”

一个小时以后,他把这一切告诉了消防站里的伙伴,他们都不相信。

康诺利认为,自己现在还能上场比赛,这本身就是一种胜利。想当年,在70年代中期时,效力于斯塔滕岛的圣彼得中学时,他可是一把好手。

平心而论,当年他也不是球场主角。康诺利从小崇拜球场硬汉,比如戴夫·德布斯切尔和韦斯·昂赛尔德。康诺利的父亲是一位球场引座员,因此他能免费在场边观看尼克斯对子弹队的季后赛——这是那个时代最强硬的对抗,想知道比赛的激烈程度,只要在结束后数数双方球员身上的伤口就行了。

“我的绰号是‘Chingachgook’,得名自《最后的莫希干人》”,康诺利说,“Chingachgook这个名字有短柄小斧的意思,所有我的高中教练想让我去看住谁时,就会说‘Chingachgook,他们队那家伙拿分也太多了,你去干掉他’,这时候我就会上场,对他犯规,搞到他手感全失。但我也很善于交朋友,比赛结束后,我往往会跟我盯防的那个家伙成为朋友。”

1974年,康诺利读高三,当时他是圣彼得中学鹰队的第六人,这支球队整个赛季不败——他们也是圣彼得校史上唯一一支不败的球队——并得到了周冠军。多年以后,这支球队进入了学校名人堂,还让学校上了纽约预科生节目(纽约富家子弟的真人秀节目)。但康诺利真正的篮球生涯却很短暂,高中毕业后,只有隶属与NAIA的秘鲁州立学院发给他邀请,想上这所学校,他得穿越美国,在看过秘鲁学院所在的内布拉斯加州的环境后,康诺利还是决定回到纽约——在那里,到处都是玉米地,一点都没有纽约的都市氛围。

12年之后,康诺利成为一名消防员。但他一直没放下篮球,他在当地一个男子联赛里打球。1991他被确诊前列腺癌,离开消防站病休一年,即使那时,医生也建议他继续打球,因为这样能让他尽量保持身体机能的活跃度,还能转移他的注意力。

自那之后近20年里,康诺利一直坚持打球,他的前列腺癌在14年前就被控制住了。

“我们以前总叫他‘埃斯’” 鲍勃·里奇亚尔迪是前圣彼得中学球员,也是消防员,也在男子联赛里和康诺利同场竞技多年,“对他而言,打球是个挑战,对他来说,打球就是说‘我不但能打败癌症,也能在篮球场上打败健康的家伙们!’”

这些日子,康诺利会到纽约的佩斯大学球场看台上看女儿的比赛。他有五个女儿,其中一个叫克里斯汀·康诺利,刚刚在佩斯大学女篮队打完四年篮球。凯文乐意承认女儿打球比自己更有天分,但对某些人来说,他女儿的场上表现他们似曾相识。

“她和她父亲是同一类型的球员,”里奇亚尔迪现在是法雷尔教会中学男篮队的助理教练,是圣彼得中学的对手,他说,“她就像她父亲那样拼命。”

当然,康诺利的年纪不小了,不能对他要求过高。但他很喜欢回到球场,借打球来忘记自己心头挥之不去的愁绪。

“每一天,我都会不由自主地想起很多事,”他说,“所以,我回到消防站工作,我去打篮球,有些事,你得想办法让自己不去想它。”

从2001年之后,NBA新秀参观911事件纪念碑成为了他们日程表上不可或缺的环节。

6看过康诺利打球的人,都说他球感极好。所以当他第一个找到遇难者时,别人也不会太惊奇。

2008年11月23日,斯塔滕岛一座燃烧的住宅楼顶棚倒塌,砸在了正在救援的罗伯特·瑞安队长身上,瑞安的防护面罩和供气系统被碰掉,他毫无保护地落入了黑烟迷漫的楼层里。

听到求救信号后,康诺利冲进火场,帮助同事把瑞安从建筑顶楼救出来,并在他生命的最后时刻怀抱着他。

“好像就是上天注定要由凯文去把他抢出来。”那天在场的里奇亚尔迪说,“凯文就是那样的人。”

遭遇意外灾难是消防员的职业风险,康诺利曾无限接近灾难,他太清楚作为消防员他们每天所面临的危险了。虽然他并没有被灾难吞噬,但危险却无从逃避,哪怕这危险也许不在纽约,也许不在眼前。

“我生活中的重大事件,都以911为界来判定,”他说,“有时看着电视,你都忘了电视里这个人也遇难了。”康诺利从不说“死去”或是“去世”或是“离去”,他总是说“遇难”,总是用这个动词来强调这一事件。

康诺利在斯塔滕岛家中的起居室里,贴满了他的孩子、他已故哥哥的三个孩子等等的照片,但做为消防员,与死神遭遇已成为了康诺利生活中的常事,而他不想很快离开这个岗位。

已退休的里奇亚尔迪说:“我没法告诉你,多少我认识的人已经不再工作,他们已经伤残或是出了别的事儿。我担心康诺利的安全,我问他还要做多久,他说,‘啊,快了,我就快不做了。’但他怕是在安慰我怕我担心而已,他想离开时恐怕事先不会让谁知道的。”

就是康诺利自己也不知道为什么他还在做着这危险的工作。也许是因为友情使然;也许是因为他从帮助别人中获得了巨大的快乐;也许是因为哥哥杰克,杰克为他身为消防员而自豪,杰克比任何人(甚至越过他自己)都为这而自豪。

和许多遭遇911痛苦折磨的人一样,关于911,康诺利心中没有答案,只有空无。

康诺利穿着胸前戴有“危险地带”徽章的美国国旗蓝的T恤,站在同一处快要散架的护栏网前凝望着曼哈顿的天际,那一天,就是这里,他曾目睹哥哥被死神从他身边带走。他的脸上没有痛苦的表情,但他的话中难掩伤痛。

“只有空无,在世贸双塔之外,还有些东西失落了,也许…一切都失落了。每次我看到哥哥的孩子,我都忍不住想,孩子毕业典礼,而他不在,孩子的婚礼,而他不在。”他这样说着。

“我知道,那一天,是将被历史牢记的一天。对我来说,那是生命中最悲伤的一天。”