民国晚期南京国立音乐院音乐演奏会考略

——以1948年6月南京介寿堂演出为例

常 晶(南京财经大学 艺术设计学院,江苏 南京 210023)

民国晚期南京国立音乐院音乐演奏会考略

——以1948年6月南京介寿堂演出为例

常 晶(南京财经大学 艺术设计学院,江苏 南京 210023)

南京国立音乐院曾经是民国晚期的一所高等音乐专业学府,与民国时期的上海国立音乐专科学校、重庆青木关国立音乐院和建国后中央音乐学院有着一脉相承的关系。这所音乐院校留存于今的师生音乐演奏会史料可以再现出当年的办学状况与教学特色:该校师生多为我国近现代音乐史名家,开创了我国专业音乐教育的“幼小衔接”模式,注重音乐演奏会的社会普及意义,重视传统民族音乐教学研究与推广等,对后世的音乐发展有着积极的影响。

南京国立音乐院;演奏会;中西并举;幼小衔接;办学特色

解放前的南京曾经有一所民国时期的高等音乐专业学府“国立音乐院”,它最早成立于1927年的上海,自1937年“八.一三 淞沪会战”失利,上海沦陷后,几经转折,于1940年11月1日重新成立于陪都重庆,旨在“发扬我国音乐文化,研究音乐艺术,实施社会教育,培养专门人才”[1];1945年8月抗战胜利后,国立音乐院跟随国民政府“抗战复员”迁回首都南京,于1947年1月正式复课于南京古林寺;1949年,国民政府垮台后被撤并,于1950年6月由全院师生员工带着大批教学设施北上天津,成为中央音乐学院成立的主要组成部分。这所民国时期由重庆迁往南京的国立音乐院,曾经的活动印迹一直沉默于历史的尘埃,有些重要的信息存在着多样的“叙事”和“解读”,需要重新得到史实的求证、核实与公证。近日,笔者发现了一份由南京国立音乐院主办、于1948年6月5日和6日演出于南京洪武路介寿堂的音乐演奏会节目单①原件藏于中国第二历史档案馆,全宗号 五 案卷号 4966。,笔者试图结合节目单中的相关内容,对当时南京国立音乐院音乐演奏会的演出状况和相关人员、制度方面的状况,作“以管窥豹”式的考证。

一、本次音乐演奏会的节目单内容考证

南京国立音乐院1948年6月在南京介寿堂演出的节目单原件馆藏于南京的中国第二历史档案馆,出于对珍贵史料的保护,该节目单不允许拍照拷贝,所以笔者非常遗憾不能将当时的节目单原貌呈现给读者,只能用笔录的方式进行了原文全文摘抄,并在此基础上进行分析、摘录和评论。

6月5日、6日两场演出的节目单分为节目顺序、演出人员名单、演出委员会人员名单与“快乐颂”歌词译文附录四个部分。总体看来有以下特点:

(一)曲目编排。两场节目均分为“第一部”与“第二部”,类似于今日演出的上半场与下半场。其中的“第一部” 有7首曲目,“第二部”有3首曲目。两场演出的节目变化部分在“第一部”,“第二部”没有变化。且6月6日演出的曲目在“第一部”的演奏者信息部分有所缺失。从节目单整体看来,演出类型有独唱、合唱、器乐独奏、重奏与合奏等形式,曲目内容以传统经典作品为主,点缀以新创作的音乐作品,突出“经典性”、“专业性”的主题。其中,6月5日演出的节目有中国曲目3首,欧洲曲目12首;6月6日演出节目里中国曲目4首,欧洲曲目11首。总计30首曲目,其中中国曲目共计7首,占曲目总数的23.3%;欧洲曲目23首,占总数的76.7%。节目单中的欧洲曲目均为巴洛克、古典和浪漫时期的经典曲目。

(二)音乐会指导教师。节目单中的“演出委员会”一栏中荟萃了当时在南京国立音乐院授课专家学者,由两部分人员来源组成:(1)南京国立音乐院内聘的各专业教师,常年以南京古林寺大学部教学为主的有:吴伯超(院长)、陈田鹤(教务主任、作曲技法)、陈洪(视唱练耳、指挥)、黄友葵(声乐)、杨荫浏(国乐概论)、储师竹(二胡)、易开基(钢琴键盘);以常州灵官庙幼年班授课为主的教师有:王人艺(小提琴)、黄源醴(大提琴、教务主任)、赵东元(幼年班班主任)、盛天洞(小提琴)、廖辅叔(音乐欣赏)等。其中拥有海外高校音乐专业求学经历并获得高级学位证书的有:吴伯超、陈洪、黄友葵、马幼梅等人。(2)外聘的外国演奏家,聘自于当时号称“远东第一”的上海工部局管弦乐队的有:佘夫差夫(Shevtzoff)(大提琴)、坡杜史卡(Podushka)(中提琴)、奥曼(Aumann)(长笛)等;外聘专家中还有同时兼职于上海国立音专的拉查雷夫(Lazareff)(钢琴)、苏石林(Shushlin)(歌唱家)等人。这些具有当时世界一流水平的外国音乐家们大多因躲避政治灾难迁居于上海,并自20世纪20年代末起开始受聘于上海国立音专,为近代中国音乐专业教育培养出大批的人才。

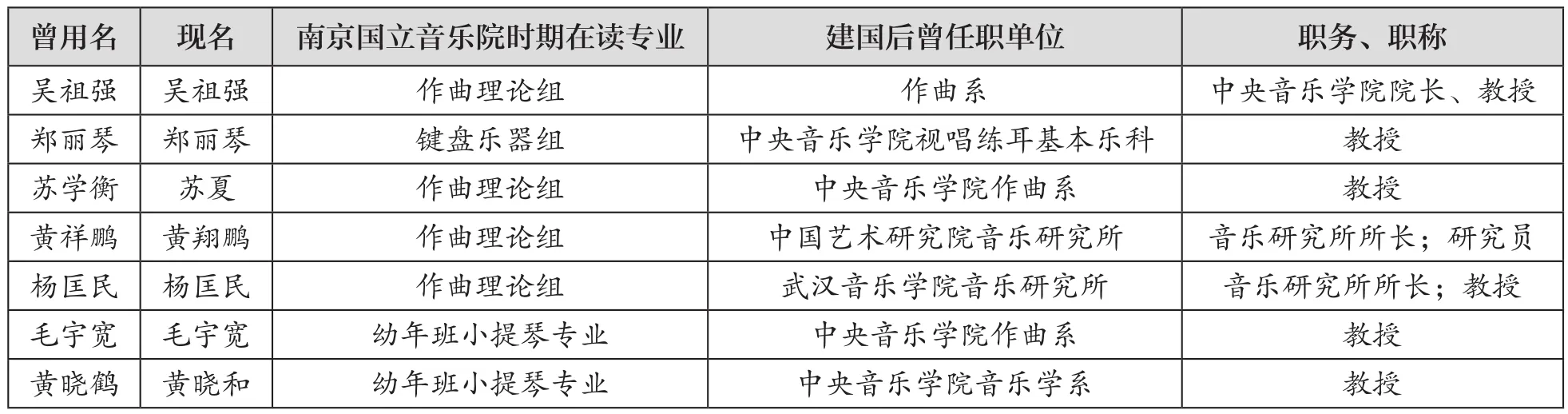

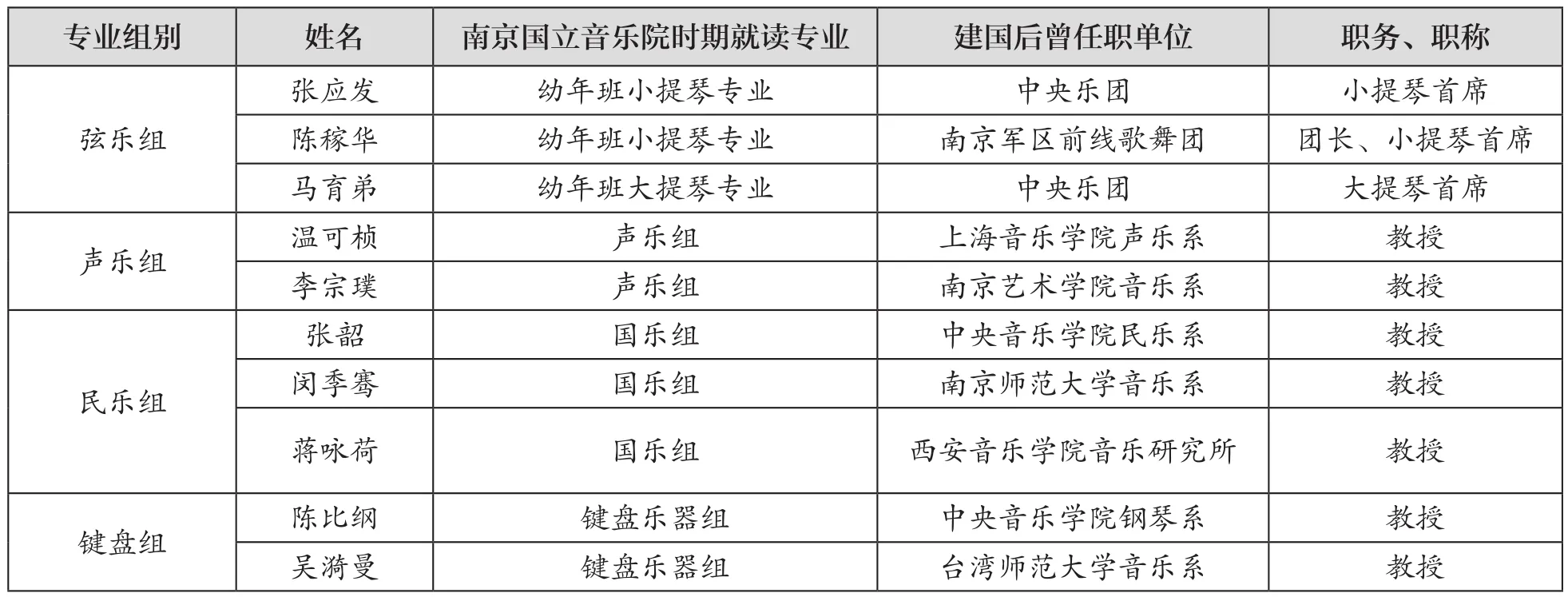

(三)参演学生。抗战胜利后国立音乐院自重庆复原回南京,因校舍尚未完全建好,故大学部与幼年班部教学不在一处。大学部校址为南京市古林寺,幼年班校址为常州市灵官庙。节目单中的“音乐会演出人员名单”由大学本部和幼年班两部分组成(幼年班学生姓名后用)。在这份“音乐会演出人员名单”中出现的名字里,有很多今天音乐界耳熟能详的名字,详情见表1和表2。这些名家大师们为现当代的中国音乐表演、教育事业作出了相当重要的贡献,而作为曾经培养他们的母校——南京国立音乐院,我们不应将之忘记。

表1.理论与教学方向

表2.表演与教学方向

(四)“快乐颂”演出中折射出的乐队状况。“快乐颂”选自贝多芬第九交响曲(今译名为“欢乐颂”),为本场演奏会的第八个节目,采用钢琴伴奏形式的领唱与四声部合唱。歌词作者,德国诗人席勒,翻译者杨白华先生①杨白华先生此时为南京国立音乐院的在聘讲师,详见《国立音乐院37年1月至8月已审定教员学术研究补助费印领表》,中国第二历史档案馆,全宗号五 案卷号4936。。因为本节目是选自交响曲的末乐章,音乐界演出这部作品的惯例是四管编制的管弦乐队结合合唱团的人声音色来共同塑造出人类精神世界终极狂欢的意境。在本文论述的这场演奏会中,南京国立音乐院使用钢琴伴奏公演“快乐颂”,想必有不得已之处。综观全场演出,有管乐器参加的节目仅为“长笛独奏”,演出者为幼年班学生沈兴华、李学全。弦乐队成员也基本由幼年班学生组成,声部分为第一小提琴、第二小提琴、第三小提琴、大提琴和低音提琴,缺少中提琴声部。曾担任幼年班班主任梁定佳在《国立音乐院幼年班》[2]一文中写道:“为着要培养各种乐器演奏人才及配合交响乐队之需要,故幼年班乐器训练分弦乐组、钢琴组、管铜乐组与打击乐组,现在除因弦乐器的特别艰深,已用小型乐器开始训练外,其余各组均因学生之年龄及体力关系,一概编入钢琴组,暂作基本训练。”曾就读于幼年班的黄晓和也回忆道[3]:“不同专业的同学经过半年的努力,初步掌握两三个八度的音阶后就组成乐队上“乐队”课,由黄源醴先生指挥排练……按这些作品的原谱应该有中提琴声部,但是那时我们年幼手小,无法拉中提琴,只能用小提琴代替,因此就有了个“第三小提琴”声部。”因此再结合“快乐颂”的演出,可以看到民国晚期南京国立音乐院的乐队人才培养主体在幼年班,幼年班的主要办学成果又在弦乐和钢琴的人才培养上,中提琴声部与管乐组声部的办学却受到学生的年龄与体力限制,尚未得到完全的开展。

二、本次演奏会节目单后附之“音乐会特辑”内容考证

该音乐会特辑附录于节目单之后,性质上类似于今日的音乐会节目普及解说。依照音乐会节目先后顺序而编排,介绍了1948年6月5日和6日连续在南京介寿堂上演的两场演奏会,共计15首曲目的作者生平、歌词大意、乐曲体裁的由来特点等等,并特别对演奏会中的两首贝多芬作品的音乐主题做了简谱的附例说明。该“特辑”还在扉页的“附注”上注明:“本特辑所得全部售款除成本外,悉充作本会基金”,编印者为“音乐院理论作曲组组会”。故可推论此“音乐会特辑”似为学生集体编辑出售,以作资金回收之用。具体看来有以下特点:①使用中文印刷,便于南京普通市民的阅读,对每首音乐的音乐创作背景、内容大意、曲式结构均有简要说明,外国歌曲还另附歌词的中文翻译;② 音乐主题介绍一律使用简谱形式,方便观众的读谱和默唱。例如对于陈比刚钢琴独奏的《小D调模范大曲第一乐章》,介绍道:“作者贝多芬……,其作品甚丰,有交响乐(Symphony)模范大曲(Sonata)协奏曲(Concerto)等多首,他的音乐是他的心声,不论粗暴或温柔,都是他忠实内心表现。本曲为作品第31号第二首,钢琴模范大曲之第一乐章,其主题为:

谱例1.原节目单用谱

谱例2.笔者转换而成的五线谱

观众在阅读了这样的曲目介绍后,可以大致了解贝多芬音乐创作的个人风格,并通过默唱简谱主题,对本首钢琴曲的旋律骨干音有大致的了解,加深对演奏者陈比刚的技术水平和艺术表现能力的鉴赏;③ 对6月6日演出中的传统民间器乐表演部分有详细的曲目介绍说明,弥补了节目单中演奏者信息记载缺失的不足,也是现有民国时期专业音乐演奏会中有关传统音乐演出史料的有力补充和佐证。例如,对古筝曲《渔舟唱晚》介绍为:“一名渔父舷歌,为筝曲中最清越者,其指法运用奇妙,尤以欸乃归舟一段,更见逼真”;将洞箫与二胡合奏《浔阳夜月》介绍为:“原系一首琵琶古曲,现由杨荫浏先生配以洞箫与二胡,全曲分夕阳箫鼓、花蕊散回风、关山临却月、临水斜阳、枫荻秋声、巫山千寻、箫声红树里、临江晚眺、渔舟唱晚、江上归舟、尾声凡11段”。以上乐曲说明不仅解释了传统乐曲的音乐内容、风格意境,还在演奏技术、乐曲由来、改编发展等部分方面予以了简略说明,是民国时期专业音乐院校在传统音乐的推广宣传方面的有力例证。

三、对于南京国立音乐院的其他公开演奏会信息考证

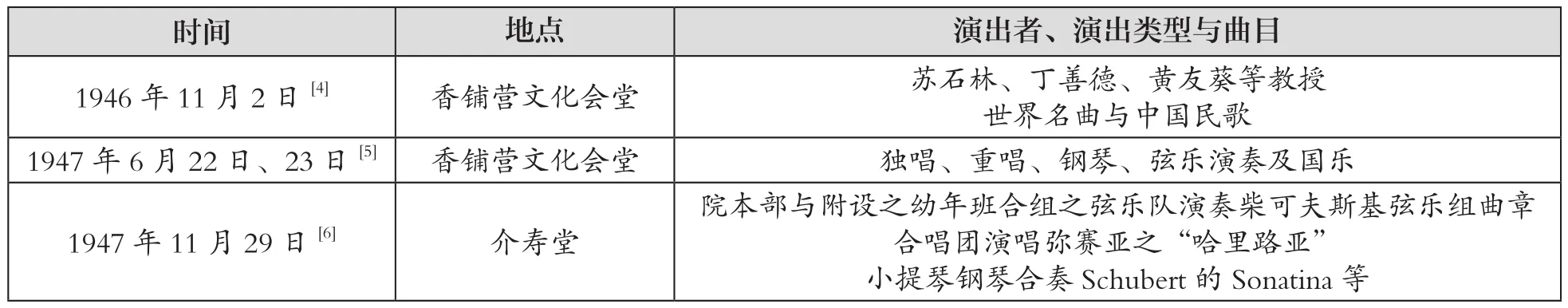

除了本文所述的1948年6月的介寿堂演奏会,笔者还检索到南京国立音乐院从1946年11月到1948年6月在南京举办的另外三场演奏会。

表三:

从这些演出信息可以看出,南京国立音乐院有在每年6月和11月举办公开演奏会的演出规律;幼年班学员与音乐院院本部学生连续两次同台演出弦乐合奏,显现出该校“幼小衔接”式教学模式渐进性发展的成果;演奏会曲目大多以欧洲古典名曲与我国传统民乐为主;演出的常用地点——南京香铺营文化会堂和南京介寿堂,两处均为民国时期南京市民主要的文化娱乐休闲场所,这里不仅常举办音乐会演出,更是市民们观看电影、地方戏曲以及民众结社的地方。选用这样的公演地点演出既彰显院方举办音乐会的目的:“旨在促进学生演出经验,并将学习成绩公布社会,音乐艺术之发展,尤赖之社会掖奖协助”[7],也体现了当时首都民众对于普及古典、传统音乐的审美需求以及国民政府官方对于经典音乐艺术中社会功能之“移风易俗”“礼乐教化”等因素的重视。

此外,在这些演奏会的曲目编排中缺少现代作曲技法创作的作品。彼时适逢西方音乐界正兴起以勋伯格、兴德米特等作曲家为代表的不遵从传统大小调调式体系和功能性和声体系的“反叛式”现代作曲技法,国内开始涌现大量介绍性文章,在上海还出现了以谭小麟、丁善德、桑桐、陈歌辛等作曲家为代表的创作尝试。南京国立音乐院作为民国时期设立于首都的一所专业性音乐院校,在本文论述的音乐演奏会中却没有出现现代技法的音乐作品,内在原因引人深思。笔者认为,或许是因为以现代技法为外在形式的激进理念与当年的民国政府倡导的“礼乐教化”、“移风易俗,莫善于乐”的传统儒家乐教道德理念冲突甚大,故不被允许在首都舞台公演。在一定程度上闪现出民国政府对于“中学为体,西学为用”的复杂心态:既注重引入西方的先进知识技术、增强本国实力,又在这个过程中被传统观念、道德制度中被处处掣肘的窘境。

四、南京国立音乐院的办学特色管窥

(一)重视音乐专业人才培养,开创了“幼年班”与“大学部”幼小衔接式的教学新模式

抗战时期,音乐可以促发国民爱国热情的教育意义日益凸显,传统儒家的“乐与政通”、“生民之道,乐为大焉”的观念成为国民政府的音乐教育主旨。1945年8月,国民政府教育部委托国立音乐院开办幼年班,招收八至十二岁的男童,实行九年制学制,其中初级三年,中级四年,高级二年。期望用严格的淘汰制技术训练,为中国未来的交响乐团培养合格健全的基本人才。[2]抗战胜利后国立音乐院迁至南京、幼年班随迁至常州后,院本部和幼年班学生开始弦乐合奏排练,并有了两次同台演出。在本文论述的演奏会节目单中,弦乐组的演出人员以幼年班学生为主,表演曲目均为具有一定技术难度的欧洲名曲;节目单中还出现了管乐组的长笛独奏,演奏者沈兴华、李学全也是幼年班学生,这是南京国立音乐院幼年班人才培养的新突破。因此,1948年初夏的南京国立音乐院已经拥有以幼年班学生为主的、具备一定技术难度基础的梯队式管弦乐专业人才,由该院首创的“幼年班”与“大学部”教学衔接式专业人才培养的成果初见端倪,并得到当时社会的关注和褒奖。这批学童日后在新中国的培养下曾获得过多项国际专业比赛大奖,成长为新中国的第一代管弦乐人才。

(二)在“中西并举”的教学内容中更加突出了对传统民族器乐表演技术和理论教学、研究的重视

南京国立音乐院在教学中一方面继承萧友梅时期上海国立音专“中西并举”的办学宗旨,一方面又特别在传统音乐人才培养方面有了进一步的发展。该院的国乐专业教学突破了民间艺人“口传心授”的传统教学方式,建立了系统化、专业化的音乐教育体系,以传统器乐的演奏技术教学与传统音乐理论研究为主,同时注意拓宽学生在其他人文学科文化历史方面的眼界素养,夯实在西式作曲理论基础、和声曲式结构等方面的知识基础:“学生在校需要修毕的课程分三种:一为普通基本科目,如国文、英文、公民、历史、地理等,一为音乐基本科目,如视唱、音乐史、和声、音乐欣赏、国乐通论等,三为分组专门科目,如国乐组之各种国乐器,理论作曲组之赋格曲、作曲法及其他理论课程,其他声乐、键盘乐器、管弦乐器等组,亦均有专门之技术科目。各基本科目及理论课,均为合班上课,各组技术课程,则为个别上课。”[7]在《国立音乐院五年制专科学则及训导手册(民国三十六年第一学期修正本)》①原件存于中国第二历史档案馆,全宗号五案卷号14444。“各组专业课程科目”单元中,国乐组被细分为技术组与理论组,技术组学生研习特定传统民族乐器的演奏技术,具体分为古琴、筝、琵琶、昆曲、二胡等14个专业方向;理论组从事传统音乐的整理与研究,具体分为音韵学、曲词之欣赏与写作、国乐研究三个研究方向;在该学则第七条的“各组共同必修课程其支配”中,《国乐》《国乐概论》两门课程开始成为各音乐专业必修的“音乐基本科目”,各自占用四个学分;在学则第八条的“各组专门及选修课程”中要求国乐组学生在主科(技术与理论)的学习上,每学期选修不得少于两门乐器技术和国乐理论课程。当时院方为国乐组聘任的教师如杨荫浏、曹安和、陈振铎、曹正、程午嘉、储师竹等人均为卓越的国乐大师,能够荟萃如此高质量和数量国乐大师于同一教研室,足见院方对于国乐研究与教学的重视!国乐组主任杨荫浏先生为授课所著作的教材:《中国音乐史大纲》和《国乐概论》更是为现代意义上的中国音乐史研究和中国传统音乐研究的学科建立奠定了扎实的根基。正是因为院方的高度重视和学科最优秀的大师们的指导,南京国立音乐院的国乐组为现当代的传统音乐研究方向培养出了大批的专家人才,如黄祥鹏、杨匡民、蒋咏荷、张韶、闵季骞、黎松寿等。

在本文论述的演奏会节目单中,民族器乐方面的节目有:二胡独奏《光明行》、琵琶独奏《十面埋伏》、古筝独奏《高山流水》、《渔舟晚唱》、洞箫与二胡合奏《浔阳夜月》等,古筝独奏是一个被众人瞩目的亮点节目。民国早期,古筝一直被定位于俗乐的演奏空间,难以在音乐院的专业演奏会中见到独奏的身影。1948年初夏的本场演奏会中,古筝继二胡、琵琶独奏之后开始登上南京“介寿堂”的音乐会舞台,担当独奏。这也是古筝此时已经进入专业音乐教育的课程设置,并开展了与之相应的教学研究活动的佐证。在演出的第二日,南京报界发表评论文章称:“古筝独奏高山流水之音,古意盎然,全场屏息静聆,此与西方古典曲别是一番清韵。惜乎介寿堂两面临街,窗外,动车重声喇叭,割破室内沉寂。”[8]。由此可以想象当晚古筝独奏的古典诗意和南京市民们欣赏观看时的兴趣盎然、意犹未尽。自此之后,古筝在音乐院的重视下开始走向专业化、系统化和普及化的发展道路。

(三)注重古典、传统音乐的社会普及和推广

音乐院师生把公开演奏会当成专业音乐的宣传窗口,强调用通俗易懂的方式对社会大众普及中西方古典、传统音乐,达到陶冶大众情操,提升社会审美情趣的目的。不仅重视音乐本体的曲目编排、演出质量和节目单的设计印刷,还走出学术象牙塔,特别重视在新闻媒体上的宣传与推广。以民国时期的南京地区发行量较大的报纸《中央日报》为例,音乐院院方在演奏会演出期间连续数日刊登演奏会广告,邀请社会各界人士前往观看演出,又联合报界记者对演奏会的演出效果进行跟踪报道,扩大社会影响。其中以《中央日报》在1948年6月7日第四版中标题 “昨夜的介寿堂中响彻斗牛者之歌 孩子们的演奏尤为成功”[8]的报导尤有代表性:“音乐院暨该院幼年班的音乐会,昨天晚上已告圆满结束。听完音乐会演奏,使人感到一种莫大的喜悦,幼年班的成绩果然不坏。中国的音乐前途是美丽的,有音乐天才的孩子正多姿,只要国家设法去栽培他们。幼年班参加演奏的学生,最小的是八岁,最大也只十五岁。陈果夫、于斌及中国交响乐团的许多团员都赴会,还有郑颖荪等音乐界的前辈。对着这班小孩子优异的演奏,均感快慰。”

五、民国时期的 “上海国立音乐专科学校”、“青木关国立音乐院”、“南京国立音乐院”和建国后中央音乐学院的关系梳理

民国时期由于社会动荡、教育理念制度变化等原因造成国立音乐院办学名称的几度变化,令后人在辨别他们的名称与变迁关系时颇感困惑。可以从当时时任南京国立音乐院院长吴伯超的“音乐院的长成”一文中找到“上海国立音乐专科学校”“青木关国立音乐院”“南京国立音乐院”这些名称变化的由来和内在关系:

“我国音乐教育,众称落后,20年前,音乐界前辈萧友梅先生创立音乐专科学校于上海,造就人才,……抗日军兴,上海沦陷,成为孤岛。旧日音专师资设备,因环境关系,未及内迁。复因军事形势转变,遂与后方完全隔绝。而后方的音乐事业,跟着战争的发展,备感需要。……于是国立音乐院便负起这重大的任务,以崭新的姿态,出现于重庆青木关的山岗上。现在我把它长成的历史,做简略的叙述。…… 28年秋,教育部派顾一樵、戴粹伦、应尚能、胡彦久等先生及伯超组织国立音乐院筹备委员会,指拨青木关民众教育馆馆长训练班为院址……经一年余之准备,始于29年11月1日正式成立,共有学生90余人,实验管弦乐团亦归本院管理。……自日寇投降,奉令复员,全部员生,业已陆续抵京。……幼年班已于十月一日在常州临时校舍上课,一俟张青山先生捐赠本院校舍接受后,幼年班即可返京。”[7]

1949年新中国建立之后,南京国立音乐院的再次变迁状况记载于《中央音乐学院院史汇》中[9]:“1949年10月奉中央人民政府令并入中央音乐学院。1950年4月15日,国立音乐院教职工96人,携带原该院全部动产抵津。”

在《中央音乐学院院史(1950——1990)》[10]中叙述道:“在1949年组成中央音乐学院的六个前身单位中,主体为南京国立音乐院”。

由上,民国时期历经22年动荡变迁的“上海国立音专”“青木关音乐院”“南京国立音乐院”,他们的办学名称、地点、规模虽有多种起伏,但是实质关系却是一脉相承,尤其体现于办学宗旨、管理制度和人才培养理念模式中。新中国建立后成立的中央音乐学院,不仅“硬件”性的主要师资部分来自于南京国立音乐院,在“软件”性的专业人才培养理念上也继承了“幼年班”与大学办学相衔接制度,进一步完善了音乐附小、附中,形成和大学部衔接的“一条龙”式办学体制,又以领头军的身份面向全国各大音乐院校进行普及推广,形成全国性音乐专业院校办学模式,其中的中西兼容并蓄,以欧洲音乐为借鉴、继承传统民族音乐、建设具有中国特色的教育体制,培养各种专业人才的教学宗旨更是与重庆-南京国立音乐院一脉相承。这是半个多世纪前南京国立音乐院对于中国音乐教育事业发展千秋万代的重大贡献,应永载史册!

结 语

至此,笔者对于1948年6月5日、6日的南京介寿堂的音乐演奏会的演出状况和当时的音乐院的办学状况已有较全面的介绍与梳理。通过这个历史中曾经发生过的一段史实,我们可以清楚地看到民国音乐前辈们薪火相承的办学梦想,触摸到他们一路走来清晰而坚韧的脚印。当年的这颗专业音乐人才培养模式的种子,在新中国各界音乐人士的艰辛努力之下,已经渐渐长成参天大树,专业音乐教育体系日益完善,获得国际国内各项大奖的音乐学子屡见不鲜,社会大众的音乐修养和审美情趣也大为飞跃。这样的结果应为当初音乐前辈们最为期待和慰藉的汇报,也是本文论述音乐演奏会举办的真正历史价值所在。现笔者以重温吴伯超院长的一段话作为对于本文的结语:“过去本院尚在草创时期,兼以交通梗阻,物力艰险,人才缺乏,几致不易,各种设备,不免因陋就简,今后则环境骤变,首都是全国政治文化中心,中外观瞻所系,本院应当竭其所能,充实设备,罗致中外音乐名家,共同努力,庶几足以负起研究世界音乐学术,发扬国有音乐文化之重大使命,尚望海内贤达,辱而敬之,非但本院之幸而已哉?”[7]。

[1]国立音乐院组织大纲.教育部乐拾壹第三四八七四号指令核准(二九,十,九.)[J].教育通讯(汉口),1941(4):10-12.

[2]梁定佳.国立音乐院幼年班[J].音乐杂志,1946(2):13.

[3]黄晓和.往昔回忆——前国立音乐院幼年班生活纪实[M]// 吴伯超音乐生涯[C],萧友梅音乐教育促进会编,北京:中央音乐学院出版社,2004:271

[4]本报讯.音乐院演奏会[N].中央日报,1946-11-02(5).

[5]心士.学府介绍之音乐院[N].中央日报,1947-06-23(4).

[6]本报讯.国立音乐院昨开演奏会[N].中央日报,1947-11-03(4).

[7]吴伯超.音乐院的长成[N].中央日报,1946-11-03(5).

[8]本报讯.昨夜的介寿堂中响彻斗牛者之歌 孩子们的演奏尤为成功[N].中央日报,1948-06-07(4).

[9]中央音乐学院院史编辑部.中央音乐学院院史汇[M].北京:中央音乐学院出版社, 1989:3.

[10]中央音乐学院院史编辑部.中央音乐学院院史(1950——1990)[Z].北京:中央音乐学院出版社,1990:2.

J609.2;J603

A

1008-9667(2017)03-0036-06

2016-12-23

常 晶(1977— ),女,江苏东台人,南京财经大学艺术设计学院讲师,研究方向:中国近现代音乐史、声乐演唱与教学研究。

(责任编辑:李小戈)

——许菱子“筝情菱距离”演奏会侧记