狼图绘

薛晓源

从《狼来了》到《狼图腾》,狼究竟是一种怎样的动物?除了文学作品和童话故事之外,我们对狼的知识还了解多少?许多博物学家都研究和描述过狼。从布丰到纳尔逊,博物学家对狼的态度逐渐深化和软化,从厌恶到同情,展示出博物学家悲悯的情怀和对生态平衡的关注。

人们对于狼的态度,可谓是复杂的,心里是百味杂陈的,难以一言以蔽之。一般而言,童年时代,害怕狼;少年时代,提防狼;青年时代,学习狼;知天命之时,开始保护即将绝迹的狼;耳顺之年,像小说《狼图腾》中的阿爸毕力格老人那样,开始敬重狼。

《狼来了》:感受狼的凶残

童年枕边聆听最多的故事就是《狼来了》。那时临睡之前,总是缠着大人讲故事,奶奶和父母总是喜欢讲这个故事,絮絮叨叨,翻来覆去,总是这一套。但是童年的我满眼憧憬,虽然这个故事每天都在重复,反复咀嚼,仍甘之如饴、回味无穷。

成年以后,某次为女儿挑选少儿读物,才发现这个被无数大人反复讲述的故事,竟然渊源有自,它出自《伊索寓言》。我非常惊讶,对狼的恐惧和对谎言的厌恶竟然千年流传、口口相传,成为人类的“集体无意识”。

20世纪70年代初,中国文化生活极其贫乏,关于狼的图像资料所见甚少,幼年的我总是不断追问:狼长什么样,为什么那么凶残?大人们则总是絮絮叨叨地描述狼拥有血盆大嘴以及尖锐的牙齿、锋利的爪子和残暴的性格。说谎就要付出生命的代价和狼的凶残深深铸入小孩子洁净的心灵中,对狼的恐惧渐渐成为不可名状的“集体无意识”。这种深深积淀在心灵深处的“集体无意识”在以后的岁月中像跌宕起伏的潮水一样,迎风起波,时而波平如镜,时而波涛汹涌。

《东郭先生》:感受狼的狡猾

少年不知愁滋味,老师在上面不知疲倦讲课之时,同学们在下面偷偷传递和翻阅连环画。我记得我拿到《东郭先生》这本画书时,窗外的知了声和教室内老师书写黑板的吱扭声都黯然消逝,我完全沉浸在丰富多彩的图片和故事之中,以至于下课都忘了去厕所。

令少年之心波澜起伏的是狼竟然会说人话,且狡猾、诡计多端,它时而会摇尾乞怜,时而又会凶态毕现,时而聪明多智,时而又利令智昏,让人惊讶不已。东郭先生的迂腐和善良与狼的狡猾与凶残,形成强烈对比,让人拍案称奇。连环画《东郭先生》也是大有来头。它由我国著名画家刘继卣先生绘制,内容改编自明代马中锡《东田文集》里的一则寓言《中山狼传》。马中锡文笔简略古朴,语言生动诙谐,对狼的本性有准确而生动的概括:“性贪而狠,党豺为虐。”其对狼的狡诈与伪装描写和比喻如下:“跼蹐四足,引绳而束缚之,下首至尾,曲脊掩胡,猬缩蠖屈,蛇盘龟息,以听命先生。”对狼的凶残动作也有精确提炼:“逐鼓吻奋爪,以向先生。”马中锡在寓言中还对牛、羊、驴进行了生动的刻画,以衬托狼的狡诈和凶残。

刘继卣先生擅长使用铁线描勾勒人物。他的线条苍劲有力,组织疏密得当,所绘人物的思想感情通过面目表情与身体姿态表达得淋漓尽致。他用写实的方法绘制狼的各种形態,用伸展有力的线条勾勒狼的狡猾、虚伪、凶残和贪婪,时常伴有拟人的神态表情和对话场景,使画面活泼生动,有时还很幽默,不仅丰富了作品的生活场景,也生动展现了狼的多面性,增强了阅读的快感和趣味性。这本连环画成为历久不衰的经典。

《北方的狼》:感受孤独与愤懑

20世纪80年代末,一个冬日的黄昏,一场冬雨刚刚结束,雾霭弥漫着整个城市。在徐州一条狭窄的雨巷中,一家刚开张的磁带店在高声播放着一首凄厉的歌:“我是一匹来自北方的狼……”当时我还是二十刚出头的毛头小伙子,这是我第一次听到齐秦的《北方的狼》,不禁内心一振,把自行车放在路边,直至听完这首歌,快步奔向小店,买下磁带,扬长而去。回到家中又反复播放,不觉泪流满面。

我是一匹来自北方的狼

走在无垠的旷野中

凄厉的北风吹过

漫漫的黄沙掠过

我是一匹来自北方的狼

走在无垠的旷野中

凄厉的北风吹过

漫漫的黄沙掠过

我只有咬着冷冷的牙

报以两声长啸

不为别的

只为那传说中美丽的草原

……

这是一首极富现代感的歌曲,把青年人承受世俗的压力、无从着落的迷茫、日夜奔腾的热血,带着反抗和叛逆,带着轻蔑和愤怒,通过狼的长啸和呼喊,赤裸裸呈现出来。年轻人的特立独行和愤世嫉俗用近似呐喊的歌声,用“咬着冷冷的牙,报以两声长啸”的狼的形象,凄厉而悲伤地展示出来,让人无法拒绝、无法放手,像一股大潮裹挟着奔腾的心。

关于这首歌曲的创作,齐秦很少谈及相关的背景和缘由,有人猜测与他早年曾进训化院(少管所)经历有关,遭遇别人的白眼以及社会的歧视和冷遇,使青年齐秦愤世嫉俗,用歌声喊出自己的痛苦和愤怒。后经懂现代诗的朋友点化,这首歌曲和现代诗人穆旦诗作《野兽》有许多相近和类似之处,或许是齐秦看过穆旦这首诗作,或许这首诗曾激发齐秦创作的灵感。

让我们感受一下穆旦诗作《野兽》,或许能找到它们之间的因缘和关联。

野 兽

黑夜里叫出了野性的呼喊,

是谁,谁噬咬它受了创伤?

在坚实的肉里那些深深的

血的沟渠,血的沟渠,灌溉了

翻白的花,在青铜样的皮上!

是多大的奇迹,从紫色的血泊中

它抖身,它站立,它跃起,

风在鞭挞它痛楚的喘息。

然而,那是一团猛烈的火焰,

是对死亡蕴积的野性的凶残,

在狂暴的原野和荆棘的山谷里,

像一阵怒涛绞着无边的海浪,

它拧起全身的力。

在黑暗中,随着一声凄厉的号叫,

它是以如星的锐利的眼睛,endprint

射出那可怕的复仇的光芒。

这首诗创作于1937年11月,面对日本帝国主义的铁蹄,面对国土的大量沦丧,诗人出离愤怒了:对于豺狼,不能用人和狗的方式去反抗,而应该像凶猛的野兽——狼——一样去对抗,去斗争。“野性的呼喊”“凄厉的号叫”“锐利的眼睛”“复仇的光芒”成为诗人呼唤、刻画狼立世的典型形象。狼抖身、站立、跃起,跃然纸上,让人读后热血贲张,激人奋发。有研究者指出,这里有尼采超人哲学和象征主义的痕迹和影响。

《荒原狼》:感受兽性与

人性的撕裂

关于黑塞,我在青年时代就非常关注他的作品,《彼得·卡门青》《纳尔齐斯与歌尔德蒙》曾经让我着迷,读而不觉夕阳西下。20世纪80年代曾读过张佩芬老师在《读书》发表的文章,介绍黑塞的《荒原狼》。《荒原狼》是黑塞于1927年创作的,出版后在德国掀起轩然大波,黑塞强烈的反战思想被称为预告“二战”爆发的警世醒言。黑塞因此失去居所和财产,被迫流亡国外。1946年,“由于他的富于灵感的作品具有遒劲的气势和洞察力,也为崇高的人道主义理想和高尚风格提供了一个范例”,黑塞荣获诺贝尔文学奖。

这到底是一部什么样的书,让历史为此跌宕起伏?在“非典”肆虐的空闲时间,我取出这部心仪已久的书,畅然阅读。我沉浸在黑塞的世界里,倾听人性与狼性对视、撕裂和嚎叫,倾听人性在旷野之中无助地呼叫,神思渺渺,欲罢不能。“荒原狼”哈立·哈勒像他自称的那样,“是一只狼,一只陌生的、野性而又胆怯的,来自另一个世界的动物。他的脸充满智慧,表情温柔,但内心世界动荡不安”。尤其是读到“荒原狼”在寒冷深夜中痛苦不眠,内心有个声音呼唤着他,让他掀开温暖轻柔的鸭绒被,离开带有暖气的温暖卧室,奔赴寒冷的荒野,在空无一人的沉寂中,伸开压抑已久的喉咙,像狼一样嚎叫。此时,那声音在我脑海中长啸不已,感到天地为之昂扬,一股豪气从丹田升起,徘徊胸次,体会到马斯洛所倡导的“高峰体验”。

《荒原狼》这部小说幻想色彩浓郁,象征意味深远,被认为有“超现实主义”风格,托马斯·曼称它为“德国的《尤利西斯》”。

《狼图腾》:感受苍凉与寂寞

姜戎的小说《狼图腾》一出版就引起我的强烈关注,买回来一口气读完,宛如看金庸先生的武侠小说,那么淋漓酣畅,那么动人心魄,如饮陈年佳酿,令人长久回味。这部小说重新审视了人和狼的关系,把狼的智慧、社会组织形式等生存方式进行现代性的梳理,认为狼的生存和智慧是人类生存的懿范,是游牧民族(尤其是蒙古族)建构与崇拜的图腾。不管小说构建的世界是否真实可靠,是否经得起历史学家的学理考证,但是一部真正意义上思考人与动物、人与自然关系的小说在中国诞生了。我和读者一直在期待这部脍炙人口的小说能走向荧幕,这种期待是百味杂陈的,既期待能早日看到小说中的鲜活场景,又担心小说情景很难展现,与狼共舞不是一件容易的事情,弄不好成了好莱坞式的动画片,就太可惜了。

终于,法国导演雅克·阿诺累10余年的沉淀,天才般气势恢宏地展现了《狼图腾》中人与狼共舞的盛大场景,令人惊讶、令人激动、令人困惑、令人热血澎湃。尤其是群狼围剿猎人以及猎杀黄羊的场面,场景宏伟壮观,厮杀血腥惨烈,人的贪婪和无助、狼的智慧和威猛展现得酣畅淋漓。观众无不抚膺震撼,真不知导演是如何挥就这气吞山河的宏大场景的。

我带着震颤和惊异走出影院,冬夜的京城已是雪花遍地,踏着积雪漫步回家途中,毕力格老人于旷野的呼告声还不停在我耳边响起:“你们把狼都打死了,老鼠等害虫又大肆泛滥了,整个草原怎么办?”随着人类文明的脚步向草原深处挺进,狼在人类吉普车的快速催逼下,在猎人黑魆魆的枪口猎杀下,逐渐被毁灭,草原的生态环境遭到前所未有的破坏,生态平衡被彻底打破。草原怎么办?人类怎么办?整个地球怎么办?长此以往,我们将会感受人类孤独栖居在荒凉大地的寂寞与无奈。

狼图绘:从博物学角度

去认知和理解

看完电影《狼图腾》之后,我的心久久不能平静,也许该为人们认识和理解狼做一点有益的事情。狼究竟是一种怎样的动物,除了文学作品和童话故事之外,我们对狼的知识还了解多少?

经过大量索检,我发现许多大博物学家都研究和描述过狼,有法国博物学家布丰,有英国博物学家达尔文,有美国博物画大家奥杜邦,英国博物学家米瓦特还专门写过《犬、胡狼、狼与狐:犬科动物专论》,等等。整理出博物学大家关于狼的研究和图绘,20多篇文章,近80幅精美的手绘图,大致能梳理和描绘近代以来博物学家对狼的认知和描绘,弥补现代科学对狼的简单而生硬的概述。

从布丰到纳尔逊,百年来博物学家对狼的毛色、体型、种类、习性、地理分布的描述、分类、命名逐渐深化并成为知识体系。从简单的情感判断到价值判断、审美判断,博物学关于狼的知识逐渐成熟。十几位博物学家从不同的知识立场,拥有不同的实地探险经验,描述狼在世界各地的分布和运行轨迹以及逐渐灭绝的趋向。

从布丰到纳尔逊,博物学家对狼的态度逐渐深化和软化,从厌恶到同情,展示出博物学家悲悯的情怀和对生态平衡的关注。

作为美国鸟类学会、美国哺乳动物学会和华盛顿生物学会主席,纳尔逊在其名著《北美野生动物》中大声呼吁:文明要保持节奏,不要对狼赶尽杀绝。他对狼的态度同情且比较客观,对狼在维护生态平衡的作用作了客观公正的评价:“完全消灭郊狼无疑将破坏生态平衡,助长老鼠、土拨鼠和其他同样有害的啮齿目动物的气焰,因此也会使庄稼遭到的破坏严重增加。”他对文明演进速度提出质疑和警惕,希望狼的灭绝速度延缓和减慢,使美国西部文学的浪漫色彩一直传递下去:“郊狼给这片令人生畏的土地平添了许多趣味和本土色彩,因而也成为西部文学作品中的一个重要主题。在这里,它通常是狡诈多变和迅足的象征。不论它有什么过错,郊狼实在是一种奇特有趣的生物。我们希望,它从我们的荒野生活中彻底消失的那一天要在很遥远的将来才到来。”

金背胡狼

这种狼分布于非洲,是比较适应沙漠环境的一种小型的犬科动物。它们鼻子和耳朵较长,尾巴较短,皮毛颜色会随着季节更替而变化,不同地域的毛色也会有差异。它们一般白天捕猎,主要食物是昆虫和小型啮齿动物。

福岛狼

亦称福岛胡狼,是原生活在阿根廷南部福克蘭群岛的犬科动物,后被当地牧人和英国人捕杀而灭绝。福岛胡狼的外貌和狗相近,但眼角斜、口稍宽、尾巴较短且从不卷起,垂在后肢间,耳朵竖立不弯曲。福岛胡狼在长期的进化过程中变得犬齿尖锐,很容易将食物撕开,几乎不用细嚼就能大口吞下。

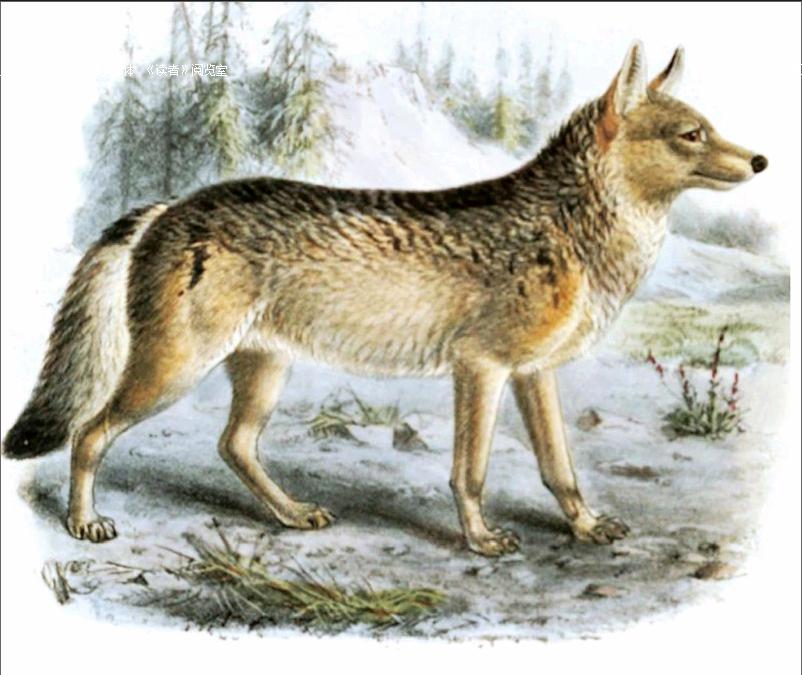

灰狼

这是现存犬科动物中体形最大的物种,体重和大小依据它们在全球分布地区的不同,有很大差异。灰狼体型中等,四肢修长,两个耳朵大约平行地垂直竖立,吻部比狗长而尖。灰狼善于快速长距离奔跑,多喜群居,常追逐猎食。除南极洲和大部分海岛外,分布于全世界。

名画《马捷帕和狼群》(1826)。

作者是贺拉斯·贝内特绘制(法国)。

郊狼

美洲分布最广泛的一种犬科动物,与灰狼是近亲。郊狼一般单独猎食,偶尔也会组成小型的群体。适应能力极强,森林、沼泽、草原甚至牧场和种植园都能看到它们的身影。大部分食肉,以食草动物和啮齿动物等为主。endprint