重建浙江工业经济微观均衡

□吴可人

重建浙江工业经济微观均衡

□吴可人

本文围绕浙江工业经济本轮回升,运用道格拉斯生产函数,分析了1998—2016年浙江工业增长内在动力及其变动情况。结论表明,浙江工业企业在经济下行时期相对加快技术进步,使技术进步对工业经济增长贡献份额大于资本和劳动贡献份额,较好促进了微观均衡重建,加快形成了有利于浙江工业回升的基本面。这既表明浙江工业企业具有较强韧性,也表明“机器换人”在浙江取得了实质性成效,更表明浙江以草根韧性为支撑的企业技术进步,是工业增长加快回升的主要因素。

浙江工业增速的下滑与回升

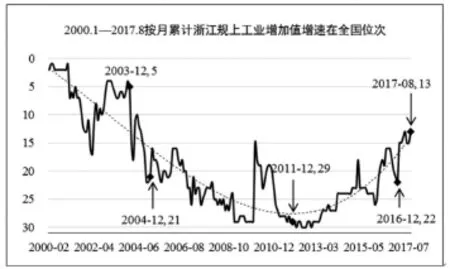

今年1—8月工业经济数据显示,浙江规上工业增加值累计同比增长7.8%,高于全国同期1.1个百分点,居全国第13位,是继2004年浙江工业增速滑落至全国20位外以来,按月累计的历史最好成绩。

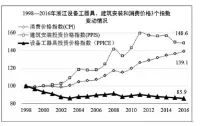

图1

2004年开始浙江工业出现相对性下滑。2004年,浙江规模以上工业增长速度,在领跑全国的位次上开始下滑。2008年爆发全球金融危机,全国出口增速断崖式下跌,浙江工业增长在全国位次进一步下滑。2008—2015年,浙江工业陷入寒潮,期间除2010年个别月份外,规模以上工业增速持续低于全国平均。需要指出,2004—2008年全国经济偏热时,浙江工业并未像改革开放前期和当时的多数省那样大上快上,而是上得不快,甚至减速;2008年经济下行时,则下得过快过深。①周必健.从浙江工业增长潜力下降看转型升级之紧要[J].统计科学与实践,2012(9):12-15.

总体而言,这一时期浙江工业经济运行具有典型外延扩张特征。企业经营取向“重扩张、轻转型”、企业分配“重资本、轻劳动”,埋下了影响持续增长的重大隐患。②卓勇良.关于劳动所得比重下降和资本所得比重上升的研究[J].浙江社会科学,2007(3):26-33.这也为浙江工业经济先于全国遭遇经济下行给出了合理的解释。

2016年浙江工业先于全国筑底回升。2016年浙江工业增加值增速达6.2%,超过全国平均水平0.2个百分点,增速在全国的位次提升3位至第22位,初步遏制了工业增长的持续下滑。2017年以来,浙江工业经济回升趋势进一步增强。今年1—8月,浙江工业增加值增速达7.8%,领先全国1.1个百分点,在全国的位次上升至第13位。若与2012年浙江工业增加值增速一度跌至全国30位相比,回升幅度达17位。

对于浙江工业本轮回升,笔者意识到很可能主要是技术进步的作用。然而,这一预判缺乏统计分析支持,也较难在现有文献中找到解释。本文就这一命题进行分析,对当下浙江工业回升提供实证解读,更是希望全社会进一步高度认识技术进步的重大战略意义。

技术进步成为浙江工业增长的主要动力

本文利用1992—2016年浙江规上工业相关数据,推导出浙江规上工业的柯布—道格拉斯(C—D)生产函数式③柯布—道格拉斯(C—D)生产函数,是经济学中使用最广泛的一种经济数学模型,用来研究一个国家或地区资本投入、劳动投入和产出之间的关系。。在此基础上,根据索洛余值(SFA)理论,将不能被资本和劳动投入解释的部分归结为技术进步贡献,从而计算得到历年浙江规 上工业的资本投入贡献、劳动投入贡献和技术进步贡献。结 果显示,技术进步对浙江工业增长贡献是从低到高的三个阶 段,而2011—2016年浙江工业增长以技术进步驱动为主,为当 下浙江工业回升提供了重要支撑。

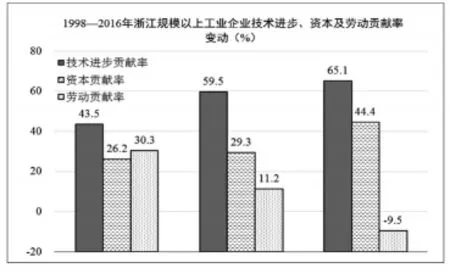

图2

第一阶段1998—2004年,劳动和资本贡献为主,技术进步贡献较低。1998年亚洲金融危机结束至2004年,浙江工业增长领跑全国。此期间,浙江规模以上工业增加值增速高达23.8%,资本投入增速15.5%,劳动力投入增速12.0%,技术进步增速10.3%。这一时期工业增长贡献主要来自劳动和资本,其中劳动贡献30.3%、资本贡献26.2%,两者合计56.5%。而技术进步贡献仅43.5%,比劳动、资本贡献合计低13.0个百分点。这一结果与浙江以劳动密集传统工业为主的经验感受基本一致。

结合前文对现有文献资料的观点梳理,可以认为,2004年以前浙江工业经济实现较快增长,主要得益于多数工业企业靠“跑量”积累利润,长期依赖低成本劳动为主的低价格要素、以及低层次商品为主的市场需求。这一阶段劳动和资本贡献相对较高,劳动者得到的实惠较少,技术进步贡献率相对较低,保持长期持续增长能力较弱。正如刘遵义①刘遵义.十年回眸:东亚金融危机[J].国际金融研究,2007(8):9-14.指出,浙江工业经济存在典型的“东亚式资源消耗型”增长,其实质是高投入、高消耗、低技术的增长方式,制约工业经济综合竞争力的提升,难以保持较快增长。同时,这一增长模式的潜在风险,被经济快速增长时期的企业规模扩张所掩盖。

第二阶段2004—2011年,资本贡献上升,劳动贡献下降,技术进步贡献有所上升。2004年开始浙江工业增速在全国位次一路下滑,从2003年全国第五位下滑至2011年历史最低点全国第29位。这一时期,浙江规模以上工业增加值增速回落至13.0%,资本和劳动投入增速分别降至9.5%和2.4%,技术进步增速降至7.7%。各要素对工业经济增长的贡献,资本占29.3%、劳动占11.2%、技术进步占59.5%。与第一阶段相比,资本贡献提高3.1个百分点,劳动贡献下降高达19.1个百分点,技术进步贡献提高16.0个百分点。这一结果与2004年以来劳动力供给短缺逐步显现,资本投入对工业增长贡献加大的实际情况相符。

这一时期,浙江工业长期积累的素质性、结构性问题逐步显现。特别是2008年全球金融危机爆发,加剧浙江工业企业的生产经营困难。在金融危机影响下,依赖“两低”为主的工业企业难逃寒冬袭击。劳动力价格提高,出口增长断崖式下滑,企业用工增长大幅放慢,导致劳动贡献在这一时期大幅下降;企业开始注重增强“内功”,省政府提出“机器换人”,技术进步贡献有所提升。需要指出的是,受2008—2010年4万亿财政刺激,在短期内扩大民间投资,导致资本在工业经济增长中贡献明显较高。但这一做法并未从根本上解决工业经济扩张结构性失衡问题,反而加大债务杠杆,增加后期政策消化难度,导致2011年投资刺激计划结束后的企业收缩和工业增长进一步下行。

第三阶段2011—2016年,技术进步贡献为主,资本贡献上升,劳动贡献为负。浙江工业增长2011年达到历史最低点的负1.2%之后,开始小幅回升。规上工业增加值年均增速6.5%,资本和劳动增速分别为7.2%和-1.0%,分别比上一阶段低6.5、2.3和3.4个百分点。不过技术进步增速4.2%,虽比上一阶段低3.5个百分点,但技术进步对工业增长的贡献达65.1%,比上一阶段提高5.6个百分点,超过同期资本贡献(44.4%)和劳动贡献(-9.5%)20.7和74.4个百分点,成为推动工业增长的主动力。

资本、劳动和技术进步三者对于浙江工业增长的贡献变化趋势表明,21世纪初期以来浙江工业增长动力发生了结构性变化,从劳动和资本推动为主,转变为技术进步驱动为主,体现出浙江工业经济内在素质提升和要素结构优化。

事实上,这一技术进步贡献的计算结果或仍有所低估。由于无法获得可靠且历年连续的平均劳动时间的数据支持,本文采用的劳动投入数据未经平均劳动小时数调整。而根据笔者长期在浙江各地调研了解的实际情况,工业企业职工平均劳动时长呈减少趋势。可以推断,若按照职工人均劳动时间不变对劳动投入数据进行调整,则劳动投入下降更多,进而技术进步贡献提高亦更多。

技术进步为主线的微观均衡重建

2016年开始,浙江工业增长有所回升,企业财务状况明显改善,2017年以来这一态势进一步扩大。在技术进步为主线的诸因素积极作用下,浙江工业企业的经营规模与技术进步,内需与外需,劳动工资与企业利润等微观结构有所优化,初步形成了生产经营增长速度回落下的微观均衡重建。

“提质换量”,构建企业规模和企业素质新均衡。2011年以来,企业一方面主动收缩生产经营规模,另一方面持续保持科研活动投入,提升了企业内在素质,增强了对于经济增长回落的抵御能力,推动由传统外延扩张向内涵增长转变。

企业通过去产能、去库存、去杠杆、降成本等方式,合理收缩生产经营规模。2011—2016年,规模以上工业企业产成品存货同比年均增长仅4.1%,即使考虑到生产者价格下降因素,仍比之前大幅降低。

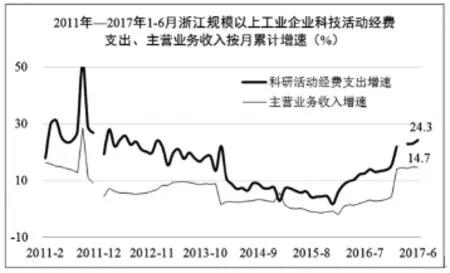

与此同时,企业科研活动支出及其比重持续提高,高技术新产业加快增长,经济增长质量有所提升。2011—2016年,科技活动经费支出年均增长12.2%,高出企业主营业务收入8.0个百分点。这一状况有效促进了企业的自主研发能力提升,企业新产品产值率从2011年的22.0%提高至2016年的34.3%,提高了12.3个百分点。

图3

因此,不能简单地把企业生产经营规模收缩理解为企业收缩。结合科技研发投入逆势增长的实际,大致可以判断企业正在将技术进步纳入企业战略的重要组成部分,这也是企业开始注意到过去一段时期结构失衡性扩张的危害并做出积极的调整。即对生产经营规模局部收缩战线,对科研创新领域实行扩张战略,以重建企业规模和企业素质的新均衡。其实质是一种内含型扩张战略的选择。这种战略选择,在企业实现自我“解困”和推进经济结构战略性调整中起到积极作用。

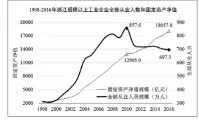

“机器换人”,构建资本与劳动新均衡。工业企业通过减员增效、机器换人应对劳动力工资上涨,直接和间接减少劳动力需求。2011—2016年,浙江规上工业企业全部职工数量年均减少1.0%。同时,企业固定资产净值年均增长6.6%,人均固定资产净值年均增长7.0%。

图4

图5

资本内生技术进步加快。技术进步促进机器设备升级并加速其贬值,相当部分资本技术进步融于机器设备之中。2011—2016年设备投资价格指数持续走低,至2016年达到上世纪90年代以来历史最低点,这一利好因素推动企业技术改造投资较快增长。

劳动内生技术进步亦大幅加快。伴随用工荒和工资上涨为标志的第一次人口红利终结,劳动力成本从过去较低水平开始上升。2011—2015年,浙江制造业城镇职工平均工资在扣除物价后的年均实际增长为13.0%,高于同期人均GDP年均实际增速3.8个百分点。

虽然工资上涨从一个方面增加了企业成本,但极大改善了过去劳动所得较低的结构性失衡,对于社会发展和人力资本积累具有积极作用。同时,进入生产一线的本专科大学生持续增加,大大增强了生产一线的知识和技术素质,促进先进工艺技术装备使用,降低先进工艺技术使用成本,促进生产一线的微创新,劳动生产率明显提高。2011—2016年浙江全社会劳动生产率年均增长7.4%,比城乡居民年均收入实际增速高出0.3个百分点。

“以内补外”,构建国内和国际市场新均衡。工业企业积极应对外需不断下降,以国内市场弥补国际市场;在国际市场份额有所提升状况下,推动出口主导向内需主导的转变。

工业企业出口占比持续下降。2011—2016年按美元计算,浙江出口总值年均仅增长2.7%,工业企业出口交货值占全部销售产值比重从2007年的26.1%减少至17.6%,减少8.5个百分点。同期社会商品零售总额实际增速,2011—2015年持续保持在10%以上,仅2016年以来回落至9%多,一定程度上弥补了出口增长下滑的不利影响。

图6

浙江在轻工业生产领域的比较优势,恰好适应了国内消费升级的需求。国内消费品市场从过去模仿型、排浪式,向个性化、品质化转型,倒逼企业实施产品策略,改进产品,降低成本,扩大有效供给。同时,浙江作为互联网经济的策源地,互联网面向千家万户、降低信息不对称性的特点,较好迎合了浙江工业企业降低交易成本的需求,推动企业实施渠道策略,实现从单纯生产制造向供应链协同转型。

网络协同制造、个性化定制、服务型制造、智能化制造等全新的生产—销售模式加快涌现。企业在销售结构向内转型过程中,通过多元化的市场营销策略组合,加快推进技术进步,有效扩大内需市场,形成新的内外均衡。

作者为浙江省发展和改革研究所公共政策研究室主任、副研究员

浙江工业企业在经济下行时期相对加快技术进步,使技术进步对工业经济增长贡献份额大于资本和劳动贡献份额,较好地促进了微观均衡重建,加快形成了有利于浙江工业回升的基本面。从劳动和资本推动为主,转变为技术进步驱动为主,体现出浙江工业经济内在素质提升和要素结构优化