河北井陉县北防口瓷窑址调查报告

□ 河北省文物研究所

井陉县文物保护管理所

河北井陉县北防口瓷窑址调查报告

□ 河北省文物研究所

井陉县文物保护管理所

邢窑、定窑、磁州窑、井陉窑并称河北四大窑,其中井陉窑址发现于1989年10月,通过多次考古工作,共确认隋至民国时期的瓷窑址11处。2015年7月,井陉县北防口村民在村南水管改造施工中发现白釉碗、盏托、执壶及漏斗形匣钵、筒形匣钵、三叶形支钉等部分瓷器与窑具,后井陉县文保所调查后确认,北防口窑址为井陉窑新发现的第12处瓷窑址。2016年4月,河北省文物研究所与井陉县文保所对北防口窑址进行了调查与勘探,确认该窑址为井陉窑晚唐五代时期生产精细白瓷的重要窑场之一。

井陉窑 北防口村 瓷窑址 晚唐五代

井陉窑遗址位于河北省井陉县与井陉矿区,主要分布在太行山东麓的绵河、甘陶河、冶河及其支流上,丰富的瓷土资源,充足的柴与煤燃料,加上便利的水路交通,孕育了精彩的河北第四大窑——井陉窑。1989年10月,河北省文物复查队在井陉县的天长镇、河东坡、东窑岭发现了宋金瓷窑址,标志着井陉窑窑址的发现。1993年河北省政府公布井陉窑址为省级重点文物保护单位,2001年国务院公布井陉窑址为第五批全国重点文物保护单位,当时确认井陉窑址范围共10区,分别为天长镇的河东坡区、城关区、东窑岭区;秀林镇的梅庄区、秀林区、南横口区;南陉乡的南陉区、北陉区;孙庄乡的南防口区和井陉矿区的冯家沟区。2005年7月,河北省文物研究所孟繁峰先生等人在秀林镇北横口村采集到金、明清时期的遗物与窑具,确认了井陉窑第11处窑址的发现。2015年7月,北防口村村民在旧村南门龙王阁北侧地下水管改造施工中发现了部分白釉碗、漏斗形匣钵、三叶形支钉等瓷器与窑具,县文保所派人对现场进行调查后确认,北防口窑址为井陉窑新发现的第12处窑址。2016年4~6月,为明确井陉窑址的分布范围及埋藏情况,河北省文物研究所与井陉县文物保护管理所组成联合考古队,对井陉窑12处窑址进行了全面调查与勘探,因北防口窑址是最新发现的窑址,故对该窑址进行了重点调查与勘探,现将工作情况简报如下。

一、位置与堆积

北防口窑址位于河北省井陉县孙庄乡北防口村北半部,南距井陉县城15.5公里,村东为冶河,南为冶河支流陉里河,窑址正位于陉里河入冶河北侧的三角地带,地理位置非常优越(图一)。通过调查与勘探,基本明确了该窑址的分布范围:东至旧村东门玉皇阁为基点的南北一线,南至北防口学校之北第二排民居东西一线,西至旧村西门关帝阁以东60米一线,北至凤凰山山脚下,总面积约6万平方米。通过钻探可知,该窑址的堆积以旧村东西向主街为界可分为南北两区。北区堆积为:第①层现代垫土,厚0.5~0.6米。第②层灰褐土,厚0.7~2.2米,土质较硬,含大量红烧土、砖块、白釉碗片等,为文化层。第②层下为黄褐色生土。南区堆积为:第①层现代垫土,厚0.5~0.6米。第②层灰褐或黄褐土,厚0.8~1.6米,土质较疏松,含部分白釉、化妆白瓷碗片等,为文化层。第②层下为黄沙生土。从南北区地势及地层堆积可知:北区背靠凤凰山,地势较高,文化层厚,含红烧土、砖块等窑炉及作坊类遗物,为遗迹分布区;南区地势低,靠近陉里河故道,文化层相对较薄,为废弃窑业堆积区。

图一 北防口窑址位置图

二、采集遗物

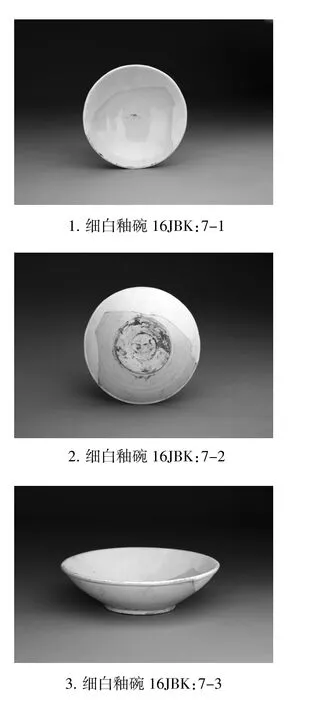

北防口窑址因遗物埋藏较浅,民居及道路下即为窑址文化层,地表采集遗物相对较多,器类主要有碗、盘、钵、盏托、罐、盒、器盖、执壶等,其中碗、盘类生活用瓷数量最多;釉色有白釉、化妆白瓷、黑釉、黄釉、双色釉等,其中白釉数量最多;装饰以素面为主,白釉器上有少量弦纹,黄釉执壶上有席纹、跳刀纹等装饰。北防口窑址在2017年的试掘中,出土细白釉“官”字款碗3件,其中2件可复原,另有大量细白釉器,显示了该窑址生产高档白瓷产品的属性。

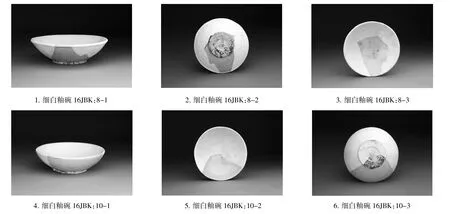

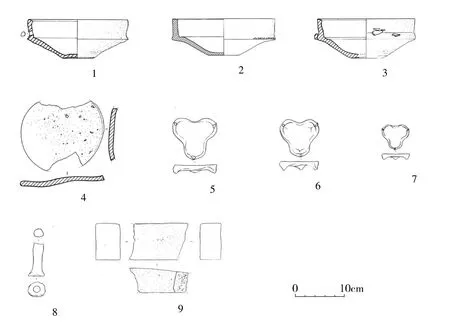

白釉敞口碗 5件。16JBK∶10,可复原。圆唇,敞口,斜腹微曲,玉璧形足。白胎坚致,白釉泛灰,较光亮,内满釉,外施釉至足部。口径 14.4、足径 7.2、高4.4 厘米(图二,1;图六,4、5、6)。16JBK∶8,可复原。唇口,敞口,斜直腹,玉璧形足较高,足端斜削。白胎细腻坚致,白釉泛青,较光亮,内满釉,外施釉及下腹,内底有少量粘砂。口径15.2、足径 6.8、高 4.4厘米(图二,2;图五,1、2、3)。16JBK∶7,可复原。唇口,敞口,斜腹微曲,玉璧形足。胎釉基本同上,仅外施釉及足墙。口径15.2、足径 6.8、高 4.2 厘米(图 二 ,3; 图 四 ,1、2、3)。16JBK∶9,可复原。唇口,敞口,斜腹微曲,宽圈足,足端斜削。白胎坚致,白釉发木光。口径12.4、底径6、高4厘米(图二,4)。16JBK∶12,存口沿及上腹。唇口较宽,敞口,斜腹。白胎泛灰,白釉泛青光亮,内外满釉。口径15、残高 2.8厘米(图二,5)。

白釉侈口碗 1件。16JBK∶13,存口沿及上腹。圆唇,侈口,斜深腹微曲。白胎细腻坚致,白釉泛青光亮,内外满釉,口沿无釉。口径20、残高6.2厘米(图二,6)。

白釉碗底 2件。16JBK∶14,存下腹及足。下腹斜直微曲,圈足较高,外撇,足端斜削,白胎细腻坚致,白釉泛黄,光亮,内满釉,外施釉及下腹,釉厚处开片。足径7.5、残高4.5厘米(图二,7)。16JBK∶15,存足部。窄圈足较矮。胎釉同上,内底积釉处有开片。足径5.7、残高1.4厘米(图二,8)。

白釉钵 2件。16JBK∶16,存口沿及上腹。尖唇,平沿外突,敛口,深曲腹。白胎细腻坚致,内外满釉,白釉泛青,光亮,上腹有三道平行凹弦纹。口径 12、残高 5.4 厘米(图二,9)。16JBK∶17,存口沿及上腹。圆唇上突,沿下斜,敛口,上腹圆曲。白胎坚致,白釉泛青,光亮,内外满釉。残长1.6、宽4.6厘米(图二,10)。

图二 北防口器物图(1)

白釉罐 1件。16JBK∶20,残存底部。斜曲腹,平底,近底处附矮足。白胎细腻坚致,白釉泛黄,发木光,内满釉,外施釉及下腹。残长2.4、宽2.6厘米(图二,11)。

白釉执壶 2件。16JBK∶101,存口部。圆唇,侈口,高领。白胎细腻坚致,白釉泛青光亮,内外满釉。口径 7.5、残高 2.6 厘米(图二,12)。16JBK∶102,存颈肩部。高领,溜肩,胎釉同上,残高4.2、宽5.3厘米(图二,13)。

白釉盏托 1件。16JBK∶19,存腹与足部。折沿上斜,托口尖唇内敛,浅曲腹,圈足。白胎细腻坚致,白釉泛青光亮,内外满釉,足端无釉。底径6、残高 2.8厘米(图二,14)。

白釉盒 1件。16JBK∶53,可复原。尖唇,子口微敛,上腹直,下腹斜内折,饼足。白胎泛灰,坚致,白釉泛青,发木光,内底有积釉,外满釉,足无釉。口径 2、腹径 2.8、足径 1.6、高 1.6 厘米(图二,15)。

白釉器盖 1件。16JBK∶21,可复原。平沿,弧顶,宝珠钮,子口,下为圆塞。白胎细腻坚致,釉泛黄光亮,沿上部满釉,下部无釉。沿径4.6、高2.8厘米(图二,16)。

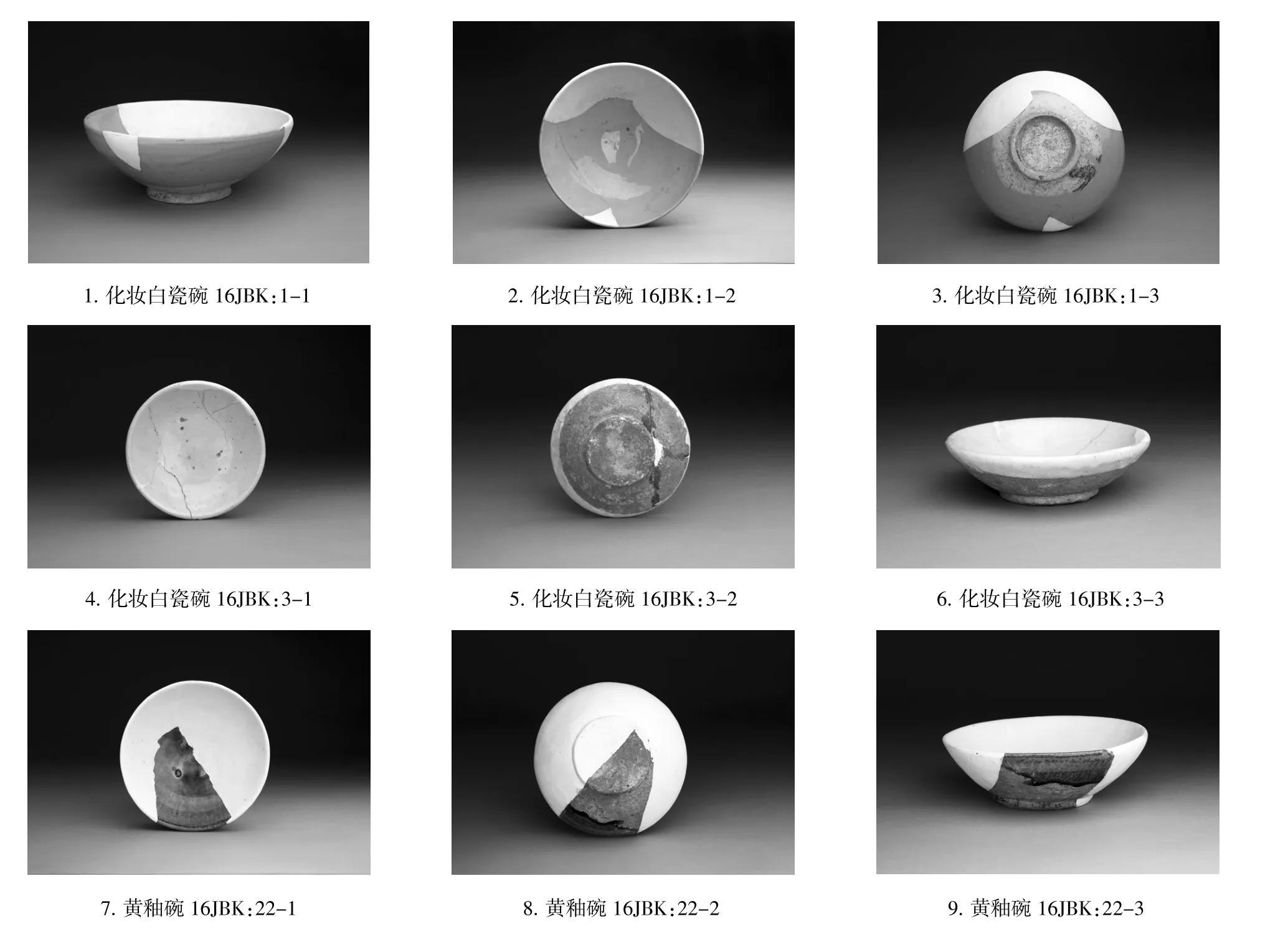

化妆白瓷敞口碗 3件。16JBK∶3,可复原。厚圆唇,敞口,浅斜腹微曲,饼足,足端斜削。细黄砂胎坚致,白釉泛黄,较光亮,有开片。内满釉,底有3枚支钉痕,外施釉及上腹。口径13.2、足径6.4、高3.8 厘米(图二,17;图七,4、5、6)。16JBK∶4,可复原。形制与胎釉基本同上,仅内底无支钉,内腹刻一“閻”字。口径13.2、足径6.6、高4厘米(图二,18)。16JBK∶5,可复原。厚圆唇,敞口,斜直腹,饼足。细黄砂胎泛灰,粗而坚致,白釉泛灰,发木光,内满釉,有长条状开片,外施釉及上腹,外腹未施釉部分刷一层酱褐色的护胎釉。口径13.2、足径6、高 4.2厘米(图二,19)。

化妆白瓷敛口碗 2件。16JBK∶1,可复原。厚圆唇,敛口,斜曲腹,高圈足外撇,足端斜削。浅灰胎坚致,釉泛青,较光亮,内满釉,外施釉及下腹。口径 22.8、足径 9.2、高 8.6 厘米(图二,20;图七,1、2、3)。16JBK∶2,存口及上腹。圆唇,敛口,斜曲腹较深。细黄砂胎,粗而坚致,白釉泛黄,发木光,内满釉,局部缩釉,外施釉至上腹。口径22、残高6.8厘米(图三,1)。

化妆白瓷钵 1件。16JBK∶18,存口沿及上腹。圆唇,敛口,沿部有小花边,上腹圆曲。深灰胎,较坚致,白釉泛黄,较光亮,内外满釉。残长1.5、宽3.4厘米(图三,2)。

化妆白瓷炉 1件。16JBK∶6,存口沿及腹。圆唇,侈口,上腹直,下腹内折。细黄砂胎,质粗坚致,釉泛黄,内满釉,外施釉至上腹。口径10、残高5厘米(图三,3)。

黄釉敞口碗 2件。16JBK∶23,可复原。圆唇,敞口,斜直腹微曲,饼足,平底内凹,足端斜削。灰黄胎,粗而坚致,黄釉泛黄,较光亮,内满釉,内底窑裂处缩釉,外施釉及上腹,釉下有化妆土。口径18.8、足径 9.2、高 6.6 厘米(图三,4)。16JBK∶103,存口沿及上腹。唇口,敞口,斜直腹。细灰砂胎坚致,黄釉泛灰,较光亮,内外满釉,釉下有化妆土。残宽 5.3、高 2.9厘米(图三,5)。

黄釉敛口碗 1件。16JBK∶22,可复原。圆唇,敞口微敛,斜曲腹,饼足,足端斜削。细黄褐胎,粗而坚致,黄釉泛褐色,较光亮,内满釉,底有支钉痕,外施釉及腹部,釉下有化妆土。口径17.6、足径8.4、高 5.7 厘米(图三,6;图七,7、8、9)。

黄釉执壶 6件。16JBK∶25,残存口沿及颈部。圆突唇,直口,高领。细黄砂胎,粗而坚致,黄釉泛灰,光亮,内外满釉,有长条开片,釉下有化妆土。残长 5.6、宽 4厘米(图三,7)。16JBK∶24,残存壶颈下部及肩部,高领溜肩。胎釉同上,内外满釉,肩部刻三周纵向戳刺纹。口径6.1、残高6.6厘米(图三,8;图八,1)。16JBK∶27,残存腹部。细黄砂胎,较疏松,黄釉泛褐色,发木光,内外满釉,釉下有化妆土,外腹壁刻斜平行线纹带。残长7、宽5厘米(图三,9)。16JBK∶26,残存壶流,上细下粗,中空。灰砂胎,较坚致,黄釉泛褐色,内无釉,外满釉,釉下有化妆土。上口径1、下口径2.5、残长3.6厘米(图三,10)。16JBK∶50,残存壶把,双泥条形。细黄砂胎,黄釉较光亮,内外满釉,釉下有化妆土。残长4.1、宽 2 厘米(图三,11)。16JBK∶104,残存壶底及下腹部分。下腹斜直,饼足较高。细黄砂胎坚致,内外无釉。足径9.3、残高2.8厘米(图三,12)。

双色釉碗 1件。16JBK∶28,残存底部。饼足,平底内凹,足端斜削。细灰砂胎,粗而坚致,外施黑釉至足墙,内施白釉,下有化妆土,釉均较光亮。足径 10.8、残高 1.8厘米(图三,13)。

图三 北防口器物图(2)

图四 北防口细白釉碗

图五 北防口细白釉碗

筒形匣钵 3件。16JBK∶33,残存上半部。方唇,上腹直,下腹内收。灰色耐火土胎,粗而坚致,外壁施酱釉。口径17.2、残高9.8厘米(图三,14)。16JBK∶35,残存下腹及底。下腹内曲,近底处有3圆形穿孔,平底。黄褐耐火土胎,粗而坚致,外壁施酱釉。底径9.2、残高6.2厘米(图三,15)。16JBK∶34,残存下半部及底。直筒形,平底浅灰耐火土胎,粗而坚致,外壁施酱釉。底径20、残高5.2厘米(图三,16)。

漏斗形匣钵 4件。16JBK∶41,可复原。方唇,上腹高直,下腹斜内折,折腹处外有凸棱,小平底。浅灰耐火土胎,粗而坚致,上腹刷酱釉,发木光,口沿上粘有环形封填料。口径22、底径8、通高8.2、上腹高 5厘米(图三,17)。16JBK∶29,可复原。斜方唇,上腹直,下腹斜内折,有圆形穿孔,下腹斜直,较浅,小平底内凹。黄褐色耐火土胎,粗而坚致,上腹施酱釉。口径20.8、底径6、高8、上腹高4.5厘米(图六,1)。16JBK∶47,可复原。斜方唇,上腹直,下腹曲内折。灰褐耐火土胎,粗而坚致,上腹施酱釉。口径 21、底径 6.2、高 8.3、上腹高 4.5厘米(图六,2)。16JBK∶31,可复原。斜方唇,上腹矮直,下腹斜直微曲,小平底内凹,浅灰色耐火土胎,粗而坚致,外壁下腹轮旋痕明显。口径20、底径6.4、高8、上腹高 4厘米(图六,3)。

匣钵盖 1件。16JBK∶51,可复原,圆饼形,过烧而变形。灰褐耐火土胎,粗而坚致,盖上部施酱釉。直径17、厚0.9厘米(图六,4)。

三叶支钉 3件。16JBK∶40,完整,个体较大。三叶形,平顶,三叶间内凹较深,叶端捏出外侈矮支钉。灰黄耐火土胎,粗而坚致。长8.6、宽9.2、高1.7 厘米(图六,5;图八,2、3、4)。16JBK∶39,完整,形制与胎基本同上,仅个体稍小,叶端支钉较高。长 7.6、宽 8、高 1.9 厘米(图六,6)。16JBK∶38,完整,形制与胎基本同 16JBK∶40,仅个体小,三叶间内凹较浅,叶端支钉矮。长5、宽 5.6、高 1.2 厘米(图六,7)。

柱状窑具 1件。16JBK∶36,残存腹与足部。圆柱形腹,平底外突,足心内凹。灰砂胎坚致,腹部施酱釉,发木光。底径3.6、腹径 2.4、残高 7.3厘米(图六,8)。

垫砖 1件。16JBK∶37,残存中部,楔形。黄褐耐火土胎,坚致。残长 12.8、宽 4、厚 4.6~5.4 厘米(图六,9)。

三、窑址时代

考古调查勘探中未发现有明确纪年的遗物,但从采集遗物的器类和特征可以对窑址年代进行推测:北防口窑址采集遗物中数量最多的白釉碗均敞口、斜直腹或直腹微曲、玉璧底,其他白釉类器物中,罐多敛口溜肩鼓腹,执壶侈口、高领、鼓肩、饼足,盒敛口、直腹,饼足。另黄釉碗多敞口、直腹、饼足,执壶直口、高领、丰肩、直腹、饼足,肩部饰席纹。窑具主要为矮壁筒形匣钵、漏斗形匣钵及三叶形支钉等,以上特征均符合井陉窑晚唐五代时期器物特征。同时通过与纪年材料比对,我们可以对窑址年代进一步推测:北防口白釉碗16JBK∶10与安徽巢湖伍钧墓(842年)白釉碗 M2∶12[1]、河南偃师徐府君墓(845年)白釉碗M6∶1[2]器形基本相同。白釉碗16JBK∶8与内蒙古巴彦淖尔盟王逆修墓(824年)白釉碗[3]、安徽巢湖伍钧墓(842年)白釉碗M2∶7[4]、河北临城刘府君墓(856年)白釉碗[5]形制相似。白釉碗16JBK∶14与陕西宝鸡五代李茂贞夫人刘氏墓(945年)出土的瓷碗 M1∶56[6]、江苏南京李璟顺陵(962年)出土的瓷碗南Ⅱ∶199[7]器形与釉色基本相同。白釉罐16JBK∶20与内蒙古巴彦淖尔盟王逆修墓(824年)三彩三足盂[8]器形相似。白釉执壶16JBK∶101、102与湖南长沙晚唐墓52龙洞坡M827出土的白釉壶[9]、河北临城刘府君墓(856年)白釉注子[10]、河南偃师杏园村1号墓(896年)瓷注子 M1∶13[11]形制相似。白釉盏托 16JBK∶19与河南偃师杏园崔防墓(840-842年)E型盘M5013∶43[12]器形相似。白釉盒 16JBK∶53 与河南偃师李归厚墓(858年)出土瓷粉盒M1819∶14[13]相似。黄釉碗16JBK∶22与河南巩义北窑湾晚唐墓黄釉碗M2∶6[14]器形与釉色基本相同。黄釉执壶16JBK∶24与山西长治郝家庄郭密墓(849年)出土的黄釉注壶[15]器形相似。漏斗形匣钵16JBK∶29与定窑遗址A区第一组地层(推测为唐末-五代时期)出土的匣钵 JCAT2H3∶131[16]相似。三叶支钉 16JBK∶40与定窑遗址出土的支钉JCAT2H3∶24[17]相似。从以上材料的比对可以推测:北防口窑址的年代为晚唐五代,约9世纪20年代至10世纪60年代。

图六 北防口器物图(3)

图七 北防口化妆白瓷碗和黄釉碗

图八 北防口黄釉执壶和三叶支针

2016年4至6月,河北省文物研究所与井陉县文保所对井陉窑12处窑址进行了首次全面调查与勘探,基本搞清了井陉窑的窑址分布、窑业发展及产品特征:1.窑址分布。井陉窑址集中分布于太行山东麓自北向南的陉里盆地、天护盆地、天长盆地及绵河、甘陶河、冶河及其支流上,可分为冶河流域的北区(北陉、南陉、北防口、南防口窑址)、绵河流域的西区(城关、河东坡、东窑岭、天护-冯家沟窑址),甘陶河流域的东区(北横口、南横口、南秀林、梅庄窑址)共3个区域,其中绵河流域的城关、河东坡窑址是井陉窑址的核心区。2.窑业发展。井陉窑创烧于隋代晚期,地点为绵河流域的城关、河东坡窑址。初唐至中唐为窑业发展空白期,尚未发现该阶段烧瓷的窑址。晚唐五代是窑业发展的第一个高峰,烧瓷规模大,产品精细,产品与定窑该时期的产品质量相似,高于邢窑同期水平。宋代是窑业平稳发展期,烧瓷规模与晚唐五代比变小。金代是井陉窑窑业发展的第二个高峰,烧瓷规模扩大,并达到巅峰。元代井陉窑生产规模变小,走向衰落。3.产品特征。隋代主要为青釉类瓷器,产品质量较差,器类单一。晚唐五代时期各类胎薄釉润的碗、盘、罐、钵、盏托等高档细白瓷产品数量较多,目前已在城关、北防口、南防口窑址出土“官”字款器,另有部分化妆白瓷、黄釉、双色釉及三彩类产品。宋代以白釉、黑釉碗盘等生活类器物为主,装饰方法以素面为主,有少量刻划花产品,另有多件刻“天威军官瓶”字样的酱釉瓶独具特色。金代是井陉窑窑业生产的最顶峰,釉色以白釉为主,另有黑釉、酱釉、双色釉及部分三彩,器类非常丰富,仍以碗盘为主,另有杯、钵、罐、执壶、盒、盂、枕等,装饰方法上大量使用刻、划、印、剔、塑等多种工艺,尤以各类黑、酱釉剔花填彩梅瓶、枕等为该窑址独有产品。元代的井陉窑以生产磁州窑类型的粗瓷器为主,窑业生产走向衰落。明清时期产品多为黑釉、酱釉及双色釉的罐、缸、瓮、罈等粗胎器,烧造历史一直延续至民国时期。

井陉窑窑址自1989年发现以来,已进行过8次考古发掘,发掘总面积1784平方米,由于多为配合基本建设考古,故除北防口窑址试掘42平方米外,其余7次发掘工作均集中在西区的城关与河东坡窑址,这对全面了解井陉窑的窑业发展情况显然不足。窑址资料的匮乏严重阻碍了井陉窑研究工作的开展,一个建立在窑址发掘基础上的科学分期标准是目前井陉窑研究亟需解决的问题,这需要在已发掘核心区报告整理的同时,对北区冶河流域、东区甘陶河流域的另外8处窑址选择性试掘及整理来解决。

附记:北防口瓷窑址调查勘探领队为河北省文物研究所黄信,参加人员有河北省文物研究所胡强、雷金纪、刘军龙、毛小强、马春普、原璐璐、郭录成,井陉县文物保护管理所杜鲜明、胡秋明、高润成。北防口窑址部分标本为井陉县文保所提供,文章写作中得到孟繁峰先生的指导,在此特别致谢。文内插图由胡强、毛小强绘制,照片由河北博物院郝建文拍摄。

执笔:黄信

[1][4]巢湖地区文物管理所《安徽巢湖市唐代砖室墓》,《考古》1988年第6期。

[2]偃师商城博物馆《河南偃师唐墓发掘报告》,《华夏考古》1995年第1期。

[3][8]张郁《唐王逆修墓发掘纪要》,《内蒙古文物考古文集》第二辑,中国大百科全书出版社,1997年7月。

[5][10]李振奇等《河北临城七座唐墓》,《文物》1990年第5期。

[6]宝鸡市考古研究所《五代李茂贞夫妇墓》,科学出版社,2008年6月。

[7]南京博物院《南唐二陵发掘报告》,文物出版社,1957年7月。

[9]高至喜《长沙出土唐五代白瓷器的研究》,《文物》1984年第1期。

[11]偃师商城博物馆《河南偃师县四座唐墓发掘简报》,《考古》1992年第11期。

[12][13]中国社会科学院考古研究所《偃师杏园唐墓》,科学出版社,2001年10月。

[14]河南省文物考古研究所等《巩义市北窑湾汉晋唐五代墓葬》,《考古学报》1996年第3期。

[15]王进先等《山西长治县郝家庄唐郭密墓》,《考古》1989年第3期。

[16][17]河北省文物研究所等《河北曲阳县涧磁岭定窑遗址A区发掘简报》,《考古》2014年第2期。

(作者工作单位:河北省文物研究所)