古“陶仓”的机巧

文 图/赵献超

古“陶仓”的机巧

文 图/赵献超

官庄墓地出土的陶仓(楼)

汉代人喜欢随葬陶质粮仓,期盼着在另一个世界也能丰衣足食。为了便于存取和管理粮食,现实的仓库门上会装置怎样的特殊“机关”?河南辉县市出土的一件陶仓给了我们一探究竟的惊喜。

在改革开放后出生的几代人中,很少再有起“满仓”“满囤”这类名字的了,这从一个侧面反映出温饱终于不再成为一个普遍的社会问题。但是,在漫长的人类历史长河中,“吃饱饭”一直是大多数人一生中孜孜以求的事情,“手里有粮,心里不慌”,进而才能做到“脚踏实地,喜气洋洋”。

粮食一般储存在仓里,这是从古至今一以贯之的做法。按粮食存放高度和平面形态的不同,粮仓又可细分为在地下的“窖”、圆形的“囷”,方形的“仓”或“廪”。至于仓和廪的区别,《文选》中称“谷藏曰仓,米藏曰廪”,也就是说仓里储藏的是未舂之米,廪里安放的是已舂之米,一个带皮,一个经过精加工。精米对存储条件要求高一些,廪的构筑也更讲究些,但是作为粮仓的统称,仓与廪往往通用。

在已发现的汉代模型明器中,仓是一个重要类型,而其他类型的模型明器可能也部分具备“仓”的功能,所以有学者以“陶仓楼”之名泛指陶仓和带仓的陶楼,其高者可达七层,甚至有“带院落陶仓楼”“连阁式陶仓楼”等特殊类型,功能已远超出储粮。

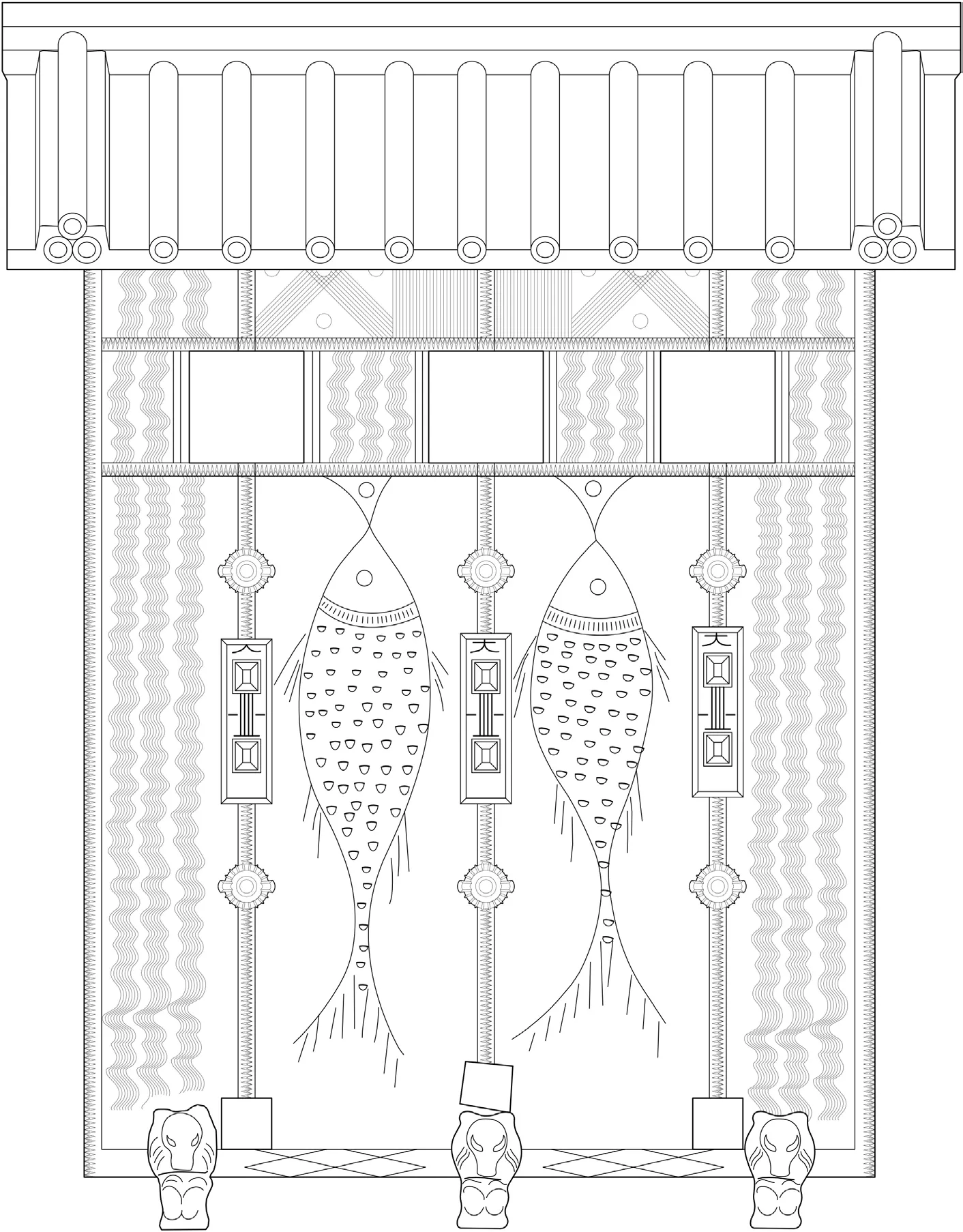

陶仓立面摹本

陶仓屋顶

安阳博物馆“流过往事——南水北调中线工程河南段文物保护成果展”上展出有一件陶楼,可以算是一件纯粹的陶仓模型。

该陶仓出土于河南辉县市官庄墓地,平面方形,平底。仓底部前后各有三个作蹲坐状的熊形兽足,熊首与仓体贴合处有贴塑痕迹。在仓前面两侧的两兽足内侧旁边各开一方孔,中间兽足的顶部亦开一方孔,三孔大小相若,仅中间的方孔因兽足的关系位置稍高。前檐下方也开有三个近方形的窗洞,窗洞上下阴刻有锯齿纹的横枋。在仓底方孔与窗洞之间连接有一条锯齿纹的竖带,竖带间阴刻挂起的鱼,两条鱼分别与自窗下横枋伸出的鱼嘴对吻。仓上刻鱼,大概是对“连年有余”的美好向往。仓体上层的中间两个区块左右对称地阴刻有直线、由斜线组成的对顶三角纹以及小圆圈,除此外都是阴刻波浪纹,大概描述的是水生环境,应该是对“连年有余”愿望的强化。该陶仓的屋顶为两面坡式的悬山顶,前后檐各有筒瓦九垄,端头封以圆形瓦当,两垂脊做成三垄筒瓦相叠的形式,正脊则做成六垄筒瓦层叠的形式,这种以多层筒瓦相叠做脊的做法在同期的建筑形式里尚不多见。

陶仓中部贴塑的“机关”

这座陶仓的独特之处是,它具备了目前已报道的其他陶仓或陶仓楼所没有出现的特征:仓上“机关”。这是一组构造,上下各为一齿轮旋钮,中部则为两端有矩形突起的竖长条状结构。旋钮颇似齿轮构件和横向销钉组合,而中部的竖长条状结构则像方盒子,盒子内的结构留给我们无限的想象空间。

关于该“机关”的使用方法,我们不妨看一下洛阳东周王城粮仓遗址出土的一组铜齿轮和铜钩卡。这是一套“棘轮”构造,它可以保证齿轮向一个方向正常转动,在反方向产生制动。如此精密的机械构件发现于战国时期的粮仓遗址,晚于战国的汉代粮仓上应用类似的机械构件应该不是难以理解的事情。

看起来相当复杂的“机关”应当在存、取粮食中起着重要作用。仓身上部的窗洞作为粮食的入仓口和通风口,可以在粮食入仓之后,通过仓身中部的机巧构件实现窗门的启闭;仓身底部的三个小方孔则应该是出粮口,在粮食取用过程中,同样可以通过机巧构件实现出粮口的自由开合。这样,以往认为的汉代陶仓底部的小孔是通风口的观点则需要重新审视。因为一方面,仓体上开洞可能造成粮食外流;另一方面,文献记载:“廒底必须铺板,板下空隙尺余,留为气洞,俾其有风透入,始免潮湿上蒸谷石,始可见贮”(乾隆三年孙楷奏折《为预筹贮积由》),可以确定所谓“气洞”是指底板下的空隙,并不是在仓体上留出孔洞。

(作者为北京大学考古文博学院学生)