农作物秸秆的综合利用与可持续发展

李海亮,汪 春,孙海天,严晓丽,梁 琦

(黑龙江八一农垦大学,黑龙江 大庆 163319)

农作物秸秆的综合利用与可持续发展

李海亮,汪 春,孙海天,严晓丽,梁 琦

(黑龙江八一农垦大学,黑龙江 大庆 163319)

农作物秸秆是一种宝贵的生物质资源,我国秸秆资源丰富,具有较大的综合利用潜力。为此,分析了秸秆的利用价值,对我国秸秆资源的利用现状、总量和分布进行了介绍,并从燃料化、饲料化、肥料化、原料化和基料化5个角度阐述了秸秆利用的技术特点和应用现状。研究结果表明:实现农作物秸秆的综合利用,对于促进农业可持续发展具有重要意义。

农作物秸秆;综合利用;产业化;可持续发展

0 引言

近年来,随着化石能源的短缺及农业环境的日益恶化,人们对环境保护和可持续发展越来越重视,生物质资源的开发利用逐渐受到世界各国的关注[1]。我国作为世界的农业大国,拥有丰富的生物质资源,具有较大的新型能源化开发潜力。

农作物秸秆是农业生产的副产物,是一种可再生的生物质资源,具有来源广、污染小、热值含量高等显著优势,曾是我国农村主要的牲畜饲料和生活燃料。由于农村生活水平的提高和生产方式的改变,秸秆的利用受到收集方式、利用技术和运输成本的限制,目前主要采用田间焚烧和废弃的方式处理过剩的秸秆,导致环境的污染和资源的浪费,存在火灾和交通事故隐患,同时破坏土壤抗旱保湿能力。秸秆综合利用率低(约为33%),严重制约了农业的可持续发展。

农作物秸秆的资源化、商品化,可以缓解农村能源、饲料、肥料、工业原料和基料的供应压力,有利于改善农村的生活条件,发展循环经济,构建资源节约型社会,促进农村经济可持续发展。因此,农作物秸秆综合利用技术的研究具有重要的现实意义。

1 我国农作物秸秆资源概况

1.1 秸秆产量的计算

秸秆是农作物收获后的作物残留,含有大量的矿质元素、纤维素、木质素及蛋白质等可被利用的成分,是一种可供开发利用的再生生物质资源。我国秸秆资源丰富,2013年中国农作物秸秆的总量约有7亿t,约占世界秸秆总量的19%,位居世界第一[2]。

秸秆的产量与当年的作物品种、作物产出和气候条件相关,一般可采用谷草比法、农作物副产品比重法和农作物经济系数法进行估算。各地农作物的产量与其秸秆资源具有显著的正相关性(相关系数为 0.88),谷草比可在《农业技术经济手册》中查阅[3],因此谷草比法最简单应用也最为广泛,其估测公式为

其中,S为当年秸秆资源总量;Si为某农作物年产量;Xi为某农作的谷草比。

1.2 我国秸秆资源的分布

我国农作物秸秆具有产量大、种类多和分布广的特点。粮食作物秸秆是我国主要的秸秆类型,稻草、玉米秸和麦秸是产量最高、分布最广的三大作物秸秆,约占秸秆资源总量的2/3[4]。油菜籽和棉花是秸秆可规模化利用的主要经济作物。

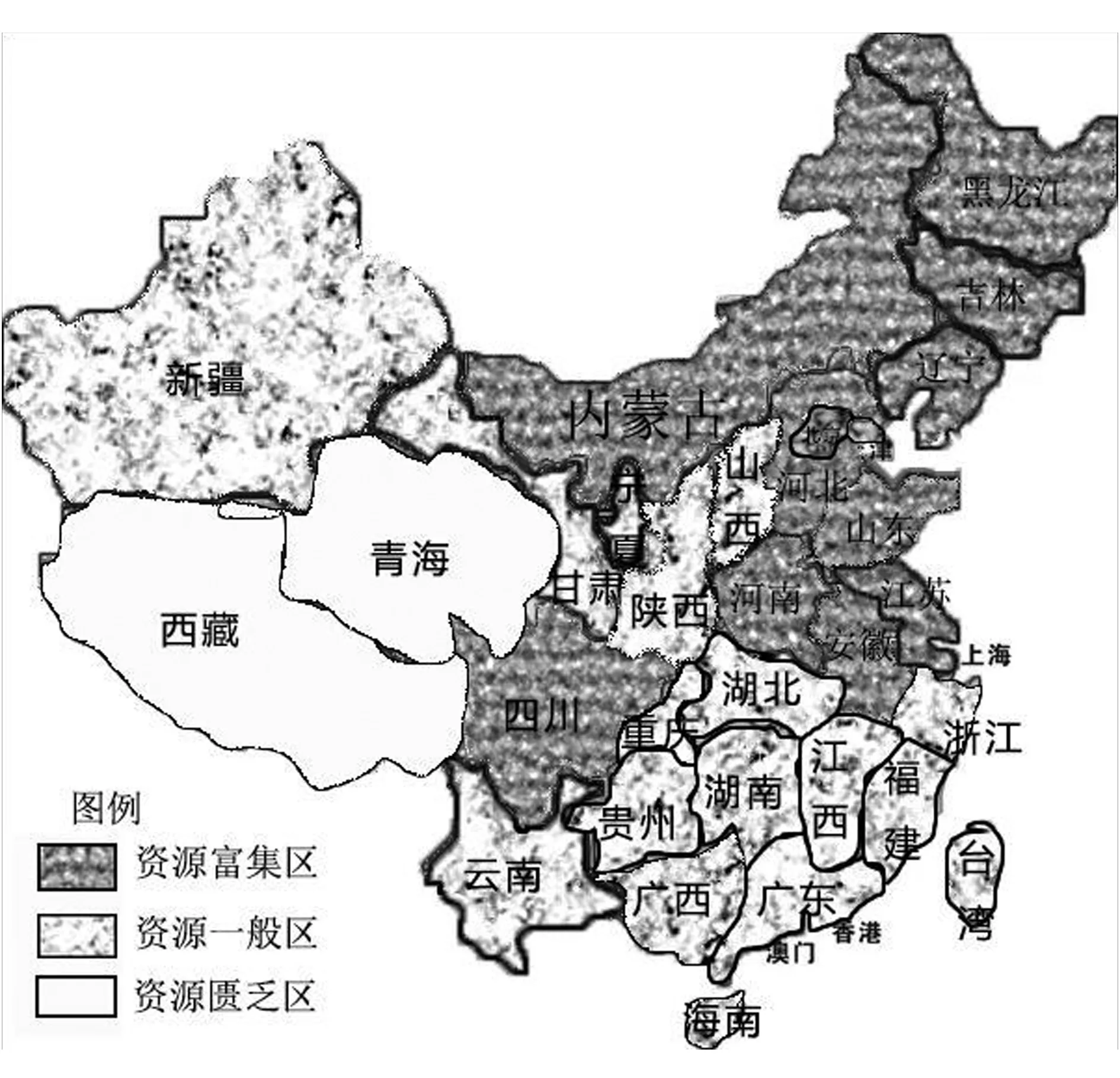

由于区域种植方式、气候条件、耕作环境等因素的影响,我国秸秆资源存在地域性,呈现显著的南北差异和东西差异。整体上看,我国东北部地区秸秆资源相对比较丰富,西南部地区比较贫乏[5]。按照各地人均秸秆资源占有量与全国平均水平(246kg/人)的对比结果,可将我国分为资源丰富区(东北区、蒙新区、华北区)、资源一般区(西南区、长江中下游区)和资源匮乏区(华南区、黄土高原区、青藏区),整体呈现北高南低的分布特点,如图1所示。按照各地区秸秆可能源化利用资源量与全国平均水平(1.92t/hm2)的对比结果,将我国分为分布集中区(东北区)、分布一般区(蒙新区、华北区、西南区、长江中下游区、华南区)和分散区(黄土高原区、青藏区),整体呈现东高西低的分布特点,如图2所示[6]。

图1 中国秸秆资源占有量分布图

图2 中国秸秆资源可利用量分布图

2 农作物秸秆资源的利用现状

2.1 秸秆能源化

农作物通过光合作用将一半的产物贮存在秸秆中,秸秆中富含大量的碳、氢、氧等养分,但N、S含量低,因而秸秆具有发热量高(热能大约相当于标准煤的1/2),有害气体排放少的特点[7-8],所以秸秆可作为一种优质的生物质原料进行能源化利用,进而降低对煤炭、石油等不可再生能源的消耗。根据秸秆转化利用技术的不同,能源利用的主要方式可以分为直燃供热(直接燃烧、固化成型后燃烧和混燃发电)、气化(生物质燃气、沼气)和液化(燃料乙醇和生物柴油)三类。

2.1.1 直燃供热

直燃供热即将秸秆直接燃烧获取热量,可以分为传统方式和现代方式两种。将田间收获的秸秆直接燃烧以满足农村炊事取暖的要求。是一种相对传统落后的能源利用形式,秸秆利用率低,生态效益、社会效益和经济效益差。随着社会主义新农村和城乡一体化进程的推进,农民的生活质量和环保意识也在不断提高,目前农户主要应用安全、卫生、方便的各类燃气进行供热,采用传统方式提供热量的农作物秸秆用量在逐年减少。

秸秆固化成型是一种对秸秆进行成型处理的现代化技术,利用成型设备将松散的、不定型的农作物秸秆压制成高密度、具有一定形状的固体成型燃料。农作物秸秆经过成型处理,热效率相比于传统直燃方式提高了50%~70%[9],可替代木材、原煤和燃气等燃料,节约了大量能源;成型燃料在运输、贮藏和使用的方便性上也要优于秸秆传统直燃方式;秸秆块易于实现产业化和规模化生产,在我国得到了广泛的应用。华旭(2005)等人将粉碎后的秸秆与掺混物混合并压制成可取代煤做燃料的秸秆块[10]。物料特性和加工工艺是影响秸秆成型的主要因素,为了保证秸秆的成型性,杨俊成(1997)对开模压饼过程中秸秆的物料特性进行了研究[11]。针对秸秆固化过程的工艺参数,段建(2010)和侯振东(2013)等人分别进行了优化[12-13]。秸秆固化成型技术在黑龙江、河南两省应用广泛。

秸秆与煤混合燃烧进行发电是一种现代化秸秆综合利用方式,该方法不但可以提高燃料的燃烧特性,节省燃煤的用量,提高生物质的利用率,还可以减少温室气体的排放,对减轻环境的污染有重要作用。研究表明:当生物质占总燃料的能量比例低于20%(秸秆作为生物质燃料时,质量比例约低于30%)时,不需要改变电厂的任何装置,利用现有的燃煤发电设备就可以实现生物质混燃发电[14]。因此,混燃发电是一种低成本、低风险、高效率、清洁环保、操作性强的生物质能源利用方式,不但实现了秸秆的高效利用,还有效地缓解了秸秆的收集和存储压力,农民也因为秸秆的可回收利用而增加了收入。

2.1.2 秸秆气化

秸秆气化是一种将固态原料转化为方便清洁气态能源的生物质能转化技术,按照气化方法分为热解气化和秸秆沼气两种。

热解气化是以粉碎后的农作物秸秆为原料,在缺氧的环境下经过干燥、热解、燃烧和还原4个阶段,生成由一氧化碳、氢气和甲烷等混合而成的无烟、无尘、无污染的秸秆燃气,再经过净化、除尘、冷却、加压存储等操作,最后以储气罐或地下管网的形式输送到农户家中,作为炊事、采暖的燃料。秸秆气化后的燃烧效率可以达到35%~45%,比直接燃烧提高了2倍[15];同时,具有清洁、方便、廉价等优点,因此在农村较受欢迎。

沼气是一种农村常用的燃料,沼气发酵是以人畜粪便与农作物秸秆等的混合物为底料,通过厌氧发酵生成沼气的技术。然而,该技术的农作物秸秆使用量较少,无法实现大量秸秆的有效利用。秸秆沼气技术以秸秆为基质,通过微生物发酵后制取沼气,按照微生物主导菌群的不同可将发酵过程分为水解阶段、发酵阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷4个阶段。秸秆沼气技术使秸秆资源作为发酵原料得以开发利用成为了现实,不但使大量秸秆变废为宝,也解决了沼气发酵原料不足的问题,副产的沼液和沼渣能够充当化肥。倪圣亚(2010)培育出“沼气一号菌种,实现了秸秆沼气的产业化技术体系[16]。石卫国(2006)利用生物复合菌剂对秸秆进行预处理,提高了沼气的生产效率[17]。陈广银(2016)对秸秆床厌氧发酵产沼气系统进行了优化,提高了产气稳定性、产气量和甲烷含量[18]。秸秆沼气具有能耗低、无污染、经济和生态效益好的优点,但冬季的低温对沼气的生产效率与品质的影响还无法克服,应用还具有一定的局限性。秸秆气化技术的应用主要集中在山东、河南、江苏、河北、山西、北京及陕西等地[19]。

2.1.3 秸秆液化

生物质液化技术正作为一种高效的生物质综合利用方法逐渐被人们重视。它是通过物理、化学和生物的方法,在适当的温度、压力,以及溶解剂和催化剂的作用下,使木质生物质高分子结构(如木质素、纤维素或半纤维素等)裂解为小分子液态产物(如醇类、可燃性油或其它带有特定官能团的化合物)的一种化学反应,以实现农作物秸秆向液体燃料和化工原料的转变[20-21]。生物质液化技术按照反应条件的不同可以分为生物质直接液化技术(高压液化技术)和生物质裂解液化技术。

通过秸秆液化技术生产的生物质燃料可以替代部分化石燃料,保证能源的配置更为合理,减少污染气体的排放,并且具有成本优势。我国在秸秆液化方面进行了深入的研究并取得了一定的进展。河南农业大学承担的河南省杰出人才创新基金项目“秸秆燃料乙醇生产中关键技术研究”在纤维素降解率和糖转化率上都取得了突破性进展[22]。刘华敏(2010)采用集总的方法对玉米秸秆在亚/超临界乙醇中进行液化的机理进行了试验研究,得到玉米秸秆的水解规律[23]。刘欢(2015)将超微粉碎技术运用于玉米秸秆液化过程中,有效提高了醇解液化率[24]。

2.2 秸秆饲料化

秸秆储存着农作物中一半的有机物质,具有很高的营养价值,因此可以作为畜用饲料。我国适宜加工饲喂的秸秆量占秸秆总量的85.67%[25],然而目前仅约有15%的秸秆经过加工处理,其余只是铡切至3~5cm长作为粗饲料饲喂牲畜[19]。由于秸秆中富含不易被消化的纤维素、半纤维素和木质素等非淀粉类物质,因此这种粗制秸秆饲料质地粗硬、适口性差、牲畜采食量小、消化率低。单纯饲喂这种秸秆,无法满足牲畜生长需求,制约了畜牧业发展水平的提高。为了提高秸秆的营养价值和利用率,普遍采用物理、化学或微生物发酵等方法对秸秆进行处理。

2.2.1 物理处理法

物理处理法主要包括粉碎软化法、拉丝揉搓法、块粒化法、蒸煮膨化法和热处理喷涂处理等,通过改变秸秆的物理性状以提高秸秆的适口性和采食量。辛丰(2012)指出:通过揉搓技术生产的反刍动物全混合日粮(TMR)能够有效改善秸秆单喂时适口性差和消化率低的状况[26]。物理方法没有改变秸秆的内部结构,无法提高其营养价值,而热喷、辐射或蒸煮等处理技术成本高,不易大面积推广应用,因此物理方法一般作为综合处理的预处理。

2.2.2 化学处理法

化学处理方法是利用酸或碱等化学试剂破坏秸秆细胞壁中的致密结构,增大纤维素之间的空隙度,并产生一定量的乳酸,改善了秸秆的适口性,进而提高秸秆的消化率、营养价值和采食量。化学处理方法主要包括碱化处理、氨化处理和氧化处理。郑明霞(2012)研究了碱化处理对玉米秸纤维素结构的影响,结果表明:碱化处理能提高玉米秸秆纤维素的可及度和反应性,从而改善厌氧消化性能[27]。余坤(2015)通过对比试验得出,秸秆经粉碎氨化后分解速率显著提高[28]。碱化和氧化处理法虽然能够有效提高秸秆利用率,但是伴随着污染严重、生产成本高等问题。氨化处理材料来源广,操作简单安全,是目前常用的秸秆化学处理方法。

2.2.3 微生物发酵法

物理和化学方法生产的秸秆饲料只适用于反刍动物,不适用于单胃动物,应用具有一定的局限性。微生物发酵法利用选育的微生物及分泌物对秸秆进行降解,降不可溶的高度聚合多糖降解为低分子的多糖或单糖,有效提高了消化率和采食量,拓展了饲喂的范围。青贮、发酵和酶解是目前常用的生物处理方法,也是政策鼓励推广的技术。刘晶晶(2014)采用高温分解与乳酸菌分步的发酵方法有效提高了秸秆的分解率、采食量、消化率和营养价值[29]。 李彬采用纤维素酶对水稻秸秆进行酶解实验,确定了最佳工艺条件,有效提高酶解还原糖的产量和转化速率[30]。生物方法处理秸秆效果好、污染小、成本低,但青贮和发酵需要较大的场地,同时菌种的选育、组合与影响因素难以把握,易受到杂菌的影响而引起饲料的腐败[29]。

2.3 秸秆肥料化

农作物秸秆是一种具有高养分价值的肥料资源,秸秆的肥料化是通过秸秆还田实现的,秸秆还田后能够补充和平衡土壤中的养分,增加土壤有机质含量(0. 01% /年),提高土壤肥力,改善土壤团粒结构,进而达到减少化肥用量及增加产量(平均亩产增加10%以上)的目的,是提高作物生产潜力的有效措施[19,31]。秸秆还田按形式分为直接还田(高茬还田、粉碎还田、覆盖还田)、间接还田(堆沤还田、沼渣还田、过腹还田)和秸秆生化腐熟还田(催腐堆肥、酵菌堆肥)3种。

2.3.1 直接还田

秸秆还田是利用设备将秸秆粉碎并抛洒在田间后耕翻掩埋,或者将秸秆、残茬留在作物株间,让秸秆与土壤混合后渐渐腐烂,以达到蓄水保墒、增加地表积温及土壤肥力的目的。秸秆直接还田方便快捷、高效低耗,因此应用普遍。研究表明:秸秆还田有效减少了地表径流、渗漏径流,对于缓解坡地养分流失和土壤侵蚀有重要作用[32]。劳秀荣(2002)以低肥力潮土为研究对象进行试验,结果表明:秸秆还田能够提高土壤中速效氮、铁、锌、锰的含量,提高脲酶的活性,协调土壤水肥气热等生态条件,为作物生长创造良好的条件[33]。

2.3.2 间接还田

我国北方冬季土壤积温低、气候干燥,秸秆分解速度缓慢,未能充分分解的秸秆易影响次年的耕播作业、争夺氮素、抑制出苗和诱发病虫害[34]。利用秸秆进行养畜和发酵,在完成饲喂和生成沼气后,以粪便或沼渣等方式还田是一种有效提高秸秆综合利用效益的技术。研究表明:秸秆在粉碎氨化后能够有效改善土壤结构,提高冬小麦产量,与土壤改良剂混合施用后,效果更佳[35]。同时,氨化后的秸秆对提高分解速率、土壤的持水能力和降低土壤体积质量具有显著的效果[36]。秸秆烧灰还田实施方便、操作简单、成本低,但会严重污染环境,存在着安全隐患,因此被彻底杜绝。

2.3.3 秸秆生化腐熟还田

秆生化腐熟还田是将粉碎后的秸秆与一定量的生物菌剂和适量的氮肥混合,洒水后堆压,秸秆中的高分子粗纤维被高温沤制后产生的纤维素酶分解为小分子的糖醇等,有害的寄生虫卵、病原菌和杂草种子等被高温杀灭,进而生成有机熟肥。这一技术具有腐化分解速度快(可减少秸秆腐熟时间15~20天)、腐解充分完全、肥效高且稳定、易实现产业化等优点,是一种秸秆肥料化的高效技术措施。杜连凤(2005)通过盆栽试验得出,腐熟有机肥中含有大量的易分解的速效养分,施用后能够有效提高土壤的可溶性盐浓度,对土壤的次生盐渍化改良效果显著[37]。姚良同(2008)在低温环境下( 5℃) 筛选出能够快速腐熟玉米秸秆的兼性厌氧菌,通过发酵试验得知:赫氏埃希菌和节杆菌玉米秸秆分解能力较好,为加快秸秆腐熟率和程度提供了条件[38]。

2.4 秸秆原料化

秸秆的综合利用除了向能源化、饲料化和肥料化的方向发展以外,还可以作为农业生产设施、建筑和工业材料及日常生活用品的原料,以实现秸秆的产业化和高效利用。

2.4.1 造纸

木材是造纸的主要原料,然而我国是一个森林资源短缺的国家,无法提供足够的木浆纤维资源,造纸工业原料处于“以草为主”的状态。秸秆富含大量的天然纤维素纤维,是很好的造纸原材料,业内人士通过科学合理的技术手段,将农作物秸秆进行处理以提取草浆造纸,处理方法包括爆破法、溶剂法 、双螺杆制浆等[39]。秸秆造纸主要应用在河南、河北、山东及江苏等地。

陈洪雷(2008)采用烧碱-蒽醌法以玉米秸秆为原材料制备玉米秸皮浆,并确定相应的加工工艺,提升了玉米秸秆在造纸工业中的利用价值[40]。许伟(2012)采用不同的木聚糖酶对玉米秸秆进行处理,研究其得浆率和成纸性能,并对处理工艺进行了优化,对开发新型基料造纸及提高纸张性能具有重要意义[41]。秸秆造纸技术有效缓解了我国造纸原材料短缺的这一问题,目前我国是世界上最大的草浆生产国,世界上75%以上的非木材纸浆产自我国。

2.4.2 轻型建材

农作物秸秆中的纤维素与一定量的粘接剂和强化材料混合后,可以制成一系列的绿色秸秆建材(如纤维板、复合板及秸秆轻体板及秸秆空心砌块等),具有成本低、质量小、无污染及绿色环保等优点,通过加工处理后可使其具备阻燃、耐水、防腐及防菌等特点。

刘军军(2012)以水稻秸秆和淀粉为原材料,采用热压成型方法制备全降解装饰材料,并对不同处理方法、淀粉胶粘剂含量对材料物理力学性能的影响进行了研究[42]。谭强(2013)将粉碎后的秸秆与石灰浆、水和防腐剂按照一定比例混合后制成秸秆纤维混凝土砌块,可满足建筑材料在强度刚度、保温隔热和防火的要求,是一种优质的环保墙材[43]。金漫彤(2015)将秸秆掺入到土壤聚合物中制备一种开发强度高、保温效果好、耐腐蚀的新型建筑材料—秸秆土聚物[44]。秸秆在轻型建材领域的应用已经相当广泛,具有广阔的发展空间。

2.4.3 餐饮具、包装和编制材料

农作物秸秆还可用于制作餐饮具(一次性餐具、快餐盒和筷子等),可降解包装材料和编制材料(草帽、草帘等工艺品)。秸秆资源的多角度应用丰富了农产品市场,增加了生产者的收入。

刘壮(2001)通过压膜成型工艺,在粘结剂的作用下,将玉米芯加工成性能良好的可替代泡沫塑料的缓冲包装材料[45]。栗明献(2009)以秸秆、面粉、聚乙烯醇等为原材料,经粉碎、混合和热压成型后制作出可降解的绿色环保餐具,具有较好的抗冲性能[46]。秸秆在生活用品中应用,不但能够提高人们的生活品质,同时对绿色环保、治理环境污染起到积极作用。

2.4.4 农业生产材料

采用秸秆为原材料制备水稻育秧盘,可以降低生产成本,简化育秧、移栽等生产工序,降低移栽设备的复杂程度,相比于传统塑料育秧盘优势明显。张欣悦(2013)以水稻秸秆为主要原料,混合一定量的固性胶粘剂、固化剂和增强剂,经过热压制备水稻植质钵育秧盘,并得到各成分的配比和工艺参数[47]。2014年,李连豪针对生产过程中发现的问题对秧盘进行了改进设计,有效增加了秧盘的强度[48-49]。

地膜具有保温、保水的作用,因此在我国北方应用广泛,但是其不易降解、回收困难、易造成白色污染,利用秸秆为原材料制作植物纤维地膜可以有效地解决这一问题。李丽霞(2013)以大豆秸秆为试验对象,进行了二次正交中心旋转组合试验,对地膜加工工艺参数进行了优化,得到最优工艺混合配比[50]。陈海涛(2015)将水稻秸秆纤维、废旧棉纤维和功能助剂的混合物为原材料,实现了植物纤维地膜的制造[51]。

2.5 秸秆基料化

食用菌在培养的过程中需要大量的木屑,以从中获取养料,秸秆中含有丰富的木质素和纤维素等有机物,且资源丰富、价格低廉,因此是木屑很好的替代品。胡传琪(2015)以秸秆和木屑混合物充当基料培育滑菇,研究在不同秸秆和木屑混合比例的情况下滑姑的生长状况,最终确定最优的基料配比[52]。秸秆基料化技术在山东省相对成熟,拥有健全的管理和实施方案。

3 结论

综上所述,农作物秸秆具有广阔的应用范围,秸秆综合利用一个是较新的技术领域,具有较大的市场开发潜力。我国在生物质能综合利用技术方面已经积累了一些成熟的经验,发展初具规模;但由于技术及成本等问题的限制,导致各领域发展并不平衡,在秸秆饲料化和肥料化上发展较快,在能源化方向增幅不大,在原料化和基料化方面应用还很有限。

在国家提出节能减排、可持续发展的背景环境下,随着各项促进生物质能产业化发展政策的实施,秸秆综合利用技术迎来了前所未有的发展机遇。顺应我国的基本国情,发展生物质产业,必将成为提高我国国民经济的一个重要的方式。

[1] 姚宗,赵立欣,田宜水,等.黑龙江省农作物秸秆资源利用现状及中长期展望[J].农业工程学报,2009,25(11):288-292.

[2] 陈树人,蒋成宠,姚勇,等.水稻秸秆压块热值模型构建及其影响因子相关性分析[J].农业工程学报,2014(24):200-208.

[3] 牛若峰,刘天福.农业技术经济手册(修订本)[K].北京:中国农业出版社,1986.

[4] 曹稳根,高贵珍,方雪梅, 等. 我国农作物秸秆资源及其利用现状[J].宿州学院学报,2007(6):110-112,126.

[5] 曹志宏, 郝晋珉, 梁流涛. 作物秸秆对中国居民食物安全的支撑能力[J].农业工程学报,2009(4):179-184.

[6] 崔明, 赵立欣, 田宜水, 等. 中国主要农作物秸秆资源能源化利用分析评价[J].农业工程学报,2008(12):291-296.

[7] 国家统计局.中国统计年鉴 1999[M].北京: 中国统计出版社, 1999.

[8] 王激清, 张宝英, 刘社平,等. 我国作物秸秆综合利用现状及问题分析[J].江西农业学报,2008(8):126-128,132.

[9] 汪海波, 秦元萍, 余康. 我国农作物秸秆资源的分布、利用与开发策略[J].国土与自然资源研究,2008(2):92-93.

[10] 华旭, 阿敏, 阿英. 用秸秆块取代煤碳做燃料[J].节能技术,2005(3):283-285.

[11] 杨俊成, 郭佩玉, 夏建平. 秸秆开模压饼工艺的试验研究[J]. 农业工程学报,1997(S1):132-136.

[12] 段建, 陈树人, 姚勇,等. 环模秸秆压块机吨燃料能耗试验与工艺优化[J].农业机械学报,2013(S1):149-155.

[13] 侯振东, 田潇瑜, 徐杨. 秸秆固化成型工艺对成型块品质的影响[J].农业机械学报,2010(5):86-89.

[14] 郝倬跃, 王彦佳. 燃煤电站混燃秸秆技术在中国的可行性探讨[J].水利电力机械,2006(12):35-37.

[15] 高翔. 江苏省农作物秸秆综合利用技术分析[J]. 江西农业学报,2010(12):130-133.

[16] 倪圣亚, 臧宜萍, 邓晔,等. 秸秆沼气技术研究与应用展望[J]. 江苏农业科学,2010(3):458 -459.

[17] 石卫国. 生物复合菌剂处理秸秆产沼气研究[J].农业工程学报 , 2006,22(S1):93-95 .

[18] 陈广银,毕金华,杜静,等. 秸秆床厌氧发酵产沼气系统优化试验[J]. 农业工程学报,2016(1):250-257.

[19] 韩鲁佳,闫巧娟,刘向阳,等. 中国农作物秸秆资源及其利用现状[J].农业工程学报,2002(3):87-91.

[20] 刘孝碧, 曲敬序,李栋,等.玉米秸在亚/超临界乙醇-水中液化的初步研究[J].农业工程学报,2006(5):130-134.

[21] 毛建华. 生物质能转换形式及秸秆气化技术[J].天津农业科学,2006(1):5-7.

[22] 宋安东,张百良,吴坤,等. 杂色云芝产木质纤维素酶及对稻草秸秆的降解[J].过程工程学报,2005(4):414-419.

[23] 刘华敏,解新安,丁年平,等.亚/超临界乙醇液化玉米秸秆反应路径与机理[J].农业工程学报,2010,26(6):277-282.

[24] 刘欢,顾邢伟,王雪,等. 玉米秸秆超微粉碎与醇解液化研究[J].农业机械学报,2015(11):214-220.

[25] 王亚静, 毕于运, 高春雨. 中国秸秆资源可收集利用量及其适宜性评价[J].中国农业科学,2010,43(9):1852-1859.

[26] 辛丰. 农作物秸杆的加工技术[J].中国养兔,2012(10):43-44.

[27] 郑明霞, 李来庆, 郑明月, 等. 碱处理对玉米秸秆纤维素结构的影响 [J].环境科学与技术, 2012,35(6):27-31.

[28] 余坤, 冯浩, 赵英, 等. 氨化秸秆还田加快秸秆分解提高冬小麦产量和水分利用效率[J].农业工程学报,2015,31(19):103-111.

[29] 刘晶晶, 刘小平, 师建芳, 等. 高温分解与乳酸菌分步发酵提高秸秆饲料消化率及适口性[J].农业工程学报,2014,30(22):290-299.

[30] 李彬, 高翔, 孙倩, 等.基于3,5-二硝基水杨酸法的水稻秸秆酶解工艺[J].农业机械学报,2013(1):106-112.

[31] 邢丽娜,陈劼,党金霞.浅谈黑龙江省农作物秸秆资源综合利用[J].太阳能,2007(10):44-46.

[32] 徐泰平,朱波,汪涛,等.秸秆还田对紫色土坡耕地养分流失的影响[J].水土保持学报,2006(1):30-32,36.

[33] 劳秀荣,吴子一,高燕春.长期秸秆还田改土培肥效应的研究[J].农业工程学报,2002(2):49-52.

[34] 李伟,蔺树生,谭豫之,等. 作物秸秆综合利用的创新技术[J].农业工程学报,2000,16(1):14-17.

[35] 余坤,冯浩,王增丽,等. 氨化秸秆还田改善土壤结构增加冬小麦产量[J].农业工程学报,2014,30(15):165-173.

[36] 王增丽,王珍,冯浩. 秸秆粉碎氨化还田对土壤体积质量及持水特性的影响[J]. 农业工程学报, 2011, 27(11):211-215.

[37] 杜连凤,武淑霞,刘建玲. 腐熟秸杆有机肥改良土壤次生盐渍化研究[J].中国农学通报,2005(8):224-225,255.

[38] 姚良同,丁延芹,刘尧,等. 玉米秸秆低温快速腐熟菌的筛选、鉴定及效果试验[J].山东农业科学,2008(3):85-87.

[39] 杨金玲,陈海涛. 农作物秸秆在造纸工业的应用[J].黑龙江造纸,2010(1):29-32.

[40] 陈洪雷. 玉米秸秆废弃物在制浆造纸领域中的应用[D].济南:山东轻工业学院,2008.

[41] 许伟. 半纤维素对纸浆成纸性能的影响与生物质利用研究[D].济南:山东轻工业学院,2012.

[42] 刘军军,何春霞. 水稻秸秆和淀粉基全降解装饰板的制备[J].农业工程学报,2012,28(6):283-288.

[43] 谭强,阎慧群,王可. 新型环保节能建材秸秆纤维混凝土砌块的研究进展[J].生态经济,2013(4):121-124.

[44] 金漫彤,朱聪颖,金赞芳. 秸秆土聚物保温建筑材料工艺及界面结构分析[J].农业工程学报,2015,31(4):332-338.

[45] 刘壮, 王勇, 孙智慧, 等.玉米秸秆纤维复合缓冲包装材料的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报:自然科学版,2006(4):91-93.

[46] 栗明献, 张德军, 宋红霞. 植物秸秆环保餐具材料的研究[J].廊坊师范学院学报:自然科学版,2009(3):72-74.

[47] 张欣悦,汪 春,李连豪,等. 水稻植质钵育秧盘制备工艺及参数优化[J].农业工程学报,2013,29(5):153-162.

[48] 李连豪.水稻植质钵盘高强度结构设计与性能试验[J].农业机械学报, 2014,45(11):88-96.

[49] 李连豪, 汪春, 张伟. 基于水稻秸秆制备植质钵育秧盘研究[J].农机化研究,2014,36(4):150-155.

[50] 李丽霞,纪文义,陈海涛,等. 大豆秸秆纤维制造可降解地膜工艺参数优化[J].农业工程学报,2013,29(14):220-226.

[51] 陈海涛, 明向兰, 刘 爽,等. 废旧棉与水稻秸秆纤维混合地膜制造工艺参数优化[J].农业工程学报,2015,31(13):292-300.

[52] 胡传琪, 冮洁, 陈静慧, 等. 以秸秆为基料富锌栽培滑菇的纤维素酶和漆酶的变化规律[J].食品与发酵工业,2015(4):121-124.

Comprehensive Utilization and Sustainable Development of Agriculture Straw

Li Hailiang, Wang Chun, Sun Haitian, Yan Xiaoli, Liang Qi

(Heilongjiang Bayi Agricultural University, Daqing 163319, China)

Agriculture straw is a kind of valuable biomass resources, the straw resources are rich and potential is large. Straw utilization value was analyzed in the paper, the utilize situation, amount, and distribution were introduced, technical characteristics and application status are expounded from the perspective of the following five: energy regeneration, feedstuffs, fertilizer, raw material and basic material. To realize the comprehensive utilization of agriculture straw, is of great significance for promoting the sustainable development of agriculture.

agriculture straw; comprehensive utilization; industrialization; sustainable development

2016-06-26

“十二五”国家科技支撑计划项目(2014BAD06B00);黑龙江省农垦总局项目(HNKXIV-10-04a)

李海亮(1987-),男,黑龙江大庆人,博士,(E-mail)10176 77002@qq.com。

汪 春(1963-),男,黑龙江延寿人,教授,博士生导师。

S38

A

1003-188X(2017)08-0256-07