法治视野下农村环境现状调查与保护对策

——基于湘中地区9个行政村的实证研究

彭中遥,邓嘉詠

(武汉大学 法学院/国家司法文明协同创新中心,湖北 武汉 430072)

法治视野下农村环境现状调查与保护对策

——基于湘中地区9个行政村的实证研究

彭中遥,邓嘉詠

(武汉大学 法学院/国家司法文明协同创新中心,湖北 武汉 430072)

本研究选取湘中地区9个行政村为研究对象,从立法、执法、司法和守法四个方面对农村环境保护问题进行研究。农村环境保护立法疲软无力,缺乏统一的基本法规范,而且有法律规定欠缺针对性,难以为农村环境保护提供明确的执法依据;农村环境保护执法漏洞诸多,主要体现为执法体制不顺、执法部门职能交叉不清;农村环境保护司法状况亦不容乐观,一方面是村民的权利保护意识较弱,有关维权的诉讼较少,另一方面是环境公益诉讼制度存在不完善之处,导致大多环境侵权案件无法进入诉讼程序;村民的环保法治意识不高,导致其守法积极性较低。在法治视野下,农村环境保护的立法、执法、司法和守法亟待完善,以实现美丽乡村建设的愿景。

农村环境保护;法治建设;湘中地区;实证研究

近年来,中共中央和国务院日益重视农村环境保护工作。2008年《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出“城乡一体化建设,统筹城乡生态环境保护”[1]。2013年,习近平总书记提出,“只有实行最严格的制度、最严密的法治,才能为生态文明建设提供可靠保障”[2]。党的十八大报告进一步明确生态文明建设的重要地位。在“城乡同治”和“生态文明建设”被置于突出地位的大背景下,农村环境保护问题更加引人关注,并成为推进城乡一体化建设和生态文明建设的重要议题。此外,2014年新修订的《环境保护法》针对农村环境问题作出了强化性规定,其中第33条、第49-51条等法条是加强农村环境保护的重要体现。2017年的中央一号文件(《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》)明确提出,“促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求,向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变”[3],并对农村环境问题治理、农业生态保护和修复问题作出进一步强调。可以发现,当前农村环境问题已置于国家治理的突出位置。在法治国家和美丽中国的时代背景下,农村环境治理究竟存在何种法治困境,又该如何打破这些困境,以推动农村环境保护工作的开展?本文选取湖南省中部地区9个典型行政村为调查样本,分别从立法、执法、司法和守法四个方面去探析我国农村环境保护存在的法律问题,试图在实证调研的基础上,深入剖析农村环境保护法治建设陷入困境的具体表现及其成因,寻求破解此种困境的最佳路径。

一、研究设计

本研究所选的9个样本村位于我国湖南省中部,在行政区划上分别归属于长沙市浏阳市、长沙市宁乡县和株洲市攸县。其中,选取了浏阳金塘村、宁乡关山村和攸县新联村3个全国典型“环保村”及其周边的6个环境相对较差村作为样本村,以进行对比研究。通过实地观察、深度访谈、问卷调查等方法,获取第一手资料,并在此基础上对其进行数据统计和理论分析。

本研究共涉及39个指标,其中5个指标描述样本基本情况,16个指标描述环境污染状况及影响因素,18个指标描述农村环境保护法治建设情况,包括立法、执法、司法、守法四个方面。以政府环保行为、村民环保行为、法治建设为自变量,以环境问题为因变量,同时将环境问题分为生态破坏、农业污染、工业污染、生活垃圾污染等四个方面(详见图1)。

图1 自变量与因变量关系图

2016年,笔者所在调研团队采取非概率偶遇抽样方法向9个样本村发放“农村环境状况调查问卷”600份,回收问卷567份,其中有效问卷485份(详见表1)。由于问卷调查采取的是非概率抽样,统计结果不能推论整体,但可以大致反映整体的特征。与此同时,笔者专门走访了9个行政村的主要负责人和部分村民,收集了一些访谈资料,以验证研究结论的有效性。

表1 样本人员基本情况表

二、湘中地区农村环境保护的法治现状

在进行问卷调查时,笔者主要选取农村环境保护法治宣传和法治措施的实施状况两项指标,以大致评估湘中地区农村环境保护法治建设的基本情况。从调查结果来看(表2),法治建设程度的得分为2.31,此项数值可以说明当前湘中地区农村环境保护法治建设水准偏低。

表2 农村环境保护法治建设程度描述性统计

在法治国家中,大多问题都可归结为法律问题。基于法律上的强制性,法律手段具有其他手段所无法比拟的优势,法律制度往往是矛盾的终局性解决机制[4]。本文认为,通过建立一个体系完善、内容丰富、配套机制健全的农村环境保护法律制度有助于农村环境问题的妥善解决。近年来,由于历史、经济和文化等诸多原因,湘中地区农村环境保护的法治建设状况处于较低水平。虽然湖南省出台了《湖南省农业环境保护条例》(2003)、《湖南省农村可再生能源条例》(2005)和《湖南省环境保护条例》(2013)等地方性法规,这一系列法规的出台对全省农村环境保护事业的发展起到了一定推动作用。但是,这类立法规范中并没有直接涉及农村环境保护的条款,更未形成专门针对农村环境保护的规范体系。此外,湖南省农村地区的大多环保执法部门也缺乏配套的实施细则,人为干扰环境保护执法的现象时有发生。由此可见,当前湘中地区农村环境保护事业的立法难以实现、执法举步维艰、司法遥不可及。笔者以为,法治落后之僵局正是导致农村环境问题日益恶化的症结所在。可以说,湘中地区农村环境保护法治建设的滞后已经成为美丽乡村建设的“软肋”。具体而言,主要体现为农村环境保护立法不健全、执法不完善、诉讼存在缺陷和广大村民守法意识淡薄四个方面。

(一)农村环境保护立法:疲软无力

表3是关于湘中地区农村环境保护立法的统计情况,从下表中可见,其立法汇总值仅为2.3,远低于标准值。此外,最低值出现在立法工作的总体情况上,这表明湘中地区农村环境保护立法工作存在大量问题。

表3 农村环境保护立法情况的描述性统计

我国农村环境保护立法的不健全主要体现在以下三个方面:一是农村环境保护存在立法缺位。目前,我国现行法中没有一部专门针对农村环境保护的基本法,而且2014年新修订的《环境保护法》对农村环境保护仅有简单涉及,缺乏有针对性的规定。二是现有的涉及到农村环境保护的法律法规较少。例如,现行的法律法规缺乏对化肥污染、农药污染、农膜污染等方面的规定,无法应对农村现代化进程中的新型环境问题。三是现有的与农村环境保护有关的法律法规的操作性和适用性不强。现有的涉及农村环境保护的法律规范中,多以一些原则性法律规定为主,缺乏可操作性,难于为农村环境问题的解决提供明确的法律指南。

(二)农村环境保护执法:多有漏洞

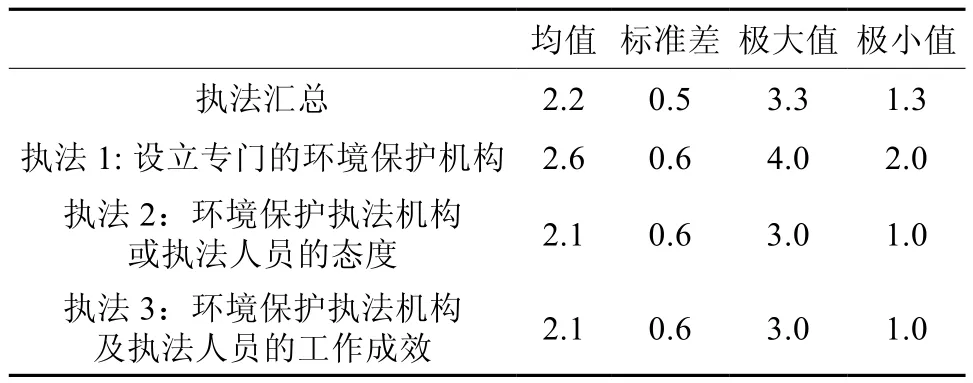

表4是湘中地区农村环境保护执法的统计分析情况,从下表可知,其执法汇总值仅为2.2,最低值出现在环境保护执法机构及执法人员的工作态度及成效上,这说明我国亟需通过健全执法机构、加强执法人员的培训力度等措施,以突破农村环境问题的实践僵局。

表4 农村环境保护执法情况的描述性统计

总体而言,我国农村环境保护执法主要存在以下几个方面的问题:一是农村环境保护执法体制不顺畅。我国在环境保护领域实行的是统管与分管相结合的多部门、分层次执法体制,而这种管理体制就为实践中的环境执法工作埋下了隐患。主要体现为以各级人民政府为主的环境保护行政主管部门与其他部门之间的分工不明确,导致环境管理职权的多元性,进而造成农村环境保护执法工作较难开展。二是农村环境保护执法机构建设不到位。在实地调研中,笔者发现,大多乡镇并没有设立环境保护机构或者组织,农村地区的环境监测工作基本上处于缺位状态,环境管理经费的使用情况稍显混乱,执法机构建设之缺位加大了农村环境治理的难度。三是农村环境保护执法主体的力量薄弱。在实际执法中,会出现一些乡镇的环境保护机构变身为当地行政机关的附属机构,导致各部门间各自为政、相互推诿,出现环保执法不力的现象。此外,在农村环境保护的实践中,诸多法律法规出现以政策灵活性取代其强制性和稳定性之窘境,这些给我国农村环境保护法治建设增设了较大障碍。

(三)农村环境保护司法:救济乏力

表5是关于湘中地区农村环境保护司法状况的描述性统计,其中诉讼汇总得分仅为2分,远低于前述立法和执法均值,其中有关“设立环境司法专门化机构”、“环境司法部门的评价”得分均低于2分,凸显了环境司法在农村环境保护工作中的乏力局面。

表5 农村环境诉讼情况的描述性统计

当前,我国有关环境诉讼主要有如下两种:一是因环境污染侵权而提起的诉讼,它具体是指环境污染受害者为维护自己的私益而向法院提起的诉讼;二是因环境权遭受损害而提起的诉讼,它是指公民因为环境污染损害社会公共利益而行使公益诉权。然而,在现实生活中,鉴于大多村民法律意识不强、维权成本过高、侵权人与被侵权人之间经济实力差距较大等因素,由村民提起环境民事诉讼的情况较为少见。我国《民事诉讼法》(2012)第55条明确规定,“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼”,但是该条款并未将公民个人纳入到提起公益诉讼的主体范围内。此外,我国由公益组织提起的对政府和污染企业的诉讼大多处于胜算较低的尴尬处境,由于村民的环保意识与法律维权意识较为薄弱,由村民自身提起环境公益诉讼颇为困难。需要正视的是,纵观法治较为健全的国家,大多赋予公民个人提起公益诉讼的权利,这对社会公共利益的维护能起到举足轻重的作用。因此,完善我国的环境公益诉讼制度成为破解农村环境问题的一项有力的司法举措。

(四)农村环境保护守法:意识淡薄

表6是关于湘中地区村民守法意识的统计分析情况,从下表可知,村民守法意识的汇总得分为2.6分,稍高于前述几项数值。其中,法律知识宣传活动的评分最高,反映出当前湘中地区村民对环保知识培训的参与度较高。但是,村民对农村环境保护相关法律条文掌握情况的评分仅为2.1,此项数值表明村民对法律知识的了解程度不足,也间接说明广大村民的环境保护守法意识有待提升。

表6 村民守法意识程度的描述性统计

具体而言,村民环境保护法律意识淡薄主要体现在以下方面:一是村干部的环境保护意识较差。在调研过程中,笔者听到有村民反映,部分村干部对随意焚烧垃圾、乱砍滥伐林木的行为熟视无睹。众所周知,村干部对行政村的环境保护会起到主导作用,其较差的环保意识将直接影响到相关村落环境保护工作的有效开展。二是村民对环境污染与生态破坏的认识不足。通过与村民的访谈可知,对大多村民来说,他们较为看重有形的经济利益,对潜在环境污染的危害往往认识不足。在他们看来,环境污染和生态破坏不会实质上影响到他们的生活,环境好坏是政府部门需负责的事,而村民并不需要过多的参与到环境保护活动中。三是村民维权意识的缺乏。在实地考察中,笔者了解到,基本没有村民就村里饮用水变色、垃圾堆积发臭等常见的污染问题进行维权。此外,环境污染还具有潜伏性和复杂性等特点,在企业污染环境的初期,村民可能并不知晓或者虽然知晓却由于自身没有受到实质损害而并未及时维权。通过上述分析可知,个别村干部较差的环保理念和部分村民淡薄的环保意识也是导致农村环境问题不断恶化的原因之一。

三、完善农村环境保护法治建设的对策

(一)健全农村环境保护立法体系,形成制度性保障

古人常言“小智理事、大智用人、睿智立法”。由此可见,立法是保护农村环境的基础性工作。农村环境保护立法体系的健全,有助于农村环境保护做到有法可依、执法必严、违法必究,进而形成制度上的保障。

1.将环境权写入《宪法》是生态文明建设和保障基本人权的重要屏障

近年来,环境权是否应当入宪的议题引起了学界的热议,但当前尚无统一定论。笔者以为,环境权应当写入我国《宪法》,此举既是我国生态文明建设的必然选择,亦是我国农村环境保护的有力举措。笔者认为,将环境权写入《宪法》的理由主要有如下几点:一是环境问题的紧迫性。目前,与我国经济迅速增长形成鲜明对比的是,环境污染和生态破坏事件的频发。水土流失、大气污染等环境污染事故更是预示着我国加强环境保护的紧迫性。二是环境保护的现实性。虽然我国《宪法》尚未规定环境权,但某些地方性环境立法已有关于环境权的原则性规定,这些地方立法实践体现了环境权入宪的实践价值。三是符合世界发展趋势。将环境权写入《宪法》,将其作为基本人权的方式予以保护是世界发展的潮流。目前,将环境权入宪的国家已达57个[5],这些国家分布在各大洲。在《宪法》上确立公民的环境权,是对人权的最有力保障,这对健全我国环境保护法律体系,完善农村环境保护法律制度具有重大意义。

2.农村环境立法需在国家层面与地方层面形成完整、统一的体系

就国家层面而言,应当尽快制定一部统一、完善的农村环境保护法律,对农村生态环境的保护作出顶层设计。国家层面的农村环境保护法应具有统领和指导地方立法的作用,它必须定位准确、逻辑结构清晰、调整范围明确、权利义务统一、监管体制得当、责任制度与救济制度完善。此外,在进行农村环境保护立法时,必须吸收国内相关立法实践的成果。我国的环境保护立法、执法和司法走过了30余年,积累了相当丰富的经验,农村环境立法的过程中应当总结实践过程中的成功经验、汲取失败教训,避免闭门造车。就地方层面而言,环境保护的地方性立法应当作为环境法治建设的基础性工作,需要根据新农村建设的总体要求,结合各地实际情况,突出地方立法特色,构建适合各地实际情况的农村环境保护法律体系。总之,立法要能够充分反映本地区的具体情况,针对本地需要解决国家层面环境立法尚未有所规定的突出事项。同时,要避免照搬照抄上位法的规定,对上位法中规定不明确之处,需要在立法中予以细化。

3.农村环境立法需要公众的有序参与

农村环境保护的过程需要贯彻公众参与原则,农村环境保护立法的过程更需将公众参与落到实处。在“参与型”社会不断发展的今天,立法的科学性、民主性离不开公众的智识贡献。公众参与农村环境立法,一方面能够提高公众的主体意识,增强其参与环境保护的积极性,另一方面则能加强农村环境法律的有效性与执行性,减少执法阻力。但是现阶段,由于公共行政体制中“话语—权力”的垄断性结构、公众参与能力建设薄弱、程序不完善等因素导致公众参与热情严重受挫,农村环境保护立法的公众参与热情需通过外力推进。只有在国家层面和地方层面的农村环境保护立法都广开言路、有效吸收公众建议的情况下,农村环境保护立法才能实现立法效果的最优化。

(二)完善农村环境保护执法体系,确保法律实施效果落地

在现实生活中,法律规则时常会膨胀,企图通过“规则之治”实现社会生活的有序性和安定性。然而,这些法律规则却在实践中遭遇不同程度的执行乏力,有时甚至会陷入形同虚设之窘境。只有规则表达和规则实践达到和谐统一,才能真正实现法律实施之最佳功效。当前,我国农村环境保护的执法已陷入困境,而此种困境主要源于行政机关的自身因素。面对农村环境保护的执法困境,本研究认为,可以从如下几个方面寻求破解困境的可行性方案。

1.转变政府职能,理顺执法体制

在经济、政治、文化、社会和生态“五位一体”的发展中,政府的作用至关重要。政府不再是“守夜人”,而应该是一个积极的行动者,在环境保护的过程中尤应如此。然而,政府部门受到单纯追求GDP增长观念的影响,长期忽视农村的生态文明建设。政府在生态文明建设和美丽乡村建设中的缺位,导致城乡环境正义无法得到实现。其实,环境正义包括代内正义和代际正义,代内正义是指同时代的人之间能够公平地享有环境资源,一部分人的生存和发展不能以牺牲另一部分人的生存和发展为代价,其中“区域间环境正义是代内正义的典范”[6]。城乡一体化发展要求政府牢牢把握住“五位一体”的内涵。但是,调研数据显示,政府部门存在片面追求GDP、轻视农村环境保护工作的问题。因此,政府在农村环境保护的缺位急需填补,政府需要转变其职能,履行其生态环境治理之职能。在生态环境治理中,政府的角色应定位为“管制性公共物品的重要提供者”、“公众与企业合作参与环境治理的倡导者”和“环境管理地方化及区域合作的积极推行者”[7],政府的生态环境治理职能要求政府在统筹城乡发展时,不能以牺牲农村发展为代价,在发展农村经济时不能以牺牲农村环境为代价。在城乡环境保护建设的过程中,政府应秉持“理性、人本、自由”的基本理念,坚持“整体推进、科学构建、多元参与”的基本原则,努力实现城乡居民权利平等,以及形成农村环境保护的保障制度[8]。在转变政府职能,牢固树立科学的环境治理观念,理顺政府自身的执法体制,明确各部门负责的环境职能,减少扯皮现象。考虑到我国地域辽阔、各地差异较大,目前推行的省级以下环保机构监测监察执法垂直管理制度是种有效的尝试,此举可以减少因统管与分管体制所带来的政令不通、职责不明和责任不清[9],充分实现权力整合和执法通畅。

2.引入奖惩机制,实现权责统一

将环境保护考核制度引入村镇领导的政绩考核标准中,使之成为考核领导政绩的内容之一,将各村镇的“一把手”作为直接责任人,层层落实下去,形成强有力的执法程序机制。具体而言,可以对环境治理工作成绩突出的村镇领导予以表扬,激发他们的工作干劲;对于连续数次督查不合格的所在村镇的领导干部,建议可以引入环境行政约谈机制,对于连续三次督查不合格的村镇领导干部,可以先给予警告等适当行政处分,若处分后还存在两次以上督查不合格的情况,则启动约谈机制,由上级领导进行约谈,并提出整改要求,情况严重时再追究其行政责任。通过此种环境监管方式,不仅能深入环境督查制度,而且能增强基层组织和基层干部的执行力,增强基层干部的责任心。

3.依需增设环境执法机构,增强环保执法能力建设

在实地调研中,笔者发现,部分乡镇缺乏相应的环境行政机构,而且存在执法人员短缺、执法能力薄弱的情况。解决此类问题的一个有效路径是加大资金投入力度,以确保执法的物质及经费保障。投入的资金可以用于设立环境保护执法机构、完善环境执法编制以及增加执法人员的数量。此外,需要加强环境执法的硬件设施。调研结果显示,农村环境监测工作稍显不足,这是技术欠缺与设备不足所导致的结果。因此,可以通过举行相应的培训,定期对执法人员的环保意识、法治意识和业务技能等方面进行夯实提高,以提升其执法的知识水平和业务能力。

(三)深化农村环境司法渠道,增强司法力度

罗马法谚云“有权利,即有救济”,又云“法律恒须规定救济”。司法作为权利保障的最后一道屏障,它是社会的安全阀与减压器。然而,当前我国司法对公民环境权的救济乏力,司法力度亟待增加。“环境司法改革是生态文明建设的推动力”[10],环境司法作为农村环境治理重要的一环需要认真对待。具体而言,可以从以下几个方面作出努力。

1.有效运转环境法庭,拓展司法功能

环境纠纷可能涉及民事、行政和刑事三个领域,具有利益冲突多元化、诉讼关系复杂的特征,由此往往会出现环境案件审判体制不顺畅的情形。2010年,最高人民法院印发《关于为加快经济发展方式转变提供司法保障和服务的若干意见》明确规定:“在环境保护纠纷案件数量较多的法院可以设立环保法庭,实行环境保护案件专业化审判,提高环境保护司法水平,”国家在稳步推进环境司法专门化之路。但在调查中,笔者发现,大多村民对司法机构的评价很低。可见,环境司法专门化并没有实现其预期的效果。环境法庭成立以来,遭遇了庭多案少、法官司法能力不足等尴尬。设立环境法庭,实行环境司法专门化是一种趋势,但如何有效运转环境法庭,拓展司法功能,真正实现环境司法救济仍任重道远。有效运转环境法庭,一是要提高法官的环境司法能力,引入具有环境科学背景知识、从业经历的人员进入法官队伍或是对现有法官进行环境知识的培训;二是利用法院外资源,引入专业的技术人才辅助案件审理,这些人员可包括行政技术人员、环境生态研究员等等,他们无须常驻于法院,只需在需要的时候进行辅助;三是要完善环境法庭的程序性机制,以适当降低环境案件进入法院的门槛。

2.完善环境公益诉讼制度,增强救济可能性

就环境公益诉讼而言,我国现阶段主要存在环境民事公益诉讼和环境行政公益诉讼两种形式。尽管前者已在《民事诉讼法》(2012)的第55条进行了初步规定,但该条文并未将公民个人纳入提起环境民事公益诉讼的适格原告,这大大限制了该制度适用的可能性;后者在实践中一直存在,而且《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》(2015)明确规定检察机关可以提起行政公益诉讼,但是环境行政公益诉讼仍缺乏明确的制度保障,其诉讼主体和诉讼范围等各项内容之规定依旧模糊不清,缺乏可操作性。环境公益诉讼制度的完善,有助于督促和加强行政执法,预防生态环境损害,追究相关人员的法律责任,引导公众参与环境保护。具体而言,环境民事公益诉讼能够通过适格的公民、社会组织积极地参与到环境保护中,实现环境生态的保护,严惩环境污染人员,可谓是平等主体之间的较量。而环境行政公益诉讼中,被告恒为行政机关,对行政机关在环境保护中的违法行为进行起诉,无疑是警醒行政机关依法行政的一剂良药。环境行政公益诉讼相对环境民事诉讼而言,其更具有客观诉讼的意义[11],能够更好地监督行政,维护生态环境中的良好秩序。综上所述,无论是环境民事公益诉讼,还是环境行政公益诉讼,它们的原告资格问题、诉讼管辖权、诉的利益、举证责任、损害赔偿责任等各方面都仍需进一步明确与完善,为农村环境保护提供具体可行的司法支撑。

(四)提高村民的环保法治意识,促使其观念转变

生态文明建设与经济文明建设是相辅相成的二者,要想方设法让村民们树立环境权利意识、义务意识和责任意识,在享受环境资源的同时,也要让其明晰通过环境污染和生态破坏换取经济增长的举措不仅是杀鸡取卵、竭泽而渔的行为,更是违反法律需要受到制裁的行为。只有提高村民的环保法治意识,实现其观念转变,才能确保法律的有效实施,在其享受环境权利的同时,又切实地履行保护环境的义务。具体而言,提高村民环保法治意识可以从以下两方面着手。

1.加强环境普法队伍建设

对村民进行环境保护普法教育是一个综合而系统的工程,普法队伍建设需要全社会的参与。首先,环保行政机关可以积极发动社会公众力量,建议可以通过在校大学生所开展的“三下乡”活动,形成一支综合素质较高的普法队伍,帮助村民树立环保观念。其次,村委会等基层组织可以自行开展环境保护法治教育工作。在笔者所调研的浏阳金塘村,当地村委创办了湖南省第一家村民环保学校,该校聘请了有关农村环保教授、农村环保专利技术持有人等专家,针对村民在生态建设遇到的困难和问题,通过组织集中授课,深入农户专题辅导,组织村民分组讨论等形式,宣传环保知识,传播生态理论。普法教育内外结合的建设方式不仅提高了村民的环境保护意识,也弱化了农村环境执法过程中的阻力,这对增强村民的环保意识具有重大的意义。

2.密切联系民众利益,以案说法

生产力往往是农村民众关注的首要事项,在普法的时候必须密切联系群众利益,否则只会脱离群众,无法吸引群众注意力。农村中的土地流转、生态红线、种植养殖等等均是既涉及生产力,又与环境资源利用息息相关的。在普法的过程中,要坚定地站在村民的利益角度思考问题,以相关的案例去解释法律和普及法律,这样才能事半功倍,实现普法效能。

[1]人民网.中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决 定 [EB/OL].http://www.gov.cn/test/2008-10/31/content_1136796.htm,2008-10-20.

[2]光明网.最严格的制度最严密的法治——学习习近平总书记关于生态文明建设的重要论述[EB/OL].http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2013-12/02/nw.D110000gmrb_20131202_2-02.htm,2013-12-2.

[3]人民网.2017年中央一号文件公布 提出深入推进农业供给侧结构性改革[EB/OL].http://politics.people.com.cn/n1/2017/0205/c1001-29059195.html,2017-2-5.

[4]彭中遥.环境污染强制责任保险有关问题及法治策略[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2017,18(3):98-104.

[5]王树义.环境法基本理论研究[M].北京:科学出版社,2012:150.

[6]李兴平.环境正义理念下的西部地区生态建设补偿机制的完善[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2016,10(3):1-7.

[7]肖建华,彭芬兰.试论生态环境治理中政府的角色定位[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2007,1(2):10-13.

[8]晋 海.我国城乡环保一体化的制度构建:理念、原则与路径[J].中国人口·资源与环境,2009,19(6):165-169.

[9]李爱年,刘 翱.环境执法生态化:生态文明建设的执法机制创新[J].湖南师范大学社会科学学报,2016,45(3):80-88.

[10]王树义.论生态文明建设与环境司法改革[J].中国法学,2014(3):55-71.

[11]林莉红,马立群.作为客观诉讼的行政公益诉讼[J].行政法学研究 ,2011(4):3-15,144.

Status Survey and Protection Measures for Rural Environment under the Perspective of Law——Based on Empirical Research among 9 Villages in Central Region of Hunan Province

PENG Zhongyao,DENG Jiayong

(School of Law,Collaborative Innovation Center of Judicial Civilization,Wuhan University,Wuhan 430072,Hubei,China)

This empirical research selected 9 typical administrative villages in Hunan province as research objects.In terms of the situation of legislation,enforcement of law,justice and obedience of law,the research was done in these villages.The study fi nds out that in the villages,the legislation is ineffective for lacking pertinence.Meanwhile,lacking the basic rural environment protection law makes the situation worse.As a result,administrative agencies cannot fi nd accurate legal basis when they perform.On the other hand,the enforcement of law has many defects since the powers and functions of the administrative agencies are not very clear.The justice in protecting the rural environment is not good as expected for two reasons,the fi rst reason is that the awareness of rights protection of the residents in villages is at low level; the second reason is that public interest litigation system has defects making many environmental cases being kept outside the door of court.Moreover,the legal awareness of residents in villages is not enough so that many of them do not obey the law.In order to achieve the goal of ecological civilization construction,improvement should be made in legislation,enforcement of law,justice and obedience of law of the rural environmental protection.

rural environmental protection; the rule of law; central region of Hunan Province; the empirical research

F592.0

A

1673-9272(2017)04-0047-07

10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.04.009 http://qks.csuft.edu.cn

2017-06-04

国家“2011计划”司法文明协同创新中心资助项目(教技函2013[26]);司法部一般项目“生态文明建设法治保障体系研究”(14SFB20044)。

彭中遥,博士研究生;E-mail:429855622@qq.com。

彭中遥,邓嘉詠.法治视野下农村环境现状调查与保护对策——基于湘中地区9个行政村的实证研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,11(4):47-53.

[本文编校:徐保风]