乡村复合生态系统良性循环机制与管理方法探讨

谢 方,徐志文

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

乡村复合生态系统良性循环机制与管理方法探讨

谢 方,徐志文

(铜陵学院,安徽 铜陵 244000)

乡村是一个容自然、社会、经济为一体的复合生态系统。自然即生存生活环境,属于客观物质层面;社会由人类认知和行为构成,属于主观意识层面;经济则是人与自然交互的方式,属于主客观交叉层面。三个子系统相生相克、相辅相成。由此看来,乡村建设必然要遵循系统间的耦合关系及系统要素的循环规律,否则美丽乡村建设只能是华而不实,缺乏持久的内生驱动力。在对乡村复合生态系统内部关系解构与梳理的基础上,从物质、能量、信息三方面来解读该系统的良性循环机制,建立区域生态系统管理原则,继而探讨行为意识、人居环境、乡村产业三个层面的系统生态管理方法,最终形成乡村建设的战略思考。

乡村;复合生态系统;良性循环;生态管理

围绕“乡村建设”主题的探讨与实践由来已久,可以追溯到民国时期。作为一个历史概念,“乡村建设”孕育于二十世纪初叶危机深重的中国社会。作为一个现代概念,“乡村建设”是在新型城镇化背景下,以农村为入手,探索城乡一体化发展,同时凸显乡村特色的社会建设改良方式。中国共产党第十六届五中全会提出建设社会主义新农村的重大历史任务时同时提出“美丽乡村”的概念,在2013年中央一号文件中,第一次提出要建设“美丽乡村”的奋斗目标。在这一目标的指引下全国各省、市、地区如火如荼地建设美丽的乡村家园,通过成立各级美丽乡村建设工作组、建设办,设立和评选示范村、中心村,进行统一和重点规划等方式紧锣密鼓地安排和执行着美丽乡村建设的任务。历时三年的乡村建设工作取得了一定的成效,但一些问题和障碍值得我们深入思考和分析,比如:乡村环境的整治仅是建造一个个垃圾集中站那么容易吗?乡村生活布局仅是建造一排排整齐划一的楼层房屋那么简单吗?乡村文化的重塑仅是描绘一面面漂亮的文化墙那么便易吗?乡村经济的发展仅是靠单一产业就能支撑和持续下去的吗?笔者认为,“农村穷苦、农村凋敝、土地荒芜、文化衰弱”等一系列乡村问题的根源其实是乡村复合生态系统的失衡,具体表现为生态环境的恶化、资源危机的加重、人类行为的堕落、政策制度的短效等。因此要想让乡村真正变得“美丽”并“永远美丽”下去,就必须以乡村区域为尺度,以综合的视角,系统研究该区域内自然、经济、社会复合生态系统良性循环规律和机制;研究开放环境条件下,区域内经济、文化、自然和社会资源的聚集效应以及空间结构的优化;探索集环境、经济、社会效益为一体的管理模式,并将这一管理模式有效地推而广之,让广阔的乡村腹地都能够获得实效发展。

一、乡村复合生态系统内部关系解构

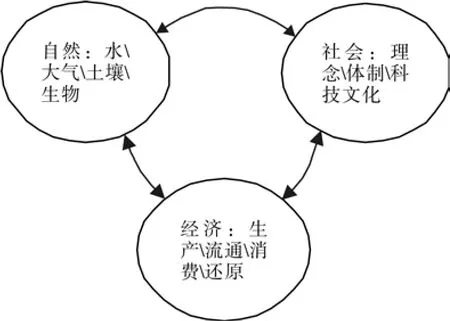

从根本上讲,“乡村”是一个开放的区域和社会,是一个以生活在此的居民行为为主导的,以自然环境为依托,以经济要素流动为命脉,以文化精神为积淀的自然、经济、社会为一体的复合生态系统。正如王如松院士所认为的:这个复合生态系统中包含着三个子系统,分别是自然子系统、经济子系统、社会子系统。[1]自然子系统是由水资源、土壤与地貌、大气与能量、生物、矿物资源及其间的相互关系来构成的人类赖以生存、繁衍的生活环境;经济子系统是由人类自主能动地为自身的生活与发展进行的自然资源的合理利用,通过生产、流通、消费、还原和调控活动完成自身与自然物质的交互与共生;社会子系统是由人的价值理念、政策制度、科技教育、文化精神构成。它属于意识层面,正是这种意识决定了人类与自然交互的方式与频次,即如何生产、流通、消费、还原与调控。如果意识顺应了自然规律,那么就会出现和谐共生的景象。如果意识违背了自然规律,那么就会出现失调退化、相互扼制的局面。这三个子系统之间的关系可以解构为相生相克、相辅相成,即自然提供了人类与其交互的资源,经济践行了自然与人类的交互方式,社会汲取了自然系统的规律,创造了经济行为方式(见图1)。三者之间若能在时间、空间、数量、结构和秩序等方面形成生态耦合关系,就必然能够让乡村这一复合生态系统得到演替和持续发展。

图1 乡村复合生态系统内部结构关系

“生态宜居、兴业富民、文明和谐”字面上是从生活环境、生活状态、生活意义三个方面来解读美丽乡村建设的目标。但从深层次讲,这三个方面之间究竟是一种什么样的关系需要我们进一步厘清。笔者认为,生活环境、生活状态、生活意义并不是相互独立、完全割裂的,也不是层级递进、逐步达成的。环境源于自然,状态源于人与自然交互的方式即经济,意义源于意识即对自然规律的认知也就是社会。这是一个完整且开放的自然、经济、社会复合生态系统,各子系统内部的有序状态及系统间的结构功能整合最终决定了乡村复合生态系统的平衡与发展,演替与升级,“村庄美、生活美、乡风美”的和谐景象才能最终展现。任何对美丽乡村建设目标的割裂认知和解读都只会形成短期化和无效化的建设指导思想及方案。

从美丽乡村建设的实践观察中不难发现,环境改造成为了美丽乡村建设的切入点,或者说是第一步骤。比如:村容村貌清洁、路灯亮化、道路硬化、旧房改造等。也就是说,生活环境被认知为美丽乡村建设的第一个目标,亦或是环境的整治是在政府的主导下被独立和割裂进行的。这就导致了一种现象,即乡村的美丽只有容颜的美丽,却没有内在的精气神,只会给人耳目一新的感觉,却没有发展的内驱力。那么这种美丽又如何能持续下去呢?笔者认为,解决这一问题的思路只能是在乡村复合生态系统平衡与发展的整体战略目标的指引下,从对自然系统内在结构及秩序的认知入手,提升社会价值理念,创新管理制度,规范乡村居民的主导行为,对生产、流通、消费、还原等人与自然的交互方式进行合理科学调控,在此基础上通盘考虑各子系统之间的关系,对其进行功能整合,使其更加和谐有序,最终实现乡村环境、乡村居民、乡村经济、乡村社会的可持续发展。

二、乡村复合生态系统良性循环机制分析

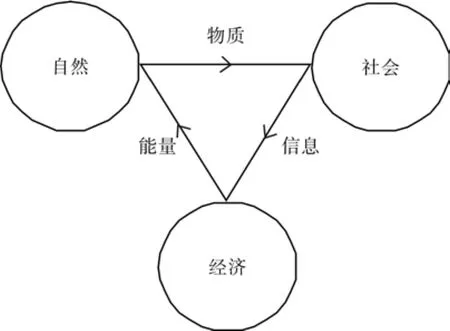

依赖系统内部生物与环境本身的自我调节而维持其平衡与发展的纯生态系统已极为少见,更多的是受人类社会经济活动影响或强烈干预的复合生态系统,乡村系统就是其一。乡村是一个复合系统的概念,包含了基础性的自然子系统,乡村居民的意识和行为架构的社会子系统,以及两者进行交互的生产、流通、消费与还原的经济子系统。复合生态系统的本质特征是循环性,即在系统中物质能量形成闭合或非闭合的循环,实现物质和能量多梯次利用,以及信息的有效传递,建立物质能量输入减量化、废弃物再利用、资源再循环的生产生态链[1]。那么物质循环、能量循环、信息循环也就成为了乡村复合生态系统良性发展的动态演变规律。(见图2)

图2 乡村复合生态系统良性循环

(一)乡村复合生态系统的物质循环

物质循环就是各种物质元素在大气、水、土壤间和生物间的循环往复的流动和交换。在纯自然生态系统中,食物链和食物网是物质循环的主要途径和方式。在乡村复合生态系统中,一方面由于乡村居民的经济社会活动参与,不仅使自然循环的规模增大,速度加快,而且使物质流的方式和途径发生了重大变化,即在食物链、食物网的基础上增加了产业链和产业群、消费链和消费群。比如:村民利用水资源进行水产养殖、水生经济作物种植;依赖农业资源进行乡村服务业的开办与发展等。另一方面系统的开放性也加大了物质交换的空间尺度。在城乡统筹发展的战略思想下,乡村与城镇共谋发展,物质交换的范围不断扩大,乡村系统内的物质循环更加开放,形成了一个时空尺度更广阔的复合生态系统的物质循环。

在一个更大更开放的乡村复合系统的物质循环中,简单的自然循环物质已经转变成了自然与人工物质相结合的产物。由于乡村居民价值观念、文化素质、科技手段的滞后,加之政策制度的制约,使得在与自然交互即生产、交换、消费、还原的经济活动中不合理地利用了自然物质资源,同时又产生了大量的废弃物。这种与自然交互的行为和方式必然造成物质循环的超负荷或中断,从而引起生态环境的持续恶化。

(二)乡村复合生态系统的能量循环

物质是能量的载体,物质循环的动力是能量。一般说自然界中的太阳能通过绿色植物、食草动物、食肉动物、微生物完成能量的单向且不可逆转的流动。然复合生态系统中能量流动形式是多样并复杂的。在乡村复合生态系统中,由于人类的意识活动的参与,能量的流动就转变为一定条件和范围下的可循环。比如:居民可以通过燃烧秸秆、柴草、树木等传统生物质对能源进行利用;可以利用玉米、木薯、甘蔗、甜高梁等生物质制取液体燃料;可以将农业废弃物通过微生物发酵产生沼气完成对能量的再利用;可以利用多余的能量抽水和蓄水,再以电的形式释放,从而实现能量的储存和转化;还可以将生活垃圾焚烧发电实现废弃物的再利用。这些都是人类创造条件再次利用能量、实现能量循环的方式。

除了太阳能这一主要的能量输入,乡村复合生态系统的能量输入还有矿物能源和人类开发的其它能量。比如依靠矿物燃料用于发动机械使之用于栽培、操作与收割,同时化学肥料、农药等也是另一种能量输入形式。与物质未被人类有效开发和充分利用,造成了废弃物堆积一样,人们在利用能量过程中,如果热能不断逸散于环境中就代表着熵的增加,这意味着系统是一个低效的熵增系统。熵的减少取决于废弃物的削减和再利用,从而减少耗散能量。

(三)乡村复合生态系统的信息循环

在乡村复合生态系统中,作为主导的人类将信息作为一种重要的资源,通过有效地组织和调控,修正和减少信息的误导,充分发挥信息的作用以促进系统的有序。信息产生于人类对自然的认知及与自然的交互行为中。人类对产生的信息进行接收、去伪存真、加工和处理,并依赖可靠信息采取行动,作用和反馈到客体,从而形成一个信息运动的循环轨迹。信息运动也依赖于物质和能量循环,乡村复合生态系统中各子系统间存在着物质能量交换,也就存在着信息的交换。依靠信息的产生与交换,以及人类对信息的反馈、调节与控制,各子系统间才能紧密结合为一个有机整体。

某种意义上讲,人类社会发展的标志就是信息资源的开发和有效利用。在乡村复合生态系统中,开发和有效利用信息资源意味着乡村居民的价值观念、文化素养、科技水平的不断提升,政策制度的日趋合理化,从而使得人们在与自然的交互过程中,一方面扩大物质和能源的作用,提高生产效率,加速物质和能量的循环,另一方面减少交换、消费,还原各环节的物质能量耗散,使各个子系统的联结和运行更加紧密,使这一复合生态系统运行得更为有效。

信息是乡村复合生态系统的调控机制,是其循环功能强化的重要因素。乡村居民是信息运用的主体。合理有效利用信息能够减少复合生态系统的熵值,相反,会增加其熵值。那么扫清信息传递与反馈过程中的障碍,辨别信息的真实可靠性,充分发挥信息运用主体的能动性,才能最终完成乡村复合生态系统的良性循环。在实践中,一方面要加强乡村复合生态系统中各子系统间的、系统外的信息传递与反馈,比如资金、技术、人员、市场信息的获取与交流。另一方面要通过人类主体意识加工和辨别、控制和利用信息,维持和推动系统的运转与发展。比如:通过获取实时观察虫害预警信息,让农户更精准地使用农药,可减少农药化肥残留,提高无机物投入的有效性。

三、乡村复合生态系统管理原则及方法

自然生态系统是生物与环境的关系系统,复合生态系统则是人、生物与环境关系的系统。复合生态系统中的人在与自然交互过程中扮演的是生产者、消费者、调控者三种角色,人的活动对这个系统的结构和功能都产生了重要的影响。复合生态系统管理必然要发挥人的主观能动性,完成三种转变:首先是思维方式的转变,从独立个体人群向系统生态人群转变;其次是生产方式的转变,从价值链式产业向循环生态产业转变;最后是生活方式的转变,从物质文明向生态文明转变。在生态文明建设及美丽乡村建设的背景下,乡村复合生态系统的管理需要从制度改革、技术革新、行为规范入手,耦合自然、社会、经济子系统在时间、空间、数量、结构、序理上的关系,促进物质、能量、信息的高效利用,完成乡村复合生态系统的良性循环,从而最终促进人与生物及环境的共生与发展。在这里,笔者将从原则与方法着手,探讨乡村复合生态系统的调控与管理。

(一)乡村复合生态系统管理原则

综上分析,乡村复合生态系统是由自然、社会、经济三个子系统耦合而成,是通过物质、能量和信息的交互与转换维系着整个系统的良性循环。那么乡村复合生态系统可持续能力的延续就有赖于人类对自身与自然环境生态关系的深刻理解,有赖于人类对自身意识及行为所产生的社会政策制度、经济运行方式的反思与创新,通过合理科学的综合规划及系统管理来提升乡村的生态服务及永续发展。笔者认为在人类发挥主动性,对乡村这一复合生态系统进行管理时,需遵循和坚守区域生态系统管理原则。所谓的区域生态系统管理原则就是要认识到乡村复合生态系统内各子系统间,子系统内部在时间、空间、数量、结构、秩序方面的生态耦合关系。空间尺度上要从点线管理转向重视区域和流域生态系统管理,时间尺度上要重视对中跨度环境间接影响的管理,管理方法上要从表象型转向机理型,应急型转向预防型,消耗型转向效益型[2]。

乡村即是一个区域,在对此复合生态系统的关系、结构、功能及发展进行认知和管理时,需要从时、空、量、构、序范畴上进行把握。时,表现为乡村复合系统在届际、代际和世际时间上的演变与进化,如:地质演化、地理变迁、生物进化、文化传承、乡村建设及经济发展。空,表现在处于一定地域、流域、区域范围内的乡村复合系统内部要素的传递与循环。量,表现在乡村复合系统内部物质、能量、信息交互的速度、密度等量化关系。构,表现在乡村管理制度、乡村产业、乡村自然及人文景观、乡村资源等方面的架构与规划。序,表现在乡村复合生态系统内各要素的竞争与共生性、自生与再生性及其秩序[3]。

(二)乡村复合生态系统管理方法

对于乡村复合生态系统的管理,笔者认为应从行为意识、人居环境、乡村产业三个层面进行。

1.行为意识生态管理

在乡村复合生态系统的三个子系统“自然、社会、经济”中,只有一个能动要素就是人。人的认知决定了其意识与行为,决定了政策制度的产生,决定了理念与文化的传承,进而决定了人与自然的交互行为。同时固化的政策制度与文化理念又势必影响到人的认知系统,进一步影响到人与自然的交互。所以,人类在进行乡村建设的时候,首先必须要对人的行为意识进行生态管理。所谓行为意识生态管理就是要不断地反思由先前认知而制定的政策制度和形成的观念伦理,根据对自然系统新的认知不断修缮政策制度及观念伦理,从而影响和规范人利用、生产、交换、流通资源的行为。

乡村建设的主体是生活在乡村地域内的居民。乡村居民世代生存于此,他们最了解乡村自然,他们的认知不可小觑,他们的理念伦理对建设行为最具有影响力,所以乡村建设的制度方案需要乡村居民有识之士的认可和推广。政府在乡村建设中的主要作用之一是调配有利资源针对乡村各类人士开展教育培训,对其进行行为意识的生态管理。

2.人居环境生态管理

在当代的乡村建设中,首先进行的就是住宅的翻修改造,村内道路的硬化亮化等人工基础设施建设。从优化村民居住出行条件来说,这是无可厚非的。但值得关注的是,在人与自然共轭生存的过程中,必须要平衡自然基础设施和人工基础设施,协调物态环境与心态环境。所以乡村建设要进行人居环境的生态管理。所谓人居环境的生态管理是指在关注水、土壤、能源、矿产、生物多样性等自然环境的基础上,首先保障自然基础设施的维护,其次再从食物、健康、发展和便利的角度考虑人的居住与生存环境,对人工基础设施采取生态化的设计和改造,来维护自然过程和促进生态功能的恢复,从而达到乡村人居环境的实质性改善和与自然的和谐共生[4]。比如:根据水文、气候、植被等来设计乡村的房屋及道路,房屋不必要一定采用混泥土和砖瓦,道路不必要一定采用水泥硬化的方式等。

3.产业生态管理

乡村以农业为主体产业。乡村农业技术管理方法沉淀了几千年,然而却一直在低技术、低效益、低规模、低循环层次上徘徊。王如松等学者认为,只有从农业小循环走向工农商结合的产业大循环,从小农经济管理走向城乡、脑体结合的网络和知识经济管理,从“小桥、流水、人家”的田园社会走向规模化、知识化、现代化的生态社会,中国农村才能实现可持续发展[3]。基于此认知,乡村永续发展还要依赖乡村产业的蓬勃发展。乡村产业不能只有农业,还要有适合乡村发展的其他产业形态,更重要的是不同产业形态间需要形成完备的功能组合。这就需要对乡村产业进行生态管理。所谓产业生态管理就是强调产业链的生态效率和生态效果。生态效率指的是在产业链的每一个环节都要强调资源的合理利用,包括废弃物的循环利用。生态效果指的是研发和生产合理产品,一方面最大限度地满足社会需求,一方面最大限度地降低生态和经济成本。在整个生态产业链条上,始终需要考虑的是原材料的合理使用,工艺流程的优化,流通渠道的畅通,产品生命周期的延长,可循环物质的再次利用,废弃物的科学处置。

在当代的乡村建设中,我们可以看到围绕农业延伸出了乡村农产品加工业、乡村休闲旅游服务业、乡村餐饮服务业、乡村文化产业等多种产业形态,还有集种养植、加工、休闲餐饮、旅游为一体的综合产业形态。比如:安徽省环巢湖乡村旅游就是将当地的自然、社会、经济和文化融合在一起,创新并衍生了乡村综合服务产业链[5]。无论是哪一种或哪几种业态,都必须关注生产、流通、消费、回收、循环能力的提升,真正从环境承载力和要素再生、共生的角度去整合产业间的功能组合。政府在乡村产业生态管理中需要发挥指挥棒的作用,提供科学技术支撑,建立信息系统和咨询网络,出台生态和社会效益标准,强化乡村的生态服务功能,强调人与自然的和谐共生。

四、结论

从理论上分析,乡村无疑是一个包含自然、社会、经济的,通过物质、能量、信息流动完成人类认识自然、与自然交互、形成意识与行为制度并良性循环的复合生态系统。实践中,在对乡村复合生态系统进行调控和管理时,需要农学、经济学、社会学、建筑工程学、生态学等各学科的方法手段的融合,需要将整体系统的平衡与发展放在首位,需要考虑系统内各要素的自生与共生,需要将乡村居民的生存、生活与发展放在系统中来考虑,需要政府的倡导与支持,需要乡村建设主体即乡村居民的意识觉醒与自主规范的行为。

[1]王如松,欧阳志云.社会-经济-自然复合生态系统与可持续发展[J].中国科学院院刊,2012,27(3):337-345,403,404,254.

[2]袁 莉,申 靖.从生态系统管理到复合生态系统管理的演进[J].湖南工业大学学报(社会科学版),2012,17(6):26-30.

[3]王如松.资源、环境与产业转型的复合生态管理[J].系统工程理论与实践,2003,23(2):125-132.

[4]刘启泓,田静峰.基于复合生态系统平衡概念的新农村居住环境规划设计优化的原则及综合评价的探讨——以陕西关中地区农村为例[J].基建管理优化,2015(1):6-14.

[5]方玲梅,李月红,杨 帆,等.美丽乡村建设背景下环巢湖乡村旅游发展路径研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2016,10(6):62-67.

On Rural Complex Ecosystem’s Benign Circulation Mechanism and Management Methods

XIE Fang,XU Zhiwen

(Anhui TongLing College,Tongling 244000,Anhui China)

Village is a complex eco-system of nature,society and economy.Nature is living environment,which belongs to the objective level; society is made up of human cognition and behavior,which belongs to the subjective consciousness; economy is the interaction of people and nature,belonging to the subjective and objective cross aspect.Three systems reinforce each other,complement each other.In view of this,the rural construction must follow the coupling between systems and cycling law of the system elements,otherwise the beautiful countryside-building can only be false,lack of sustained endogenous driving force.With deconstruction and analysis of internal relationship in the complex rural ecosystem,the paper interpreted virtuous circle mechanism of the system and management principles from material,energy and information aspects; furthermore,it explored the ecosystem management approach from consciousness,human settlements and rural industry levels,and finally formed the strategic thinking of rural construction.

the rural; complex eco-system; virtuous circle; eco-management

F320.3

A

1673-9272(2017)01-0047-05

10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.01.009 http://qks.csuft.edu.cn

2017-01-05

安徽省人文社会科学重点项目“安徽省美好乡村复合生态系统构建与控制研究”(sk2016A0931);安徽省社会科学创新发展研究课题“生态文明建设驱动下的安徽省现代农业产业体系构建研究”(2016cx028);安徽省哲学社会科学规划项目“生态文明建设背景下的美好乡村‘安徽样本’开发研究”(AHSKY2016D107)。

谢 方,副教授,博士,E-mail:xiefang9522@aliyun.com。

谢 方,徐志文.乡村复合生态系统良性循环机制与管理方法探讨[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,11(1):47-51.

[本文编校:罗 列]