长沙市城乡结合部土地利用变化特征及其影响因素

江 喆 ,周国华,谭雪兰,2,钟新秀 ,唐志博

(1.湖南师范大学 资源环境与科学学院,长沙 410081;2.湖南农业大学 资源环境学院,长沙410128;3.湖南省长沙市国土资源局 雨花区分局,长沙 410001)

长沙市城乡结合部土地利用变化特征及其影响因素

江 喆1,周国华1,谭雪兰1,2,钟新秀3,唐志博1

(1.湖南师范大学 资源环境与科学学院,长沙 410081;2.湖南农业大学 资源环境学院,长沙410128;3.湖南省长沙市国土资源局 雨花区分局,长沙 410001)

城市发展到一定时期就会产生城乡结合部,城市的不断发展,必然导致土地利用数量、土地利用结构和城乡布局的变化。基于GIS及ENVI技术的支持,对长沙市城乡结合部1991年、2004年及2013年三个时间的TM遥感图像进行解译并分类,从土地利用的数量变化、速度变化、类型变化及空间分布变化等方面分析长沙市城乡结合部的时空格局变化特征,并探讨影响其变化的因素。分析结果显示:1、1991-2013年长沙市城乡结合部土地利用变化较大,且不同类型用地的变化情况有较大差异。具体表现为:耕地面积不断减少,且其所占各地类面积总和的比例也呈现减少趋势,且减少的幅度较大;林地面积持续减少,且其所占各地类面积总和的比例也随之持续减少;建设用地面积持续增加且增加幅度较大,但研究后期增加速度有所放缓,且耕地和林地向建设用地转移较多,城乡结合部土地利用变化明显;水域面积所占比例减小,而未利用地所占比例有所增大。2、影响长沙市城乡结合部的因素归纳为自然因素和人文因素两部分,人文因素又包括体制决定、人口与经济驱动、政府引导、交通牵引、生态建设等五个方面。

城乡结合部;土地利用;变化特征;影响因素;长沙市

城乡结合部是一种新型的城乡过渡区域,它不仅是一个最具潜力和活力的“黄金地带”,也是一个社会风险积累的危险区[1]。它是受城乡两个区域实体的影响,目前,随着经济快速发展和城市化进程加快、农业用地和非农业用地在该区域竞争激烈,再加上缺乏长期、科学合理的土地利用规划,造成该区域土地利用效率较低,土地利用紊乱和无序,土地资源浪费现象突出[2]。

目前,国内外关于城乡结合部方面的研究主要集中在城乡结合部概念体系与地域划分、城乡结合部土地利用变化特征、城乡结合部社会、经济、生态存在的问题以及相应的解决措施等方面。在研究方法上,有定性、定量和定性定量相结合的方法;就研究区域与对象而言,关于悉尼和阿德莱德市、菲律宾、北京市、成都市、河南省内黄县、南京市郊江宁区等地区的实证研究逐步展开[3-8],但主要以发达地区的研究为主,而关于较发达或不发达地区的研究较少,本研究以长沙市城乡结合部为例,分析1991—2013年长沙市土地利用变化的特征,揭示影响土地利用变化的因素,以期为优化城乡用地布局与结构、合理配置土地资源提供依据。

一、长沙市城乡结合部范围的界定

城乡结合部范围的界定还没形成统一的方法。当前界定的方法主要包括以下三种:一是在城市地理学中,依据当前城市社会经济发展情况和土地利用状况的差异界定城乡结合部的范围;二是城市规划中,边缘增长区是集中连片的建成区以外、城市规划市区以内的地域范围,郊区农村是规划市区以外、行政市区以内地域范围;三是依据行政区化的划分,边缘区是除建成区以外的整个市域,其中内缘区即为郊区[9]。本文综合第二、三种方法,结合长沙市的具体情况、城市扩展的规律,并兼顾行政区划的完整性,划定长沙市城乡结合部的区域范围。

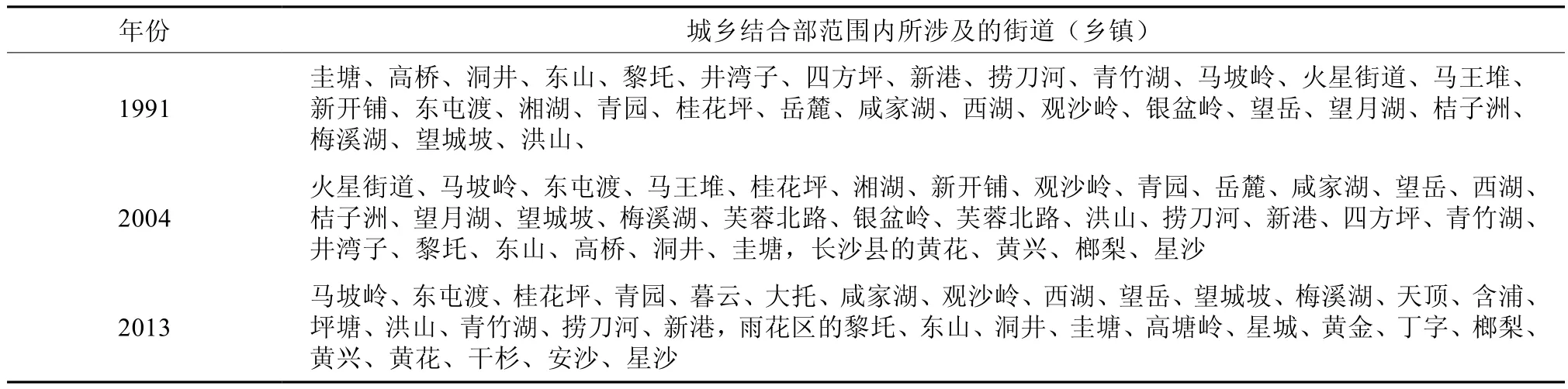

依据本文对城乡结合部的定义,遵循城乡结合部划定原则,综合长沙市中心城区辐射范围的实际情况得出:1991年长沙市城乡结合部包括30个街道(乡镇),2004长沙市城乡结合部包括34个街道(乡镇),2013年长沙市城乡结合部包括34个街道(乡镇)。具体街道(乡镇)如表1:

表1 1991-2013年长沙城乡结合部范围内街道(乡镇)名称

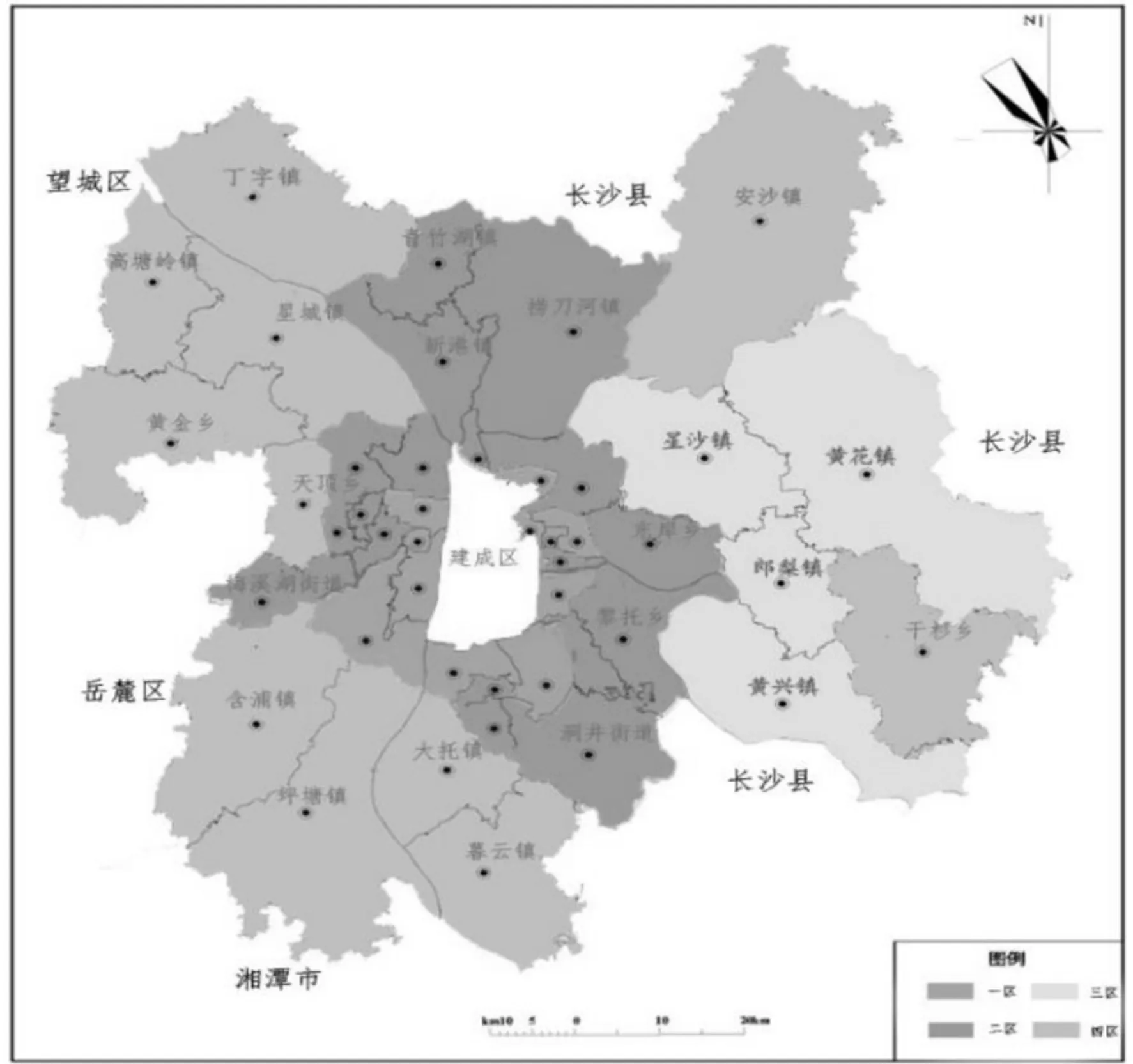

同时将行政区边界、城市建成区边界及遥感数据进行叠置分析处理,以长沙市城市建成区为城乡结合部内边界、以与农村相连的第一个乡镇(街道)的行政内边界为城乡结合部外边界,利用内外边界即可从遥感影像中分割出1991年、2004年、2013年长沙市城乡结合部地域范围,然后将1991年、2004年、2013年长沙市城乡结合部的范围图进行矢量叠加,处理结果如图1。

图1 长沙市城乡结合部范围

图1中一区和二区代表1991年城乡结合部,三区代表1991—2004年城乡结合部的扩展区,四区是2004—2013年的扩展区,同时在2013年一区已经成为城市建成区。从图中可以看出,城市建成区与乡村地区之间的“急变带”即为城乡结合部区域,土地利用类型也根据地域变化从城市用地类型向农村用地类型的快速转化[10],呈现出“农村→新城乡结合部→老城乡结合部→城区”模式的梯次演变,是一个动态的、延续不断的过程。随着城镇化不断发展,城乡一体化不断推进,原有的城乡结合部逐渐发展成为新的城市建成区,新的城乡结合部继续由周边的农村地区演变而来。

二、研究区概况及数据来源与处理

(一)研究区概况

长沙市城乡结合部拥有多种地貌类型,山、岗、丘、水域、平原交替分布,处于中心城区与周边农村交界位置,与城市建成区存在明显差异,山地主要分布在其西南部,例如岳麓山、昭山,而地势较为平坦的东北部分布较多水系,例如湘江、浏阳河、捞刀河。长沙城乡结合部地域亚热带季风气候盛行,夏季高温多雨,冬季温和少雨,四季分明。年平均气温16.8~17.2℃,极端最高气温为40.6℃,极端最低气温为-12℃,全年无霜期约275天,年平均总降水量1422.4毫米。长沙市城乡结合部主要有5条主要河流流经:湘江、浏阳河、捞刀河、圭塘河和靳江河,总流域面积为57.38平方公里。

(二)数据来源与处理

本研究采用的遥感数据来源于美国地质调查局数据共享平台和马里兰大学LANDSAT数据共享平台,选取1991年9月、2004年9月、2013年9月数据,条带号为:123/40数据空间分辨率为30 m×30 m。

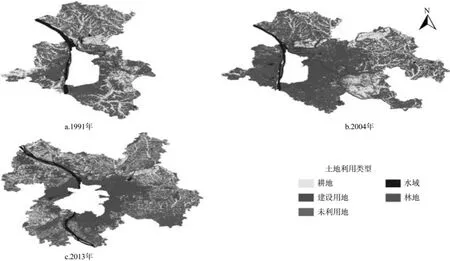

遥感数据经几何校正、大气校正、裁剪拼接等预处理后,最终得到3张不同年份长沙市城乡结合部遥感图像。在ENVI4.8软件支持下,根据不同色调及纹理特征,采用最大似然法对遥感图像进行监督分类,将土地利用类型分为:耕地、林地、水体、建设用地及未利用地五大类。通过精度评价可知各期土地利用类型的分类精度均在80%以上,均达到本研究精度要求。土地利用分类图经矢量化处理后,将处理好的遥感影像图转入GIS软件中,结合非遥感数据,通过GIS对数据进行统计、叠加、分析建立长沙市城乡结合部基础数据库[11-12]。

图2 研究区不同时期土地利用现状

三、研究方法

(一)土地利用动态度

当前,土地利用动态度包括单一土地利用动态度和综合土地利用动态度[13l,其中单一土地利用动态度能定量描述某一区域土地利用类型在一定时间范围内的变化速度,它对于预测未来土地利用变化趋势和对比分析土地利用变化的区域差异具有重要意义。依据公式,计算出长沙市城乡结合部的单一土地利用动态度。其计算公式为:

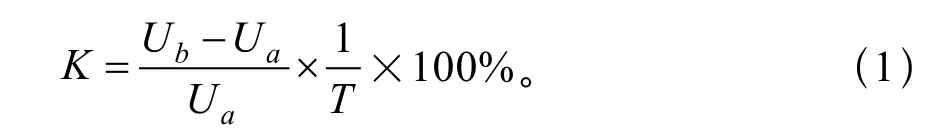

式中:Ua、Ub认分别为研究期初及研究期末某一种土地利用类型的数量;K为研究时段内某一土地利用类型动态度;T为研究时段长,当T的时段设定为年时,K的值就是该研究区某种土地利用类型年变化率[14]。

(二)转移矩阵

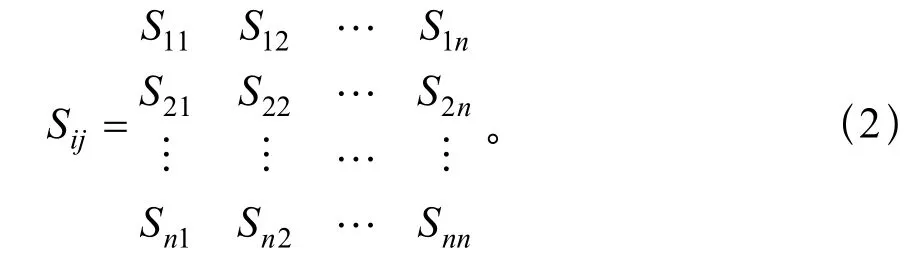

土地利用转移矩阵反映某一区域在一段时期内期初和期末各土地利用类型面积之间相互转化的动态过程信息,它不仅包括静态的一定区域某时间点的各地类面积数据,而且含有更为丰富的期初各地类面积转出和期末各地类面积转入的信息[15]。土地利用转移矩阵通用公式为

四、长沙市城乡结合部土地利用时空变化特征

为了更加清楚、明显地反映整个研究时间段各土地利用情况,本研究利用Mapgis的空间重叠分析功能,得到1991年、2004年、2013年三期长沙市城乡结合部的重叠区域[16]。重叠区域包括马坡岭街道、东屯渡街道、桂花坪街道、青园街道、咸嘉湖街道、观沙岭街道、西湖街道、望岳街道、望城坡街道、芙蓉北路街道、洪山桥街道、青竹湖街道、捞刀河街道、新港街道、黎托街道、东山街道、洞井街道和圭塘街道,共18个街道。

(一)土地利用数量变化

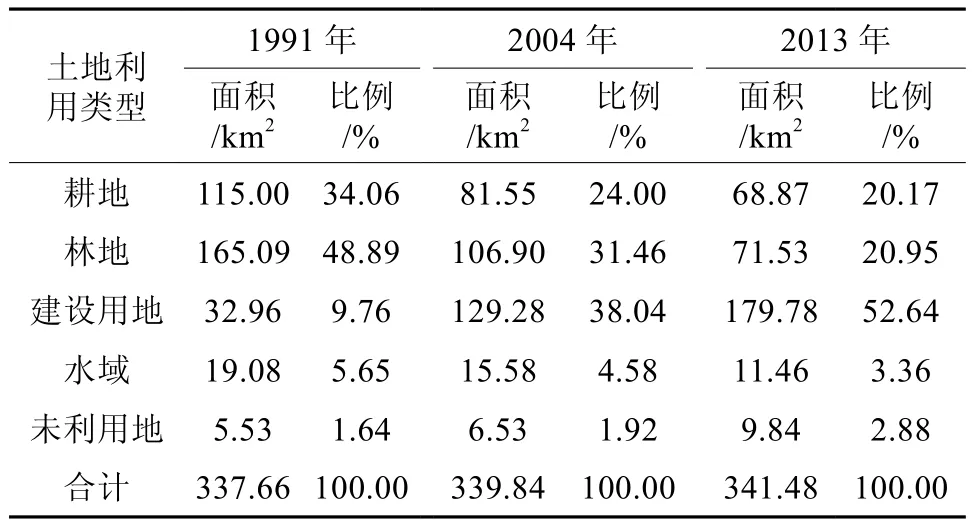

从变化数量上看,耕地数量大幅度减少,林地、水域数量不断减少,建设用地数量大幅度增加,未利用地数量持续增加。依据1991年、2004年和2013年土地利用现状图(见图2),并用ArcGIS软件计算出不同年份18个乡镇各土地利用类型所占比例(见表2):

表2 1991-2013年长沙市城乡结合部土地利用数量变化

从表2中可以看出,长沙市城乡结合部的面积持续不断增大,从1991年的337.66平方公里增加到了2013年的341.48平方公里。1991-2013年耕地面积所占比例由1991年的34.06%减少到2013年的20.17%,呈现出不断减少的趋势;1991-2013年林地面积及所占比例均持续减少;而建设用地所占比例由1991年的9.76%增加到2004年的38.04%,增幅近五倍;水域所占比例持续减小,由1991年的5.65%减少到2013年的3.36%;1991-2013年未利用地比例一直较低,但是23年来随着城乡结合部范围扩大,未利用地占地比例增长了近两倍。

(二)土地利用速度变化

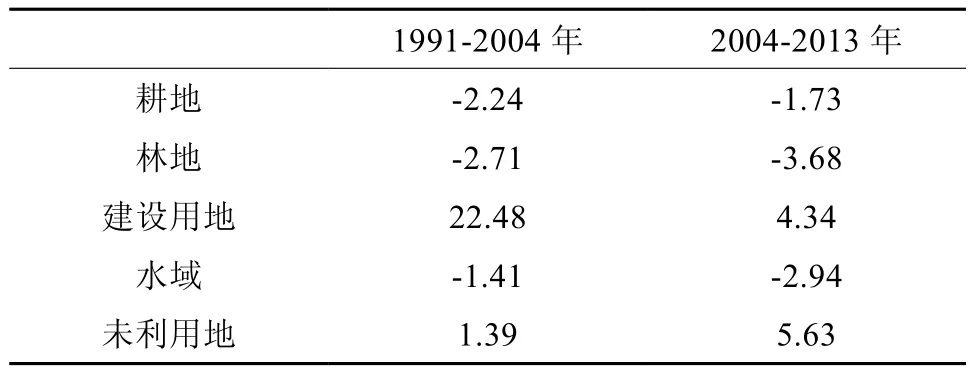

从土地利用变化速度来看,耕地面积减少速度逐渐变缓,建设用地面积变化速度有较大幅度减慢。将不同年份的五大土地利用类型总面积代入公式(1),得到两个时期单一土地利用动态度,见表3。

表3 2009-2013年长沙市城乡结合部土地利用类型动态度(%)

表3表明耕地面积虽然在不断减少,但减少的速度有所放缓,动态度由1991—2004年期间的-2.24%,到2004—2013年期间的-1.73%;林地的面积持续减少,且减少的幅度变大;建设用地动态度由1991—2004年期间的22.48%,到2004—2013年期间变为4.34%,表明建设用地面积正加速扩大,但扩大的速度有所减缓,且到2004—2013年期间高于林地的变化速度;水域面积在1991—2004年期间不断减少,且在2004—2013年减少速度加快,动态度达到-2.94%;未利用地所占面积较小,但变化的速度相对较大,2004—2013年期间的动态度高于1991—2004年期间的动态度近5倍。

(三)土地利用类型变化

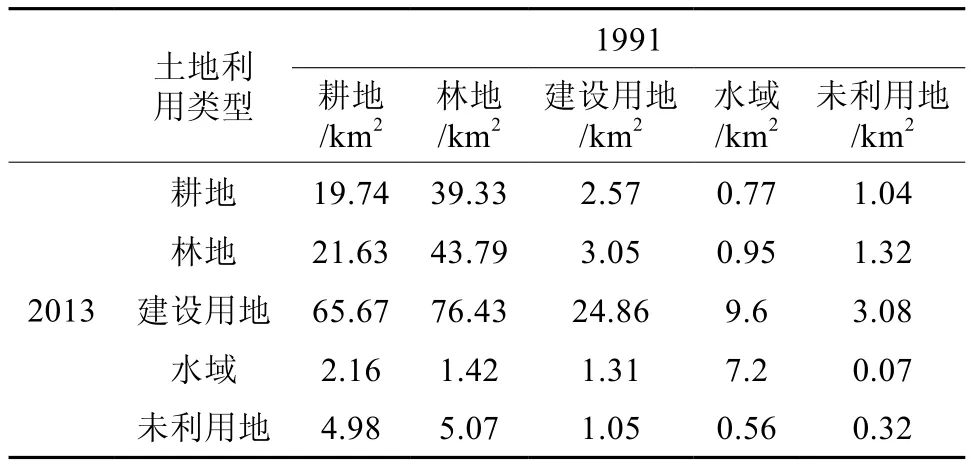

将ENVI4.8得到的土地利用现状图矢量化处理后,采用ArcGIS的空间统计和空间叠置分析方法,求得1991—2013年长沙市土地利用转换矩阵,见表4[17]。

表4 1991-2013年长沙市城乡结合部土地利用变化转移矩阵

从表4可以发现,1991年至2013年期间,18个代表街道的土地利用动态主要表现为耕地、林地间的相互转化以及耕地与林地大量转化为建设用地,另外有部分建设用地复垦为耕地与林地。其中建设用地与林地由其它地类转入的现象较为明显。建设用地中有142.1平方公里由耕地与林地转化而来,占2013年建设用地转入总面积的79.10%,可见耕地与林地的转化促进了建设用地的扩张。另外基于保护耕地的大背景,1991年至2013年间,有5.62平方公里的建设用地复垦为耕地与林地。

因此,从变化的类型来看,呈现出形式多样、结构复杂、动态变化频繁等特点。1991—2013年期间耕地和林地转化为建设用地较多,水域变化不大,且未利用地得到一定程度开发。

(四)土地利用空间分布变化

从土地利用空间分布变化来看,城乡结合部土地利用在空间上呈现出鲜明的过渡性特征:一方面是土地利用的水平梯度大;另一方面是用地空间分布交错混杂。

由图1可以看出,1991年至2004年长沙市城乡结合部在空间上呈现以城市中心为原点不断向外移动的趋势,且主要向城市的东部和南部扩张。1991年长沙市城乡结合部是以农用地为主的土地利用类型,建设用地分布在城市建成区周围,城乡结合部呈现出向东南方向扩张趋势;耕地的分布主要位于河流及湖泊沿岸区域;林地主要集中在城乡结合部远离建成区而靠近远郊的外侧区域;未利用地主要集中于建设用地与林地之间的零星地带;水域主要沿湘江及其支流分布。2004年建设用地主要分布在湘江及其支流浏阳河、捞刀河两侧,并有向研究区东南方向扩张趋势,同时沿机场高速等城市主干道向外沿伸,呈井喷式增长。耕地明显减少并趋于破碎。随着城乡结合部向外扩大,林地面积得到补充。未利用地与水域变化不大。2013年建设用地在向长沙市城乡结合部的东部和南部延伸的同时,也沿湘江向长沙市城乡结合部的西北方向拓展,特别是湘江西部岳麓山区域建设用地扩张明显,周边农用地大量变为建设用地,同时部分老城乡结合部变为建成区,整个区域耕地面积在数量上急剧减少,尤其是研究区域东南部地区的耕地。

五、长沙市城乡结合部土地利用变化影响因素分析

影响长沙市城乡结合部上地利用变化因素很多,但主要可分为自然因素和人文因素两大类[18]。

(一)自然因素

影响土地利用变化的基础因素是自然环境条件[19]。长沙地处丘陵向平原过渡地带,长沙城市建设的主要地带是处于沿江冲击台地的盆地中心。长沙市城乡结合部主要分布在丘陵地区,少部分分布在低山地区。丘陵地区一般海拔较低,坡度较缓,同时长沙地区地下水和地表水都很丰富,自古是农耕的重要栖息之地,所以长沙市城乡结合部的地类分布以耕地和林地为主。坐落在西侧的岳麓山和东北侧的山地、丘陵是阻碍城市空间向西部和东北部拓展的自然屏障,致使城乡结合部主要向东南方向延伸。由于城市建成区为冲击台地,地表为粘土砂砾层,且岩基结构坚硬,适宜于建设高层建筑,因此建设用地主要分布在城市建成区周围[20]。同时鉴于长沙市城乡结合部的特殊位置,致使该区域土地利用类型多样、土地利用结构复杂以及土地用途变化频繁。

(二)人文因素

1.体制决定

基于对长沙市城乡结合部土地利用特征的分析,可以发现土地利用无序的决定性因素是长沙市城乡结合部二元管理体制重叠以及管理体制条块分割。一方面,由城市与乡村二元地域结构衍生出的过渡性区域,是农业用地与非农业用地的复合区,导致土地产权界定存在许多问题,引发土地利用类型混杂、土地利用结构不合理和土地利用交错互生等不和谐现象。另一方面,管理体制条块分割导致城乡结合部土地资源的分散低效使用和重复建设,原有耕地很大一部分盲目流向开发用地、房地产用地,造成城乡结合部的耕地流失,土地利用发生巨大变化。

2.人口与经济驱动

随着长沙经济的快速增长,经济发展模式与产业结构转换对土地利用格局提出了新的要求,尤其是20世纪90年代以来,城市产业结构以“退二进三”调整,向规模化、集群化发展,长沙市城乡结合部在长沙市区影响下,区域经济快速发展,使得新的开发区用地在城乡结合部出现。与此同时,随着长沙市建成区的房价提升,城乡结合部依靠其房价偏低,其住房市场得到了改善,导致城乡结合部建设用地进一步增加[21]。户籍制度的放宽和长沙市城市建设需要促使大量的劳动力转移至城市,相应的基础配套设施建设迅速展开,各类建设用地不断增加,导致对农用地争夺愈加激烈。同时长沙市中心的土地有限,这就需要城乡结合部的土地给予补充来满足人们的衣食住行[22]。城市的快速发展离不开足量土地供应,建成区的扩大必定会占用周围农业用地,且大多为肥沃的耕地,进而原来的部分城乡结合部逐渐变成了建成区。

3.政府引导

1996年市辖区区划调整,设立芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花五区,同时撤销郊区,城市发展限制圈得以解除,城市化迅速发展,城市用地不断扩张。同时2001年长沙市人民政府驻地的西迁与2004 年湖南省人民政府驻地的南迁带动了建设用地增长区向河西、城南转移,导致长沙市西边和南边城乡结合部的建设用地迅速扩张。另外,在星沙镇建立长沙经济技术开发区,以及长沙县人民政府搬迁至此地,促使该区域土地利用类型快速变化,东边城乡结合部的建设用地得到一定的增长。长株潭经济一体化发展战略的正式提出、大河西先导区的成立、黄花机场的发展以及长沙火车南站的建成刺激了城镇用地的扩展和地区用地结构的变化,促进了长沙市城乡结合部的扩张。

进入21世纪以来,伴随着国内外发展环境的快速改善,我国开始逐步进入城市化和工业化“双加速”时期[23]。因此建设用地需求持续旺盛,导致耕地保护压力显著加重。中央政府出台多项耕地保护条例,死守18亿亩耕地红线,城乡结合部的耕地减少速度有所缓解[24]。暮云工业园的成立进一步推动了其向南发展,由于其丰富的耕地资源,使得长沙市城乡结合部不仅建设用地增加,耕地面积也得到一定补充。但是长沙市城乡结合部向北发展较慢,这也是受政府引导力度不大的原因。

4.交通牵引

机场高速的建成、芙蓉路的南延以及地铁一、二号线的修建,一方面,其本身就增加了建设用地面积,减少了其他地类的面积;另一方面,其引导了长沙市城乡结合部的发展方向,同时还带动了周边地区建设发展。潇湘大道、金星大道、岳麓大道、银杉大道等主干道路的修建也带动了岳麓区区域城乡结合部的发展,城乡结合部用地区域圈层式扩张较大程度上得益于交通环线的建设。

5.生态建设

作为享有“国家园林城市”、“全国绿化模范示范城市”等城市荣誉的环境友好城市,长沙市非常注重城市生态建设。洋湖湿地公园以及梅溪湖的开发,为长沙市的环境优化做出了贡献,长沙市城乡结合部的水域以及林地的面积和比例减少速度放缓,减少了耕地的面积和比例;同样长沙生态动物园的建成也成为了补充长沙市城乡结合部林地面积的砝码。

六、结论与讨论

1.通过GIS、RS技术分析遥感影像并结合长沙市行政区划,在地域空间上界定长沙市城乡结合部范围,得出长沙市城乡结合部是处于动态的、连续不断的、呈梯次向外演变的过程。

2.长沙市城乡结合部土地利用时空变化分析显示:从变化数量上看,耕地数量大幅度减少,林地、水域数量不断减少,建设用地数量大幅度增加,未利用地数量持续增加;从变化速度来看,耕地面积变化速度放缓,而建设用地面积加速增长,虽然增长的速度有所减缓,但后期仍高于林地面积的变化速度;从变化的类型来看,呈现出形式多样、结构复杂、动态变化频繁等特点。耕地转化为建设用地较多,林地保有量较大,水域变化不大,且未利用地得到一定程度开发;从空间分布来看,土地利用具有明显的过渡性特征:一是土地利用的水平梯度大;二是用地空间分布交错混杂。研究区的东部与南部耕地及西部的林地转换为建设用地的现象十分明显。

3.通过分析长沙市城乡结合部土地利用变化特征,得知自然因素和人文因素是影响长沙市城乡结合部土地利用变化的两个主要因素,其中人文因素又包括体制决定、人口与经济驱动、政府引导、交通牵引、生态建设等五个方面。

4.在本文长沙城乡结合部时空变化和驱动机制分析的基础上,结合实际情况,可进一步研究用地结构存在的问题及优化建议和城乡规划发展的方向。

[1]谢 恋.城市化进程中城乡结合部“黑车”治理研究——以长沙市城乡结合部为例[D].桂林:广西师范大学,2013.

[2]张增峰,黄克龙.城乡结合部土地利用问题及对策探讨[J].南京师大学报(自然科学版) 2001(2):111-112.

[3]Bunker R.Prospects for the Rural-Urban Fringe in Australia:Observations from a Brief History of the Landscapes around Sydney and Adelaide[J].Australian Geographical Studies,2003,41(3):303-323.

[4]Overmars KP,Groot WT,Huigen MGA.Comparing Inductive and Deductive Modeling of Land use Decision:Prinpical,a Model and an illustrationfrom the Philippines[J].Human Ecology,2007,35:439-452.

[5]吕 萍,姜东升.城乡结合部土地价格及变动机制探析——以北京市城乡结合部为例[J].中国土地科学,2003,17(1):34-39.

[6]高 颖.基于神经网络的城乡结合部土地转换分析-以成都市为例[D].兰州:兰州大学,2011.

[7]田 森.城乡结合部耕地变化及驱动力研究——以河南省内黄县为例[D].郑州:河南农业大学,2013.

[8]吴 巍,周生路,魏也华,等.城乡结合部土地资源城镇化的空间驱动模式分析[J].农业工程学报,2013,29(16):220-221.

[9]宋家宁,张清勇.国内城乡结合部土地利用研究综述[J].中国土地科学,2009,23(11):31-36.

[10]周国华,唐承丽.试论我国城市边缘区土地的可持续利用[J].湖南师范大学社会科学学报,2000,29(2):49-53.

[11]苏海民,何爱霞.基于RS和地统计学的福州市土地利用分析[J].自然资源学报,2010,(1):45-52.

[12]易 敏,李 毅,邓瑜兵.基于RS 与GIS 的长沙市建设用地动态变化及其生态环境质量评价研究[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2015,9(2):14-19.

[13]王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999,18(1):8l-87.

[14]左玉强,郭润红,朱德举.太原市万柏林区城乡结合部的土地利用变化[J].中国土地科学,2003,17(2):54-55.

[15]赫敬锋,刘红玉,李玉凤,等.基于转移矩阵模型的江苏海滨湿地资源时空演变特征及驱动机制分析[J].自然资源学报,2010,25(11):1918-1929.

[16]杨 山,陈 升.快速城市化地区城乡结合部及其用地结构演变——以无锡市为例[J].地理研究,2009,(3):16-21.

[17]刘 瑞,朱道林.基于转移矩阵的土地利用变化信息挖掘方法讨论[J].资源科学,2010,32(8):1544-1549.

[18]Eric F.Lambin,B.L.Turner,Helmut J.Geist etal.The causes of land-use and land-cover change:moving beyond the myths[J].Global Environment Change,2001,(11):261-269.

[19]毛蒋兴,闫小培,李志刚,等.快速城市化过程中深圳土地利用变化的自然及人文因素综合研究[J].自然资源学报,2009,24(3):523-524.

[20]刘艳艳,董玉祥,关 欣,等.珠海市建设用地时空变化特征及其驱动力分析[J].经济地理,2010,30(2):229-230.

[21]周国华,贺艳华.长沙市土地扩张特征及影响因素[J].地理学报,2006,61(11):1174-1175.

[22]吕志强.快速城镇化背景下的建设用地扩展类型格局及驱动力分析[J].水土保持研究,2012,19(4):67-70.

[23]刘 玉,冯 健,孙 楠.快速城市化背景下城乡结合部发展特征与机制——以北京海淀区为例[J].地理研究,2012,28(2):499-512.

[24]陈永林,谢炳庚,李晓青,等.2003-2013年长沙市土地利用变化与城市化的关系[J].经济地理,2012,35(1):150-154.

Study on the Change Features and In fluence Factor of Land Use in Urban-Rural-Integration-Area of Changsha City

JIANG Zhe1,ZHOU Guohua1,TAN Xuelan1,2,ZHONG Xinxiu3,TANG Zhibo1

(1.Department of Resources and Environment,Hunan Normal University,Changsha 410081,Hunan,China;2.College of Resources and Environment,Hunan Agricultural University,Changsha 410128,Hunan,China;3.Yuhua District Subof fice of Changsha Municipal Bureau of Land and Resources,Hunan Province)

Integration of town and country was the products of city development to a certain stage.Continuous development of the city can certainly lead to the restructuring and substitution of land-using state an structure in ruralurban fringe.With the technical support of GIS and ENVI,this article reached a conclusion that the range of ruralurban fringe had been changing in Changsha.At the same time ,with the help of the ENVI in year 1991,2004 and 2013,the changing characters of rural-urban fringe in Changsha were analyzed and the reasons were discussed through observing the area ratio of the land-using types and transfer matrix.The results showed that the changes of land-using in rural-urban continuum of Changsha presented the characteristics as following:cultivated area decreased continuously,and the proportion of the sum decreased.But the range of decreasing became small.Woodland area also decreased continuously,and the proportion of the sum continued to decrease.Construction land area increase by a large margin,but the growth rate of the sum decreased in the later study.Moreover,a large amount of arable land and woodland changed to Construction land.The change of using rural-urban continuum land was obvious.The proportion of water area,but the proportion of unused land increased.The natural factor and human factor contributed to in fluencing the ruralurban continuum.What’s more,human factor includes system decision,population and economic driver,government guidance,transportation traction and ecological construction.

urban-rural-integration-area; land use; change features; in fluence factor; Changsha city

F205

A

1673-9272(2017)01-0062-07

10.14067/j.cnki.1673-9272.2017.01.012 http://qks.csuft.edu.cn

2016-10-09

国家自然科学基金项目“基于生活质量导向的乡村聚落空间组织机理及其优化模式”(41471145);国家自然科学基金项目“城市群地区城乡一体化的空间组织机理及优化调控研究——以长株潭城市群为例”(41301192)。

江 喆,硕士研究生。

周国华,教授,博士生导师;E-mail:uuy828@163.com。

江 喆,周国华,谭雪兰,等.长沙市城乡结合部土地利用变化特征及其影响因素[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2017,11(1):62-68.

[本文编校:罗 列]