“互联网+”背景下大学生创新创业能力评价研究

兰国辉+陈亚树

摘 要:为进一步明确和洞悉“互联网+”背景下高校大学生创新创业能力的发展现状,在综合考虑大学生创新创业能力影响因素的基础上,从其思维优化能力、学习消化能力、知识储备能力及科研创造能力等四个方面构造能力评价指标体系。进而通过构建熵权法和灰色关联模型对安徽省的四所高校在校大学生的创新创业能力进行实证分析。分析结果表明:偏理科类院校的学生在专利发明、科研项目申请及理论转化为实际方面的能力相对较好;偏文科类院校的大学生在发散思维能力、信息搜索能力以及创业项目申请能力方面占优。最后针对实证分析的结果提出了相应的对策建议。

关键词:“互联网+”;创新创业能力;熵权法;灰色关联法

中图分类号:G647 文献标识码:A文章编号:1672-1101(2017)05-0094-06

Abstract: In order to further clarify and understand the developing status of college studentsability of innovation and entrepreneurship under the background of “Internet +”, a capacity evaluation index system is built from the four perspectives of the abilities of thinking optimization, learning digestion, knowledge reservation, and research and innovation, with consideration of the influencing factors. From the empirical analysis on the ability of innovation and entrepreneurship of students in four colleges in Anhui province by entropy method and grey correlation method, it shows that students of science colleges are relatively better in the ability of patent invention, research program application and theoretical transformation into practice, while students in liberal arts colleges are dominant in divergent thinking, information searching and entrepreneurial program application. Finally, the corresponding countermeasures and suggestions are put forward on the basis of the results of the empirical analysis.

Key words:“Internet +”; the ability of innovation and entrepreneurship; Entropy method; Grey correlation method

创新是一国经济发展的源泉,是一个民族发展的动力,创新型人才也逐渐备受各国所青睐。继李克强总理在2015年政府工作报告中提出“大众创新、万众创业”这一“双创”理论之后,我国全民族全行业兴起了创新创业之风,培养新时代下社会所需要的创新型人才也逐渐成为了我国高校培养大学生的首要任务。党的十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新理念,创新排在五大理念之首,可见创新创业在我国经济发展中的地位。近年来,随着互联网技术的不断发展和普及,新时代下互联网技术被运用到各行各业进行创新研究,也就是在这一时期,一个新兴概念“互联网+教育”应运而生。随后,互联网技术在教育方面的广泛运用,这也就为高校培养适应社会的创新创业型人才提供了新的挑战和机遇。自古以来,高校都是培育和培养创新型人才的基地,一个国家(地区)大学生的创新创业能力也就直接反映出该地区整体的创新创业水平,同时也间接关系着一国(地区)经济和社会的可持续发展。在我国经济逐渐步入新常态的进程中,进一步明确和洞悉我国高校大学生的创新创业能力现状,不仅能够为高校有针对性地培养创新型人才提供对策建议,而且能够为当代高校大学生提高自身创新创业能力指明方向,从而最终为推动我国经济发展所需的创新型人才奠定基石。

一、文献述评

近年来,培育创新型人才一直为各大高校培养人才方案中的重中之重,与之相应,学术界的相关学者也逐渐重视对高校大学生创新能力的研究。国内在该方面的研究整体上以理论建议研究为主,在大学生创新创业能力方面的评价研究相对较少。其中,理论建议研究具有代表性的有:学者蓝荣聪、陈永福从大数据的视阈,具体分析了大數据给高校培养创新型大学生所带来的机遇和挑战,进而提出了对策建议[1];马红梅,王佩学者以安徽省的应用型本科高校的大学生为研究对象,采用问卷调查的方式分析了其创新创业能力的现状,并提出了相应的提高建议[2];平和光、杜亚丽学者系统研究了互联网时代下“互联网+教育”对培养创新创业型学生带来的机遇和挑战,并提出了相应的对策措施[3];学者谭璐以“互联网+”背景下创新型人才培养为研究主体,找出了我国高校现存的创新人才培养模式的缺点和漏洞,进而提出了相应的改进措施和建议对策[4];学者张文海基于对当代大学生创新创业能力现状的调查,总结和凝炼出了大学生创新能力双螺旋耦合式培养的新模式[5]。在大学生创新创业能力评价的研究主要有:李存金,闫永晶,杨青等学者通过构建影响大学生创新思维能力的结构方程模型,对其进行了实证分析并找出了各影响因素的具体作用路径[6];学者王迪从人才、平台、制度、文化等四个角度构建我国高校大学生创新能力培养绩效评价的指标体系,进而利用模糊综合评判法对其创新能力进行了系统评价,并提出了对策建议[7];汪玉梅等学者以中医药高校大学生为研究对象,利用AHP法从创新学习能力、创新思维能力、创新知识基础、创新成果四个方面构建创新能力综合评价体系,进而对大学生的创新创业能力进行了系统评价[8]。

综上所述,可以发现国内学者对高校大学生创新创业能力的研究主要侧重于理论建议层面,在高校大学生创新能力大小方面的综合评价方面的研究相对较少。本文在大量文献研究的基础上,致力于进一步明确和洞悉“互联网+”背景下的高校大学生创新创业能力现状及影响因素的基础上,借助于熵权法和灰色关联模型,对其进行实证分析,进而提出相应的对策,其研究方法具有一定的科学性和实践性。

二、我国高校大学生创新创业能力评价

(一)大学生创新创业能力综合评价指标体系的构建

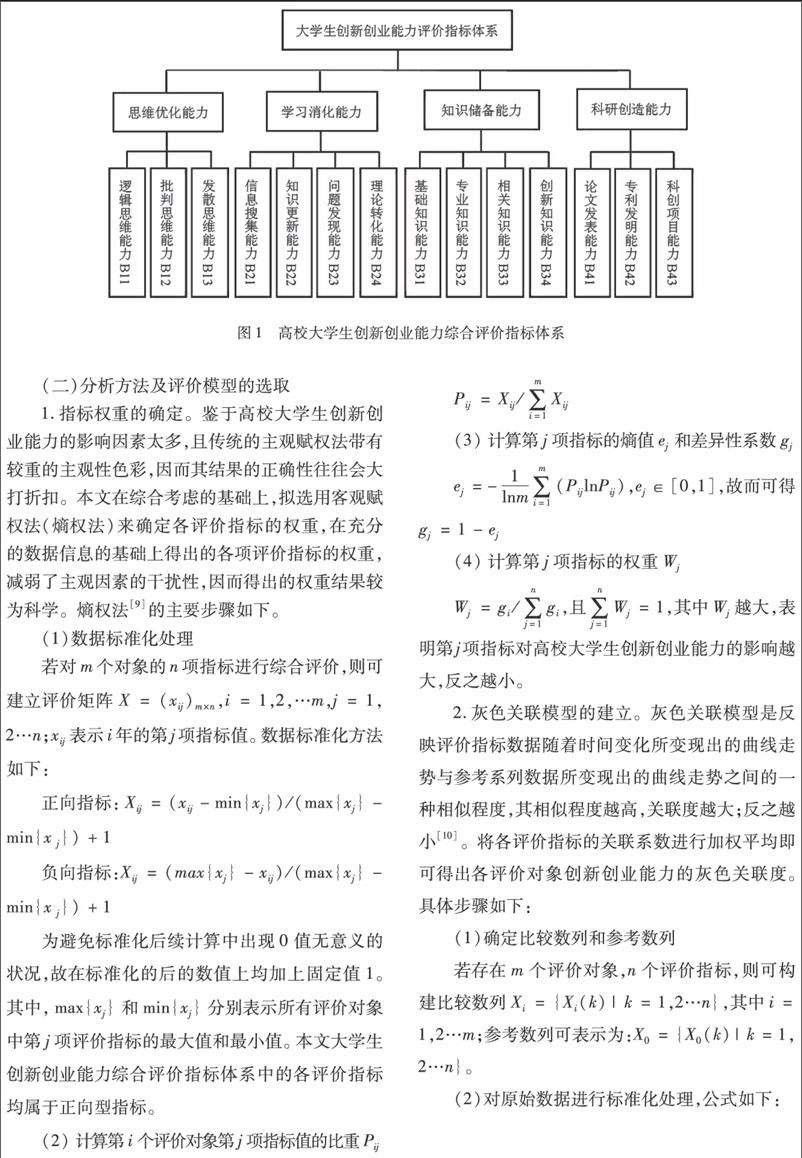

“互联网+”背景下给当代大学生学习和搜集资料提供了较大的方便,对大学生的信息搜集和处理的能力也提出了新挑战。本文在诸多该领域权威文献研究的基础上,综合考虑我国高校大学生创新创业能力的影响因素,并结合我国高校大学生创新创业能力的现状,筛选整理出主要影响指标,最终拟从其思维优化能力、学习消化能力、知识储备能力及科研创造能力等4个一级指标出发构造出包括14个二级指标的大学生创新创业能力综合评价指标体系。其中,思维优化能力指标下主要选取逻辑思维能力、批判思维能力及发散思维能力三个二级评价指标;鉴于“互联网+”背景下的要求,本文主要从信息搜集、知识更新、问题发现、理论转化为实际等四个具体方面的能力来对大学生学习消化能力进行衡量和考察;知识储备能力的衡量指标主要包括基础功底、专业知识、相关知识以及创新知识等四个二级评价指标;科研创造能力的二级衡量指标主要包括:论文发表能力、专利发明能力及科创项目申请能力等,具体的评价指标体系如图1。

图1 高校大学生创新创业能力综合评价指标体系

(二)分析方法及评价模型的选取

1.指标权重的确定。鉴于高校大学生创新创业能力的影响因素太多,且传统的主观赋权法带有较重的主观性色彩,因而其结果的正确性往往会大打折扣。本文在综合考虑的基础上,拟选用客观赋权法(熵权法)来确定各评价指标的权重,在充分的数据信息的基础上得出的各项评价指标的权重,减弱了主观因素的干扰性,因而得出的权重结果较为科学。熵权法[9]的主要步骤如下。

(1)数据标准化处理

2.灰色关联模型的建立。灰色关联模型是反映评价指标数据随着时间变化所变现出的曲线走势与参考系列数据所变现出的曲线走势之间的一种相似程度,其相似程度越高,关联度越大;反之越小[10]。将各评价指标的关联系数进行加权平均即可得出各评价对象创新创业能力的灰色关联度。具体步骤如下:

(5)评价分析

灰色关联度的大小即反映各评价对象创新创业能力的大小。关联度越大其创新创业能力越大;反之越小。

三、实证分析

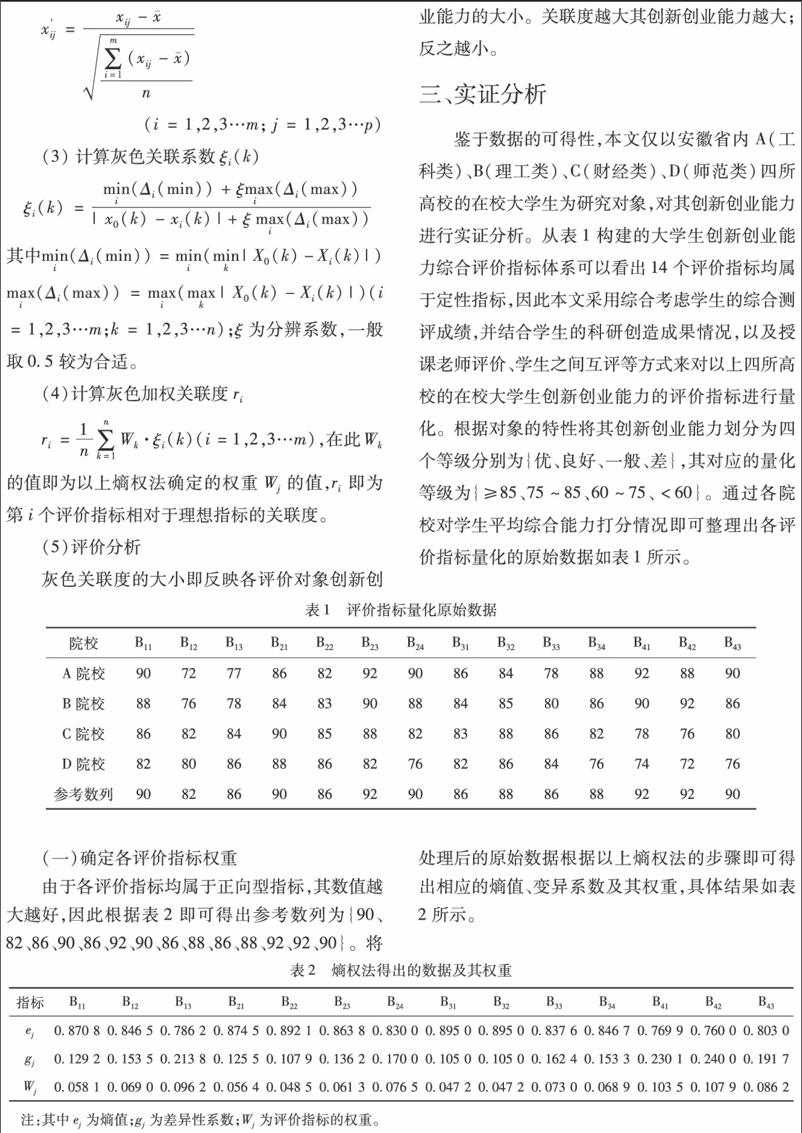

鉴于數据的可得性,本文仅以安徽省内A(工科类)、B(理工类)、C(财经类)、D(师范类)四所高校的在校大学生为研究对象,对其创新创业能力进行实证分析。从表1构建的大学生创新创业能力综合评价指标体系可以看出14个评价指标均属于定性指标,因此本文采用综合考虑学生的综合测评成绩,并结合学生的科研创造成果情况,以及授课老师评价、学生之间互评等方式来对以上四所高校的在校大学生创新创业能力的评价指标进行量化。根据对象的特性将其创新创业能力划分为四个等级分别为{优、良好、一般、差},其对应的量化等级为{≥85、75~85、60~75、<60}。通过各院校对学生平均综合能力打分情况即可整理出各评价指标量化的原始数据如表1所示。

(一)确定各评价指标权重

由于各评价指标均属于正向型指标,其数值越大越好,因此根据表2即可得出参考数列为{90、82、86、90、86、92、90、86、88、86、88、92、92、90}。将处理后的原始数据根据以上熵权法的步骤即可得出相应的熵值、变异系数及其权重,具体结果如表2所示。

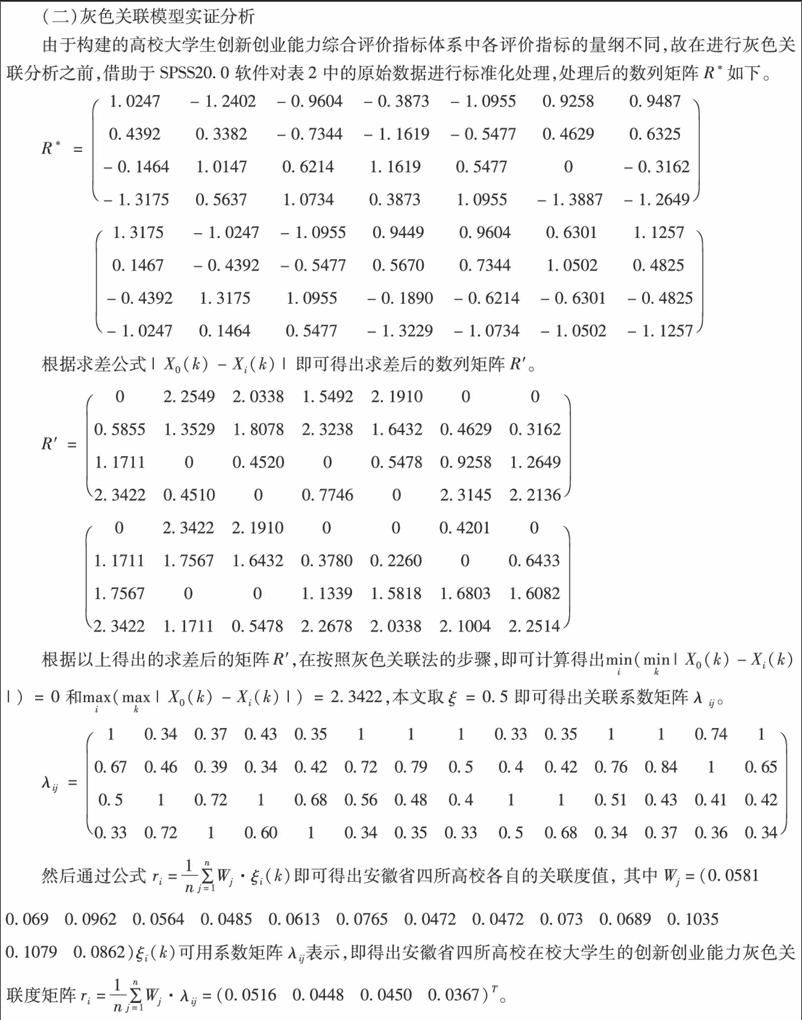

(二)灰色关联模型实证分析

由于构建的高校大学生创新创业能力综合评价指标体系中各评价指标的量纲不同,故在进行灰色关联分析之前,借助于SPSS20.0软件对表2中的原始数据进行标准化处理,处理后的数列矩阵R*如下。

由创新创业能力关联度矩阵可知,A院校的在校大学生创新创业能力为0.051 6,在被研究的四个高校中处于最高水平;其次是C院校,其大学生创新创业能力为0.045 0;B院校学生的创新创业水平与C院校学生的水平大致相当,其大学生创新创业能力为0.044 8,仅次于C院校;师范类高校(D学院)在校大学生的创新创业能力在安徽省内被调查的四所高校中处于最低水平,其关联度值为0.036 7。

(三)结论分析

第一,通过统计整理调查过程中的各项原始数据可以发现,偏理科类院校(如A院校和B院校)的在校大学生在逻辑思维能力、理论转化能力、论文发表以及专利发明方面的能力表现的较强;偏文科类的院校,如财经类院校(C院校)和师范类院(D院校)的学生在发散思维能力、信息搜集能力、相关知识能力以及创业项目申请能力上比较占优势。

第二,从评价高校大学生创新创业能力综合体系中的各项评价指标体系也可以看出,专利发明能力、论文发表能力、发散思维能力以及科研创业项目申请能力的权重相对较大,表明这些指标对在校大学生创新创业能力的影响较大。

第三,根据求得的四所高校的创新创业能力灰色关联度可以知道,A院校(工科类)的在校大学生的创新创业能力相对较好,C院校(财经类院校)和B院校(理工类)紧随其后,D院校(师范类)在校大学生创新创业能力相对较弱。由此可见,偏理科类院校学生的创新创业能力相对较强,偏文科类院校的创新创业能力相对较弱。

四、对策建议

根据第三部分对安徽省四所高等院校的在校大学生创新创业能力实证分析,可以有针对性地提出以下对策建议。

第一,考虑发展现状,融入“互联网+”的时代背景。当今的社会是一个互联网技术飞速发展的时代,对学生使用互联网技术进行知识搜集和处理的能力提出了较大的挑战。因此,高校在培养创新创业型大学生的进程中,要在综合考虑我国当代大学生创新创业能力现状的基础上充分利用互联网这一新兴工具,将互联网技术加到高校培养创新创业型大学生的方方面面。

第二,强化专业基础,借助互联网工具,重视实践操作。当今大学生对常规的课本专业知识的学习能力大致相当,存在的主要问题就是知识面比较狭窄,将理论转化为实际的能力还大有欠缺[11]。因此,高等院校除了要注重对在校大学生基础专业知识的培养之外,还需尽可能多的组织学术交流以及创业项目申请的讲座,合理借助并运用好好互联网这一教育工具,最大限度地提高大学生的科研创业能力和理论转化为实践的能力。

第三,建立联动机制,加强校企合作,融入现代教学理念。提前让大学生进公司实习,进一步锻炼大学生的动手操作能力,将所学的书本知识运用到实际的工作中;逐渐打破原始僵化的教育模式,在教育中融入互联网教学的现代教育理念,营造一种培养跨学科宽领域全方位创新型人才的教育模式,这样也能最终促进现代大学生发散思维能力以及创新创业能力的提高。

参考文献:

[1] 马红梅,王佩.安徽省应用型本科高校大学生创新能力研究[J].吉林省教育学院学报,2015(2):33-35.

[2] 蓝荣聪,陈永福.大数据视域下大学生创新能力培养的思考[J].思想教育研究,2014(11):70-72.

[3] 平和光,杜亞丽.“互联网+教育”:机遇、挑战与对策[J].现代教育管理,2016(1):13-18.

[4] 谭璐. “互联网+”背景下高校创新创业人才的培养[J].教育与职业,2016(17):83-85.

[5] 张文海. 大学生创新能力培养的双螺旋耦合模式[J].高等建筑教育,2015(1):151-154.

[6] 李存金,闫永晶,杨青. 大学生创新思维能力形成影响因素的实证分析[J].技术经济,2013(3):29-35.

[7] 王迪.大学生创新能力培养要素模型分析[J].河南工业大学学报(社会科学版),2014(4): 157-160.

[8] 汪玉梅,张翠仙,古翠花,等.我校药学类大学生创新能力综合评价研究[J].中医药管理杂志,2016(6):7-10.

[9] 邹浩.基于熵权和灰色关联模型的大学生创新能力评价研究[J].长沙大学学报,2015(5): 111-114.

[10] 杜栋,庞庆龙,吴炎.现代综合评价方法与案例精选[M].北京:清华大学出版社,2008:111-119

[11] 张姿炎. 大学生学科竞赛与创新人才培养途径[J].现代教育管理,2014(3):61-65.

[责任编辑:范 君,李 丽]