南京老站台

◎ 文/宋 羽

南京老站台

◎ 文/宋 羽

霞光照耀下的揽江台

中山码头:汽笛声消失在风中

浪花从江面一层层扑打而来,敲击着斑驳的石块,碎裂的水珠腾空而起,在阳光中化作一团朦胧的水雾,飘落在岸边的野花上。江畔,一座码头孤零零地立着,阳光把它并不高大的影子拉得老长,码头的候船大厅里,稀稀疏疏坐着不多的人,显得有点冷清。

客轮靠岸了,悦耳的汽笛声从江面传来,清脆得如同来自云间的鸟的鸣叫。候船的人们提起行李,或者推着自行车排在检票口,人们脸上的表情是懒散的,轻松的。对于乘坐渡轮的人来说,时间并不是一个极其严格的概念,码头上的时光总比别处慢许多,当不远处的过江隧道内汽车穿梭如风的时候,这里仍然悠闲地过着仿佛20多年前才有的日子。

对于南京的中年人来说,中山码头的汽笛声是不陌生的。那时候,许多人就是从这个码头往返于长江南北的。20年来,这个码头的样子没变——何止20年,时光仿佛停滞了似的,将同样的风景从大半个世纪前演绎在了今天的生活中。

中山码头附近的民国风格建筑

长江南京段的下关江面历来是重要的军港和渔港,也是长江中下游水上运输的重要枢纽。早在1700年前,东晋王朝就在附近的老虎山一带建造了军用码头,用以运载水军。南宋时设有长江六渡之一的龙湾渡作漕运之用。清代晚期,南京作为长江流域主要通商口岸之一,随着进出口贸易额的激增,现代化渡轮运输呼之欲出。津浦铁路的修建工程便轰轰烈烈地上演了,浦口市场局也于民间筹资开办一条从下关至浦口的江上航线,称作“关浦线”。民国二年,津浦铁路局成立轮埠事务所,接管了轮渡事业。

早期的下关码头承担着连接长江南北铁路大动脉的重任,江北的诸多铁路线交汇在浦口,要想去往长江以南的地区,旅客须乘渡轮过江,从位于江南的下关火车站(今南京西站)转乘其他线路的列车。当年冯玉祥将军发动“北京政变”后,孙中山先生应邀赴北京商讨国事,便是从下关码头渡江到达浦口火车站,乘坐津浦铁路的列车去往北京的。

此起彼伏的轮船汽笛声划过江面,犹如嘹亮的号角吹奏出生命律动的序曲,崭新的轮船昂首挺胸地在水面游弋,千百年来江天一色的单调景致顿时变得绮丽鲜活了。那时候的下关码头每天人头攒动,热闹非凡,随之而发展起来的则是码头附近大大小小的街市,各种洋行、钱庄、招商公司、投资公司纷纷在这一带设立门面。大马路就是这样的街市之一。南京老百姓将这条不长也并不宽的道路称为“大马路”,形象地叫出了当年繁华的景象。中央银行大楼、江苏邮政管理局、招商局候船楼都坐落在这条马路上,和记洋行大楼、英国人设计的扬子饭店、伪政府时期的汪精卫办公楼也都在下关码头附近,各色欧式建筑、中西合璧风格的建筑如雨后春笋出现在这里。

江面船只密布、灯火通明,江畔楼宇林立、霓虹闪烁,下关滨江区域一时成为民国时期南京亮丽的景致。尽管今天的大马路已经显得衰老而破败,但从一幢幢大楼廊檐下精美的古希腊风格立柱上仍能触摸得到当年的繁华与荣耀。

1925年3月12日,近代中国伟大的革命先驱孙中山先生在北京逝世,按照先生的遗愿,遗体将从北京运往南京中山陵安葬。下关码头一夜之间成了举国瞩目的地方,奔腾的江流也忽然显得庄严而凝重。孙中山一生辗转于海内外,从日本东京到美国檀香山,从广东开展国共合作到北京会晤冯玉祥,先生走南闯北30年,最终选择了浦口火车站和下关码头作为自己生命旅途最后的站台。

中山码头附近的揽江台,用趸船改造的长江观光平台

为保证孙中山先生的奉安大典顺利进行,南京当局决定重新修建下关码头以迎接先生的灵柩。1928年8月8日,全新的码头竣工,名为津浦铁路首都码头。1929年5月28日,孙中山先生灵柩抵达浦口火车站后转乘渡轮,在“威胜号”军舰的护送下渡过长江,抵达首都码头,沿着新修的通衢大道经过挹江门进入南京城,运往紫金山。灵柩所经过的地方均被冠以孙中山的名号,如中山大道(今中山北路、中山路、中山东路)、逸仙桥、中山门等,灵柩登陆的首都码头也从此被命名为“中山码头”,这个名字一直沿用至今。

20年的时光倏忽而逝,1949年4月23日上午,国民政府代总统李宗仁撤离南京,国民政府发言人也于当日中午在何应钦公馆宣布国民政府撤离。此时,人民解放军已在长江沿线发起了声势浩大的渡江战役,35军的侦察人员在长江北岸寻找到一只木船,秘密行驶到中山码头,当天夜里,先遣部队在首都电厂、机务段轮渡管理所工人的帮助下,乘“京电号”“凌平号”等船渡江,在中山码头登陆。次日凌晨,大军突破挹江门,解放南京。

中山码头的汽笛声仿佛是开启一个时代的前奏,昭告着一段新的历史的诞生。它曾与南京城的命运紧密相连,却又无法挽留地看着昔日的光芒日渐消散。这是命运的一种必然,无限丰荣的今天总是预示着一个逐渐没落的明天,中山码头也不可避免。

今日的码头还保持着往日的模样,除了外墙上贴上了白色的墙砖,大楼的造型丝毫未变。渡轮已经裁撤了许多,只剩下少许船只运载着不多的旅客,偶有货轮短暂地停靠。码头不远处,已陆续复原了铁路轮渡栈桥、百年水位站、海军医院旧址等历史景观,成为怀旧的人们观光和凭吊的好去处。

渡轮的汽笛声依然悦耳,繁华的江面上,回荡的是另一种感慨和眺望。

浦口老站:未曾落幕的戏台

历史如同一列斑驳的火车,呼啸着行进在通往未来的轨道上。每一个月台边,都上演着一幕幕人间的戏剧,熟悉的、陌生的身影与飞驰而过的列车擦肩而过,那些孤单的影子漫漶在尘烟深处,或沧桑,或迷惘,或黯淡,或依旧鲜活耀眼……

100年前,长江北岸,一幕华丽典雅的大戏拉开了帷幕。

英格兰风格的米黄色建筑优雅的竖立在人潮如流的江畔,伞状的候车长廊连接着渡轮码头,崭新的绿皮火车吐着浓烟骄傲地喊出悦耳的号子;鲜红的墙壁上开着明亮的售票窗口,南来北往的人们排着长长的队伍等待着那一张指向远方的车票。

这座曾经热闹繁华的车站就是通车于1912年的浦口火车站,它位于长江北岸,是当年津浦铁路的终起点站,连接了河北、山东、安徽、江苏等省的铁路交通。

当年,悠扬悦耳的汽笛声中,来自蚌埠、徐州、济南、天津的旅客,与经淮南、陇海、胶济铁路中转的客流在这里汇集,日夜不息。火车站周边,煤港、轮渡、驳运、汽车、邮局、医院、学校、饭店等设施一应俱全,南北干果、鲜货、瓷器、玉器、丝绸、药材、茶叶,五光十色;光着膀子、露出黝黑色皮肤的挑夫扛着扁担等候出站的旅客,黄包车夫扇着草帽,将车子擦得锃亮。这个普通的江滩弹丸之地一夜间走向了戏剧的高潮。

如今,浦口火车站依然迎风伫立于江畔,与南京繁华的闹市隔江相望。年迈的老火车站,仿佛一束静谧的玫瑰,你远远凝望着它,不知不觉被一股暗香陶醉;当你慢慢走近它,你会渐渐感受到它命运的沉浮,以及它的忧愁与无奈。

一个世纪的历史如同一张薄薄的纸,轻轻一翻就过去了,可是,一百年间那些跌宕起伏的经历,又岂是轻轻一翻就能翻过的呢?

三年后,一座气派的建筑出现在了人潮如流的江畔。尖尖的屋脊,略微流露着哥特式建筑的遗风,窄窄的窗户显得潇洒灵动,铁皮铸造的红色屋顶将整座米黄色的建筑点缀得耀眼而喜庆。虽然火车站主体大楼只有3层,却有一种气势恢宏的感觉,半个世纪里,火车站大楼一直是浦口最显著的地标性建筑。

浦口火车站站台廊柱上的纹样至今清晰可见

铁路为名不见经传的浦口带来了勃勃的生机,浦口火车站也成了南来北往的交通要道,民国时期,这里更是江北地区通往首都南京的必经之路,甚至去上海,人们也要从这里转乘沪宁线列车。从候车大厅到渡轮码头,旅客、商贩、码头工人,到处人山人海,热闹非凡。各地的人也纷纷来到浦口谋生。

对于浦口火车站的重要性,孙中山先生在《实业计划》一文中作了详细的阐述。他将浦口规划为中国铁路的关键性枢纽,是长江以北所有铁路线的最终交汇点,并设想在浦口建一条横贯大陆直达海滨的铁路干线。在文章中,孙中山以浦口为中心,雄心勃勃地立下要在中国修建10万公里铁路的夙愿,他懂得,铁路建设对于一个国家的富强、一个民族的崛起会是多么的重要。1925年3月12日,先生在北京逝世。直到新中国成立后,先生的理想才成为现实。

20世纪60年代,南京长江大桥落成,中央门外,南京火车站在风景旖旎的玄武湖畔建成通车,此时,浦口火车站望着南边的繁华不知所措地黯然了。它知道,自己不可避免地将被替代,曾经的荣耀终有一天会被封存为历史。2003年底,随着“8084次南京北—蚌埠”列车在斑驳的铁轨上缓缓停下脚步,浦口车站站台上昏黄的灯灭了,这座历经了一个世纪风雨的老站悄然归于沉寂。

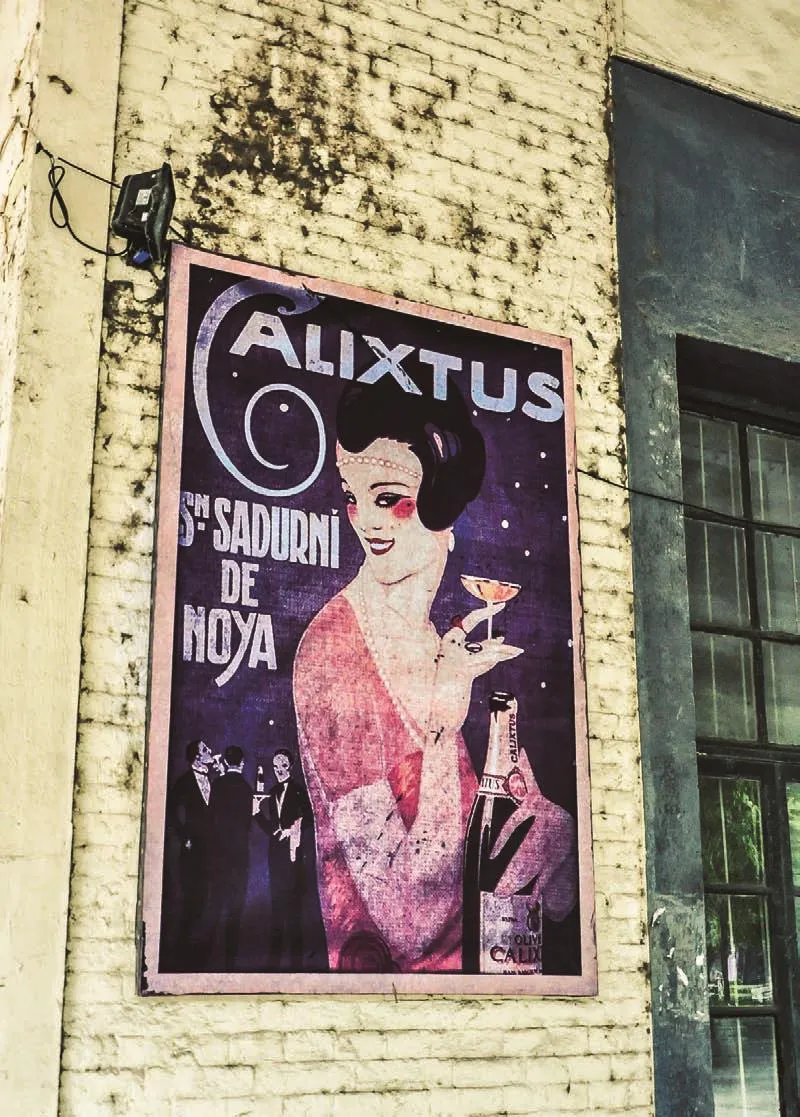

浦口火车站老站台上招贴画样式的广告图案

从此,火车站四周没有了喧嚣的汽笛声,没有了来来往往的热闹人群,没有了沿街叫卖的贩夫走卒,形单影只的车站只剩下了一副钢筋水泥搭起的空壳,在不知疲倦的江风中寂寞地回忆曾经的年华。车站大楼窄窄的窗户外,布满年轮的枕木早已被杂草湮没,交错的铁轨锈迹斑斑,一根根延伸至无垠的远方,如同无法掌握的命运。站台上,一堆堆还未运走的货物摞在墙角;寂寞的梧桐叶在风中飘落,一切仿佛一幅尘封已久的图画。

在中国铁路百年史上,津浦铁路以及它的终起点浦口火车站曾经扮演过极其重要的角色,难道,几十年的繁华,竟是那么轻易地便凋落尽了么?

一次黯然的落幕,却在另一个戏台上华丽地亮相,繁华褪尽的同时,一台台摄影机将浦口火车站的身影搬上了胶片。作为目前国内唯一较为完整地保存了民国风貌的火车站,浦口车站先后迎来了《国歌》《国宝》《紫蝴蝶》《理发师》《情深深,雨蒙蒙》《金粉世家》等影视作品的摄制组,成为大批影视剧组的外景拍摄地。在摄影机的镜头前,老蒸汽机车喘着粗气来回奔波,商贩们的叫卖声此起彼伏,鲜艳的旗袍和文质彬彬的文明编织着另一个时空的故事。浦口火车站,忽然回到了一个世纪前的时光里。

民族服饰是中华文化中的一朵奇葩,伴随华夏各民族历经风雨、繁衍生息的全过程。在数千年不断发展演变中,其承载了太多的中华各民族的文化基因。可以说民族服饰的五彩衣裳是华夏各民族内涵深沉、厚重的一部无字史书,饱含民族的信仰和情感。

一个冬天的下午,我再次来到了浦口火车站,走出渡轮码头,一种静谧和安详的感觉立刻充满心头。阳光下,斑斓的梧桐叶掩映着弯曲的柏油马路,纵横的铁轨交错出一幕幕黑白色的记忆。

南京西站大楼

刹那间,我想起了那段感人的文字——“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难,可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。”

一座车站的脉脉温情,因为朱自清的文字在铁轨上生生不息地流淌,车窗外父亲的背影牵动着儿女的柔肠,从此,那个青布棉袍、黑布马褂的身影与浦口老站高高的月台一起成了永恒,无声地定格在了1917年的冬天。

浦口火车站留给了人们太多的回忆——有自己的,有别人的,有的回忆已经消散,有的回忆还在继续。一幕幕泛黄的回忆,一幕幕泛黄的故事,在这个未曾落幕的戏台上凝成了一个轮廓模糊的背影……

南京西站:追忆隔世的繁华

若问民国时期南京哪座火车站驶出的列车最豪华,那当属下关火车站。

下关地区曾是南京最繁华的贸易通商区域,也是铁路运输、水路运输、江上贸易的重要集散地。从中英《南京条约》签订开始,下关就成了中国“开埠”的首兴之地,历经了中国近代历史的全部过程,成为南京乃至中国一个独特的历史坐标。

回望昔日的下关,扬子饭店、首都饭店、中央银行、日本京宝公司、英国太古洋行、和记洋行,以及法、英、德、荷兰等30多个国家的驻华使馆都坐落在这里,国民党和国民政府的一批重要党政机关大楼、军政要员公馆也争先恐后出现在这里。一个世纪前,这片土地是中国政治、经济、文化、外交的交汇点,许多波澜壮阔的故事就曾在这里上演。小小的下关江滨在不经意之间影响着近代中国命运的方向。

就在江畔狮子山附近,有一座客流并不繁忙的老火车站,这幢毗邻挹江门和渡江战役纪念碑的三层楼建筑像一个不问世事的老者,在高高的法桐背后安分守己地坐着,显得朴实而敦厚。这就是位于下关江滨的南京西站,一座渐渐远离了繁华与荣耀却珍藏了许多璀璨记忆的车站。望着它沉默的眉檐,数着法桐树干上突兀的年轮,那些被人们缓缓淡忘的故事正一点点变得鲜活起来。

它是南京最古老的火车站,曾驶出过近代中国最豪华的列车。

100多年前,清政府督办大臣盛宣怀决定在江南建设一条较高规格的铁路,以适应日益繁盛的工商业之需。经过与英商怡和洋行的协作,1908年4月1日,311公里的铁路全线通车,线路从下关的南京车站至上海北站,成为今天“沪宁铁路”的鼻祖。与过去乘船往返南京与上海相比,列车运营大大方便了人们出行,通车当年就运送旅客323万人次。

辛亥革命后,孙中山当选为临时大总统。1912年元旦上午,孙中山从上海坐上了沪宁铁路的特快专车,这趟列车行驶了近8个小时,到达下关火车站时已经是晚上了。由于通车初期没有电力设施,照明采用的是煤油灯,夜间无法行车,南京到上海的列车往往是早上发车,晚间到达,普通列车走完全程需要12个小时。

因为南京是国民政府的首都,这条铁路线在当时被称为“京沪铁路”。随着国民政府与上海的联系日趋紧密,京沪铁路线的改造工程开始加紧进行。当时民间认为夜间行驶火车动静太大,会惊动山神水神,引发车祸,因此夜间是不通车的。时任临时政府交通部次长的于右任打破了这一迷信思想,开通了夜行货运列车,实现了京沪铁路的第一次运营提速。

1930年,铁道部门从德国进口了三套优质列车投入运营,称作“蓝钢专列”,火车头从英国购买,其功率为全国列车之首。从南京西站驶出的蓝钢快车成为当时国内最豪华的高速列车,从南京到上海,停靠镇江、常州、无锡、苏州四站,全程只需要5个半小时。蓝钢快车内部设施也堪称一流,座椅均为软座,罩着淡蓝色或者淡灰色的绸布套,桌上配有小花瓶和茶杯。规范的车厢服务和整洁舒适的环境让蓝钢快车成为上流社会的人们出行的首选。蓝钢快车9节车厢中有2到3节专为外国侨商、各国外交官及家属备留,另有1节车厢为国民政府军政要员、家属等特权人物专用,即使座位空着也不让其他人乘坐。

停靠在南京西站铁轨上的老式车厢

当时蓝钢快车每天仅对开一班,全程票价约为4元大洋,比普通列车贵了三分之一,按照当时的市价,贵出的一块银圆足可以买半石大米了,普通百姓是舍不得乘坐这样的豪华列车的。所以蓝钢快车的旅客多为绅商、工厂主、公司高级职员、大学教授以及演艺明星等。

大半个世纪前,胡蝶、舒绣文、吴茵、徐来、梅兰芳、赵丹、金山、王莹等明星常到南京演出,为南京西站点缀了灿烂的星光。1934年1月,影星胡蝶乘坐“蓝钢”到南京拍摄影片《白山黑水美人心》;1936年5月,梅兰芳走出南京西站,去新街口参加新落成的大华电影院开业庆典;1947年底,蔡楚生、郑君里带着《一江春水向东流》从上海来南京参加首映仪式,主演白杨、舒绣文以及剧组30余名演职人员出重金包下一节车厢,在车厢里开起了派对,一路欢声笑语抵达下关车站。

南京沦陷后,京沪铁路线遭到日军的破坏,下关车站的运营受到很大影响,门庭冷落,客源稀少。1945年以后,国民政府重新修整车站及铁路,并将下关火车站改名为南京车站,国民党元老于右任亲笔题写站名,整修工程由建筑大师杨廷宝先生主持,扩建后的南京车站规模为全国之最。随着一批美国生产的大功率机车的投入使用,南京车站和京沪铁路线的各项设备再一次全面更新。高速列车“凯旋”号将全程行驶时间缩短在4个小时之内,受到商贾名流的青睐。当时还进口了流线型机车“太湖”号和“西湖”号,装有最先进的柴油发动机,时速高达100公里,由于时局的动荡,这两辆豪华列车一直未能正式投入运营,直到20世纪60年代它们始终停靠在车站内。

残留在长江岸边的铁路栈桥

从这座车站里驶出的不仅有华丽的列车,也曾传出震惊全国的“下关惨案”。

1946年6月,国共南京谈判正紧张进行,上海各界群众举行了声势浩大的反内战游行,并推选出马叙伦、胡厥文、阎宝航、雷洁琼等代表到南京向国民政府请愿。6月23日傍晚,请愿团到达南京车站,担任津浦铁路调查统计室主任的中统特务头子陈叔平,纠结了一帮打手将代表们围困在候车大厅内,代表团团长马叙伦、民盟代表叶笃义、《大公报》记者高集、《新民报》记者浦熙修都遭到毒打。在暴徒行凶的5个多小时内,车站附近的宪兵警察消失无踪,直到午夜才有一队宪兵用卡车将负伤人员送往中央医院。“下关惨案”发生后,中共驻南京首席代表周恩来亲自赴医院慰问,表达了对暴行的愤慨。

国民党的民心在这座车站里丧失殆尽,随着渡江战役打响,国民政府要员仓惶南逃,撤离前炸毁了车站站房等设施。新中国成立后,于1950年重新修复了南京车站,一幢全新的三层大楼又屹立在了朝气蓬勃的下关江滨。

20世纪60年代南京长江大桥竣工后,位于玄武湖北岸的新火车站通车,从此,下关车站就被叫做南京西站。与浦口车站一样,南京西站逐渐退出了铁路线主动脉,偶有红色和绿色车厢喘着粗气从站台上经过,却从来不曾见过白色动车组流线型的潇洒身姿。

2012年3月25日夜晚,随着南京西至厦门的K161次列车缓缓驶出车站,南京西站从此正式结束了客运车站的历史旅程。

那一晚,南京西站来了许多为老站送别的人。那一晚,古老的车站进入了梦乡。