龙岩市岩溶塌陷地质结构及其致塌机理

郑智,简文彬

(1.福州大学环境与资源学院,福州 350108;2.福州大学岩土工程与工程地质研究所,福州 350108)

1 引言

龙岩市是福建省岩溶地面塌陷重灾区,龙岩市辖区面积约占全省面积15.66%;而龙岩市岩溶地面塌陷地质灾害占全省的78.87%,且多发生于覆盖型岩溶区。自从20世纪60年代,永安大湖乡抽水发生岩溶塌陷以来,随着岩溶地下水开采加剧,岩溶塌陷的数量急剧增加,尤其是近10 a来,福建省岩溶塌陷发生频次百余次,造成的直接和间接经济损失近30亿元,占全省地质灾害造成的经济损失的20%以上。如2014年下半年开始,位于永定区培丰镇樟坑自然村陆续出现地面沉降、地表塌陷等变形破坏迹象,造成全村34户148人搬迁,严重阻碍了当地居民的正常生活。然而对龙岩市的岩溶塌陷调查多停留于地表调查后提出宏观层面的规划及防治建议或者对某区域进行定性研究后,提出治理措施,且多集中在桩基选择、施工和稳定性分析、突水、注浆治理等方面。

因此,有必要对龙岩市的岩溶塌陷地质情况进行深入的总结,提出适合龙岩地区的地质概化模型。

当岩溶地质条件和触发因素不同时,即使是在相同的外部条件作用下,不同的岩溶地质结构,岩溶塌陷也会具有不同的机理。可溶岩性质、覆盖层、含水结构、岩溶水位与基岩面关系等不同的组合形式,直接影响岩溶塌陷的发育情况。针对岩溶变形塌陷过程中土颗粒的行为特征,可以将可溶岩上覆盖层土体划分为砂性土、粘性土和软弱土3种基本类型[1]。上覆盖层的物质成分、地层结构和力学性质不同,其岩溶破坏的模式也会有所不同,根据岩溶塌陷后的破坏模式,可以将覆盖型岩溶地面塌陷机制划分为沙漏型、土洞型和泥流型3种类别[2]。通过对3种岩溶塌陷——塌井、地面下沉和地裂缝的成因分析,可知盖层以下岩溶发育程度、大小、形状直接影响了岩溶塌陷的地表形态和规模大小[3]。对于任何结构的土层,都可以按照岩溶水承压情况将塌陷的模式区分为3类,即:承压-非承压、承压、非承压,当岩溶水在基岩面附近波动,即岩溶水处于承压-非承压的状态时,不论是哪种土层结构,都是容易产生塌陷的危险模式[4]。

基于龙岩市已发生的58处地面塌陷,本文从岩溶、覆盖层和地下水3方面分析了龙岩市岩溶塌陷的内部结构。

2 龙岩市岩溶塌陷分布规律

2.1 岩溶塌陷时间分布规律

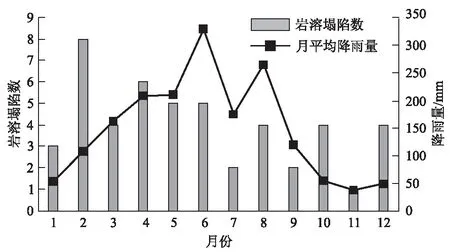

龙岩境内的岩溶塌陷地质灾害在发生时间上,大多数集中发生在春季和秋季,雨季的初期和末期发生的塌陷灾害最多(图1)。尤其每年2~4月,即旱季刚过的梅雨期是岩溶塌陷最活跃的季节,共发生19次,占总数的39.6% 。当地下水位低于基岩面时,降雨便成塌陷的主导因素。雨季期间产生的岩溶塌陷,多发生在覆盖层为砂卵石、含碎石角砾粘土的二元结构中,极少发生在覆盖层岩性为粘性土的土层,并且发生地常处于年水位最低点。在已塌陷的地区,由于土体结构已受到扰动破坏,容易在降雨过程中产生的冲击力和垂直渗透力作用下产生集中塌陷。

图1 各月份岩溶塌陷地质灾害情况统计图

2.2 岩溶塌陷空间分布规律

通过对龙岩市的岩溶塌陷资料进行统计分析,可知岩溶塌陷的主要分布形式为[5-6]:

(1) 研究区的塌陷大多发生在覆盖型岩溶区,从地形地貌上看,地面塌陷主要发生在河谷平原区,大多数在盆地中部的河流一级阶地,占81.8%,少数发生于二级阶地、低山丘陵地貌区。

(2) 第四系土层厚度小于30 m,以砂卵石、含角砾粉质粘土为主,多具有第四系潜水和岩溶水双层结构。第四系潜水多位于砂卵石层里,而岩溶水多处于承压状态,第四系潜水与岩溶水具有较密切的水力联系。

(3) 研究区的岩溶塌陷多发生于岩溶地下水降落漏斗及其影响范围内,在机井或民井开采点布置监测点,可观测到塌陷点多发生在开采点附近。

(4) 研究区已发生的岩溶塌陷大多处于断裂带及褶皱发育带的影响范围内。如龙岩盆地受北东、北北东向断裂影响,复式背斜内的褶皱、区域断裂等构造线多呈北东30°~50°方向展布。而该区内从铁山至城区岩溶塌陷总体展布方向及塌坑个体长轴方向主要也是为北东及北东向发展。

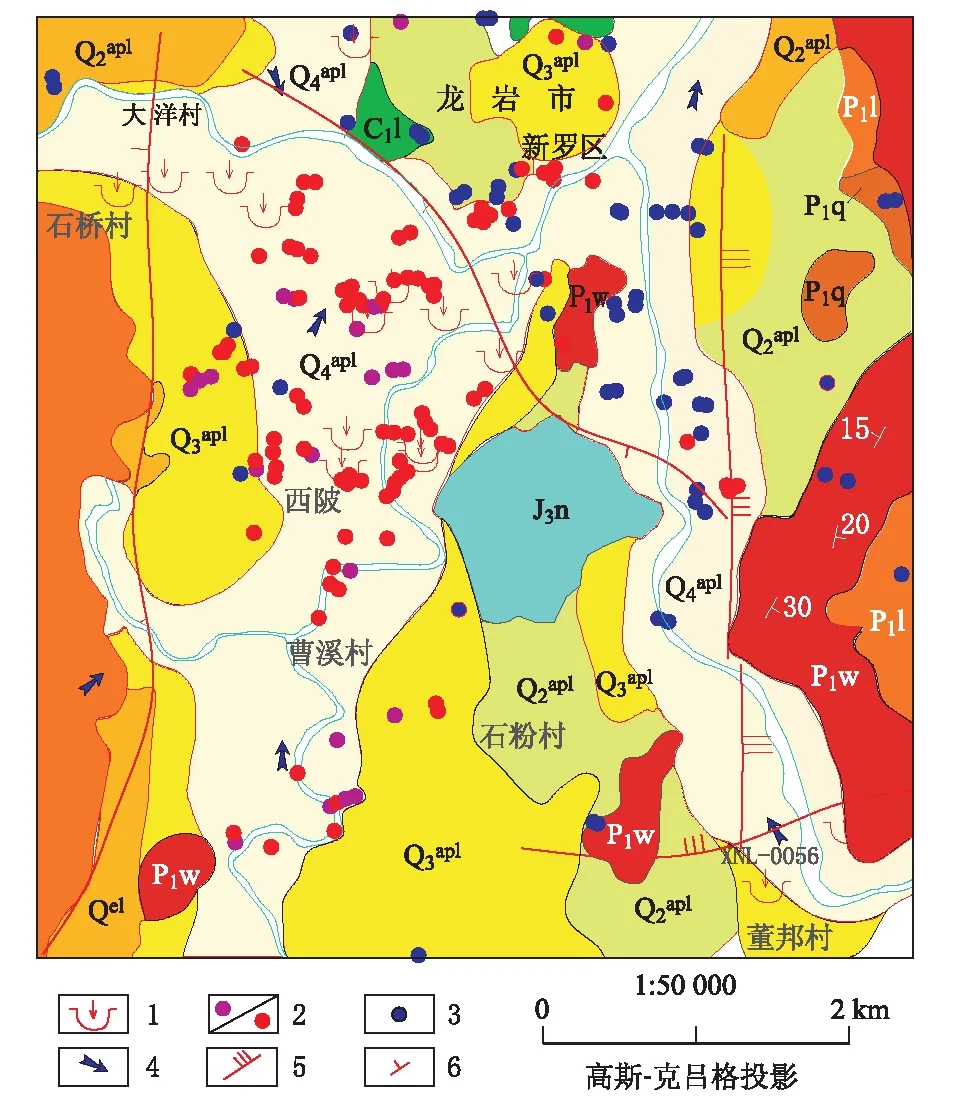

综上所述,龙岩市岩溶塌陷在时间上与降雨、盆地河流水位季节性变动有关,空间上主要分布在盆地背斜轴部、断裂等的次级构造发育段和覆盖型岩溶区(图2),人类工程活动是最主要的诱发因素。为此,岩溶塌陷机理分析应重点考虑降雨、河流水位和工程活动等因素对覆盖型岩溶的作用机理。

1.岩溶塌陷点;2.揭露土洞/溶洞钻孔;3.未揭露土洞溶洞;4.岩溶地下水流向;5.压性压扭性断层;6.张性张扭性断层图2 龙岩岩溶塌陷群空间分布图(引自福建省龙岩市新罗区岩溶塌陷地质灾害调查与评价报告)

3 岩溶塌陷的地质结构

3.1 覆盖层性质

覆盖层是岩溶塌陷产生的物质载体,既是岩溶塌陷的破坏体,又是抵抗岩溶地面变形甚至岩溶塌陷的重要组成部分。在外力作用下,盖层土体通过自身的应力和变形的调整,去抵抗消除外力所带来的不良影响[7]。当覆盖土体的力学平衡条件被打破时,岩溶塌陷就会发生。因此覆盖层性质的好坏,直接影响了整体岩土体的稳定性。在各个因素中,覆盖层的结构和厚度是影响塌陷发生与否的主要因素。

3.1.1 覆盖层结构

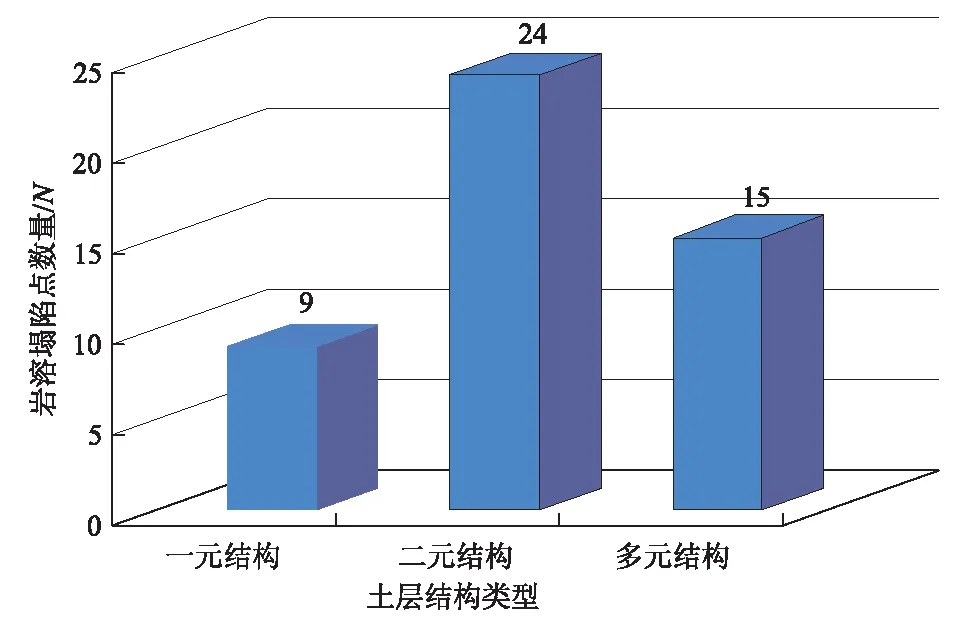

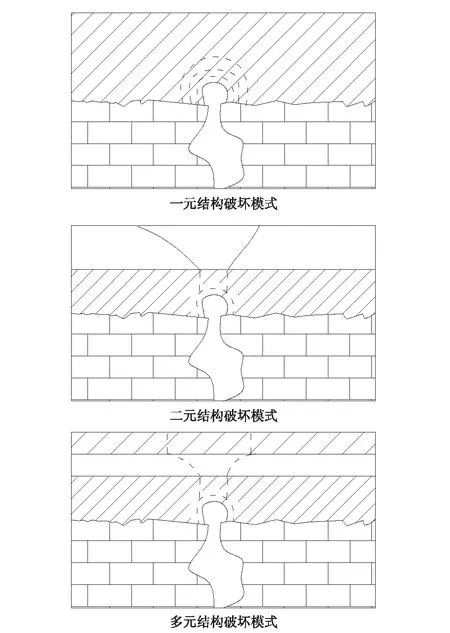

覆盖层结构主要表现在岩土体的相应排列及组合特征上。不同性质岩土体的组合形式,直接影响其受外力作用时抵抗外力的能力。同时也造成不同岩溶塌陷的演化过程。对比分析龙岩市内典型塌陷区的土层结构,可以归纳为一元结构、二元结构和多元结构。对龙岩市内发生的58处岩溶塌陷进行统计分析(图3),有24处土层为二元结构,15处为多元结构,9处为一元结构(粘性土)。其中山地丘陵覆盖层以残坡积粘性土为主,二级阶地以二元结构的冲洪积粘土、卵石为主,一级阶地则以交错的粉质粘土、砂卵石和含砾粉质粘土或一元结构的砂砾卵石为主(图4)。

图3 覆盖层结构岩溶塌陷数量统计图

图4 不同土层结构破坏模式简图

3.1.2 覆盖层厚度

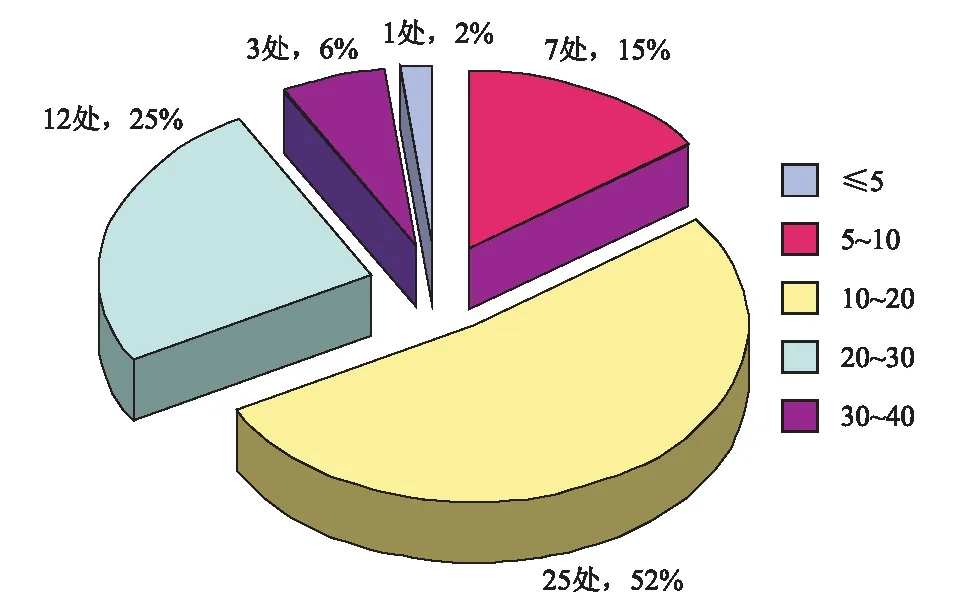

一般来讲,覆盖层厚度越大,地下水潜蚀路径越长,越不利于地下水的潜蚀和掏空,土洞扩展到地面的时间就会越长,更加容易在达到塌陷的临界状态前洞内的应力就已经趋于稳定,即越不易塌陷[8]。根据区内相似原则,将岩溶塌陷点按照覆盖层厚度的不同划分,根据统计结果显示(图5),龙岩市内77%的岩溶塌陷点土层厚度在10~30 m,土层厚度在5~10 m之间为7处,土层厚度大于30 m的地段有3处岩溶塌陷,土层厚度在5 m以下的只有1处。

3.2 岩溶结构形态

龙岩市可溶岩地层主要为石炭系经畲组灰岩、二叠系船山组灰岩、栖霞组灰岩及三叠系溪口组灰岩,其中船山组、栖霞组分布最广,属连续厚层-巨厚层状灰岩岩组。

栖霞组灰岩,分布广,CaO含量在50%以上,多位于地下水的排泄区,岩溶发育强烈。区内揭露的溶洞所在层位主要集中于二叠系栖霞组P2q厚层燧石灰岩层。

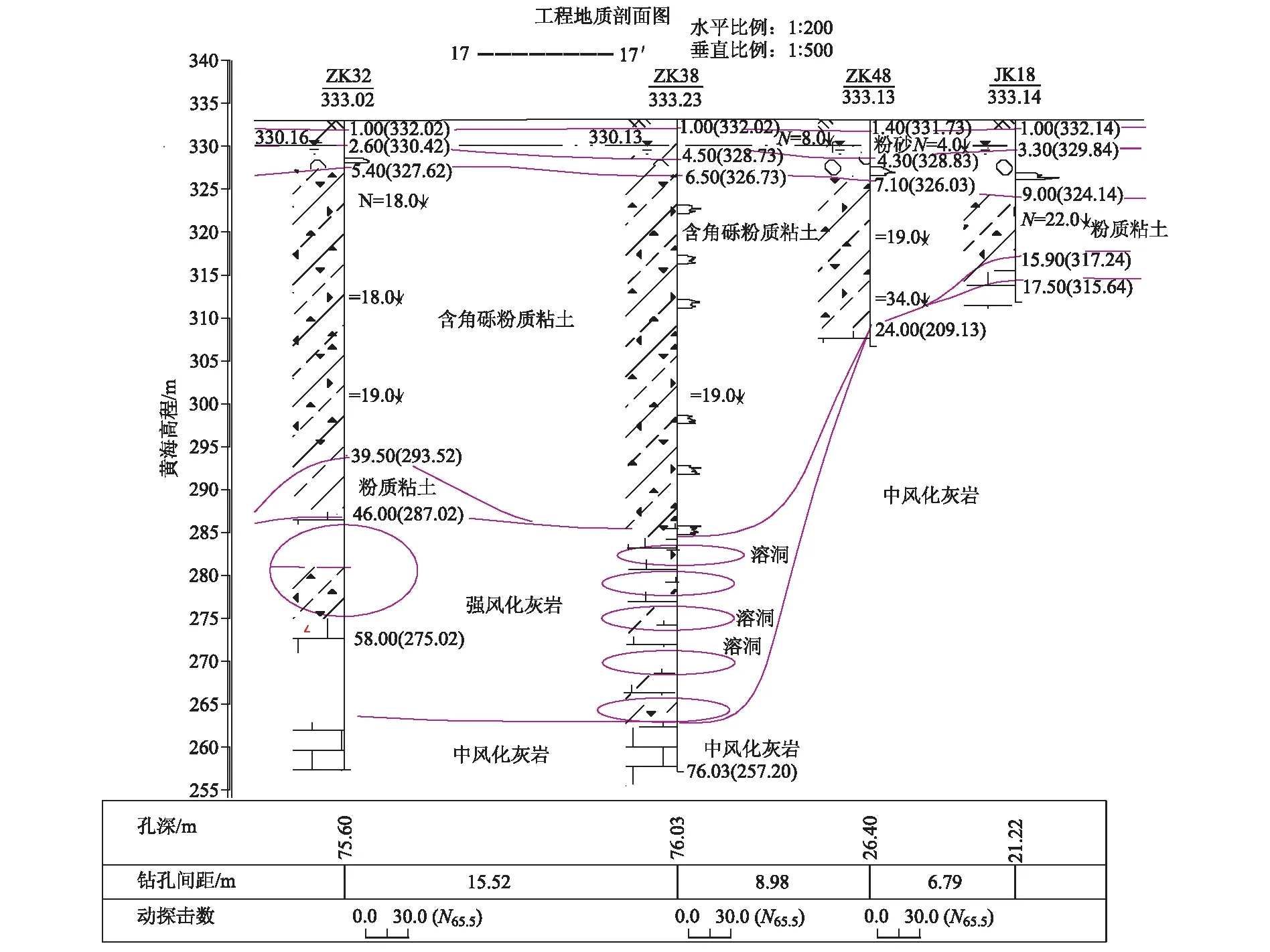

灰岩岩面起伏变化大(图6),第四系冲洪积层厚度、灰岩化学成分比例、岩溶发育程度均有较大差异,充分说明龙岩地区岩溶发育不均一。在岩土界面常常形成不同深度、不同规模的溶沟、溶槽等开口岩溶形态,且它们常常与溶洞等地下岩溶管道相连[5-6]。

图5 覆盖土层厚度岩溶塌陷数量统计图

在平面上,由山区至盆地河谷平原区,地下水越丰富,水动力条件越强,钻孔溶洞能见率越高。岩溶形态从表面上多呈溶槽、溶痕、石芽过渡到以溶洞、落水洞、溶沟等形态为主。从收集到的勘察报告分析:揭露的溶洞大部分位于河流两侧的一级阶地上,遇洞率高达60%,钻孔线岩溶率大多在15%以上,局部破碎带发育地,高达80%以上,而位于中低山地区,岩层组成成分主要以酸不溶物为主,极少见到溶洞,揭露的灰岩钻孔线岩溶率多在5%以下。在垂向上,溶洞主要发育在地面以下60 m范围内,岩溶率在30%以上,60 m以下开始趋于消失。揭露的溶洞规模一般在5 m以内,约占揭露溶洞总数的72%,单个大于10 m的溶洞,仅占1.9%,且溶洞充填程度随深度的增加而减弱,埋深在30 m范围内的溶洞充填率高达90%,充填物性质复杂,结构疏松,从粘土到砂砾卵石均有,分选差。溶洞一般揭露1~4层,局部钻孔可揭露高达8层溶洞。

岩溶的发育程度、规模受到断层、褶皱等地质构造的控制,其岩溶发育线与主要构造线一致,如龙岩盆地,盆地内的复式背斜轴部与一系列NNE向断裂构造控制了强岩溶带的分布,特别是断裂带附近张裂隙带,岩溶发育强烈。龙岩盆地上的岩溶塌陷点多分布在张性、张扭性断裂带附近。

3.3 岩溶地下水结构及动态特征

龙岩市的岩溶地下水整体呈现为低山丘陵补给区-盆地径流区-河流排泄区的运行模式。包括船山组、栖霞组的碳酸盐岩类裂隙溶洞水含水岩组和溪口组组成的碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙溶洞水含水岩组。覆盖型岩溶区一般分布于盆地、河谷平原区,水位埋深小,位于径流、排泄区,泉流量一般大于100 l/s,山麓及低山丘陵地带常常是埋藏区,水位埋深10~30 m,山麓、分水岭等地带为裸露型岩溶区,水位埋深一般大于40 m。一般情况下,裸露、覆盖、埋藏3种类型的岩溶水在同一岩溶盆地汇水面积内,构成独立的水文地质单元。地下水主要由大气降雨补给。龙岩市主要以岩溶地下水作为供水水源,经过多年的开采,龙岩地下水位降幅集中在0.1~15.5 m,最大达60 m,尤其是在铁山、东宫下至城关、青草孟至谢洋3个集中开采的区域中心水位下降了0.76~20 m。

根据监测数据,可以将龙岩的岩溶水水位演化过程划分为2个阶段:增采阶段(1984~1999年)、控采阶段(2000年以后),岩溶水开采量的大小,直接影响开采中心的水位特征及地下降落漏斗的大小。在增采阶段,岩溶水位随着开采量的增大不断降低,地下水降落漏斗向外延伸扩展。据龙岩市新罗区水位监测数据,1983~1995年期间地下水开采强度大,岩溶水位降幅达到7 m,埋深达到20.29 m,岩溶水位降至基岩面附近,处于承压-非承压的状态,且受到降雨的影响大,水位波动大,变动范围3~6 m。2000年后,进入控采阶段,岩溶水开采量得到控制,降落漏斗停止向外扩张,趋于稳定,从近几年的水位监测数据可知,岩溶水位埋深稳定在20m左右,岩溶水位变化在1 m以内。

图6 灰岩基岩面起伏情况

4 龙岩市岩溶塌陷机理分析

研究区岩溶塌陷致塌过程可以抽象为盖层-岩溶介质体系[7]:可溶岩地层和覆盖层是岩溶塌陷发育的内部条件,在一定时间内保持相对稳定;岩溶水、气容易受到人为因素的影响产生频繁、大幅度、快速的变化,故其常常成为岩溶塌陷发育的诱发因素[9-11]。因此,对龙岩市岩溶塌陷地的机理分析应该综合考虑可溶岩发育条件、覆盖层结构和水动力条件。

通过对塌陷地年代进行统计分析可知,龙岩境内岩溶塌陷地质灾害发生年代主要集中在1990~2000年和2005~2015年,前者主要是集中开采地下水导致,后者主要是人类矿山开采过程中矿坑排水引起。但整个塌陷群的发育不仅仅是受抽水的影响,是多种因素共同作用下形成的。分析其形成过程,认为其主要受到渗流潜蚀、增荷失托和水位波动产生的气压差等地质营力的综合作用。

通过对比分析龙岩市内典型的岩溶塌陷地层结构特点,将土层划分为一元结构、二元结构、多元结构。塌陷多发生在二元结构的冲洪积粘土、砂卵石层结构。

塌陷区盖层上部为砂卵石层,下部为含角砾粘性土,天然状态下,岩溶水位较高,位于地表以下5~10 m,使得大部分土体处于饱和状态。根据土体饱和情况下的含水率分析,饱水后土体自重会增加15%~26%。第四系孔隙水和岩溶水具有一定的水力联系,含角砾粘性土的上部和下部由于地下水水位波动的影响而存在软化区,当人为抽水使得岩溶地下水位下降至基岩面以下时,第四系孔隙水和岩溶水的水头差增大,第四系孔隙水对岩溶水入渗补给加大。由于粘性土释水能力较差,地下水的疏干有明显的滞后现象,土体仍然处于饱和状态,尤其在雨季时期,能有效地阻止了空气的补充,因此在土洞内产生了很大的负压,当粘性土结构较疏松、厚度较薄时,很容易在短时间内被击穿,粘性土与溶洞中间就形成了通道,由于粘性土上部的砂卵石层内聚力小,在真空负压和渗透力作用下,加速向上发展,最终导致塌陷发生。如龙岩市永定区樟坑盆地由于矿山疏干排水,导致地下水位骤降,形成条带状的降落漏斗水位,巨大的水位落差带走盆地上部土体和溶洞充填物,同时地下水位下降减少了地下水对上部土层的浮托力,破坏了覆盖层土体的平衡,最终导致岩溶塌陷的发生。

当覆盖层较厚或水位降幅较小所产生的负压并不足以击穿粘土层时,随着抽水量达到稳定,地下水位下降至一定位置后就趋于稳定。先前由于水位下降所形成的真空负压就会逐渐减小,直至消失。此时,土洞压力将与地表的大气压力处于平衡状态,覆盖层力学平衡,趋于稳定[12]。由龙岩盆地水位监测孔ZK102知,1990~1999年期间地下水位长时间处于基岩面附近,水位变幅在3~5 m,水位变幅越大,塌陷发生的频率越多,近几年水位也位于基岩面附近,但水位变幅在1 m以内,较少发生岩溶塌陷。因此,可以得到,当地下水位处于基岩面附近时,在可溶岩与覆盖层界面上长时间强烈的水力活动是龙岩盆地岩溶塌陷产生的根本原因。

5 结论

(1) 龙岩市岩溶塌陷点多集中分布在岩溶漏斗及其影响范围内;塌陷点分布在断裂带和褶皱发育带附近;塌陷区覆盖层厚度一般小于30 m;塌陷区岩性以二叠系栖霞组灰岩为主;塌陷发生集中在雨季的初期和末期。

(2) 地下水动力条件是岩溶塌陷产生的主要诱发因素。当岩溶水在基岩面与覆盖层界面波动时,最容易引起塌陷,岩溶塌陷发生的强度与水位变幅大小有关。当水位降幅较大时,土洞中产生的负压足以击穿粘性土,加速岩溶塌陷的发展。

[1] 罗小杰,罗程.覆盖型岩溶地面塌陷综合地质预测与危险性评估[J].中国岩溶,2016,35(1):51-59.

[2] 罗小杰.也论覆盖型岩溶地面塌陷机理[J].工程地质学报,2015,23(5):886-895.

[3] 刘嘉平,丁善鸿.三种岩溶塌陷形态的产生条件[J].中国岩溶,1994,13(3):300-305.

[4] 雷明堂,蒋小珍,李瑜.唐山市岩溶塌陷模型试验研究[J].中国地质灾害与防治学报,1997,8(s1):187-194.

[5] 福建省地质调查研究院.福建省龙岩市新罗区岩溶塌陷地质灾害调查与评价报告[R].2014:82-94.

[6] 福建省地质调查研究院.福建省永定县地面塌陷调查项目成果报告[R].2016:73-88.

[7] 王建秀,杨立中,刘丹,等.盖层-岩溶介质体系宏观系统特性研究及若干问题的探讨[J].中国地质灾害与防治学报,2000,11(3):61-66.

[8] 王延岭,陈伟清,蒋小珍,等.山东省泰莱盆地岩溶塌陷发育特征及形成机理[J].中国岩溶,2015,34(5):495-506.

[9] 左平怡.论岩溶地面塌陷的形成过程与机理[J].中国岩溶,1987,9(1):69.

[10] 翁晓红.龙岩盆地岩溶塌陷的成因分析及防治[J].水利科技,1997,(1):23-26.

[11] 马海军.龙岩盆地岩溶塌陷地质灾害原因探讨[J].企业技术开发,2009,28(5):32-34.

[12] 袁杰,高宗军,马海会.论岩溶地下水位对岩溶塌陷形成的控制作用——以山东枣庄市岩溶地面塌陷区为例[J].中国地质灾害与防治学报,2010,21(4):95-98.