小麦种子成熟过程中果皮衰亡的细胞形态学研究

刘大同, 陈 明, 江 伟, 李 曼, 张 晓, 高德荣,

(1.江苏里下河地区农业科学研究所/农业部长江中下游小麦生物学与遗传育种重点实验室, 江苏 扬州225007;2.扬州大学/江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心, 江苏 扬州225009)

小麦(Triticum aestivumL.)是世界上最重要的粮食作物之一。小麦的种子是颖果,果皮由子房壁发育而来,包裹在颖果外层,由外果皮、中果皮、内果皮三部分共同组成[1]。果皮不仅可以保护胚和胚乳,而且是营养物质的中间转运及暂时积累的场所[2]。前人研究表明,小麦果皮在颖果生长发育过程中会发生细胞程序性死亡(Programmed cell death,PCD),果皮中的淀粉也会发生不同程度的降解[3-5]。Zhou等研究发现,从小麦开花到花后11d,在叶绿体和淀粉体中会有果皮淀粉积累,花后11d淀粉粒逐渐降解[1]。

小麦果皮中含有多种有益矿质元素,其含量低于糊粉层但高于胚乳,有较高的营养价值[6-8]。同时小麦果皮厚度也与出粉率有一定关系[9-11]。在面粉加工过程中,为提升小麦制品的口感,会将麸皮和胚芽去除。随着皮层的部分去除,小麦表面的微生物群和农药、重金属残留明显降低,有效保证了面粉的安全和质量[12],但也损失了绝大部分纤维素和一半以上的维生素、烟酸及矿物质等对人体有益的营养成分[5]。如何在保证安全的前提下尽可能保留果皮中的有益成分值得关注和研究。

扬麦16是江苏里下河地区农科所培育的优质原料小麦品种,具有灌浆快、出粉率高的特点,出粉率比一般原料小麦高2个百分点,具有较高经济价值和市场优势[13-14]。目前关于扬麦16出粉率高的原因尚未明确,其果皮发育这一关键因素未见研究报道。本试验利用树脂切片方法,研究扬麦16颖果灌浆充实和发育成熟过程中果皮发育的状况,并重点分析了果皮的细胞形态变化,拟为揭示扬麦16及同类型品种出粉率高的机理和遗传改良等提供理论依据和形态学研究基础。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验于2014—2017年在江苏里下河地区农业科学研究所湾头试验基地(32°39′N,119°42′E,亚热带季风气候,年平均气温14.8~15.3℃,年平均降水量961~1 048mm)进行。以长江中下游麦区生产上占有主体面积的扬麦16为材料,生长期常规化管理,及时防控病虫害。为获取不同发育天数的颖果,在开花期采用记号笔点颖与植株挂牌相结合的方法正确标记开花日期,标记的颖花均为穗中部小穗基部的2朵花。从花后5d开始取样,直到种子成熟。

1.2 方 法

1.2.1 颖果的光学显微镜观察

利用树脂半薄切片法观察颖果的显微结构。将小麦颖果从中部横切,取2mm厚的切段,置于2.5%戊二醛(25%戊二醛溶于pH=7.2磷酸缓冲液稀释)中固定(4℃)4h。固定好的样品经pH=7.2磷酸缓冲液清洗(共3次,每次10min)、梯度乙醇(20%,40%,60%,70%,80%,90%,95%和100%,3 次 重 复,每 次10min)脱水,环氧丙烷置换,Spurr低粘度树脂浸透与包埋(70℃聚合10h)。聚合好的样品块先用玻璃刀在超薄切片机(Ultracut R,Leica,Germany)上切1μm厚半薄切片,经1%番红和甲基紫重复染色10min后,在光学显微镜(DMLS,Leica,Germany)下观察并拍照。

1.2.2 分析作图

图版的制作采用Photoshop图像处理软件(Version CS 6,Adobe,USA)。

2 结果与分析

2.1 小麦颖果横切面的解剖结构

由小麦颖果横切面显微结构可见,花后5d的颖果,由一层厚厚的果皮包被着胚乳,果皮厚度占颖果横径的近一半。在正对背部维管束的腹部果皮顶部有明显的凹陷,并且有一个因淀粉体积累而形成的被染成深色的条带(图1A)。随着灌浆物质的积累,颖果逐渐发育成熟。花后15d的颖果横切面显示,腹部果皮顶部的凹陷充实膨胀,颖果由倒心形充实为接近圆形;淀粉体条带消失不见(图1B)。与花后5d相比,胚乳所占比例大大增加,外面仅有很薄的果皮包被,果皮厚度和细胞层数明显减小。

图1 小麦果皮厚度随颖果发育天数的变化

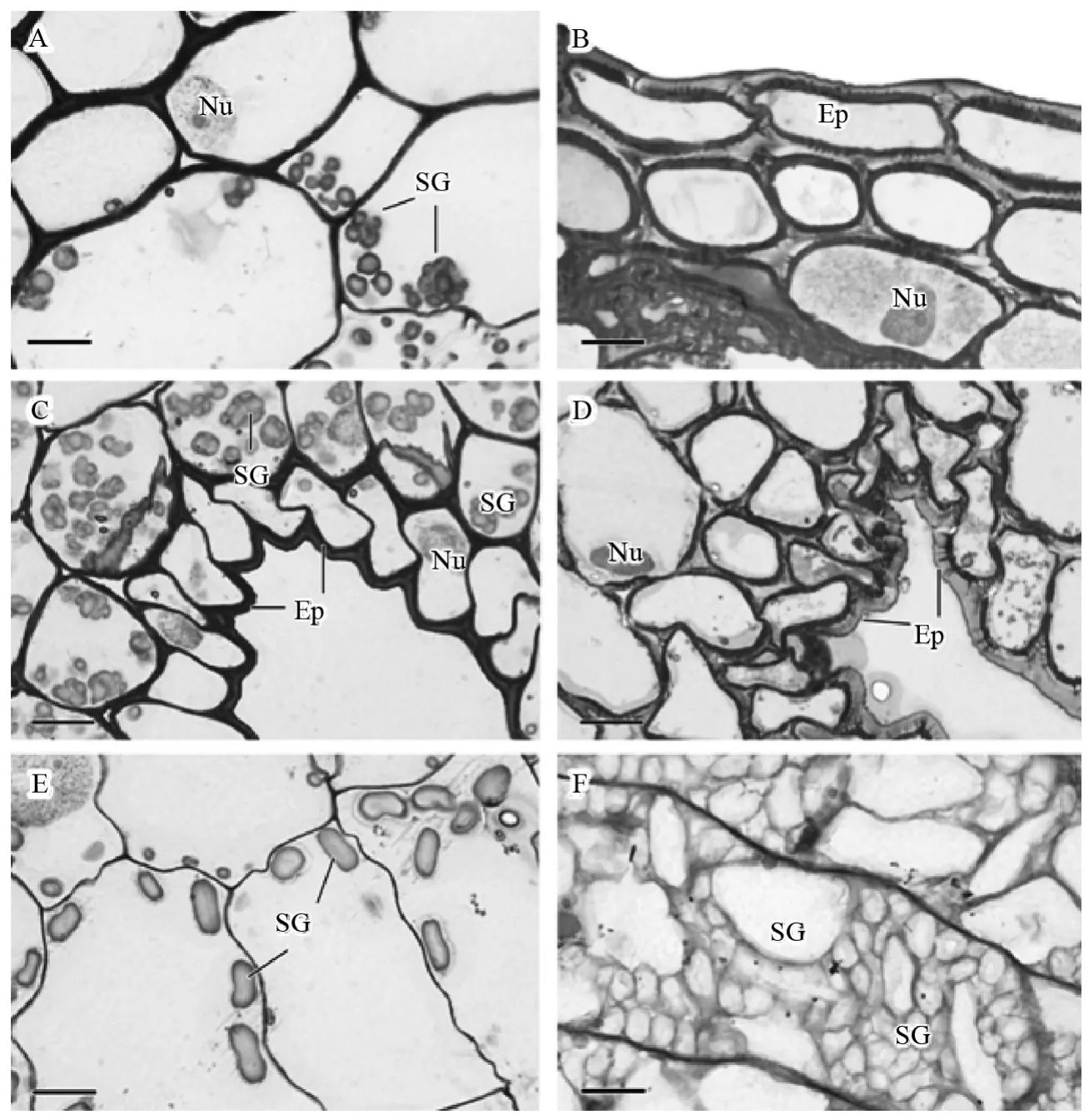

2.2 种子成熟过程中果皮的细胞形态变化

对发育颖果腹部顶端的果皮进行1 000倍放大观察,由颖果发育早期(花后5~15d)的显微结构可见(图2A~F),果皮可根据细胞大致形态分为3部分:1)外果皮,位于最外层,由1~2层排列紧密的细胞组成;2)中果皮,由细胞形状较一致的多层多边形薄壁细胞组成;3)内果皮,靠近胚乳部分,由靠外侧体积较大的横细胞和1层排列规则的管细胞组成。花后5d显微结构显示,果皮的3种结构均完整,细胞排列规则,内含物丰富,此时果皮已发育完善。随着颖果发育成熟,整个果皮的组织结构和细胞形态都发生了明显变化,呈现退化衰亡的趋势。具体表现为:

外果皮随着颖果发育,细胞横向上略有伸长,细胞核和淀粉粒等细胞内含物逐渐消失。细胞从较规则的方形或矩形(图2A、C、E)变成椭圆形(图2G),在花后25d由于进一步挤压变成不规则的横向矩形或椭圆形(图2I)。细胞壁逐渐加厚,并且在花后20d和25d达到最厚,加厚的细胞壁可能有利于增加对颖果的保护作用;相邻2层细胞壁间的空隙明显增大,形成了较大的质外体空间。

中果皮在颖果发育早期是果皮的主要组成部分。花后5d,细胞中的淀粉体由于受到大液泡挤压而沿着细胞壁分布;越靠近内果皮,细胞中淀粉体数量越多(图2A、B)。该时期中果皮细胞结构完整,内含物丰富,淀粉体发育较好,处于正常生理功能时期。花后10d,细胞中淀粉体数量和体积均增大,淀粉体多为复粒淀粉(图2C、D);部分细胞开始发生解体,内部的淀粉体游离到细胞外(图2D)。花后15d,中果皮进一步受到挤压发生解体;靠近外果皮的细胞中,由同一核点发生的多个复粒淀粉粒发生分离;靠近内果皮的细胞中淀粉体降解,淀粉颗粒体积变小,游离在细胞解体后的空间中(图2E、F)。花后20d,中果皮细胞几乎全部解体,内含物消失,仅留存挤压皱缩的多层细胞壁残痕(图2H)。花后25d,中果皮及其中的淀粉体全部降解消失。残余细胞壁进一步压缩,细胞间隙缩小,外果皮和内果皮发生接触。整个果皮仅保留5~6层细胞。

图2 小麦腹部顶端果皮的发育和衰亡

内果皮的横细胞和管细胞差异较明显。由花后5d显微结构可见,细胞内含物较多,染色较深,其中横细胞的尺寸较大,细胞核大而明显。2层细胞均排列规则而紧密。在管细胞靠近珠被的一侧可见1层染色较深的角质层,而且角质层在颖果发育过程中始终存在,界限清晰(图2B)。花后10d,横细胞形状变得不规则,细胞核消失;管细胞的核颜色变浅,细胞长度横向有所增加(图2D)。花后15d,横细胞的壁增厚,细胞内有小淀粉体分布;管细胞变为椭圆形,细胞间隙增大明显(图2F)。花后20d,横细胞形状更加不规则,细胞内仍存在少量淀粉体;管细胞发生较明显降解,产生大量细胞间隙。到花后25d,横细胞内含物消失不见,呈横长条形;仅残留少量管细胞;两者细胞壁均有较明显增厚(图2 H、J)。

图3 小麦果皮和胚乳中淀粉体的比较

2.3 种子成熟过程中果皮细胞和胚乳细胞中淀粉体的比较

对比花后15d与25d的腹部和背部果皮细胞以及胚乳细胞发现,二者在淀粉体形态、积累和降解规律等方面均有明显差异。果皮中淀粉体有复粒淀粉体和单粒淀粉体2种形态;胚乳细胞中均为单粒淀粉体且体积更大。背部折痕区果皮细胞中淀粉体数量和体积远大于腹部果皮,且复粒淀粉体比例更大,每个淀粉体有多个淀粉粒,而且有较明显的边缘,界线清晰可见。果皮细胞中的淀粉体随着颖果发育最终降解消失,而胚乳细胞中的淀粉体数量不断增多,体积不断增大。花后25d,果皮只剩下空细胞;胚乳细胞被淀粉体完全充实,有体积较大但数量少和体积小但数量大的两种淀粉体存在。因此,果皮中的淀粉体是临时性的,仅用于某个发育阶段的养分供应;胚乳中的淀粉体是贮藏性的,也是小麦种子中最主要的淀粉贮存场所。

3 讨 论

随着颖果发育成熟,果皮有明显的衰亡过程。这一方面是由于灌浆充实,胚乳体积的增加速率远大于颖果体积的增加速率,因此向外挤压果皮,由于外果皮细胞壁较厚、内果皮内侧存在角质层,不容易破损,因此机械压力主要集中到中果皮薄壁细胞,使细胞解体,果皮体积被压缩。另一方面是细胞程序性死亡主动适应颖果成熟的结果,果皮细胞的凋亡既可为由于某些原因而不再需要的细胞提供一个有效的清除机制,又可以形成有利于个体自身发展所需的物质而被加以回收利用[15-16]。

扬麦16果皮花后10d开始的凋亡是有序进行的,细胞逐层破损,其中淀粉体等逐渐降解,供应周围细胞充分吸收和利用。扬麦16果皮细胞核消失的过程较长,直到花后25d仍可观察到少数细胞核,这与余徐润等研究发现相似。余徐润等认为,果皮细胞去核过程中伴随有叶绿体的出现与降解;内果皮细胞中叶绿体的光合效率甚至高于旗叶,能合成淀粉并释放氧气,维持了细胞的存活[7];王利凯也推测由于果皮细胞中早期合成的淀粉颗粒不断被降解,后期叶绿体光合作用又能合成光合同化物,因此细胞一直都有足够的能量补充以维持生存[17]。而当后期果皮中叶绿体解体,贮藏的淀粉颗粒消耗尽时,细胞获得的能量不足以维持其生存,果皮细胞才开始快速凋亡,剩下仅存细胞壁的几层细胞。

综上所述,小麦颖果的外果皮作为主要保护结构而得以保留和强化;中果皮细胞前期储存较多淀粉体,可为果皮提供阶段性的营养物质;内果皮的光合放氧和合成有机物的功能,也是果皮存活和发挥生理功能的特殊保障机制。同时,果皮发生的上述变化不仅是颖果本身的发育结果,也与植株整体的成熟和衰老这一特定生理过程密切相关。小麦果皮发育与衰亡的深层机理仍有待进一步研究和解析。

[1]Zhou ZQ,Wang LK,Li JW,et al.Study on programmed cell death and dynamic changes of starch accumulation in pericarp cells of Triticum aestivumL.[J].Protoplasma,2009,236(1):49-58.

[2]顾蕴洁,王忠,陈娟,等.水稻果皮的结构与功能[J].作物学报,2002,28(4):439-444.

[3]Xiong F,Yu XR,Zhou L,et al.Structural and physiological characterization during wheat pericarp development [J].Plant cell Reports,2013,32:1 309-1 320.

[4]Zheng Yankun,Xiong Fei,Yu Xurun.Observation and Investigation of Starch Granules Within Wheat Pericarp and Endosperm[J].Agricultural Research,2017,6(3):320-325.

[5]Yu X,Zhou L,Zhang J,et al.Comparison of starch granule development and physicochemical properties of starches in wheat pericarp and endosperm[J].Journal of the Science of Food and Agriculture,2015,95(1):148-157.

[6]于爽,夏玉琳,朱恩俊.不同剥皮程度对小麦营养粉品质的影响[J].食品科技,2016,11(41):148-152.

[7]余徐润.小麦颖果发育及其对氮素和干旱胁迫响应的研究[D].江苏扬州:扬州大学,2016.

[8]Li CY,Feng CN,Wang CY,et al.Differences of mineral element compositions and their contents among different positions of wheat grains[J].Plant Physiol Commun,2007,43:1 077-1 081.

[9]纪玉洁,纪建海,王彦霞.小麦物理性质对出粉率的影响[J].粮食加工,2015(5):12-14.

[10]唐黎标.小麦出粉率影响因素的探讨[J].现代面粉工业,2017,31(4):13-15.

[11]周艳华,何中虎.小麦品种磨粉品质研究概况[J].麦类作物学报,2001,21(4):91-95.

[12]邹恩坤.小麦碾削制粉技术及营养安全性研究[D].郑州:河南工业大学,2013.

[13]刘大同,余徐润,朱冬梅,等.扬麦16“灌浆快”与颖果显微结构和内源生长素的关系[J].麦类作物学报,2017(6):739-749.

[14]张晓,李曼,江伟,等.小麦品种扬麦16品质及其稳定性分析[J].江苏农业科学,2016(12):138-141.

[15]Dominguez F,Cejudo F J.Programmed cell death (PCD):an essential process of cereal seed development and germination[J].Frontiers in Plant Science,2014:366.

[16]Gaffal KP,Friedrichs GJ,Elgammal S.Ultrastructural Evidence for a Dual Function of the Phloem and Programmed Cell Death in the Floral Nectary of Digitalis purpurea[J].Annals of Botany,2007,99(4):593-607.

[17]王利凯.小麦颖果筛分子和果皮发育中的细胞编程性死亡研究[D].湖北武汉:华中农业大学,2008.