途中与你相见

甘南草原,神奇而自由的土地,在那里,我遇见了许多有故事的人,他们的音容笑貌,深邃迷茫的眼神,干裂而微张的嘴唇……让人猜不透的外表,诚实坦荡的心灵。这片土地因此而美丽动人。在心里,它温暖,祥和;在画里,它寂静,欢喜……每画,总沉迷。

初次踏上这片土地,那是1997年的8月,阳光灿烂的地方——甘肃省夏河县。阳光照得人几乎无法完全睁开眼睛,空气在我记忆中顿时变得透明起来:深蓝色的天空,红色的拉卜愣寺,亮丽的服饰,黝黑的肌肤,一切都那么神秘和新奇。之前听说当地人喜欢活佛的相片,于是我专门到照像馆找来一些随身带着,到寺庙附近看人们转经筒,见到牧民就赠一张。“嘎真齐!”——这是我学会的第一句藏语,意思是“谢谢!”一位老年人接过相片,回赠我一个友善的笑容,手捧着相片举到了头顶。

路边的茶馆是个不错的地方,经典之选——八宝茶。茶馆里弥漫着酥油的味道,烟雾轻轻地萦绕着冷色的空间,室内的阴凉与户外的明亮形成了鲜明的对比。

记忆中有许多好听的名字和故事,才让是这段有趣记忆中的第一个人。他是当地的牧民,当时在夏河县城里靠蹬三轮车养家,人很勤恳,会说一点汉话,没上过学,只会写一个字——“米”。第一次上他家,一个土木结构的二层小楼,他给我们倒茶,说“茶喝!”(藏语的习惯,动词放在后面)。

和才让相识的那一天,我们依旧在茶馆里歇脚,画速写和拍照片。一个二十来岁的藏族青年走近我们,他灰头土脸,戴一顶黑紅相间的“公牛”帽子,腰间别一根打狗棒,消瘦的脸仿佛只能用直线来画,布满血丝的眼睛里,浅咖啡色的眼珠透亮。他递过来一张很破的纸条说:“你们认识这个人吗?”纸上模糊的字迹:“张伟,广州美术学院工艺系……”后面几个字让人眼前一亮:好亲切!我抬头说:“不认识,但可以帮你找,我们也是广州美术学院的!”

他的眼神里闪过一丝喜悦,说:“他以前来过这里,有一天我在草原上把他救了,我们裹在一张羊皮里,草原晚上很冷!后来我们一起玩,他走的时候说过两年还要再来。我每年这个时候都在这里等他,见到像你们这个样子的人就问。我已经等了两年了……饭吃不下,觉睡不着。”他摸了摸自己的心,认真地说:“我很想念他!”说着,脸上飘过一丝惆怅。他就是才让(在藏语里,才让是长寿的意思)。

第二天下午,才让领着我们上了一辆敞篷东风大卡车,他带我们去甘加草原。我仰面躺在一个软软的大麻包袋上,一路颤簸着,看着蓝天上偶尔飘过的云,听着那些完全听不懂的语言,不知不觉中睡着了。当我被唤醒时,夕阳西下,映照着山花烂漫的草原。草地上活跃着一群蚂蚱,烘托着惊喜的心情,我们来到了传说中的草原小木屋——才让在牧区的房子。

室内摆设很简洁,长方形结构,长项中间进门,左右对称有炕,炉子设于中间,室内中间上方供奉着唐卡和佛像,炕中间摆设一张方几,一把吉他靠在叠好的花棉被上。木板墙上挂满了家里人的照片,其中有几张是张伟的。

夕阳透过玻璃窗,使整个房子变成了暖调子,炉上飘着烟,两老正忙着把拉长的面一片一片地揪下来,扔进飘着肉香的锅里。才让抽着烟,给我们讲述他和张伟的故事。此时此刻我只有一个心愿,回去一定要帮他找到张伟。

那晚,草原很冷,星光灿烂,静得让人觉得耳鸣。

回家后,我找到了张伟,并把联系方式寄给了才让。

在这神秘的土地上,藏传佛教渗透在生活的每个细节。人们温良,虔诚。不仅是平民,还有喇嘛。

也许是缘份,我有幸认识了几位画唐卡的喇嘛:长脸的大个子彭措,瘦骨清相大眼睛的旦增,英俊而憨厚的扎西,圆浑翘鼻子的次正,还有那个袈裟盖头的沉默的金巴。

他们羡慕我能把对象画得真的一样,而我却希望从他们那里学到一些师父嫡传的绘画技法,例如金箔的用法和唐卡的着色方法。我曾在明清肖像画里见到过这样的技法表现,制作的过程却第一次见。

彭措和丹增是最先熟识的,每次去,他们总热情地倒茶,还分给我泡泡糖。他们的汉话说得最流利,因为每周都到寺院里上语文课。一天晚上他俩放学回来,手里拿着作业本,课后还得练习汉字。彭措要我念一篇课文《金色的鱼钩》给他们听,这篇课文把我带回了我的小学五年级。

藏族文化有些事情非常神奇,首先是看藏医。当时我一直病着,我把带去的药都吃了也不见好,再买了一些药吃仍不见效,于是彭措带我去藏医院。藏医院在寺院正殿的对面不远处,有个正儿八经的前院。医院里十分冷清,与寺院附近人群顺流不息的景象形成强烈的反差。虽然有几层楼,但楼下只开了一个门诊的房间,一个抓药的窗口,计费和挂号在同处。求医的加上陪看病的不过五六个人。门诊大夫是藏医学院有威望的老喇嘛,藏医好像也是采取“望、闻、问、切”的中医诊断方法,他望我的眼神锋利得像一把刀,仿佛能把病痛从我身上挖出来。挂号、门诊加药费总共七元八角钱,这个数字让人觉得时光倒流。简陋无比的包装薄膜上印着藏文,用绣花线打蝴蝶结封口。彭措向我解释上面的字:“早上吃、中午吃和晚上饭后吃。”灰绿色的粉末,还配有小勺,晚上吃的是莲子大小的黑色油亮小丸子。在彭措和旦增的指导下,两天过去,药到病除。我切身体会到“入乡随俗”确实是真理。

人各有志,扎西曾提过他的理想:开一家客栈,广聚游学的僧侣,让他们在拉卜愣寺院外围安心学习。最近一次见到扎西是2004年的夏天,在一个安静温暖的小院落里,扎西仍然在自己的僧房里研习唐卡绘画,画风越发细密工整。他并没有成为旅店的老板,反而潜心学习占卜。近些年,丹增和次正都还俗了,结婚生子,还开了专门画唐卡的画室,过着世俗的生活。人总在变,理想也会变,而他那憨厚善良的笑容却一如既往。

“坚持信念”是一种美德,而抛弃虚伪,不自欺欺人更是一种境界,真诚面对本心需要更大的勇气。我曾在丹增的画室里见过穿着袈裟的彦培,他来自青海省循化,十世班禅的故乡。他是丹增的小师弟,我画过他的速写,白净的脸上总带着青涩的笑容。次年,他还俗了。

1999年的夏天,青海湖边依旧开满了金黄的油菜花,在野草丛生的小山坡上,偶尔能见到迷离的野兔在奔跑。我梦想着草原的放牧的生活,于是跟着丹增寻找美丽传说中的主人公——彦培和仁青草,他们在那片土地上放牧,过着幸福快乐的日子。告别时,我送给仁青草家几块茶砖,她的母亲给我编了一百根小辫子,编进去一百个迁想妙得,编进去青海湖美丽的回忆。

跟着旦增流浪的日子,是一种心境的历练。桑科草原的赛马会是我此行的最后一站,我经历了此生中的最难忘的寒冷。

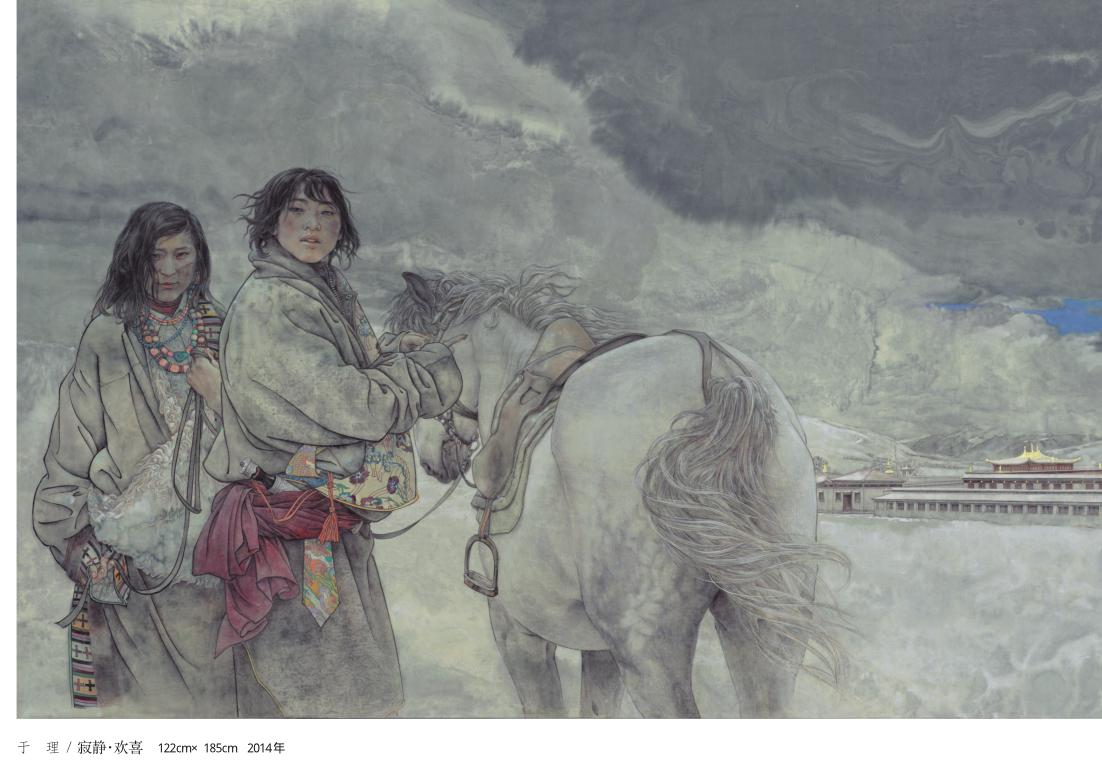

赛马会前一天的下午,背着棉被和行李,我们行走于草原上,不远处便是明天赛马会的帐篷。眼瞅着一朵乌云从远方飘落,撒下微小的冰雹。冰雹落在身上嘀嗒作响,透过衣服,企图敲碎我每一根神经,远处的帐篷被冻结在冰雹笼罩的寒风里。突然,两匹马像希望的使者从帐篷那边来到我们跟前,坐上马背,马的主人把我们带进了帐篷。

门帘掀开,所有人的目光投了过来,“哗”地让开一条道,一个火炉现出来,我把自己晾在炉火边,顿时烟雾从腿往上蔓延,笼罩了我的全身。

那天的黄昏是记忆中最美的,在清澈流淌的小河边,一个简陋而又能遮风雨的棚,雨后的斜阳渗着无力的光,透过棚架,映在烟雾缭绕的方寸之地,生成了冷抽象的分割。昏暗中有人挂起了明亮的气灯,灯在风中摇曳,在动感的灯光与太阳的余晖交相掩映的瞬间,我看到了人们粗犷而善良的眼神,闪烁在惊喜的空间,那氛围使人突然迸发出一种让人毕生难忘的感动。

晚上,对着炉火我们几乎烤了一个晚上,我蜷缩在八成干的被子里睡到天亮,丹增一宿没睡,他在帮我烤干鞋子和外套。

第二天,雨继续下,赛马会上人声鼎沸,渐渐渗透的寒冷令我的牙齿不知什么时候开始打颤,当刚烤干的衣服再湿透时,赛马会结束了。我躲在拥挤的大卡车里,不知什么时候,雪花飘落在草原上。一路上车子在缓慢地摇晃,一位老大娘用藏袍裹着我,搓着我冰冷的手,偎依在她怀里的那种温暖逐渐沉淀到我的记忆里。

一切仿佛是昨天,记忆是流淌的河,深入藏地,遇见他们让我感到无比幸福,那些鲜活的面孔伴随着朴素的名字,宛如河底多彩的石,闪动着美妙的色彩,萦绕在温暖的思绪里。至今我常去甘南草原看看,想念他们成了惯性,每画,总沉迷。

于理

毕业于广州美术学院中国画系,1996年获学士学位,1999年获硕士学位,专攻中国工笔人物畫。2007年赴日本东京女子美术大学学习交流。现为广州美术学院中国画系副教授,研究生导师。

作品参加第九、十一、十二届全国美术作品展览;第三、四届全国青年美术作品展;第六届全国工笔画大展等重要展览,并多次获奖。