高校休闲体育专业的发展瓶颈及改革思路

刘 利,沈 伟

(安徽师范大学 体育学院,安徽 芜湖 241000)

1 休闲体育专业发展过程中的瓶颈

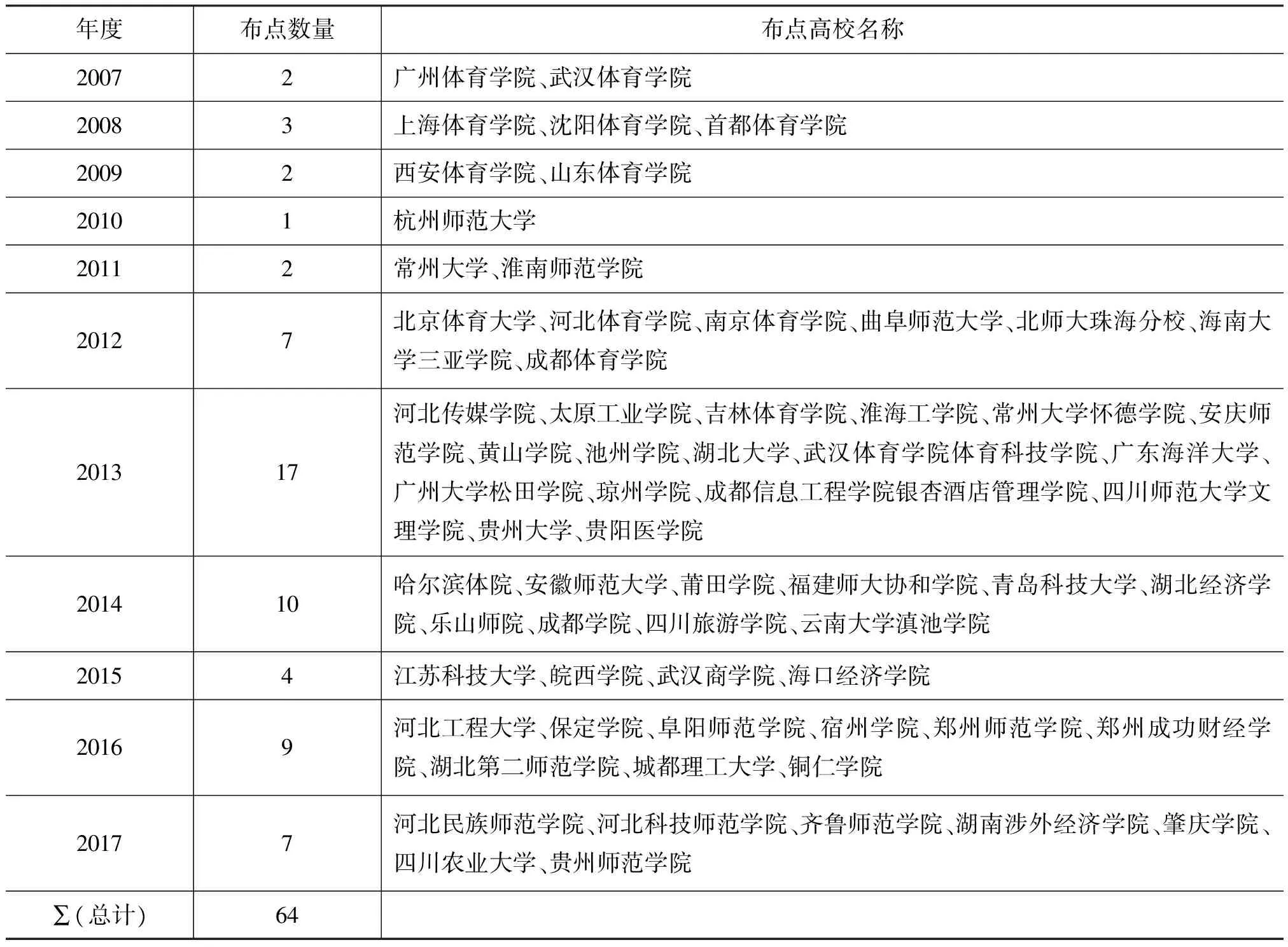

2007-2017年间,开办休闲体育专业的高等学校数量增长迅速。从2007年的2所到2017年64所高校,年均增长招生高校数量在6所左右。2015年达到48所,2016年57所,2017年64所。截至2017年3月,按省区划分其中西藏、新疆、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、重庆、广西、天津未开设休闲体育专业。其中安徽、四川、湖北、河北4省休闲体育专业的布点达到28个,占总数的43.75%;广东、江苏、贵州、山东4省的布点达到16个,均为4所,占总数的25%;剩下的省份开设休闲体育专业的布点数量为1-3个(见表1)。

表1 2007-2017年休闲体育专业布点增长情况统表

新生事物的发展,都有由初级阶段朝着高级阶段发展的过程。作为我国高校本科专业的新生,休闲体育专业的发展尚属初期,距离成熟、完备还有较大差距。2014-2017年共有28个进行休闲体育本科招生的高校至今还没有一届毕业生,占总数的43.75%。综上可知,休闲体育专业在我国高等教育事业发展的主线上,总体来说尚处于发展的初级阶段,其后续发展和可持续发展的局面面临以下问题需要正视,并且这些问题也是该专业当前亟待突破的瓶颈。

1.1 休闲体育专业开设的顶层设计亟待完善

休闲体育专业于2007年正式招生,进入我国高等教育范畴。据统计分析可知,2007-2017年开设休闲体育专业的高校数量增长迅猛。根据高校学科范围划分,开设休闲体育专业的高校包括体育类院校、综合类院校、师范类院校、财经类院校、理工类院校,还包括少量医药类、农林类、艺术类、民族类院校等。纷繁复杂的不同学科高校在短短数十年中开设休闲体育专业,招收休闲体育专业本科生。然而,这些高校体育专业的实力参差不齐,相当比例的高校休闲体育人才培养的顶层设计仅仅围绕着社会体育专业进行局部改动而已。尤其是培养方案与课程设置,与社会体育专业培养的区分度较低,造成休闲体育专业学生所学课程与社会体育专业学生并无二致,学生对该专业的认可度较低。部分开设休闲体育专业的院校并无专门针对休闲体育专业学生培养方案中所提及的实训场地,如营地、可供学生上实践课的场地等,学生普遍感到未来的就业前景并不明朗。

1.2 课程设置与社会需求脱钩

高校人才培养的最终目的还是与社会发展需求紧密联系在一起。随着我国人民群众生活水平的不断提升,追求健康的生活品质和高质量休闲需求不断增长,休闲体育专业应用型人才的需求不断增加。2013年,国务院办公厅发布《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》。纲要明确要求,我国相关职能部门保障职工旅游休闲时间、改善普通大众休闲旅游基础设施建设、提高广大人民群众的旅游休闲服务质量[1]。2016年,国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》。在第十九章积极发展健身休闲运动产业里明确提出“创新健身休闲运动项目推广普及方式”,积极培育休闲体育项目的发展,“打造具有区域特色的健身休闲示范区、健身休闲产业带”[2]。

一系列的政策保障,助推着休闲体育专业的快速发展。短短10年,休闲体育专业的学生年招生数量就从100人左右,猛增到6000多人。提高人才培养质量是高等教育的核心,是社会对高校的期望。但目前的现实状况是,毕业生的质量并没有满足当今社会对休闲体育多元化的需求。明显的表现是应用能力不足,究其原因,诸多高校开设的休闲体育相关课程不能满足社会实际需求。笔者在高校从事休闲体育专业的相关课程教学发现,很多课程并没有场地保障,难以完成本专业培养方案的要求。这就导致休闲体育专业中所囊括的休闲时尚运动项目(高尔夫球、漂流、登山、户外溯溪、皮划艇、湖泊海洋潜水、滑翔、户外拓展、户外真人CS等)技能储备不足;传统的运动技能掌握不扎实,现代的休闲项目管理实践知识又缺失等。最终导致休闲体育专业毕业生的社会层面认可度较低。

1.3 优质休闲体育专业师资体系构建急需完善

人才的培养离不开高水平的师资队伍。休闲体育专业大规模的招生同样对师资队伍的建设提出了巨大量与质的要求。据调查,大部分的高校休闲体育专业教师,教育背景是体育教育训练学、体育人社会学和民族传统体育学专业,对休闲体育专业某一项技能或者专业主干课有所涉猎,但专业性并不强。例如,笔者主要从事体育人文社会学体育史方向研究,但也承担了休闲体育专业的科研方法本科教学工作,在教学过程中,使用的教材是《休闲与旅游研究方法》。教学过程中,深感这门课如果是由旅游学院的老师担任更为合适。师资力量的体系建设确实离不开就近专业的转型,但不能仅仅寄托于校内师资的转型,还是要配备专业出身的科班人员来引领。同时要加快休闲理论教师群体的建设,学科发展势必要依托深厚的理论知识体系。当前休闲体育专业的主要矛盾之一是其跨专业特征明显,但理论建设时期不长,导致师资队伍培养面临困难。因此,理论体系的建构要先行,这样才能为休闲体育专业全局、全方位的建设打下坚实的理论基础。

2 休闲体育专业发展改革思路

2.1 休闲体育专业的专业定位

休闲体育专业是舶来品,其在欧美发达国家的发展已经成熟稳定,具有完整的体系结构。既然是舶来品,势必与我国本土、本民族的有诸多差异,不可全盘接受,要仔细鉴别同样适合我国社会发展需求的同质化内容,同时要区别对待。第一,国家定位要有所甄别。比如说西方休闲更关注是如何度过工作以外的时间,而我国休闲,更多是让休闲主体如何在工作生活压力中放松下来。再者,不同区域专业定位要具有不同的区域特征。我国幅员辽阔,涉及不同的区域开设休闲体育专业,同样要考虑到区域性差别。例如北方与南方地区的人们选择休闲的方式就很不同,在人才培养上要结合本地市场需求和发展区域特色。第三,不同高校其专业定位要适当差异化定义。开设休闲体育专业高校林林总总,在培养主干基础不变的前提下,要根据高校实力、高校学科范畴、高校所处的地域差异有所侧重。例如笔者所在的学校在江南地区,结合笔者个人的游泳经历,在专业选修课上培养了大量从事游泳的体育人才,输送至江浙一带,满足该区域市场对游泳救生员、教练员的需求。

2.2 休闲体育专业的办学思路、培养目标、课程设置

休闲体育是一门交叉学科,涵盖了体育学和休闲学。其办学思路、培养目标和课程设置要明确,要围绕着应用型人才培养为主旨思路。应用型人才培养大方向指引下,不同层次的高校进行以下三类人才培养,侧重其中一项,对不同层高校来说就不会迷失休闲体育专业办学思路,模糊培养目标或重复课程设置。办学底蕴深、科研实力强的高校以休闲体育创新型人才培养为主体;中间层面的高校以培养技能型人才为主;新建本科高校应侧重于培养技术型人才。这三种模式也可以根据学校发展速度,休闲体育学科成长速度适时进行转型,三种人才培养的侧重是动态可变的。在培养目标确定以后,不同高校休闲体育专业的课程设置也应有所侧重;随后确定休闲体育专业的核心知识体系,包括体育学和休闲学两大部分;再根据核心知识体系确定休闲体育专业核心专业课程;根据文献[3]对休闲体育专业培养目标的界定——“掌握休闲体育基本理论和方法,具备休闲体育项目策划与组织、休闲体育俱乐部经营与管理或体育旅游推广与经营或户外运动指导与管理的能力,能胜任休闲体育方面的工作”[3]12—— 确定休闲体育专业核心课程应包括休闲体育学,休闲体育、体育旅游项目管理与指导,户外互动策划、指导与管理,体育项目、场馆经营管理等。在核心课程体系基础上,根据区域特色和培养侧重,不同高校在进行课程设置时要有所区别,差异化培养。

2.3 休闲体育专业的管理评审和教学质量评估

(1)休闲体育专业的管理评估。专业建设的发展离不开管理监督体系,休闲体育专业建设要进行周期性评价。评价指标体系包括:①休闲体育专业教师人才梯队的建设,高级人才(校内、校外)的占比要在一定时期内达到20%-30%;应用型人才的培养要加大校外师资的培育和引进,加大学生校外见习和社会实践以及毕业实习的比重和质量,注重“双师型”教师团队的建设。②校内外实习课程体系的建设。休闲体育专业的跨学科特征,以及对实践、管理、运营等应用能力的侧重,要求开设休闲体育专业的高校要加大实践课程体系的建设。有条件的高校可以校内、校外双向发展,校内条件暂时不达标的学校要积极走出校园,就近建设专业实习基地,分学年、分阶段由带队指导老师带队深入学习、掌握相关休闲户外实践项目的运行与管理。③休闲体育专业的理论建设。加大休闲体育的基础理论研究和教学教改研究,校内积极对新生专业给予适当的经费支持,休闲体育专业教师团队积极申报科研项目,慢慢形成理论先行、理论指导实践、实践助益理论深入发展的良性专业建设循环。

(2)休闲体育专业的教学质量评估。休闲体育专业的教学质量评估体系包括教学过程中的评估、毕业生跟踪反馈机制、社会评价评估。①教学过程评估包括学生在学习过程中的主干课程基础、专业实践、科研训练、专业实践能力、创新创业实践能力的建构是否完整有效。②学生毕业后,定期进行毕业跟踪反馈,对学生发展的建立动态监控体系,定期召集毕业学生进行专业建设研讨,不断优化人才培养方案。③社会反馈。与用人单位建立长久的联系机制,将用人单位对休闲体育专业学生的实际表现建立档案库,定期邀请用人单位人事部门工作人员参加专业建设研讨会,结合用人单位的实际需求,优化调整专业培养计划,做到与时俱进、与时代发展同步、与用人单位需求紧密结合。

3 结语

《21世纪的高等教育:展望与行动世界宣言》指出:“未来的高等教育首要关心培养学生的创业技能和主动精神,大学毕业生不再仅仅是走出校园的求职者,而是要成为工作岗位中的创造者,甚至是工作岗位的缔造者。”[3]27我国休闲体育专业正在快速发展,高等教育工作者们在关注数量发展的同时更要着眼于休闲体育专业人才的培养质量,做到质量优先、量质双重保障,这样才能满足我国社会快速发展进程中的休闲人才的需求。培养核心应以应用型人才为根基核心,培养模式要从规模扩张的粗放式发展向提升品质的可持续式发展转变。在国家供给侧改革、建设体育强国战略的多重顶层制度的引领下,培养专长实践操作的技术、技能型人才和掌握科学理论的专业素养、理论根基并重研究型休闲体育专业人才,为“实现‘两个一百年’奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实健康基础”[4],也为我国体育强国事业的发展提供人才保障。

[1] 刘洋,王家宏. 休闲体育专业人才培养的问题与改革探索[J].北京体育大学学报,2016,39(11):104-111.

[2] 王定宣. 中国休闲体育专业人才需求与培养现状调查研究[J].广州体育学院学报,2017,37(4):29-32.

[3] 黄汉升,陈作松,王家宏,等. 我国体育学类本科专业人才培养研究:《高等学校体育学类本科专业教学质量国家标准》研制与解读[J].体育科学,2016,36(8):3-33.

[4] 中共中央国务院:《“健康中国2030”规划纲要》[EB/OL].(2016-10-25).http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/25/content_5124174.htm