贵州山区中小河流治理护岸形式探讨

邓文强,杨贞贞

(贵州省水利科学研究院,贵阳 550002)

0 前 言

贵州是一个唯一没有平原的省份,地形多为山区,省内河道普遍为山区河流,山区河道坡降大,陡涨陡落,河岸冲刷严重,导致水土流失严重,河道污染严重。山区河流这一特殊地形,给贵州中小河流治理带来了很多难题。近年来国家对中小河流治理逐渐加大,贵州也赶上了国家的步伐,中小河流也逐年增多,因此寻找适合贵州山区中小河流治理方法尤为重要。

随着城市发展以及人民生活水平的提高,人民对环境保护的意识渐渐增高,河道生态环境治理被提上了议程。在“十三五”规划中,生态环境的保护和治理将被重点提出。目前,从传统工程措施到盛行回归自然河道的治理措施,护岸逐渐成为工程及治理措施的重中之重。现在贵州中小河流治理的护岸边坡形式主要有:混凝土栅格草皮护坡、重力式混凝土挡墙,重力式浆砌石挡墙、干砌石护坡,边坡性生态防护技术、绿格防护工程技术、生物修复技术,生态袋护坡等一系列修复技术。除此之外,也可以采用天然土质岸坡、自然边坡、植树造林、种草等常规的生态技术措施。这些方法既防止部分水土流失,美化环境,同时也对河道水质的改善提供了有利条件。

1 贵州省山区中小型河道的特点

贵州省河流分别属于长江流域以及珠江流域,其中:长江流域面积11.5万km2,占土地总面积65.7%;珠江流域面积6.1万km2,占土地总面积34.3%。全省中小河流众多,主要分布在长江流域的横江水系、綦江水系、乌江水系、沅江水系和珠江流域的有南盘江水系、北盘江水系、红水河水系及柳江水系。

贵州山区中小型河道的主要特点为:①流域面积小,河道短,坡降大,河道下游坡降小;②河床部分较松散,河流泄流能力差;③水土流失严重;④暴雨集中,水位暴涨暴落,流量较大;⑤由于人为破坏,河道污染严重。

2 贵州中小型河流护岸形式

为解决河道的结构稳定性,中小河流治理工程中常使用传统护岸形式,如混凝土、浆砌石等,尽管这些传统的护岸形式可以满足稳定要求,但是由于其刚性的衬砌结构上无植被及不透水性,导致水环境的恶化,满足不了日益增长的生态理念。在此,提出贵州小型河道护岸形式。

针对贵州省山区中小型河道的特点,结合目前河道护岸的处理措施,下面阐述护岸形式对河道生态环境的影响分析。通过总结贵州山区中小河道护岸形式,严密结合“十三五”规划的文件要求,提出适合贵州山区河道的理想护岸形式,为贵州河道治理工程提供参考依据和理论研究。

2.1 传统护岸形式

由于受资金、技术以及认识水平的限制,贵州山区中小河流通常使用传统的护岸形式。传统的护岸形式由水泥、砂浆、浆砌石、石料、混凝土及沥青等主要建筑材料构成。在直立式护岸中,混凝土及浆砌石等高强度的人工材料得到了大量应用。传统护岸将硬性材料直接应用于河道,结构稳定,抗冲刷性好,但破坏了周边的生态系统,使得原始河岸生物系统受到破坏,土体与水体的关系割断,将河道中的生物、微生物与陆域生物接触,导致生态环境恶化。

传统护岸治理河道中存在的诸多负面影响,影响如下:

2.1.1 河道生态系统比较差

在水力计算中,为了满足最小的水力半径和糙率,在结构设计上通常将河道渠道化,采用硬性材料,在使用功能上侧重重力式防洪堤护岸,因此,大多数河道呈现出“平面化”、“直线化”,改变原来河道的天然状态,导致河道流域生物物种变少。

2.1.2 河流生态系统破坏

传统护岸形式阻隔生物在河道处进行生态活动,影响生物的多样性。许多污染河道一般会使用引水冲刷、截污分流的方式,尽管通过这些方式可以降低河道污染,但在一定程度上增加了接纳污水的污染负荷,过度的开挖河道已经损害该处原生物的生活环境和水体结构,最终致使河道流域的生态体系瘫痪。

2.1.3 裁弯取值,改变了自然流态

山区河道具有弯曲的流态,但传统护岸形式一般都是具有直线化的特点,这必将改变水流流态,不能顺其自然。将河道裁弯取直后,河道的坡度增加,长度减小,会导致河道流速增大,下游泥沙增多等不利情况,同样也会给河道和河道周围的环境带来影响。

2.2 新型生态护岸形式

河道治理与人民生活紧密联系,且受到国家政府的高度重视。随着国家经济的不断发展,人民生活水平提高,对环境的要求日益增高,因此,河道治理的形式应更多加入生态的元素。特别是生态保护比较好,开发较晚,旅游资源丰富,山清水秀的多彩贵州,中小河流的治理形式也应该由传统的护坡形式逐步转换成新形势下的生态护岸形式。生态护岸是利用绿色植物或者绿色植物与施工环境结合起来,对河道岸坡进行防护处理,尽量使河流保持自然状态与沿河两岸景观相结合,尽可能恢复河道功能,促进防洪、生态、景观、自净和谐。

2.2.1 生态袋护岸

生态袋技术是目前一项新兴的生态修复技术,它是一种由聚丙烯(PP)或者聚酯纤维(PET)为原材料制成的双面熨烫针刺无纺布加工而成的袋子,施工时在袋内填充种植土,然后平铺在处理好的河道边坡上,生态袋之间采用连接扣连接,形成一个整体,然后在生态带覆盖一层10cm左右的种植土,在种植土上播上草种,随着时间的推移,草生长起来,草跟深入生态袋,使之形成一个整体,从而增强了河道边坡的稳定性。同时也绿化了河道,美化了环境,达到人水和谐[1]。

生态袋具有抗老化、高强度、耐酸碱、无毒、不降解等特点,其寿命较长,可达70a以上,使用后可完全回收,其绿化效果更是长期稳固。生态袋护坡技术首次被科技部推广,目前已经广泛应用于边坡生态防护工程中。

生态袋护岸工程适用于各小流域河道、湖泊、水库岸坡。北京植物园湖区初始护坡形式为混凝土柱护坡和随自然地形漫坡入水两种形式,长期受到湖水侵泡与冲刷,导致岸坡土壤流失严重,植物园区的整体性受到破坏,整体水域景观效果受到破坏。采用生态袋技术对湖区岸坡进行修护后,恢复了受损的驳岸,为生物提供了土壤基质,与周边人文、自然生态环境融合。

近年来,贵州山区中小河流治理中也时有应用,如白云区麦架河治理工程,凯里市鸭塘河治理工程,龙里县谷龙河治理工程,贵定县的尤溪河治理工程中都采用了生态袋护坡形式,实施后效果良好,河道岸坡稳定,满足防洪及生态要求。

2.2.2 生态网格护岸

生态网格也称为格宾网,采用特定材料编制成网箱并填充石料形成的一种防护结构,抗腐蚀、耐磨损,强度高。河道生态网格中装有碎石、肥料及种植土组成。填充的石料间的孔隙逐渐被泥土填充,因此植物可深深生长在泥土中。目前该技术适应于河道地质较差、易产生局部坍塌,流速大的河道。该结构形式可保护河岸、又促进水与土体之间的自然交换、增强水体自净能力,实现稳定与景观美化的结合。该技术结合护坡又可砌成挡墙,在平原河道工程中,此技术具有典型性。该技术在贵州山区河道中也有应用,如剑河县清水江剑河县城河段防洪工程,该工程中大量使用了格宾网护坡技术。运行也很好。

2.2.3 植被型生态混凝土护岸

生态混凝土就是通过材料筛选、采用特殊工艺制造出来的具有特殊结构与功能、能减少环境负荷,提高与生态环境的协调,并能为环保做出贡献的混凝土。生态混凝土护坡是利用混凝土具有相互贯通孔洞这一特性,实现地下水体的正常交往,同时混泥土面层的植物根系可通过孔洞进入基础土壤,起到加筋作用,进一步增强防护结构强度。 也能形成良好的生态环境。

2.2.4 土工材料复合种植基护岸

土工材料复合种植基护岸技术包括土工格栅固土种植基、土工单元固土种植基、土工网垫固土种植基等多种形式。该技术是结合土工格栅和活性植物等工程材料,在坡面处建一个具有自身生长能力的防护系统,由于土工材料的锚固作用,抗滑力矩增大,活性植物生根后,将土工材料、活性植物和土的优势完美结合起来。目前,这种护岸形式已被广泛使用。

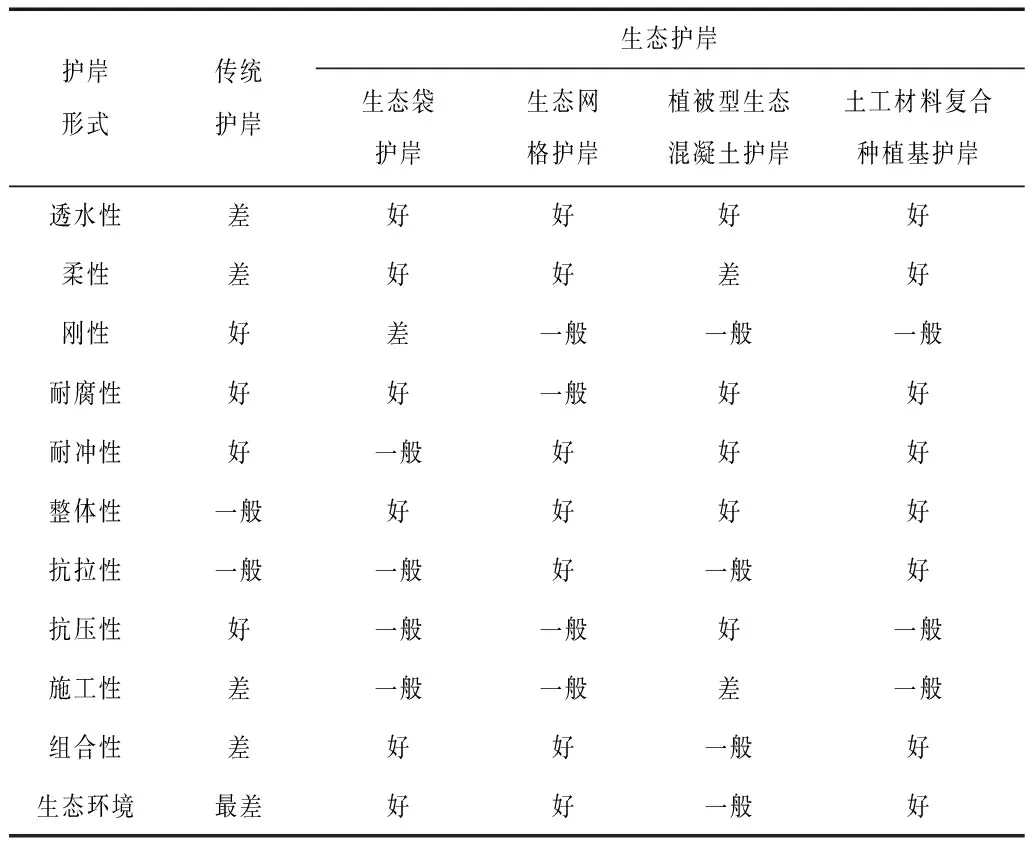

综合上述传统型护岸与生态型护岸的现状及优缺点,总结如表1所示。

传统型护岸与生态型护岸都属治河防洪工程,两种护岸形式都能满足结构稳定性,其主要区别在于:

1)景观适宜性:生态护岸具有比较适宜的特点,可以提供与水和谐共处的开放式平台,给人类提供优美、健康、舒适的生态环境。

2)生态健康性:由于河道生态护岸自身具有较强的生物多样性,与自然界形成健康的生物链,从而使得河道生态达到动态平衡。

3)生态安全性:从环境学角度来说,生态护岸属于一个对内及对外的开放系统,与周围生态系统进行物质、能量和信息交换。对于目前存在的水质污染、底泥污染等问题具有较好的治理能力,同时,对其他生态系统不会构成干扰、威胁和破坏。

表1 传统护岸与新型生态护岸形式的比较

3 结论与展望

在贵州山区河道中护岸治理不仅需要满足防洪要求,同时也需要考虑河道生态环境,河道景观与周边环境相协调。在接下来的任务中,有必要建立有生态护岸生态功能的评价体系或标准,需要有完善的配套体系。否则很难以传统的护岸形式相区别,建立的生态护岸形式也缺乏说服力。

生态型护岸比较适合贵州生态发展理念,但需依据具体河道河床的变化规律而采用具体的生态护岸形式,生态护岸在迎流顶冲或深泓靠岸、流速比较大的地方,应需与传统护岸形式相结合。

综上看来,生态型护岸是传统型护岸的改进,是治河工程学科发展到相对高级阶段的产物,是现代人渴求与自然和谐相处的需要,也是今后人水和谐发展的大趋势。生态型护岸形式既源于传统型形式的护岸,也有别于传统型护岸形式,它是护岸工程技术发展与进步的必然结果。随着社会生态环保理念的深入,人们将不断地提高对护岸工程生态环境效益的要求,因而传统型护岸必然要向着生态型护岸方向发展。

[1]邱从维.生态袋护岸技术在邵武市同青溪河道治理中的应用[J].水利科技,2010(01):23-24.