你是我的眼

陈厚尊

天文望远镜是天文学家观测天体的重要工具,可以毫不夸张地说,没有望远镜的诞生和发展,就没有现代天文学。随着望远镜各方面性能的提高和改进,天文学也正经历着巨大的飞跃,迅速推进着人类对宇宙的认识。“你是我的眼”,这句脍炙人口的歌词准确道出了现代天文望远镜与天文工作者之间的关系。

从伽利略磨制的第一架33倍率小型折射望远镜,到2016年在中国贵州省平塘县克度镇落成的500米口径球面射电望远镜FAST,现代天文望远镜走过了一条复杂的演变之路,不仅外形变得千奇百怪,规模也越来越庞大。但总体上看,天文望远镜的演变离不开两大趋势:一是有效口径的不断增加,二是观测波段的大幅拓展。有效口径方面,17世纪至18世纪天文望远镜刚刚问世的时候,其口径多在几十毫米至几十厘米间,同今天的许多业余设备相当。到19世纪时,陆续出现了一批有效口径达到“米”级别的大型观天设备,它们是现代天文望远镜的雏形。此后几十年,受到大气波动带来的观测极限的影响,以及磨镜技术的限制,光学望远镜的有效口径一直没有显著增加。直到20世纪末,以计算机为基础的自适应光学技术(AO,AdaptiveOptics)问世以后,光学望远镜的有效口径才得以继续提升。在波段拓展方面,第二次世界大战以前,天文学家只能通过大气层的几个透明窗口(包括可见光、部分近红外和射电波段)了解我们的宇宙,而航天技术的发展使天文学家彻底摆脱了大气层的束缚。远红外天文学、紫外天文学、X射线天文学、伽马射线天文学先后蓬勃发展起来,它们基本涵盖了电磁波的各个频段。进入21世纪后,由于LIGO、Virgo等引力波干涉项目先后取得巨大成功,引力波天文学进入一个多信使联合观测的新纪元,并正式成为观测天文学的新兴分支之一。毫无疑问,它将从另一个维度极大地拓展我们对宇宙的认知水平。

早期的天文望遠镜(1600—1800)

公认的天文望远镜的最早发明者是意大利物理学家、天文学家伽利略·伽利雷。受到一位荷兰眼镜制造师的启发,伽利略于1609年磨制了史上第一架折射式望远镜。实际上,他曾先后打磨过两架望远镜,第一架放大率为8倍至9倍,于1609年8月25日磨制成功;次年年初,伽利略又磨制了另一架33倍的望远镜,用来观察日月星辰,有了许多新的发现,例如月球崎岖的表面、金星奇特的相位、木星的四颗卫星、土星多变的椭圆外形、银河原来是许许多多星辰的总汇,等等。1610年3月,伽利略出版了一本专门描述这些新发现的专著《星空信使》(Starry Messenger),在欧洲引起巨大的轰动,同时也促进了哥白尼日心说的广泛传播。有些遗憾的是,就在伽利略制成天文望远镜之前5年,蛇夫座中曾爆发了一颗特别明亮的系内Ia型超新星,史称SN1604或开普勒超新星(Keplers Supernova)。伽利略曾对其进行了详细观测,认定它没有肉眼可见的周日视差(Diurnal Parallax),由此断定它位于距离我们非常遥远的恒星世界,并据此推翻了亚里士多德“天堂是永恒不变”的论断。开普勒超新星是迄今最后一颗肉眼可见的系内超新星,而天文学家就这样遗憾地与它失之交臂。因此,直到400多年后的今天,人类也没有机会通过望远镜近距离研究任何一颗系内超新星。

1668年,艾萨克·牛顿爵士根据光的色散理论发现,任何折射式望远镜都会受到色散影响而产生色差,因此发明了第一架反射式望远镜(Reflector)来回避这个问题。牛顿亲自打磨了一片球面反射镜片,并使用如今称为“牛顿环”的方法检验镜片的光学品质,终于制作出了性能优于伽利略折射镜的望远镜。这主要归功于反射镜的大口径镜片。1671年,应英国皇家学会的要求,牛顿公开展示了自己的新式望远镜。皇家学会的兴趣激励牛顿发表了他的光学研究笔记,这些内容后来都被扩编入《光学》(Opticks)一书中。

同伽利略或开普勒式折射望远镜相比,牛顿式反射望远镜主要有三大优势:第一,主镜和副镜只用来反射光线,不会引入色差(但目镜依然会不可避免地引入少许色差);第二,在口径相当的情况下,反射镜的镜筒短,重量轻,更加便携;第三,主镜和副镜不需要特制的光学玻璃,造价低廉。当然,牛顿式反射镜的缺点也很突出:首先,镜筒开放,易受到观测环境的影响,使用前需要充分冷却;其次,副镜仅靠四根桁架结构悬空支撑,在搬运过程中易造成光轴偏离;再次,牛顿式反射镜的光路在镜筒内有重叠,这会降低成像反差。理论上讲,牛顿式反射镜的主镜以抛物面形状为最佳,这可以在光轴附近获得完美成像。副镜只需一面普通的椭圆形平面镜即可。但在牛顿的时代,将大型镜片磨制成非球面的形状是很困难的,因此只能以球面近似地替代抛物面。这样做虽然可以消除色差,却留有比较大的球差。不过,对今天的磨镜技术而言,抛物面镜的磨制已变得很容易,目前市面上出售的绝大多数品质合格的牛顿式反射镜都是抛物面形的主镜。在远离光轴的地方,抛物面会带来比较大的彗形像差,简称彗差(Coma)。若要消除彗差,一般的做法是在目镜端接一组彗差改正镜(Coma Corrector),即可得到比较理想的成像效果。

继牛顿式反射镜之后,1672年,一位对光学和声学颇有兴趣的法国天主教神父洛朗·卡塞格林设计了另一种反射镜:卡塞格林式反射镜。它同样由主镜和副镜组成,不同的是副镜会将光路重新反射回镜筒底部,避免了光路交错带来的衍射效应,同时折叠的光学设计使镜筒长度紧缩。

根据主镜和副镜形状的不同,以及是否加入改正镜,后来的卡塞格林式反射镜有诸多变种。经典卡式镜的主镜是抛物面,副镜是双曲面,这样的设计与牛顿式反射镜一样只能消除球差。如果将主镜也改为双曲面,则可以矫正球差和彗差,视场也可适当扩大。后一种设计被称为里奇·克莱琴望远镜(Ritchey Chrétientelescope),简称RC系统。使用该系统的最著名的例子就是哈勃空间望远镜。

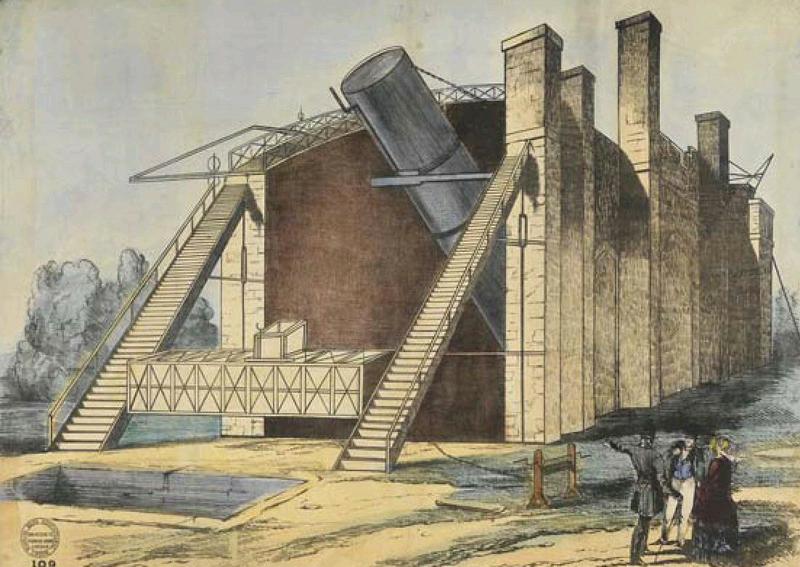

表征天文望远镜性能的参数有许多,最基本的一项是口径(Aperture),它决定了一架望远镜的集光能力。在黑暗无月的星空下,人的瞳孔完全张开时的尺寸可以视为肉眼的口径。这个数字因人而异,因年龄而异。平均而言,年轻人的瞳孔更具弹性,黑暗中可达7毫米至8毫米,老年人的瞳孔稍显僵硬,普遍在6毫米以下。将望远镜的口径换算成毫米,除以瞳孔的最大口径,所得数值再平方,即为此望远镜的集光能力。因此,为了追求集光力更强大的望远镜,早期天文学家手中的设备越造越大。例如,17世纪伽利略和牛顿磨制的望远镜的口径只有50毫米左右,18世纪中期查尔斯·梅西耶搜寻彗星所用的设备也只是一架100毫米的折射镜。到18世纪末,英国天文学家威廉·赫歇尔发现天王星时所用的设备已经是一架160毫米的反射镜。1787年,赫歇尔制成了当时世界上最大的反射镜——四十英尺大望远镜(the Great Forty-Foot telescope),口径达到了惊人的1200毫米,主镜焦距12米,有三层楼那么高,而且制造过程非常复杂,期间曾多次出现事故。望远镜尚未完成之时,赫歇尔就迫不及待地用它观测了猎户座大星云M42,目视效果给他留下了很深的印象。望远镜开光当夜,赫歇尔就用它发现了土星的一颗新卫星——土卫二,一个月后又发现了土星的另一颗卫星土卫一。这架望远镜的伟岸身姿给世人留下了深刻的印象,后来它还成为英国皇家天文学会的会徽。可是,这架望远镜使用起来相当不便,需要观测者站在一个高台之上,指挥一组工人进行复杂的操作,通过机械传动将镜筒对准想要观测的天区,因此几乎不可能对天体做追踪观测,而是要提前将镜筒固定在某个角度上,被动地等待目标滑入视野范围,然后争分夺秒地做目视观察。四十英尺大望远镜在建成后的50年内都是世界之最,直到1839年,这架老旧的望远镜被赫歇尔的儿子约翰·赫歇尔下令拆除。当时,约翰还指挥全家演唱了他专门为此创作的挽歌。

在望远镜的发展史上,色差的消除一直是项难题。对此,天文学家主要有两种思路:一种思路是希望用反射镜来回避色差的问题,比如以牛顿和卡塞格林为代表的“反射派”;另一种思路是希望用超长的镜筒来减轻色差干扰,比如以惠更斯和赫维留为代表的“长焦距派”。這就要从色差产生的原理讲起了。望远镜的色差是光线在镜片边缘产生折射所致,镜片越厚,曲率越小,色差也就越明显。于是,最简单粗暴的解决办法就是找一块尽量平的镜片,也就是主镜的焦距要很长很长。到最后,甚至出现了焦距长达4 5米的巨型开普勒式折射镜,需要用一座塔来做支撑。光学大师惠更斯更是干脆抛弃了折射镜的镜筒,设计出“天空望远镜”,直接把巨大的物镜吊在高塔上,观测者站在几个街区外手持目镜对着物镜进行观测。

这些庞大而怪异的长焦距设计将天文望远镜的发展带入一条死胡同。1733年,英国人切斯特·霍尔在理论上探讨了消色差镜片的可行性,认为这样的修正不可能达成。目前,最简单的消色差透镜由一片正曲率的冕牌玻璃(Crown)和一片负曲率的燧石玻璃(Flint)胶合而成,可以将红、蓝两种光线的焦点重合于光轴上,相当于消除了红蓝色差,却仍然对绿光留有色差。能同时对三种及三种以上的光线消除色差的透镜称为复消色差透镜(Apochromatic Lens),或简称APO 镜。除此以外,人们发现在光路中加入萤石(又称氟石,主要成分是二氟化钙)等低色散镜片也能大幅削弱色散的影响。目前,人工萤石已广泛用于相机镜头中,以达到消色差的目的。

“二战”前的天文望远镜(1800—1940)

时间进入19世纪,爱尔兰海东侧。这边,约翰·赫歇尔刚刚含泪拆除父亲留下的四十英尺大望远镜,西侧爱尔兰岛上的伯尔城堡(Birr Castle)内马上又耸立起一架更庞大的反射镜,口径达到了惊人的1.8米。它的建造者是大名鼎鼎的威廉·帕森斯,第三代罗斯伯爵。他给自己庄园内的这座“巨无霸”起了个有点“中二”的名字:帕森斯镇上的利维坦(Leviathan of arsonstown)利维坦是《圣经》里记载的一只邪恶海怪,有坚硬的鳞甲、锋利的牙齿,口鼻喷火,腹生尖刺,令人生畏。利维坦望远镜建成当年(1845年),罗斯伯爵就用它目视发现了位于大熊座M51的旋臂结构。这也是天文学家发现的第一个旋涡状星云,因而得名涡旋星系(Whirlpool Galaxy)。另一个被罗斯伯爵注意到有旋臂痕迹的著名天体是M101,即风车星系,这是一个位于大熊座的面积广大的面向星系(face-ongalaxy)。

如果我们的目光不局限于大口径反射望远镜的话,1896年于芝加哥大学叶凯士天文台(Yerkes Observatory)建成的102厘米折射望远镜,是迄今天文学家使用过的口径最大的折射望远镜。比它口径更大的另一架单体折射望远镜曾在1900年的巴黎望远镜博览会上展出过,但没什么实用价值。这是因为口径大于102厘米的消色差镜片会在自身重力作用下引起镜筒的形变,扭曲望远镜的光轴;而且镜筒的朝向不同时,形变的情况也不一样,所以很难对扭曲的光路做出补偿。这就迫使20世纪的天文学家放弃建造口径更大的单体折射望远镜,转而从其他途径提升望远镜的有效口径。

整个19世纪后半叶,罗斯伯爵的利维坦望远镜都是世界上口径最大的观天设备,直到1917年, 美国加利福尼亚州威尔逊山上的胡克望远镜(Hooker Telescope)才打破了它的纪录。后者的口径为2.54米。胡克望远镜是一架具有传奇色彩的望远镜,20世纪的许多伟大的天文发现都与它有关。这里仅举四例。1923年,埃德温·哈勃使用它证认出仙女座大星云M3 1中的几颗造父变星,测定了它们的光变周期,并据此算出M31到地球的距离为150万光年,远超银河系的尺度,从而证实M31是一个河外星系。1929年,哈勃和米尔顿·赫马森用胡克望远镜发现了支持宇宙膨胀的哈勃定律,为现代宇宙学的奠基立下汗马功劳。1933年,瑞士天文学家弗里茨·兹威基使用胡克望远镜观测后发座星系团(Coma Galaxy Cluster)的时候,发现它的动力学质量是其发光物质总量的400倍!他因此得出结论:构成后发座星系团的绝大部分物质其实是不发光的暗物质(Dark Matter)。后来,人们发现兹威基当年对后发座星系团暗物质总量的估计有误,原因是兹威基使用了过时的哈勃常数,导致他得到了偏小的星系距离,进而低估了成员星系的本征亮度。即便如此,后发座星系团的动力学质量依旧是其可见物质质量的10倍。今天,多数天文学家都将当年兹威基的发现视为暗物质研究的开端。20世纪40年代,第二次世界大战爆发,德国天文学家沃尔特·巴德以侨民身份留守威尔逊山天文台,这令他可以自由地使用胡克望远镜。由于战时原因,附近的大城市洛杉矶实行灯火管制,几乎没有光污染,这为巴德的观测提供了良好的条件。在此期间,巴德首次提出了星族(Population)的概念,并用它区分了原先天文学界没有区分开的两类造父变星:经典造父变星和室女座W型变星。这一发现使得当时所有以造父变星为基础测定的天体距离都扩大了1倍。

毫无疑问,胡克望远镜的许多观测成果都彻底改变了人类的宇宙观念,它将最大望远镜的纪录一直保持到1948年“二战”结束以前。1986年胡克望远镜被停用,6年后,胡克望远镜在安装了自适应光学系统后又开始运行。此后数年,胡克望远镜又成为世界上分辨率最高的望远镜,直到被凯克望远镜(KeckI&KeckII)超越。

1948年,“二战”结束前夕,美国加利福尼亚州帕洛玛山(Palomar)上新建成了一架口径达5米的反射镜,正式取代胡克望远镜成为世界上最大的天文望远镜。此即著名的海尔望远镜(Hale Telescope),以美国天文学家乔治·海尔的名字命名。实际上,前文提及的叶凯士天文台的102厘米折射镜、胡克望远镜、海尔望远镜,都是这位乔治·海尔筹资兴建的。另外,他还是《天文物理学报》(APJ,Astrophysics Journal)在1895年创刊时的编辑。海尔不光善于游说富商投资大型天文台项目,同时也是一个能识人用人的伯乐。哈勃、沙普利两位后来鼎鼎有名的天文学家都曾受到他的邀请,来威尔逊山天文台主持工作。不得不说,近代的胡克望远镜能成为一架具有传奇色彩的望远镜,离不开乔治·海尔的多方奔走和努力。为了纪念乔治·海尔的卓越贡献,1969年,帕洛玛山天文台与威尔逊山天文台合并,命名为海尔天文台。

实际上在“二战” 以前,除了不断磨制口径更大的望远镜之外,天文学家还在尝试新的望远镜光路设计,比如卡塞格林式反射镜的变种R-C系统,就是在20世纪10年代被设计出来的。此外还有著名的折反式望远镜。顾名思义,折反式望远镜的光路包含了折射和反射两部分,其主要特点是在一些经典的反射镜光路前面添加了不同形状的非球面改正镜,以达到修正更高阶像差的

目的。比如,德国天文学家伯恩哈德·施密特于1931年设计的施密特—卡塞格林式折反望远镜(简称施卡),其镜筒前部就是一片内薄外厚的不规则改正板。1943年,苏联光学专家马克斯托夫又在经典卡式镜的基础上添加了一种较厚的弯月形改正镜,构成马克斯托夫—卡塞格林式折反望远镜(简称马卡)。与之类似,若将两种改正镜添加在牛顿式反射镜前面,则分别构成施密特—牛顿式折反镜(简称施牛)和马克斯托夫—牛顿式折反镜(简称马牛)。目前,美国的米德公司(Meade)和星特朗公司(Celestron)是世界折反镜行业的两巨头。

“二战”后的多波段望远镜(1950—2000)

早在19世纪60年代,麦克斯韦提出了他的电磁方程组以后,天文学家就知道,我们肉眼所能感知的可见光只是波长集中在390纳米至700纳米间的普通电磁波而已,只占全部电磁频谱中很窄的一部分。可见光以外的宇宙是什么样的?是不是也如绚烂的星空那般迷人?这一直是天文学家所好奇的。可是,我们头顶的大气层并不是对所有波段的电磁波都透明,例如对紫外波段,大气层就是密不透光的,有点像金星的大气层。读者可以仔细地看一下地球大气对不同波长电磁波的不透明度变化曲线,其中,数值为0的地方就是所谓的大气透明窗口(Atmospheric Window)。奇怪的是,透明度曲线在可见光频段附近变化很剧烈,像是被人硬生生凿出一个缺口似的。这当然不是上帝的杰作,而是亿万年来生态圈与地球环境相互作用、相互博弈的产物。我们太阳的光谱型是G2V,相应的能量密度峰值落在500纳米的黄光上,而整个地球生态圈的运转需要以植物的光合作用为基础,因此,生态圈通过改变地球大气的成分,为自己“调制”出一个以500纳米为中心、能量利用效率最高的窗口,同时用臭氧层遮蔽了对DNA有害的紫外光。由此看来,人类的祖先在漫长的进化过程中将黄光附近的波段选为可见光就是必然的了。不过,也正是这样一个合情合理的进化结果,将天文学家的目光束缚在可见光的牢笼里几千年。直到70年前,依托航天技术的发展,多波段天文学方才迎来自己的春天。

最早发现不可见辐射的科学家正是威廉·赫歇尔,他于1800年发现了太阳的红外辐射。他当时用温度计测量太阳光谱的各个部分,发现将温度计放在光谱的红端以外测温时,温度上升得最高,但那儿却完全没有颜色。于是他得出结论:太阳光中含有处于红光以外的不可见光线,即红外辐射。相较之下,人类接收到来自宇宙天体的射电信息就要推迟到1932年。那一年,美国贝尔实验室的无线电工程师卡尔·央斯基用无线电阵列接收到了来自银河系中心的射电信号。这一发现标志着射电天文学的诞生。奇怪的是,央斯基没有在射电波段发现太阳的踪迹,这说明在射电天空中,太阳不像在光学天空中那样占有突出的位置(因此,与光学望远镜不同的是,FAST可以日夜无休地工作)。但是,一个被称为仙后座A(Cassiopeia A)的超新星遗迹在低频射电端是一个异常明亮的源,它在100兆赫处的射电流量甚至堪比黑子峰值年的太阳。

第二次世界大战结束后,在美苏争霸的大环境推动下,人类的航天时代如暴风骤雨般降临:1957年第一颗人造卫星上天,1961年尤里·加加林进入太空,1965年第一次太空行走,1969年美国人抢先登月……彼时,几乎没人会怀疑美国和苏联会在第二个千禧年到来以前在月球上建起移民基地。不过,对天文学家而言,航天时代带来的福利之一就是终于不用再靠天吃饭。天文学家将不同波段的观测设备一架又一架送上太空,在近乎空白的观测领域里开疆拓土。理论与观测两驾马车并驾齐驱,动力十足。实际上,不仅X射线、伽马射线这样的高能天文学从航天时代获得了利好,对可见光而言,外太空的观测条件也堪称天堂。摆脱了大气抖动的干扰,原则上讲,太空里的光学望远镜可以无限接近其理论分辨率。因此,欧洲空间局在1989年发射的“依巴谷“卫星、美国航空航天局在1990年发射的哈勃空间望远镜的工作波段都涵盖了可见光范围。

从20世纪90年代起,美国航空航天局启动了一个名为大型轨道天文台(Great Observatories)的发射计划,将4颗工作在不同波段的大型空间卫星送入太空。后来的事实证明,它们每一台都在各自的领域里做出了重要贡献。这4颗卫星分别是1990年的哈勃空间望远镜(HST),1991年的康普顿伽马射线天文台(CGRO),1999年的钱德拉X射线天文台(CXO)以及斯皮策红外空间望远镜(SST)。这其中,除了康普顿伽马射线天文台在2000年由于陀螺仪失效而人工引导坠毁外,其余3颗仍在服役中。另外,在美国航空航天局主持的大型轨道天文臺计划之外,其他工作在各波段的著名空间望远镜还有:美国航空航天局发射的专门用于捕捉伽马射线暴的“雨燕”卫星,于2004年升空;工作于X射线波段的“爱因斯坦”卫星,于1978年升空;工作在极紫外波段,专注于太阳活动情况的SOHO卫星;欧洲空间局于1995年发射的红外线太空天文台,等等。

射电波段的望远镜虽然没有必要送入太空,但在“二战”以后,射电天文学也有了长足的进展。要知道,在20世纪天文学领域拿到过的9次诺贝尔物理学奖中,射电天文学占了5次,超过半数。它们分别是:1974年脉冲星的发现,1974年孔径综合技术的发明,1978年宇宙微波背景辐射的发现,1993年脉冲双星与引力波辐射,2006年宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性。曾几何时,一提起诺贝尔奖,射电天文学家都是非常自豪的。事实上,射电天文学的强大威力也是在不断的摸索过程中被慢慢揭示出来的。在射电天文学发展的初期,同许多新兴学科一样,极少有人看好它,其原因主要是在观测的分辨率方面。即便是几十米口径的大型射电望远镜,其分辨率也就跟人眼差不多。后来,英国著名天文学家马丁·赖尔利用孔径综合技术一举解决了这个难题。他发现,射电望远镜在工作的时候不仅能记录源的流量,还能同时记录下电波的相位。于是,他想到了利用相距遥远的两架射电望远镜联合观测的办法来提升分辨率。这使得射电望远镜的分辨率一举超越了传统的光学望远镜,理论上甚至可达后者的1万倍!而在今天,我们已经能够利用甚长基线干涉测量技术(Very Large Baseline Interferometry,简称VLBI)在全球各地的射电望远镜阵列来追踪距离银心黑洞仅数百个天文单位的恒星的运动轨迹!

现代及近未来的天文望远镜(2000—)

综合考虑到目前正在服役,以及在可期的将来铁定上马的大型望远镜项目,我们不妨在这里将各波段最先进的设备简要罗列一下。

首先,在射电波段,中国的500米口径球面射电望远镜(FAST)和美国波多黎各的阿雷西博射电望远镜(Arecibo)是毫无疑问的“老大哥”。而在分辨率方面,前述的VLBI 是这方面顶级的联合观测项目。另外,2009年升空的普朗克卫星是一架专门用来观测宇宙微波背景辐射(CMB)的太空望远镜,不过已于2013年停止了数据采集。

其次,在红外波段,现役的斯皮策空间望远镜暂时还没有替代者。不过,2018年10月,美国航空航天局将发射哈勃空间望远镜名义上的继任者——詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST),它的主要工作波段落在近红外和中红外,算是对斯皮策空间望远镜的一个补充。

然后是可见光波段。20多年前升空的哈勃空间望远镜如今已严重超期服役,垂垂老矣。未来,美国航空航天局没有发射可见光波段的空间望远镜的计划。不过,夏威夷莫纳科亚山顶上的两架10米级的凯克望远镜(Keck Telescope)联合观测时的分辨率等效于一架口径85米的望远镜,远超哈勃空间望远镜,这在某种程度上弥补了可见光波段的缺憾。此外,欧洲南方天文台也曾宣称有计划上马一架口径为100米的地面望远镜,不过时间未定。

接下来是紫外波段。曾工作在这个波段的空间天文台有很多,不过大部分已停止服役,目前还在工作的有哈勃空间望远镜、星系演化探测器(GELEX)、“雨燕”卫星等。

之后是X射线波段。美国的钱德拉X 射线天文台和欧洲的XMM-牛顿卫星是该波段的佼佼者,前者具有极高的空间分辨率和较宽的波段,后者具有出色的波谱分辨率。值得一提的是,中国首颗X射线空间天文卫星“慧眼”,已于2017年6月15日发射升空。

最后是伽马射线波段。美国航空航天局在该波段最新发射的观测仪器是2008年升空的费米伽马射线空间望远镜。此望远镜的主要工作是进行大面积巡天,研究活动星系核、脉冲星和暗物质等天体物理学界的前沿课题。现在,中国于2015年12月17日发射的“悟空”卫星(DAMPE)在伽马射线能谱的探测方面已经全面超越了美國的费米伽马射线空间望远镜,并且在宇宙伽马能谱14TeV的位置上最先发现了一个可疑信号,可能与暗物质有关。一经证实,这将是暗物质研究史上一项里程碑式的大发现。