公司终极控制股东两权分离特征与资本结构决策

李刚

摘 要:本文使用2011—2015年终极控制股东没有发生变更的非金融行业上市公司为样本建立面板数据回归模型,研究发现在民营终极控制下金字塔结构和单一控制导致的现金流权与控制权分离度均与上市公司负债比率正相关,其中单一控制的影响更显著;而在国有终极控制下,金字塔结构导致两权分离度反而与上市公司负债比率显著负相关。这样的结论说明,非金融企业“去杠杠”、增加股权投资的同时还要区分终极控制股东产权性质建立优化终极控制权结构的相关配套政策才能起到预期效果。

关键词:终极控制股东;两权分离;资本结构决策

中图分类号:F270 文献标识码:A 文章编号:1008-4428(2018)12-0012-04

一、 引言

公司资本结构,广义而言是指公司各种资本来源的构成及其比例关系,而狭义上特指公司资本来源中股权资本与债务资本的比例关系。因为不同资本来源在公司中的求偿权和决策权不同,其组合比例直接影响公司的资本成本、财务风险和权力配置,资本结构决策成为公司金融决策的重要内容之一。在我国当前阶段,非金融类企业负债比例较高成为影响经济运行的潜在风险因素,以非金融企业债务之和除以名义GDP这个宏观杠杆比率衡量,截至2017年6月底非金融企业的宏观杠杆率为163.4%,远高于其他经济发达国家和发展中国家(张瑜等,2017)。所以党的十九大报告中就明确阐明“去杠杆”是供给侧结构性改革主要手段之一,而其中把降低企业杠杆率又是重中之重。

而在微观层面,公司资本结构决策和“去杠杆”改革目标的实现又与公司治理环境密切相关。我国公司治理环境的一个显著特征是公司股权较为集中且多数公司存在终极控制股东,公司终极控制股东扭曲资本结构决策进行利益侵占动机较强(夏鑫和杨金强,2017)。现有研究已经证实终极控制股东使用金字塔结构导致现金流权与控制权分离程度越大则公司负债比率越高(闫增辉和杨丽丽,2015),但是公司终极控制股东可以同时使用金字塔结构、交叉持股和单一控制等多种控制权强化方式实现两权分离,相关研究多聚焦于金字塔结构导致的两权分离,还需要进一步分析不同控制权强化方式的具体影响,从而提供操作性更强的政策建议。

二、 文献回顾与研究假设提出

(一)文献回顾

在我国股权较为集中的公司治理环境中,终极控制股东会对公司决策产生重大影响,而终极控制股东最常用的控制权强化方式是金字塔结构,所以我国多数研究使用Claessens等(2000)确定的“最弱环”方法计算公司终极控制股东使用金字塔结构后在下层公司中形成的现金流权、控制权与两权分离度。

使用股权分置时期上市公司数据的多数研究发现终极控制股东两权分离度与公司资本结构显著负相关。韩亮亮和李凯(2008)、肖作平(2012)使用2006年以前上市公司数据的研究均发现终极控制股东两权分离度与公司总负债率和流动负债率显著负相关,原因是较低的资本结构可以降低债权人监管和公司破产威胁,这有利于终极控制股东维持控制地位。夏鑫和杨金强(2017)的数理模型分析认为,股权分置下控制股东的多数股份不能上市流通而无法获得资本利得,这种市场不完备性致使终极控股股东更有动机选择较低的负债规模以降低融资成本和破产风险,从而保证其侵占外部投资者利益更持久。

但是股权分置改革之后上市公司的证据则更多支持终极控制股东两权分离度与公司负债率正相关。苏坤和张俊瑞(2012)将上市公司数据更新到2008年后就发现,终极控制股东两权分离度与公司总负债比显著正相关,而终极控制股东现金流权比例和国有产权性质能够降低上述二者之间的负相关关系。苏坤(2012)的研究还进一步发现,终极控制股东使用的金字塔代理链层级越长,上市公司負债比率越高。闫华红和王安亮(2013)使用2008—2010年上市公司数据同样发现金字塔结构导致的两权分离度与公司资本结构显著正相关。闫增辉和杨丽丽(2015)引入资金占用指标表征终极控制股东的利益侵占行为,使用2010—2012年面板数据研究证实终极控制股东主要是为了利益侵占而提高公司负债。这也与国外相关研究结论一致,Lotto(2012)、Paligorova和Xu(2012)的研究都指出,出于对债权人的利益侵占,终极控制股东的两权分离度与公司负债比例正相关。

但是现有研究对于金字塔结构之外的控制权强化方式关注不多,Claessens等(2000)最早将“单一控制”定义为一种控制权强化方式,用第一大股东持股超过50%或第二大股东持股小于10%表征,他们发现单一控制情形严重是东南亚国家公司治理问题比西欧国家更为严峻的原因。Carney和Child(2013)的比较研究指出东南亚国家大型公司中存在单一控制的公司比例由1996年的67.8%上升到2008年的86%。我国上市公司中,单一控制的情形同样严重,本文将同时计算金字塔结构和单一控制导致的两权分离度,研究终极控制股东使用这两类控制权强化方式对公司资本结构决策的影响。

(二)理论分析与研究假设提出

1. 终极控制股东两权分离与公司负债融资

公司中股权与债务之间的比例关系主要是三种效应权衡后的结果。一是股东对债权人的利益侵占效应,在债权人与股东之间的委托代理关系中,股东作为掌握内部信息的一方同时受到有限责任的保护,存在侵占债权人利益的动机,其他条件不变时公司股东侵占债权人利益动机越强公司负债比例越高。二是负债具有股权非稀释效应,增发股票会摊薄每股的投票权和剩余财产分配权,但使用负债融资则可以避免这种股权稀释效应,在其他条件不变时公司现有股东越不愿手中的股权遭到稀释公司负债比例就越高。三是负债约束效应,具体又包括破产效应和负债治理效应,公司债权人在公司中拥有固定性收益权和破产清算权,还可以通过债务契约签订和执行监督公司经营决策,在公司中发挥出“第三方监管”作用,在其他条件不变时公司现有股东想减弱债务约束公司负债比例就越低。

三种效应之间的权衡会受到公司内部治理环境的影响。当终极控制股东运用多种控制权强化方式形成现金流权与控制权分离的“少数股权控制结构”时,终极控制股东的利益侵占动机增强,现金流权较少也意味着终极控制股东获得共享收益较少,所以更有动机利用控制权的优势通过资源转移获得控制权私有收益。第二,少数股权控制结构也会弱化负债的约束效应,当终极控制股东同时使用金字塔结构和单一控制强化其控制权时,一方面终极控制股东的控制权优势可以使其免疫于公司其他利益相关人的监督约束,另一方面终极控制股东在其控制的下层公司中现金流权较少,也就承担着下层公司破产损失中很小一部分;另一方面终极控制股东通过层层控制链隐藏在背后,下层公司破产对终极控制股东的信誉影响也被降低。所以在这种情况下,下层公司的业绩只是终极控制股东利益实现的中间目标,终极控制股东更看重资源在其企业集团中的转移和再分配。最后,增加负债也可以利用其股权非稀释效应,维持少数股权控制结构。

基于以上分析可以提出研究假设1:终极控制股东使用金字塔结构和单一控制导致的两权分离度均与上市公司负债比率正相关。

2. 终极控制股东产权性质的调节作用分析

终极控制股东的产权性质不同不仅会影响其利益目标函数构成,也会导致其使用控制权强化方式的目的不尽相同。民营终极控制股东的利益目标函数主要由现金流权共享收益和控制权私有收益两个部分构成。国有终极控制股东是国家民众,但是由各级国资委或其他政府机构等作为代理人行使权力,而这些代理机构的目标函数不会特别注重经济利益,而是由政府政治风险最小化的政治目标、稳定福利和充分就业等社会目标、财政收入和国企效率等地区经济发展竞争目标、政绩显示下官员领导晋升激励共同构成(谭劲松等,2009)。这种目标多元化也导致其利用控制权优势攫取控制权私有收益、转移公司资源而侵占公司其他利益相关人的动机弱于民营终极控制股东。

而在控制权强化方式使用上,各级国资委等机构作为代理人,并不真正享有所控制国有公司的现金流权,国有公司现金流权收益应上交相应级别的公共财政。但是国有性质终极股东依据其职位授权实际行使控制权,这就导致国有终极控制下天然存在现金流权与控制权分离。所以国有终极控制股东运用控制权强化方式的目的与民营终极控制股东存在差异。在国有性质终极控制下,金字塔结构可以成为不改变国有公司产权属性而向国有公司管理层分权的可信承诺(Fan等,2013),而单一控制也是维持国有产权性质统治性地位不受挑战的重要手段。既然运用这两种控制权强化方式创建两权分离不是国有终极控制股东的主要目的,那么其导致的两权分离度所产生的负面经济后果也会弱于民营终极控制。

鉴于以上分析提出研究假设2:终极控制股东的国有产权性质会减弱金字塔结构和单一控制导致的两权分离度与上市公司负债比率的正相关关系。

三、 实证分析

(一)模型构建与变量定义

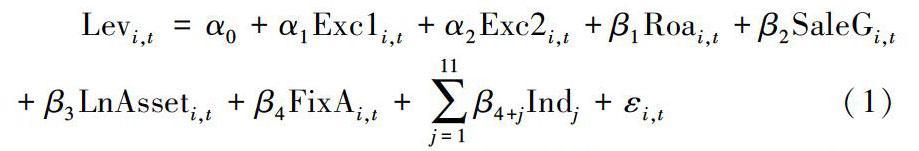

为了对上述两个研究假设进行检验,在借鉴相关文献模型设计的基础上建立基本回归分析方程式(1):

Levi,t=α0+α1Exc1i,t+α2Exc2i,t+β1Roai,t+β2SaleGi,t+β3LnAsseti,t+β4FixAi,t+∑11j=1β4+jIndj+εi,t(1)

本文选择2011—2015年符合特定条件上市公司组成研究样本,为了避免非随机样本、公司间不可观测异质和公司控制权变量在时间序列上变动较小等因素对回归结果的影响,本文选择公司固定效应和时间固定效应的平衡面板回归方法对模型(1)进行回归分析以验证研究假设1。随后将研究样本按照终极控制股东产权性质分成两组进行回归和比较,以验证研究假设2。在上述回归过程中均选择“White cross-section”截面加权法提高系数标准差计算的稳健性。

其中,因变量Lev选取的是上市公司年末负债总额占总资产的比例。主要研究变量Exc1是采用Claessens et al.(2000)方法计算的终极控制股东使用金字塔结构导致的现金流权与投票权之差,终极控制股东现金流权通过加总金字塔结构每条链条股权比例乘积得到,而终极控制股东控制权通过加总金字塔结构每条链条股权比例最小值得到;主要研究变量Exc2是终极控制股东在上市公司股东大会中实际投票能力VP与其控制权的差额,VP是借鉴刘伟(2008)所采用的Shapley-Shubik权力指数模型计算而来,具体见式(2),VUO表示终极控制股东在上市公司中拥有的投票权比例,VSLO表示上市公司中与终极控制股东没有关联关系的第二大股东投票权比例;VO表示除上述两类股东之外其余股东投票权比例。

VP=VUO/VO-(VUO×VSLO)/V2O VO≥0.5

(1-2VSLO)2/4V20 VO≤0.5;VUO≤0.5;VSLO≤0.5

1 VUO≥0.5(2)

State為分组变量,如果终极控制股东的产权性质为国有则值为1,否则其值为0。最后,根据对相关文献的汇总整理,控制以下可能对公司资本结构决策产生重要影响的公司特征变量:公司资产收益率Roa、销售增长率SaleG、公司规模LnAsset、公司固定资产占总资产比例FixA和公司所处行业哑变量。具体变量定义见表1。

(二)样本选取与数据来源

研究样本选择的标准是2011—2015年存在终极控制股东且没有发生过变更的非金融行业上市公司,再排除其中数据缺失和发生重大变革的上市公司后,最终样本包括了922家上市公司,其中285家为民营终极控制股东所控制,其余637家为国有终极控制股东所控制。因为公司控制权数据变动性较小,为降低数据的自相关性,隔年选择样本在2011、2013和2015年数据作为观测值,最终共获得2766组观测值。

本文所使用的上市公司终极控制股东性质、金字塔结构导致两权分离度、单一控制导致两权分离度与终极控制股东无关联关系第二大股东控制权数据均通过Wind数据库查阅上市公司年报原文后经手工整理和计算得到,其他公司财务数据则通过国泰安CSMAR数据库批量查询获得。本文对所有连续型变量前后1%进行了缩尾(winsorize)处理,实证分析主要是使用Eviews9.0软件进行面板数据双因素固定效应回归分析。

(三)数据分析与假设检验

1. 描述性统计

表2列示了2766组观测值中主要连续变量的描述性统计结果。

其中,负债率Lev平均数为52.47%,超过25%的观测值负债率超过67%,这些数据也说明我国部分上市公司的杠杆率仍然较高。而在终极控制股东控制权配置方面,金字塔结构导致的两权分离度Exc1均值只有0.0604,甚至超过50%的观测值没有通过金字塔结构创造两权分离;而终极控制股东通过单一控制导致的两权分离度Exc2均值则达到0.2491,这些数据表明单一控制才是我国上市公司终极控制股东最重要的控制权强化方式,忽视这种方式的影响去研究终极控制股东股权配置的后果会降低结论的可信性。

2. 相关性分析

回归模型中主要连续变量之间的Pearson相关系数见表3。

其中,被解释变量Lev与主要研究变量、控制变量之间的相关系数除了固定资产比重FixA外均较为显著,这些结论初步表明回归模型(1)的设定较为合理。而单一控制导致两权分离度Exc2与被解释变量Lev显著正相关,通过1%的显著性水平负检验,这与研究假设1一致;但是金字塔结构导致两权分离度Exc1却与被解释变量Lev存在一定的负相关关系,与研究假设1不符。最后,主要研究变量和控制变量两两之间相关系数的绝对值均没有超过0.3,初步证明模型(1)不存在严重的多重共线性问题。

3. 面板数据多元回归结果分析

分别在总体样本、民营终极控制样本和国有终极控制样本下应用模型(1)进行面板数据双因素固定效应回归检验,具体结果见表4。

在总体样本回归中,单一控制导致的两权分离度Exc2与公司负债率Lev显著正相关,并且通过了5%显著性水平检验,金字塔结构导致两权分离度Exc1与Lev的回归系数符号为正,但是没有通过显著性水平检验,这些结论基本支持本文的研究假设1,同时也说明与金字塔结构相比,终极控制股东在上市公司中单一控制程度高会更显著地激励上市公司增加负债比例。总体样本回归中各控制变量的系数均通过1%显著性水平检验,而且回归结论也符合相关资本结构理论预测:公司资产收益率Roa与Lev显著负相关,这符合优序融资理论的预测;销售增长率SaleG与Lev显著正相关,上市公司规模LnAsset及公司固定资产比重FixA均与Lev显著正相關,这符合权衡理论的预测。这些证据进一步说明了回归模型(1)设定的合理性。

在分组样本回归中,民营终极控制样本组的回归结果与总体样本基本一致,尤其是Exc2与Lev正相关关系显著增强,不仅系数的值变大,更是通过1%显著性水平检验;Exc1与Lev的回归系数符号为正,但仍然没有通过显著性水平检验;但是国有终极控制样本组中的回归结果则与总体样本产生较大差异,在国有终极控制下Exc1与Lev的回归系数转变为显著负相关关系,通过5%显著性水平检验;而Exc2与Lev之间回归系数符号虽然还为正,但不具有统计上显著意义。总之,分组样本回归结果的对比结论支持研究假设2,终极控制股东的国有产权性质降低了Exc1、Exc2与Lev之间的正相关关系。

四、 研究结论与政策建议

在我国公司股权较为集中且多数公司存在终极控制股东的公司治理环境下,理解公司终极控制权结构特征对公司资本结构决策的影响有利于分析公司高杠杆成因并制定有针对性地去杠杆政策。以往相关文献发现公司终极控制股东使用金字塔结构导致的两权分离度与公司资本结构显著正相关,但是对于金字塔结构之外的控制权强化方式关注不多。本文同时计算金字塔结构和单一控制导致的两权分离度,研究终极控制股东使用两类控制权强化方式对公司资本结构的影响。

本文选取2011—2015年间存在终极控制人且没有发生过变更的922家上市公司为研究样本建立平衡面板数据回归模型对研究假设进行检验。研究发现,在总体样本回归中,单一控制导致两权分离度与上市公司负债比率显著正相关,金字塔结构导致两权分离度虽然回归系数为正但没有通过显著性水平检验。这意味着,终极控制股东使用控制权强化方式形成少数股权控制结构的程度越高,越会激励其利益侵占动机同时又弱化债务的治理效应,从而导致公司负债水平增高,其中单一控制对公司负债率的正向影响更是显著高于金字塔结构。而将样本按照终极控制股东产权性质分组回归后发现,上述两类控制权强化方式导致两权分离度与上市公司负债率的正相关关系主要存在于民营终极控制股东的样本组中,国有终极控制下金字塔结构导致两权分离度与上市公司负债率显著负相关,单一控制导致两权分离度与上市公司负债比率虽然回归系数为正但没有通过显著性水平检验。这说明国有终极控制股东因为利益目标多元化而降低了侵占债权人利益的动机,同时国有终极控制股东使用控制权强化方式的主要目的也并非是创造两权分离,这都导致终极控制股东的国有性质显著降低了两类控制权强化方式导致两权分离度对上市公司负债率的正向影响。

本文的研究结论具有如下政策启示,我国非金融企业“去杠杆”的一个重要举措是增加股权融资,本文研究结论认为增加股权投资的同时还要辅以优化终极控制权结构的配套政策。首先应该区分终极控制股东的产权性质制定配套政策,因为两种产权性质下终极控制权配置结构对负债决策的影响并不相同。在民营终极控制下,终极控制股东两权分离会激励高负债以侵占资源,而且“单一控制”的影响更为显著,所以要以增大终极控制股东在下层公司中的直接持股比例、限制终极控制股东使用金字塔的层级作为配套政策,同时增加与终极控制股东无关联关系的其他股东的股权投资以降低单一控制程度也是重要的配套政策。而在国有终极控制下,金字塔结构导致两权分离度反而与负债比例显著负相关,这意味着在国有终极控制下应该继续拉长金字塔控制层级,因为这有利于降低政府干预并向企业高管放权,从而增强债务约束并降低企业负债率;与此同时,适度增加公司中与国有终极控制股东的无关的其他股东的投资比例,提高股权制衡程度同样有利于限制公司过度负债行为。

参考文献:

[1]张瑜,刘佳,李俊德,杨晓.追踪去杠杆——中国四部门杠杆梳理与展望[R].民生宏观固收专题研究,2017.

[2]夏鑫,杨金强.非完备市场下控制权私利和公司资本结构[J].中国管理科学,2017(10):31-41.

[3]Claessens, S., Djankov, S., Lang, L. H. P. The Separation of ownership and control in East Asian corporation[J]. Journal of Financial Economics,2000(58):81-112.

[4]蘇坤,张俊瑞.终极控制权与资本结构决策[J].管理学报,2012,9(3):466-472.

[5]苏坤.金字塔内部结构、制度环境与公司资本结构[J].管理科学,2012,25(5):10-20.

[6]Lotto. The Effect of Separating Ownership from Control on Corporate Leverage[J]. Business Management Review,2012(16):1-17.

[7]Paligorova, T., Xu, Zh.X.Complex Ownership and Capital Structure[J]. Journal of Corporate Finance Forthcoming,2012,Available at SSRN:https:∥ssrn.com/abstract=1362249.

[8]闫华红,王安亮.终极控制人特征对资本结构的影响——基于中国上市公司的经验证据[J].经济与管理研究,2013(2):12-17.

[9]闫增辉,杨丽丽.双向资金占用下终极控制人与资本结构[J].经济与管理研究,2015(4):128-135.

[10]韩亮亮,李凯.控制权、现金流权与资本结构——一项基于我国非国有上市公司面板数据的实证分析[J].会计研究,2008(3):66-73.

[11]肖作平.终极所有权结构对资本结构选择的影响——来自中国上市公司的经验证据[J].中国管理科学,2012,20(4):167-176.

[12]Carney, R. W., Child, T. B. Changes to the Ownership and Control of East Asian Corporations between 1996 and 2008: The Primacy of Politics[J]. Journal of Financial Economics,2013,107(2):494-513.

[13]谭劲松,郑国坚,彭松.地方政府公共治理与国有控股上市公司控制权转移[J].管理世界,2009(10):135-151.

[14]Fan, J. P. H. Wong, T. J. Zhang, T. Institutions and Organizational Structure: The Case of State-Owned Corporate Pyramids[J]. The Journal of Law, Economics and Organization,2013.

[15]刘伟.我国上市公司股权制衡治理效果研究[D].重庆:重庆大学,2008.