漳河源自然保护区铁坚油杉种群分布格局研究

何劲飞 胡大敏 刘兴虎 冷艳芝 汪洋

摘要:为保护和恢复漳河源自然保护区铁坚油杉天然种群,采用相邻格子样方调查方法,运用扩散系数(C)、负二项参数,Cassie指标,Lloyd平均拥挤度,聚块性指数,David&Moore的丛生指标。Morisita扩散型指数对个铁坚油杉种群的分布格局进行了研究。结果表明:在16m2,25m2和50m2面积上,Sl样地呈均匀分布,S2和S3样地呈Poisson分布;3个样地种群聚集强度随取样面积增大而上升。Sl的分布格局可能与人为环境干扰有关;4 m×4m尺度上Poisson分布最为明显。种群的保护与恢复,应注重聚集强度最大的取样尺度。

关键词:漳河源自然保护区;铁坚油杉;分布格局;取样尺度

中图分类号:Q948.1

文献标识码:A

文章编号:1674-9944(2018)07-0013-03

1 引言

空间分布格局是种群自身的生物学特性与外界因素综合作用的产物。研究优势种群的分布格局及动态规律,对阐明群落稳定和恢复机理有重要意义,也可为生态系统合理经营利用提供科学依据[1]。

铁坚油杉( Keteleeria davidiana),是松科油杉属常绿乔木,为我国特有树种。可高达50 m,胸径达2.5m[2];常散生于海拔600~1500 m地带。宜生于砂岩、页岩或石灰岩山地,生长颇速,在其分布区内可选作造林树种[2]。铁坚油杉与马尾松有十分相似的习性和生命力,对环境条件要求不苛,适应性强,容易繁殖更新,生长速度中等,寿命长[3]。铁坚油杉还可改良土壤的根菌,可改良土壤,为重要先锋造林树种[4]。然而,铁坚油杉的保护尚未得到足够重视。

本研究旨在研究漳河源铁坚油杉种群的空间分布结构,以及典型分布格局的取样尺度,探究种群空间分布聚集强度与取样尺度的空间变异情况,为该区域铁坚油杉种群的恢复和多样性保护提供理论依据。

2 研究地概况

漳河源自然保护区位于湖北省中北部南漳县境内,地处荆山山脉东麓,是由中山地形向低山、丘陵地形过渡的地带,海拔在485~1236 m之间。属中亚热带向北亚热带的过渡区域的森林生态系统。气候湿润温和,雨热同期;四季分明;日照充足,雨量充沛。年平均气温13.6℃,≥10℃的年积温为4272.4℃。年平均降水量为1012.8 mm。相对湿度年平均为87%,日照时数年平均为1650 h,无霜期年平均200 d左右。

铁坚油杉群落位于保护区内的板桥镇冯家湾村。地理坐标为111°34'E,31°33'N,海拔在485~1236 m之间。群落内主要砂页岩,土壤为山地黄棕壤,中薄土层类型,砾石较多。群落位于北东偏32°的山坡,中上坡位,坡度32°~40°。

該群落植被是以铁坚油杉为优势种的天然次生林,郁闭度为0.7。群落乔灌草主要组成:铁坚油杉十麻栎( Quercus acutissima)+华千金榆(Carpinus cordata)+化香( Platycarya strobilacea)等;烟管荚蒾(Viburnumutile)+南五味子(Kadsura longipedunculata)等;云雾薹草( Carex nubigena)+淫羊藿(Epimedium brevicornum)+黑足鳞毛蕨( Dryopteris fuscipes)等。

3 研究方法

3.1 样地选择与设置

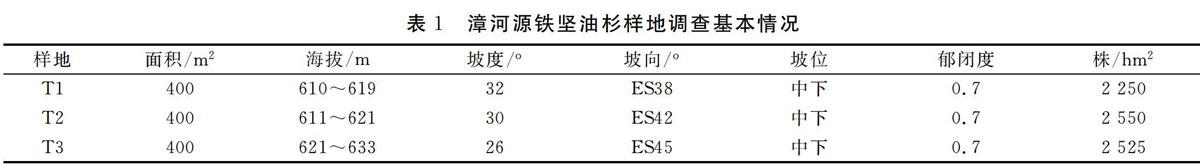

采用相邻格子法,没立3个连续400 m2 (20 m×20m)的标准样地,S1,S2和S3,样地排列为L型,总面积1200 m2。在每块标准样地内相应设立4个10 m×10m乔木样方,共12个。以每个样方一边为X轴,其垂直边为Y轴,建立直角坐标,记录每株铁坚油杉坐标值,以便定位。并在每个乔木样方内设置1个5m×5m的灌木样方和1个1 m×Im的草本样方。对胸径≤2.5 cm的植株,测定地径、高度;对大于胸径≥2.5cm的活立木,记录胸径、冠幅、枝下高等指标。同时记录海拔高度、坡度和坡位等生境指标。样地调查基本情况见表1。

3.2 种群空间分布格局分析

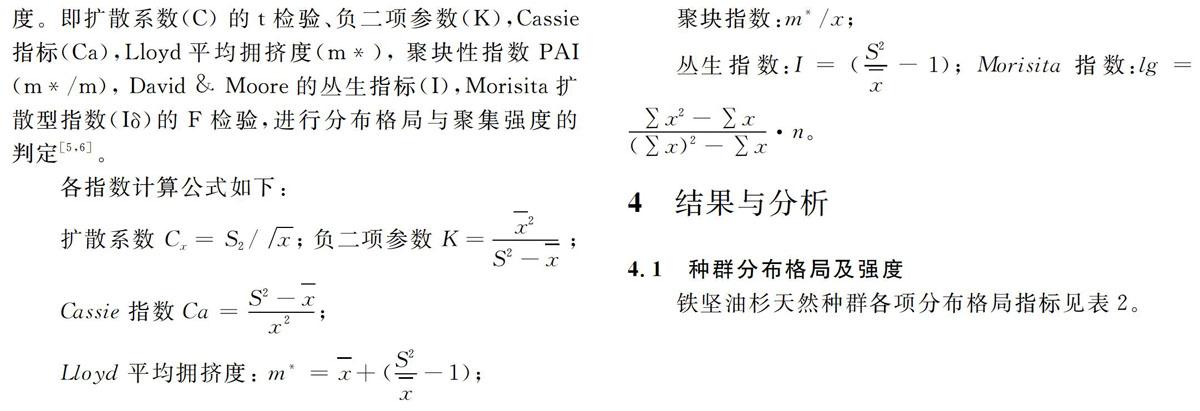

为准确研究铁坚油杉种群分布格局,依据每个样方坐标值定位,划定不同取样大小研究分布格局。取样分别为:4 m×4m,5m×5m,5m×10 m。为避免片面性和更具有代表性,采用多个分布格局数学模型进行测度。即扩散系数(C)的t检验、负二项参数(K),Cassie指标(Ca),Lloyd平均拥挤度(m*),聚块性指数PAI(m*/m),David&Moore的丛生指标(I),Morisita扩散型指数(Iδ)的F检验.进行分布格局与聚集强度的判定[5,6]。

各指数计算公式如下:

4 结果与分析

4.1 种群分布格局及强度

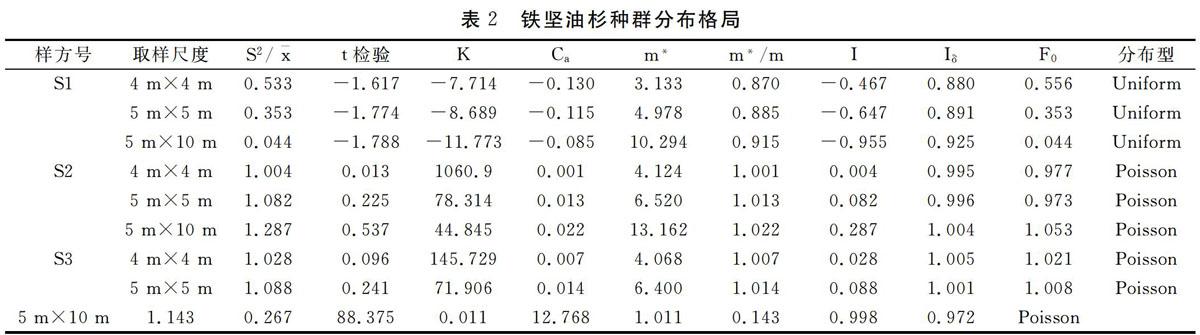

铁坚油杉天然种群各项分布格局指标见表2。

由表2可知.在4m×4 m,5 m×5m,5 m×10 m取样尺度上,S1空间分布格局的扩散系数(方差/均值比率法)测定结果均小于1,种群偏离随机分布.符合均匀分布,且取样尺度加大,指数趋近0,分布越均匀;3个取样尺度上,负二项参数(K)均小于8且小于0,表明聚集度加大;Cassie指标(Ca)均小于0,平均拥挤度(m*)大于1,聚块性指数(m*/m)均小于1,丛生指数均小于0,Morisita扩散型指数(Iδ)均小于1,经F检验表明,在3种取样尺度上,铁坚油杉种群均符合均匀分布类型。铁坚油杉种群随着取样尺度加大,平均拥挤度(m*)在大尺度上明显增大。

S2和S3在不同取样尺度下扩散系数均大于1,且t检验表明:2个标准样地种群分布格局为Poisson分布。负二项参数(K)均大于8,取样尺度越小,聚集度越小;随取样尺度加大,聚集度加大;2个样地铁坚油杉的Cassie指标(Ca)均小于0,且可以近似等于0,平均拥挤度(m*)小于1,聚块性指数(m*/m)均大于1,丛生指数均大于0,Morisita扩散型指数(Iδ)约等于l,经过F检验,表明在以上3种取样尺度上,铁坚油杉种群均符合Poisson分布。铁坚油杉种群随着取样尺度加大,平均拥挤度(m*)在大尺度上也明显增大。

4.2 分布格局的取样尺度

种群分布格局研究与样地取样尺度关系密切,多尺度取样能有利于揭示分布格局的真实性,同时揭示不同尺度下格局变化规律。不同取样尺度的分析结果表明,S2和S3铁坚油杉种群以Poisson分布为主,S1呈均匀分布.这可能与较为强烈外界干扰有关。由于S1样地有2个垂直边缘完全以山间小路为分割线.靠近小路边缘幼龄苗明显较少,可能会影响S1分布格局由Poisson分布转化为均匀分布。S2和S3人为干扰较小,其分布特征表明,Poisson分布是铁坚油杉在不同样地尺度上的基本分布。在取样为4m×4m时,负二项分布K值显示存在峰值效应(见表2),其他指数也表现出较强的Poisson特征,说明铁坚油杉种群在取样规模为4m×4m尺度上Poisson分布最为明显。

5 结论与讨论

在湖北地区,铁坚油杉零星分布于鄂西北外,仅在竹山县大庸镇、三峡地区的大老龄林场、当阳陈院乡、十堰赛武当自然保护区和漳河源自然保护区发现群落分布。竹山县和神龙架有古树。漳河源保护区铁坚油杉为显著优势种,主要分布于阴坡或沟谷,呈斑块分布。调查的样地内种群密度较大,平均达2540株/hm2,且人为干扰较小的斑块逐步向小面积纯林过渡。在漳河源自然保护区调查样地中.占据了乔木层较大的生态位宽度,但群落均处于路边,沟谷边,或崖边,处于较低龄级的铁坚油杉的幼树、幼苗仍较多,可能由于漳河源铁坚油杉群落环境,间接影响了铁坚油杉群落光照条件有关。这与赵丽东在赛武当自然保护区的研究结果相反,但与其在当阳铁坚油杉自然保护小区研究结果相同[7],说明了环境异质性对种群结构的效应。

种群的空间分布格局特征是种群对环境长期适应的结果,因而种群格局通常反映着一定环境因子对个体行为、生存和生长的影响[8]。漳河源自然保护区铁坚油杉种群的空间分布格局以Poisson分布为主,这种分布反映了种群与环境的相互协作机制。在人为干扰较强时,种群与环境的协作机制做出适应性调整,种群分布表現为均匀分布。

种群分布格局研究具有较大的尺度依赖性,单位面积或单位体积取样的格局分析结果,很明显与取样单位大小有关,以大小不同的取样分析同一种群,可以得出很不一样的结果[9]。多尺度研究对比表明,漳河源铁坚油杉Poisson分布的典型尺度为4m×4m,但随取样尺度加大.聚集强度逐渐增大。在森林抚育的作业面积应尽量接近聚集性最强的面积尺度,这样就能够将有利的自然因素的耦合效应与人为活动效应结合起来,因此,铁坚油杉种群的的保护与恢复,应与聚集强度最大的尺度相结合,产生更大的有利于种群恢复的生态效果[10]。

本研究仅对漳河源铁坚油杉种群的空间分布格局进行了研究,然而铁坚油杉种群在不同发育阶段、不同环境因子作用下,种群空间分布格局是否存在差异,差异的显著性与及其与环境因子之间的关系仍需要进一步研究。

参考文献:

[1]李博.普通生态学[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社:1993,74~77.

[2]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志[M].北京:科学出版社,2004(7):46.

[3]黄诚意,王伟铎.湖北当阳市丘陵地区铁坚杉及其群落的研究[J].植物生态学与地植物学学报,1991,15(1):56~65.

[4]吴际友,程勇,王旭军,等.铁坚油杉无性系嫩枝扦插繁殖效应 [J].中国农学通报,2007,23(12):133~135.

[5]兰国玉,雷瑞德.植物种群空间分布格局研究方法概述[J].西北林学院学报,2003,18(2):17~21.

[6]郑元润.不同方法在沙地云杉种群分布格局分析中的适用性研究[J].植物生态学报,1997,21(5):480~484.

[7]赵丽东.湖北铁坚杉(Keteleeria davidiana)群落生态学研究[D].武汉:华中师范大学,2009.

[8]王晓春,韩上杰,邹春静,等.长白山岳桦种群格局的地统计学分析[J].应用生态学报,2002,13 (7):781~784.

[9]周灿芳,余世孝,郑业鲁,等.种群分布格局测定的样方尺度效应[J].广西植物,2003,23(1):19~22.

[10]张文辉,许晓波,周建云,等.濒危植物秦岭冷杉种群空间分布格局及动态[J].西北植物学报,2005,25(9):1840~1847.