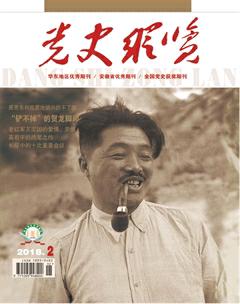

红旗渠:“太行天路”的光荣与梦想

周军

“红旗渠”,一代人的集体记忆。

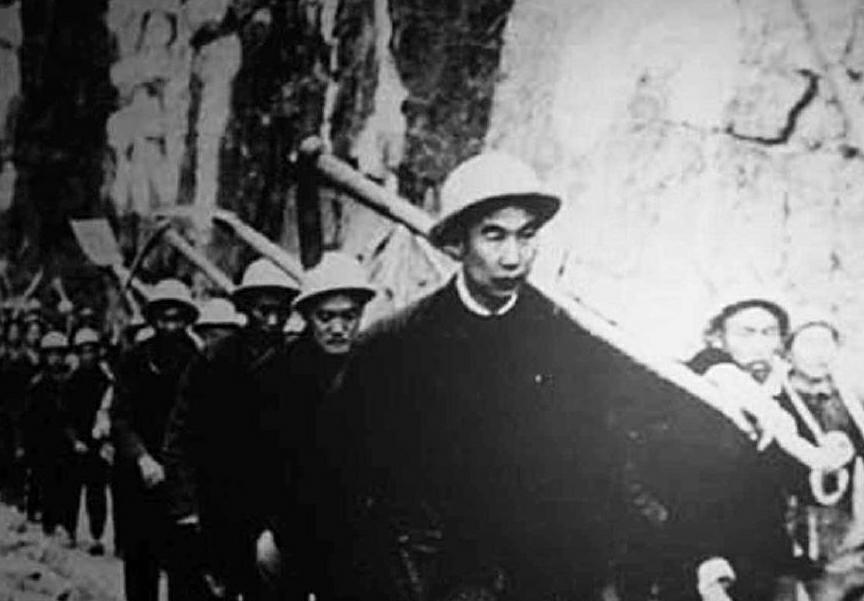

它位于河南省林州,地处豫、晋、冀三省交界处,是20世纪60年代林县(后改为林州市)人民开挖的一条“人工天河”。该渠修建在太行山山腰的悬崖峭壁上,将浊漳河的水引入严重缺水的林县,彻底解决了林县人吃水难的问题。当时,在极端艰苦的施工条件下,林县人民克服重重困难,自力更生,遇山鑿洞,逢沟架桥,创造了人间奇迹。红旗渠,是艰难岁月不屈不挠的精神象征,也是创新思维的伟大音符。这一“中国水长城”,被国际友人誉为“世界第八大奇迹”。2016年元月,红旗渠风景区入选“全国研学旅游示范基地”名录。

弹指一挥间,红旗渠通水已经过去半个多世纪,我再度来到这里,实地采访了当年主持修渠决策的中共河南省原林县县委第一书记、后任国务院扶贫办顾问的杨贵和特等劳动模范任羊成。

一

在历次的红旗渠相关展览中,一幅照片经常被放大作为主题宣传画,画面中,一个人手持除险钩,高悬于半空中排险。照片中的这个人,就是被誉为太行山上“飞虎神鹰”的红旗渠工地除险队队长、红旗渠建设特等模范任羊成。

十年不见,如今的任羊成虽已是耄耋之年,可看起来依然精神矍铄,身体健朗。说起当年建设红旗渠的事,他记忆犹新:“我开始是爆破队队长,后来由于红旗渠工地需要组建除险队,我就接下了这个任务。领导说:‘除险是很危险的,你不怕死啊?我回答,‘怕死不当共产党员!我知道那是在拿着生命干的事儿,可是我想总得有人干吧,共产党员就要在关键时刻站出来。”

在林州,我拨通了北京的长途电话,先请任羊成与老书记杨贵通话。随后,我与杨贵通话:“我是上海的记者,在小学时代,就知道红旗渠,多年来,在河南省老百姓中流传两句话:‘走遍河南山和水,至今怀念三书记。这三位书记分别是:兰考县焦裕禄、林县杨贵、辉县郑永和。这次再度亲眼看到红旗渠,心中非常感动。我的体会,红旗渠精神主要有两点,一是艰苦奋斗,二是实事求是。我这样理解红旗渠精神,对吗?”

杨贵沉吟了一下,在电话中用很恳切的口吻说道:你的这个观点非常对。光靠不怕牺牲,不怕死,豁出命去,并不一定能建成红旗渠。修建红旗渠,是在1959年底做出的决定,以后的3年,属“困难时期”。1958年的“大跃进”,各地的浮夸风非常厉害。那年,林县小麦丰收,亩产114斤。我到地区汇报工作,是第一个发言的。个别领导听到我的数字,很不屑地说:你们林县就是躺着不干,麦子产量也不应该这么低。他还问,你是按干小麦计算的,还是按照湿小麦计算的?你得加上“水分”。我说:湿小麦比干小麦有份量,但我真不知道该怎么来计算这个“水分”。一边有人讲话,就算10%的水分吧。我说,加11斤“水分”,林县小麦单产还就是125斤。

在我后面发言的,就说自己县里边的小麦亩产400斤、500斤的。也有谎称亩产1000斤的。可是,后面事情就来了,上级收“征购购粮”,那个县亩产1000斤,就上交500斤,留500斤也够吃了。那个县亩产根本没有达到500斤,但要交足500斤,还要“担上自留了500斤口粮的虚名”。

我告诉你,在1958年很风光的那些“地方”,在后来的困难时期基本都垮了。

那时候“大炼钢铁”,林县与附近两个县成立“指挥部”,我任指挥长。地区要求要上15万人。我最终只“上”5万人。

听了杨贵的介绍,我不禁好奇地问起他参加1958年毛泽东对豫北地区县委书记的接见经过,并特意问道:“在见到毛主席的时候,您究竟说了些什么?”

1957年,作为全国10名县委书记之一,杨贵参加了国务院召开的全国山区建设座谈会;次年11月1日,毛泽东离京赴郑州主持召开中央工作会议(即第一次郑州会议),在新乡火车站接见豫北地区的县委书记。因安阳、新乡两地委合并,已任中共新乡地委委员兼林县县委第一书记的杨贵名列其中。

当时,毛泽东握住年仅30岁的杨贵的手说:“林县杨贵,我知道你,你们治水还有一套。”看到杨贵激动得额头沁出了汗珠,毛泽东风趣地说道:不要这么严肃嘛,你们把衣扣解开、解开。

杨贵陷入了回忆,他说道:

毛主席和我们座谈时说:“水利是农业的命脉,要把农业搞上去,必须大办水利。”

毛主席问我,你这里大炼钢铁,去了多少人?当时,在座的有时任中共河南省委副书记的史向生,还有地委领导。我想,跟毛主席座谈,不能讲假话的。我说:我们“上去”了5万人。毛主席问话了,这么多人都住在什么地方?我回答毛主席,少部分人住在老乡家里,大部分住在野外。毛主席再问:住在野外,那生病的人多不多?我说,现在刚刚“上去”,生病的人不多,可是时间长了,会有问题的。毛主席继续问道:你们一天能够生产多少?我回答毛主席的问话:我们汇报有一天炼出200吨、300吨的,但是实际上,因为办食堂,老百姓的锅不用了,把砸锅的铁算上,也就10多吨“土铁”。毛主席打量着周围的人,问道:杨贵说的情况有没有代表性?史向生回答:客观地讲,有代表性。我又说,今年是丰收年,可现在地里的麦子都收不回来,因为人都炼铁去了。毛主席说:千万别再上人了,把大部分人撤下来,收粮食,搞水利;留少部分人炼小高炉,就可以了。

谈到修建红旗渠的经过,杨贵更是打开了话匣子:

大自然好像专门和人们闹别扭。当林县水利建设取得重大胜利时,1959年,又遇到前所未有的大旱,淇、淅、洹、露4条河流都干涸了,已建成的水渠无水可引,很多村庄群众又翻山越岭远道取水吃。事实证明,现有水利工程还不能从根本上改变林县干旱缺水的面貌,群众说:“挖山泉,打水井,地下不给水;挖旱池,打旱井,天上不给水;修水渠,修水库,依然蓄不住水。活人总不能让尿憋死呀!”县委通过多年来领导水利建设的实践,认为单靠在县境内解决水源问题已不可能,组织3个调查组分头到县外考察。县长李贵等到山西陵川县,县委书记处书记李运保等赴山西壶关县,我和县委书记处书记周绍先率一个组去平顺县、潞城县。调查结果,从淇河、浙河上游的陵川、壶关引水希望不大,水源充足的还是浊漳河,常年有20多立方米/秒流量,最枯水季节也有10多立方米/秒流量。我们这次考察摸清了水的流量,亲眼看到一些泉水滚滚的源头,看到了希望,高兴极了。endprint

二

1959年10月10日夜,由杨贵主持,县委举行全体(扩大)会议,对兴建引漳入林灌溉工程进行专门研究。会后,县委派出35名水利技术人员沿漳河测量,提出三个引水点:一是平顺县石城侯壁断下,就是现在的引水地点;二是耽车村;三是辛安附近,比现在引水的地方高得多,如果从那里引水,渠道可以從南谷洞水库大坝上过来,穿过马鞍墒山的黄露郊,从姚村水河村凿洞过来,还能建一个高水头大流量的发电站,并把南谷洞、弓上、要子街3大水库连贯起来,引水搞调蓄。测量队汇报后,大家都倾向于后两个引水点。杨贵担心测量不准,又让复测4次。

10月29日,县委又举行全体(扩大)会议,认真讨论关于引漳入林工程的有利条件和不利因素,决定深入基层,发动群众,做好充分准备,待请示上级批准后,立即上马。11月28日,县委举行常委会议,听取第三次测量汇报,对耽车和辛安两处引水地点作了比较,大家都同意从辛安引水,决定按此方案设计。12月5日,杨贵同省委常委兼新乡地委第一书记张健民研究了引漳入林问题,并得到他的支持。12月27日,县委委员张中和与县水利局副局长段毓波到新乡专署参加水利会议,杨贵让他们向专署汇报要求引漳入林问题。

此时,引漳入林的准备工作已进入紧锣密鼓阶段,杨贵等人兵分几路行动,一方面向专署和省委写请示报告,一方面派人到山西省委进行协商,一方面在家里做好群众思想发动和物质准备。

1960年1月24日,杨贵给史向生写信,请省委给山西省委去函,协商从山西省平顺县境内兴建“引漳入林”工程。省委除发公函外,史向生和省委秘书长戴苏理又以个人名义向中共山西省委第一书记陶鲁笳、书记处书记王谦写了亲笔信,委托县委农村工作部长等持信件到太原找领导办理此事。

1月31日,杨贵等县委几位领导带领县直有关单位负责人、各公社领导干部以及弓上、南谷洞水库的部分优秀工队长约100多人,到天桥断上牛岭山,面对漳河察看“引漳入林”渠线经过的地方,动员大家做好上工前的一切准备,决心把漳河水引入林县。

山西省委、省人委领导对林县从山西省境内“引漳入林”非常重视,于2月3日(农历正月初七)开会研究,并写信给河南省委予以答复,因耽车村以下有赤壁断、侯壁断等几个大的跌水,要建水力发电站,同意林县从侯壁断下引水。

2月6日,杨贵在郑州市参加省四级干部会议,得知了这一消息后高兴万分。他当即给在县里主持常务工作的书记处书记李运保打电话,让他们立即进行筹备,做到领导、任务、施工地段、民工、后勤工作的落实,并安排县委办公室和《林县报》编辑部拟写《引漳入林工程动员令》,作为告全县人民书,用红字印在《林县报》上,然后立即召开动员会,抓紧时间上人。

3月6日至7日,中共林县引漳入林委员会全体(扩大)会议在盘阳村举行。杨贵作了报告,并提议将引漳入林工程命名为“红旗渠”。10日,总指挥部在盘阳村召开引漳入林工程全线民工代表会议,贯彻集中力量,打歼灭战,分段突击施工办法。代表们一致同意了杨贵的提议。

当时,人们尤其是省里及相邻县的干部们,心头有个大疑惑,修红旗渠,林县究竟有多少家底?

后来在《红旗渠建设的回顾》中,杨贵这样写道:“修建红旗渠,首先遇到的是经济问题。当时县财政的收入十分薄弱,等到形势好转后再修建,会出现什么情况,很难预料。山西同意引水这个机会不可失,错过机遇,林县人民可能永远吃缺水之苦。那么,依靠自力更生,林县经济实力这张‘荷叶,能不能包住修建红旗渠这个特大的‘粽子?”

关于“县财政”问题,在采访所收集到的各种材料中,几无涉及。这是林县的“超级机密”。当年,除了杨贵和县委几个主要负责人以外,省里和地委谁也不知晓。几年后,超级机密“露馅”了。原来,杨贵和县委一班人趁着1958年丰收,也没有因虚报产量而多交征购粮,悄悄攒下4000多万斤储备粮,“私设”了一个200万元的“小金库”(尽管,这些资金和粮食,远远不够后来修建红旗渠的需求)。“上面”派来调查组,县人民银行行长因此受到党内警告处分。

调查报告被送往北京。时任主管财贸工作的国务院副总理李先念阅后,说:这不是什么大问题,不要把它看得过重了,动用这个钱合情合理,只不过有点不合乎当时的规定。

三

在林州时,任羊成对我说了一个“林县组织部长被撤职又被复职”的故事。回到上海,我再次给杨贵打电话,确认此事。杨贵闻言,在电话里首先说了一句:我非常敬佩老一辈无产阶级革命家谭震林。

那时处在困难时期,有的老百姓在挨饿。红旗渠建设经受了严峻的考验,资金、物资供应都非常紧张,一部分干部、群众对于修建红旗渠的认识也不一致。

1961年7月初,时任中共中央政治局委员、国务院副总理的谭震林在河南新乡县七里营公社蹲点,他参加了新乡地委在豫北宾馆召开的会议,纠正“左”的错误。有人趁机向领导同志反映说“林县群众没有饭吃,把树皮都剥光了。县委为高举红旗不顾群众死活,还在大搞红旗渠建设”。领导同志听后,误认为林县情况严重,批评林县县委:“左”的阴魂不散,死抱着红旗不放,生活这样困难,还在继续修建红旗渠,这是搞官僚主义,要撤县委书记杨贵的职。小组讨论时,时任县委组织部长的路加林说:“领导同志批评林县,所谈的情况不符合实际。”领导同志听了此话,认为这个组织部长不认识错误,不让人说话,是违犯“三不主义”(即不戴帽子、不揪辫子、不打棍子),决定撤销他的职务,调离林县工作。当即,会议宣布了对路加林的撤职处分,并通知各县县委书记,到地委报到开会。同时决定,第二天召开地委委员扩大会议。

杨贵回忆说:我是地委委员,来到安阳开会,感到气氛十分紧张,有些同志不敢跟我讲话、握手。相熟的一位同志,趁着中午来到我的房间,悄悄说:要注意啊,中央领导点你的名了。说完就赶紧离开了。endprint

第二天开会,有30多人参加,参加会议的还有中南局、河南省委和国家农委的同志。史向生是了解我的,他从台上传了张条子给我,上面写着:尽快发言,认真检讨。我懂他的好意,快做检讨早过关。但是,我没有按照那个意思讲話,我在发言中有气,做好了被撤职的思想准备。我说:农村现在出现的问题,应该实事求是分析一下原因,只责备下边,我不赞成,这也纠正不了错误。事实上,这些问题和责任也不是只在下边。修建红旗渠是林县人民的迫切要求,如果说修建红旗渠有错误,撤我的职可以,撤组织部长路加林的职务,我不同意。接着,我谈了林县当年干旱缺水,16万人翻山越岭取水吃,以及大部分建渠民工已经下山,只留少部分人在凿青年洞;林县、社、队三级还有一定数量的储备粮,绝不是有些人所说的情况;尽快建渠引水,也是为干渴的林县群众着想。我提出3条意见:第一,组织部长路加林的意见是对的,如果把实事求是讲真话说成是违犯“三不主义”而撤销职务,这才真是违犯“三不主义”;第二,我不同意撤销路加林的职务,如果修建红旗渠是错误的,责任在我,由我承担;第三,请地委将我的意见报告省委和党中央。我这样讲话,是有点“说完了就随便怎么处理”的意思,但是坐在台上的谭震林没有发火,也没有批评。

会议休息期间,有10多位县委书记上来跟杨贵说,你今天可讲出我们不敢讲的话。会后,没有发言的谭震林,立即组织调查组来到林县,经调查后认为县委反映的情况是正确的,不久便恢复了路加林的组织部长职务。

1961年9月21日,杨贵到省里开会,向中共河南省委第一书记刘建勋、省长吴芝圃汇报工作,坦率地谈了豫北宾馆会议以来,有些人对林县县委说长道短,县委的压力很大的情况。刘建勋听后,说:“杨贵同志,你的情况我清楚,豫北宾馆会议那种做法,我不赞成。你的工作做得是扎实的,经得起考验的。我在北京开会时,周恩来总理还专门问到你们的情况,他对林县工作很关心。”接着对吴芝圃说:“芝圃同志,红旗渠那样大的工程不支持一点钱,说不过去,陶铸同志也说过要支持红旗渠,我看要从今年省里的行政经费节约下来的钱中,给杨贵他们解决一二百万元,他们的自力更生精神太好了。”吴芝圃说:“可以,我们应该积极支持一二百万元。”在当时这是杨贵连想都不敢想的数字,让他更高兴的是红旗渠工程引起了各级领导的重视。

1969年7月,林县人民苦战10个春秋,80余人献出宝贵生命,共削平1250个山头,架设152座渡槽,凿通211个隧洞,挖砌土石达1515万立方米,终于在太行山的悬崖峭壁上建成了全长1500公里的大型引水灌溉工程——红旗渠。其总干渠墙高4.3米,宽8米,支、干渠总长1525.6公里,设计加大流量23秒/立方米。沿渠建设一、二类水库48座,小型水力发电站45座,库容6000余立方米。

1970年代初,总长度“可以把广州和哈尔滨连起来”的红旗渠与南京长江大桥一道,被周恩来自豪地向国际友人介绍:“新中国有两大奇迹,一个是南京长江大桥,一个是林县红旗渠。”

四

“文化大革命”开始后,1966年9月21日,有数百人到林县要揪斗杨贵,遭到林县上万群众的包围。作为“走资本主义的当权派”,杨贵当时身患阑尾炎在医院开刀。中央知道了河南及林县的情况,周恩来要谭震林通知河南省委,邀请杨贵“参加国庆观礼”。然而,因为“阻拦”,杨贵未能成行。

1973年8月24日至28日,中国共产党第十次全国代表大会在北京召开,杨贵被选为中央候补委员。11月,周恩来提议,调杨贵任公安部党的核心小组成员、副部长,兼任河南省委常委、安阳地委书记、林县县委第一书记。1995年6月,杨贵离休。2006年3月,中央批准其职级为副部长级。8月,享受部长级医疗待遇。

……

这次在林州,我还听到一个花絮:离休后居住在北京的杨贵,在院子里修了个全北京独一无二的“水窑”。我在电话里问他,有这个事吗?杨贵回答:就是修个蓄水池,想起红旗渠,想到林县老百姓曾经那样缺水,我实在是舍不得浪费一滴水,天上的雨水掉下来,我就存起来,可以浇花。

……

习近平总书记曾经指出:“红旗渠精神是我们党的性质和宗旨的集中体现,历久弥新,永远不会过时。”

50多年过去了,修建红旗渠时铁锤钢钎的交响和隆隆的开山炮声,早已湮没在历史深处,但先辈们当年高亢的呐喊,仍在太行山和红旗渠儿女心中回响。endprint