“唱弦”考释

■林晨

“唱 弦”,又名“读谱法”,即以弦序或指法为词吟唱古琴曲曲调,该法是琴乐传习过程中用以备忘、记指、掌握琴曲旋律、韵味的方法。目前认为,这一方法是广陵琴派所特有的传习方式。现代研究者虽少有专文论述,但在涉及广陵琴派、记谱法、打谱、杨时百等研究领域的论文中多有提及。①

张子谦的《琴曲唱弦小议》是第一篇阐述“唱弦”的文章。文中认为唱弦“就是在学习琴曲时,根据琴曲规定的取弦、指法,按曲调的音高唱出来;形象的话:把所取某弦某指法当成歌词来唱。”②同时张子谦指出:唱弦是广陵派创始的,过去扬州琴人大都能唱弦。谢孝苹指出,“唱琴”即广陵琴派的“唱弦”。③“唱琴”一词源于方以智《通雅》卷三十《乐器》:“(杨)大经教人先唱琴,如学箫先唱五六工之例,故易得节奏,方与诸乐器合。”④从文献中我们无法判定“唱琴”时唱词的内容,仅从“易得节奏”四字来看“唱琴”似乎更倾向于“唱谱”。换而言之,“唱谱”与“唱弦”的区别就是前者仅吟唱旋律,后者以弦序或指法为词演唱旋律;前者是方便记忆音高、节奏,掌握琴曲韵味的方法,后者在“唱谱”的功用之外还有记指的功能。伊鸿书在《琴用指法辨证》⑤中指出“按谱喝声”中“喝声”就是近世琴家通用的“唱弦”。“喝声”之说源自《琴书大全》引北宋琴家赵希旷论弹琴。文中批评偏重“按谱”或“喝声”的时风,提出“喝声、按谱,耳目不可偏废”的观点。其中“喝声”指演唱旋律,即唱谱。2009年出版的《张子谦操缦艺术专辑》中不但收录了张老用唱弦的方式演唱的《平沙落雁》,也看到如下释义:“唱弦,就是以演奏的指法或弦序做唱词,来吟唱琴曲的曲调,是琴乐“口传心授”的体现之一。当唱弦时,气息、心板、旋律等古琴音乐的重要要素都融入了风格、传统、传承、韵意之中。”⑥从上述释义可知,“唱弦”时不仅要唱出该曲的音高、节奏、气息,还要唱出琴乐特有的韵味,该法体现了古琴“口传心授”的教学特点。笔者认为,这一解释虽然忽略了“唱弦”最基本的备忘、记指的功能,却明确了唱弦源于琴乐“口传心授”的传承特点,也强调了唱弦有助于习琴者理解琴乐风格、韵味以及精神的功用。吴叶认为,“唱弦记录了口传心授时代古琴的器乐教学模式和打谱模式”,并提出“所谓口传心授在古琴教学中,应该主要就是指唱弦”;而杨宗稷是首位将唱弦作为传习模式并加以探讨的琴人。⑦本文拟通过梳理“唱弦”这一琴乐乐语在传统中的含义及迭嬗,并与现存“唱弦”互证,勾稽出“唱弦”在琴乐传承过程中的演变,并试图从中折射出琴学,乃至中国传统音乐的诸多问题:中国传统音乐的记谱方式;记谱法与传承方式之间相互的制约作用;文人音乐与俗乐之间相互影响、相互交融的关系等等。

一

“唱弦”一词最早见于杨时百所著之《琴学丛书》:“弹琴亦有唱弦之法,如弹六七即唱为六七,有进退吟猱者,亦唱为进退吟猱。善唱者使唱声与琴音合二为一。”⑧杨时百同时亦言:“唱弦数、指法字,旧谱未之前闻。”⑨张子谦也认为“唱弦是从广陵派开始的”⑩,但事实确实如此吗?

《琴曲集成》第二十册中的《指法汇参确解⑪·直指读谱法》,开宗明义便叙述了提倡“读谱法”的原因以及该法之功用:

古自授琴,咸凭师之口授指授,此外更无閗巧閗捷之途。开学者以几及孳孳之径,以故曲调稍长,授之即忘,展谱温之,艰同始学。盖由不讲读谱之法也。⑫

可见,王仲舒提倡“读谱法”的初衷是备忘。篇名“直指读谱法”中“直指”一词,为明清以降禅宗、术数、医术文献喜用之。宋杨士瀛《仁斋直指方论·序》就言:“明白易晓之谓直,发踪以示之为指。”《指法汇参确解》中“节奏”“读谱”等章节皆用“直指”一词,当是体现作者以示习琴者以规矩准绳,使之简单易明、事半功倍的深意。

对于“读谱”的方法,王仲舒指出:

胥将一曲全谱大字细注,录为一册,如学书之法帖,然宽行端写,字大数分,旁注工尺等音,如弦索谱,读谱中字,亦如读弦索谱法。喉音抑扬,准乎工尺之音,而又逐字逐段逐句,揣摩其节奏,誌以空心小角,读之疾徐,准以一息呼吸之候,一如读弦索谱急板、慢板之腔之法。

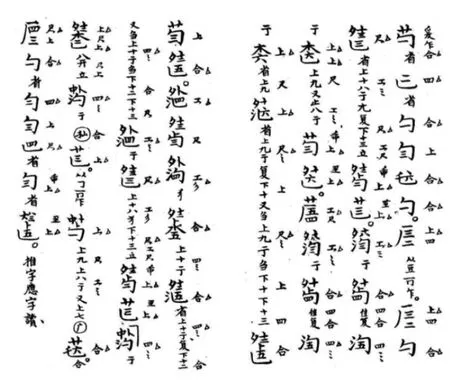

图1 《洞天春晓》(部分)

由于古琴使用的是减字谱,只有句逗,不注工尺、板眼。故需学琴者重抄琴谱,减字旁注工尺,并以“空心小角”注板,以做成可读之减字谱。根据此法学习,不必试弹,便可达到“悉曲之滋味”“识曲之精神”的效果。

备忘;读谱中字;喉音准乎工尺之音;悉曲滋味、识曲精神,从《直指读谱法》中的关键词句便可知,《指法汇参确解》中所提出的“读谱法”即黄勉之、杨时百提倡的“唱弦”,也是现在所流传的广陵“唱弦”,二者异名同实。因此,《指法汇参确解》当是目前发现最早详细记录“唱弦”法的琴谱。正如王世襄先生于1955年所撰《指法汇参确解》题跋所言:

本书之特点在谱旁点板,注工尺字,早于注工尺字之稿本《张鞠田琴谱》(1844)二十余年,早于刊本之《琴学入门》(1867)四十余年。书中又有“读弦唱谱”之法,可知黄勉之、杨时百之“唱弦法”亦早在十九世纪初叶已经人应用。

而查阜西在《据本提要》中亦沿袭此说,指出王仲舒所撰《指法汇参确解》中的“直指读谱法是对琴谱这种特殊形式,另倡简易读法,开了清末民初杨时百等‘唱弦法’的先河”⑬。据《指法汇参确解》中《碧鲜山房琴牕随笔》载,王仲舒指法授自李玉峰。《二香琴谱·序》中载有李玉峰师承资料:“(王)泽山传之李玉峰先生,昆玉李玉峰传之韩古香先生。”⑭而王泽山师承金陶。金陶,字吾易,清康熙年间供奉内廷。可见,王仲舒师承于金陶一脉,与广陵派并无关系。因此,“读谱法”“唱弦”并非广陵琴派创始。

二

具体如何“唱弦”?王仲舒在文中不但以文字详细说明,更以图示之,以便学者明了。由于此部分为目前发现最早,也是唯一详述唱弦方法的文献,其重要性自不待言,故节引如下:

读谱之法,读大字之弦数而已,其字肩之徽数,与字下之细注,均以大字统之。

前所论者,乃读谱之常法。常法之不所不及,有变法以济之。如细注不必读,而有在所必读者。盖爪起必读爪字、带起必读带字,推出必读推字是也。亦口读其字,以喉准工尺之音。又如读大字之弦数,其必然已而有不尽然者,盖名指之搯须读搯字,大指之罨须读罨字是也。而又有舍大字而读注者,盖放合须读放字,应合须读应字,同声须读声字,如一须读一字是也。又如右手指法不及读而有不得不读者,盖拂滚鼓撮拨剌搂扶等字,必辨别读之而记之始易是也,余可推。

有一音而统二音者,作何读法?若撮、若拨剌、若搂扶,其二音清浊同者,无论已否则读以清音为主。

有一字而兼二三音、多音者,作何读法?若涓、若轮、若锁、若打圆,或二音、三音、多音,如其音数准节奏而历历读之,仍读弦数而不读涓、轮、锁、打圆(减字)之字。

有一字兼多音而节疾,若拂、滚、急历数弦等字,止读第一音,余音寄诸指上,不必读也。

有一字兼多音而节徐,若度、擂、索铃等字,亦止读第一音,其余音任指随节之徐而徐之,口固可以无事也。余可推。

若绰、若注,任之在指而口无与也。若吟、若猱、宛转其音,于口如吟猱然可也。

由此可知,王仲舒将“唱弦”法分为“常法”与“变法”。所谓“常法”,即“读大字之弦数而已。其字肩之徽数,与字下之细注,均以大字统之”。“常法”所涉及的是一般谱字,即以弦数为词吟唱曲调。“字下之细注”系指吟、猱、进、退、上、下、逗、撞等指法。王氏所言“以大字统之”,即不必念具体的吟猱之字,只按其节奏吟唱出其音高曲调即可。而“变法”所涉及的谱字主要有必读的“细注”,如抓起,推出、罨等左手指法。右手指法中包含一字多音的指法,无法按照“常法”念出,即以“变法”念出。按照以上细则进行试唱、试弹,笔者发现王氏所载的“唱弦”法简单、易学,确实为习琴带来便捷。进而推断,“读谱法”当是对具体实践的总结,而非纸上谈兵。

杨时百对于“唱弦”方法的记载散见于《琴学丛书》中:

近日弹琴者,以弦位为一二三四五六七及进退吟猱指法等字唱谱合弹,以便记念者,字字可为宫商角徵羽角,字字可为上尺工六五,何也?字有定,声无定也。⑮

唱弦之声但取与琴音和合,不必太高。如必与琴音丝毫不爽则士君子亦不屑为也。⑯

以上两则资料,前者言唱弦的方法为“弦位为一二三四五六七及进退吟猱指法等字唱谱合弹”,其功用则是“以便记念”。“字字可为宫商角徵羽角,字字可为上尺工六五”则指吟唱琴曲的曲调。因此,杨宗稷这里记载的唱弦法与王氏所言的“常法”基本无异。后者所言“唱弦之声”不必太高除杨氏所言士君子不屑的原由之外,主要是琴乐以散、泛、按三种音色表达曲调,因此在一个曲调中实际音高就会在高低八度中不断跳跃,如果按实际音高吟唱不但不现实,也会影响对琴曲旋律的把握,从而违背提倡唱弦法的理念。

?

对于唱弦的细则,杨氏并无专节加以论述,但《琴镜》中所使用的五行谱,“于琴谱右旁加三小行注明弦数、指法、板眼、工尺”⑰,其中所著弦数、指法的便是“唱弦”谱。《琴镜》共收录《鹿鸣操》《伐檀》《渔樵问答》《平沙落雁》《四大景》等琴歌、琴曲22首,通过分析总结便可发现隐含其中更为具体的“唱弦”法。在广陵派的诸多传谱中目前并未发现“唱弦”的记载,但如今留有广陵传人张子谦、胡斗东的唱弦录音,可以使我们得窥广陵“唱弦”法之一斑。通过比较,我们不难发现“唱弦”自19世纪初叶至今在使用过程中的异同。⑱(见下表)

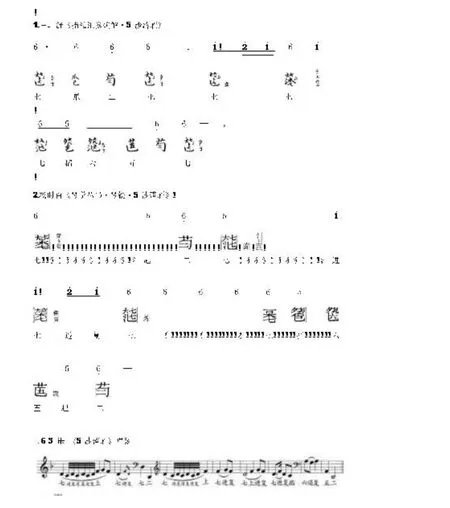

以下谱例截取《平沙落雁》的一句,将王仲舒、杨时百、张子谦的“唱弦”标注于下,以便更加清晰地反映三者的区别:

谱例:

通过以上对比可知,杨时百对于“字下细注”悉数念出,如吟、猱等字,上、下则念为进、退。张子谦在使用上较为灵活,短时值的“细注”吟唱即可,但对于“长吟”等有曲调的指法,则根据左手具体的进退,口念“进复”,吟唱旋律。

“变法”中,杨时百对于“撮”“拨”“剌”“搯撮三声”“滚拂”等指法的念法则无一定之规,如在《平沙落雁》第一段中对于同一个“”,前者念“五”,后者念“二”,此类问题在谱中出现的次数很多。而张子谦先生在唱“带起”时也出现了“不念”或念“带”的不统一的现象。据此,我们可以推测:除一般减字外,“唱弦”的方法在具体使用时随意性较大,特别是在套头指法以及吟猱的唱法上,多以方便记忆为准绳自由调整。根据杨时百的记载,黄勉之多在学生习琴出现困难之时,教其“唱弦字指法,使寻声以相和”⑲。胡斗东在“唱弦”时需边弹边唱,而唱“工尺”时却极为顺畅,可见“唱弦”只是作为教学的一种辅助手段,而非必要手段。

四

若想探讨唱弦法出现的深层原因及其文化内涵,就必须涉及古琴记谱法,乃至中国传统记谱法这一根本问题。所谓记谱法,简而言之,就是储存并传递音乐信息的方法。因此,记谱法在本质上都有着简易、实用以及备忘的特点。在中国数千年的历史上,出现过律吕谱、宫商谱、唐燕乐半字谱、宋俗字谱、二四谱、工尺谱以及古琴的文字谱、减字谱等形形色色的记谱法。在这些繁杂的谱式中,我们可以发现,以汉字记写是中国人一再的坚持,因此,我们将记写音乐的符号称为“谱字”。与追求精确的西方记谱法不同,中国传统记谱法大都体现出一种“谱简声繁”以及多义的特征,这一特质与“口传心授”的传统传承方式密切相关,换而言之,正是传统的传承方式决定了中国记谱法这一特质。⑳

古琴最初的文字谱开创了以文字记写乐谱的先河,之后的减字谱虽然是文字的减化与重构,但依旧保留着文字的思维逻辑。这种记写“指位”,不记录音高、节奏的方式,势必最大限度保留了“口传心授”的传承方式。宋赵希旷指出只依照书谱则“泥辙而不通“,只务“喝声”,则易“变态不一,去古既远”。因此,他提出“喝声、按谱,耳目不可偏废”的传习方式,其中“喝声”就是唱出琴曲旋律,就是“唱谱”,就是“口传心授”外在表达。这一点,在明朱载堉《乐律全书》中也有提及:“其节奏人各不同,率皆口传,不编入谱。”可见,在古琴记谱法发明之初就决定了“记指”“备忘”的功能,也决定了按谱与口授相辅相成的传承方式。杨时百所言“唱声字”以及一些琴派传承中流行的“定当”唱谱等形式,皆可追溯到有宋一代“喝声”的传统。

唱谱能够流传千年至今的另一个重要原因则是与琴乐的表达方式密切相关。当代琴家成公亮曾这样描述琴乐之美:“重视演奏指法变化而带来的强弱、音色变化的美,重视按音的吟猱绰注而带来音韵变化的美。由此产生一种形式的美感,规则的美感、单纯均衡,使得音韵的格调总是那么高古典雅。”㉑但正是由于琴乐注重暗含于指法背后的强弱变化,追求吟猱之中细微的音韵之美,再加以记指的减字谱,这就使学琴者很难在初始之时把握到琴乐的旋律,或者说,琴乐的旋律表达并不明确、完整,流畅的旋律线被各种变化多端的音韵所切割,导致在学习时找不到旋律,分不清句逗,更遑论气息、声韵了。此时,唱谱这一方式在传习过程中的重要性就凸显出来。通过唱谱,不但补充了古琴谱中没有标识的音高和节奏,更为重要的是,这种方式能够找到隐藏在音韵背后的琴曲旋律,找到繁复变化的吟猱背后的内在律动。特别是古琴特有的“走手音”,随着漫长的时值而削减的琴音,从弹奏者到听众都只能感觉到手指和琴面的摩擦声,如果没有附于唱谱时所体会到的的气韵,那么这个被誉为音乐中的“飞白”,便只能成为毫无意义的“空白”。因此,对于“唱”的内涵,王仲舒指出“悉曲之滋味,而识曲之精神”,杨时百提出的“依韵而和其声,大小高低皆渊渊如出金石”,都是指唱谱不仅要唱出琴曲的音高、节奏,还要唱出琴乐特有的“轻重疾徐”,吟猱绰注中所富含的变化,这样才能在演奏时体现琴曲的滋味,琴乐的精神。这才是唱谱的真正意义之所在。

而本文讨论的唱弦法,究其实质就是将记指与唱谱相结合的一种方式。但究竟是怎么的因缘使得记指与唱谱结合在一起呢?这就不得不说起中国传统的另一种记谱方式——工尺谱。

工尺谱大约产生于唐末,盛行于明清。和古琴谱的内涵相似,工尺谱也是一种“具有极大的灵活性和即兴性,提供给表演者自由发挥余地的记谱方式”。㉒虽然工尺谱能够记写音乐旋律,但也只记写了旋律的骨干和框架,对于其中细微的变化和润饰则省略不记。目前存留使用工尺谱的乐种,如福建南音、西安鼓乐、河北笙管乐等,其传承都是按照“口传心授”的方式进行的。在传授中,有一种特殊的读谱演唱方式,西安鼓乐称为“韵曲”,河北音乐会称为“阿口”。以河北音乐会为例,其所用工尺谱中有所谓“大字”和“阿口”的区别。“大字”是被记录在乐谱上的主要音高骨架,“阿口”是教学和日常演练“读谱”中用“哼、唉、咳、呀、地”等虚词填充于大字之间的音高,而实际演奏的音乐必须包括“大字”和“阿口”共同组成的旋律,大字是永恒不变的,但“阿口”在一定程度上可以允许乐手即兴发挥。但当某人所加“阿口”为众人推崇时,也就相对固定下来。所以,器乐工尺谱绝不可以按照西方视谱的方式演唱,必须经过师徒之间口耳相传才能掌握音乐的全貌。㉓

再看最早记录“读谱法”的《指法汇参确解》,就会发现王仲舒开始便道读减字谱如读“弦索谱”,此处所言“弦索谱”就是器乐工尺谱,且极可能是琵琶工尺谱,因为王氏在琴谱中所记的工尺记板不记眼,这与琵琶工尺谱一般无二。工尺谱中记录框架的“大字”与减字谱中的“弦序”“指法”相当,“阿口”便是减字之间的“细注”。而《指法汇参确解》中值得玩味的是,王仲舒将减字也称为“大字”,这是否也暗含着“读谱法”与工尺谱中唱谱的联系?由此我们是否可以推测,“唱弦”就是受到器乐传授中唱工尺谱的启发,结合古琴谱的特点而形成的一种特殊古琴传习方式,这种方式在方便记忆琴曲旋律的同时,增加了记指的功能。杨时百在《琴学丛书》中的一段话,恰恰说明了“唱弦”有别于一般唱谱的原由所在:

工尺谐声虽较唱弦数、指法字精确,惟专念工尺者,遗忘时满弦皆工尺,无处捉摸;唱弦者,既知弦位,更以声谐之。一弹即得谱中以注弦数、指法字为主,是以有文之曲注,原文者不复更注工尺。

综上可知,“唱弦”一法并非广陵琴派所特有。道光年间“读谱法”即是“唱弦”,此法后为广陵琴派所留存。该法的产生与古琴的记谱法、“口传心授”的传承方式以及明清之际工尺谱的广泛使用密切有关。现今,由于综合谱式,即以五线谱或简谱与减字谱对照谱的广泛使用,使习琴者往往忽略“唱”在学习过程中的重要性,但不可否认的是,即使是最精确的记谱法也很难穷尽琴乐中的声韵变化,鉴于此,“唱谱”“唱弦”,乃至“口传心授”依旧是古琴传习过程中不可或缺的方式。

①有关“唱弦”的论文主要有伊鸿书《琴用指法辨证》、雷巢(谢孝苹)《操缦扈言三则·论唱琴》、张子谦《琴曲唱弦小议》、戴晓莲《张子谦操缦艺术专辑·乐曲说明·唱弦》以及吴叶《杨宗稷及其〈琴学丛书〉研究》一书的相关章节。

②张子谦《琴曲唱弦小议》,上海今虞琴社编印《今虞琴刊》1984年第3期,第8页。

③雷巢(谢孝苹)《操缦扈言三则·论唱琴》,《今虞琴刊》1984年第3期,第7—8页。

④ [明]方以智《通雅》卷三十《乐器》,北京:中国书店,1990年影印,第363页。

⑤伊鸿书《琴用指法辨证》,《中央音乐学院学报》1988年第4期,第68—79页。

⑥戴晓莲《张子谦操缦艺术专辑·乐曲说明·唱弦》,龙音唱片公司2009年版。

⑦吴叶《杨宗稷及其〈琴学丛书〉研究》,北京:人民音乐出版社2015年版,第136页。

⑧杨宗稷《琴学丛书·四·琴学随笔·卷一》,见中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第30册,北京:中华书局2010年版,第146页。

⑨杨宗稷《琴学丛书·琴镜例言》,见中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第30册,北京:中华书局2010年版,第201页。

⑩张子谦《琴曲唱弦小议》,上海今虞琴社编印《今虞琴刊》,1984年第3期,第8页。

⑪《指法汇参确解》,稿本,王仲舒编撰。首有清道光元年(1821)作者自序。全谱不分卷,无目录。

⑫⑯[清]王仲舒《指法汇参确解·直指读谱法》,见中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第20册,北京:中华书局2010年版,第265页。

⑬中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第20册《据本提要》,北京:中华书局2010年版,第3页。

⑭《二香琴谱·序》,见中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第23册,北京:中华书局2010年版,第79页。

⑮ 杨宗稷《琴学丛书·琴话·卷一·工尺音字》,见中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编《琴曲集成》第30册,北京:中华书局2010年版,第63页。

⑰ 同⑮,第 199 页。

⑱限于篇幅,文章只列出“变法”中的部分指法。

⑲ 同⑮,第 378 页。

⑳此节关于工尺谱和古谱的内容参见何昌林《古谱与古谱学》,《中国音乐》1983年第3期;吴晓萍《中国工尺谱的文化内涵》,《中国音乐学》2004年第1期。

㉑成公亮《为〈沉思的旋律〉标题作解》,见《秋籁居琴话》,北京:生活·读书·新知三联书店2009年版,第146页。

㉒吴晓萍《中国工尺谱的文化内涵》,《中国音乐学》2004年第1期,第83—84页。

㉓赵晓楠《工尺谱常识与视唱》,北京:人民音乐出版社2013年版。

[本文系全国社科基金(艺术学)国家一般课题“中国传统音乐表演艺术与音乐形态关系研究”(编号15BD042)的阶段性成果]