浅水砂质辫状河结构单元的新认识

陈 梁,易竹心,舒 爽

(1. 长江大学 地球科学学院,湖北 武汉 430100; 2. 中石化华东石油工程有限公司 测井分公司,江苏 扬州 225009; 3. 中国石油 长庆油田公司 采油八厂,陕西 定边 718600)

0 前 言

前人对辫状河储层结构模式已经进行了研究,但是由于辫状河沉积粒度变化大且对沉积环境的解释因人而异,尚未总结出一个普遍认可的辫状河结构模式[1-7]。辫状河多发育在山区或河流上游河段,河道宽而浅,弯曲度小,河道砂坝发育,多次分叉和汇聚构成辫状[8-9]。在辫状河研究中,国外学者Miall[10-11]提出最为典型的砂质辫状河结构模式,主要包括砂质坝及其底形(SB)与前积巨型底形(FB);Galloway[12]基于前人研究提出低弯度辫状河结构模式,细化成因单元;国内学者曹耀华[13]对长江枝江段凤凰滩现代沉积开展研究,提出该段由纵向砾石坝、纵向砂质坝、斜列粉砂坝、横向河漫滩和弧形砂坝组成;张昌民[14]认为其成因单元包括心滩、河床、废弃河道及深潭。然而,本文通过现代沉积调查发现:并非心滩都是由横向环流所形成,可能其成因机理与横向环流无关。河道分叉与汇合是辫状河的基本特征,尽管地貌与沉积学家已关注河道间的不同砂坝,并提出相应内部结构,但没有把水流分叉和汇合区域综合进去,且对辫状砂坝形成成因没有进一步分析。若仍以心滩、河道结构为主而不考虑其他内部结构,对心滩成因不进行深入分析,势必会掩盖辫状河沉积本身的沉积机理与特征,进而影响油气勘探开发效率。笔者着重探讨浅水砂质辫状河储层结构单元特征、水动力特征以及辫状砂坝形成过程与特征,以现代沉积实地考察与测量资料为支撑,对储层结构其他要素特征、形成等问题展开讨论,提出了浅水砂质辫状河储层结构模式,以期深化对浅水砂质辫状河储层内部结构的认识,为其油气勘探提供指导。

1 概 况

胜利河位于湖北省罗田县胜利镇境内,全长26.6千米,如图1所示。胜利河上游河道较为陡峭狭窄且水流湍急。中上游发育辫状河,沉积物主要为砂质沉积,含砾。洪水期为3~7月,枯水期为10月~次年3月。

图1 研究区位置

本次研究采用方法主要是实地考察、卫星影像分析[15]、实地测量等。实地考察的重点是胜利河的中上游段,观察并了解了河道平面沉积特征以及内部沉积地貌特征,记录河道内的沉积构造特征。卫星照片主要是用来观察辫状河砂坝整体面貌、辫状砂坝形态、长度、宽度以及河道摆动情况。选取胜利河观测塔前一组典型辫状砂坝进行测量,利用钢筋和测绳,在所测砂坝周围以平行河道和垂直河道方向为坐标轴方向,建立平面直角坐标系,设立基准线,每隔1 m对砂坝相关参数测量,相关参数包括水深、流速、砂坝和和河床顶面高程、砂坝周缘的前积倾斜面长度和倾角等。

2 浅水砂质辫状河结构单元特征

通过实地考察分析,笔者认为本区浅水砂质辫状河发育辫状砂坝、坝槽、沟道和洼坑等结构单元。

2.1 辫状砂坝的特征

在砂质辫状河中,以辫状砂坝发育为主,他相对河床较高,在洪泛事件中不断垂向加积而形成。其形态与传统上下尖突状不同,他下部较圆。高水位时期砂坝淹没在水下,泥质沉积可以部分保留,因而砂坝内部会形成薄的泥质夹层。泥质夹层会影响开发效果和剩余油分布,因而有必要了解其特征。本区辫状砂坝沉积物主要为中—粗砂岩,含砾,从上游到中上游粒度变细。砂岩呈褐黄色,砾石一般0.1~0.5 cm,呈次棱—次圆状。所测砂坝长80米,宽30 m。其间发育交错层理。坝顶会出现沿坝面向下游展布的扇状的构造,容易与决口扇沉积相混淆,这是由于水流在坝面上呈不均匀的分散流动,局部位置水流汇聚,将原先坝顶沉积物进行改造。

2.2 坝槽的特征

坝槽,呈窄条状相对坝面下凹,沿坝长轴或者短轴方向展布,如图2所示。

图2 坝槽

槽内沉积物主要是中砂岩,含砾岩,槽内沉积物相对槽道两侧沉积物较细,总体较粗。坝槽主要可以分为两种类型,一种从坝侧缘开始沿坝面延展,另一种则从坝面某处起在坝面上展布。随着坝面扩大,坝槽也会随之向前推进,最终进入辫状河道,但也有坝槽,沿坝面短轴方向,由于砂坝处于凹岸被水流切割侵蚀,坝槽延伸到砂坝侧缘终止。

水流沿砂坝坝面分散流动,当河流处于高水位时,水流量较大,由于水流分散流动具有不均一性,局部区域水流所具有的能量更大,达到将坝面上部分沉积物沿水流方向冲起并携带到下游,从而形成坝槽,当水位下降时,坝槽就会露出水面。由于水流方向在改变,坝槽也会在坝面上汇聚,向坝下游延伸。

2.3 沟道的特征

沟道,形成于相邻砂坝之间,呈条带状。沟道中沉积物主要由细砂岩和粉砂岩组成,不含砾,它的宽度视砂坝之间的距离而定。砂坝在形成过程中,由于水流沿坝面分散流动,沿坝面向外流出,相邻砂坝坝面分散的水流在汇聚时由于水流方向存在夹角,水流能量减弱,随着砂坝面的扩大,相邻沉积的砂坝之间形成细条带状沟道。由于水流能量不强,沟道内沉积物相对较细,并且内部会有水流。

2.4 洼坑的特征

洼坑,发育在辫状河砂坝末端或砂坝侧缘,呈封闭状。洼坑表面形状近椭圆或圆状,内部沉积物主要为泥质沉积。他的大小视水流流速而定,小型约100 cm×0.25 cm,如图3所示。砂坝表面水流一般不流经洼坑,因此这种地貌单元一般呈废弃状态。

图3 洼坑

3 浅水砂质辫状河储层结构单元模式

3.1 辫状砂坝形成过程过程分析

通过对砂坝实地观察与测量数据[16]分析发现,辫状砂坝的形成过程如下:在水流相对集中段,水流能量较强,对河床具有较强冲刷能力,将大量沉积物冲起带入水中,沉积物随水流向下游搬运,随着水流能量减弱,沉积物由搬运作用变为以沉积作用为主,此时沉积物在下游沉积并形成砂坝坝头。由于砂坝坝头阻挡,水流能量相对减弱,沉积物更易堆积。由于砂坝面形成,使得水流以散流和分流形式流动,少量水流从砂坝两侧流动,而大部分水流则沿坝面呈分散状流动。随着砂坝坝面进一步扩大,沿坝面流动的水流更为集中,这就使得颗粒在坝面上的搬运更广泛。沉积物颗粒沿坝面搬运到砂坝面末端时,水流汇入较深水体中,而所搬运的沉积物颗粒也在该处堆积下来,从而形成一个沉积斜坡。随着砂坝侧缘水流汇聚量增大,水速增大,能量增大,能够冲刷起河床沉积物,在砂坝下游形成新的辫状砂坝。

3.2 储层结构单元模式

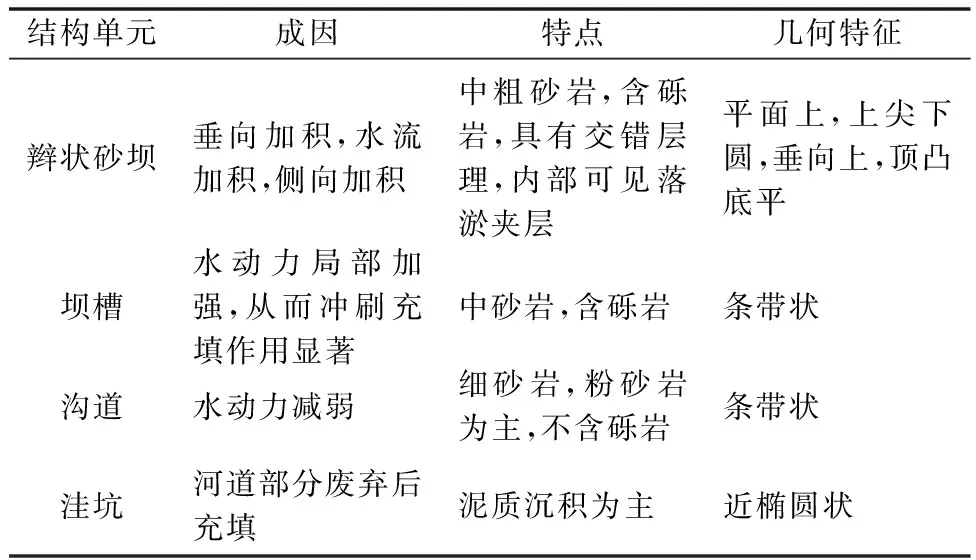

根据上述浅水砂质辫状河砂坝体系结构单元的特征,如表1所示,提出一种浅水砂质辫状河结构单元模式,如图4所示。

表1 浅水砂质辫状河各主要结构单元特征

图4 砂质辫状河储层结构模式

水流携带沉积物从上游到下游,水流能量减弱,沉积物堆积形成砂坝头,受到坝头阻挡,水流少部分沿坝头两侧流动,主要沿坝面分散流动,同时带动坝面沉积颗粒随水流向前滚动,砂坝坝面逐渐变大;水流由坝面向坝侧缘流动汇聚于坝侧缘深水处,随着水流能量增大,当具备冲刷河床沉积物能力时,沉积物便会随水流向下游形成新的砂坝,继而砂坝依次形成。而沟道即为水流汇聚部位,穿流在砂坝之间,连着砂坝,宽度视水流能量而定。在砂坝形成过程中,当河流处于高水位时期,水流分散流动,局部水流能量强,冲蚀坝面,使得砂坝部分沉积物沿水流能量强的方向即优势水动能方向延伸展布形成坝槽。在水流不经过部位,形成洼坑,后期充填泥质。

4 结论与启示

1)辫状砂坝坝面上水流具有分散流动特性,水流速度具有分带性,使得坝面上不同部位所形成的沉积特征有所不同。砂坝的形成过程与横向环流无关,他的形成与水流在不同的位置具有不同能量有关。

2)辫状砂坝、坝槽充填、沟道充填和洼坑沉积构成浅水砂质辫状河储层结构,他们按照规律相互配置。

3)本文提出模式与前人模式有所不同,辫状砂坝形成原因不同,这可能与河流水体的深浅有关;但是此模式提出,至少说明原先结构成因模式不完善或不适用于所有辫状河类型。

[1] 于兴河. 碎屑岩系油气储层沉积学[M]. 北京: 石油工业出版社, 2002.

[2] 裘怿楠. 碎屑岩储层沉积基础[M]. 北京: 石油工业出版社, 1987.

[3] Simth D G, Putnam P E. Anastomosed river deposits, modern and ancient examples, Alerta, Canada [J]. Earth Science, 1980.

[4] 王建国, 王德发. 山前辫状河储层地质模型建立初探——以阜新盆地海洲露头砂体研究为例[J]. 沉积学报, 1995, 13(1): 41-47.

[5] 廖保方, 薛培华. 辫状河现代沉积研究与相模式: 中国永定河剖析[J]. 沉积学报, 1998, 16(1): 34-50.

[6] 陈彬滔, 于兴河, 王天奇, 等. 砂质辫状河岩相与构型特征——以山西大同盆地中侏罗统云岗组露头为例[J]. 石油与天然气地质, 2015, 36(1): 111-117.

[7] 杨丽莎, 陈彬滔, 李顺利, 等. 基于成因类型的砂质辫状河泥岩分布模式——以山西大同侏罗系砂质辫状河露头为例[J]. 天然气地球科学, 2013, 24(1): 93-98.

[8] 冯增昭. 沉积岩石学[M]. 北京: 石油工业出版社, 1993.

[9] 奉伟, 胡光明, 喻小涛. 辫状河侧积体的特征及形成机理[J]. 中国锰业, 2017, 35(2): 1-3.

[10] Miall A D. Architecture-element analysis: a new method of facies analysis applied to fluvial deposits[J]. Earth Science Reviews, 1985(22): 261-308.

[11] Miall A D. Architecture element and bounding surfaces in fluvial deposits: Anatomy of the Kayenta formation (lower Jurassic), southwest Colorado [J]. Sedimentary Geology, 1988(55): 233-262.

[12] Galloway W E, Hobday D K. 陆源碎屑沉积体系在石油、煤和铀勘探中的应用[M]. 北京: 石油工业出版社, 1989.

[13] 曹耀华, 张春生, 刘忠保, 等. 长江枝江段凤凰滩现代沉积特征[J]. 江汉石油学院学报, 1994, 16(4): 8-14.

[14] 张昌民, 尹太举, 赵磊, 等. 辫状河储层内部建筑结构分析[J]. 地质科技情报, 2013, 32(4): 7-13.

[15] 王冬冬, 宋亚开, 郭宇鹏. 基于Google Earth软件对曲流河点坝的研究[J]. 中国锰业, 2017, 35(2): 141-143.

[16] 田豹. 重矿物物源分析研究进展[J]. 中国锰业, 2017, 35(1): 107-109.

——以渤海湾盆地L 油田馆陶组为例

——以N油田为例