哈山山前带构造特征及对下步勘探的启示

李学良,林会喜,张奎华,张关龙,侯读杰

(1.海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室,北京 100083;2.中国地质大学(北京),北京 100083;3.中国石化胜利油田分公司,山东 东营 257000)

0 引 言

哈山山前带位于准噶尔盆地与和什托洛盖盆地之间,构造单元上属于准噶尔盆地西北缘前陆褶皱-冲断带的一部分。准噶尔盆地西北缘蕴藏着丰富的油气资源,在石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系及白垩系等都发现了油气藏,先后发现并投入开发10个油气田[1-6]。哈山山前带在侏罗系发现了春晖油田和阿拉德油田,展示了该区巨大的勘探潜力[7]。但该区构造变形复杂,制约了勘探进展。因此,拟通过构造样式和演化特征分析,明确哈山山前带构造变形特征,恢复该区构造演化历史,为下步重新评价该区勘探潜力及优化勘探部署方向提供指导。

1 地层发育特征

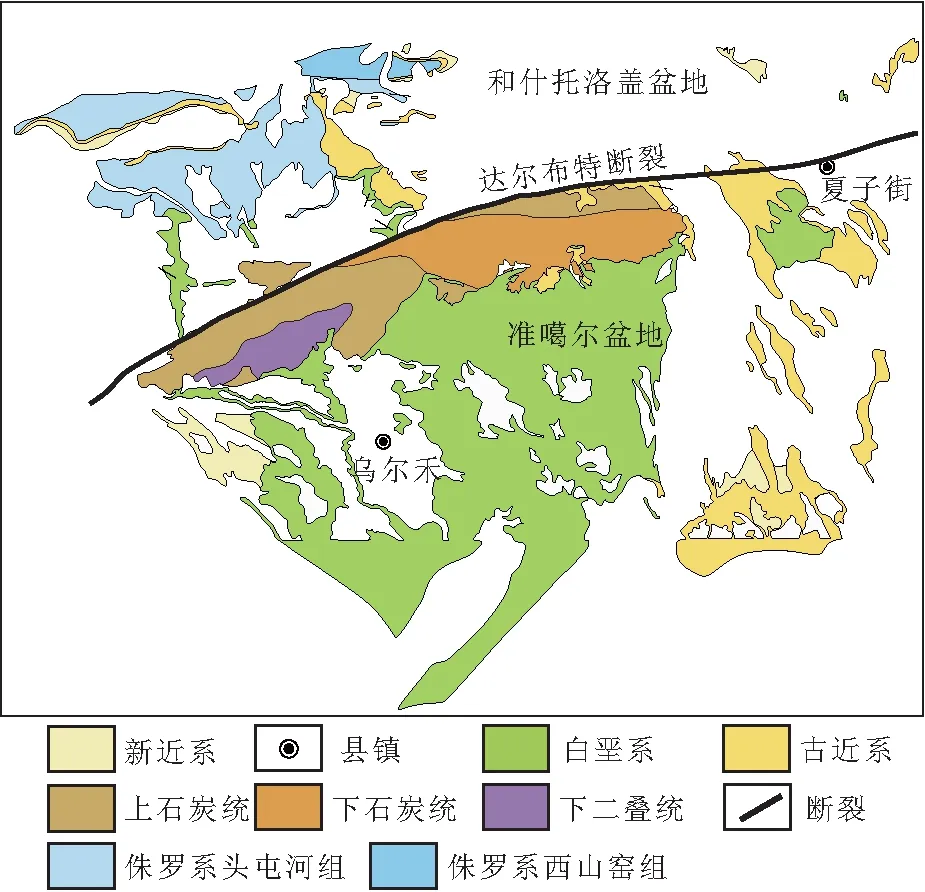

哈山山前带主要发育石炭系、二叠系、三叠系、白垩系。地表大面积出露石炭系,受达尔布特断裂控制,呈北东向带状分布,岩性主要为岛弧相关的火山岩(玄武岩、安山岩、火山碎屑岩)、近物源沉积物(砾岩、长石砂岩)、浅海与半深海沉积物(细砂岩、泥岩、粉砂质泥岩、灰岩),横向变化快。哈山南、北两侧被白垩系或古近系所超覆(图1)。

图1准噶尔盆地西北缘地质图

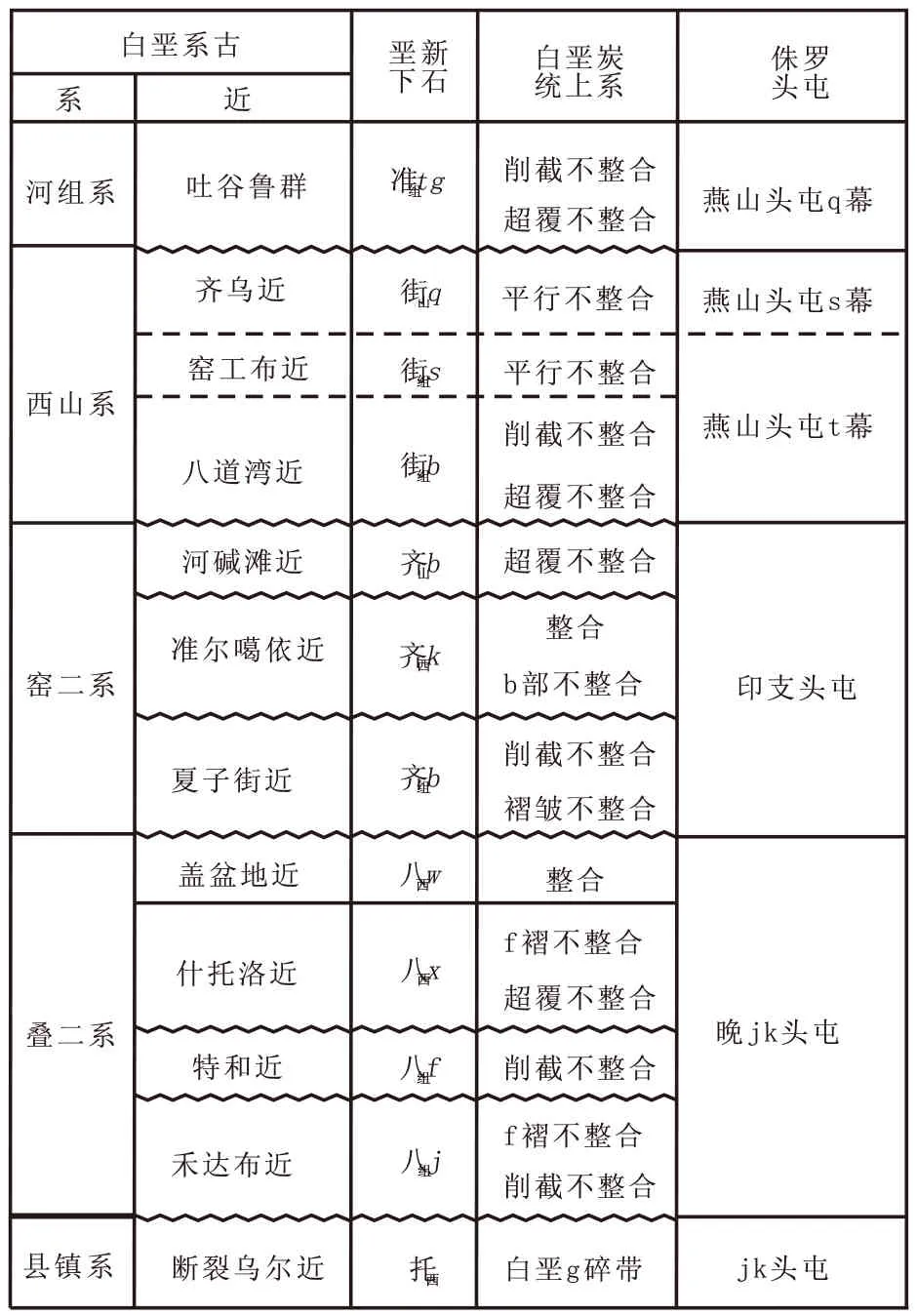

受多期构造运动影响,哈山山前带地层剥蚀作用强烈,根据野外地层展布和地震剖面解释成果可以识别出多期不整合构造。主要的不整合面有石炭系与二叠系之间、二叠系与三叠系之间、三叠系与侏罗系之间、侏罗系与白垩系之间。根据不整合上下地层展布特征可将其划分为5种类型:褶皱不整合、断褶不整合、削截不整合、超覆不整合、平行不整合(表1)。

表1哈山山前带地层及不整合发育概况

2 构造特征

2.1 构造样式

构造样式指同一期构造变形或同一应力作用下所产生的构造的总和[8-9]。受区域压扭性构造应力作用,哈山山前带主要发育走滑和收缩构造样式,同时局部地区受张力作用发育伸展构造[1-2]。根据断层及地层变形特征,哈山山前带构造样式可划分为21种。根据构造样式展布特征可归纳为浅层和深层2套系统,其中,浅层包括三叠系、侏罗系和白垩系,主要发育叠瓦冲断构造、反冲构造、生长褶皱、断展褶皱、伸展构造等。深层主要指二叠系和石炭系,主要发育生长断裂、叠瓦冲断构造、双重构造、三角带、构造楔、断弯褶皱等。

2.2 构造演化特征

哈山冲断褶皱带在形成过程中经历了复杂的演化过程,形成了复杂的构造形态[10-14]。根据地层不整合、生长构造以及构造变形分析,将哈山山前带构造演化划分为4个主要阶段:早二叠世弱挤压阶段、晚二叠世—三叠纪强烈挤压阶段、侏罗纪—白垩纪挤压拗陷阶段和新生代走滑冲断阶段(图2)。

(1) 早二叠世弱挤压阶段。伴随着石炭纪晚期的弧陆碰撞、板块碰撞活动,准噶尔盆地周缘受到碰撞、隆升、压陷作用。受逆冲推覆构造的影响和控制,在克―乌逆冲推覆构造带前缘产生前陆断陷带,即玛湖凹陷区,接受了巨厚的二叠系沉积,凹陷边缘为洪积―冲积相沉积。早二叠世为弱挤压兼具拉张构造环境,沉积了一套火山岩、沉积岩、白云岩混合地层,构造推覆运动相对较弱,风城期末发生了一次相对较强的挤压推覆运动,造成了哈山的隆升。从剖面来看,上二叠统有超覆在下二叠统之上的特征。

图2哈山山前带构造演化平衡剖面

(2) 晚二叠世—三叠纪强烈挤压阶段。海西运动末期,区域挤压构造作用加强,发育了一系列双重构造和叠瓦式冲断构造,并具有继承性和生长特征。其中,二叠纪末是推覆构造形成的重要时期。在剖面上可以看到石炭系超覆二叠系之上,上二叠统在构造高处遭受剥蚀,同时在二叠系内部发育双重构造和叠瓦式冲断构造。受风城组塑性地层的影响,局部有加厚的特征。三叠纪时,受挤压应力的作用,石炭系推覆构造进一步发育,二叠系受断层控制发生更强烈的变形,三叠系受构造隆升作用剥蚀强烈。此时,哈山山前带深层构造基本形成。

(3) 侏罗纪—白垩纪挤压拗陷阶段。侏罗纪之后,受区域应力场转换影响,哈山山前带进入了挤压拗陷阶段,同时受应力松弛作用影响,局部发育正断层。受区域构造环境的控制,侏罗系、白垩系在整个冲断褶皱带上都有沉积,同时受哈山隆升的控制,沉积了现今的和什托洛盖盆地,与哈山山前带分隔开。在地震剖面上可以看出,白垩系发育生长地层,指示了一期由北向南的挤压构造活动,致使侏罗系发生掀斜翘倾,与上覆白垩系形成明显的角度不整合。

(4) 新生代走滑冲断阶段。这一期的构造变形属于哈山冲断褶皱体形成之后的一次构造活动,对哈山山前带的构造形态并未发生强烈改造。从野外地质调查和地震剖面解释成果来看,发育左行剪切作用和花状构造,是哈山山前带构造定型阶段。

3 勘探潜力再评价

在构造特征研究基础上,根据地层厚度、岩石类型、沉积构造等特征,重新厘定了研究区主要目的层系——下二叠统风城组的原始沉积范围,并对研究区内风城组烃源岩有效性展开评价。在此基础上,重新评价了研究区油气成藏条件,指出了下步有利勘探方向。

3.1 风城组沉积范围再厘定

前人对研究区风城组沉积特征已有大量研究,并分析了该层系沉积时的沉积相和沉积环境,恢复了原始沉积范围,认为风城组沉积在哈山以南地区,哈山地区并无沉积。然而,根据中国石化股份有限公司近期勘探实践,钻探的哈浅6等井钻遇了风城组,证实了前期认识的不准确性。

根据地震资料解释和钻井资料,风城组沉积时构造运动较弱,靠近玛湖凹陷处地层发育较厚,向北在哈拉拉特山处仍有发育。风城组沉积后,受多期构造运动影响,地层变形强烈,岩性及岩相横向上有所差异。具体来看,乌夏地区主要发育深灰色(灰黑色)凝灰质(泥质)白云岩(白云质泥岩)夹砂岩,并发现有孔虫、棘皮动物化石和藻类等;哈山地区主要为灰质泥岩、泥质粉砂岩及少量细砂岩。

在前人对研究区沉积特征研究基础上,利用平衡剖面原理,根据构造解释和构造演化分析,恢复了风城组沉积时期的古边界,其中向北最大扩大了20 km左右,整体沉积范围较前人认识扩大了约1 000 km2。

3.2 风城组烃源岩有效性评价

研究区风城组发育大套暗色细粒地层,包括泥岩、白云质泥岩、泥质粉砂岩等,厚度较大,其中,哈浅6井钻遇了近1 500 m暗色细粒地层[12]。从烃源岩评价指标来看,TOC含量为0.29%~5.35%,平均为1.35%;氯仿沥青“A”含量为0.017 8%~0.752 5%,平均为0.226 0%;氯仿沥青“A”δ13C含量为-33‰~-29‰,平均为-31‰;S1+S2含量为1.29~17.70 mg/g,平均为5.60 mg/g。显微组分腐泥组占优势,壳质组发育,惰性组含量很低,干酪根H、C比值平均为1.17,干酪根碳同位素值较轻,δ13C为-28.72‰~-31.95‰,平均为-30.0‰,以Ⅰ—Ⅱ1型为主。

根据研究区内风城组烃源岩地球化学特征分析,饱和烃气相色谱表现为植烷优势(Pr/Ph为0.27~1.28,平均为0.60),β-胡萝卜烷含量丰富;此外,三环二萜烷含量较高,C20、C21和C23呈依次上升型分布,伽马蜡烷含量较高,伽马蜡烷指数(伽马蜡烷、C30藿烷比值)为0.11~0.64,平均为0.31,Ts含量甚微或检测不出;规则甾烷分布中以C29甾烷为主,相对含量为42.7%~56.2%,其次为C28甾烷,相对含量为30.7%~43.7%;C27甾烷相对含量最低,为3.2%~20.9%;氯仿沥青“A”碳同位素总体较轻,为-30.11‰~-28.10‰。根据区内哈浅6等钻井微量元素分析,B含量为68.9×10-6~202.4×10-6,Sr、Ba比值为0.93~1.45。上述指标表明风城组烃源岩为还原咸水母源特征,评价为成熟优质烃源岩。

3.3 油气成藏模式

地质结构特征决定了油气运移的空间配置样式。研究区主要生烃层系位于达尔布特逆冲断裂下盘,埋藏深度较大,上部圈闭成藏的关键在于纵向上发育与烃源岩相连通的断裂,生成的油气在断裂的沟通下向上运移至有利圈闭聚集成藏。

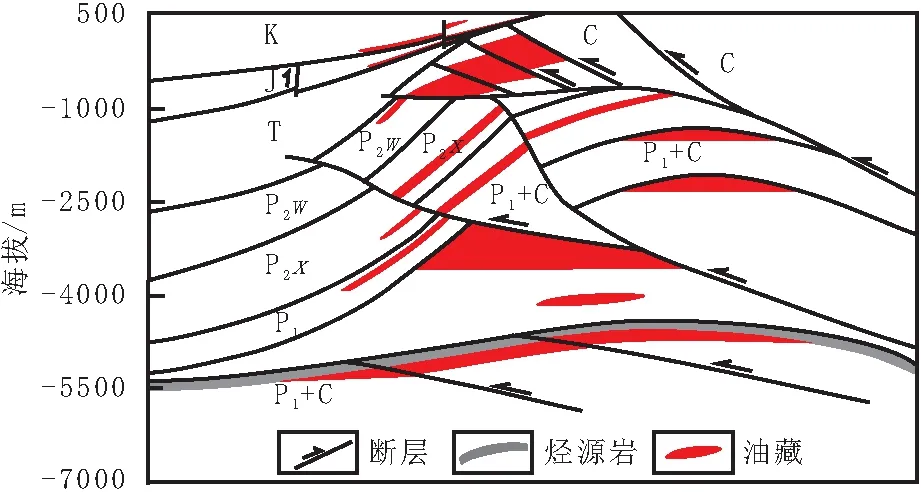

三叠系、侏罗系中圈闭类型以地层、岩性圈闭为主,此外部分砂体与断层相配置形成构造-岩性圈闭,油气主要通过油源断裂或再经过次级断裂运移至圈闭中成藏;二叠系、石炭系主要发育断块、背斜、断鼻等构造圈闭,其中风城组内部发育自生自储型油藏(图3)。

图3哈山地区油气成藏模式

3.4 对下步勘探的启示

通过上述对研究区构造特征、烃源岩等基础石油地质条件分析,认为研究区有效烃源岩发育,受油源断层及次级断层的控制,油气沿断裂向上运移至有利圈闭聚集成藏,所有与油源断裂相沟通的圈闭均是下步有利勘探目标。在上述认识基础上,通过构造精细解释,在哈山地区发现了大量背斜、断鼻等有利圈闭目标,资源量达上亿吨。近期,中国石油化工股份有限公司优选有利圈闭目标,钻探了哈深2、哈深斜1等井,均获得了工业油气流,并在浅层超剥带共上报了5 000多万吨控制石油地质储量,在二叠系和石炭系上报了5 000多万吨预测石油地质储量,证实了研究区具有良好的油气成藏条件,展现出较大的勘探潜力。下步将根据钻井成果进一步完善构造地质模型,寻找油气富集圈闭目标,整体评价哈山地区油藏规模。

4 结 论

(1) 哈山山前带发育浅层和深层2套构造变形系统,主要发育挤压型和扭压型构造样式,发育双重构造等21种构造样式。

(2) 哈山山前带构造演化过程可划分为早二叠世弱挤压、晚二叠世—三叠纪强烈挤压、侏罗纪—白垩纪挤压坳陷、新生代走滑冲断4个阶段。

(3) 根据构造演化恢复和地球化学评价,二叠系风城组沉积范围较前人认识扩大约1 000 km2,烃源岩整体评价为优质成熟型。

(4) 根据烃源岩、断层、圈闭空间配置关系分析,认为与油源断层相沟通的各类圈闭均为有利的勘探目标,预测圈闭资源量规模达到亿吨级。

[1] 何登发,尹成,杜社宽.前陆冲断带构造分段特征——以准噶尔盆地西北缘断裂构造带为例[J].地学前缘,2004,11(3):95-98.

[2] 何登发,管树巍,张年富,等.准噶尔盆地哈拉阿拉特山冲断带构造及找油意义[J].新疆石油地质,2006,27(3):267-269.

[3] 石昕,张立平,何登发,等.准噶尔盆地西北缘油气成藏模式分析[J].天然气地球科学,2005,16(4):460-463.

[4] 杨勇,查明.准噶尔盆地乌尔禾-夏子街地区不整合发育特征及其在油气成藏中的作用[J].石油勘探与开发,2007,34(3):304-309.

[5] 李学良,石好果,宋传春,等.准噶尔盆地南缘阿什里地区构造特征及有利勘探方向[J].新疆石油地质,2012,33(3):280-282.

[6] 李学良.复杂山前带构造建模技术探讨——以准南阿什里地区为例[J].断块油气田,2014,21(5):585-589.

[7] 隋风贵.准噶尔盆地西北缘中国石化探区勘探突破实践[J].新疆石油地质,2013,34(2):129-132.

[8] 漆家福,夏义平,杨桥.油区构造解析[M].北京:石油工业出版社,2006:37-53.

[9] 贾承造,何登发,雷振宇,等.前陆冲断带油气勘探[M].北京:石油工业出版社,2000:32-49.

[10] 冯建伟,戴俊生,葛盛权.准噶尔盆地乌夏断裂带构造演化及油气聚集[J].中国石油大学学报,2008,32(3):23-29.

[11] 雷振宇,鲁兵,蔚远江,等.准噶尔盆地西北缘构造演化与扇体形成和分布[J].石油与天然气地质,2005,26(1):86-91.

[12] 张善文.准噶尔盆地哈拉阿拉特山地区风城组烃源岩的发现及石油地质意义[J].石油与天然气地质,2013,34 (2):145-152.

[13] 何登发,贾承造.冲断构造与油气聚集[J].石油勘探与开发,2005,32(2):55-62.

[14] MITRA S.Duplex structures and imbricate thrust systems:geometry,structural position and hydrocarbon potential[J].AAPG Bulletin,1986,70(1):1087-1112.