遗产地旅游者Flow体验影响因素模型构建与机理

蔡溢 殷红梅 杨洋 杨丹 马作珍莫

[摘要]基于积极心理学领域Flow体验理论,以斯里兰卡8处世界遗产地为例,借助扎根理论质性研究方法对访谈文本资料进行3级编码分析,抽离出“旅游者技能与遗产地挑战之间的平衡”这一核心范畴,围绕这一“平衡”主脉络,依托主范畴映射下的“技能”“挑战”介质,构建出旅游者遗产Flow体验影响因素模型。结论显示:旅游者心理活动特征、社会属性与准备构成主体“技能”要素,而遗产地整体环境、资源及开发状况构成客体“挑战”要素,主客要素的适度平衡与互融折射出如何获取遗产地最佳的体验质量与意义。最后,研究基于现象学角度的视角,从过程、机理解读了遗产地旅游者“自我”溯源转化为终极幸福情感体验的程式,“以主映客”,希冀为遗产地旅游的可持续发展提供借鉴。

[关键词]遗产地旅游者;Flow体验;影响因素;机理;斯里兰卡

引言

世界遗产是人类文明的象征,也是重要的旅游资源。随着世界遗产地的逐渐增多,遗产地之间的竞争愈发激烈,在遗产地原真性和完整性的核心价值基础上开展遗产旅游成为遗产地必须面对的问题。遗产旅游是遗产资本化的当代形式,也是遗产保护、利用和遗产文化传播的重要方式,其深层内核就是塑造某种难以忘怀的真实性旅游体验。对遗产地来说,旅游者的体验满意度甚是重要,其直接影响旅游者对遗产地的感知态度及重游意愿;而遗产地旅游体验能使旅游者“感受到富有意义的生活,使人趋于完整,使人成为人自身。”但是,现有遗产地体验研究缺乏对主体的微观心理活动过程、体验质量,尤其是“主-客”互動、互融的关注。

遗产旅游及其体验研究始于20世纪末期,是近年来国内外旅游学术界关注和研究的焦点。现有研究多从旅游者的出游动机、决策、感知、满意度以及行为意向等主体性要素的测度来刻画遗产地旅游者的体验,或以遗产地的开发来强调旅游者体验研究的重要性,不仅研究视角较为宏观,而且仍停留在“就客体论客体”的传统研究范式。从体验的影响因素来看,遗产地的资源特质、景区管理、服务态度以及旅游者获取信息的能力、交流能力、情商等因素是旅游者体验影响因素关注的焦点,较少关注影响遗产地旅游者体验的微观心理因素、过程及其机理;从案例地来看,研究多以单案例的遗产地呈现,缺乏以国家尺度为切人的多案例遗产群旅游者体验研究。

基于此,本文引入积极心理学领域的Flow体验理论,以斯里兰卡境内8处世界遗产地为例,通过构建遗产地旅游者Flow体验影响因素模型,探索影响旅游者遗产地体验质量与效度的要素及其过程机理,抓住“主-客”互动、互融过程中旅游者对“真我”追求的情感寄托性体验程式,解读“主客互动如何激发情感能量”,以期为遗产地可持续发展略陈管见。

1理论基础

Flow概念是美国心理学家Csikszentimihalvi在对艺术家群体的创作体验研究时提出的。Csikszentimihalvi发现,艺术家在艺术创作过程中常呈现出全身心投入的忘我状态,时常忘记时间的流逝和环境的变化,而且在没有任何外部刺激的情况下,他们总能以纯粹的缘由去寻找复杂的挑战,并不断完善自己的技能,获得最佳体验(optimal experience),于是,Csikszentimihalyi将这种全神贯注所产生的愉悦体验称为Flow体验。一般来说,Flow体验的获得源于活动挑战和主体技能的平衡,处于Flow体验状态的主体会集中于活动的内容和目标,过滤掉无关的感知与想法,呈现出自我意识的流失,对目标和回报有即刻反馈,对环境具有控制感,以及日常的焦虑感和约束感会暂时消失等特征,而且主体倾向于经常重复这种最佳体验以保持有序的意识状态。

Flow体验的理论模型经历了3个阶段的演变过程。从最初的3通道模型来看,当高挑战与高技能平衡,或低挑战与低技能平衡,主体均能获得Flow体验;当高挑战对应低技能,主体会产生焦虑(anxiety),反之产生厌倦(boredom)。但Massimini等学者发现,如果呈现低技能与低挑战的情景时,主体不仅无法获得Flow体验,还会觉得无趣。基于此,Csikszentimihalvi对3通道模型进行了修订并提出4通道模型,增加了低挑战和低技能会产生冷漠(apathy)体验这一状态,模型的适应性得以增强。但是,4通道模型存在无法对挑战和技能进行定性及评估,以及如何明确地解释挑战与技能平衡机制的问题,其科学性有待验证。因此,Csikszentimihalyi进一步细分出觉醒(arousal)、控制(control)、放松(relaxation)和担忧(worry)4种状态,并认为:当主体处于高挑战时可能不会产生焦虑,会出现一种无所谓的觉醒状态;当外在挑战只是稍大于技能时,主体也存在不会焦虑的可能性,或许会出现担忧状态;当主体的技能远远高于挑战时,可能不会产生厌烦体验,而是产生放松或控制等体验,因此,8通道模型(图1)某种程度上比前面的两种模型更科学,也更符合实际状况(表1)。

国外Flow体验研究主要集中在户外探险旅游和虚拟旅游社区两个方向,又以Flow体验的影响因素为核心研究内容。从户外探险旅游来看,漂流旅游者的技能、活动的挑战及趣味水平是影响其Flow体验的重要因素,并进一步影响旅游者的忠诚度;而对于登山旅游者来说,推力(感知风险和熟练程度)、拉力(自然环境和登山条件)以及旅游者自身的人格特征(感觉的获取和经验构成)不仅影响了其参与行为和Flow体验,也是决定旅游者Flow体验获得的关键性因素。在虚拟旅游社区研究中,社区的人机互动程度、社区系统和信息的质量等因素决定社区成员的Flow体验,进而影响社区成员对社区的粘性、信任感、满意度和口碑等后体验行为;以酒店预订网站为例,网站的享乐性和功能性积极地影响消费者的Flow体验,而消费者Flow体验的获得也形成了对网站的信任感。此外,Jenny对SPA养生旅游的旅游者动机、Flow体验和获益行为也进行了研究。但可以看出,旅游领域的Flow体验研究为数甚少,以“影响因素-Flow体验-结果效应”的逻辑来演绎影响旅游者Flow体验的前因及其效应的研究较为普遍,而其背后的“主-客”互动程式及影响机理研究亟待深入。

2研究分析与结果

2.1研究方法

2.1.1扎根理论

研究将采用扎根理论的质化研究方法。扎根理论(Grounded Theory)由芝加哥大学的Glaser与哥伦比亚大学的Strauss在1967年首次提出。它是一种运用归纳方法对现象加以分析整理所得的结果,经由系统化资料搜集与分析而构建某一理论的质化研究方法。随着研究的深入,扎根理论逐渐成为旅游研究领域中较为成熟的质性研究方法,在归纳演绎的基础上,其具有明显的问题导向性与解决性特征。围绕旅游者、旅游目的地与媒介3要素研究的范式,扎根理论已在旅游者时空行为变化特征、幸福感时空构成维度、旅游目的地形象定位与塑造、旅游企业品牌“内化”以及企业成长路径等旅游媒介研究中得到普遍使用。扎根理论的旅游实践多依存于“研究问题”的访谈或综合文本资料,从研究的信度及效度来看,实践的稳定性与可靠性是较强的;此外,近年来,扎根理论的研究方法逐渐从旅游的客体研究转向为主体研究,且关注视角呈现多样性特征,即表明此方法在“旅游与人的结合”研究中具有一定的解释性、科学性,能更好地将旅游背景下“人本特征”所具有的属性给予解释与演绎,这为本研究的开展提供了依据。

2.1.2内容分析法

内容分析(content analysis)是一种对传播内容进行客观、系统和定量描述的研究方法,它能够将文本中的词汇按照明确的编码规则细分为不同类别,其实质就是对文本所含表征信息进行准确意义的推斷过程。文本资料来源于蚂蜂窝和Lonely Planet两个国内外较大的自助型旅游社交网站平台,选择缘由如下:(1)平台强调用户进行内容的原创,文本资料的真实性得以保证;(2)平台用户常以文字、图片、音乐等文本材料描述直观感受或进行评价,研究价值和参考价值较强。研究首先通过借助收集到的文本资料进行编码及分类的内容分析,然后将编码细分后的类别与扎根理论3级编码形成的概念、范畴进行匹配,最后判定文本资料是否能够抽离新的概念与范畴,以检测研究拟构建模型的稳定性与饱和度。

2.2研究样区

研究以斯里兰卡境内的世界遗产地为例。斯里兰卡是位于印度洋的热带岛国,介于北纬5°55′-9°50′、东经79°42′-81°53′之间,拥有2500多年的历史。尽管斯里兰卡的国土面积仅为6.561万平方千米,但却拥有阿努拉德普勒圣城(Anuradhapura)、波隆纳鲁沃古城(Ancient City of Polonnaruwa)、锡吉里耶古城(也称狮子岩,Ancient city of Sigiriya)、康提圣城(Kandy City)、加勒古城(Galle Ancient city)、丹布勒金寺(Golden Temple of Dambulla)6处世界文化遗产,以及辛哈拉贾森林保护区(Sinhamja Forest Reserve)、中部高地(Central Highlands)2处世界自然遗产,目的地旅游资源整体品味高、原真性和体验性较强。随着2009年内战结束,斯里兰卡的交通、基础与服务设施和运营系统得以改善,旅游业发展迅速。数据显示,2014年斯里兰卡旅游接待总人次为150万余人,其中,入境国际旅游者占总接待人次的70%,为100万余人;亚太地区和欧洲是斯里兰卡的主要客源地,印度(15.9%)、英国(9.4%)、中国(8.4%)、德国(6.7%)和马尔代夫(5.2%)是斯里兰卡5大主要客源国。

在前往斯里兰卡的游客中,以追求品质和体验的个性化的国际旅游者及背包客占据主流,此类旅游者自身“技能”较强,而目的地旅游资源整体品味高,原真性和体验性较强,对旅游者而言有一定的“挑战”,因此,“主-客”之间的各种“爱恨交织”的体验情愫能充分地融为一体,旅游者体验度高,能为本文获取研究所依赖的文本资料提供保障。

2.3样本来源及特征

2.3.1样本来源

研究于2015年1月21-2月1日(共计12天)对斯里兰卡背包客较为集中的康提、加勒、努沃勒埃利耶、锡吉里耶、米瑞莎、尼甘布6个目的地进行调查,此时正值当地旅游旺季,旅游者众多且群体差异性较大,受访对象丰富。调研人员共5人,均为旅游相关研究背景人员且英语沟通能力较好,能将访谈内容较好地转化为文本。为保证信度和效度,在样本的抽样和访谈中:(1)参照杨洋等的研究,确定访谈样本量为50个;(2)根据《2014年斯里兰卡旅游观光局统计报告》中的国际游客的构成特征,将已确定的50个访谈样本进行配额抽样;(3)按照共识性质性分析(consensual qualitative research,CQR)的要求,个体受访时间控制在1小时左右。

调研者利用参与式观察法判别旅游者是否产生Flow体验以进行抽样,若受访者存在Flow体验,无论程度高低,调查者开始以半结构式提问法追问:(1)对斯里兰卡的旅行预期是怎样的;(2)自身的文化背景、旅游时间、资金保障及想法等主体要素是否会影响体验;(3)斯里兰卡的旅游资源、景观、符号以及风俗等客体要素是否会影响体验;(4)体验预期与实际体验对比情况如何;(5)旅行结束后是否存在幸福感及回味感的体验;(6)结合“什么原因导致你获取这种体验”的开放式提问以完成访谈。综上,对访谈时间、地点、对象、方法以及问题概要综合考虑,以保证研究质量。

2.3.2样本特征

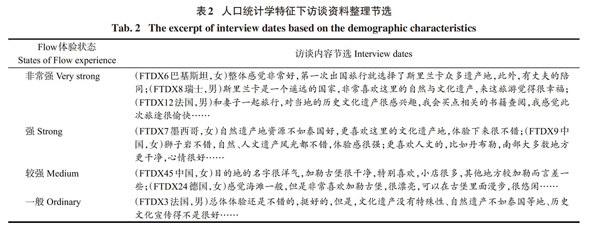

样本人口统计学特征如下:(1)受访者国籍差异化程度较高,与斯里兰卡入境游客比重基本吻合,样本的解释度高。其中,中国、印度等亚洲游客21人、法国等欧洲游客19人、墨西哥等美洲游客7人、新西兰等大洋洲游客3人。(2)受访者人口统计学特征与《报告》中的入境旅游者群体基本特征保持一致。其中,男性占28人,女性占22人,以中国为代表的亚洲游客年龄多集中于21-40岁左右的中青年,而欧美游客多集中于40-60岁左右的中年群体;从职业来看,受访者学历均较高,教育、金融、IT等行业从事者占比达92%左右。(3)受访者在旅游行为等方面具有较强的共性,这为抽离出研究所需的结论提供了保障。相关访谈资料节选如表2所示。

2.4质化分析过程

2.4.1概念的初始化

利用NVivo10质性研究软件对文本资料进行节点创建,从父节点到子节点,不断优化文本资料概念化梳理过程。同时,将Flow体验产生的8个条件要素与访谈文本资料进行关联,层层交织、步步抽离,旨在使个体Flow体验特征与“旅游者”身份充分融合,以提升研究的效度。在对创建的节点进行开放性编码过程中,始终贯穿共识性质性分析的“多人一致”原则,剔除与研究主题不太相关的文字资料,对有意义的语句进行反复对比、整合、叠加,最终提炼出535条初始化概念,包括目标与反馈、挑战与技能、自我意识、控制感、目的性体验、斯里兰卡文化遗产、文化底蕴、特色、自由行、神秘、预期、原始、淳朴性、差异性、物价、失望感、同伴、景观、刺激、开发、商业化等词条。

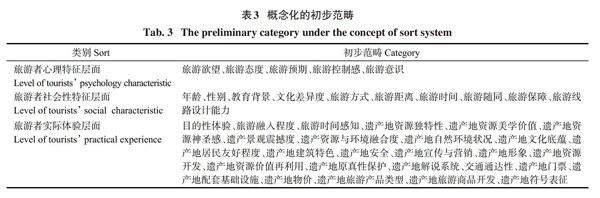

2.4.2初步范畴的整合及类化

围绕研究主题与基调,对初始概念出现的频率进行细化凝练,提炼出研究所需的核心样本,发现:遗产地旅游者Flow体验的产生过程机理可归纳为旅游者心理特征、旅游者社会性特征及旅游者遗产地实际体验3大层面,整合及类化后的3大层面依次对应5个、10个、26个初步范畴,共计41个初步范畴(表3)。

2.4.3主范畴的挖掘

研究小组将初步概念置于旅游者真实体验情境中,不断反复审视3个层面以及初步范畴之间的关联介质,以形成主范畴。具体为:借助于选择性译码,将初始范畴还原至初始材料,采用主轴性译码阶段的“典型模式”分析工具,追溯初始范畴相互间“因果条件-现象-脉络-中介条件-行动/互动决策-结果”的逻辑关系,反复梳理初始概念间因果关系,归类整合发现,遗产地旅游者产生Flow体验一方面源于自身影响,另一方面则是旅游者融人遗产地后的体验过程,其本质就是遗产地对旅游者感官与心理的双重“刺激效应”。结合Flow体验特征模型及其条件要素,将“挑战”“技能”转换作为中介条件,即个体自身心理与社会特征类比为自身“技能”,个体受遗产地带来的“刺激效应”类比为“挑战”。进一步梳理发现,“技能”与“挑战”的互动与存在将导致旅游者在遗产地产生Flow体验这一结果,于此,主范畴可凝练为7个主范畴:旅游者心理活动“技能”、旅游者社会属性“技能”、旅游者旅游准备“技能”、目的地宏观环境“挑战”、目的地资源“挑战”、目的地开发状况“挑战”以及“主-客”互动关系。

2.4.4核心范畴的提炼

通过比对、整合与凝练7个主范畴之间的逻辑关系并验证彼此之间的关系,挖掘出能够涵盖概念、范畴以及主范畴的核心范畴。为了承接研究的因果,做如下发问:“技能”与“挑战”作为中介条件通过何种互动关系使得旅游者在遗产地产生Flow体验?回到概念、初始范畴与主范畴上,再结合Flow体验条件要素,发现旅游者主体“技能”与遗产地客体“挑战”如果以“高-强”的平衡状态匹配,旅游者往往就会产生Flow体验。也就是说,旅游者个体状态过高,挑战强度较小,旅游者往往投入程度并不高,旅游者会以某种“不屑”的状态呈现自身体验;反之,若旅游者个体“技能”较弱,挑战强度较大,旅游者则会难以忘却时间,进而体验效果较差,此时,旅游者会认为自身体验“心有余而力不足”,出现焦虑或觉醒的状态。而只有当高技能与强挑战趋于一种平衡的状态时,遗产地旅游者才会产生Flow体验。因此,反复推敲与凝练后,将“旅游者主体技能产生的高状态与目的地客体的强挑战之间的平衡”作为核心范畴来构建旅游者Flow体验影响因素模型。

2.5模型构建过程及稳定性检验

模型构建围绕“平衡”的主脉络,通过关联、凝练旅游者主体特征的“技能”介质、遗产地客体特征的“挑战”介质,以及各介质对应的主范畴和初步范畴,构建出反应研究主题的Flow体验影响因素模型(图2)。模型清晰地反映了旅游者遗产地Flow体验影响因素的构成体系,体系内关键节点由“技能”与“挑战”的平衡主脉络衔接,从而表征出旅游者Flow体验产生的缘由与过程。

研究采用内容分析法对相关文本进行系统、可复现分析,以检测模型的饱和度及解释性:(1)将在蚂蜂窝和LonelV Planet等国内外自助型旅游社交网站平台收集到的共计35 376个字符数的文本资料按照明确的编码规则细分为不同类别,并将编码细分后的类别与扎根理论3级编码形成的概念、范畴进行匹配,结果显示,模型中所包含的核心范畴、主范畴以及概念化后的初步范畴较为丰富,能够涵盖用于模型检测的所有网络文本资料,模型达到饱和;(2)内容分析法过程中,利用ROST词频统计软件,将量化性的文本编码与质化性的模型3级编码比对,文本资料未能抽离出关于旅游者遗产地Flow体验影响因素新的概念与范畴,模型解释性较强。

2.6模型特征分析

2.6.1旅游者技能介质

(1)旅游者心理活动特征。表现为旅游者主体意识的交织以及对自我的“真实”呈现,如对遗产地的态度、欲望、意识等主体性特征(图2),是影响旅游者Flow体验产生的重要因素之一。文本梳理发现,90%的Flow体验者在旅游前已经将目的地建构为“印度洋上的一滴眼泪”“锡兰古国”“浮屠圣地”“高跷渔夫”“茶园火车”等综合叠加的感知意象,旅游者将主体意识逐渐赋予遗产地感知的自我构建,将真我的找寻与遗产地嵌套,主动设定身份被确认的理想情境,力图在实现客观性真实到象征性真实转变过程中读懂自我的故事,从而获得遗产地给予自身激活生命状态的体验效度与质量。

(2)旅游者社会属性。旅游者社会属性是社会给予主体意识的能指与灌输,是意識的社会化表征,由年龄、性别、文化背景等要素构成,其中,教育背景和文化差异度对遗产地Flow体验影响较为明显(图2)。文本分析发现,与老年游客和男性游客相比,年轻游客和女性游客的Flow体验程度更为强烈,另外,从文化背景来看,与欧美游客(45%)相比,75%的亚洲游客在阿努拉德普勒圣城(Anuradhapura)、波隆纳鲁沃古城(Ancient City of Polonnaruwa)、康提圣城(Kandy City)等佛教文化遗产地的Flow体验质量更高,能达到体验的幸福,呈现主体与遗产地文化背景契合度、主体“真我”意识的形成与认知与Flow体验质量成正比的态势。

(3)旅游者的准备。旅游者准备受自身社会属性影响,是旅游者对遗产地“真我”情景捕获的外化、呈现(图2)。文本分析发现,90%受教育程度较高且选择背包方式的年轻旅游者Flow体验感更强,合理的同伴数量(2~4人)、深度体验的旅行方式、适度的经费保障以及时间充足(8-10日)等旅游准备要素是这一群体所拥有的“技能”;同时,这一群体关注遗产地的综合环境与趣味,以民宿、徒步、烹饪课程学习等方式深入遗产地体验。

2.6.2遗产地挑战介质

(1)遗产地整体环境及资源。遗产地整体环境、资源凝聚了活生生的实际经验等地方意义要素,不断地启迪、激活旅游者对真我意义的解读(图2)。①95%受访游客认为斯里兰卡的神秘感、陌生感、非安全感(如猛虎组织)等外在环境提升了体验过程中挑战难度,而适合的难度更能够激发体验的状态,达到较高的Flow体验质量;②95%左右的受访者认为在斯里兰卡锡吉里耶古城狮子岩的体验让人难以忘怀,融合岁月感、冲击感以及神圣感的遗产地与周边的环境交织后影响着自身体验,那种略带仪式感的体验能够推促旅游者更好进入旅游共睦态中,对于体验者而言,捕获终极幸福的过程中遗产地属性的仪式感也包含着“挑战”的蕴意。

(2)遗产地开发状况。遗产地交通设施、宣传营销、解说系统等旅游开发状况等正负“挑战”要素对旅游者的Flow体验具有影响关系(图2)。研究显示,95%左右的受访游客均会在“森林火车”以及“海边火车”的体验中上产生畅爽感,深入分析发现,该国交通系统并不完善,实施陈旧,可达性较低,然而连接康提、中部高地以及加勒等世界遗产地的“森林及印度洋海边火车”被建构为提升体验感的独到方式;参与式观察发现,游客通过将身体探出、抓拍等方式将自身融入所处环境中以提升体验质量,激发主体从客观世界中不断解读自我,遗产地开发状况不佳而附加给游客的挑战强度反而促进了游客Flow体验的获取,但需要说明的是,这种因较低开发状况所反向转化的游客体验效度并不能作为普适的规律,因为这与遗产地被建构的形象有关。

3总结与讨论

国内外学者就最佳体验质量获取的缘由开展过大量讨论,Turner指出旅游体验是殊异于个体社会结构的“反结构”,旅游者借助体验的这一共睦态阶段,将情感能量给予最大化的激活,在主(内在)客(外在)互相的交流中形成“我和你”的统一;Collins认为主客相互关注的焦点和共享的情感体验是终极情感获取最重要的两个要素,而“情感能量”是形成共睦态的根本驱动力;谢彦君进一步深化并认为,在群体互动的情境中,旅游者依据建构性程式,通过在场的角色扮演达到一种共鸣式移情体验状态,最终达到完全融人的忘我境界与共享的认同。基于上述研究,本文所构建的Flow体验影响因素模型试图追溯、呼应讨论,从“要素-介质-脉络”的结构中回答“主-客互动如何激发情感能量”这一命题;回归模型,旅游者“技能”与遗产地“挑战”的平衡关系则是解决命题的核心要件,即旅游者与遗产地的平衡互动使得旅游场中“自我”的溯源转化为终极情感的体验感。

实证研究发现,受访者在加勒、康提等遗产地体验度较高,旅游者多呈现发呆、小憩、游逛等状态,表征原因在于这些遗产地的生产与生活功能仍然得到延续,使得旅游者能够充分融入遗产空间;深层原因在于旅游者较高的“技能”与遗产地适度的强“挑战”的平衡在给予旅游者对“真我”的思考的同时,叠加形成的平衡状态也弱化了旅游者对于时间等外在要素的感知,最终,旅游者寄托的终极幸福情感体验随之而来。Flow体验影响因素模型力图呈现:既不过分夸大旅游者自我意识,也不被动凸显遗产地情感移嫁的效能,而是鼓励“较高”的自我意识与“较强”的客观认知充分融合与平衡,触动心物场的平衡,以达到Flow体验。

研究以Flow体验理论为视角,通过构建遗产地旅游者Flow体验影响因素模型(图2),探讨了遗产地旅游者体验质量与效度的要素及其过程机理,旨在强調对旅游体验研究中最佳体验质量与意义的探索的关注。研究对“主-客互动如何激发情感能量”的命题探讨具有理论价值,后续应展开定量的实证研究以完善理论模型,同时应关注“技能”与“挑战”介质平衡下的主一客深层次互动关系。

致谢:感谢审稿专家提出的宝贵建议!感谢中山大学张骁鸣老师及南开大学陈增祥老师在“2016·相思江中国旅游青年学者论坛”上提出的宝贵建议!感谢斯里兰卡Ruwan博士提供的资料!