川西北藏区生态扶贫特征与持续运行探究

——以国家扶贫工作重点县壤塘县为例

沈茂英 杨程

(四川省社会科学院,四川成都610072)

一、研究背景

深度贫困地区中的四川藏区与国家重点生态功能区在地理空间上全域重合,生态保护与脱贫攻坚两大任务同时并存。四川藏区不仅“自然条件差、经济基础弱、贫困程度深”,而且还是长江及其主要干支流、黄河上游干支流的水源涵养区、西南原始林核心区和全国五大牧区之一川西北牧区。特殊的自然地理区位、自然环境条件以及地域文化,使四川藏区在长江黄河上游承担着非常独特的生态环境保护功能。对于全域重点生态功能型深度贫困地区,重点生态功能是发展之基础和条件,精准扶贫同样要遵循生态保护这一先决条件。同时,在2020年完成脱贫攻坚任务又是这个区域的近期关键目标和主要责任,生态保护也必须要服务于脱贫攻坚,变生态资源为生态民生,让生态的人类福祉成为当地人特别是贫困人口的民生福祉。生态是优势,生态是福祉,生态是民生,生态是本底,生态是特色。生态自然回归到惠民、利民和为民的本位上,用生态托起脱贫发展之路,用脱贫发展回报保护生态环境。

作为全国首批生态建设与保护示范区的四川藏区,不仅要保护好生态环境,更要探索出依托生态保护发展经济和脱贫攻坚的示范效应。将生态保护、能力建设、科技支撑等有机结合在一起的生态扶贫,具有生态保育与维护、生态就业保障、基本生计托底、生态能力提升、社会资本构建等多重效应。依托生态保护脱贫一批,是生态扶贫的核心内容,受到中央高度重视。习近平总书记在北京“减贫与发展高端论坛”(2015年10月)主旨演讲中明确提出“依靠生态保护脱贫一批”的精准策略,2015年11月中央扶贫工作会议上再次明确了生态保护补偿脱贫一批,2016年更进一步明确“让有劳动能力的贫困人口就地转成护林员等生态保护人员”和“对生态环境脆弱地区的禁止开发区和限制开发区群众增加护林员等公益岗位”[1]。生态扶贫的内涵更加丰富、渠道更加多样,包括了生态建设工程扶贫、生态资源深度开发扶贫、生态保补偿扶贫以及生态就业(就地转变为生态保护人员)扶贫,形成了以生态建设为基础、以生态补偿为支撑、以生态产业为动力、以生态公益就业为补充的生态扶贫体系。

2018年1月,国家六部委联合下发了《生态扶贫工作方案》,设计了11个重点生态建设工程,从生态工程建设增加劳务报酬、开发生态公益岗位增加稳定工资收入、发展生态产业增加经营性收入、生态补偿增加转移性收入等。最终实现贫困地区的“生态环境有效改善,生态产品供给能力增强,生态保护补偿水平与经济社会发展状况相适应,可持续发展能力进一步提升”。壤塘,位于四川和青海两省的结合部,大渡河上游水源涵养红线区,国家重点生态功能区县,大骨节病高发区的贫困县,将生态保护与扶贫开发有机融合,实现了在生态保护中脱贫攻坚,在脱贫攻坚中促进生态保护,生态产品生产能力不断提升,贫困人口数量持续减少,村落发展环境不断改善,形成了生态保护与经济社会发展相协调的双赢局面。

二、壤塘资源环境与贫困人口特征

(一)地理区位与自然资源:壤塘县位于阿坝州西北部,四川与青海省的结合部,青藏高原东部边缘地带,大渡河上游(则曲河和杜柯河是壤塘境内两条主要河流,也是大渡河上游的主要支流),横断山北段,县域土地面积6640平方公里,境内最低海拔2650米,最高海拔5178米,是高山峡谷和高寒地带,自然灾害多发频发,生态环境脆弱。境内以林地和高地资源为主,林草地面积占县域土地面积的90.9%,是全省10个牧区县[注]四川省10个牧区县分别是松潘、壤塘、阿坝、若尔盖、红原、德格、白玉、石渠、色达、理塘。之一(全国120个牧区县之一),也是全省极重要天然林区,有4家[注]这四个林业单位分别是壤塘县环林局、壤塘林业局、阿坝州筑路工程二处和翁达林业局。其中,壤塘林业局、翁达林业局均为四川省重点森工企业,阿坝州筑路工程二处则是服务于森林采伐的林区道路建设单位。这些森工企业和为森工服务的筑路工程队在天然林保护后纷纷转型为森林资源管护和迹地造林营林等。林业单位在境内管护68.29万公顷森林资源。森林采伐曾是壤塘县最主要的财政收入来源,“木头财政”是天然林保护工程实施前的典型特征。壤塘生物多样性丰富,高原湿地生态系统典型,自然保护面积大、等级高。南莫且湿地自然保护区[注]该湿地自然保护区是2017年由省级湿地自然保护区升级为国家级的,保护区面积98410公顷,其中湿地面积18698.9公顷(沼泽18320.0公顷,湖泊191.0公顷,河流187.9公顷)。南莫且湿地自然保护区是2002年9月成立的县级自然保护区,2003年1月升级为州级自然保护区,2005年3月升级为省级自然保护区,是世界上“独一无二的青藏高原湿地”。是国家级湿地类自然保护区、杜科拉自然保护区[注]杜科拉自然保护区是2000年12月成立的县级自然保护区,2001年6月升级为州级自然保护区,面积90487公顷。是州级自然保护区,保护区面积占县域土地面积的28.45%(是全省自然保护区占比大县之一)。大森林、大草原、大湿地是壤塘最大的特色,林地302892.83公顷,草地300944.63公顷[注]1995年,全县41.89万公顷草地承包到4921户、169340头,户均承包草场85公顷。到2017年,全县农户数量为9842户、牲畜存栏222198头,牲畜存栏增加了31.2%。,湿地面积18698.9公顷,按照农村常住人口进行统计,全县人均林地9.48公顷、草地9.42公顷、人均湿地0.58公顷,这一人均林草湿资源指标在全省乃至全国都名列前茅。相较而言,耕地在壤塘没有优势,全县耕地面积3475.73公顷(占比为0.52%),农村户籍人口人均耕地仅为1.4亩,受制于高海拔耕地自然生产力限制,依托耕地的种植业为牧民提供的生计支持有限。

(二)人口结构与地域文化:壤塘县是以藏族人口为主的乡村型传统社会,藏族人口占全县总人口的比重达91%,藏族人口集中度非常高。2017年底,有户籍人口44950人,其中农业人口37246人,非农业人口7704人(占17.1%);有常住人口41900人(为户籍人口的93.2%),城镇化率23.78%,可推测乡村常住人口为31936人(占户籍人口的85.7%)。从乡村常住人口占乡村户籍人口比重来看,以乡村人口县域内村(落)—乡镇(县城)流动为主,乡村人口向县域外流动为次,两者相差7.5个百分点。壤塘县地广人稀,人口密度仅为6.3人/km2,是全省人口密度最低的县之一。同时,壤塘还是地域传统文化极富区,是安多、嘉绒、康巴文化的交融地带,被命名为中国民间艺术之乡,中国藏族民间文化保护传承基地。“壤巴拉”文化品牌涵盖了藏戏、藏香、藏茶、藏药、唐卡、石刻、陶艺、觉囊梵音、传统服饰、川西北民歌等,有26个非遗传习所,有国家级非物质文化遗产代表性名录项目2项、省级非物质文化遗产代表性目录5项,州级非物质文化遗产代表性目录32项、县级非物质文化遗产代表性目录60项,国家级非遗传承人1人、省级非遗传承人1人、州级非遗传承人12人、县级非遗传承人60人。地理区位限制反而促成了壤塘地域传统文化优势的保护和传承,形成了非常独特的地域生态传统文化特色。

(三)经济发展与社会保障:壤塘县是全国重点生态功能区县,以提供生态产品为主要功能,是全省取消GDP考核县之一,也是四川省首批20个重点生态功能区建设试点县。2017年,地区生产总值(GDP)为82363万元,人均GDP为19657元,三次产业结构比为31.7:20.6:47.7,第二产业发展水平偏低,第三产业增加值占比相对较高。当年实现入境游客31.7万人次(是壤塘县常住人口的7.56倍),旅游总收入24987万元。全县乡村从业人员23665人,占乡村常住人口的74.1%,表明乡村人口的七成以上在以各种方式参与乡村劳动,意味着一部分低龄老人和学龄儿童实际参加了农村生产活动。当年牲畜存栏222198头(匹、只),出栏55446头,出栏率25%,肉类总产量5896吨。按照37246名户籍农业人口计算,全县农业人口人均存栏牲畜5.96头(匹、只),人均出栏牲畜1.49头,人均肉类产量0.1583吨。城乡社会保障体系健全,农村低保和特困救助人口占农村户籍人口的54.04%(其中,农村低保人口17693人,特困救助人口2434人),对农村贫困人口实现了全覆盖。城镇低保人口占城镇户籍人口的18.4%。

(四)农村贫困现状与构成:壤塘县是阿坝州最偏僻、最闭塞、最贫穷、最落后的重点扶贫工作县,集“老少年高贫病教”为一体,是全省大骨节病人最多、分布最广、病情最重的县,大骨节病患者占农牧民的35.4%[注]2005年,全县大骨疾病患者有1.25万人,占农村总人数的43%。资料来源:壤塘县地方志编纂委员会编《壤塘县志》,方志出版社2013年版,第19页。。壤塘1994年就是国家级贫困县,当年有贫困户2973户、1.5万人[注]参见壤塘县地方志编纂委员会编《壤塘县志》,方志出版社2013年版,第19页。;2011年依然是国家扶贫工作重点县,具有长期贫困、持续贫困的特点。2017年底,全县农村居民人均可支配收入10482元(为四川省平均水平的85.7%),呈现出整体收入水平偏低的特点,有建卡贫困户2142户。据统计,2015年底,全县有贫困村44个(占全部60行政村的73.3%),建卡贫困户1802户(占25.3%)、9915人(占农村人口的25.6%),贫困面广量大、程度深、贫病交织、脱贫难、返贫易。其基本构成为:1.在建卡贫困户中,有一般贫困户146户,低保贫困户1491户、五保贫困户165户;2.在建卡贫困人口中,有男性3466人、女性3874人,女性贫困人口较男性多(女性占52.8%);3.从文化程度来看,文盲半文盲6092人(占83.0%),小学327人,初中122人,高中47人,大专及以上36人,学龄前儿童716人,文化水平低是最突出的特点;4.从贫困人口的健康状况来看,有健康人口6009人、长期慢性病患者892人、大病患者133人、残疾306人。到2017年,还有24个贫困村、852户贫困户、3927名贫困人口,户均人口规模4.6人。消除贫困,面临着生态环境保护、区位偏远以及省际边界等压力。

三、壤塘县生态扶贫的基本类型与特征

事实胜于雄辩,数字解读扶贫成效。2017年底,壤塘县农村居民人均可支配收入为10482元,其中工资性收入1971元,经营性收入4741元,转移性收入3694元,财产性收入77元。从可支配收入构成中来看,经营性收入排第一位,占人均可支配收入的45.2%;第二位是转移性收入,占35.2%(超过三分之一);第三是工资性收入,占比为18.8%。转移性收入是指各种惠农政策所提供的补贴性收入,包括各种农业补贴、生态补偿、草原奖励、森林生态效益补偿等。对于面积6640平方公里、人口密度6.3人/km2、近三成土地面积被州级及以上自然保护区覆盖、90.9%的面积为林草地的重点生态功能区县而言,最大的价值在生态,最大的责任在生态,最大的潜力也在生态。森林、草地、湿地以及美丽秀丽的自然风光,是扶贫开发、经济社会发展的潜力、优势和独特资源。

1.生态保护补偿普惠扶贫。依托生态保护补偿脱贫一批,其生态保护补偿涵盖了集体公益林管护补偿、森林生态效益补偿、草原生态保护奖励等。这是重点生态功能型深度贫困地区生态补偿脱贫一批的基础,具有极强的普惠性和托底特征。农村户籍人凭林权证、草场承包证等,根据林草面积、森林类型、禁牧面积、草畜平衡面积等,得到相应的补偿资金。对于贫困户而言,因其收入来源渠道单一而形成了补偿资金家庭现金收入偏高的特点,具有极强的扶贫托底功能。

(1)草原生态保护奖励制度带来的补贴性收入:壤塘县草地禁牧面积193万亩(128667公顷),草畜动态平衡面积314075亩(20938公顷),农村户籍人口人均禁牧面积3.4545公顷、草畜动态平衡面积0.562公顷。按照禁牧每亩补助7.5元(112.5元/公顷),草畜平衡每亩2.5元(37.5元/公顷),禁牧和草畜平衡[注]禁牧和草畜平衡面积占草场承包面积的75%。两项农村户籍人口人均补贴是409.7元。另据该县2017年公报数据,全县草原生态奖补资金为2234.375万元,农村户籍人口人均599.89元。从1995年草场承包到现在,承包户因分家等原因,现有牧户承包草地面积存在差异,草原生态保护补偿资金并不能平均分享。

(2)森林生态保护和森林生态效益基金带来的补贴性收入:林地占壤塘县土地面积的45%以上,林业用地的87.8%为禁伐区(重点生态保护区)、11.19%为限伐区(一般生态保护区)、0.018%的林地为商品林区[注]参见壤塘县地方志编纂委员会:《壤塘县志》,方志出版社2013年版,第471页。,其中重点公益林11575公顷,占有林地面积的8.47%。无论是重点生态保护区还是一般生态保护区内林地,均以生态林业为主、民生林业为辅,木材成为森林的副产品。2015年后商品林地的商品性采伐也受到限制。全县11575公顷公益林,按照最低的每亩15元(225元/公顷),总金额为26.0325万元,按照户籍农村人口计算70元/人。

此外,壤塘县还是全省高寒湿地保护试点县,湿地保护从2016年开始启动,湿地保护补偿资金主要集中在南莫且湿地周边。长期持续生态保护仅极大地改善当地生态环境,而且随着林草植被盖度增加而培育起良好的生态供给服务,为生态供给产品的开发利用奠定了资源基础。

2.生态供给产品延伸利用扶贫。人类一直从周边生态环境获取食物、燃料、纤维、薪柴、木材等基本生计产品,是自然生态环境的重要环节。对一个人口密度不足7人的区域而言,从自然界获取食物、燃料、木材等并不能构成巨大的生态威胁。壤塘县盛产贝母、虫草、甘松、天麻等50余种中藏药材资源,还有松茸、木耳、羊肚菌等菌类资源。这些在当地较为普遍的产品经过加工包装可形成地域特色突出的旅游产品。以草原退化标志性物种—狼毒草为例,狼毒草因汁液有毒而危害牛羊,退化草地多狼毒草,但狼毒草却是传统藏纸的重要原料,用狼毒草做原料的传统藏纸防虫蛀、防潮、储存时间长、质地柔软、不易渗墨、保护视力、易回收等特点。壤塘“壤巴拉”松赞藏纸传习班,依托藏纸文化传承人在传习传统藏纸生产工艺同时,前端与草场退化治理相结合,牧民采挖草原毒草——狼毒草并出售给传习班,传习班传授藏纸制作工艺(水煮、敲打、过滤、打磨等)生产藏纸,藏纸与书法、绘画等结合生成手工艺术品,形成一个生态文化旅游产品融合产业链。

色玛藏茶传习所,以色玛茶树为原料,牧民采摘茶叶并出售给传习所,传习所向学员讲授制茶工艺并生产色玛茶;茶叶包装制作成旅游商品和高原有机茶产品,面向游客和互联网销售。色玛茶树,生长在海拔3500米以上的区域,具有降压、减肥、降糖等多种功效。色玛茶的采集期为每年的4月中旬至5月底,由传习所周边村民自愿采集海棠叶,传习所再以湿海棠叶150元/斤和干海棠叶300元/斤的价格回收以制作茶叶。野生茶叶药材与地域文化相结

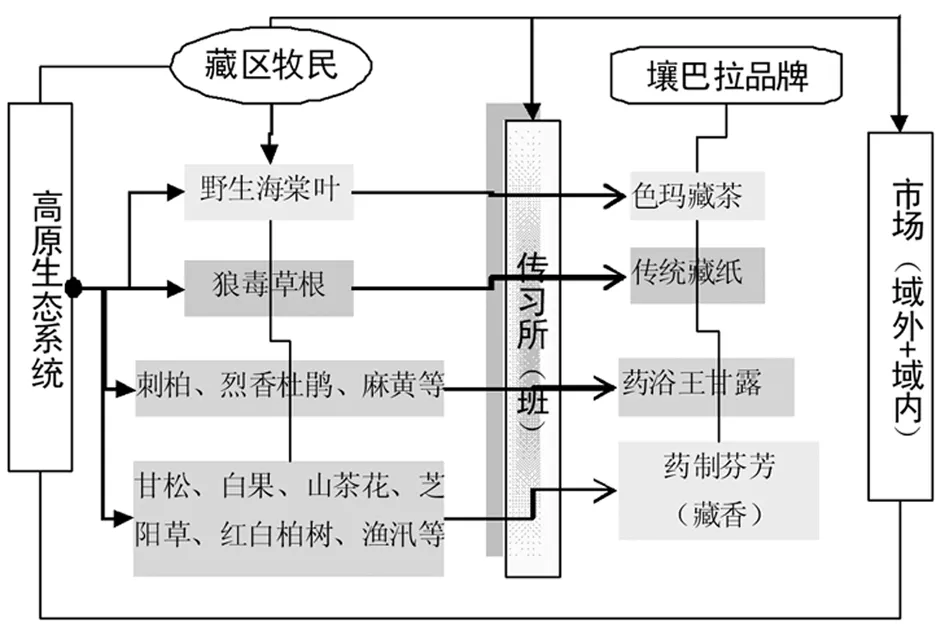

图1:生态-牧民-文化-商品

合,通过壤巴拉文化品牌的挖掘与推广,赋予野生茶叶与药材独特的地域文化含义。藏茶藏药传习所,植物资源的另类开发,可以发挥多重作用,就地取材(生态供给服务转换)、劳动力就地就业、日常行为的文化传承。产品的生态价值链,将生态系统所提供的实物产品与壤巴拉文化结合,延伸产业链,为当地人提供更多的生产空间和发展机遇。

图1是对生态供给产品通过文化记忆传承(传习所和传习班)转化为具有壤塘地方特色的“壤巴拉”生态文化消费品,以供当地寺庙、经堂、民众、游客以及县域外市场。在这个循环中,牧民采集生长在海拔3500米以上的野生海棠叶、狼毒草、各种草药、树皮等,出售给非物质文化传习所,传习所(班)在教授学员传统制作技艺的同时将茶叶、狼毒草根、药草等加工制作为色玛藏茶、传统藏纸、藏香和沐浴露,以“壤巴拉”品牌注册销售到本地寺院、经堂、旅游市场等。在此产业链下,具有识别野生茶、狼毒草、药材(草)且愿意付出劳力的当地牧民,依靠采集出售原料获得收益,将野生资源变为商品;对传统制作技艺有兴趣的年轻牧民在传习所习得手艺,或者留在传习所做助教,或者自己生产“壤巴拉”产品;具有市场销售能力的牧民,可在中壤塘文化旅游景区和县城乡镇开店卖“壤巴拉”产品,也可开电商。对采集者而言,具备识别采集能力;对牧民学员而言,具备学习能力;对于销售经营者而言,具备承受风险能力。采集者中,每年有20户左右的贫困者参与其中,可获得2000多元的收入。

就地取材,野生药材、植物资源,经过藏茶传习所、藏纸传习班、药制芬芳传习所、理疗康养传习所等,加工制作为消费者接受且赋予壤巴拉文化的消费品和旅游商品,不仅赋予了文化内涵,还解决了劳动力就地就业、技能提升、产业发展等一系列问题。旅游,2015年接待游客30.01万人次、收入27087万元;2016年33.65万人次、收入27591万元;2017年受九寨沟地震影响,旅游接待人数31.7万人,旅游总收入24987万元。

3.生态公益岗位型工作福利扶贫。生态公益岗位扶贫属于一种典型的工作福利型扶贫,其理论源于阿马蒂亚森的福利发展观,倡导提高人的可行能力,扩展人的发展自由度。其基本含义是通过工作来增进贫困人口的可行能力,以劳动力换取福利并实现自我发展[2]。生态公益岗位,是将原本由当地人承担的生态保护岗位化,从财政资金中特设一些工作岗位来安排建卡贫困户劳动力,这些岗位包括看护森林、管护草地、湿地巡查以及村域生态资源管护等,让缺乏转移能力的贫困劳动力能够就地工作而获得工资,为贫困家庭提供工资性收入增长的机会。通常情况下,一个家庭的收入取决于这个家庭能够用于就业的资源数量以及这些资源的价格。贫困家庭劳动力能利用的资本匮乏且缺乏市场竞争力,长期从事满足自身需求的农牧业活动,工资性收入在家庭收入中比例低。公益性岗位直接瞄准建卡贫困劳动力,不仅能快速提高建卡贫困户的工资收入,还可以彻底根除农村发展项目中广泛存在的“精英捕获”,帮助贫困户跨出“贫困陷阱”。

壤塘县属于森林草地湿地等生态大县,又是大渡河上游重要水源涵养区,生态管护任务重。对此,2017年全县针对2142户建卡贫困户而设立2142个生态管护岗位,每个岗位的年均管护工资为6600元,基本职责是“森林、草原、湿地、河道、地灾、山洪、乡村公路、乡村环境卫生、安全生产的宣传、巡护、监测、发现、制止、报告、维护、清理”。通常情况下,3户到4户建卡贫困户组成一个互助组,轮流看护职责范围内的生态资源,互助组内劳动力也具有较强的灵活性和机动性且男女劳动力均可。同时,针对全县7440户非贫困家庭,则按照每年1600元/户补助把资金打捆到村资源管理合作社,用于各村临时性、短期性开发的生态管护岗位补助。这类临时性的工作可在一定程度上支持突发型贫困家庭、女性贫困家庭、普通家庭的就地就业增收。

生态公益岗位和类似社区公益岗位,对提升当地劳动力工资性收入和发展能力效应明显。壤塘县地理位置边远,劳动力转移面临着交通成本和语言文化宗教习俗等困扰,人口跨区域流动水平低,常住人口占户籍人口的93.2%,农村人口流动更多体现为县域内的乡——镇——县城流动。壤塘县自然保护区面积大、森林草地资源富集、地质灾害监测点多、道路维护任务重,村民长期承担着生态保护的义务,设立公益岗位仅仅是将义务转变为有偿劳动。实施生态公益岗位扶贫的结果,一则可快速提高贫困家庭现金收入,实现快速脱贫目标;二则可降低有劳动能力的贫困人口对扶贫福利的依赖,以工资补贴的形式鼓励贫困人口工作;三则可提高生态公益岗位就业人员的参与能力和融入发展项目的能力,提高其获得感和成就感;四则激发贫困者实现自我发展的内生动力和热情,充分激发贫困劳动力生态保护技能,将生态保护技能转变为一种生态保护扶贫技能。

4.特色高原畜产品开发扶贫。高寒牧区特色是高原赋予畜产品独特的生态、有机、天然属性和价值。畜产品是牧民的基本生计食物和收入来源,高原畜产品产量和品质依托于草原生态系统慷慨的馈赠。壤塘县45.3%的土地面积为草原,95.3%的草地面积承包到户,草原牧业在牧民生产生活中占位极重,天然地承载着扶贫托底的生态扶贫功能。据统计,2013年,牲畜存栏221696头(匹、只)、出栏46103头(只),出栏率15%,肉类总产量5019吨,奶产量9298吨;2015年牲畜存栏218468头,出栏50587头,出栏率23.2%,肉类产量5509吨、奶类产量9574吨;2017年,牲畜存栏222198头(匹、只)、出栏55468头(只),牲畜出栏率25%、奶产量11204吨、肉类总产量5896吨。2017年出栏量较2013年增加了9365头、出栏率提高了10个百分点,肉类总产量增加了17%、奶产量增加了20%。

牲畜存栏量是牧民最基本生计资本和财富象征,存栏影响奶产量,而奶产量则关系到牧民生活水平和生活品质,奶是制作酥油和酥油花的基本原料。牲畜出栏率,与牧民的收入水平相关,出栏率高商品率也随之增加,有更多的肉类产品进入市场,牧民收入水平也因此而增加。依托草原形成的牧家乐等新业态从无到有,到2017年有20余户,生态畜牧扶贫效应渐显。

四、藏区生态扶贫实施中的几点思考

生态扶贫既具有普惠性又具有瞄准性和针对性。普惠性是对重点生态功能区生态资源所有权和传统用益权的保护和支持,以生态保护补偿的形式得到体现。瞄准性是对建卡贫困户的一种支持,以生态公益岗位的形式得到体现。而且,生态供给产品的采集、制作加工以及销售等所形成的生态产业链,让不同的群体根据自身生计配置切入不同的环节,捕获不同环节带来的收益。

关注生态资源开发类型的多样化与地域化,体现地域特色。深度贫困藏区也是生物多样性极为富集的区域,生物多样性产品开发更多要体现地域特色和传统文化内涵,要将农牧民生活融入生态产品开发之中。审视推动生态产品开发的产业化,有效利用藏区传统多样农产品,满足不同类别不同消费者的需求。传统多样农产品是藏族群众多年适应当时生态环境所选育出的品种,生物安全性、产品安全性、生态安全性都高,加上藏区群众长期积累的种植知识,是不可多得的天然生态产品,应加强这类产品的适度生态化商品开发,生产品质高且消费群体明确的特色产品以博取相对较高市场价格。对于引进品种的推广应谨慎对待,特别要做好引进品种可能存在的生物安全和环境风险评估,在确保环境安全的前提下实施小规模产业化推广。四川藏区生物多样性丰富但遗传多样性相对单一,缺乏抗拒外来生物入侵的遗传基础,一旦引种失败造成生物逃逸,很容易造成生物入侵危及本地物种的生存环境。同时,大规模商品化产业化开发,也不利于藏区生态环境保护,造成生态环境破碎。

传统产品开发与生态治理相结合,既保护生态又传承文化。藏族有很多传统美食来源于周边环境,可尝试将传统美食加工成为便于携带和制作的小样旅游商品,专供游客品尝和对外销售,以提高生态产品的附加值。同时,每一个村寨或者一个乡镇,形成相对独特的产品并以壤巴拉为品牌。将传统美食与传统民族工艺品结合,用藤编、木器、陶器、石刻、纤维编织品、皮革制品等民族工艺品包装传统食物,既饱口福又养眼,还能缓解塑料包装所造成的环境危害。要尽可能鼓励当地人使用当地建材(木材、石材等)来装饰房屋,减少对外地材料的依赖,形成有当地特色的产品。生态扶贫,不仅仅是生态建设项目扶贫,更包括贫困人口从生态环境中获得的各种实物(如食品、纤维产品、药材、动物脂肪等)。在保护生态环境的同时,要鼓励传统生态实物产品的持续开发和利用,让生态首先服务于当地人。

游客体验与生态扶贫相结合,将传统藏纸开发为一种能够让游客充分参与的体验文化。在日本的三千院寺庙,游客可支付1000日元(约60元人民币)抄写《心经》经文一份,挂在寺院祈求平安,另赠送一份心经带走回家择时抄写。在抄写经文过程中,游客静心、暂时忘却世界烦恼,也有益于寺院创收。将传统藏纸与经文誊写、绘画等体验项目相结合,可提高游客参与性、体验性,有助于游客了解藏纸历史、藏族传统文化等。随着道路交通条件改善和出游方式的多样,藏区深度游和体验游逐渐替代跟团游,留住客人的最好方式是体验当地文化、习俗,传统藏纸、藏茶以及藏香制作及其后续产品开发,均可形成一种独特的深度体验形态。2017年,31.7万人次的游客量,是全县常住人口的7.6倍,游客是一笔巨大的资源,按照5%的游客参与体验“壤巴拉”产品制作,也会有1.5万人次;按照5%的游客购买“壤巴拉”产品,也有1.5万人次;对全县4.19万常住人口(特别是3.19万农村常住人口)的带动作用也十分可观。同时,旅游商品开发要体现天然属性,产品包装、选材就地取材,以满足城市游客消费需求。

要充分发挥僧人和寺院在生态资源开发和保护中的独特作用,将僧人寺院文化与当地农牧民发展相结合。壤塘“壤巴拉”色玛藏茶传习所的创办人就是一位名叫俄灯的师傅,2005年在寺院创办藏汉学习所,一开始只针对男孩,常年学习的男孩有10人左右,2007年开始传授书法并生产传统藏纸自用,2013年讲授藏茶制作并适量买卖,藏茶产量从2013年的100斤增加到2018年的1000斤,传习所学员也增加到78人(其中,三分之一为贫困学员),学员们学习藏纸、藏茶、藏香等制作技术,学成后既可留在传习所做员工,也可独自开工作坊。藏区群众有浓厚的宗教信仰,寺院数量多分布广,基本上是村村有寺庙、户户有经堂、家家有男孩在寺院。在壤塘县,仅县志统计寺院就有37座(其中,觉囊派寺院9座、宁玛派寺院25座、噶举派寺院3座),寺院在村民生产生活体系中扮演重要角色,对牧民有着重要影响。将寺院与周围村寨发展、农牧民能力提升、生态资源管护利用有机结合,是藏区极有特色的可持续发展路径之一。