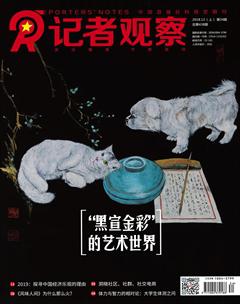

“黑宣金彩”的艺术世界

李尔山

我的黑宣金彩画有百余幅,于八、九月份,在大同和天津两地连续展出,初衷是为了让自己不枉活这七十个年头,而博老友们与我会心一笑,岂料,竟然生出个“一石击起千层浪”的效果来。人嘛,说好话、说顺耳话的还是多的多,于我,自然会高兴,毕竟没有逆鳞之痛。当然也不会全然没有“问难”之事。比如有的书画界朋友说:人人都在白纸上作画,而你却在黑纸上画,这就像看惯了黑夜掌灯出门,突然遇见一个大白天打灯笼的,除了觉得奇怪外,还想问一问,这究竟是为什么?

这诘问是苛刻的,除此,还有几家媒体也希望我能从技术角度来谈一谈这种黑宣画,比如类归、传承、技法等等。這便是我写这篇《“黑宣金彩”的艺术世界》的由来。所谓“琐谈”,有琐细之意,就是要从头慢慢说起。

品类与归属

“黑宣金彩”绝对是个性的,但是这种个性并没有越出中国画的基本特质。

首先,从作画材料讲,纸张、颜料、墨,都是地道的中国画用材。黑宣是中国有色宣纸的一种,是白宣经过全浸染或半漂染而成的黑色书写及绘画用纸。黑宣亦有单宣和夹宣之分,一般单宣为全染,纸张两面同色,夹宣为半染,面黑而背白,但无论单、夹,因经过浸漂染色过程,都已成为熟纸(我尚未见过黑色的生宣),这就决定了在黑宣上作画,必须以工笔和半工笔为主。因为黑色底在表现物象时需要覆盖,这又决定了此画种必用重彩。墨,使用较少,但也必须有,一般作衬色和退锐罩色用,直接使用墨汁或用墨块研制均可。颜料,必须使用中国画颜料。

其次是绘画工具。在黑宣上作画与在白宣上作画一样,也要靠毛笔包打天下,不用排笔、油画笔和水彩笔。由于具体描画对象的不同及勾勒、设色、晕染各种技法的需要,狼毫、兼毫、羊毫;长峰、短峰;蒜头、提斗等各样毛笔都会被用上,而且像、技、纸、笔、色相宜,才能出好画,这一点所有作画的人都懂。

第三是其它辅助元素,如提款,因为黑底,款类反而变得复杂化了。要根据不同的画面效果配以金款、粉款、朱款或青绿款。还有印章,名章,堂章、引首、押脚,按照不同的需求也都会被用到。我个人的感觉是黑底对于各种光色的反映极为敏感,画面最忌花哨杂乱,因此要少用款识和印章。

最后是基本技法。认定一幅画属于哪个画种品类,除了要看它的材料、工具等成画元素外,还要看其技法是否符合这个画种最基本的规矩。变化是绝对的,但万变不离其宗。实事求是地讲,黑宣金彩画,无论是人物、山水、花鸟,其基本技法都是直接运用了白宣画的成法,而绝少离经叛道。

以花鸟为例,主题画《葵花》作说明

第一步是要进行整体勾线,来完成基本造型。这与在白宣上画工笔画先行勾勒做白描是完全一致的。不同的是把“白描”变成了“描白”,即用白色来实现造型。

第二步是做水白。如果说在白宣上作画,于线描基础上要做水墨的话,那么,在黑宣上作画则要做“水白”。以水解墨,墨分五色,而以水溶白,白亦可分五色:深、浅、浓、淡、枯,各有所用。事实上这一步极为重要,画作的景深、立体感、亮度、甚至韵味等视觉效果都要在这一步呈现。

第三步是染色。因为做白时对象物已经分出了明暗、高光和阴影,所以只要熟练把握用色的浓淡以调整其色泽的透明度即可。像这幅葵花,花瓣用色要浓重些,叫做浓不露白。而叶子用色要浅淡些,叫做薄不压底。在设色之后,有的画还要进行第四步。如果色调不柔和,对象物局部与局部出现较强烈的色泽反差,视觉有不舒服感,要用淡墨整体罩染进行退锐处理。有些画还要进行金线复勾,在整修轮廓的同时强化金彩效果。凡此种种,在白宣工笔画上有时也要做或者必须做。

综上,从要素论的角度看,黑宣金彩完全就是一种工笔或半工笔的重彩中国画。读者的不习惯仅仅是来自于因用纸变白为黑,光色逆转,造成技法上也以“反”为道。其实,黑也,白也,原本就是一个统一的哲学态,并不需要大惊小怪。

传承和源流

众所周知,国粹都是很讲究师承的,中国画也是如此。在国画的三大历史群体中,宫院画师名高位重又身在官禁,入室弟子少,但私淑者众;而民间匠作画工则完全要靠师承关系来传授技艺以谋衣食。文仕类画家作画抒发性灵相对散漫些,但因讲究名望,其中师承关系也是主流。所以,逆观画史,无论山水、花鸟、人物,都是有门、有旗、有流派的。

坦率地讲,以我个人的阅历、学识,以及近年来对黑底画(包括纸本和帛本)的悉心研判,并未发现这种画有清晰、真切、成熟的师承系统,更惶论其有什么流派了。原因其实非常直观:从事此类画的作者以及作品少之又少,虽然有,但论作家可谓寥若晨星,论作品可谓凤毛麟角。

“黑宣金彩”虽然古无流派,近无师承,但其在艺术上绝非无源之水,无本之木。就我的实践和体验而言,画这种画其实也还是上逢其源下入其流的,生活中并不存在无师自通。这里,该讲一个我个人私淑“二丁”的故事了。

“二丁”指的是明朝万历到天启年间的丁云鹏和清代康熙到乾隆年间的丁观鹏。二丁是他们所处时代画坛上的顶级国手:丁云鹏安徽人,工书法,学钟繇、王羲之,善画白描人物、佛像,兼工山水花鸟,所作无不精妙。尤其人物,史称其是仇英之后最著名的人物画家。丁观鹏北京人,工道、释人物,擅长仙、佛、神像,以宋人为法,不尚奇诡,尤其学明代丁云鹏笔法,史有出蓝之誉(这或许也算是一种师承吧)。有意思的是这二丁有一段相同的经历,都曾长期供奉内廷,并深受皇帝赏识,当红一时。丁云鹏与书画泰斗文敏公董其昌交厚,而丁观鹏则与洋画师郎世宁齐名,足见二丁艺术造诣十分了得。然而,我于二丁隔世结缘,其实并不在于这些,唯让我特别动心的是二丁都特别漂亮的“黑金”画传世。

2006年我在北岳恒山脚下的永安寺做寺庙调查,并试图对该庙传法宗正殿的水陆壁画作断代研究,这期间搜寻和阅读了大量的明清古画,因而有幸看到了丁云鹏的佛画。尤其当我真正目睹了他画的“黑金明王”时,我的心灵受到了深深的震撼。我看过的明王图可用百千计,这一幅是最为精彩的。就此一观,除了因其证实了我关于“明廷中有一批专画水陆的高手”的推测让我十分兴奋外,还让我第一次萌生了在黑纸上临摹这幅画的强烈冲动。

大约在此稍后,我的家中也购进了—批佛画类图书。书是朋友为我选的,其中竟然有一函是清丁观鹏直接受命于乾隆帝而绘制的大型佛画《法界源流图》。当我从资料中知道他刻意于丁云鹏笔法后,就怀着对那只“鹏”的兴奋,又去搜寻这只“鹏”的事绩,因而终于也看了他有名的黑金画《无量寿佛图》。

同样的精美绝伦,同样的跃跃欲试。天定的,当我十多年后,有条件真的重拾画笔的时候,必然要遭受“黑宣金彩”的“袭击”。

其实,只要你真的细心了,真的认真了。就会发现,在我们的身边还有很多与上述“黑金”画相近、相通,甚至相同的艺术品类。上世纪七十年代我在大同的乡村,為了生计,于教师生涯的缝隙中曾经为老乡们画过火炕油布、炕围墙,甚至还画过棺材。前些年我在一篇专论中,把这种民俗画分为两大类,一类是用油漆打底,直接用油彩作画(多为花卉和风景),我称其为“民俗油画类”。另一类是用胶水调和大白土打底,俗称“搭灰”,然后平涂各种不同颜色的粉底,再在这样的底子上用墨和水色作画,最后用清油罩面,我称其为“民俗水画类”。而这种“民俗水画”在技法上又分两种:一种是在浅色底子上用墨勾线作画,称为“正工”,另一种是在深色底上(如黑、深红、蓝、绿、紫)用金或白勾线作画,称为“反工”。这种所谓的“反工”,实际上就相当于我现在于黑宣上作画的技法。当时,画一块油布可得5~7元钱,一盘炕围15~20元,画棺材,无死人的10元,有死人的18元。那时,我一月的工资只有29.5元,每月只要揽这样一个活儿,我的生活就很滋润了。

现在想来,我四十年后重拾画笔,而且动起画黑宣画的念头,或许与这个“黑根儿”有直接的关系。

还可以举出很多的例子,如绘画之于建筑,出现黑金、彩金梁架彩绘;绘画之于家装,出现黑金、彩金家具绘饰;还有绘画之于陶瓷、之于刺绣、之于编织、纺织、印染……何处没有以黑为底的艺术呀!在我们汉民族之外,回、维、苗、壮等民族也都有这类黑色的艺术,特别是藏传佛教的唐卡,是从公元七世纪三大法王时代一直流传至今的古老艺术,其中“黑唐”,画僧星列,流派众多,堂奥极深,为世界级文化遗产。在国门之外,得袭于唐宋中国绘画奥义的日本浮世绘,也有以黑色为底的肉笔画……我的思维在扩散,想象宇宙就是一张巨大的黑宣,上面画满了金色的星星。

借鉴与创新

我的第一张“黑宣金彩”画是2016年10月份画出来的,是一幅描金大青绿山水,署:“玉壁金川”。当时,网上一片喝彩声,甚至有同行赞我是“玉壁金川第一人”。

事情始末如下:2016年8月,我因在云冈石窟美术馆举办家庭书画金石艺术展,需较长时间停留在老家大同,正好碰上有朋友装修办公楼,邀我作画。朋友的办公楼里有一个私密空间,他事先买好了一幅重彩唐卡挂在侧面,希望我在正面墙上画一幅山水(当地讲究屋中要有“靠山”)。此前我作的山水多属于那种薄墨淡彩的,自觉会很轻飘,故而不加思索地说:“应该在黑纸上画一幅金线山水挂这里才靠得住。”朋友是印刷业界的老板,原本是懂行的,立马随声应和。

如此语境完全发端于偶然,但是偶然中潜藏着必然。我若没有年轻时画黑底画的那点经历,没有十多年前心仪二丁黑金画那个过程,是断然不会贸然开出这个承诺来的。

然而,事到临头我很纠结,因为面对黑宣纸,我竟然胸无丘壑。坦率地讲,我本想临摹一幅现成的黑底山水了结这个“贸然”,但是翻遍了网上的山水画资料,居然一无所获。最终寺庙壁画的考古知识帮助了我:中国寺庙壁画山水多为“青绿山水”,而青绿山水又可分判为“大青绿”和“小青绿”。“大青绿”出现年代较早,技法也相对简约,即:先行勾勒山之轮廓,然后皴擦石之脉络,再随纹就势溥以青绿重彩,视觉效果鲜明艳丽。我直观感觉,这种技法可以突破我的思维困境,于是以金汁勾线,三青填空,随后补树画亭,了此公案。

就在此后不久,我的另一幅同法炮制的花鸟画《国色》,也在网上得到热捧(用金线造型,朱膘填充花冠,三青填充叶肉)。甚至还有几位朋友专为这幅牡丹写了热情洋溢的赞美诗,让我好不感动。

这两幅画真的很好吗?我扪心自问。从专业的角度讲,无论是《玉壁金川》还是《国色》,弱点都是色单而技简,其实,这是很致命的!我很清醒地知道:这两幅画,真正夺人眼球的是色彩在黑色宣纸上造成的强烈视觉冲击力,而不是其他。

如何继续进行下去?“一筹莫展的技法,欲罢不能的形式”,我在更深的纠结中寻找突破……

这种纠结整整困扰了我一年,到2017年的秋天,我才从“大青绿”和“小青绿”的区别中拨开了些门道:从宋元到明清,寺庙壁画由“大青绿”向“小青绿”过渡,经历了很长一段时间,在实践中,画工们渐渐不再满足“大青绿”的简约和平淡,开始把文人山水画设色前复杂的线法、皴法,墨法,吸收到壁画中来,称之为“做水墨”,然后再因墨而溥彩,这就有了明暗、色泽更加丰富的“小青绿”了。

“小青绿”彩下做墨的法度,让我豁然开朗。既然白底上画画要先“做水墨”,那么,在黑底上画画,当然应该先“做水白”了。白底画要把“墨功”放在对象物的阴面,那么,黑底画自然要把“白功”放到对象物的阳面。“既然黑白已经颠倒,一切都要反其道而行之”——我的思想在理论上获得了解放,剩下的仅仅是形而下的“手法”了。

接下来我完成了《赤壁赋》,这是我黑宣山水画的代表作。典型的意义,它也属于小青绿,色彩之下有“白功”。

同法,我还画了大量的花鸟,尤其是最具代表性的《牡丹》,我自己都觉得非常美。

我原本是个搞人物画的,但是,人物画进入黑宣却是最晚,原因很简单:难度太大!前面谈到过,我私淑二丁,心仪他们的黑金佛图,但我始终怀疑自己的能力。直到2017年的冬天我才开始在黑宣上画人物,而且由头也不是二丁的佛图,而是一幅“碑画”。

苏州玄妙观三清殿内有一块老子像碑,碑上的老子是唐代画圣吴道子画的,像赞是唐玄宗李隆基写的并由颜真卿手书。碑是南宋刻家张允迪于宝庆元年( 1225)摹刻的。尤其让我兴奋的是,老子像的面部、手与身躯衣着采用了正反不同的刻工,借用篆刻术语讲:手脸用阳刻,衣服用阴刻,等到制成拓片便是一个白面黑衣的老子了。我不知道金石家们是如何看待这一“四绝”艺术珍品的,而在于我,却是当作一幅最宜临习的“黑宣白描”画来审美的。

当老子的仙风道骨和画圣的“吴带当风”,被简练而有力的刻工熔为一炉时,我的创作灵感被激活了。我秉持这种画风,创作了《名士雅癖组图》。

难点是在人物的面部上,造物主给了我们这个人种一张接近白色的脸,还有黑眼黑眉黑发……这让我和宋朝的张允迪先生一样为难,如同他不能用同一种阴线来刻画老子的五官—样,我也无法直接用白色去表现人物的眉目鼻唇。张允迪的办法是把面部分块刻掉,把五官留下。而我也只能用白的色块来分割面部,把眉毛、眼线、鼻线、唇线给“空”出来。我称这种画法叫“空黑法”。在“空黑”的同时必须要顾及人物的喜怒哀乐,而且还要不打粉底,全靠“手法”来完成,这太难了!但如此这般,别无他法,只能靠无数次练习,熟能生巧。

有了这个体验,我才敢于真正回到二丁的领域中来,研究他们的艺术造型和在黑纸上的色彩表现手法。此时回想2006年初见丁云鹏黑金明王时的激动,一恍已经十二个年头了。

现在已经知道了,二丁存世的遗墨不少,丁观鹏的《观音宝相图》,义理深邃,造形生动,色彩清丽典雅,学习他的造型风格,我创作了自己的黑宣金彩老子像,题曰:“乐在道中”。

“乐在道中”,这是我黑宣人物画的代表作,也是我的人生体验。到此,我初步完成了对于黑宣金彩基本技法的摸索和把握。时间,整整三年。

理趣与意蕴

我认为,美术创作无论是师法造化还是摹写内心都是一种理性活动。我一贯主张,一幅画的优劣一定要从两个层面去看:自形而上看其“玄”,自形而下看其“艺”。

“玄”,原本是魏晋道家主流学派一一玄学用来表述事物“无常”“无我”性状的哲学范畴,我这里借用来表述中国画作品潜藏在笔墨中属精神性状的东西,由于其有见仁见智的特征,所以我亦称作“玄”。在最近津同两地的展览中,读者给我的作品点赞最多的:一是黑宣金彩这种特别的形式,二是作品中较高的文化指数。他们评价,“作者作为文史学者总喜欢援文史入画,使一堂黑宣金彩充满了理趣和意蕴”。我认为这是一个很高的评价,不仅回应了我所谓的“玄”,而且“理趣”和“意蕴”这两个词用得灵巧、恰当,让我对评者深怀敬意。

先说说理趣。佛学说,山为罗汉,木是菩提,万物皆因佛理。理学说,物含天理,格而知之。以此而论,绘画艺术的使命,就是要把所描所状事物的“理”画出来,尤其要把这种“理”之趣味画出来。比如传统题材“四君子”的竹,何为君子?君子当仁不让,见其气节于担当。如若把竹子画得竿枝虬曲,叶剑萎糜,那就绝不是“君子”了。只有把“当仁不让”的君子风画出来,才能称得起“君子图”。

我在黑宣上也画了“四君子”图。

在创作这一组花鸟时,我尽反现时流行的写“四君子”以孤、简、病、怪为美的构思方法,画梅以繁观其信,画兰以茂看其雅,画竹以密见其修,画菊以盛喻其傲。力求以繁、茂、密、盛的物语来表达梅兰竹菊本身信、雅、修、傲的君子态。在技法上,充分发挥黑宣画的色比优势,采取了三白叠加金线双勾的方法,并综合运用单染、混染、罩染等设色技术,营造出一个我认为非常健康蓬勃的生态画面。最后以《树君子不厌其烦》破题,把人事中君子“修、齐、治、平”的世界观和绘画物语溶为一体。

最后说说意蕴。如果我把反映在对象物身上的特质称之为画的理趣,那么,在画中表现出的作者本人的意识流就可以称为画的意蕴。《周易·系辞》已有“观物取象”“立象以尽意”之说,在一幅主题创作中,象的理趣和意蕴必然是主客各表、相辅相成的。

2018年的春節,我在阅读中看到了河南登封少林寺内的《混元三教九流图赞》碑,上面刻有佛道儒三教混元图像,此图从整体上看是一位和尚的图像,以为佛教之表像,但“和尚”又可从中一分为二,成两尊面对面的人物图像,左侧头戴方巾者为儒者,右侧头后挽个发髻的则是道士。三教表像之手共执一图,为宇宙混元之像。碑文对佛道儒进行了解释:三教一体,九流一源;百家一理,万法一门。

我非常惊叹碑画作者博大的思想,竟敢于数尺墨幅囊括三教九流,使万法纳归成一。我不愿争论万法是否会归一。更无意去揭示画中以佛囊括儒道难以服众的偏颇倾向。但我承认,我遭遇到了一个思想家兼艺术家强大思想方法的裹挟。我就此确认了真正顶级的艺术要用这样的犁头才可耕得。受到《混元三教九流图》的启示,我画出了2018年春节的跨岁之作《戊戌年》。

《戊戌年》在黑宣上运用了西方油画写实幻想主义的表现手法,于画面右侧骨干线位置画了一只大狗,以为中国农历狗年的表像。狗的后上方悬浮着一个半神的面孔,面孔由半张普通人的脸和半张京剧中二郎神的脸谱合成。狗和神面之后,有历史上多个戊戌年的数序沿着透视角向焦点消失,仿佛黑洞,愈深愈远。这幅黑宣画以强烈的视觉冲击力和难于捉摸的思想张力被评价为画展中最有影响的作品,并引发了各种各样关于画作意蕴的猜想。

有的朋友希望我能作点主观上的解释,我告诉大家,这幅画的意蕴只能在每一个读者的独立思考中实现,除此并无别解。这就是画作形而上的“玄”。

优势与局限

实事求是地讲,“黑宣金彩”画,或广义扩展到一切黑色底、重色底的绘画,较之一切白色底的绘画而言是一种“小宗”艺术。因而,它们的局限性自然会更大、更明显,这是不言而喻的。绘画是人类视网上万物之像的复制品,这就决定了以白色为底的艺术品永远会是“大宗”。当然,也等于说,这是黑色底或重色底艺术品永远都无法超越自己的先天缺陷。

然而,“尺有所短,寸有所长。”在黑宣上作画,无论其有多少不便和局限,但作为一种艺术,哪怕是一种可怜的“小宗”艺术,它依然有着“大宗”所不具备的独特优势和长项。就像人类大部的视觉活动是在白昼,但有时也必须打着灯笼在夜间出门,而且华灯齐上霓虹竞彩的都市夜生活同样也让白天的繁华无法比拟。

黑宣画的两大先天优势也是其存在和发展的理由。所谓两大先天优势是说:当你要画以黑夜或黑暗为背景的画,或是以白色物体为对象的画时,黑宣具有独特的优势。我在前文谈到过的我的黑宣山水代表作《赤壁赋》就是一幅夜景画。当黑色的背景把江水和黑夜全部吞食、月光把赤壁染成血紫色、东坡先生的一叶扁舟划入时,传说中的“武赤壁”和“文赤壁”就溶在—起了。这样的意境在白纸上是画不出来的。

当然,我若打算画一幅鲁迅先生在高墙四角的黑暗中“徘徊”或“呐喊”的画,这种形式也必是首选。

黑宣画还有三种特别的光色感。这三种特别的光色感是指黑宣对于光色的“高敏感”“异变感”和“景深感”。

高敏感:我在黑宣画的创作实践中感受到黑色底对于光和色的敏感度常常胜于白色底。白、黄、金、银这些浅色及自发光的色彩且勿论,假使是对红、绿、蓝、紫这些中深的颜色,反映也很强烈,真像是暗夜中的一盏灯。

异变感:有些颜色在白色底和黑色底上会呈现出不同的色调来,运用这种异变可创作更多有特质的作品来。

景深感:在理论上,在白底上用墨及彩作画与在黑底上用白和彩作画产生的纵深维度应该是等距的。但在视觉上,黑色的景底会显得更深更远,因而画的立体感会更强些。

除了上述五种外,“黑宣金彩”这种形式还可以满足很多特殊的绘画要求。或许,“黑宣金彩”的诞生原本就是为了满足一种特殊的需求。如我在上文中多次谈到过的“二丁”的黑金佛画,可能就是因金色在黑色上的强烈色效极大地满足了佛教对于偶像崇拜的需求,“黑金画”才被聪明的艺术家创造出来。藏传佛教中“黑唐”盛行,其意义亦或如此。

造物者公,用物者私。于我而言,既然天造黑白,又何必仅图白而弃黑呢!