乐与射:领导修养和领导心境

王启涛

古代从政者的六门必修课(三)

一、乐:领导修养

什么是“乐”?就是音乐。这个字的繁体写作“樂”。

“乐”是五声八音之总名。您看“樂”这个文字的字形,就像丝弦绑在木上,上面还有调弦器呢,“樂”就是活脱脱的一把琴瑟,后来引申指音乐,包括人唱的“音”和乐器弹奏的“音”两个方面。所以班固说音乐来自人的本性,能够沁入骨髓。(《汉书·礼乐志》:“夫乐本情性,浃肌肤而臧骨髓,虽经乎千载,其遗风余烈尚犹不绝。”)而汉语中“和谐”一词实际上也来自于音乐。(《宋史·律历志》:“古之圣人推律以制器,因器以宣声,和声以成音,比音而为乐。然则律吕之用,其乐之本欤!”)在古人看来,“音乐”是高明的音乐家们用高超的调控技巧、指挥技巧,让不同的嗓音和乐器密切配合、和谐相处而奏出的美妙声音。(《礼记·乐记》:“声相应,故生变,变成方,谓之音。”)

古人所说的音乐修养,比我们想象的要高得多,他们“吹拉彈唱”样样都行。孔子就是一个典型。历史记载孔子主要有三位老师,其中有两位都是音乐家,相传孔子曾问礼于老聃,学乐于苌弘,学琴于师襄(见韩愈《师说》)。师襄是春秋时期鲁国著名的乐官,孔子曾向他学习弹琴。《史记》里说孔子“以击磬为官,然能于琴”(见《史记·孔子世家》)。儒家有一部典籍叫《乐经》,据说是孔子专门修订的。文献记载孔夫子的歌唱得好,琴弹得更好,他的音乐修养达到了专家级的水平。《论语》记载孔子说:“我从卫国返回鲁国,才把音乐整理好,《雅》《颂》都安排妥当。”(见《论语·子罕》)《论语》还记载孔子在齐国听《韶》乐,三月不知肉味。他说:“没想到好音乐这样迷人。”(见《论语·述而》)孔子的歌当然唱得也很好,他同别人一道唱歌,如果对方唱得好,一定请对方再唱一遍,然后和对方一起唱(《论语·述而》)。孔子的音乐理论素养同样是超一流的,他可以给当时的鲁国乐师上音乐演奏课,他是这样阐释音乐精妙之处的:“开始演奏时,翕翕地很热烈,继续下去,纯纯地和谐,皦皦地清晰,绎绎地不绝,这样演奏,最终完成。”(见《论语·八佾》)

古代还有一个音乐典故即“高山流水”,传说琴师伯牙有一次在山野里弹琴,砍柴人钟子期竟然能领会他所弹奏的曲子哪一部分是“巍巍乎志在高山”,哪一部分是“洋洋乎志在流水”。伯牙吃惊得不得了,说道:“善哉,子之心而与吾心同。”钟子期死后,伯牙痛失知音,于是他摔琴绝弦,终身不操(见《列子·汤问》)。从此,人们以“高山流水”比喻知己或知音,也比喻乐曲高妙。后来,《高山流水》成为中国十大古曲之一。自唐代以后,《高山》与《流水》分为两首独立的琴曲。其中《流水》一曲,在近代得到更多的发展,管平湖先生演奏的《流水》被录入美国太空探测器的金唱片,在1977年8月22日发射到太空,向茫茫宇宙寻找“知音”。这说明音乐的沟通能力何其巨大,也说明古人的弹奏技巧何其高妙。

古人所说的音乐素养,还有一点是我们难以达到的,那就是他们把音乐、舞蹈、诗歌三者连在一起,形成“三件套”。古人闻歌起舞,而且听到音乐就会作诗,古诗都是配乐的。音乐配上舞蹈,就是“乐容”“乐舞”;音乐配上诗歌,就是“乐章”,所以《周礼·地官·大司徒》郑玄注:“乐,六乐之歌舞。”唐代学者贾公彦解释道:“言歌舞者,以其作乐时有升歌下舞。”那时候舞蹈也是非常复杂的,根据汉代学问家郑玄的注释:古代的舞有“文舞”和“武舞”,还要拿上诸如刀斧盾牌和五彩缤纷的羽毛一类的表演道具,而国学里人们所学的课程也总是有“乐”有“舞”的,所以古人的音乐素养是很高的。

为什么中国古人那么重视“乐”呢?原来,中国古人认为:“礼”让人自我约束,认识到人与人是不同的,是不可以冒犯的,是有界限的;而“乐”让人自我放松,认识到人与人又是相同的,是可以沟通的。所以,如果说“礼”让您“怕”对方,“乐”就是让您“爱”对方。(《孝经·圣治章》:“故亲生之膝下,以养父母日严,圣人因严以教敬,因亲以教爱。”)

古代帝王常以兴礼乐为手段,以求达到尊卑有序、远近和谐的统治目的。《礼记·乐记》里面说:“音乐使大家相同,产生共鸣;礼则是辨别不同。认识到了相同,大家就会相亲;认识到了不同,大家就会相敬。”因此,“礼”用来管理国家,安定社稷,造福人民;“乐”可以移风易俗,让人变得心平气和,和平友善,成为一个脱离低级趣味的人。所以,古代又有“礼乐”文化一说,而社会的崩溃往往体现在“礼崩乐坏”这四个字上。在汉语中,“和谐”这个词本来是指“音乐”而言,指不同的音韵,共同弹奏出和谐的声音来。

中国古人如此看重“音乐”,其中原因,除了我以上所讲外,还有两点:

一是音乐使人快乐。《论语》记载孔子的原话是:“以吟诵诗篇抒发热情,以坚守礼仪建功立业,以聆听音乐娱悦身心。”(见《论语·泰伯》)所以直到今天“乐”还有两个读音,一个是“音乐”之“乐”,读为yuè;一是“快乐”之“乐”,读为lè。

二是音乐有六种品德,也就是“乐德”,即中、和、祗、庸、孝、友六种品德。翻译成今天的话就是:音乐让人变得忠诚,变得刚柔相兼,变得尊敬对方,变得尊重常理,变得孝敬父母,变得善待兄弟(见《周礼·春官·大司乐》)。看来,音乐真是一个心理按摩师。说到底,音乐具有教育功能,我们既可以说“寓教于乐(lè)”,也可以说“寓教于乐(yuè)”。

所以《论语·阳货》里面记载了一个生动的故事:孔子的弟子子游做了武城县长。一次,孔子去看望自己的县长学生,他听到武城县到处是弹琴瑟唱诗歌的声音,微笑着说:“杀鸡焉用牛刀,治理这个小地方用得着教育么?”子游回答道:“以前我听老师您说过:做官的学习了,就会有仁爱之心;普通百姓学习了,就容易听指挥,教育总是有用的。”孔子便向学生们说道:“你们几个听到了吧,他的话是正确的,我刚才那句话不过是开玩笑罢了。”

所以,古人认为音乐的好处有四:

相互沟通——因为音乐没有国界;

循循善诱——因为音乐寓教于乐;

修身养性——因为音乐陶冶情性;

有助管理——因为音乐讲求和谐。

从以上的讲解中,您是否能得到一些启发呢?

今后,您可否赶快练练嗓子,甚至学一门乐器,领悟一下怎样让不同琴弦配合得天衣无缝,让不同的声音珠联璧合,让手指的弹奏技巧和大脑中枢的协调天赋充分发挥,并使这种能力对工作和管理有所促进?

今后,您是否能听一曲动听的音乐,让自己疲惫的身心来一次彻底的按摩,让奔波躁动的心灵进入港湾好好地休整一下?

今后,企业界的领导们是否能给员工多举办些文娱活动,把企业文化的元素悄然注入到这些优美的音符里?

二、射:领导心境

“射”就是射箭。在古代,射箭是典型的男人运动,古人要通过“射箭”表演,来看看表演者的本事和德行如何。(《礼记·射义》:“是故古者天子,以射选诸侯、卿、大夫、士。射者,男子之事也。”唐孔颖达疏:“天子以射礼简选诸侯以下德行能否。”)

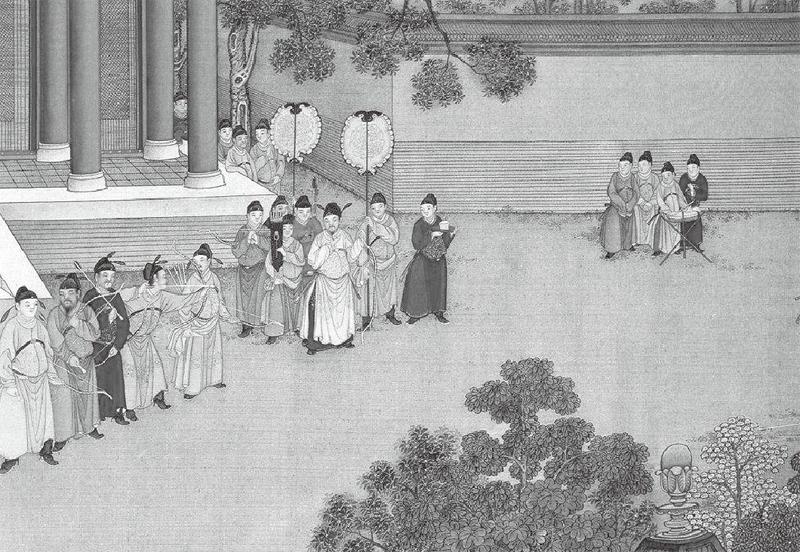

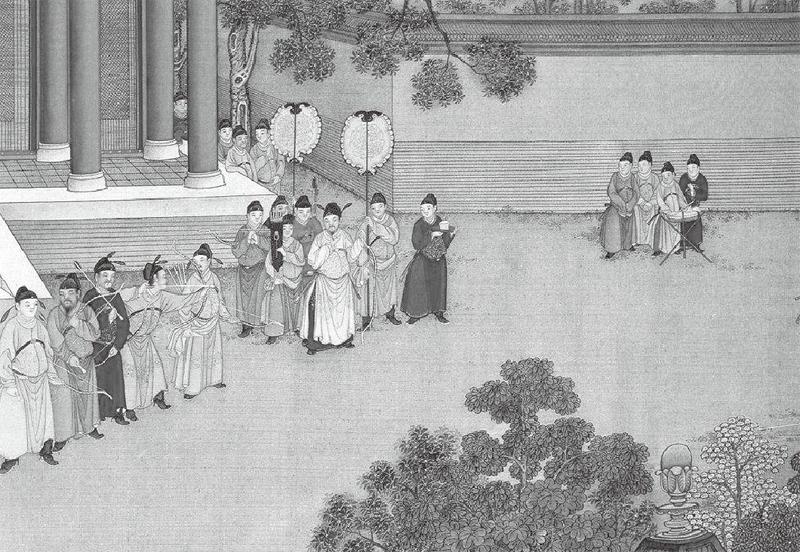

古代重武习射,常举行射礼。射礼有大射、宾射、燕射、乡射四种。将祭择士为大射,诸侯来朝或诸侯相朝而射为宾射,宴饮之射為燕射,卿大夫举士后所行之射为乡射。

中国古代的“射艺”包含两个主要运动:射箭和弹弓,春秋时期还发明了弩。其中射箭由于在军事和狩猎活动中具有非常重要的作用,因此在历史上更受人们的重视。考古工作者在山西峙峪文化遗址,曾经发现了一件距今两万八千年的石箭头,这表明那时候人类已经开始使用弓箭了。唐代武则天设立了武举制度,在武举制度里,规定了九项选拔和考核人才的标准,其中五项是射箭,包括长跺、马射、步射、平射,还有筒射等等。如今的“射艺”,其实应该综合古今,既应包含现代的手枪、步枪等实弹射击运动,也应包括古代的射箭和弹弓、射弩。清代有一位大官员、大学问家阮元,他的父亲教他的内容有二:一是熟读《资治通鉴》,说那是“成败治乱,战阵谋略”;二是骑马和射箭,说那是“儒者事,亦吾家事也”,希望他文武兼备。阮元的母亲也说射箭对阮元的成长太重要了。

中国古人的射箭技术非常高超。俗话说“百步穿杨”,说的就是此类事。其实还有一种表达法是“百步穿柳”,说的是“射柳”,讲的是春秋时候养由基精于射箭的故事。(《史记·周本纪》这样记载道:“楚有养由基者,善射者也。去柳叶百步而射之,百发而百中之。左右观者数千人,皆曰善射。”)这个方法在少数民族中也很盛行,辽金时成为一种竞技活动。在场上插柳,驰马射之,中者为胜。有学者认为这是源于古鲜卑族秋祭时驰马绕柳枝三周的仪式。如果这是真的,说明在很早的时候,射箭就是一项重要的活动了。

古人比赛射箭的场景

与此类似的还有“百步射莎”,说的是北周豆卢宁百步射莎草的故事(见《北史·豆卢宁传》)。

甚至还有“射虱”,谓射艺之精,虽微细如虱子,亦能射中。《列子·汤问》里面记载:“有一个学习射箭的人,名叫纪昌,把一只虱子悬挂在窗户上,每天目不转睛地看着它。十天之后,虱子在纪昌的眼中看起来个头已经非常大了;三年之后,就如车轮一般大。纪昌看其他的家什,无论个头多小,都像一座高山那样大。到了这种地步,纪昌才用箭射悬挂在窗户上的虱子,一箭就射中了虱子的心脏,而悬挂的细绳却没有断。”

我常常在想,古代培养官员的“国学”里为什么要开设射箭课?难道只是为了强身健体么?

直到2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会期间,我看射箭和射击比赛,才恍然大悟:“射箭”可以培养一个人的定力、耐力、持久力和理性观察力。而这些,正是一个领导者行政管理所必备的素质。

为什么这样讲呢?您想想,要百步穿杨,您就得耐心持久,得有一个稳定的素质,就应该像一个狙击手一样等待机会、抓住机会,然后果断命中。

事实确实如此,先后打破八项射箭世界纪录的射箭冠军李淑兰深有感触地说过:“射箭让人变得更加沉稳。”射箭让人心正、身直,培养一个人的稳健端庄和明辨是非的能力,而这些都是一个领导者必备的能力。一个人只有在沉静的心境中才能理性地思考问题、判断问题、解决问题。

射箭时有三种情况:两方静止、一方静止一方移动、两方移动。这就要求一个人有静如处子、动如脱兔的定力和敏锐性。

我认为射箭可以培养一个人(特别是男子汉)气宇轩昂的气质,因为弯腰驼背肯定射不好箭,必须腰杆挺直。

“定力”是非常重要的。无独有偶,美国西点军校中很多人认为,领导者稳定的心态至关重要,它是使领导力得以充分发挥的保障。所以,美国西点军校也要练习射箭,曾经获得美国射击全国冠军的西点军校教官反复强调射箭并不只是练技术,而是练人的心理素质和情绪的稳定性。据说世界杰出的商界领袖有30%是从西点军校毕业的,二战后,在世界500强企业里,西点军校培养出来的董事长、副董事长人数相当可观,总经理、董事级别的高级管理人才更是数以千计。所以,西点军校是美国最优秀的领导大学之一。而射箭一课,催生了这些杰出领导人。

其实,这一点在中国的《孙子兵法》中已有体现。孙子反复强调军事领导人的沉稳心境对于指挥战事的绝对重要性,孙子说:“没有好处不要出兵,没有取胜的把握不能用兵,不到危急时刻不要开战。作为最高领导者的国君,千万不要因一时愤怒而发动战争;作为前线领导者的将帅,不可因一时的愤怒而出阵求战。符合国家利益才用兵,不符合国家利益就要坚决停止。愤怒是可以重新变为欢喜的,气愤也是可以重新转为高兴的,但是国家灭亡了就不能复存啊,人死了也不能再生。所以,对待战争,明智的国君应该慎重,贤良的将帅应该沉稳,这是安定国家和保全军队的基本道理。”(见《孙子兵法·火攻》)孙子还认为指挥军事行动,要做到考虑谋略沉着冷静而幽深莫测,管理部队公正严明而有条不紊(见《孙子兵法·九地》)。

射箭还可以成为一项纯粹的表演,通过这种表演,体现出一种礼让。在乡射礼中,每两人组成一队,两队进行比赛,比赛前与比赛后,选手们都要向对方行礼,这是一项典型的团队比赛而非个人比赛,比赛双方坚持友谊第一、比赛第二的原则,失败的一方不怨天不尤人,不把责任归结在裁判、对手、场地或者器械身上,更不可能像今天网球场上个别选手一样扔球拍、乱骂人,而是在自己身上好好找原因;同样,胜利的一方行事也很低调,绝对没有网球场上个别选手欣喜若狂倒在地上半天不起来的现象。所以孔子认为射礼不是培养大家互争斗狠,更不是以射中目标为唯一目的,这项运动更多地是要培养人们礼让和恭敬的素质。孔子曾经说过这样一段话:“君子没有什么可争斗的事情,如果有所争,一定是比射箭吧。但是当射箭的时候,选手相互作揖,然后登堂,射箭完毕,走下堂来,然后作揖喝酒,这种竞赛是很有礼貌的。”(《论语·八佾》)

在射礼中,甚至还配有音乐,要求选手在比赛时将射箭动作与音乐合拍,这实际上是将人的心理、生理、人文、道德、管理素质融会贯通进行培养。

(选自《国学中的领导智慧》,光明日报出版社。有删改)