近60年大凌河中上游水沙变化特征

王佳琦, 贾燕锋

(沈阳农业大学 水利学院, 沈阳 110866)

水土流失受周围环境、气候及人类活动等因素影响,使流域下垫面发生变化,从而造成径流量和输沙量的改变。研究河流水沙关系,对揭示水沙变化规律,分析水土保持措施减水减沙效益均有重要作用。Walling等[1]利用145条河流的数据进行输沙量的研究,结果发现50%的河流输沙量的变化具有一定趋势性,大部分均呈现下降趋势。国内学者们主要以黄河流域为研究对象对水沙进行深入研究。欧阳潮波等[2]利用线性分析、多年滑动平均等方法对黄河中游河龙区间水沙变化特点和趋势进行分析,得出60 a间水沙变化呈下降趋势,阶段性变化趋势差异较大。楚纯洁等[3]利用黄河中下游典型水文站资料,通过分析水沙变化特征来研究在自然及人类活动影响下流域的变化。赵玉等[4]根据黄河干流主要水文站资料,分析50余年来黄河流域不同时段、不同河段水沙关系的变化特征。蒋冲等[5]基于近50 a数据资料,对三江源区水土流失演变状况进行分析,结果表明各流域输沙量的年际变化较大,引起水土流失变化的主要原因是气候变化和生态工程。王彦君等[6]用累积距平方法对松花江干流6个水文站的径流量进行分析,揭示了径流变化过程中的4个变化阶段,应用累积量斜率变化率比较方法,在不考虑其他因素影响的情况下,降水和人类活动对径流量的贡献率。王兆礼等[7]应用近60 a的水文和气象资料,对东江流域径流年际变化特征进行分析,并探讨了气候变化和植被变化对径流变化的影响。

2016年辽宁省土壤侵蚀普查结果显示,朝阳市土壤侵蚀面积5 913.71 km2,位居全省各市之首。大凌河为辽西地区的最大河流,流域土壤侵蚀面积比例29.97%,远高于全省平均水平,辽西仍是水土流失防治的重点区域。近年来,有学者对大凌河进行一定研究,刘鑫等[8]指出大凌河在每年7月、8月份径流占全年径流比例最大,大凌河径流呈现明显的减少趋势。于国宝等[9]通过Mann-Kendell检验法指出大凌河流域输沙量的变化与径流量相关,并对未来20 a的水沙变化情况进行预测与分析。1993年,大凌河中上游流域朝阳县、北票市等被列为全国水土保持重点治理区,实施了水土流失重点治理工程[10]。本文主要选取水土流失较为严重的大凌河中上游进行研究,分析大凌河流域水沙变化特征,尤其是1993年被列为重点治理工程后,大凌河中上游流域水土保持措施的实施对水沙变化的影响,以正确认识大凌河中上游流域水土保持工作,其结果可为流域生态建设提供理论依据。

1 研究区概况

大凌河流域属于温带季风性气候,长年干旱,地貌类型属于易被侵蚀的低山丘陵地貌[11]。大凌河是辽宁西部最大一条河流,主脉贯穿辽西,流经凌源、建平、朝阳、义县等县市,由东南方向汇入渤海。境内大小支系纵横交错,主要支流有大凌河西支、牤牛河、第二牦牛河、老虎山河等。朝阳水文站属于大凌河中游控制站,布设于1934年,位于东经120°27′,北纬41°32′,集水面积为10 236 km2。

2 资料与方法

2.1 数据的收集与整理

根据大凌河中上游水文站的分布情况,考虑数据资料的代表性,采用1960—2016年朝阳、德立吉(2006年下迁为阎家窑)、哈巴气、上窝堡(2001年上迁为大城子)、叶柏寿5个雨量站汛期(6—9月)逐日降雨量,朝阳站和上窝堡(后名大城子站)实测月径流量与月输沙量。大凌河中上游降雨量采用算数平均方法计算[12]。

2.2 研究方法

本研究在收集整理大凌河中上游典型水文控制站水文观测数据的基础上,利用SPSS数据分析软件相关分析模块中的双变量相关分析,选择Pearson相关系数双侧检验法,对不同年代际间径流量和输沙量之间的相关关系进行定量描述,并进行显著性检验。利用累积距平[13-14]曲线上下起伏变化,判断水沙变化的大致时间,采用滑动平均法来确定水文时间序列的变化趋势。通过以上方法对大凌河中上游水沙变化情况进行深入研究,进而分析大凌河中上游水沙变化特征,为区域生态环境建设提供科学依据。

3 结果与分析

3.1 大凌河中上游水沙基本特征

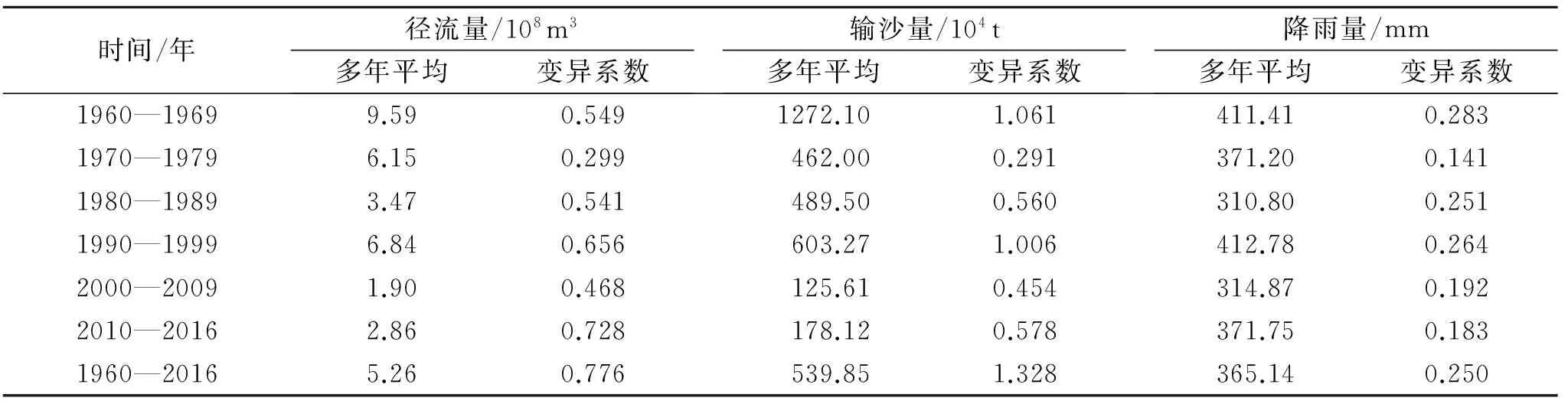

3.1.1主要水文要素年代际特征大凌河中上游地处低山丘陵区,生态环境脆弱,气候恶劣,十年九旱,雨热同期,植被覆盖度较低,受降雨、地表径流及水土流失影响,形成多泥沙河流。选取大凌河中上游控制站径流量、输沙量和降雨量资料,分析大凌河中上游不同年代际水文要素特征值见表1。

表1 大凌河中上游水文要素特征值

20世纪60年代大凌河中上游降水丰沛,多年平均降雨量达到411.41 mm,多年平均径流量和输沙量达到最大值,降雨量和输沙量变异系数达到最大值分别为0.283,1.061,说明这一时期,受降雨因素影响产生大量径流和泥沙,且降雨量和输沙量浮动极为显著,这与1962年大凌河出现百年一遇的洪水灾害有关[15]。年径流量变异系数在2010—2016年达到最大值0.728,表明2010年之后流域径流量变化显著,且分布不集中。

在1960—2016年,年径流量和年输沙量的变异系数最大,分别为0.776,1.328,说明近60 a大凌河流域径流量和输沙量在年代间变化极为显著。自2000年以后,年径流量、年输沙量和年降雨量都低于多年平均值,径流量和输沙量变化开始有一定的相似性,不同年代际间的水沙变化存在哪些异同有待进一步分析。

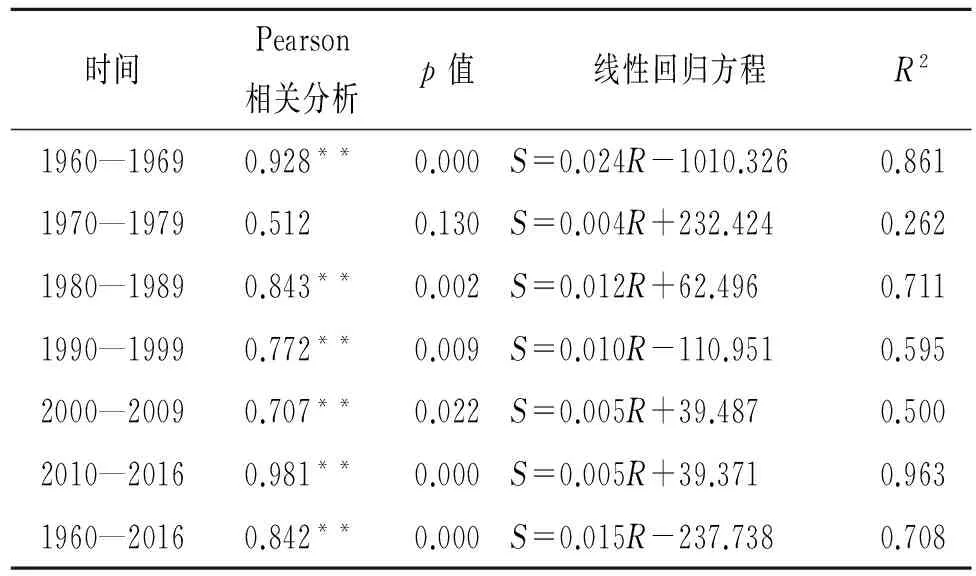

3.1.2水沙关系特征为进一步了解水沙关系特征,分析大凌河中上游年径流量与年输沙量不同年代际间是否具有明显相关性,对1960—2016年不同年代际间朝阳站年径流量与年输沙量进行相关分析,借助相关系数分析两个变量之间的密切程度。大凌河中上游径流量与输沙量相关分析见表2。

表2 大凌河中上游径流量与输沙量关系特征

注:**在0.01水平(双侧)上显著相关;*在0.05水平(双侧)上显著相关;径流量R(108m3);输沙量S(104t)。

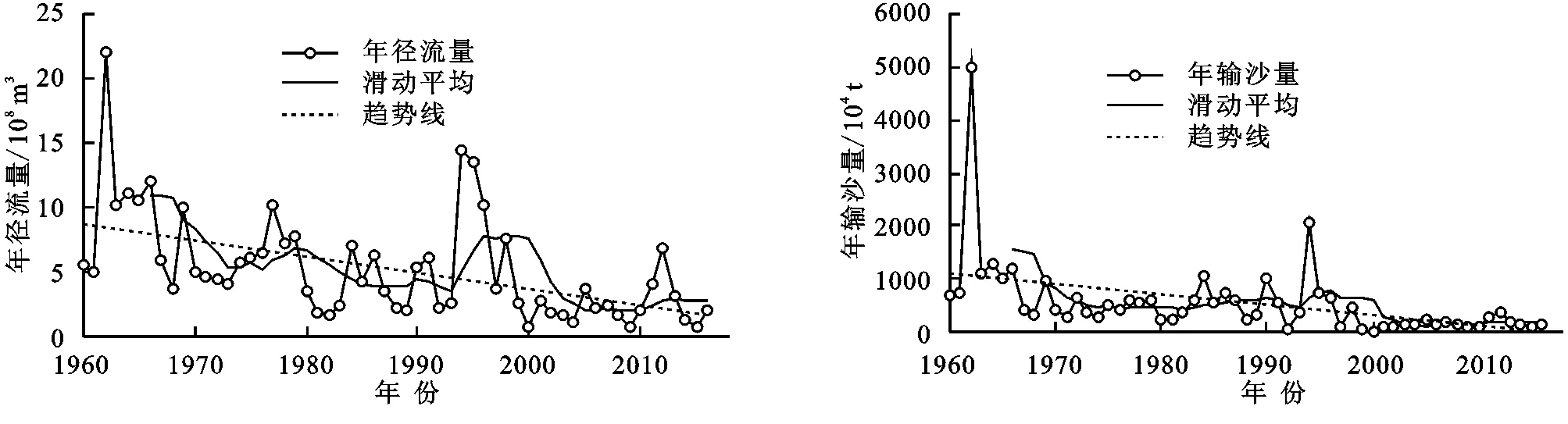

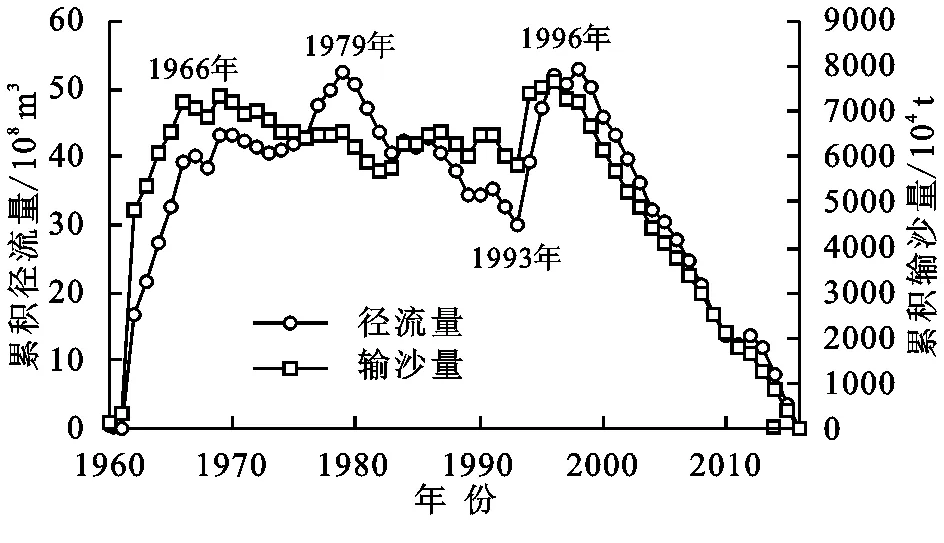

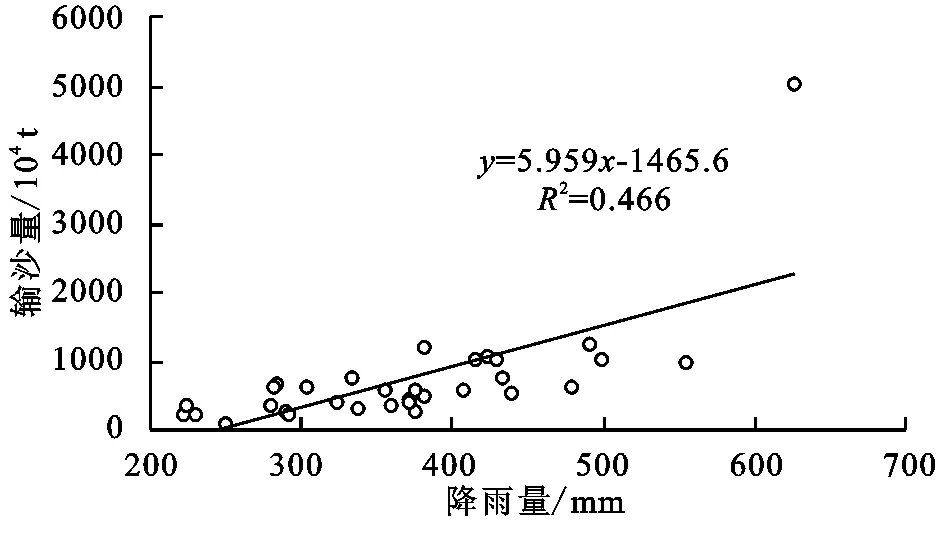

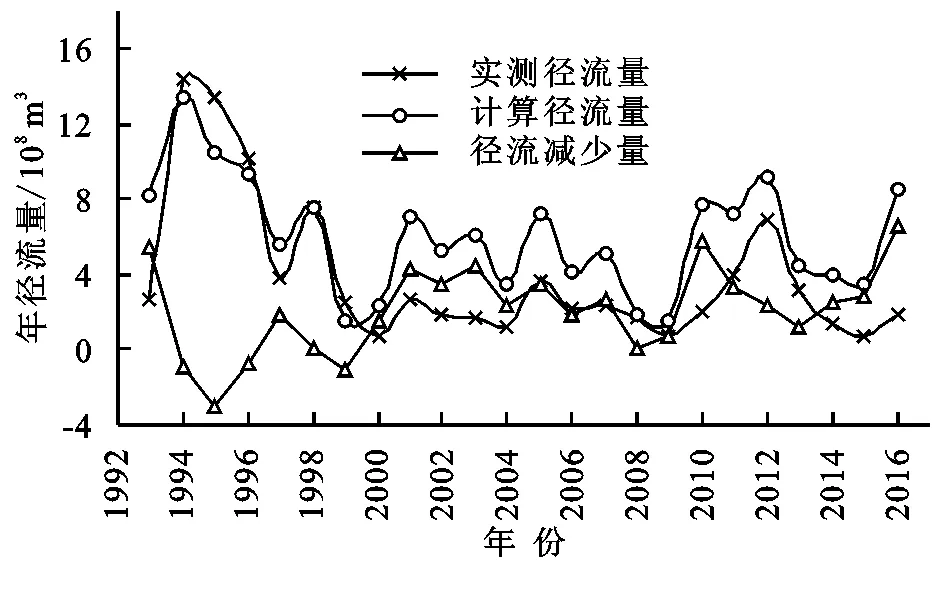

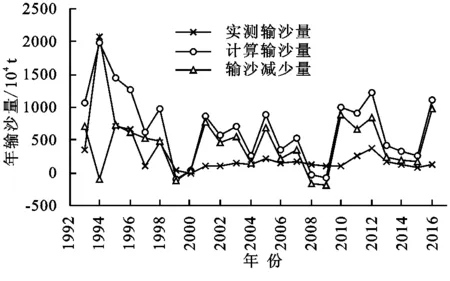

通过表2可以看出,径流量与输沙量不同年代际间相关系数2010年之后最大为0.981,其次依次为1960s,1980s,1990s,2000s,1970s。20世纪60年代径流量和输沙量具有极强相关性,且p<0.01达到极显著水平;20世纪70年代,相关系数达到最低值,且p>0.05,则说明径流量和输沙量之间相关性不显著;20世纪80年代径流量和输沙量相关系数说明两者之间具有极强相关性,且p<0.01,达到极显著水平;20世纪90年代径流量和输沙量之间具有强相关性,且p<0.01,达到显著水平;进入20世纪以后的10 a内径流量和输沙量之间具有强相关性,且0.01 3.2.1水沙变化趋势分析不同河段受地形地貌及降雨等因素影响,其水沙变化趋势可能存在较大差异。因此选取大凌河中上游干流主要水文站朝阳站和大城子站径流量和输沙量进行滑动平均,进一步对大凌河中上游水沙变化趋势进行分析。图1可以看出径流量与输沙量变化过程线具有一定相似性,变化过程中均有明显波动,波动年份基本一致,但年径流量变化幅度更加明显。从线性趋势来看,径流量和输沙量整体上呈下降趋势,径流量下降趋势更加显著。由图2可知,大凌河大城子站径流量与输沙量变化趋势与朝阳站一致。可见,大凌河中上游在1960—2016年,径流量与输沙量整体呈现下降趋势。 图1 朝阳站径流量和输沙量随年份变化 图2 大城子站径流量和输沙量随年份变化 3.2.2水沙变化的阶段性根据图1,图2可看出年径流量和年输沙量在变化过程中均存在明显的波动,为进一步判断大凌河中上游长期显著的演变趋势,采用累积距平方法分析1960—2016年径流量和输沙量年代际变化过程,见图3。从图中可看出该河段水沙阶段性变化趋势具有一定差异。 大凌河中上游径流量的变化表现为如下4个阶段:(1) 1960—1979年为丰水期,出现上升趋势,并与1979年达到最大值,这是由于这期间阶段性出现局部暴雨洪涝灾害,使得径流量处于较高水平;(2) 1980—1993年为枯水期,20世纪80年代,多年平均降雨量达到最低值310.80 mm,因此推测80年代主要受降雨等自然因素的影响;(3) 1994—1998年为短暂的丰水期,距平累积曲线不再呈现下降趋势,甚至出现上升趋势,这与降雨量增多有关,特别是1994年,降水量达到577.56 mm;(4) 1999—2016年降雨量与20世纪70年代和80年代水平相对,但径流量表现为显著的枯水期,且持续枯水,是由于1999年阎王鼻子水库开始蓄水投入使用,其具有良好的拦蓄作用,势必加剧径流量和输沙量的下降。 大凌河中上游输沙量的变化表现为如下4个阶段:(1) 1960—1966年输沙量处于上升趋势,大凌河输沙能力显著持续增加,这期间受自然因素影响较大;(2) 1967—1993年为动荡期,动荡期内下降时段持续时间较长,同样受自然因素和人类活动的影响较大;(3) 1994—1996年输沙量显著增加,主要受降雨因素影响;(4) 1997—2016年大凌河输沙能力显著持续下降,从人类活动来看,这一期间随着大型工程的推广应用,大大加快了治理进程,使输沙量有下降的趋势。 图3 大凌河中上游径流量和输沙量累积距平 时间径流量平均值/108m3百分比/%时间输沙量平均值/104m3百分比/%1960—20165.26100.001960—2016539.85100.001960—19797.87149.771960—19661570.43290.901980—19933.6569.521967—1993489.4790.671994—19989.88187.941994—19961152.33213.451999—20162.3143.981997—2016155.3028.77 根据累积距平结果显示,径流量和输沙量的变化均分为4个阶段,但是水沙变化趋势具有一定差异性。为了进一步分析水沙阶段性变化情况,将径流量和输沙量与多年平均值进行对比,结果见表3。1960—2016年,径流量的多年平均值为5.26亿m3,输沙量的多年平均值为539.85万t。1980年以前平均径流量达到7.87亿m3,比多年平均径流量高出49.77%,表明径流量在这一期间较多;1980—1993年年均径流量为3.65亿m3,与多年平均相比下降30.48%,表明具有下降趋势;1994—1998年,在这短短的5 a间,年均径流量达到9.88亿m3与多年平均相比增加87.94%,该阶段径流量具有上升趋势;1999—2016年年均径流量达到2.31亿m3,与多年平均相比减少56.02%,表明该阶段径流量具有下降趋势。 1960—1966年年均输沙量到达1 570.43万t,与多年平均相比上升了190.90%,这与20世纪60年代的环境灾害有关,大凌河受灾严重,导致输沙量急剧增加。1967—1993年,输沙量达到489.47万t,与多年平均相比下降9.33%,表明在这期间,输沙量的变化相对平稳。1994—1996年,年均输沙量达到1 152.33万t,与多年平均值相比增加113.45%,主要受降雨等因素的影响,输沙量剧增;1997—2016年,年均输沙量达到155.30万t,与多年平均值相比下降71.23%,表明该阶段输沙量下降显著。表3进一步证实累积距平方法所得结果,可以看出径流量和输沙量阶段性变化显著,但是径流和泥沙变化并不同步,这可能与人类活动有关。 根据累积距平结果显示,大凌河中上游径流量于1999年开始呈显著下降趋势,输沙量于1997年开始呈现显著下降趋势,产生这种结果是由于大凌河流域自1993年实施大规模水土保持综合治理措施,主要以生态修复和绿化作为大凌河中上游流域生态环境建设的重点,实施了植树造林、封山育林和小流域治理等多项措施[16]。为更加清晰地认识人类活动对水沙变化的影响,因此将1960—1992年定为自然条件下的基准期,1993—2016年定为措施期。建立基准期降雨产流产沙之间的回归方程,见图4,图5。 基准期降雨—径流的线性关系式为: y=0.035x-6.447(R2=0.667) (1) 式中:x为降雨量/mm;y为径流量/108m3。 经F检验R2=0.667,表明基准期降雨量对径流量有一定影响,同时也受人类活动等其他因素影响。通过基准期建立的降雨量—径流量的线性相关方程,计算措施期在无人类活动影响下的径流量,并与实测径流量相比较,分析出措施期人类活动对径流量的影响,结果见图6。 从图6可以看出,在1998年以后大凌河中上游实测径流量、计算径流量与径流减少量三者之间的变化特点具有相似性。该段流域1993—2016年径流量减少总量为51.47亿m3,平均每年减少2.14亿m3。径流量单年最大减少量出现在2016年,为6.53亿m3,径流减少量最小值出现在1998年,为0.065万m3。通过历年径流减少量绘制的曲线可以看出,径流减少量正处于波动上升趋势,说明年径流变化正朝着一个对生态修复有利的方向发展。 图4 基准期径流量随降雨量的变化 图5 基准期输沙量随降雨量的变化 图6 大凌河中上游措施期人类活动对径流量的影响 图7 大凌河中上游措施期人类活动对输沙量的影响 基准期降雨量—输沙量的线性关系式为: y=5.959x-1 465.6(R2=0.466) (2) 式中:x为降雨量(mm);y为输沙量(104t)。 经F检验R2=0.466,表明基准期输沙量受降雨量的影响较小,可以看出受其他因素影响较多。通过建立基准期降雨量—输沙量线性方程,计算措施期在无人类活动影响下的输沙量,并与实测值相比较,结果见图7。 通过图7可以看出,大凌河中上游输沙量的计算值、实测值与减少量三者之间的变化特点具有差异性。由于1996年10月在大凌河中游开工建设阎王鼻子水库,并于1999年开始运行,水库拦洪落淤效果显著,河流挟沙能力明显下降,从而导致2000—2007年和2010—2016年输沙量的计算值明显高于实测值与减少量的值。从1993—2016年输沙减少总量为9 703.15万t,平均每年减少约404.23万t。输沙量单年最大减少量出现在2016年,为981.83万t;最小值为38.40万t,出现在2000年。 (1) 大凌河中上游由于降雨等因素的影响,导致1960—1969年多年平均径流量和多年平均降雨量值达到最大。1960—1969年输沙量和降雨量变化显著,变异系数分别达到最大值1.061,0.283。径流量在2010—2016年变化显著,变异系数达到0.728。 (2) 通过对径流量与输沙量不同年代际间相关系数比较分析发现,2010—2016年相关系数最大为0.981,说明两者之间具有极强相关性,且p<0.01,达到极显著水平。其次依次为1960s,1980s,1990s,2000s,1970s。 (3) 采用滑动平均法对大凌河中上游径流量和输沙量的趋势进行分析,从线性趋势来看,径流量和输沙量在总体上呈下降趋势,径流量下降趋势更加显著。 (4) 大凌河中上游水沙变化呈现阶段性特征,径流量年际变化表现为丰—枯—丰—枯4个阶段;输沙量年际变化表现为上升期—动荡期—上升期—下降期,且动荡期内下降时段持续时间较长。 (5) 选取受人类活动影响较小的时期1960—1992年作为基准期,1993—2016年作为措施期,通过建立基准期降雨量—径流量,基准期降雨量—输沙量回归方程,计算措施期在无人类活动影响下的径流量,并与实测径流量相比较,分析出措施期人类活动对径流量的影响。该段流域1993—2016年径流减少总量为51.47亿m3,平均每年减少2.14亿m3;输沙减少总量为9 703.15万t,平均每年减少约404.23万t。结果表明,自1993年大凌河流域实施大规模水土保持措施开始,大凌河流域水土保持措施实施取得成果非常显著。 参考文献: [1]Walling D E, Fang D. Recent trends in the suspended sediment loads of the world′s rivers[J]. Global & Planetary Change, 2003,39(1):111-126. [2]欧阳潮波,王文龙,田勇,等.60年来黄河河龙区间水沙变化特征及人类活动影响评价[J].泥沙研究,2016(4):55-61. [3]楚纯洁,耿鹏旭,赵聪.黄河花园口断面水沙变化特征及趋势分析[J].泥沙研究,2011(5):39-44. [4]赵玉,穆兴民,何毅,等.1950—2011年黄河干流水沙关系变化研究[J].泥沙研究,2014(4):32-38. [5]蒋冲,高艳妮,李芬,等.1956—2010年三江源区水土流失状况演变[J].环境科学研究,2017,30(1):20-29. [6]王彦君,王随继,苏腾.降水和人类活动对松花江径流量变化的贡献率[J].自然资源学报,2015,30(2):304-314. [7]王兆礼,陈晓宏,杨涛.近50 a东江流域径流变化及影响因素分析[J].自然资源学报,2010,25(8):1365-1374. [8]刘鑫.大凌河流域径流演变规律分析[J].水土保持研究,2015,22(2):165-170. [9]于国宝.大凌河流域水沙特性及变化趋势分析[J].水利规划与设计,2017(2):41-43. [10]林素兰,袁立新.辽宁大凌河流域水土保持综合治理实践与成效[J].中国水土保持,2010(5):17-18. [11]李晓华,李铁军,张俊生,等.大凌河流域水土流失的地理环境分析与防治对策[J].水土保持学报,2000,14(S):58-62. [12]高鹏,穆兴民,王飞,等.黄河中游河口镇—花园口区间水沙变化及其对人类活动的响应[J].泥沙研究,2013(5):75-80. [13]冯夏清,章光新,尹雄锐.乌裕尔河流域径流特征分析[J].自然资源学报,2009,24(7):1286-1296. [14]张莉.延河流域近50年植被与水沙变化关系分析[D].陕西杨凌:中国科学院研究生院(教育部水土保持与生态环境研究中心),2014. [15]余焕全.大凌河流域“62·7”暴雨洪水分析[J].水文,1993(6):53-56. [16]张武,赵东阳.对大凌河流域生态修复治理工作建议[J].水土保持应用技术,2010(6):32-33.3.2 大凌河中上游水沙变化特征

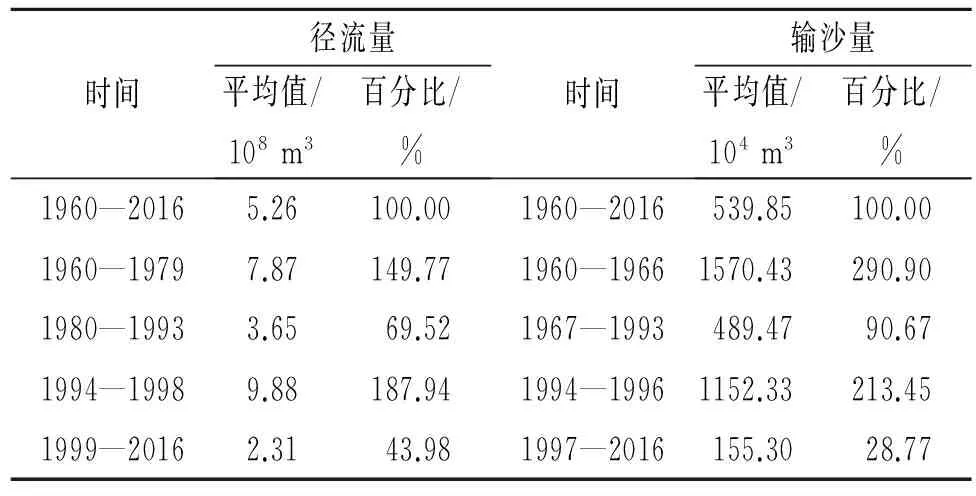

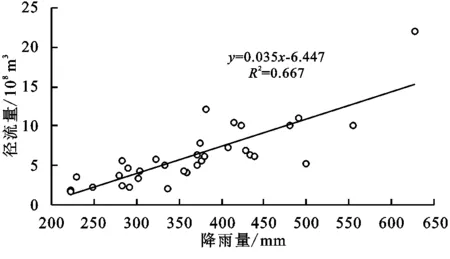

3.3 人类活动对水沙变化的影响

4 结 论