挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的影响:自我效能的中介效应与组织公平的调节效应*

张 勇 刘海全 王明旋 青 平

挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的影响:自我效能的中介效应与组织公平的调节效应*

张 勇 刘海全 王明旋 青 平

(华中农业大学经济管理学院, 武汉 430070)

压力与创造力的关系一直是组织行为学研究的热点话题, 但研究结论并不一致。基于社会认知理论, 我们假设自我效能是连接压力与创造力的中介机制。进一步, 我们认为挑战性压力对自我效能和创造力的影响取决于员工的分配公平感, 而阻断性压力会对员工自我效能和创造力有显著的破坏作用, 程序公平有助于缓冲阻断性压力对自我效能和创造力的破坏效应。采用三阶段的纵向研究设计检验上述假设, 对来自256对上下级匹配数据的研究结果表明:挑战性压力对自我效能和创造力没有显著的直接影响; 分配公平调节挑战性压力通过自我效能对创造力的间接效应:对高分配公平感的员工而言, 挑战性压力通过自我效能对创造力的正向间接效应更强。阻断性压力通过抑制员工自我效能进而对其创造力产生显著的负向影响。程序公平对阻断性压力和自我效能以及创造力之间关系的调节效应不显著。

创造力; 挑战性压力; 阻断性压力; 自我效能; 分配公平; 程序公平

1 问题提出

由于环境不确定性的增加与市场竞争的加剧, 越来越多的企业开始意识到员工创造力是组织适应能力与竞争力的一个重要来源(Baer & Oldham, 2006; Sacramento, Fay, & West, 2013), 如何培育和激发员工创造力并进而提升组织的创新能力和创新绩效也因此逐渐成为众多企业关注的焦点。与此同时, 激烈的市场竞争也将压力传导给员工, 一些企业动辄采用加班、末位淘汰、裁员等方式来调动员工积极性, 导致员工的工作压力与日俱增, 了解这些压力对员工创造力会产生什么样的影响对于指导企业的压力管理和创新管理实践并进而增强其竞争能力和环境响应能力至关重要。

事实上, 压力与创造力的关系一直是组织心理学研究的一个热点, 但截止目前, 对于压力影响创造力的理论归因、作用效果和内在机制却一直未能取得一致的结论(Byron, Khazanchi, & Nazarian, 2010)。Bunce和West (1994)根据唤醒理论认为个体在面对压力时更倾向于改变而不是适应环境, 压力唤醒了个体创新的动机与需求, 对创造力产生激励作用。与之不同, Vecchio (1990)根据资源损耗理论认为压力会造成个体认知资源损耗, 减少创新的认知资源投入, 从而破坏个体创造力。此外, 也有研究者发现压力并不是一味的破坏或提高创造力, 他们根据激活理论证明了过高或过低的压力都不利于激发员工的创造力, 中等强度的压力才会激活创造动机, 即压力与创造力呈倒U型曲线关系(Baer & Oldham, 2006)。针对以往不一致的研究结论, Byron等人(2010)提出需要考察具体类型的压力与创造力的关系, 即以往不一致的研究结论有可能通过将压力区分为不同的类型加以解决。他们还强调, 为了澄清以往混淆的研究结论, 需要新的理论视角以及相应的实证研究来进一步揭示压力与创造力的内在联系。

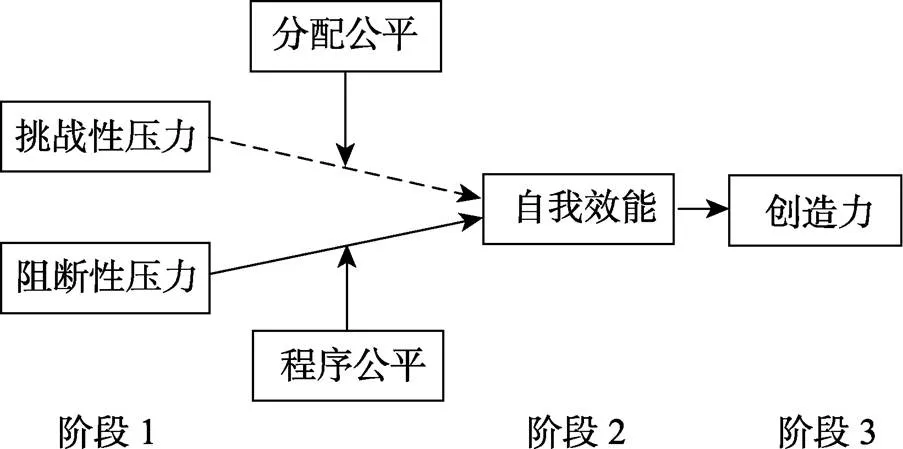

呼应以上呼吁, 本研究基于社会认知理论(social cognitive theory, Bandura, 1982), 整合了压力文献与创造力文献, 从压力分类视角探讨两种不同的压力, 即挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的差异化影响以及自我效能的中介效应和组织公平的调节效应。根据社会认知理论, 自我效能(self-efficacy)是个体为自己设置挑战性目标并在面对困难时持之以恒的关键驱动力, 在个体承担不确定性和风险性任务时发挥着关键作用, 因而是个体创造力的一个重要来源(Bandura, 2001)。基于社会认知理论, 我们首先阐述了为何两种不同的压力对员工自我效能会产生不同的影响, 并进而对其创造力产生差异化的作用效果。

此外, 基于创造力的交互理论视角(Woodman, Saywer, & Griffin, 1993), 我们还认为压力对自我效能和创造力的影响可能依赖于员工的公平知觉。根据该理论, 创造力是个体因素与情境交互作用的结果。挑战性压力来自于工作本身, 如工作负担, 工作要求, 时间压力等(Cavanaugh, Boswell, Roehling, & Boudreau, 2000)。这种压力对员工的消极影响主要源于投入与回报的不确定(Janssen, 2004)。因此可以推测, 员工知觉到的投入与产出的匹配(分配公平)降低了挑战性压力的不确定性, 因而可能更有助于其激发员工的自我效能并进而提升其创造力。阻断性压力主要是由组织政治、官僚习气、角色模糊和工作不安全等所导致(Cavanaugh et al., 2000; LePine, Podsakoff, & LePine, 2005)。这种压力破坏了员工的控制感和自我决定(LePine, LePine, & Jackson, 2004; Zhang, LePine, Buckman, & Wei, 2014), 而源于参与的程序公平感增加了员工的自我决定, 因而可能有助于缓冲阻断性压力对员工自我效能的破坏效应进而降低其对创造力的抑制作用。综合以上分析, 本研究还将分别探讨分配公平和程序公平对上述两条路径的调节作用。

本研究主要有以下几个方面的理论贡献:首先, 我们通过证实挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的差异化影响, 为以往有关两种压力对员工绩效具有差异化作用效果的研究结论提供新证据; 其次, 本研究从社会认知理论出发, 揭示自我效能是连接压力与员工创造力的内在机制, 从而对以往压力与创造力关系的相关文献进行丰富和拓展; 最后, 本研究通过考察分配公平和程序公平对两类压力与员工自我效能和创造力关系的调节作用, 对以往有关压力与创造力关系不一致的研究结论提供新见解。

2 文献回顾和假设

2.1 压力、自我效能与创造力

压力是由物理压力源(如噪音或工作负荷)或心理压力源(如绩效考核、竞争等)造成的一种个体适应性反应(Jex, Beehr, & Roberts, 1992; LePine et al., 2005)。早在Selye (1982)提出压力之初, 就对压力进行了积极压力(enstress)和恶性应激(distress)的二分类, 他强调研究者应当同时考虑压力的积极作用和消极作用。Cavanaugh等人(2000)根据压力来源的不同进一步将压力区分为挑战性压力(Challenge Stress)和阻断性压力(Hindrance Stress)。以往大量研究表明这两种不同类型的压力对员工结果变量有不同的作用效果(LePine et al., 2004; LePine et al., 2005; Zhang et al., 2014)。但截至目前, 这两种不同的压力对员工创造力是否存在差异化的影响还不是很清楚。

社会认知理论强调自我效能是连接外在环境与个体行为的关键因素。自我效能指的是个体对自己能否顺利完成任务的信心或信念(Bandura, 1982)。Bandura (2001)认为除非人们相信他们能够通过自己的行动获得期望的结果并避免消极的后果, 否则在面对困难时他们没有任何动力去做或持之以恒。Ford (1996)指出为了在工作中更具创造性, 员工必须相信自己具有完成任务的能力。社会认知理认为提升的自我效能感是个体设置目标, 持续努力和应对挑战的重要动力。高自我效能的个体更有可能设置改变现状的挑战性目标和产生新颖而有用的创意, 并在目标达成过程中努力拼搏, 面对困难和失败时锲而不舍。因此, 具有高自我效能的个体拥有改变现状和产生创造性想法的信心和能力。大量研究也证实了自我效能对创造力有正向预测作用(Liao, Liu, & Loi, 2010;Tierney & Farmer, 2002)。

根据社会认知理论, 社会说服(social persuasion)和生理状态(physiological state)是影响个体自我效能的两个外部因素。社会说服是指来自他人(如上司或领导)的表扬或激励(如鼓励、信任、赞许、奖励等)确认了个体具有完成任务的能力, 因而有助于激发个体的自我效能感。生理状态包括厌恶的肉体或情绪唤醒, 例如焦虑、恐惧、疲劳等, 是破坏个体自我效能感的消极因素。以往研究表明压力既可以导致焦虑、恐惧、耗竭、沮丧和倦怠等消极的生理状态(Podsakoff, LePine, & LePine, 2007; Rodell & Judge, 2009; Schaubroeck, Cotton, & Jennings, 1989),进而抑制个体的自我效能, 也可能被知觉为组织和领导对员工工作能力的确认、信任、欣赏和期望(LePine et al., 2004; Prem, Ohly, Kubicek, & Korunka, 2017), 因而会激发个体的胜任感, 从而提升其自我效能感。据此我们认为挑战性压力和阻断性压力究竟是促进还是抑制了个体创造力可能取决于其究竟是激发还是破坏了个体的自我效能感。

2.2 挑战性压力与自我效能

挑战性压力是指那些被员工视为奖励性工作体验的工作要求, 例如工作负荷、时间压力、工作职责、工作复杂性等(Cavanaugh et al., 2000), 这些工作要求为个人成长提供了机会, 但同时也会导致员工耗竭、焦虑、沮丧和愤怒(LePine et al., 2004; Rodell & Judge, 2009)。组织管理者将更多的任务交给员工, 表明组织和领导者对员工的信任、期待和授权, 因而会被员工知觉为一种“社会说服”, 根据社会认知理论, 这种社会说服效应有助于激发员工的自我效能(Prem et al., 2017)。LePine等人(2004)认为挑战性压力会增加个体的学习动机, 他们的研究结果也证实了挑战性压力能促进学习者学习成绩的提高。但另一方面, 挑战性压力源也会带来疲劳、耗竭、沮丧和紧张等心理压力(LePine et al., 2005; Podsakoff et al., 2007), 根据社会认知理论, 这种厌恶的肉体和情绪唤醒是自我效能的致命杀手。过往研究也证实了挑战性压力对工作动机具有破坏作用(Amabile et al., 2002; Janssen, 2004)。挑战性压力的这种双刃剑效应表明其对自我效能的影响可能有特定的边界条件。

2.3 分配公平的调节作用

分配公平反映了投入与产出比的公平性(Adams, 1965)。以往研究发现分配公平有助于缓解挑战性任务导致的情绪衰竭(Janssen, 2004)。因此, 挑战性压力对自我效能的作用效果可能取决于分配公平与否。首先, Adams (1965)的公平理论指出个体通过与参照对象的产出与投入比进行比较, 来判断分配结果是否公平。在比较的过程中, 分配公平与否关系到个体对于自身承担的工作任务的认知和态度, 从而影响其究竟是将挑战性压力知觉为压力还是动力(March & Simon, 1958)。Janssen (2004)在研究个体创新工作行为时发现, 在社会交换过程中付出的努力能够得到公平回报时, 工作要求会激励更多的创新行为, 也就是说员工在与同事的比较过程中,高分配公平感使得他们相信“劳有所得”, 高付出有高回报, 有助于提升员工赢得公平奖励的确定感, 从而激发其自我决定感和胜任感, 更有助于挑战性压力向自我效能的转化。反之, 在低分配公平感下, 个体克服压力损耗的认知资源无法得到弥补, 在“劳无所得”的情形下个体完成任务的动力和自信心会大打折扣(Shah, Higgins, & Friedman, 1998), 其自我效能也因而会受到破坏。

其次, 根据压力交易理论(Lazarus & Folkman, 1984), 压力对个体心理与行为的影响取决于个体对压力的评价和判断。员工承担过多的工作任务和工作职责时, 会更多地关注个人投入是否得到合理的补偿。如果员工有较高的分配公平感, 则挑战性压力会被评价为成长、学习和目标达成的机会, 从而会带来愉悦的情绪体验, 员工因繁重的工作负担带来的认知资源损耗(如焦虑、疲劳、恐惧等)也会更低, 因而有助于提升员工的自我效能感。反之, 低分配公平感则可能导致员工将过重的工作负担、紧迫的任务视为组织对自己的惩罚而不是奖励, 从而导致员工消极的心理和情绪体验, 不利于自我效能的发展。此外, 组织情境中, 高分配公平知觉使得员工认为更多的工作要求是组织对自己的期望与鼓励, 是组织尊重并认可自己以往在组织中的表现, 具有社会说服效应。根据社会认知理论, 这种社会说服有助于提升员工的自我效能。反之, 低分配公平感下繁重的工作负担容易被员工被知觉为组织对自己的剥削和压榨, 导致员工疲惫、愤怒和焦虑, 最终抑制其自我效能的发展。综合上述推理, 我们提出:

假设1:分配公平调节挑战性压力与自我效能的关系, 对高分配公平感的员工而言, 挑战性压力对自我效能的正向效应更强。

假设2:分配公平调节挑战性压力通过自我效能对创造力的间接效应:对高分配公平感的员工而言, 挑战性压力通过自我效能对其创造力的正向间接效应更强。

2.4 阻断性压力与自我效能

阻断性压力是指那些被员工视为个人成长障碍, 或者干扰和限制了个人达成目标的能力的工作要求(Cavanaugh et al., 2000)。例如组织政治、官僚习气、繁文缛节、角色冲突、缺乏工作保障、职业生涯停滞等。这些消极的压力事件具有不可控性和模糊性, 因而对自我效能具有潜在的破坏性。首先, 以往研究发现阻断性压力会导致员工厌恶的肉体和情绪唤醒, 带来认知资源的损耗和情绪耗竭(Aryee, Zhou, Sun, & Lo, 2009; LePine et al., 2004; Probst, Stewart, Gruys, & Tierney, 2007), 从而破坏个体的自我效能。Rodell和Judge (2009)的研究也证实了员工面对阻断性压力时会产生自卑和退缩等低自我效能的表现。其次, Dickerson和Kemeny (2004)指出不可控性导致个体对自身能力的不信任。阻断性压力常常由较低的工作保障等所导致, 员工无法通过自我努力来消除这种潜在的工作威胁, 因而对自我效能有很强的破坏作用。LePine等人(2004)基于696名大学生的研究证实了阻断性压力负向影响学习动机, 原因在于学生不再相信通过努力和学习能够改善结果。最后, 阻断性压力往往源于各种“分外”工作(Lazarus & Folkman, 1984; Podsakoff et al., 2007), 员工深陷各种繁文缛节无法自拔, 由此产生的无助感会影响个体的自信心, 进而抑制其自我效能的发展。据此我们提出:

假设3:阻断性压力负向影响自我效能。

假设4:阻断性压力通过自我效能对创造力产生负向影响。

2.5 程序公平的调节作用

程序公平指的是员工对自己能够参与决策和规则制定的程度的知觉(Folger & Konovsky, 1989)。Thibaut和Walker (1975)在研究司法解决双方冲突时提出了程序公平的概念, 他们认为只要人们有过程控制(即参与诉讼过程)的权利, 不管最终结果是否对自己有利, 其公正感都会显著增加。程序公平与生俱来的解决冲突、平息矛盾的功能, 对由组织政治、繁文缛节、角色冲突等导致的阻断性压力的负面影响有显著的缓冲作用(Colquitt, Noe, & Jackson, 2002)。因此, 程序公平可能有助于缓解阻断性压力对员工自我效能的破坏作用。

首先, 程序公平有利于个体表达意见, 增加其对过程的控制(Colquitt et al., 2002, 龙立荣, 刘亚, 2004)。阻断性压力降低了个体的自我决定, 从而破坏自我效能, 但程序公平增加了员工的参与感, 提高了过程的透明度, 有助于缓和阻断性压力导致的负面生理状态, 抑制其对自我效能的破坏作用。其次, 繁文缛节、组织政治等压力源往往由组织的决策程序导致, 程序公平增加了员工对管理者的拥护、信任和正向评价(Tyle & Lind, 1992), 当组织具有程序公平的氛围时, 决策制定的标准得到维护, 员工信任和认同管理者的决策, 即使最终结果不利于自己, 员工也能拥护和遵从管理者的决策, 从而缓冲阻断性压力对自我效能带来的负面效应。最后, Xie, Schaubroeck和Lam (2008)的研究发现, 个体−环境匹配对工作压力和健康的关系起调节作用, 不匹配会加重由压力产生的心理健康问题, 而程序公平则是对不匹配的很好补偿, 能够缓和由消极压力导致的焦虑和疲劳(Colquitt & Jackson, 2006), 有利于缓冲阻断性压力对自我效能的负面效应。反之, 当员工的程序公平感较低时, 员工对组织产生不信任感和无助感, 进而加剧阻断性压力对员工认知资源的损耗, 因而会对其自我效能有更强的破坏效应。因此, 我们提出:

假设5:程序公平调节阻断性压力对自我效能的影响:对高程序公平感的员工而言, 阻断性压力对自我效能的负向效应更弱。

假设6:程序公平调节阻断性压力通过自我效能对创造力的间接效应:对高程序公平感的员工而言, 阻断性压力通过自我效能对其创造力的负向间接效应更弱。

图1给出了本研究的理论框架。

图1 研究框架

3 研究方法

3.1 研究对象

本研究采用三阶段的调查获取研究数据, 对来自国内一家大型装饰设计企业的两家分公司的设计人员发放了问卷。我们采用现场发放、现场收回的方式完成问卷。为避免共同方法偏差和社会称许性可能对研究结果造成的影响, 我们从员工和直接上司两个来源获取数据。第一阶段, 我们向员工发放问卷, 内容包括挑战性压力, 阻断性压力、程序公平、分配公平、工作复杂性以及人口学变量。第二阶段(6个月后), 我们向这些员工第二次发放问卷, 用于测量员工的自我效能。第三阶段(6个月后), 我们向这些员工的直接上级发放问卷, 由这些上司对其下属的创造力进行打分。问卷发放前对员工进行编号并将其标注在员工问卷上。在直接上级问卷上标明所要评价的下属的编号。问卷回收后, 按照编号将员工问卷和上司问卷进行匹配。我们对311名员工和他们的上司发放了问卷。第一阶段收回有效问卷299份, 有效回收率为96.14%。第二阶段, 由于工作安排, 出差, 个人事务、离职等原因, 导致第一阶段返回有效问卷的部分员工无法取得联系, 我们与第一阶段299名员工中的274人取得了联系并向他们发放了问卷, 收回有效问卷268份。有效回收率91.63%。第三阶段, 我们邀请这268名员工的62名上司对他们的创造力进行评价。有两位上司因出差或工作原因未能参与评价。最后收到来自60名上司的有效问卷259份, 剔除3份填答不完整的问卷, 最终获得有效匹配问卷256套。256个有效员工被试中, 女性63名, 占24.6%, 全部接受过大专以上教育。平均年龄35.89岁。平均任期7.47年。60名上司中女性11名, 占18.33%, 平均年龄40.87岁, 平均任期13.35年, 全部接受过大专以上教育, 平均每位上司评价4.27名下属。

3.2 测量工具

本研究使用的问卷均来自于国外权威期刊已发表的文献, 我们采用了标准的双向翻译程序以确保中英文版本内容和意义的一致性。首先由本研究小组成员将这些量表翻译成中文, 再邀请在国外有多年留学经历的本领域专家将其回译成英文, 对比翻译前后的英文差异, 对量表进行修改和完善。

3.2.1 挑战性压力和阻断性压力

采用Cavanaugh等人(2000)的量表。共11个题目, 用于测量在多大程度上员工感受到了这些压力源导致的压力。其中挑战性压力6个题目, 如:“您所承担的项目或任务的数量”。阻断性压力5个题目, 如:“政治而不是绩效因素对组织决策的影响”。问卷采用1~5级Likert量表, 1代表没有, 5代表很大。本研究中挑战性压力的内部一致性系数为0.88, 阻断性压力的内部一致性系数为0.74。

3.2.2 分配公平和程序公平

采用Niehoff和Moorman (1993)开发的问卷。共11个题目, 其中分配公平5个题目, 如:“我认为我的工作负担是相当公平的”。程序公平6个题目, 如:“在做决策之前, 领导确信听到了每个员工的呼声”。问卷采用1~5级Likert量表, 1表示完全不同意, 5表示完全同意。本研究中分配公平的内部一致性系数为0.86, 分程序公平的内部一致性系数为0.91。

3.2.3 自我效能

采用Tierney和Farmer (2002)的问卷。共3个题目, 如:“我对我的工作能力充满自信”。问卷采用1~7级Likert量表, 1表示完全不同意, 7表示完全同意。本研究中该测量的内部一致性系数为0.79。

3.2.4 创造力

采用Baer和Oldham (2006)的量表, 包含4个条目, 如:“工作中常常提出一些创造性的问题解决办法”。问卷采用Likert-7点设计。1表示非常不同意, 7表示非常同意。本研究中该测量的内部一致性系数为0.92。

3.2.5 控制变量

为了避免无关变量的影响混淆本研究中变量间的因果关系, 我们首先控制了人口学变量:性别、学历、任期。其次, 由于本研究样本取自两家分公司, 我们还控制了公司类别。第三, 以往的研究发现工作复杂性对创造力有显著影响(Tierney & Farmer, 2002; Baer & Oldham, 2006), 因此我们还将工作复杂性作为控制变量予以控制。工作复杂性的测量采用Oldham,Cummings, Mischel, Schmidtke和Zhou (1995)编制的量表, 采用7点计分。在本研究中, 量表的内部一致性系数为0.70。最后, 以往研究证实了个体的冒险意愿对创造力有显著影响(Dewett, 2007), 因此本研究还控制了冒险意愿。冒险意愿的测量采用Andrews和Smith (1996)的量表, 采用7点计分。在本研究中, 量表的内部一致性系数为0.73。

4 研究结果

4.1 验证性因子分析

为了考察挑战性压力、阻断性压力、程序公平、分配公平、自我效能、创造力等6个主要潜变量的区分效度, 我们对测量数据进行验证性因子分析, 比较各种嵌套模型的拟合度。结果显示六因子模型对于数据的拟合最佳(χ2(362) = 706.07, NNFI = 0.94, CFI = 0.95, RMSEA = 0.06), 且所有因子负载均达到显著水平。卡方检验结果表明六因子模型对数据的拟合显著好于其他几个替代模型:五因子模型a (组合挑战性压力和阻断性压力为一个因子, χ2(367) = 921.62, NNFI = 0.91, CFI = 0.92, RMSEA = 0.08); 五因子模型b (组合分配公平和程序公平为一个因子, χ2(367) = 1159.68, NNFI = 0.87, CFI = 0.88, RMSEA = 0.11); 五因子模型c (组合挑战性压力和分配公平为一个因子, χ2(367) = 2164.82, NNFI = 0.78, CFI = 0.80, RMSEA = 0.14); 五因子模型d (组合阻断性压力和程序公平为一个因子, χ2(367) = 1069.98, NNFI = 0.90, CFI = 0.91, RMSEA = 0.09); 单因子模型(所有条目测量了同一构念, χ2(377) = 3107.7, NNFI = 0.56, CFI = 0.59, RMSEA = 0.20)。以上结果表明变量测量具有较高的区分效度。

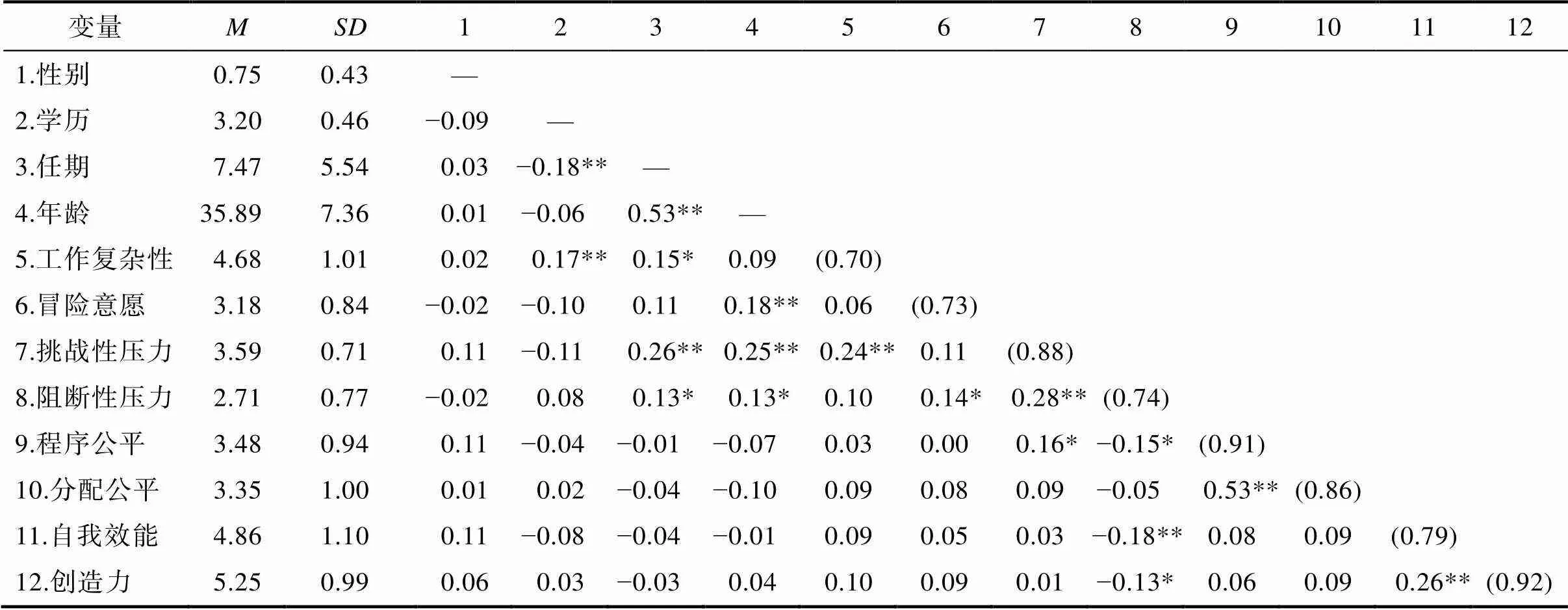

4.2 描述统计

表1给出了主要变量的均值、标准差和相关系数。分析结果显示挑战性压力与自我效能和创造力没有显著的相关关系(= 0.03,;= 0.01,)。阻断性压力与自我效能和创造力有显著的负相关关系(= −0.18, p < 0.01;= −0.13,< 0.05)。自我效能和创造力有显著的正相关关系(= 0.26,< 0.01)。

4.3 假设检验

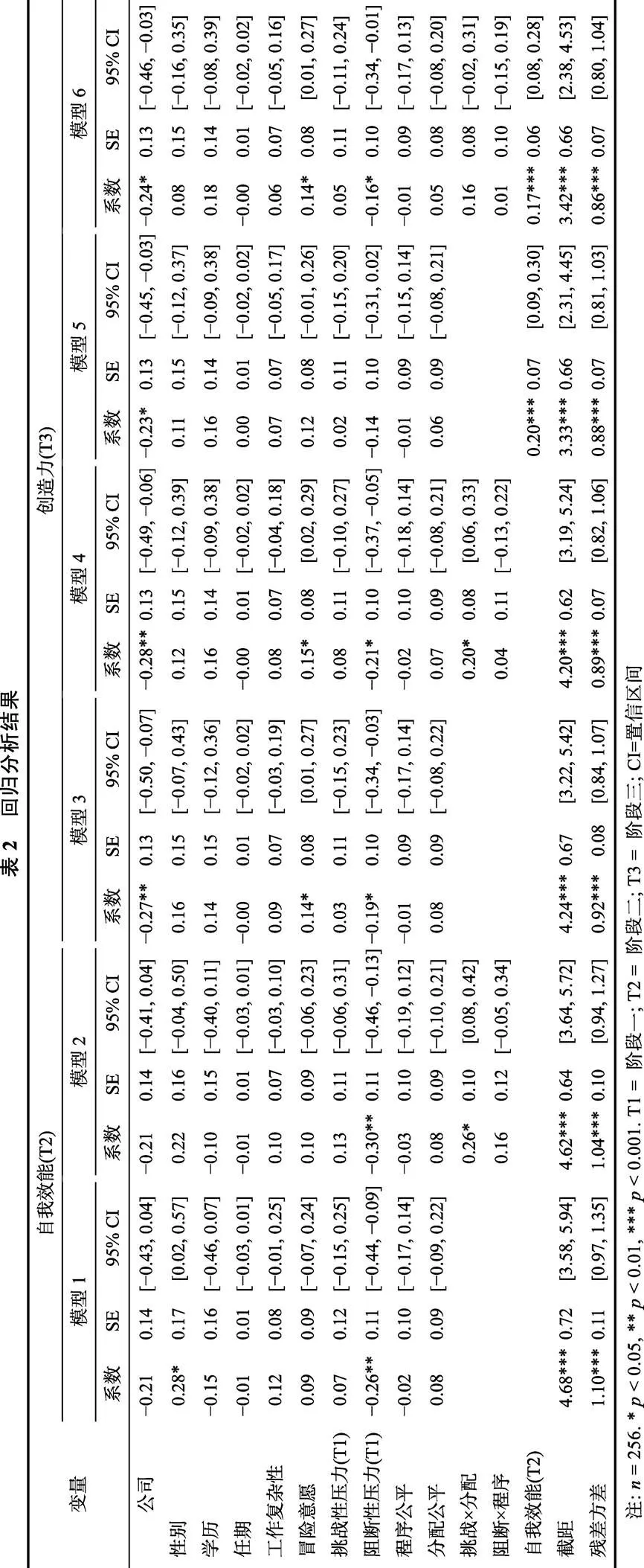

采用Mplus 6.0检验假设。由于每个上司评价多个下属的创造力, 个体层次的最小二乘回归可能导致有偏的结果, 为此我们采用方差分析和多层线性模型两种方法检验潜在的嵌套效应是否显著。方差分析结果表明创造力得分的组间方差并不显著,= 1.16,。以创造力为因变量的虚模型分析显示组间方差同样不显著, χ2(59) = 70.69,; ICC1 = 0.06。因此, 后续的统计分析全部在单一层次进行。对挑战性压力、阻断性压力、分配公平、程序公平采用中心化处理。表2给出了假设1到6的检验结果。模型1和模型2检验挑战性压力和阻断性压力对自我效能的影响以及组织公平的调节作用, 模型3到6检验挑战性压力和阻断性压力对创造力的影响、组织公平的调节作用以及自我效能的中介效应。

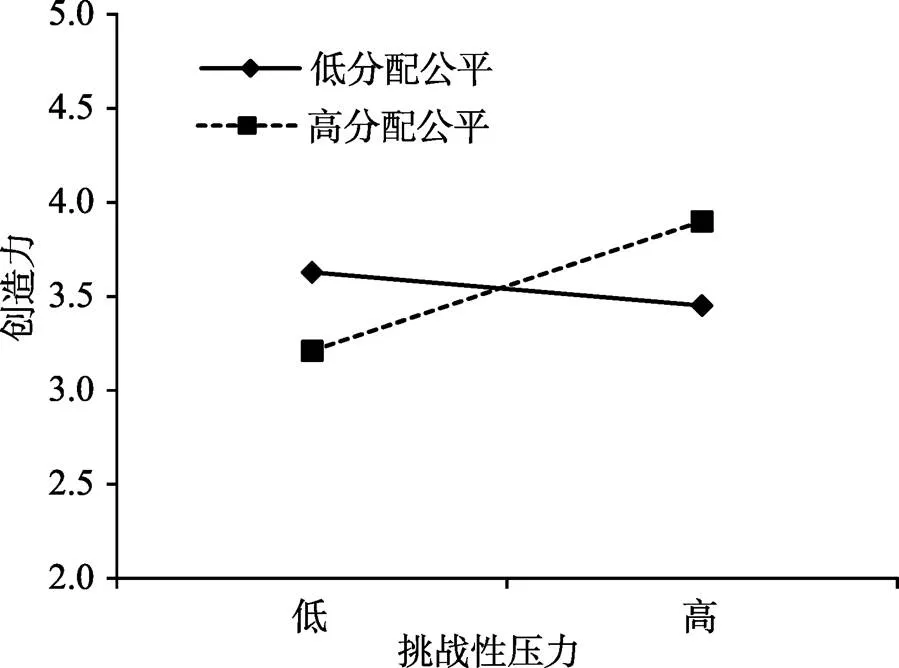

模型1显示挑战性压力对自我效能的影响不显著(= 0.07,)。模型2显示挑战性压力与分配公平的交互作用对自我效能有显著的正向影响(= 0.26,< 0.05)。简单系数分析表明在对高分配公平感的员工而言, 挑战性压力对自我效能有显著的正向作用(= 0.39,= 2.25,< 0.05), 对低分配公平感的员工, 挑战性压力对自我效能的影响不显著(= −0.12,= −0.96,), 这一交互相应解释了自我效能总方差的5%, 具体的调节效应见图2。假设1得到支持。此外, 模型1还显示阻断性压力对自我效能有显著的负向影响(= −0.26,< 0.01), 假设3得到支持。在模型2中, 阻断性压力和程序公平的交互作用对自我效能的影响不显著(= 0.16,), 假设5没有得到支持。

模型3显示挑战性压力对创造力的主效应不显著(= 0.03,), 阻断性压力对创造力的主效应显著且回归系数为负(= −0.19,< 0.05)。模型5显示, 当自我效能进入模型3以后, 自我效能对创造力有显著的正向影响(= 0.20,< 0.001), 阻断性压力对创造力的主效应不再显著(= −0.14,), 这表明自我效能中介了阻断性压力对创造力的影响。假设4得到支持。参考温忠麟、范息涛、叶宝娟和陈宇帅(2016)推荐的方法计算中介效应量, 同时报告多个统计量(c = 0.20; a = 0.26; b = 0.17; c¢= 0.16), 中介效应量为间接效应与总效应的比例, 即PM = ab/c = 0.22, 中介效应占主效应的22%。

模型4显示挑战性压力与分配公平的交互作用对创造力有显著的正向影响(= 0.20,< 0.05)。简单系数分析表明在对高分配公平感的员工而言, 挑战性压力对创造力有显著的正向作用(= 0.26,= 1.99,< 0.05), 对低分配公平感的员工, 挑战性压力对创造力的影响不显著(= −0.13,= −1.10,)。

表1 描述统计与相关系数(n = 256)

注:对角线上括号内为内部一致性系数。性别(0女性, 1男性); 学历(①初中及以下、②高中(职高)、③专科及大学、④研究生及以上)

*< 0.05, **< 0.01。

模型6显示当自我效能进入回归模型后, 自我效能对创造力的影响显著(= 0.17,< 0.001), 挑战性压力与分配公平的交互作用对创造力的作用不再显著(= 0.16,), 表明自我效能中介了挑战性压力和分配公平的交互作用对创造力的影响, 假设2得到初步支持。由于模型4显示阻断性压力与程序公平的交互作用对创造力的作用不显著(= 0.04,), 且模型2中阻断性压力和程序公平的交互作用对自我效能的影响也不显著, 因此假设6没有得到支持。

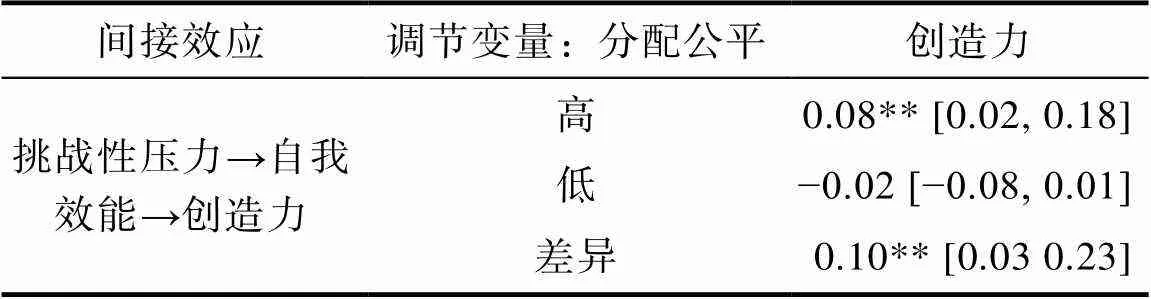

为了进一步检验假设2, 我们采用Edwards和Lambert (2007)的有调节的中介效应检验方法估计高分配公平和低分配公平感下间接效应及其差异的显著性。我们使用两个多元回归模型来检验调节的中介效应。第一个模型检验挑战性压力是否影响自我效能。第二个模型包括挑战性压力, 自我效能, 分配公平感, 挑战性压力与分配公平的交互项以及自我效能与分配公平的交互项, 创造力为因变量。整合这两个模型, 采用简单效应分析计算高和低分配公平感下自我效能的中介效应。以Mplus 6.0为分析工具, 采用Bootstraping方法, 重复抽样1000次, 构建偏差校正的置信区间检验间接效应及其差异的显著性。分析结果见表3。如表3所示, 分析结果支持了调节的间接效应:对高分配公平感的员工而言挑战性压力通过自我效能对创造力有显著的正向间接效应, 但对低分配公平感的员工而言, 挑战性压力通过自我效能对创造力的负向间接效应不显著, 总体而言, 两种情况下挑战性压力通过自我效能对创造力的间接效应有显著的差异, 调节的间接效应见图3。假设2得到进一步的支持。

为进一步检验假设4, 我们采用Mplus 6.0做间接效应检验。结果显示阻断性压力通过自我效能对创造力的间接效应显著(= −0.05,< 0.01), 95%置信区间为[−0.11, −0.01]。假设4得到进一步验证。

表3 调节的路径分析结果

注*< 0.05. **< 0.01. 95%置信区间

图3 调节的间接效应

5 讨论

本研究基于256对上级−下属匹配数据, 采用三阶段的纵向研究设计考察了挑战性压力和阻断性压力对员工创造力的影响及其作用机制。研究结果表明:(1)挑战性压力对员工创造力影响取决于员工的分配公平感:对高分配公平感的员工而言, 挑战性压力通过自我效能对创造力有显著的正向间接效应; 对低分配公平感的员工而言, 挑战性压力通过自我效能对创造力的间接效应不显著; (2)阻断性压力通过负向影响自我效能间接负向影响员工创造力。以上研究结果对压力和创造力之间关系研究的相关文献进行了丰富和拓展, 对企业人力资源管理和创新管理也具有重要的实践启示。

5.1 理论意义

本研究发现对于揭示不同类型的压力影响员工创造力的作用效果、边界条件与内在机制具有重要的理论意义。首先, 针对以往压力与创造力关系不一致的研究结果, 我们检验了两种不同类型的压力, 即挑战性压力和阻断性压力对创造力的影响。研究结果显示挑战性压力对创造力的影响具有边界条件, 其本身既不足以激发员工创造力, 也不至于破坏其创造力, 分配公平与否决定了其潜在的积极效应是否能够得以发挥。此外, 本研究还显示阻碍性压力对创造力有显著的负面效应。这些研究结果表明为了确定压力究竟是鼓励还是打击了员工创造力, 研究者们需要考虑具体的压力类型, 忽略压力类型差异可能是造成过往不一致研究结论的一个重要原因。

其次, 本文从社会认知理论出发, 证实了自我效能是连接挑战性压力和阻断性压力与创造力关系的内在中介机制, 澄清了压力影响员工创造力的内在机理。过往研究多集中于调节变量的探讨, 很少有研究揭示压力影响创造力的中介机制(Byron, Peterson, Zhang, & LePine, 2016; Liu & Li, 2018; Prem et al., 2017; Sacramento et al., 2013)。拓展了以往研究, 本研究将社会认知理论作为解释压力−创造力关系的理论基础, 证实了自我效能中介了压力对创造力的影响, 为压力影响创造力的内在机理给出了一个崭新的理论解释。不仅如此, 以往有关压力研究的文献表明, 挑战性压力和阻断性压力对员工的态度、行为与绩效具有差异化的影响(LePine et al., 2004, 2005; Podsakoff et al., 2007; Rodell & Judge, 2009;Zhang et al., 2014)。本研究发现挑战性压力和阻断性压力对员工自我效能和创造力的作用效果也不相同, 从而为以往压力领域的相关研究结论提供了新证据。

第三, 本研究还清晰地显示, 为了最终确定压力与创造力的关系, 研究者们还需要考虑组织公平这一因素。以往研究基于资源损耗理论认为由于压力产生的认知资源损耗需要物质奖励和精神激励的弥补, 但缺乏严谨的实证研究(Baer & Oldham, 2006; Byron et al., 2016)。本研究证明了组织公平在个体压力认知过程中的确扮演了至关重要的角色, 呼应了Zhang等(2014)的研究结论, 即组织公平揭示了压力源对员工绩效作用不一致的原因。过往研究针对压力与创造力的关系莫衷一是(Fay & Sonnentag, 2002; Sacramento et al., 2013), 本研究通过将压力区分为挑战性压力和阻断性压力两种类型, 证实了分配公平对挑战性压力与创造力关系的调节作用, 丰富了我们对压力与创造力之间关系的认识。

第四, 本研究发现阻断性压力对自我效能有直接的破坏作用, 但挑战性压力对自我效能并没有显著的负面效应, 这对社会认知理论进行了有价值的修正和完善。根据社会认知理论(Bandura, 1982), 压力会导致厌恶的肉体和情绪唤醒, 从而对自我效能具有消极的破坏效应。但本研究结果表明, 并非所有压力都会给员工带来消极的影响, 在某些情况下(例如高分配公平感)甚至还有助于激发员工的自我效能。这表明压力究竟是促进还是破坏个体的自我效能还取决于压力的类型, 从而对社会认知理论进行了丰富和拓展。

最后, 本研究的假设5和假设6没有得到支持, 即程序公平并没有弱化阻碍性压力对自我效能和创造力的负面效应。究其原因, 我们推测中国的传统文化在其中可能发挥了重要作用。以往的跨文化研究表明, 与西方人相比, 中国人有更高的不确定性避免倾向(Hofstede, 1980), 那么可以推测由组织政治、工作不安全等因素导致的阻碍性压力对中国人可能带来更多的焦虑、担心和恐惧, 因而对其自我效能和创造力的破坏效应就更加显著, 导致员工即便有高的程序公平感也无法免疫于其负面作用。另一个可能的原因是, 以往研究还发现, 与西方人相比, 中国人有更高的权力距离导向, 民主意识和参与意识相对更弱, 不太重视个人诉求的表达, 因而对程序公平并不敏感(Pillai, Williams, & Tan, 2001)。因此, 相比之下, 程序公平对中国人的影响可能要远低于西方国家。基于以上分析, 未来的研究可以考虑增加西方的研究样本, 通过比较研究来进一步考察程序公平的调节作用。

5.2 实践启示

本研究结果为企业如何通过管理工作压力提升员工创新绩效提供了几点重要启示。首先, 本研究发现阻断性压力对创造力有显著的破坏作用, 这提示我们对于那些致力于将创新打造为核心竞争力的企业, 要把提高组织运作的公开度和透明度摆在首位, 摒弃官僚和僵化的组织制度, 同时还要尽量确保员工的工作稳定性, 使其对自己在组织中的未来有稳定的预期。其次, 本研究证实了分配公平对挑战性压力−创造力关系具有显著的正向调节效应。这启示管理者为了更好地激发员工创造力, 在将繁重的工作负担交给员工的同时, 还要确保公平的分配制度。最后, 本研究证实了自我效能是连接压力和创造力的中介机制。这提示管理者需要识别和提供有助于提升员工自我效能的管理措施和情境条件。在创新管理过程中应当善于给员工压担子, 同时还要尽量减少各种繁文缛节和潜规则, 这样有助于激发员工的自我效能, 并最终获得有创造力的员工。

5.3 研究局限及未来研究方向

尽管本研究取得了一些有价值的研究结果, 但仍存在一些不足之处需要后续的研究继续改进, 一些潜在的边界条件也需要继续深入挖掘和检验。首先, 本研究中的创造力评价采用的是上级评价下属的方法。这种常用的做法尽管有助于消除潜在的社会称许性和共同方法偏差, 但依然带有主观的成分。近年来, 一些研究开始尝试采用客观的创造力评价方法, 如发明专利、真实的创新产品数量等来衡量员工创造力(Liao et al., 2010)。因此, 未来在研究压力与创造力的关系时可以考虑采用这些客观的创造力评价方法以进一步提升研究的严谨性和可信度。其次, 以往研究发现人格特质和领导风格会调节两种压力对员工心理和行为的影响(LePine et al., 2004; Zhang et al., 2014), 未来研究可以考虑引入合适的人格变量和领导变量来进一步考察两种压力与员工创造力的关系, 为压力与创造力之间关系不一致的研究结论提供更加全面完整的理论解释。

6 结论

挑战性压力对自我效能和创造力没有显著的主效应, 阻断性压力对自我效能和创造力有显著的负向影响。自我效能中介了挑战性压力与分配公平的交互作用对创造力的影响:对高分配公平感的员工而言, 挑战性压力通过自我效能对创造力的正向间接效应更强。自我效能中介了阻断性压力对创造力的影响。

Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange., 267–299.

Amabile, T. M., Mueller, J. S., Simpson, W. B., Hadley, C. N., Kramer, S. J., & Fleming, L. (2002). Time pressure and creativity in organizations: A longitudinal field study. Harvard Business School Working Paper Series, No. 02-073.

Andrews, J., & Smith, D. C. (1996). In search of the marketing imagination: Factors affecting the creativity of marketing programs for mature products., 174–187.

Aryee, S., Zhou, Q., Sun, L. Y., & Lo, S. (2009). Perceptions of politics, intrinsic motivation and creative performance: Evidence from the service sector., 1–6.

Baer, M., & Oldham, G. R. (2006).The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity: Moderating effects of openness to experience and support for creativity., 963–970.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency., 122–147.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. In S. T. Fiske, D. L. Schacter, & C. Zahn-Waxler (Eds.),(pp. 1–26). Palo Alto, CA: Annual Reviews.

Bunce, D., & West, M. (1994). Changing work environments: Innovative coping responses to occupational stress., 319–331.

Byron, K. Khazanchi, S., & Nazarian, D. (2010). The relationshipbetween stressors and creativity: A meta-analysis examiningcompeting theoretical models., 201–212.

Byron, K., Peterson, S. J., Zhang, Z., & LePine, J. A. (2016). Realizing challenges and guarding against threats: Interactive effects of regulatory focus and stress on performance., 1–27.

Cavanaugh, M. A., Boswell, W. R., Roehling, M. V., & Boudreau, J. W. (2000). An empirical examination of self-reported work stress among U.S. managers., 65–74.

Colquitt, J. A., & Jackson, C. L. (2006). Justice in teams: The context sensitivity of justice rules across individual and team contexts., 868–899.

Colquitt, J. A., Noe, R. A., & Jackson, C. L. (2002). Justice in teams: Antecedents and consequences of procedural justice climate., 83–109.

Dewett, T. (2007). Linking intrinsic motivation, risk taking, and employee creativity in an R&D environment., 197–208.

Dickerson, S. S., & Kemeny, M. E. (2004). Acute stressors and cortisol responses: A theoretical integration and synthesis of laboratory research., 355–391.

Edwards, J. R., & Lambert, L. S. (2007). Methods for integrating moderation and mediation: A general analytical framework using moderated path analysis., 1–22.

Fay, D., & Sonnentag, S. (2002). Rethinking the effects of stressors: A longitudinal study on personal initiative., 221–234.

Folger, R., & Konovsky, M. A. (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactions to pay raise decisions., 115–130.

Ford, C. M. (1996). A theory of individual creative action in multiple social domains., 1112–1142.

Hofstede, G. (1980).. London: Sage.

Janssen, O. (2004). How fairness perceptions make innovative behavior more or less stressful., 201–215.

Jex, S. M., Beehr, T. A., & Roberts, C. K. (1992). The meaning of occupational stress items to survey respondents., 623–628.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984).. New York: Springer.

LePine, J. A., LePine, M. A., & Jackson, C. L. (2004). Challenge and hindrance stress: Relationships with exhaustion, motivation to learn, and learning performance., 883–891.

LePine, J. A., Podsakoff, N. P., & LePine, M. A. (2005). A meta-analytic test of the challenge stressor–hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance., 764–775.

Liao, H., Liu, D., & Loi, R. (2010). Looking at both sides of the social exchange coin: A social cognitive perspective on the joint effects of relationship quality and differentiation on creativity., 1090–1109.

Liu, C., & Li, H. (2018). Stressors and stressor appraisals: The moderating effect of task efficacy., 141–154.

Long, L. R., & Liu, Y. (2004). Review and comment on organizational injustice., 584–593.

[龙立荣, 刘亚. (2004). 组织不公正及其效果研究述评., 584–593.]

March, J. G., & Simon, H. A. (1958).. New York: Wiley.

Niehoff, B. P., & Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior., 527–556.

Oldham, G. R., Cummings, A., Mischel, L. J., Schmidtke, J. M., & Zhou, J. (1995). Listen while you work? Quasi-experimental relations between personal-stereo headset use and employee work responses., 547–564.

Pillai, R., Williams, E. S., & Tan, J. J. (2001). Are the scales tipped in favor of procedural or distributive justice? An investigation of the U.S., India, Germany, and Hong Kong (China)., 312–332.

Podsakoff, N. P., LePine, J. A., & LePine, M. A. (2007). Differential challenge stressor–hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior: A meta-analysis., 438–454.

Prem, R., Ohly, S., Kubicek, B., & Korunka, C. (2017). Thriving on challenge stressors? Exploring time pressure and learning demands as antecedents of thriving at work., 108–123.

Probst, T. M., Stewart, S. M., Gruys, M. L., & Tierney, B. W. (2007). Productivity, counterproductivity and creativity: The ups and downs of job insecurity., 479–497.

Rodell, J. B., & Judge, T. A. (2009). Can “good” stressors spark “bad” behaviors? The mediating role of emotions in links of challenge and hindrance stressors with citizenship and counterproductive behaviors., 1438–1451.

Sacramento, C. A., Fay, D., & West, M. A. (2013). Workplace duties or opportunities? Challenge stressors, regulatory focus, and creativity., 141–157.

Schaubroeck, J., Cotton, J. L., & Jennings, K. R. (1989). Antecedents and consequences of role stress: A covariance structure analysis., 35–58.

Selye, H. (1982). History and present status of the stress concept. In L. Goldberger & S. Breznitz (Eds.),(pp. 7–17). New York: Free Press.

Shah, J., Higgins, E. T., & Friedman, R. S. (1998). Performance incentives and means: How regulatory focus influences goal attainment., 285–293.

Tierney, P., & Farmer, S. M. (2002). Creative self-efficacy: Its potential antecedents and relationship to creative performance., 1137–1148.

Thibaut, J., & Walker, L. (1975).. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Tyler, T. R., & Lind, E. A. (1992). A relational model of authorityin groups. In M. Zanna (Ed.),(pp. 115–191). New York: Academic Press.

Vecchio, R. P. (1990). Theoretical and empirical examination of cognitive resource theory., 141–147.

Wen, Z. L., Fan, X. T., Ye, B. J., & Chen, Y. S. (2016). Characteristics of an effect size and appropriateness of mediation effect size measures revisited., 435–443.

[温忠麟, 范息涛, 叶宝娟, 陈宇帅. (2016). 从效应量应有的性质看中介效应量的合理性., 435–443.]

Woodman, R. W., Sawyer, J. E., & Griffin, R. W. (1993). Toward a theory of organizational creativity.293–321.

Xie, J. L., Schaubroeck, J., & Lam, S. S. K. (2008). Theories of job stress and the role of traditional values: A longitudinal study in China., 831–848.

Zhang, Y. W., Lepine, J. A., Buckman, B. R., & Wei, F. (2014). It’s not fair...Or is it? The role of justice and leadership in explaining work stressor-job performance relationships., 675–697.

The impact of challenge stress and hindrance stress on employee creativity: The mediating role of self-efficacy and the moderating role of justice

ZHANG Yong; LIU Haiquan; WANG Mingxuan; QING Ping

(College of Economics and Management, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

Owing to their distinctive nature, challenge stress and hindrance stressmay have different effects on individual creativity. Drawing on social cognitive theory perspective, we conducted a longitudinal empirical study concerning with the relationship between challenge stress and hindrance stress and employees’ self-efficacy and creativity. We also examined whether these relations were moderated by distributive justice and procedure justice.

Data were collected from 256 dyads of employees and their immediate supervisors in two divisions of a largeenterprise. The questionnaire for employee in Time 1 included challenge stress and hindrance stress, job complexity, and demography variables. The questionnaire for employee in Time 2 included self-efficacy. Employees’ creativity was rated by their immediate supervisors in Time 3. Theoretical hypotheses were tested by hierarchal regression analysis with Mplus 6.0. Results of analyzing the matched sample showed that the relationships between challenge stress and both self-efficacy and creativity were not significant, and the relationship between hindrance stress and both self-efficacy and creativity was negative; where distributive justice was high, challenge stress was positively related to creativity via self-efficacy, whereas where distributive justice was low, this indirect relationship was not significant. The moderating effects of procedure justice on the relationship between hindrance stress and both self-efficacy and creativity were not significant.

Extending previous studies, this research demonstrated that challenge stress and hindrance stress have unique influences on self-efficacy and creativity, the results clarified the relationship between stress and creativity in workplace from a new perspective. Second, by examining the mediating effect of self-efficacy, the results contributed to our understanding on the mechanism through which stress influence creativity. Finally, through investigating the moderating effect of procedure justice and distributive justice, we confirmed that there are bounded conditions of the effect of stress on employee creativity. Findings broaden understandings of the process by which and the conditions under which challenge stress and hindrance stress influence creativity. Furthermore, the results also revealed that social cognitive theory was more suitable for explaining the relationship between stress and creativity.

creativity; challenge stress; hindrance stress; self-efficacy; distributive justice; procedure justice

2017-05-15

* 国家自然科学基金项目(71671077); 中央高校基本科研业务费项目(2662015PY027); 华中农业大学自主创新基金项目(2014RC021)。

张勇, E-mail: yzhang@mail.hzau.edu.cn

B849: C93