施氮量对生育中期玉米花生单作及间作植株生长发育的影响

原小燕,符明联,张云云,陆建美,王建丽,罗金超,刘 珏

(1. 云南省农业科学院经济作物研究所,云南 昆明 650205; 2.云南省砚山县经济作物推广工作站,云南 砚山663100; 3.德宏州农业技术推广中心,云南 德宏 678400)

间套作利用不同物种在空间分布和养分需求等方面的优势互补,充分利用耕地、劳力、养分、水分、光和热等资源,提高其利用率,来获得产量优势,是提高复种指数的一种有效途径[1-4]。玉米花生间作模式是豆科与禾本科间套作体系的一种重要模式,被认为是缓解粮油争地矛盾的一种重要种植方式,近年来在我国黄淮海地区、四川、广东、云贵高原等地迅速发展[5-6]。

豆科与禾本科间套作体系有共生固氮和氮转移等特点而备受关注,玉米花生间作体系中,可促进玉米对氮素的吸收[7],而花生对氮的竞争吸收处于劣势[8],间作产量优势随着施氮量的增加先增加后大幅度减少[9]。许多研究表明,在玉米与其他作物间套作体系中,全田群体高矮相错,改变了玉米生育后期光能利用率,提高了功能叶片的叶绿素含量和光合速率[10-11]。玉米花生间作体系中,玉米产量的间作优势来源于生育后期功能叶叶绿素含量提高,净光合速率提高,促进光合物质向籽粒分配[12]。

生产实践中,玉米花生间作体系,普遍存在过量施肥现象,过量施肥非但不能使作物增产,还导致土壤肥力下降[13],肥料利用率降低[14-16],甚至对环境造成污染和危害,本试验研究了不同施氮量,对玉米花生单作及其间作体系生育中期地上部和地下部营养体及结实情况的影响,分析不同性状对施氮量的响应规律,为玉米花生间作体系氮素高产高效利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018年4-7月,在云南省农科院昆明寻甸基地进行,海拔1900 m,低维度高原季风气候,年平均气温14.5 ℃,供试土壤为黄壤土,土壤肥力中等。试验地块土壤基本理化性状见表1。

表1 试验田土壤基本理化性状

1.2 试验设计

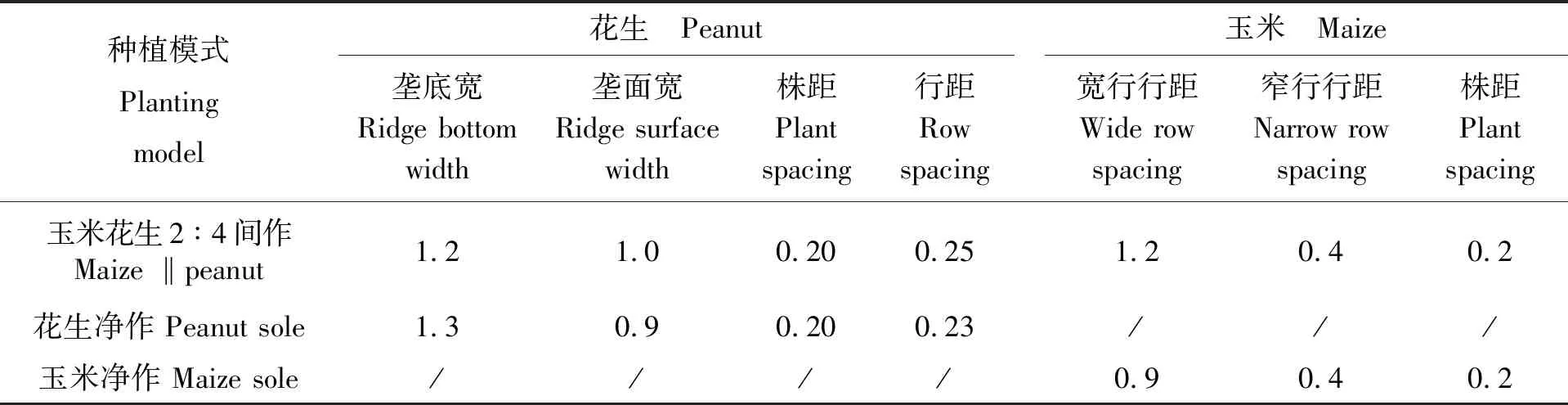

供试花生品种为云花生15号,玉米品种为尚玉3899。采用随机区组设计,3个重复,试验设置6个处理(表2),每个小区长6.5 m,宽2.0 m,小区面积13.0 m2。4月23日,玉米、花生同时覆膜播种,花生双粒播种,玉米单粒播种,本试验中玉米花生采用2:4间作模式(前期试验筛选出的最适间作模式),具体种植规格见表3。尿素、钙镁磷、硫酸钾均由云天化股份有限公司生产,总N含量46%,有效磷(P2O5)含量18.0%,K2O含量50% ,各处理氮、磷、钾肥均基施,其中施氮量为三个水平(N0、N1、N2)具体施用量见表2,磷肥各处理用量均按P2O5105 kg/hm2,钾肥各处理用量均按K2O 100 kg/hm2施用。

表2 因素及水平设计

表3 不同种植模式具体种植规格 (m)

1.3 测定项目与方法

于7月3日(播种后70 d,玉米、花生生育中期),每个小区分别随机取10株玉米、花生进行室内考种。玉米测定其株高、穗长、穗数、地上鲜质量、根鲜质量、穗质量;花生测定株高、侧枝长、总分枝数、有效分枝数、总果数、地上鲜质量、根长、根鲜质量、根瘤数、根瘤质量、花生鲜果质量;每个小区选取5株植株,测定植株叶片SPAD值(叶绿素含量相对值),植株全株每片叶测定同一位置,取其平均值作为单株叶绿素含量值,叶绿素测定仪为浙江托普仪器有限公司生产的TYS-B叶绿素测定仪。计算玉米及花生植株根冠比,玉米根冠比是指玉米根系与地上部分鲜质量的比值;花生根冠比是花生根系鲜质量与地上部分鲜质量的比值。

1.4 数据处理分析

数据采用Excel 和DPS数据统计分析软件进行分析。

(1) 土地当量比(land equivalent ratio, LER)常用来评价间套作体系的产量优势[17]:

LER=Yip/Ysp+Yim/Ysm…… (1)

式中,Yip表示花生的间作产量,Ysp表示花生的单作产量,Yim表示玉米的间作产量,Ysm表示玉米的单作产量。当LER>1时,说明间作较单作有增产作用,反之,间作较单作减产。

(2) 作物竞争力(aggressivity)指间作体系中一种作物相对于另一种作物对水分、养分等资源的竞争力,是衡量一种作物相对于另一种作物对资源竞争能力大小的指标[18]。

Amp= Yim/(Ysm×Pm)-Yip/(Ysp×Pp) … (2)

式中,Amp为玉米相对于花生的资源竞争力,Pp和Pm分别为间作中花生和玉米的占地比例,其余符号意义同式(1)。Amp<0,表明花生竞争力强于玉米;Amp>0,表明玉米竞争力强于花生。

2 结果与分析

2.1 不同施氮水平对间/单作种植模式中玉米花生地上部及结实的影响

由表4、表5可知,单作条件下,与无氮处理N0相比,N1、N2施氮处理下玉米株高、地上茎秆叶片鲜质量、穗质量、穗数显著增加,N2>N1但未达到显著水平;单作花生株高、地上鲜质量、总果数、鲜果质量显著增加,侧枝长、总分枝数增加,但均未达到显著水平,而N1与N2相比,以上性状差异均不显著。表明单作条件下,与无氮处理相比,施氮能显著促进单作玉米及花生植株营养体及果实的生长发育,施氮量进一步增加,促进效果不显著。

由表4可知,总体来看,间作条件下播种后70d,玉米营养体生长包括株高、地上鲜质量平均值与单作平均值无明显差异,而间作穗质量平均值显著高于单作,表明玉米花生间作体系能促进玉米产量的增加;而花生则不同,间作条件下花生营养体生长包括株高、侧枝长、地上鲜质量平均值均显著高于单作,而其鲜果质量平均值却显著低于单作(表5),表明玉米花生间作体系中早期,花生营养体生长未受显著影响,但植株显著增高,结实较差。

表4、表5表明间作条件下,施氮量与植株生长发育的关系更加复杂,并未表现随施氮的增加而增或减。间作条件下,玉米株高、地上部茎秆叶片鲜质量均表现为N0>N2>N1,穗长为N0>N1>N2,穗数为N2>N1=N0,穗质量为N1>N2>N0;花生株高、侧枝长表现为N0>N2>N1,总分枝数、地上鲜质量表现为N0>N1>N2,总果数为N1>N2>N0,鲜果质量表现为N2>N1>N0;不同施氮处理下,间作花生株高及侧枝长显著高于单作。以上数据表明,间作条件下,花生植株显著增高,玉米穗质量在N1处理下最高,花生鲜果质量在N2处理下最高,玉米花生复合产量在N1处理下最高(表7)。

表4 不同施氮水平对不同处理玉米地上部的影响

注:同列不同小写字母表示5%水平差异显著,下同。

Note: Different small letters in the same column refer to significant difference at 5% probability level. The same below.

表5 不同施氮水平对不同处理花生地上部的影响

2.2 不同施氮水平对单/间作种植模式中玉米花生地下部根系的影响

由表6可知,单作条件下,随着施氮量的增加,玉米、花生根系鲜质量均增加,花生根瘤质量则相反。总体来看,间作条件下播种后70 d,玉米根鲜质量及根冠比平均值略高于单作;花生根鲜质量、根长、根冠平均值比略低于单作,但其根瘤质量平均值显著高于单作。以上数据表明,玉米花生间作体系,能促进中早期玉米根系及花生根瘤的生长发育。

间作条件下,玉米根系鲜质量及根冠比均为N1处理下最高,花生根系鲜质量、根长、根瘤数、根瘤质量及根冠比均表现为在N0处理下最高。以上数据表明,氮素能促进中早期单作玉米及花生根系生长;间作条件下,无氮处理花生根系生长各项指标最好,而玉米根系在N1处理下最好;无论单作还是间作体系中,氮素均能抑制花生根瘤的生长发育。

表6 不同施氮水平对不同处理植株地下部的影响

2.3 不同施氮水平下间作系统间作优劣势及作物种间竞争的表现

由表7可以看出,三种不同施氮水平间作模式下,其土地当量比 (LER) 均大于1,说明该玉米花生间作模式在不同施氮水平下均具有间作优势,土地利用率提高了78%~115%,LER值表现为N0>N1>N2,无氮处理下LER值最高且显著高于施氮处理。在三种不同施氮水平间作模式下,玉米相对于花生的资源竞争力均大于0,说明各处理中的花生对资源的竞争力均比玉米弱,玉米是优势作物,其中N2处理下玉米竞争优势最显著。

表7 不同玉米花生间作模式土地当量比和竞争力

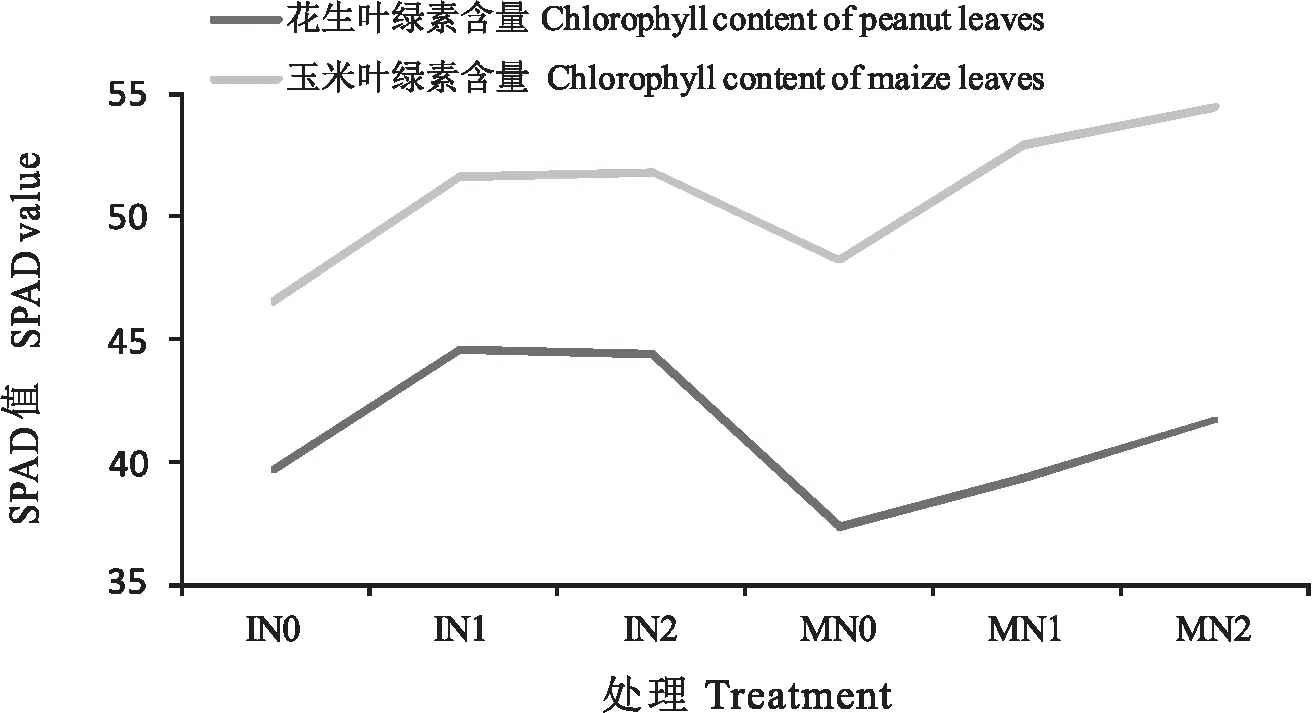

图1 不同处理玉米及花生叶片叶绿素含量Fig.1 Chlorophyll content of maize and peanut leaves under different treatments

2.4 不同施氮水平对单/间作种植模式中玉米花生叶片叶绿素含量的影响

图1表明,无论单作或间作条件下,随着氮素的增加玉米及花生叶片叶绿素含量相对值先增加,施氮量进一步增加,叶绿素含量增幅下降或不增略降,间作条件表现更为明显;与单作相比,间作条件下相同施氮处理,玉米叶片叶绿素含量显著增加,而花生叶片叶绿素含量显著下降。

3 结果与讨论

有研究表明[19]:花生施氮处理产量、有效果数等均显著高于不施氮处理,施氮量继续增加产量降低。在一定范围内,玉米产量随施氮量增加而增加,施氮量高于165 kg/hm2产量反而有降低的趋势,过量施氮也并不能增加玉米对氮素的吸收,因而氮素利用率也随施氮量的增加而降低[20]。单作花生苗期随着施氮水平的增加,根鲜质量、地上部分干质量呈增加趋势[21]。本研究发现,单作条件下,玉米株高、地上茎秆叶片鲜质量、穗质量、根系鲜质量,花生株高、地上鲜质量、总果数、鲜果质量、根系鲜质量均随着施氮量的增加先显著增加,施氮量进一步增加增量不显著,尤其地上部性状更为显著, 说明在一定范围内氮素能促进单作玉米及花生植株中早期地上及地下部营养体的生长发育,随着氮素增加(N0~N1)植株营养体生物量及果实质量均显著增加,但氮素进一步增加(N1~N2),植株对氮素的利用率降低,各项指标增量不显著。在本试验条件下,单作条件N2水平下,玉米、花生生物量、根系及果实质量最高。前期研究表明[9],玉米花生间作体系适当的间作带型能促进玉米产量的增加,而由于高杆作物玉米对花生的遮荫影响,与单作相比,花生产量下降,这与本试验研究结果一致。

有研究表明,玉米间作马铃薯,间作的根系质量密度大于单作[22]。玉米花生间作体系,间作中的玉米干物质积累量与单作接近,间作花生干物质积累量较单作明显下降[23]。本研究表明,不同施氮处理(N0、N1、N2)下,间作玉米株高及地上茎秆叶片鲜质量与单作无显著差别,但根系鲜质量高于单作,穗质量高于单作,其中N1处理下根系及结实情况最好,表明玉米花生间作体系,生育中早期高秆作物玉米的营养生长与单作无显著差异,但能促进间作玉米根系生长发育,是该间作体系获得高产的关键,同时适宜的氮肥能促进间作体系玉米根系的生长。在本研究中玉米根系在N1处理下最好,结实也最好。有研究表明[24],多年生花生,不同程度遮荫处理2个月后,随着遮荫度的增加,植株株高增加,植株鲜质量降低,但相对下降缓慢, 20%遮荫度时,植株鲜质量与全光照下无明显差异,本研究表明,不同施氮处理(N0、N1、N2)下,间作花生株高及侧枝长显著高于单作条件下,说明间作条件下,高秆作物玉米随着株高增加,对花生形成遮荫,遮荫引起花生形态发生变化,与单作相比植株株高较高,侧枝更长,结节伸长,叶柄更长,植株结构较为松散,叶片间重叠减少,有利于植物接收光线。因此生育早中期,高秆玉米对花生的遮荫持续时间尚短,且花生植株对遮荫主动进行形态适应,植株显著增高,遮荫对营养体生长影响并不显著,除N0处理,花生根系发育营养体较单作差,鲜果质量显著降低。有研究表明,在播种时施用氮肥使花生幼苗的根瘤数目大量减少[25]。本研究表明,无论单作还是间作体系中,氮素均能抑制花生根瘤的生长发育。

前期研究表明,玉米花生在不同的间作带型、不同种植密度及不同施氮、磷水平下均具有间作优势,尤其在低氮、高磷条件下间作优势最显著[9,26]。本研究表明,三种不同施氮处理下,玉米花生2:4间作均具有间作优势,且低氮条件下间作优势最显著,这与前期研究结果一致。在玉米花生间作体系中,高秆作物玉米是优势作物,且随着施氮量的增加,其竞争力更强。

有研究表明[27],在不同生育期玉米叶片叶绿素含量随施氮量的增加而增大,追肥能显著提高叶片叶绿素含量,叶片SPAD值与叶绿素含量两者均可以对玉米进行氮素营养的诊断。何承刚研究表明,在同一施氮水平下,间套作小麦旗叶叶绿素含量大于相应单作;在相同施氮水平下 ,单作玉米叶绿素含量高于相应间套作玉米;单作和间套作玉米孕穗期叶绿素含量与其蛋白质含量之间也呈显著正相关[28]。 彭建宗在多年生花生出苗后进行遮荫处理,60 d后测定相关指标,结果表明遮荫导致其叶绿素含量的升高,80%的遮荫度叶绿素含量增加了105%[21]。

本研究表明,无论单作还是间作,玉米及花生叶片叶绿素含量均表现为随施氮量的增加先大幅增加,后施氮量进一步增加,增幅降低。表明无论单作还是间作,氮素均能促进玉米及花生植株叶绿素含量的增加,施氮量超过一定范围,叶绿素含量增速降低。播种后70 d,单作玉米叶片叶绿素含量高于相同施氮处理间作玉米,花生则反之,主要因为本试验相同施氮水平的单/间作处理的单位面积施氮量一致,与单作玉米相比,由于间作体系存在花生对氮肥的竞争性吸收,故间作体系中玉米施氮量更低,而花生在短期遮荫条件下,表现出与多年生花生相似的适应性反应,叶绿素含量升高,提高植株在弱光环境的捕光能力。唐秀梅研究表明,与单作对照相比,花生木薯间作体系,播种90 d后花生叶片的叶绿素含量降低[29],与本研究结论不同,可能由于测定时间不同,随高秆作物遮荫时间延长,植物虽然表现出各项适应性,但对其生长发育的影响会随不利因素的延长而加重。